цифровизация человека что это

Цифровизация человека: влияние цифровых технологий на общество

Цифровизация человека из года в год будет только усиливаться – в этом уверены не только эксперты, стоящие за разработкой новых устройств и технологий, но и противники грядущих изменений. Какие преимущества открыла эра информационных технологий, и какие вопросы еще требуют корректировок – разберемся вместе.

Цифровизация в жизни человека

Вы задумывались, насколько велика роль устройств и технологий для человека 21 века? Даже если нет зависимости от гаджетов, компьютерных игр или социальных сетей это вовсе не означает, что процесс для вас «прошел стороной». Мы уже в шаге от объединения номеров мобильных телефонов, кредитных карточек, паспортов с аккаунтами в социальных сетях, что позволит создать единую базу пользователей, где биография и достижения (может даже сомнительные) будут как на ладони. Конечно, эти идеи пока не реализованы, но уже сейчас информацией, как никогда ранее, легко управлять: находить материалы, людей и предметы, используя один лишь короткий запрос или фотографии, упоминания о той или иной фамилии, объекты на карте, используя данные геолокации. Получать, обрабатывать, загружать, раздавать — терабайты данных повинуются взмаху ваших пальцев или велению клавиш. Причем большинство функций доступны всем, а не только узкоспециализированным специалистам.

Влияние цифровых технологий на повседневную жизнь человека хорошо видно на примере сферы образования. Во многих странах разрабатываются школьные и университетские реформы, направленные на внедрение умных устройств в процесс обучения. Как показывают исследования, интерактивные занятия более эффективны и вызывают больший интерес среди учащихся. Кроме того, нельзя отвергать один из самых очевидных преимуществ цифровой эры – доступ к учебным материалам и исследованиям.

Цифровизация образования направлена на обеспечение непрерывности процесса обучения в течение всей жизни (life-long-learning). Он заключается в самостоятельном поиске информации в Интернете, и в использовании технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности, облачных вычислений и других. Подключение к сети Интернет похоже на читательский билет в библиотеку, но еще и с бонусами.

В масштабе государства: цифровизация экономики

Идея технологической трансформации изменила не только подход к выполнению рутинных бытовых дел, но и курс развития целых стран. Цифровизация экономики намного шире, чем просто использование электронных сервисов, понятие охватывает всю систему экономических отношений, которая основана на использовании информационно-коммуникационных технологий.

Многие убеждены, технологии позволят избавиться от существующих проблем, таких как коррупция, и развить экономику. У такого подхода есть много преимуществ:

В таких развитых странах, как Сингапур, США, Япония, Германия практически все государственные сервисы и производства переведены в онлайн-режим, что положительно сказалось и на состоянии экономики (в них даже появилась новая должность — министр по цифровой инфраструктуре).

Цифровизация человека: эксперименты и вызовы

Оцифровка данных — бесспорно удобно, но куда приведет общество желание перенести львиную долю реальной жизни на просторы Сети? Один из вариантов развития событий можно увидеть на примере целой страны – Китай. Поднебесная традиционно прикладывает большие усилия, чтобы занимать лидирующие позиции во всех сферах, IT – не исключение. И речь идет не только о выпуске смартфонов или home-гаджетов, а о целом государственном плане: «Программа создания системы социального кредита (2014–2020)».

Идея заключается в создании системы, с помощью которой будут «отслеживать» каждого жителя в режиме реального времени. На начальном этапе, каждому участнику будут выставлены баллы, и в зависимости от числа нарушений или заслуг, эти баллы будут соответственно снижаться или добавляться. Главная задача – предоставление социальных благ и льгот для граждан, оправдавших доверие государства, и ограничения для обладателей низкого рейтинга. Последние могут испытывать сложности при устройстве на работу, получать запрет на выезд за границу, отказ в кредитах. По некоторым данным, крупные города Китая тестируют пилотную версию этой системы.

Перспектива повсеместного использования подобных систем, на первый взгляд, кажется достаточно пугающей. Но именно такие меры помогут решить многие социальные проблемы:

Софт будет оценивать не только нынешние действия, но и мониторить прошлые поступки. Это становится возможным благодаря развитию технологии искусственного интеллекта и использованию современных устройств. Так, в распоряжении властей КНР есть система наблюдения, насчитывающая свыше 170 млн. видео камер. Но видео-слежение было бы менее эффективно без использования технологии распознавания лиц, а с недавних пор активно ведется разработка алгоритма распознавания человека по походке, разработанного компанией Watrix.

Алгоритм распознавания человека по походке позволяет проводить идентификацию «объекта» на расстоянии 50 метров. Обмануть систему (прихрамывая, или по-другому искажая походку) практически невозможно: технология анализирует особенности всего тела. Как выяснилось, в процессе ходьбы, человек совершает примерно 24 дополнительных движения, которые и позволят создать комплексную и точную оценку. И хотя китайские разработчики не были первооткрывателями этой технологии, видимо именно им предстоит довести ее до совершенства.

С одной стороны программы «социального кредита» имеют только плюсы для добропорядочных граждан, но следует понимать, что система будет направлена на фиксацию любых «отклонений». И если появится желание бросить работу, отправиться в бесконечное путешествие, или отказаться от благ цивилизации и вернуться к истокам – программа сделает соответствующие выводы.

Сложность использования технологии заключается еще и в том, что контроль будет вестись не только за реальной жизнью, но и виртуальной, которая сегодня занимает большую часть. И если пользователь будет замечен в нарушении существующих доктрин (репосты, комментарии), то произойдет автоматическая блокировка. Это касается не только профилей в соц. сетях, но и банковских карт, а также отказ в предоставлении государственных услуг.

Будут ли технологии взяты за основу для построения повсеместных систем наблюдения – неизвестно, но уже сегодня очевидно: цифровизация всех сфер нашей жизни неотвратима. Только те, из нас (пользователей, граждан, предприятий и целых государств), кто сможет принять это и использовать, смогут развить свои возможности. А какие перспективы или сложности для вас создала «оцифровка»?

Апокалипсис под расчёт: Глубинная цифровизация как обнуление человечества

«Цифровой концлагерь», «тотальный цифровой контроль», «число зверя». Эпопея с «цифровым обеспечением» самоизоляции во время пандемии COVID-19 здорово подогрела (даже вскипятила) страсти вокруг цифровизации. Люди не просто испугались электронных пропусков – они вспомнили обо всех своих опасениях, связанных с «цифрой»: о накапливающихся в течение жизни персональных данных, о «цифровом контроле» не только за теми фактами, которые ты сам предоставляешь цифровому начальству, но и за твоими покупками, интересами, интернет-пристрастиями и политическими взглядами.

«Западная цивилизация измеряет счастье в количественных категориях».

Прот. Андрей Ткачёв

И пугает людей не только возможный цифровой контроль «Большого Брата» из антиутопии Оруэлла «1984» – всемогущего тоталитарного государства. И не только угроза (вполне реальная) криминального доступа к персональным данным со стороны разных коммерческих структур или просто мошенников. Страшит возможность анонимного, рассредоточенного контроля – потому что физически сервера, на которых находится всё то, что мы о себе знаем и не знаем, – за пределами территории России, под полным контролем и при необходимости управлением чужих государственных или надгосударственных структур.

Люди нервничают, пугаются, впадают в отчаяние, а в ответ им раздаются раздражённо-снисходительные упрёки очень умных и современных государственных банкиров, депутатов-единороссов и телепропагандистов: кто вы такие, нелепые и неосведомлённые люди, чтобы судить о грядущем торжестве новых цифровых технологий и наступающем царстве искусственного интеллекта? И, не получая ни уважительных разъяснений, ни внятных ответов на обоснованные тревожные вопросы, люди на самом деле впадают в панику и в истерику. И, как луддиты, с яростью отвергают огромные и несомненные возможности, которые открыли перед людьми новые информационные технологии.

Но ярость и психоз попросту отводят нам глаза от гораздо более глубоких и страшных вещей. От той «цифровизации», которая намного опаснее интернета, биткоинов и Big Data. От базовой основы нынешней «мировой» (на самом деле западной) цивилизации. От того, что обессмысливает, опустошает и разрушает все стороны нашей жизни – от веры, культуры, семьи и морали до образования, науки и тех самых полезных и нужных людям цифровых технологий.

Апокалипсис – это учёт

Глубинная цифровизация (будем так её теперь называть) пришла к нам, по большому счёту, в XX веке. Хотя в каком-то смысле о ней говорили и раньше – например, Лев Толстой в романе «Война и мир», для которого «движение больших масс людей» стало новым смыслом истории, которую раньше измеряли в «великих вождях» и прочих полководцах. В реальность XX века цифра вошла как символ массовой смерти: в бельгийском Конго, где чиновники короля Леопольда II физически уничтожили до 10 миллионов человек (около половины населения) и на полях сражений Первой мировой войны. И чтобы спасти человечество от массового стресса, а элиты – от признания своей вины и покаяния, оставалось перевести эту гекатомбу в цифру.

Отрицать необходимость учёта и подсчёта для понимания всё более огромного мира было бы просто чушью. Но следующим шагом стало нечто намного менее естественное, чем статистика, и далеко не сразу осмысленное – сведение этого мира к чистой цифре, к отчёту и учёту.

Перепончатокрылая ленинская фраза «Социализм – это учёт» показала, куда ведёт человечество «ленинский курс». Безумная, маниакальная идея поставить под контроль все аспекты общественной жизни – от экономических результатов и социальных проблем до уровня трудового энтузиазма (вроде контроля над перевыполнением плана) – обернулась химерой «советской пятилетки», которая к 70-м годам XX века превратилась в планирование перевыполнения плана (который можно было постфактум скорректировать, то есть понизить показатели, чтобы к отчётному сроку превратить «невыполнение» хотя бы в недоперевыполнение – такое слово, кстати, тоже было).

Знаменитая «красная цифровизация» обеспечила полную победу отчётности над жизнью. Продуктом этой победы стал дефицит, а символом – слова Александра Твардовского: «Обозначено в меню, а в натуре нету». Лукавая цифра докладывала о постоянном «росте благосостояния советского народа», а в магазинах периодически пропадали не только мясо и сыр, но и туалетная бумага, репчатый лук, сгущённое молоко и книги классических русских писателей. В конце концов обожествление учёта свелось к полной утрате контроля над советской экономикой и крушению советской власти.

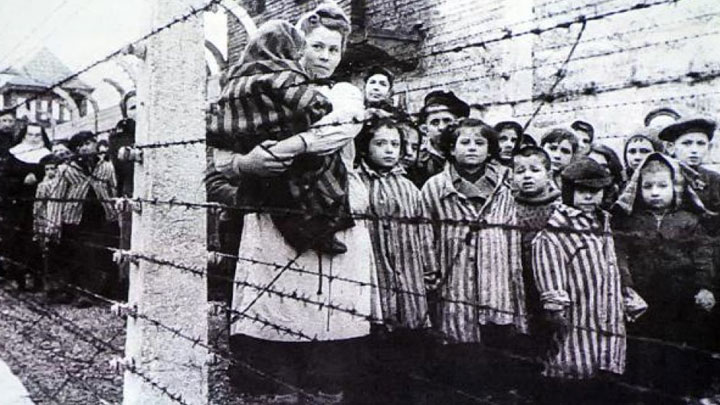

Но в самой инфернальной форме в середине прошлого века сведение человека к цифре реализовалось в нацистских концлагерях смерти – ну и в ГУЛАГе тоже. Правда, в ГУЛАГе номера нашивались на одежду, которую можно было снять, а нацистов выжигали их на коже узников. Впрочем, и в том, и в другом случаях человека цифровизовали, чтобы вычеркнуть его из мира живых душ, лишить его личности и – как они надеялись – жизни, как здешней, так и вечной.

Образование – это стандарт

Цифровизация образования обосновывалась даже более рационально и человеколюбиво, чем плановая экономика. Массовое, всеобщее образование, охватывающее миллионы детей в огромной стране, нельзя было оставить без определённых рамок, обязательных для всех. В СССР дети от Бреста до Петропавловска-Камчатского должны были получить базовые знания и – по результатам своей учёбы – оценки их знаний, с которыми они могли бы впоследствии, например, поступать в вузы. Пятёрка же в Бресте равнялась пятёрке в Петропавловске безо всякого сомнения.

Все эти необходимые статистические рамки разрабатывались высокоразвитой советской педагогической наукой, которая умела связать между собой разные цифры и факты – о возможностях детской психики в зависимости от возраста, о знаниях, необходимых для социализации, о требованиях народного хозяйства, о номенклатуре специальностей и т. д.

Однако образовательные стандарты в СССР оставались именно рамками. При всей цензуре и безальтернативности программ передача детям знаний шла через живой голос учителя, через его душу и через меловые линии на грифельной доске. И эти же живые учителя ставили оценки – не только по числу ошибок в буквах и неправильных решений в числах, но и по своему личному, человеческому пониманию ребёнка, его возможностей и достижений. Да и пятёрки с четвёрками продолжали – в скобках – поясняться словами «отлично» и «хорошо».

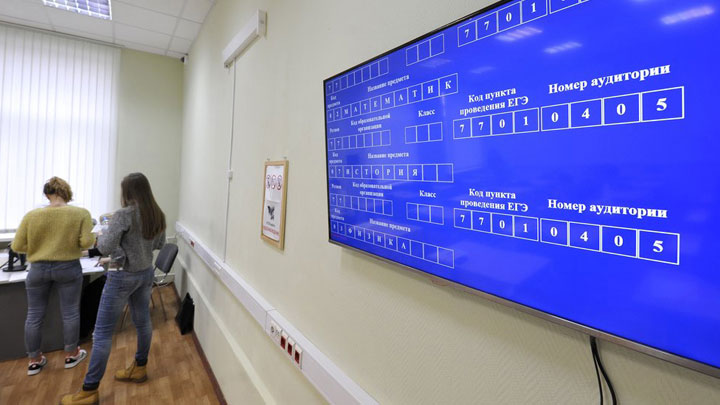

Конечно же, это была очень шаткая и часто несправедливая система. Субъективизм учителя, коррупция (в те времена часто не денежная), прямые указания сверху, – всё это было. Разные требования в разных школах и в разных концах страны – было. Подтасовки результатов экзаменов для лучшей отчётности перед начальством – тоже. А введение ЕГЭ (независимый от произвола учителей и чиновников механизм справедливого измерения уровня знаний), образовательные стандарты (только рамочные требования, допускающие вариативность образования), а также международное образовательное сотрудничество в рамках Болонского процесса (чтобы дипломы о высшем образовании в России и в остальном мире признавались бы на взаимной основе), – всё это обосновывалось исключительно интересами детей, эффективностью и конкурентоспособностью образования. Очень многие были с этим согласны – в том числе и педагоги.

Но получилось другое

Защита от субъективизма педагогов превратилась в защиту системы от личности, в войну на уничтожение субъектности – то есть индивидуальности ученика и его личной, человеческой связи с учителем и с учёбой. А методы совершенно необходимого учёта – в механизм замены образования отчётностью, а школьника и студента – цифрой в графе этой отчётности.

Введение ЕГЭ в течение нескольких лет разрушило учёбу школьников в выпускном классе: весь год отныне был посвящён цифровому натаскиванию в сдаче тестов (с практически полным отказом от «лампового» – человеческого и традиционного – образования и воспитания). Болонский процесс в высшем образовании не помог адаптировать документы о высшем образовании к европейским и мировым стандартам, а принялся рушить нашу высшую школу, возводя на её месте картонные муляжи бакалавриатов и магистратур. Унификация высшего образования в рамках модульной системы (так называемые образовательные кре́диты – они же «зачётные единицы Карнеги») вышла далеко за рамки механизма обеспечения сопоставимости результатов учебного процесса: она понемногу свела всё университетское многообразие к взаимозаменяемым галочкам в итоговых таблицах. Теперь ничто уже не могло сдержать высшую школу от движения по любимому пути Германа Грефа – от «лишних знаний» и развития «мозговой мускулатуры» творцов и думающих людей к KPI эффективных менеджеров и успешных потребителей.

Ну и – в завершение всего – в последние дни (надеюсь, что не в самые последние дни русской школы) они повели дело к полной и окончательной цифровизации образования через «дистанционку». Это уже какая-то дьявольская смесь из ЕГЭ, модульной системы и примитивных компьютерных программ на месте живых учителей. Что-то совсем уже похожее на «воспитание» условных рефлексов у собачек Павлова.

Единица – вздор, единица – ноль

Гениальный певец «адовой работы» на благо коммунизма Владимир Маяковский провидчески сформулировал суть будущей цифровизации через аллегорию, с помощью которой он пытался обосновать тоталитаризм партийной диктатуры.

Молодые читатели, возможно, не помнят или не знают этих запоминающихся строф – так позвольте процитировать.

Замечательное по своей глубине саморазоблачение! Единица – личность – приравнивается к нулю, но тут же утверждается, что очень много нулей равны бесконечности. Враньё – и этому учит нас подлинная наука о цифрах, арифметика: миллион, умноженный на ноль, это всего лишь ноль.

Поэтому «глубинная цифровизация» – это обнуление человека и всего, что с ним связано.

Советская «пятилетка качества» (1970–1975 годы) – переход от измерения выпускаемой продукции в литрах, тоннах и кубометрах к измерению в «условных рублях» произвольно назначаемых властью цен.

Эффективный, в точности по западным стандартам, менеджмент научных исследований (блестящая спецоперация наших «спецучёных» успешно сокрушила твердыню Российской академии наук, с которой ничего не смогли сделать ни Ленин, ни Сталин, ни Хрущёв) поставил в центр своей системы учёта, контроля и финансовой оценки научной работы высосанные из пальца «индексы цитирования». Которые не оставили никаких шансов гениальным математикам (одна-две гениальные работы за год, а то и за пять лет) в сравнении со специалистами по логистике продвижения кнопкодавительных услуг (30-31 публикация в месяц).

Эффективные системы учёта экономического эффекта театральной деятельности дали возможность коммерсантам от искусства похоронить легендарный русский театр и протащить вместо него вакханалию бездарной порнографической «богомоловщины».

«Глубинная цифровизация» того, что называют цифровым развитием (то есть внедрения колоссальных возможностей новых информационных технологий в жизнь человека), превращает, если уже не превратила окончательно, этот несомненный прорыв в будущее в чёрную дыру в никуда: вместо того, чтобы работать на человека, усиливать и укреплять его во всё более сложном мире, эта цифровизация делает его всё более бесправной и бессильной игрушкой в руках неведомо кем написанных алгоритмов. Впрочем, как это «никем».

Ну и продвинутая система КПЭ (ключевые показатели эффективности) – а на самом деле KPI (Key Performance Indicators, или, как я это перевожу, ключевые индикаторы перформанса). Ими сегодня измеряется всё, что угодно – от работы офис-менеджеров или медиа до профпригодности губернаторов. Точнее, не измеряется, а подменяется.

Любая оценка человеческой деятельности сводится к количественным и качественным методам. Никакой самый продвинутый соцопрос не даст тех результатов, которые покажет фокус-группа, проведённая талантливым и опытным модератором. Никакие индексы Хирша не помогут созданию устойчивой репутации учёного в пока ещё недобитом научном сообществе. Никакие де́биты и кре́диты не заменят интуитивной, основанной на личном учительском опыте, оценки таланта, одарённости ученика.

Более того, буквы и слова невозможно свести к цифрам.

Язык, – пишет философ Ноам Хомский в своей книге «О природе и языке», – не является коммуникацией в собственном смысле этого слова. Это система для выражения мыслей, то есть нечто совсем другое. Её, конечно, можно использовать для коммуникации… Но коммуникация ни в каком подходящем смысле этого термина не является главной функцией языка.

Скажем проще: язык – это, прежде всего, коммуникация духа с душой и личностью. Нечто неизмеримое и только отчасти умопостигаемое.

А вот попытка цифровизации духа – это уже совершенно апокалиптическая технология. То самое предсказанное число зверя – не в виде прямо и грубо поставленного штампа на лбу, а в виде порядкового номера, приравнивающего к нулю человека и человечество.

Так цифры сошлись

Граждан будут оповещать о ЧП, появятся системы дистанционного мониторинга здоровья, спортсмены получат цифровые паспорта, а бизнес сможет в режиме онлайн оформлять патенты и лицензии. Как цифровизация меняет и еще изменит жизнь россиян, читайте в материале «РГ».

Все школы получат доступ в интернет

Неравномерное распространение интернета создает неравенство возможностей. Пандемия, которая потребовала перевода значительной части повседневной жизни в удаленный формат, буквально обнажила эту «разбалансированность», отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

А к 2026 году подводная линия связи протянется от Мурманска до Владивостока. Также в этом году началось строительство оптоволоконной линии связи до Чукотки, которая до сих пор не присоединена к единой сети электросвязи наземными каналами. Она будет готова уже к 2022 году.

В марте заработает новый портал госуслуг

Сейчас очевидно, что спрос на онлайн-услуги постоянно растет. Новая версия портала, которая заработает в марте 2021 года, должна стать более технологичной, чтобы справляться с любыми объемами.

Искусственный интеллект на стороне граждан

По данным Московской области, «Светлана» обрабатывает до трети вызовов, поступающих на номер 122. Она обслуживает одновременно 300 линий: принимает звонок, распознает персональные данные жителя и оформляет вызов через единую медицинскую систему. Врачи по ее вызову посетили уже 150 тысяч жителей области.

Для многих по-прежнему секрет, что же такое искусственный интеллект. Между тем его технологии окружают нас на каждом шагу. Например, виртуальные помощники вроде Siri (Apple) и Алисы («Яндекс»), которые могут ответить на любой вопрос. Контекстная реклама, которая анализирует наши запросы и выбирает баннер для показа. Искусственным интеллектом оснащены беспилотники, камеры видеонаблюдения (они, в том числе, считывают номера машин и открывают шлагбаумы) и роботы-хирурги.

Самообучающиеся программы оптимизируют работу во многих сферах жизни. В городской среде интеллектуальные системы анализируют большое количество данных и выбирают оптимальный режим работы светофоров, интенсивности освещения улиц и так далее. Эти системы уже есть на улицах российских городов. Так, в Туле есть умные светофоры, которые меняют режим работы в зависимости от ситуации, а в Новомосковске Тульской области рядом с детским парком установлен умный пешеходный переход: он подает сигнал водителям, если рядом пешеход.

Искусственный интеллект сегодня способен писать песни, стихи и даже новости для СМИ. Не так давно The Guardian опубликовал целую статью, написанную ИИ. «РГ» также внедряет ИИ в свою работу, но пока не для написания материалов, а для подбора релевантных ссылок на сайте.

Искусственный интеллект может распознавать тексты, подбирать товары, выстраивать маршруты в навигаторе, определять «хороших» или «плохих» заемщиков в банке. Вполне возможно, что в ближайшее время простейшие государственные операции тоже будет выполнять искусственный интеллект. Например, выдавать справки или лицензии.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций:

«Можно задуматься о таком явлении, как чиновник-робот. В сфере выдачи пособий, разрешений, лицензий точно можно полностью убрать человека».