какую страну описал немирович данченко в которой не торопятся

Для тех, кто поехать в Мадрид пока не может, есть еще немало возможностей побывать там удаленно

Луг у Сан-Исидро. Картина Франсиско Гойи. 1788 годMuseo Nacional del Prado

— Очутиться в Мадриде 1830 года. Посмотрите 15 коротких видео (каждое не длиннее двух минут), подготовленных Музеем истории Мадрида. Камера парит над одним из главных его экспонатов — макетом города, который дает возможность увидеть в объеме Мадрид таким, каким он был два столетия назад (над улицами, площадями и зданиями в видео всплывают их названия). Эту филигранную модель столицы выполнил в 1830 году военный инженер и картограф Леон Хиль де Паласьо. Его работа — потрясающий источник по истории развития города.

Как добраться до Мадрида, если вы все-такирешились туда отправиться

Гравюра Анри дю Созе с видом Мадрида. 1739 годDavid Rumsey Historical Map Collection

Долгое время главным маршрутом из России в Мадрид был конный. Именно так туда добирался в 1840-х автор одной из первых русских книг об Испании — критик и переводчик Василий Боткин, предлагающий ряд практических советов для путешествующих:

«Нечего вам говорить, с каким любопытством переезжал я границу Испании, с каким жадным вниманием встретил я Ирун, первый пограничный испанский город, где дилижанс наш остановился завтракать. Здесь же была и последняя станция на французских лошадях. В Ируне наш испанский дилижанс получил новую упряжь: десять красивых, сильных мулов. Весело смотреть, как их холят испанцы: вся задняя половина выбрита, грива в лентах, на голове высокий букет из разноцветной шерсти. Здесь же верх нашего дилижанса нагрузили дюжиной ружей и trabucos (род мушкетов), между которыми поместились двое солдат, чтобы отстреливаться в случае нападения разбойников. Как ни будьте недоверчивы ко всем слухам и рассказам о разбойниках, но, когда дилижанс вооружают как подвижную крепость, поневоле иногда подумаешь о них. Мои товарищи в дилижансе советовали мне, путешествуя по Испании, иметь при себе наличными деньгами столько, сколько нужно от одного большого города до другого, — франков двести или триста, а остальные деньги в векселях; эти триста франков необходимы еще и для того, чтоб избавиться от дурного обращения разбойников, которые, если при путешественнике не окажется вовсе или очень мало денег, вымещают на нем свое неудовольствие побоями. Ирун познакомил меня и с испанскою кухнею: весь завтрак приготовлен был на дурном оливковом масле, которое воняло, как то, которое называется у нас обыкновенно деревянным. Впрочем, товарищи мои испанцы обрадовались ему, говоря, что они не могли есть оливкового масла во Франции: оно не пахнет маслом. Теперь между главными городами Испании (не всеми) и Мадритом, хотя изредка, ходят дилижансы; но когда первый дилижанс, назад тому лет двадцать, отправился из Мадрита, — за несколько миль от Мадрита он был остановлен толпой народа и сожжен вместе с чемоданами путешественников. Второй провожали два взвода кавалерии до самой границы. Это продолжалось целый месяц, пока народ не привык к этому нововведению, которое, между прочим, отбивало доход у погонщиков мулов и лошадей, верхом на которых обыкновенно путешествовали по Испании».

Василий Боткин. «Письма об Испании»

Во второй половине XIX века появилась возможность добраться до Испании по железной дороге. Вот что писал о своем пути в Мадрид в конце 1880-х Василий Немирович-Данченко :

«Неужели я в Испании?. И какая-то детски восторженная радость охватывала меня. В Испании! — в том самом сказочном, легендарном краю, о котором столько мечталось когда-то!. Мне даже смешно становится: чего это рядом ругается и злится толстый француз, севший вчера в Сетте к нам в вагон. Он поминутно считает, глядя на часы, на сколько мы уже опоздали… — Проклятая страна! Никто и никуда не торопится. Цены времени не знают! Я, — обращается он ко мне, — два года жил здесь, всю страну объездил, и не было еще случая, чтобы испанский поезд когда-нибудьи куда-нибудь пришел вовремя! Раньше — никогда, позже — всегда!»

Василий Немирович-Данченко.«Очерки Испании»

Невидимый дар: почему нельзя забывать о Немировиче-Данченко

23 декабря исполнилось 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немировича-Данченко — повод напомнить, что ему мы обязаны появлением выдающихся театров, пьес и театральной школы. «Известия» вспоминают реформатора русской сцены.

Вечно второй

Обычно говоря об этом драматурге, режиссере, педагоге и общественном деятеле, его фамилию произносят с союзом «и»: «. и Немирович-Данченко». А первым в связке неизменно называют Константина Сергеевича Станиславского.

В тени своего великого коллеги, единомышленника и соперника по искусству, вместе с которым в 1898 году они осуществили настоящую культурную революцию, основав Московский художественный театр, Немирович-Данченко оказывался если не всегда, то часто — и при жизни, и после смерти.

Народные артисты СССР и театральные деятели (слева направо) Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко

Даже музыкальный театр, который был создан в Москве слиянием руководимых ими студий (Станиславский к тому времени уже ушел из жизни) и сразу получивший их имена, сокращенно называют «Стасиком». А если и добавляют фамилию Немировича-Данченко, то только чтобы не путать с расположенным неподалеку драматическим театром, который с недавних пор именует себя электротеатром «Станиславский».

И в трагикомическом «Театральном романе» Булгакова (а Михаил Афанасьевич очень хорошо знал сложнейшие отношения двух отцов МХТ) Немирович-Данченко, выведенный в образе Аристарха Платоновича, находится «за кадром»: он бесконечно путешествует по Индии, откуда шлет в театр письма.

Или возьмите школу-студию МХАТ, учиться в которой — мечта почти что всех отравленных театром юношей и девушек: кто, кроме специалистов или бывших выпускников, знает, что основано это учебное заведение было по инициативе Немировича-Данченко и носит его имя? И здесь Владимир Иванович вроде как опять в тени. Несправедливо!

Народный артист СССР Василий Осипович Топорков (в центре) проводит урок со студентами в школе-студии имени Владимира Ивановича Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР имени Максима Горького

Авторитетный театральный исследователь Инна Соловьева призналась как-то: «Почему я в свое время не хотела заниматься Немировичем-Данченко? Потому что с пошлостью бороться невозможно. В отношении Немировича эта пошлость заключается в том, что он, дескать, функционер, а Станиславский — вольный гений. Причем к созданию этой чепухи приложил руку другой гений, а именно Всеволод Мейерхольд в своей статье «Одиночество Станиславского». Всё это вранье. Как ни удивительно это прозвучит, Немирович-Данченко для утверждения режиссуры в театре сделал больше, чем Станиславский. Он гораздо больше ценил форму в театре в отличие от Станиславского, который придавал значение прежде всего актерскому искусству. Не случайно именно Немирович, а не кто-нибудь другой, воспитал Мейерхольда, который, разумеется, потом его ненавидел, как сыну и полагается ненавидеть отца».

Разные судьбы

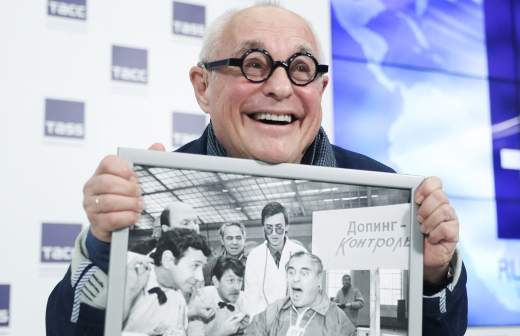

За свою долгую жизнь — а Немирович прожил 84 года и умер от сердечного приступа в 1943 году — Владимир Иванович не раз переживал перемену участи. Он начинал учиться в Московском университете на физико-математическом факультете, после перешел на юридический, но и его бросил ради театра. Оставаясь верным Мельпомене, он проявил себя в разных ипостасях: критика, сочинителя пьес, режиссера, организатора театрального дела, педагога. Неслучайно документальный спектакль-концерт, который вот уже четверть века играют на новой сцене МХТ, называется «Семь жизней Вл. И. Немировича-Данченко». Уникальность этого камерного и, в общем-то, старомодного зрелища в том, что в роли Владимира Ивановича выступает его родной внук. Василий Немирович-Данченко — профессиональный музыкант, в театре, основанном его дедом, служит с 1966 года и уже много лет заведует музыкальной частью МХТ.

Разумеется, и в этом спектакле, как и в любой монографии об истории театра, упоминается о первой встрече отцов-основателей, организованной по инициативе Немировича-Данченко и длившейся целых восемнадцать часов, начавшись обедом в два часа дня и закончившись завтраком в восемь утра.

«В июне 1897 года я получил от него записку, приглашавшую меня приехать для переговоров в один из московских ресторанов, называвшийся «Славянским базаром». Там он выяснил мне цель нашего свидания. Она заключалась в создании нового театра, в который я должен был войти со своей группой любителей, а он — со своей группой выпускаемых в следующем году учеников» — писал Станиславский. Они подробно, взахлеб обсудили все детали, механизмы и принципы будущего театрального дома, особо отметив в протоколе: «Мы создаем НАРОДНЫЙ театр. ».

От встречи в «Славянском базаре» до открытия Художественно-общедоступного театра прошло почти полтора года. Это был частный проект, поддерживаемый меценатами и созданный в пику государственным императорским театрам. «Они там понимают, что мы выступаем на борьбу с рутиной, шаблоном, признанными гениями и т.п.» — отмечал Немирович.

И хотя открылся новый театр постановкой трагедии Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович», говоря о начале МХТ, скорее всего, все скажут два слова: Чехов и «Чайка».

Спасший «Чайку»

Отношения с Чеховым — особая, заслуживающая отдельного разговора страница в биографии нашего героя. После неудачной, да что там, просто провальной постановки «Чайки» в октябре 1896 года в Александринском театре Чехов решил для себя, что с театром покончено навсегда. Именно Немирович-Данченко вернул его произведения на сцену, написав расстроенному автору, что из современных драматургов он как режиссер «решил особенно культивировать только талантливых и недостаточно еще понятых».

Владимир Иванович признавался, что пьеса «Чайка» особенно захватывает его: «Я готов отвечать чем угодно, что эти скрытые драмы и трагедии в каждой фигуре пьесы при умелой, небанальной, чрезвычайно добросовестной постановке захватят и театральную залу. Может быть, пьеса не будет вызывать взрывов аплодисментов, но что настоящая постановка ее со свежими дарованиями, избавленными от рутины, будет торжеством искусства — за это я отвечаю». Добиваясь разрешения на постановку, он убеждал Чехова всеми правдами и неправдами, проявляя и свой административный талант: «Я по бюджету не смогу заплатить тебе дорого. Но, поверь, сделаю все, чтобы ты был доволен и с этой стороны».

Писатель Антон Павлович Чехов с исполнителями спектакля «Чайка»

Премьера возрожденной «Чайки» прошла в Москве так, что Немирович отправил болевшему в Ялте Чехову телеграмму: «Успех колоссальный. Мы сумасшедшие от счастья». Позднее благодарный Чехов подарил Немировичу-Данченко медальон с гравировкой: «Ты дал моей «Чайке» жизнь. Спасибо!».

Стоит сообщить и такой факт, много говорящий о Владимире Ивановиче: за год до этой премьеры, в 1897 году, Немировичу-Данченко присудили Грибоедовскую премию, которую вручали за лучшую пьесу года. Так вот он отказался от нее в пользу Чехова, заявив, что чеховская «Чайка» лучше, чем написанная им драма «Цена жизни». Редкий художник способен на такое благородство.

Какую страну описал немирович данченко в которой не торопятся

Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / Ком. М. Н. Любомудрова. М.: Правда, 1989. 575 с.

М. Н. Любомудров. Все должно идти от жизни…5Читать

Первые встречи с Чеховым. Отзывы о нем Толстого, Григоровича, Боборыкина. Чехов и либерализм. Драма Чехова «Иванов». Смелость, простота и лирика. Моя пьеса «Последняя воля». Семья Чехова. Денежные дела. Ошибочное наименование Чехова «борцом». Чехов в старом театре40Читать

Из моей биографии: летние впечатления; разрыв между жизненными восприятиями и театром. Знаменитый Московский Малый театр и его «золотой век». Островский. Чехов-писатель и Чехов-врач. Успех Чехова у женщин. Пьеса Чехова «Леший». Моя пьеса «Новое дело». Авторские муки53Читать

Я начинаю преподавать драматическое искусство. Школа Филармонии. Зерно театра, самая глубокая и самая завлекательная сущность его. Первое появление «Дяди Вани». Наша борьба в обществе драматических писателей. Драматург и знаменитый актер, мой единственный друг Южин-Сумбатов. Я и Сумбатов уговорили Чехова писать пьесу65Читать

«Чайка». Потапенко. Другой знаменитый актер Малого театра Ленский рекомендует Чехову бросить писать для сцены. Судьба «Чайки» переносится в Петербург. Провал «Чайки». Бедный автор! Бедный, бедный Чехов! Все газетные отзывы отрицательные. Чехов клянется не писать больше пьес, «если даже проживу семьсот лет»73Читать

Моя пьеса «Цена жизни». Потрясающая разница между судьбами «Чайки» и «Цены жизни». Ясно, что в самой организации старого театра что-то глубоко неблагополучно. Я уже мечтаю не о новом театре вообще, а о своем театре. В первый раз вспоминаю об Алексееве-Станиславском и его Кружке любителей. Еду из деревни в Москву для свидания с ним81Читать

Рождение нового театра88Читать

Знаменитая в истории русского театра восемнадцатичасовая беседа. Мимолетная характеристика тогдашнего режиссера Станиславского. Новое искусство и новая театральная организация. Беспощадная критика старого театра и готовые планы для нового. Театр существует для того, что делается на сцене, а не для тех, кто им управляет. Порядок репетиций. Воспоминания о первой генеральной репетиции в истории русского театра. Радость труда. Честолюбие Станиславского. Два медведя в одной берлоге не уживутся. Куски моей биографии. Определение туберкулеза у Чехова88Читать

Я и Станиславский ищем денег для нашего театра. Тем временем мои и его ученики знакомятся. «Потонувший колокол» у Станиславского. Мейерхольд в моей школе. Московское купечество и московское дворянство. Великий князь. Спектакль у великой княгини. Юсупова. Стахович. Директора Филармонического училища. Савва Морозов112Читать

Средства для нашего театра есть. Неожиданный конкурент в лице императорского театра. Короткий зловещий вихрь: Чехов после мучительного провала в Петербурге отказывает мне в постановке «Чайки». Моя переписка с ним. Начало репетиционных работ. Деревня «Пушкино». Первый исполнитель «Царя Федора». Победа Москвина. Старания возбудить в Станиславском интерес к Чехову127Читать

Беглые черты нашего искусства. Трехликое существо режиссера: режиссер-толкователь, режиссер-зеркало и режиссер-организатор. Режиссер долен умереть в актерском творчестве, как зерно сгнивает, чтоб возродиться богатым урожаем. Интуиция. Закон внутреннего оправдания. Высшая художественная простота. Ничего не играть: ни чувства, ни настроения, ни образа, ни положения, ни слова, ни стиля. Вещи, паузы и свет в режиссуре Станиславского. Энтузиазм труппы138Читать

Чехов в Москве на наших репетициях. Отношения к новому театру в обществе. Пасквили. Друзья. Театральные суеверия. Открытие театра. «Царь Федор». Большой успех. Дальнейшие неудачи. Столкновение с цензурой. Митрополит Владимир. Духовная цензура. Запрещение «Анатэмы»148Читать

Настроение перед премьерой «Чайки». Премьера. Характер спектакля. Исторический успех. Рождение нового театра. Телеграммы и письма к Чехову159Читать

«Горьковское» в Художественном театре187Читать

Первая встреча с Горьким ночью на улице в Крыму. Поездка Художественного театра к Чехову в Крым. Задание артистам — увлечь и Горького написать пьесу. Отношения между Чеховым и Горьким. Горький и Шаляпин. Мои поездки к Горькому в Нижний Новгород, в Арзамас187Читать

Горький и Петербург. Коварство искусства. Хлопоты о разрешении «Мещан». Молодежь. Политическая манифестация. Огромный успех «На дне». Тот же спектакль после Октябрьской революции195Читать

Тревожные настроения перед событиями 1905 года. Колоссальный успех «Юлия Цезаря» у публики и тяжелая атмосфера за кулисами. Биографические воспоминания предреволюционной эпохи200Читать

«Горьковское» в мироощущении Художественного театра. Революция 1905 года. «Дети солнца». Черносотенцы угрожают разнести Художественный театр. Премьера. Трагикомическая развязка. Забастовочные настроения за кулисами. Реакция. Достоевский в Художественном театре. Отношение к репертуару после Октябрьской революции: искусство не может быть аполитично207Читать

Молодость Художественного театра219Читать

Сложная подготовка. Берлин после Москвы, охваченной реакционным возбуждением. Чужой театр. Новая публика. Громадный успех. Выдержки из критических статей. Гауптман. Император Вильгельм. Берлинская сказочка: Тарасов и Никита Балиев219Читать

Поездка по Германии. Люди театра. Дрезден. Выдержки из газет. Лейпциг. Чешский национальный театр. Политическая окраска пребывания театра в порабощенной Чехии. Тогдашний Крамарж. Прежняя нарядная Вена. Выдержки из газет234Читать

Почему я не повез театр в Париж. Продажность рекламы. Курьезы Дюссельдорфа. Опять император Вильгельм. Варшава. Возвращение в Москву.248Читать

«Толстовское» в Художественном театре257Читать

Первое знакомство с Львом Толстым. Почему Чехов долго избегал встречи с Толстым. Зачем я курю. Отрицание Толстым Ибсена. Влияние Толстого на нас, писателей. Толстой на представлении «Дяди Вани». Первое представление «Плодов просвещения». «Власть тьмы» в Художественном театре257Читать

Глава двадцать первая

Моя поездка в Ясную Поляну. Опять Ибсен. Обед. Шахматы. Нападки на религиозный предрассудок. Толстой и Софья Андреевна. Тяжелое впечатление от ее тона. Наглядное подтверждение слухов о глубоко драматических взаимоотношениях между Толстым и его женой. Из его «Дневника для одного себя»: «Я никогда даже не был влюблен. А не мог не жениться»263Читать

Глава двадцать вторая

У Черткова в «Телятенке». «Жизнь по Толстому». Условия приобретения для постановки в Художественном театре «Живого трупа». Один из самых замечательных спектаклей. Залежи толстовского художественного мироощущения в самых недрах воспитания нашего актерского коллектива. Москвин — Протасов, Германова — Лиза, Качалов — Каренин, Станиславский — Абрезков, Лилина — Каренина. Что войдет в психику актера Художественного театра от «толстовского» и «чеховского» на пороге новых социальных задач, новых образов, складывающихся в жизни Советского Союза267Читать

Какую страну описал немирович данченко в которой не торопятся

Наибольшее значение для нас сегодня приобретают такие высказывания Немировича-Данченко, которые отвечают на самые насущные запросы современного театрального искусства, обогащают его теорию и практику, мобилизуют творческую мысль наших актеров и режиссеров. Именно эти высказывания и должны составить содержание первого тома серии «Театральное наследие Вл. И. Немировича-Данченко». Публикуемые здесь статьи и заметки, беседы и письма, речи и стенограммы репетиций должны в совокупности своей показать Немировича-Данченко как выдающегося строителя советской театральной культуры, как режиссера-новатора в области драматического и оперного искусства. Эти материалы должны осветить основные принципы его творческой методологии в советскую эпоху, показать преемственную связь его требований к актеру, режиссеру и драматургу о великими традициями русского сценического реализма, познакомить читателя с его мыслями о будущем советского театра и с его принципами воспитания советской молодежи.

При осуществлении этой задачи мы встречаемся с большими трудностями. Литературно-театральное наследие Владимира Ивановича чрезвычайно своеобразно и нелегко поддается популяризации. По объему и характеру оно существенно отличается от наследия К. С. Станиславского, оставившего нам целый ряд законченных фундаментальных сочинений, в которых его система хоть и не изложена до конца, но зато представлена богатейшими материалами и в своем историческом развитии и в своих конечных выводах. Немирович-Данченко, к сожалению, не успел написать тех книг о театре, о своей работе с актером, о которых мечтал все последние годы. Его статьи, заметки, черновые записи последних лет, представляющие для нас наибольший интерес, являются по преимуществу набросками, эскизами к этим ненаписанным книгам (например, «Заметки о творчестве актера» или «Мысли о театре»). Как литературные произведения они обычно не закончены, не отделаны. Значительная часть материалов вообще не предназначалась автором для печати. Этим сочинениям свойственна дробность, иногда недостаточная последовательность изложения; своей насыщенной лаконичностью они иной раз напоминают глубокий по содержанию, но не до конца реализованный конспект.

Несмотря на свою незавершенность, эти материалы имеют для нас громадное значение: в этих заметках и набросках мы часто находим важнейшие мысли Немировича-Данченко о современном театре, о его будущем.

Задачи сборника не позволяют включить в него известные статьи Немировича-Данченко дореволюционного времени, сохраняющие для нас главным образом историко-театральный интерес (например, «“Горе от ума” в постановке МХТ», переизданная Госиздатом в 1923 году; «Тайны сценического обаяния Гоголя», напечатанная в 1909 году в «Ежегоднике императорских театров», и др.). Однако для того, чтобы облик Немировича-Данченко предстал на страницах этой книги живым и цельным, нам казалось целесообразным сочетать его статьи, речи и беседы советского времени с архивными материалами. В ряде случаев казалось важным присоединить к ним страницы воспоминаний и письма Владимира Ивановича к его выдающимся современникам, чтобы таким образом достигнуть внутренней цельности того или иного раздела книги. И, наконец, в качестве важнейшего материала, позволяющего читателю увидеть Немировича-Данченко непосредственно за режиссерским столом и во время работы с актером на сцене, в книгу включены стенографические записи его репетиций, например, по спектаклям «Анна Каренина», «Кремлевские куранты», «В бурю».

При таком характере материалов, естественно, следовало отказаться от «академической» редактуры, стремящейся к предельно точному воспроизведению текстов. Обилие стенографических записей и литературная незавершенность некоторых статей потребовали и стилистической правки, и композиционных перестановок, и сокращений. Купюры производились главным образом в стенограммах, в тех местах, где из-за несовершенства записи читателю трудно было бы до конца усвоить мысль автора. В то же время нам представлялось существенным сохранить характерные для Владимира Ивановича повторения одних и тех же формулировок и примеров, которые при вдумчивом осмыслении контекста каждый раз освещают его мысль с новой стороны и придают ей особую убедительность (он сам часто говорил об этой своей манере: «Надо уметь “привинчивать” мысль»).

Особенности литературно-театрального наследия Немировича-Данченко продиктовали необходимость довольно большого количества примечаний к сборнику. В некоторых случаях они носят справочный характер, в других — содержат отрывки из высказываний самого Владимира Ивановича по данному или смежному вопросу, которые дополняют публикуемый материал. Для такого рода примечаний широко использован архив Музея МХАТ. Чтобы помочь читателю ориентироваться в материалах книги, иногда даются расширенные примечания-пояснения, напоминающие отдельные важные этапы истории МХАТ, вводящие в атмосферу репетиций Немировича-Данченко, сообщающие дополнительные данные о его первых встречах с А. М. Горьким и т. д.

Сборнику предпослана статья П. А. Маркова, дающая общую характеристику творчества Немировича-Данченко.

Книга состоит из пяти разделов, каждый из которых имеет свою внутреннюю тему. Эта внутренняя тема определяется не только содержанием самих материалов, но и композицией раздела. Первый, второй и четвертый разделы, связанные с этапами творческого пути Немировича-Данченко, построены хронологически, с небольшими отступлениями от этого принципа, сделанными ради концентрации материала, облегчающей восприятие его читателем. Третий раздел, преимущественно методологический, и пятый, содержащий ряд воспоминаний и характеристик, не нуждались в точном соблюдении хронологии и были составлены на иных основах.

Первый раздел книги посвящен высказываниям Немировича-Данченко о Родине и советской культуре. Он имеет особое значение для всего сборника, несмотря на дробность и краткость входящих в него материалов. Здесь Немирович-Данченко предстает как подлинный советский патриот, выдающийся строитель социалистической культуры, как художник-гражданин, всеми помыслами связанный с народом. Из этих документов вырастает облик художника Сталинской эпохи, прошедшего в прошлом огромный творческий путь и в полной мере обладающего чувством нового, активно участвующего в политической и общественной жизни своей бурно растущей социалистической Родины.

В своих выступлениях Немирович-Данченко неоднократно подчеркивает, что в нашей стране театр приобрел значение государственного дела. Это положение определяет все его требования к театру в целом, к актеру, режиссеру и драматургу. Из этого исходит он и когда высказывает свою мысль о том, что «современная пьеса — основа театра», и когда воспринимает социалистический реализм как единственный путь передового искусства.

«Перед нами путь ясный — социалистический реализм, глубокий художественный вкус, использование тех лучших традиций нашего театра, которые накоплены за время его существования. Этот путь — единственно настоящий, правильный», — говорил Владимир Иванович, выступая на заседании Президиума ЦИК СССР 7 мая 1937 года в связи с награждением МХАТ орденом Ленина.

Второй раздел составляют материалы, относящиеся к истории МХАТ. Этот раздел раскрывает те идейно-творческие требования, которые предъявлял к Художественному театру Немирович-Данченко, отдавая ему всю свою любовь, энергию и талант. Хронологически этот раздел охватывает целое сорокалетие. Он открывается известным докладом Вл. И. Немировича-Данченко 1898 года о принципах демократизации театра и небольшой серией его писем к К. С. Станиславскому, в которых явственно вырисовываются основные идейные установки, творческая программа, новая этика молодого, только что народившегося в Москве Художественно-Общедоступного театра. Кончается этот раздел обращениями Немировича-Данченко к советскому зрителю, в которых накануне 40‑летия МХАТ Союза ССР имени Горького автор подчеркивает принципиально новые качества мировоззрения его деятелей, качества, воспитанные советской эпохой, и взволнованно говорит о небывалых перспективах, открывшихся перед театром в стране победившего социализма.