Что включает в себя модельный подход

Модельный подход

Модельный подход направлен на снижение субъективности в процессе принятия решения и на повышение научности решения. Практически все методы принятия решения базируются на моделировании.

Модель – это условное абстрактное изображение определенного реального предмета, процесса, ситуации.

Важнейшим критерием успешной модели считается наличие приемлемого баланса реальных и абстрактных черт. Модель не может отражать всё многообразие деталей предмета, и по этому, в ней должны быть заложены его (предмета) наиболее существенные черты.

Выделяются три типа моделей:

1. Описательная – изображает предмет или ситуацию, описывает как она выглядит, большая доля конкретных деталей и малая доля абстракции. Эта модель относительно легко создается, но не легко изменяется.

2. Аналоговая – изображает предметы, заменяя реальные элементы другими, отличающимися формой или свойством (изображение воды на карте). Данной моделью легче манипулировать, т.к. в ней уровень абстракции более высок.

3. Символьная – изображает различные свойства и элементы, ситуации символами. Это моделью в наибольшей степени легко манипулировать т.к уровень абстракции в ней самый высокий (экономико-математическая модель – эта модель основное средство решения задач оптимизации любой деятельности в сфере экономики и управления, по существу, данная модель – средство плановых расчетов).

Процесс моделирования делится на три этапа:

Этап I. Анализ теоретических закономерностей изучаемого явления и эмпирических данных о его структуре и особенностях. Важнейшим моментом здесь является четкая формулировка конечной цели построения модели, а также определение критерия, по которому сравниваются различные варианты решения. Такими критериями могут быть:

а) Максимизация полезного эффекта товара при ограничении затрат.

б) Максимизация прибыли, при условии, что качество товара не снизится.

в) Снижение стоимости товара, при условии, что его качество не снизится и затраты потребителя не увеличатся.

г) Рост производительности труда, улучшение использования оборудования и материалов повышение оборачиваемости оборотных средств, при условии, что качество товара не снизится и другие критерии не ухудшатся.

Следовательно, в качестве критерия может быть какой-либо показатель или компонент прибыли, либо элемент эффективности товара и объема рынка при условии, что другие компоненты не ухудшатся. Уравнение целевой группы L, и система ограничений по оптимизации прибыли фирмы, но без ограничений по качеству товара, будет иметь вид:

Модельный подход

Осознанное использование материальных моделей как инструмента для решения технологических (в литейном·деле) и технических задач началось с глубокой древности. Создаваемые опытным путем материальные модели на всем протяжении истории служили важным средством для создания новой и усовершенствования существующей техники. Материальное моделирование использовалось и в познании. Так, например, английский врач ХVII века У. Гарвей представлял работу сердца и движение крови в системе кровообращения в виде механической модели.

Однако идеальные представления и· научные представления, отражающие свойства и закономерности объективной реальности, вплоть до ХХ века обычно не рассматривались как модели, т.е. с пониманием их относительной истинности в рамках определенных предположений и допущений. Ситуация изменилась в 50-70-х годах ХХ века в связи с развитием кибернетики и использованием системного подхода. Общая информационная теория произвольных процессов управления и кибернетика как наука об управлении большими динамическими системами внесли огромный вклад в совершенствование конкретных, вполне формализованных (математических) идеальных моделей, а также модельных методов анализа и синтеза систем.

Здесь окончательно выявилась единая сущность понятия «модель» независимо от того, реализована она материально или представляет собой некое идеальное построение. Суть и смысл модели выразились в том, что она несет в себе информацию о свойствах и характеристиках объекта-оригинала, существенных с точки зрения решаемой исследовательской или прикладной задачи. Модель впервые стала восприниматься как общенаучное образование, не связанное со способом ее реализации, и стала семантическим ядром модельного подхода.

Модельный подход необходим в тех случаях, в которых прямое манипулирование с оригиналом крайне затруднено, неэффективно или вообще невозможно. Примерами ситуаций, в которых показано применение моделирования, могут служить:

1) многие виды медико-биологических исследований, объектом которых должен служить человек, что недопустимо по этическим причинам;

2) технические испытания различных дорогостоящих объектов: судов, самолетов, зданий и т.п. (которые вполне могут быть заменены моделями-макетами, воспроизведением отдельных частей);

3) недоступные во времени или в пространстве объекты и процессы (удаленные космические тела, процессы далекого прошлого);

4) отсутствие возможностей изучить объект целиком (массовые явления, которые подлежат изучению лишь на выборочных примерах);

Непосредственно из структуры принятого определения вытекает ряд общих свойств моделей, которые обычно принимаются во внимание при модельном подходе:

1. Модель включает в себя четыре компонента: 1) субъект; 2) задача, решаемая субъектом; 3) объект-оригинал; 4) язык описания или способ материального воспроизведения модели.

Особую роль в структуре обобщенной модели играет решаемая субъектом задача. Задача, во-первых, обеспечивает отбор существенных признаков и характеристик объекта; во-вторых, выполняет роль главного системообразующего фактора при интеграции этих свойств и характеристик в единый идеальный образ как некую целостность, как систему; в-третьих, определяет характер формируемой модели: преимущественно структурный, главным образом функциональный или комплексный, структурно-функциональный.

Вводить понятие модели без четкого указания задачи или класса задач, ради решения которых она создается, неправомерно. Вне контекста задачи понятие модели не имеет смысла.

2. Каждому материальному объекту соответствует бесчисленное множество в равной мере адекватных, но различных по существу моделей, связанных с разными задачами. Так, например, концептуальные (мысленные) модели некоторого предприятия (объекта-оригинала), существующие в сознании его директора, главного технолога, бухгалтера и начальника снабжения, очень существенно различаются, поскольку каждое должностное лицо, решая собственные специфические задачи, использует и «выстраивает» в модель различную информацию о реальном предприятии.

3. Отношению «задача-объект» также соответствует множество моделей, содержащих в принципе одну и ту же информацию, но различающихся формами ее представления или воспроизведения. Так, например, некоторое физическое явление может быть описано в вербальной форме, представлено таблицей данных, охарактеризовано графиком, описано аналитической формулой, алгоритмом, воспроизведено на компьютере и т.д. Выбор формы представления информации зависит от специфики задачи и объекта, полноты языков описания и материальных моделирующих установок.

4. Модель по определению всегда является лишь относительным, приближенным подобием объекта-оригиналa и в информационном отношении принципиально беднее последнего. Если мысленно допустить «полное подобие», то это будет уже не модель, экземпляр объекта-оригинала с принципиально недоступными познанию свойствами и характеристиками.

5. В принципе три основные формы представления модели – концептуальная (мысленная), знаковая и материальная – с информационной точки зрения равноценны. Отдавать предпочтение материальным субстратно подобным или аналоговым моделям или, наоборот, рассматривать как полноценные только знаковые модели (например, в форме дифференциальных уравнений или алгоритмов) нет никаких оснований.

6. Условия и требования задачи, решаемой субъектом, несут еще одну важную нагрузку: они в основном определяют ограничения и допущения, которые явно или неявно фигурируют в процессе построения модели.

Ограничения обычно касаются исходных свойств, состояний и режимов рассматриваемого объекта или ограничивают подлежащие рассмотрению значения входящих в состав модели переменных, параметров и промежутков времени. Так, например, модель линейной упругой деформации твердого тела (закон Гука), во-первых, предполагает способность тела к упругой деформации (что определяется его микроструктурой), во-вторых, имеет в виду ограниченность величин напряжения и деформации.

Допущения, вводимые в модель, характеризуют приемлемую в рамках решаемой задачи степень идеализации свойств реальных объектов и процессов, фиксируют факторы, которые можно считать несущественными.

Ограничения и допущения, связанные с решаемой задачей и свойствами объекта, являются органической составной частью модели и должны специально рассматриваться и фиксироваться при построении и использовании каждой модели.

Наиболее наглядна классификация моделей Я.Г. Неуймина, которая руководствуется принятой выше дефиницией обобщенной модели и учитывает другие классификации. Здесь модели подразделяются по следующим основаниям: по классам задач, по классам объектов, по форме представления информации (материальные и идеальные).

Модели по классам объектов: физические, биологические, экономические, производственные.

Модели по формам представления информации.

Материальные модели: геометрически подобные, субстратно подобные, аналоговые изоморфные (используются модели, по природе отличные от объекта-оригинала на основе некоторой системы аналогий или тождества их структур).

Идеальные модели: концептуальные, вербальные, графические, графоаналитические, аналитические, алгоритмические, информационные.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Модельный подход

Модельный подход к автоматизации проектирования ЭИС является наиболее перспективным и базируется на тех же принципах, что и автоматизированная информационная технология. Это позволяет модельный подход рассматривать как информационную технологию автоматизации проектирования ЭИС, поскольку автоматизация любого процесса, будь то проектирование или управление, предполагает наличие контура информационной технологии. [1]

Модельный подход позволяет проанализировать варианты и последствия управленческого решения не на реальном объекте управления, а на специально созданной модели объекта. [2]

Модельный подход может быть распространен на случаи, когда поведение полимерной матрицы носит линей-но-вязкоупругий характер. [4]

Простейший модельный подход к описанию транспорта при фазовом переносе через мембрану основывается на представлениях о мембране как идеальном пористом теле [20], в котором поры рассматриваются как цилиндры, причем динамическая вязкость жидкости в них постоянна, а поток ламинарен. [5]

Рассмотренный модельный подход исключает необходимость описания МС, так как исходит из химического строения реагентов, механизма и условий образования сетки. Однако такое описание не затрагивает НМС и не учитывает вероятное влияние формирующейся НМС на ТС. [6]

Как модельный подход реализуется в CASE-технологиях. [7]

Кроме статистического модельного подхода к построению бинодалей, возможен и общий термодинамический подход, основанный на анализе хода кривой ликвидуса. Этот подход обсуждался, в частности, в работе М. М. Шульца [65]; на примере идеального раствора было показано, что наличие перегиба ( изменения знака производной д2Т / дс2) на кривой ликвидуса Т ( с) не является достаточным признаком существования мета-стабильной ликвации, особенно если этот перегиб выражен слабо. [8]

Успешное применение такого модельного подхода требует ясного понимания всех приближений. В этом может помочь знание теории дискретизации информации [10, 23], но выбор приближений в уравнениях для полей отдельных источников будет также влиять на справедливость математической модели. [9]

Современная биокибернетика имеет ряд модельных подходов к описанию функциональной организации нейронной системы работы мозга. [12]

В чем состоит суть модельного подхода к автоматизации проектирования ЭИС. [13]

Модельный подход в обучении

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2012 в 19:22, доклад

Описание работы

Ключевая проблема, которая затронута в данной работе это роль модельного подхода в организации учебного процесса.

Моделирование является одним из составных компонентов наглядно-модельного обучения. В процессе обучения мы формулируем модель существенных признаков объекта изучения, адекватных поставленной цели. Таким образом, наглядно-модельное обучение есть процесс, включающий в себя как построение модели), так и формирование адекватного результата внутренних действий обучаемых в процессе учебной деятельности. Модель должна отражать суть понятия, формы или метода исследования.

Работа содержит 1 файл

конференция.doc

Ключевая проблема, которая затронута в данной работе это роль модельного подхода в организации учебного процесса.

Моделирование является одним из составных компонентов наглядно-модельного обучения. В процессе обучения мы формулируем модель существенных признаков объекта изучения, адекватных поставленной цели. Таким образом, наглядно-модельное обучение есть процесс, включающий в себя как построение модели), так и формирование адекватного результата внутренних действий обучаемых в процессе учебной деятельности. Модель должна отражать суть понятия, формы или метода исследования.

В работе имеется подробный обзор истории кибернетических идей и в частности понятие математической модели, понятии обратной связи.

Интерес к кибернетическим идеям имеет давнюю историю, начало ведет Платон с его теории идеального государства.

Интерес к этим идеям породил ряд серьёзных работ Богданова и Гастева.

С именем Богданов связана попытка создать всеобщую организационную науку тектологию. А Гастев был организатором известного Центрального Института Труда(ЦИТ).

Оформление кибернетики как нового научного направления, имеющее ярко выраженную методологическую окраску, породило множество исследований связанных с вопросами классификации наук.

Есть авторы, которые настаивают на том, что эффективная передача накопленной человеком информации невозможна без четкой классификации наук.

Для того, что бы преподавать науку как теорию моделей требуется представление о структуре ее предметной области. Решая эту проблему Ампер создал классификацию наук. Существуют разные подходы к классификации наук. Этому вопросу повещены множество работ.

В русле этих идей моделирования, мы выполнили тест, целью которого является проверка представлений выпускников средней школы о простых математических моделях, которые должны быть усвоены в программе средней школы.

Характеристика теста: тест состоит из двух задач:1) переход от аналитического факта к геометрическому и наоборот, от геометрического объекта к аналитической форме

КУМУЛЯТА (от лат. cumulatio — увеличение, скопление) — графическое изображение статистического ряда накопленных данных, полученной информации.

Гистограмма относительных частот — это фигура, состоящая из m прямоугольников, опирающихся на интервалы группировки.7е

Что включает в себя модельный подход

Модельный подход к автоматизации проектирования ЭИС является наиболее перспективным и базируется на тех же принципах, что и автоматизированная информационная технология. Это позволяет модельный подход рассматривать как информационную технологию автоматизации проектирования ЭИС, поскольку автоматизация любого процесса, будь то проектирование или управление, предполагает наличие контура информационной технологии. [c.348]

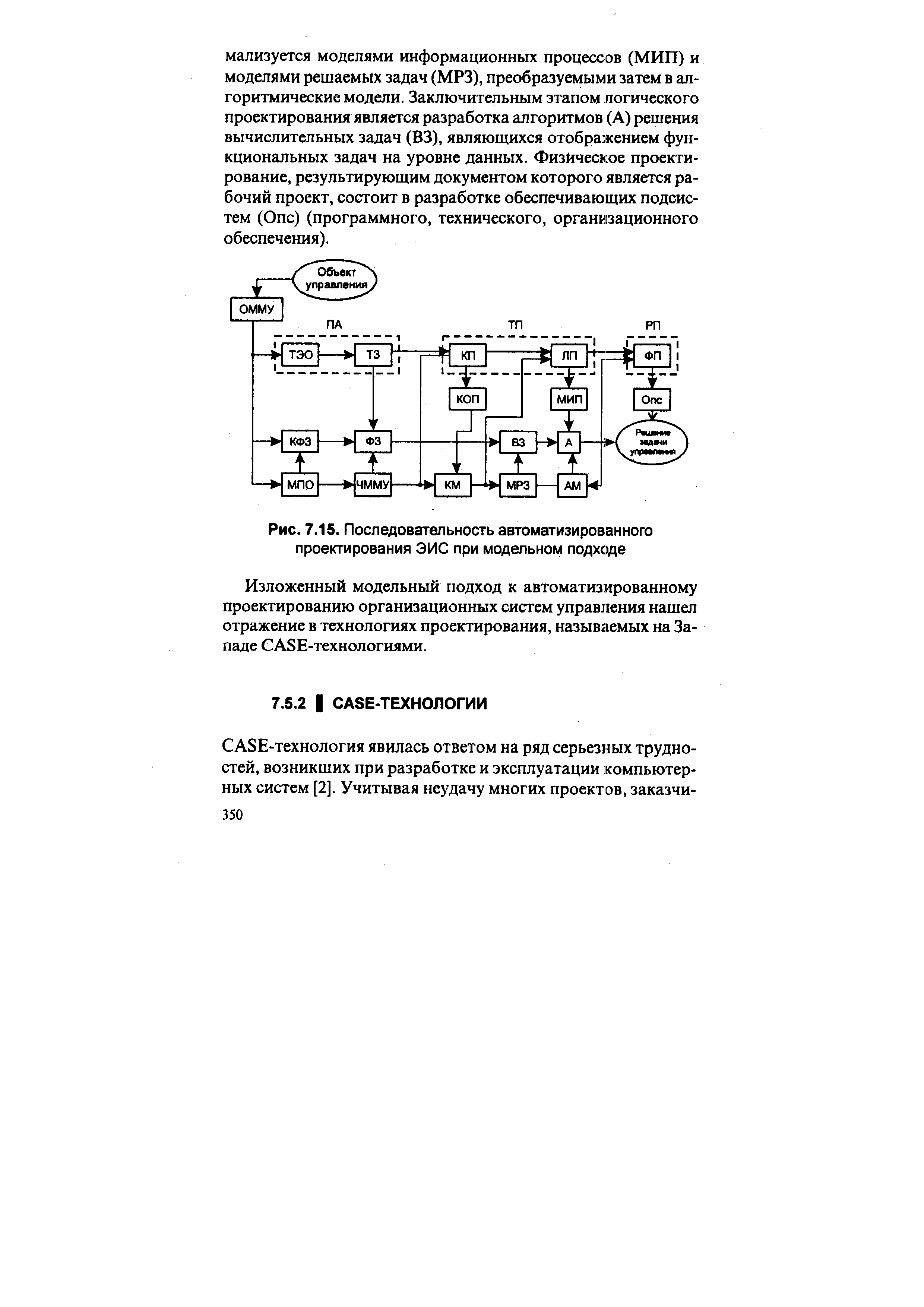

Сутью модельного подхода является последовательное преобразование управления от общей математической модели управления до алгоритмической модели решаемой функциональной задачи [38]. На рис. 7.14 приведена укрупненная схема такой последовательной декомпозиции и преобразования моделей в процессе проектирования ЭИС. [c.348]

| Рис. 7.15. Последовательность автоматизированного проектирования ЭИС при модельном подходе |  |

В чем состоит суть модельного подхода к автоматизации проектирования ЭИС [c.357]

Рассмотренные нами системы автоматизации проектирования СМОД различны по своей ориентации на пользователя, способу реализации модельного подхода к проектированию, структурному составу, степени автоматизации процессов проектирования СМОД и другим параметрам. В то же время наблюдается определенная общность принципов и методов, положенных в их основу. В частности, все эти САПР имеют нисходящий (сверху вниз) принцип проектирования. Процесс разработки развивается от первоначально заданных нечетких целей к конкретным решениям путем последовательной детализации и уточнения исходных целей. При создании программного обеспечения СМОД в этих системах используются прогрессивные принципы и методы программирования. [c.172]

Основным методом оценки и выбора инвестиционных альтернатив является применение модельного подхода. [c.302]

Действительно, каждое предприятие комплекса имеет свой локальный критерий качества работы, к достижению которого оно и стремится. Если эти локальные критерии не соответствуют общему, глобальному критерию качества работы комплекса, то может случиться, что предприятия, стремясь к улучшению показателей своей деятельности, не способствуют улучшению показателя, характеризующего работу комплекса в целом. Для построения локальных и глобальных критериев могут служить экономические показатели, построенные на базе оценок оптимального плана — прибыль, плата за фонды и др. Характерно, что именно модельный подход открывает пути для эффективного формирования этих критериев. [c.81]

Подход на основе предварительных обязательств имеет множество преимуществ и поэтому крайне привлекателен для самих банков. В отличие от стандартного и модельного подходов он позволяет банкам экономить на размере капитала, снижая тем самым издержки на его обслуживание. Для соблюдения обязательств перед органом надзора банк получает возможность выбора любого метода управления рисками. При выборе между увеличением размера резервируемого капитала, применением более сложных стратегий хеджирования и сокращением суммарного риска портфеля банк будет применять наименее затратный для него механизм управления риском. Немаловажно и то, что данный подход не различает убытки, возникшие вследствие колебаний рыночных цен, операционных сбоев при расчетах или юридических трудностей, побуждая тем самым банки к интегральному оцениванию и комплексному управлению различными рисками. [c.665]

Заключение. В данном параграфе были рассмотрены самые простые модели и подходы к анализу систем стимулирования производства в условиях неопределенности. В настоящее время развиваются методы анализа систем стимулирования в динамической постановке, со случайными факторами и т. д. Все же, пока в таких исследованиях удается проанализировать лишь упрощенные, модельные экономические механизмы, которые, может быть, и отражают суть явлений, но еще далеки от сложностей экономических механизмов, существующих в реальной жизни. Самый главный недостаток этих исследований состоит в том, что описание поведения на основе концепции максимизации некоторой функции поощрения не отражает реальность, оно вызывает недоверие у практиков и критику со стороны специалистов в области социальной психологии. Поэтому в исследованиях, направленных в первую очередь на получение практических результатов (а не на развитие методов исследования), стараются поведение производственных единиц описать более просто и в то же время более правдоподобно. Поскольку результаты анализа экономического механизма зависят непосредственно от отклика производственной единицы, а не от внутреннего механизма выработки этого отклика, то требуемое упрощение может состоять в построении функциональной модели производственной единицы. В такой модели отклик будет описан как функция воздействия. Несмотря на значительную упрощенность функционального описания (и в значительной степени благодаря ей) такие исследования нашли свое практическое применение. Они рассмотрены в следующем параграфе. [c.368]

Необходимо сразу отметить единой и общепринятой точки зрения на пути решения данной проблемы не существует. Как нетрудно догадаться, подходы к определению вида производственной функции банковской фир МЫ вытекают из целей и задач тех модельных исследований, которые в дальнейшем на ее основе предполагается проводить. Безусловно, кардинальное влияние на возможную структуру производственной функции оказывает та статистическая база, которую в принципе может применять исследователь для определения ее параметров. [c.128]

Естественно, оценку эффективности структурных изменений недостаточно производить лишь по указанным агрегированным параметрам. Для этой цели требуется использовать комплексный подход, основанный на методологии статистического факторного и модельного анализа. Причем в процессе такого анализа должны быть изучены внутренние и внешние факторы, а также технические и социально-экономические результаты структурных изменений. Однако, во-первых, отсутствие вполне сформировавшихся современных объединений, где наблюдаются ощутимые положительные структурные изменения, во-вторых, отсутствие необходимой статистической информации по системе показате- [c.145]

Реинжиниринг бизнес-процессов, затрагивая организационные основы энергокомпании, требует совершенно другого ее модельного представления на базе процессно-ориентированного подхода, предполагает принципиально иную корпоративную культуру и многие кардинальные изменения в смежных системах. Тем не менее этот метод, используемый даже в ограниченных масштабах как способ упорядочения процедур, их осознания и локального совершенствования (инжиниринг бизнес-процессов), актуален и по мере внедрения компьютерного моделирования даст немалый эффект. [c.519]

Через ситуационный подход реализуется принцип адаптивности, являющийся основополагающим принципом стратегического управления. Его суть состоит в том, что все внутриорганизационные построения (культура организации, оргструктура, система планирования и т. д.) являются реакцией организации на соответствующие изменения во внешнем окружении и некоторые изменения во внутренней среде и основываются на прогнозных или модельных многовариантных расчетах параметров новой организационной структуры управления фирмой с учетом ее жизненного цикла. [c.96]

При разработке СМОД с помощью модельного метода проектирования применяется системный подход при этом на всех стадиях проектирования предполагается использование ЭВМ. Ключевым требованием, предъявляемым к системам автоматизированного проектирования, реализующим основные концепции модельного проектирования, является возможность построения и поддержания в адекватном состоянии некоторой глобальной модели экономической информационной системы (ЭИС) объекта управления. Моделью ЭИС будем называть некоторое отображение информационных компонентов объекта управления и отношений между ними, заданное в явном виде. Основная цель построения модели ЭИС — автоматизированное создание соответствующего этой модели проекта системы машинной обработки данных, учитывающей и активно использующей характеристики ЭИС объекта. [c.161]

Модельный способ представления процесса выработки решений в нечетких условиях является, по-видимому, удобным и перспективным. Это особенно важно при исследования и формальном представлении неопределенностей человека на каждом из этапов (представление, оценка, выбор и др.) такого процесса. Подобный подход позволяет использовать в совокупности методы, адекватные каждому из отдельных этапов этого процесса. Рассмотренные модели могут быть предназначены как для применения в конкретных классах (связанных общностью постановки) прикладных задач (модели типов 1 и 2), так и для широкого применения в системах, связанных с деятельностью организационного руководителя или человека-оператора (модель типа 3). В случае «использования моделей типов 1 и 2 Задача описывается набором ситуационных данных, содержащим как количественные (модель типа 1), так и качественные (модель типа 2) элементы, и одним критерием (или обобщением нескольких критериев), сформулированным в виде текста. Мнение эксперта при этом используется различным образом в модели типа 1 — при формулировке целей (удовлетворить спрос предприятий-потребителей, наиболее остро нуждающихся в определенном виде ресурса) и при разработке шкалы ранжирования вариантов, а в модели типа 2, кроме того, и при создании на основе работы с экспертами Поверхности принадлежности. [c.124]

Возможности более полного отражения реального мира в модели проблемной среды, более широкого введения семантических связей между понятиями и учета прагматики среды открываются в рамках подхода, известного под названием ситуационного управления [16—19]. В этом подходе для описания модели применяется специальный модельный язык, а в качестве процедур решения используется аппарат формальных трансформационных грамматик. В основе данного подхода лежит автоматический анализ решающей системой некоторого множества решений задач требуемого класса. На основе формализованного аппарата обобщения система формирует модель проблемной среды в виде некоторого множества описаний классов ситуаций и соответствующих им решений. Собственно процесс решения задачи сводится тогда к отнесению текущей конкретной ситуации к одному из априорно сформированных классов и применению к ней решения, соответствующего этому классу. [c.371]

Особое внимание было уделено кругу вопросов, связанных с физическим смыслом возникновения макета в процессе проектирования. В результате было определено принципиальное отличие характера сборки макета в процессе проектирования от обычного изготовления иллюстративных макетов. Модели и модельные элементы как средство изображения и проектный инструмент должны обладать специальными конструктивными и изобразительными качествами. Самые качественные проектные решения не могут быть воплощены в проектную документацию, если изобразительные средства — модели — не позволяют этого сделать. Поэтому необходимо было найти правильный подход к их разработке. [c.22]

Все это говорит о том, что узковедомственный подход при подготовке производства моделей, несмотря на его естественность на первых порах освоения нового метода, отрицательно сказывается на дальнейшем его развитии. Избежать этого можно, если с самого начала освоения макетно-модельного метода в новой отрасли проектирования подготовку производства моделей и разработку соответствующей документации осуществлять организованно и планомерно. [c.162]

Недостатки оптимизационного моделирования (в т. ч. и композиционного) состоят в предположении, что множество альтернатив, среди к-рых производится выбор, и предпочтения на этом множестве точно известны. Но задача выявления и уточнения самих альтернатив и их оценки решается в процессе планирования ото одна из причин, обусловливающих невозможность сведения процесса планирования к решению формально поста пленной оптимизационной задачи. Поэтому в рамках теории оптимального функционирования социали-стич. экономики стали конструироваться всё более сложные системы моделей. Они включали в качестве элементов (наряду с оптимизационными) макроэкономические и балансовые блоки, модели социального прогноза и т. п., так что сама оптимизация становилась одним из частных аспектов в подобных комплексах. Кроме того, всё более ясно осознаваемые, подвижные, но всегда существенные границы оптимизации определили подход к модельным построениям лишь как к средству, используемому в человеко-машинных системах принятия решений, а не как к инструменту, выдающему окончат, решение после необходимой подготовки. [c.649]

Модельно-аналитический и прогнозный блок. С переходом от централизованного директивного планирования к рыночной экономике принципиально изменились подходы к методологии построения всей системы анализа и прогнозирования на макроуровне. Они предполагают совершенствование обобщающих показателей с учетом методологии мониторинга происходящих в экономике процессов. [c.319]

В экономических исследованиях ситуация принципиально иная. Разработаны отдельные математические модели, применимость которых изучена мало или не изучена вообще, а о стройной системе обоснованных моделей и говорить не приходится. Более того, практически еще совсем не разработаны сами принципы проверки адекватности моделей и методов — а ведь в экономике эта задача является значительно более сложной из-за отсутствия возможности проведения натурного эксперимента. Поэтому явно недостаточное внимание к этой проблеме является удручающим. Все же в последнее время число исследований, посвященных этой теме, несколько увеличилось, так что можно надеяться, что в ближайшие годы работы данного направления получат более широкий размах, в результате чего не в столь отдаленном будущем будут разработаны обоснованные принципы моделирования экономических объектов, т. е. будет создан фундамент, на котором будет построено здание адекватных и взаимно согласованных математических моделей экономических процессов, аналогичное зданию математических моделей природных явлений. Этот оптимизм основывается на том, что уже сейчас имеется определенное понимание необходимости разработки общих принципов построения экономических моделей и превращения их в единую систему. Сегодня очень важно, чтобы это понимание было доведено до широкого круга специалистов, связанных с практическим использованием математических моделей и методов в экономических расчетах,— ведь именно они сталкиваются с трудностями, возникающими при внедрении математических методов в экономический анализ. Поэтому нужны учебные пособия, основанные не столько на прагматической или математической точке зрения, сколько на общем фундаменте — на теории математических моделей экономических процессов. Попытка написать такой учебник была предпринята в конце семидесятых годов 10. П. Иваниловым и Л. В. Лотовым ), которые в своей книге реализовали модельный подход к проблемам использования математических методов в экономике. Книга вызвала определенный интерес читателей. В настоящее время она широко используется в различных учебных заведениях, а также для самообразования. Все же, когда возник вопрос о [c.8]

Изложенный модельный подход к автоматизированному проектированию организационных систем управления нашел отражение в технологиях проектирования, называемых на Западе ASE-технологиями. [c.350]

Рассмотрим упрощенный модельный подход, который в равной мере может характеризовать оценку поисково-разведочных программ и экономическую оценку ресурсов нефти и газа Причем акцент сделаем на интерпретации экономических критериев выбора программы работ и показателях эффектнее ности. Модель описывает совокупность двух групп параметров геолого-промысловых и экономических. От надежности прогно за каждой группы параметров зависит успешность прогноз экономической ценности будущих открытий и эффективности ГРР. [c.156]

Очевидно, нет смысла строить детальную модель, если имеется в виду только получение оценки для одного варианта условий. Преимущества модельного подхода в этом случае не используются. Модель дает возможность осуществить так называемый анализ отзывчивости или чувствительности (sensivity апа-lisis). Заметим, что названный анализ заключается в выявлении наиболее важных (ключевых) входных параметров модели и получении системы оценок эффективности инвестиций для широкого диапазона значений таких параметров. Таким образом, лицу, принимающему решение, предоставляется не единственная, точечная оценка, а развернутая картина (в виде таблиц и графиков) значений эффективности для разнообразных возможных и ожидаемых ситуаций. [c.282]

Рассмотренные выше стандарты этапов создания автоматизированных систем позволяют выделить три стадии проектирования. Это предпроектный анализ (ПА), позволяющий разработать технико-экономическое обоснование и техническое задание, технический проект (ТП) и рабочий проект (РП). Автоматизированные системы появились практически с первыми ЭВМ и прошли достаточно долгий путь развития. Опыт их создания показал, что все стадии проектирования являются чрезвычайно трудоемкими. Поэтому, естественно, не прекращаются работы по созданию методов и средств автоматизации проектирования ЭИС. Сформировались четыре подхода к автоматизации процессов создания проектных решений элементный, подсистемный, объектный и модельный. Элементный подход предполагает использование типовых проектных решений по отдельным функциональным задачам управления. Подсистемный подход использует накопленный опыт [c.347]

С другой стороны, СППР, основанные на знаниях преимущественно использовались для решения задач, которые или слишком сложны для математической формализации или трудны для решения с использованием оптимизационных моделей. Традиционно эксперт решал задачи управления с помощью оптимизационных моделей. Системы, основанные на знаниях, используются таким способом, чтобы заменялся эксперт, а не оптимизационные модели. Выделяют два класса таких СППР, различающихся по механизму комплексирования знаний и моделей решения задач, — независимые и взаимодействующие. Независимые системы используют только данные и ограничения задачи и решают ее, используя модели подобно тому, как их использует эксперт. Они не используют оптимизационный подход, при котором привлекается моделирование задачи и решается модельная задача с использованием оптимизационных алгоритмов. [c.564]

Комплекс опытно-конструкторских работ как самостоятельная, фаза вытекает из законченных на предыдущей фазе научно-исследовательских работ. В процессе опытных работ технологический режим отрабатывается поэтапно сначала на модельных и укрупненных установках, а затем на опытных и опытно-промышленных. Этот подход обеспечивает получение надежных данных для последующего конструирования технологического процесса. Опытно-конструкторские работы в зависимости от сложности включаются в состав внезаводской или внутризаводской технической подготовки производства. [c.99]

Однако, несмотря на то что в большинстве случаев существующие математические схемы не в состоянии описать достаточно полно сложные экономические объекты, их значение велико. Они позволяют, используя имитационный подход, снимать с себя значительное число ограничений, накладываемых тем или иным математическим аппаратом путем подмены в необходимых случаях аналитических выражений модельным экспериментом. Таким образом, сохраняя стройность той или иной математической схемы, имитационный эксперимент в необходимых случаях разрешает проблемы, не разрешимые в рамках данного математического подхода. В частности, при имитационном моделировании СМО снимаются требования орди- [c.249]

Кратко охарактеризуем первые два, основываясь на подходе этапа И. В. Максимея [32] (изложение методов математической теории планирования эксперимента, организации проведения модельных расчетов и обработки их результатов выходят за рамки настоящего учебника). [c.401]