чего не хватает современному обществу

Чего не хватает современному обществу? (Итоговое сочинение (декабрьское))

Размышляя над тем, чем современное общество отличается от предыдущего, мы делаем вывод, что наши проблемы следствие нашего образа жизни. Технический прогресс сделал наше существование комфортным, избавил от бытовых проблем. Не выходя из дома, мы можем общаться с кем угодно, получать любую информацию. Безусловно, это очень хорошо, но есть и свои минусы. Человек замыкается в своём мире, теряет способность общаться с другими людьми. Это ведёт к закрытости, одиночеству, равнодушию. Думаю, равнодушие — и есть главная проблема нашего общества. Одиночество человека в огромном городе — проблема не новая, её поднимали в своём творчестве и Чехов, и Достоевский, и многие другие писатели. Нежелание человека вести активный образ жизни, уход от действительности ведёт к измельчению, умиранию души.

Лень безынициативность, безразличие к себе и другим ярко описывает И.А.Гончаров в образе своего героя Обломова из одноименного романа. Милый Илья Ильич постепенно деградирует и физически, и духовно. Таким его сделало общество, точнее, навязанный им образ жизни. Неумение и нежелание к действию приводит Обломова к жалкому, бессмысленному существованию. Он никого не любит, не приносит пользы, не способен изменить что-то в совей жизни.

К сожалению, в современном обществе очень много молодых людей, способных приносить пользу обществу, но поглощенных «обломовщиной» на современный лад. Они не учатся и не работают, проживая скорее виртуальную жизнь, чем реальную. Им трудно создать семью, трудно общаться с людьми, трудно покинуть свою зону комфорта. Нередко такая жизнь приводит к нежелательным результатам: одиночеству, бессмысленному существованию, неудовлетворенности собой и жизнью. Равнодушие к людям — вот серьёзная проблема нашего поколения.

Решение её зависит только от нас самих. Мы не должны позволить равнодушию, черствости завладеть нашей жизнью. Нужно стремится к серьёзным жизненным целям, не забывать заботиться о близких, помогать людям и природе, быть не безразличным ко всему, что происходит н анашей планете только тогда мы будем чувствовать себя полноценными, самодостаточными людьми и жить в гуманном, нравственном обществе.

Внимание!

Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.

Тем самым окажете неоценимую пользу проекту и другим читателям.

Чего не хватает современному обществу

Подработка дома в интернете, от 16 лет

Суть работы проста: реклама и распространение некоторых банковских продуктов в интернете, блоги, соц сети, итд. Без отрыва от основной деятельности и без капиталовложений. Главное выход в интернет. Работаешь когда хочешь, а хочешь вообще не работаешь. Зп от 132грн/день. Желающих сотрудничать прошу обращаться по почте djss007@mail.ru или в личку

Анна,- С Новым Годом поздравляю И желаю в этот год, Каждый день чтоб был Счастливый, без печалей и хлопот! Чтобы счастьем вы искрились, В доме поселился смех, Чтоб в друзья к вам напросились Деньги, радость и успех! Чтоб в любви весь год купались, Вам на радость, всем назло, Чтобы целый год и в жизни — Вам всегда во всем везло!

взаимопонимания, уважения друг к другу, равноправия и помощи в развитии талантов кои заложены в каждом (например стоило бы еще с детского возраста их развивать, а потом делать так, чтобы люди сразу шли работать по любимой профессии к которой у них более всего предрасположенностей)

все хватает, потому что развитие человеческое идет не так как мы думаем, мы то останемся в прошлом, вот и поэтому все время думаем чтоб все было так, как мы хотим. надо смириться с тем, что все не стоит на месте, а развивается

все хватает, потому что развитие человеческое идет не так как мы думаем, мы то останемся в прошлом, вот и поэтому все время думаем чтоб все было так, как мы хотим. надо смириться с тем, что все не стоит на месте, а развивается

Ума! Его всегда не хватало. Весь мир учится. Вовсе времена учится. Делает ошибки. Учится на своих ошибках. И когда умы нашего «человечего» общества считают себя сверх умными, тогда происходит следующее:

Именно таких качеств, как внимание, сострадание, тактичность и терпение, нам не хватает.нормальному человеку не хватает тишины и покоя, а многим современным людям просто не хватает человечности.

Иногда так думаешь, что все мы живём далеко друг от друга и нас мало что объединяет.. но представляешь что в разных уголках нашей большой страны мы смотрим на ОДНО Солнце. Мысль завораживает..

Спокойствия и истиного понимания о себе и бытие, о том что все хорошо и вечная весна в каждом, счастья в осознании что все хорошо и нет проблем, у меня так, мне ни чего ненужно, все в тебе самой.

Воспитания. у кого то оно есть от рождения,а кому то это надо» прививать». ( доброту к детям,уважение к матери. )а сейчас нет ничего СВЯТОГО. У всех в глазах только ДЕНЬГИ. любым путем.

нас так дооолго учили жить для общества((( думайте в первую очередь о себе,если у вас все будет зашибись. уверена общество только от этого приобретет. а не потеряет

обществу не знаю, а вот детям не хватает внимания, их бросили на выживание и ни кто ими не занимается (родителям некогда,школа не хочет,кружки позакрывали)

бога, второго пришествия Христа. Хотя, кого вы называете «обществом». его как в древности понимали это слово, общества у нас НЕТ. как и нет НАРОДА.

Сергей зверев бы сказал что не хватает немножечко гламура, а я скажу, чт не хватает истребителей таких как Сергей зверев и ему подобных..

Вопрос дня: чего не хватает России для нормальной жизни?

Эти проблемы назвал в своем блоге аналитик Дмитрий Милин:

«Нас около 145 миллионов. Это много или мало?

Это больше, чем население Франции и Германии (или Германии и Англии) вместе взятых. Имеем ли мы ВВП соизмеримый с суммарным немецким и французским? Нет! Это около половины населения США. Имеем ли мы половину от ВВП США? Нет! Это чуть больше, чем население Японии. Имеем ли мы ВВП равный японскому? Нет! Но потенциально при любых демографических сценариях уменьшения населения мы можем создавать ВВП больше, чем Германия и Франция вместе взятые, больше чем Япония и почти половину американского.

У нас не хватает природных ресурсов? (закадровый смех в зале!) Нет! У нас не хватает земли для возделывания? (закадровый смех в зале переходит в хохот!) Нет!

Мы хуже других народов? Нет! Тогда чего нам не хватает?

У нас четыре проблемы:

1. У нас слишком маленькая доля людей занятых созидательным трудом и слишком много людей занятых контролем, охраной, защитой, руководством (зачастую бездарным, приносящим вред). И первая половина сокращается, причем за счет отъезда самых талантливых и успешных, а вторая все время растет за счет увеличения числа чиновников, «силовиков» и контролирующих исполнение все новый и новых запретов.

Более того, труд людей занятых созидательным трудом является общественно презираемым и мало оплачиваемым по сравнению с трудом «силовиков» и чиновников.

2. У нас слишком мала доля предпринимателей. Де-факто репрессивное законодательство, отсутствие защиты частной собственности, отсутствие справедливого суда, рэкет и бандитизм со стороны правоохранительных органов, удушающий контроль со стороны бездарной и коррумпированной бюрократии делает занятие бизнесом мало привлекательным и опасным. Подробнее здесь.

3. У нас крайне низкий уровень организации и управления, как государством (это уровень просто наносит вред экономике), так и на производстве (в основном, огосударствленном за последние годы). В нашей стране реализован отрицательный отбор управленцев, когда на руководящие должности назначаются не успешные, а имеющие родственников-чиновников или «силовиков» люди, а также ГБшно-ФСБшные отставники, которым руководящие должности отдаются в «кормление».

4. Отсутствие свободы и некомфортная среда обитания, которая вместо заботы о гражданах создает минное поле штрафов и взяток с которых кормятся контролирующее сословие. »

Лучшие современные идеи, которых не хватает большинству из нас в жизни

Изобретения не только делают нашу жизнь более комфортной, но и упрощают ее. Некоторые из них настолько универсальны, что могут изменить мир к лучшему, в то время как другие просто созданы для решения небольших бытовых неудобств.

Душ с отверстием в двери, которое позволяет регулировать температуру без смачивания рук.

Специальная “обувь” для лошадей, которая заменяет стальные подковы и подушки, защищая суставы животного. И вдобавок ко всему, ее можно быстро снять.

Вы можете заряжать эту батарею с помощью микро USB-разъема.

Молоток с автоматическими гвоздями.

Ученые научились делать пластик, который может разлагаться в условиях окружающей среды в течение 1-3 лет.

Новая китайская технология с 4-этажным зданием, построенным за одну ночь.

Новый дизайн вилки-ложки.

Медовый шарик, который можно положить прямо в чашку чая.

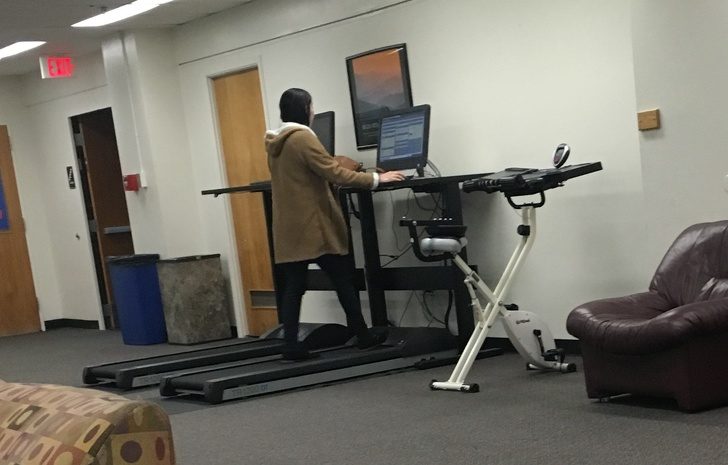

В университетской библиотеке есть беговая дорожка с компьютером, на которой студенты могут одновременно обучаться и тренироваться.

“В нашей местной средней школе есть стол на солнечных батареях с USB-портами, чтобы ученики могли заряжать свои устройства.”

Новая электрическая “розетка будущего” без штепсельной вилки.

Пожилые пешеходы в Сингапуре могут использовать свои лицензии, чтобы получить больше времени для перехода через дорогу.

У этого Макдональдса наверху есть прилавок поменьше, и они используют конвейерную ленту для доставки еды.

“Комната в моей школе использует вертикальный скрытый проектор и зеркало для проецирования презентаций.”

Протез ноги, сделанный для слона, который наступил на наземную мину.

Какие из этих идей показались вам гениальными и полезными? Пожалуйста, расскажите нам об этом в комментариях!

Каждому по потребностям: почему современному жителю мегаполиса не хватает ритуалов и хороводов

Современный мир очень удобен. Здесь можно заказывать продукты на дом, проводить рабочие совещания, не вставая с дивана, и слушать шедевры Венской оперы, укрывшись одеялом. Но кое-что мы всё же потеряли. Наш социальный мозг, сформированный в те времена, когда соседи жили не в фейсбуках, а за соседним камышом, тоскует. Ему не хватает совместных игр, танцев и обрядов.

Что не так с городскими

Жизнь в городе существенно меняет человека. Дело не в том, что мы становимся очень модными и утонченными, посещая выставки современного искусства и великосветские культурные мероприятия. Беда в другом: ухудшается наше психическое и эмоциональное состояние. Около ста лет назад исследователи начали связывать городскую жизнь с риском развития шизофрении.

Несмотря на то, что качество медицины (и, в частности, антидепрессантов) выросло, у обитателей столиц по-прежнему печальный вид: они чаще страдают от депрессии и получают целый букет тревожных расстройств.

Казалось бы, всё должно быть наоборот, но почему-то, вырвавшись из унылой глубинки (а у российских городов для таких мест есть устоявшийся эпитет — «депрессивный»), человек становится еще тревожнее. И вряд ли это беспокойство обусловлено страхом пропустить новую выставку.

В попытках объяснить происходящее ученые приводят множество возможных причин, как то: беда с экологией, загрязнение окружающей среды, уровень шума, а также «факторы социального риска — бедственное материальное положение, скудный социальный капитал, сегрегация». Но какой из этих пунктов ни возьми, оказывается, что человеку не хватает одного и того же. Низкий статус в обществе? Скудный социальный капитал? Вы меньшинство? Член этнической группы? Соседи не зовут на барбекю? В переводе на понятный человеческий язык всё это означает, что у вас просто мало знакомых.

Перечисленные факторы риска сводятся к одной проблеме: закрытость и обособленность человека от других и отсутствие круга общения.

Мы эволюционировали как социальные существа, которым группа поддержки жизненно необходима. И пусть, по оценкам ученых, за последние 10 тыс. лет люди приобретали одни видовые черты и утрачивали другие почти в 100 раз быстрее, чем во времена первых гоминидов, всё же привычка селиться в небоскребах и дефицит традиционного пения у костра в эволюционном масштабе сильно нас не изменили.

Если учесть, что сегодня более 50% населения мира живет в городах (а, по прогнозам, в 2050 году этот показатель увеличится почти до 70%), речь идет не об эпизодических сложностях, возникающих у отдельных фриковатых пижонов, а о глобальной проблеме человечества.

Чего именно нам не хватает

В рамках устаревшей «механистической» модели общение рассматривалось как способ передачи информации. Вот один человек, отправитель месседжа, вот другой, получатель, вот сведения, которые первый кодирует и передает второму, а вот и обратная связь. Теперь же нас окружает какой-то сплошной информационный шум, а шуточки и прочие похлопывания по пиджаку кажутся совершенно лишними действиями с нулевой коммуникативной ценностью.

Открытия последних десятилетий показали, что мы общаемся иначе и не очень похожи на счетные машины. Нейробиологи узнали, например, о зеркальных нейронах, которые позволяют нам бессознательно и практически мгновенно читать эмоции друг друга, настраиваться на собеседника, улавливать его состояние, предвидеть и опять-таки неосознанно копировать действия этого человека, соглашаться с ним или сочувствовать ему еще до того, как он логически объяснил, что происходит.

Но как именно мы коммуницируем? Как заставить зеркальные нейроны работать в полную силу, чтобы получать все психологические выгоды от общения? Очевидно, что переписка в твиттере не задействует упомянутые структуры мозга — возможно, мы просто пока до этого не доэволюционировали. Но и заседание педагогического совета тоже не приносит сердцу радости.

Сравнивая образ жизни наших предков с теперешним и имея в кармане несколько научных козырей, можно с уверенностью заявить, что мы испытываем острый дефицит групповых танцев, совместных ритуалов и игрового взаимодействия.

Пляски с бубном

Именно в групповой пляске проявляются качества, делающие нас людьми в полном смысле слова: творческий акт, отлаженные, координированные движения, сотрудничество и взаимодействие.

Здесь же возникает тот самый «поток», о котором писал американский психолог Михай Чиксентмихайи, — состояние полного погружения в свою деятельность, когда теряется чувство времени.

Насколько глубоко в нашем сознании локализована способность танцевать, можно судить по недавним исследованиям японских приматологов. В экспериментах участвовали шимпанзе, которым давали слушать специально подобранные фортепианные мелодии. Казалось бы, где обезьяны — а где Шопен? И тем не менее при звуках музыки подопытные принимались раскачивать головой и телом взад-вперед, по-своему подпевать, хлопать в ладоши, постукивать в такт ступнями и пальцами — в общем, вести себя как типичные посетители джазового концерта. Ученые зачем-то отметили, что самцы двигались и дольше, и ритмичнее, чем их подружки. Но потом исследователи сделали более серьезный вывод: видимо, у нас есть биологические механизмы, заставляющие пускаться в пляс, причем существовали они еще 6 млн лет назад, у общего предка людей и шимпанзе. Так что стоит ли удивляться тому, что ученые обнаружили обратную корреляцию между количеством танцев в жизни человека и наличием в ней стресса, беспокойства и депрессии?

Другое интересное открытие сделали исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке. Они изучали влияние разных видов деятельности на пожилых людей в возрасте 75 лет и старше.

Оказалось, что полька-тройка и сиртаки — тот вид физической активности, который надежнее, чем любое другое занятие, убережет нас от деменции.

Если чтение поможет в этом процентов на 35, решение кроссвордов — на 47, а плавание, игра в гольф и езда на велосипеде вообще не повлияют на ход событий, то частые танцы снизят риск слабоумия аж на 76%. И хотя участники экспериментов двигались в такт, укрепляя свое ментальное здоровье, не в больших группах, а всего лишь в танцклассах, это тоже сработало.

Специалист по социальным танцам из Стэнфорда Ричард Пауэрс объясняет, почему они так воздействуют на когнитивную сферу. Оказывается, мы не просто держимся за руки с партнером, но и ежесекундно принимаем множество решений: что делать дальше, в какую сторону крутить носок, в какую — разворачивать плечо. Порой они бессознательны, однако требуют работы мозга и хорошей реакции — уловить и интерпретировать невербальные сигналы партнера и совершить необходимые ответные действия.

А может быть, мы так откликаемся на танец, потому что в глубине души (и мозга) страшно соскучились по тем временам, когда в прыжке с поворотом сообщали о своей радости по поводу дождя.

Ритуальные заслуги

Еще в розовощеком младенчестве люди умеют распознавать и имитировать ритуалы. Оказывается, уже с рождения мы готовы вовсю наполнять свою жизнь многозначительными обычаями. Взять хотя бы нынешние традиции: масленичные гулянья, похоронные обряды, привычка обрезать родившихся мальчиков — многим из наших ритуалов сотни и даже тысячи лет. Ни одна другая форма культурного поведения не выдерживает такого испытания временем и не распространяется так легко. Очевидно, нашему мозгу удобнее воспринимать настоящее, если мы осознаём, что сейчас не просто двигаем телом, воспроизводя некую последовательность действий, но заодно пользуемся невидимой поддержкой предков, добрых духов или получаем иную магическую силу, которая превосходит нашу собственную. Все религии и мировые верования вырастают из незатейливых ритуалов.

Сегодня мы отвергаем мифологическое сознание, предпочитая ему научные парадигмы, — и взамен получаем всплеск тревожных расстройств и эпидемии беспокойства. Поведенческий психолог Н. Хобсон в своих работах доказывает, что ритуалы — эффективный способ снизить тревожность, стресс, справиться с чувством грусти или страха. Мир вокруг насыщен событиями, большинство из которых мы — вот чёрт! — не можем контролировать. Но стоит провести обряд, придуманный, чтобы выиграть на фондовой бирже, — и ситуация меняется. Хоть что-то мы взяли в свои руки.

Экспериментально доказано, что ритуалы усиливают ощущение контроля над жизнью и тем самым помогают справиться с негативными эмоциями.

Когда людям предлагают совершить некий набор действий, но одной группе сообщают, что им нужно выполнить случайно подобранные упражнения, а другой — что это древний ритуал, то отношение к экзерсисам в корне меняется. Во втором случае подопытные работают на свое психическое благополучие. А вот те, кто делают что-то вроде банальной зарядки, валяют дурака (и чуть-чуть прокачивают трицепс). Хотя, возможно, сейчас у нас как раз поход в спортзал стал мистическим ритуалом, который, если усердно молиться штанге, принесет свои плоды и сделает нас красивыми и успешными.

Забавный парадокс: научные исследования подтверждают, что бессмысленные волшебные пассы работают. Это особенно заметно на примере спортсменов. Стоит надеть те самые «счастливые» кроссовки, произнести какое-нибудь заклинание вроде «крибле-крабле-бумс» — и у баскетболиста улучшается внимание, эмоциональный настрой и да — он действительно попадает в корзину чаще.

Психолог Хобсон добавляет, что, кроме бытовых ритуалов, рутинных действий по сценарию вроде плевка через левое плечо на черную кошку или побега от человека с пустым ведром, есть и другой, возможно более ценный, вид обрядов. Речь идет о церемониальных, глубоко значимых актах, которые включены в систему наших культурно-исторических ценностей и способствуют формированию общности. Впрочем, искусственные попытки создания подобных обрядов проваливаются. «Бессмертный полк» на 9 Мая скорее не объединяет, а служит поводом для выяснения отношений и скандалов в сети.

Play-ся песня

Игра делает человека счастливее. Именно сейчас, когда мы в большей степени, чем когда-либо, стали детьми, возрастные границы сдвинулись, а слово «кидалт» как-то даже уже и устарело (ну какой же он кидалт, если это почти ребенок, юноша, ему всего 35!), — оказалось, что нам не хватает главного атрибута детства.

Феномен игры трудно изучать, потому что не существует его четкого определения. Само понятие настолько сложно и многогранно, что кочует из философских категорий в культурные, а оттуда — в психологию и IT-cферу. Но если рассматривать игру в контексте потребностей современного горожанина, нужно отказаться от ложного противопоставления ее работе. Хотя даже в языке это занятие представляется чем-то несерьезным, забавой, шалостью: свернул бирюльки — сел за ответственное дело.

Такой подход критиковал еще голландский культуролог Йохан Хёйзинга в своем бессмертном труде Homo Ludens. Широкими мазками он нарисовал картину мира, в которой игра рассматривается как первичный импульс нашей цивилизации, а вся культура, общественные отношения, религия — ее производные. Также философ объяснил, что этот вид деятельности не противоположен работе хотя бы потому, что он дьявольски серьезен. Достаточно посмотреть на футбольных фанатов в день финала, чтобы убедиться в его правоте.

Еще один аргумент приводит американский психиатр Стюарт Браун, один из авторов книги «Игра. Как она влияет на наше воображение, мозг и здоровье», где этому виду деятельности противопоставляется не работа, а депрессия.

Изучая поведение людей, Браун пришел к выводу, что те, кто не включили в свою жизнь ни футбол, ни флирт, ни, на худой конец, БДСМ, страдают от различных (причем не всегда легких) форм депрессии.

Их лица безрадостны, и даже после того, как они вернулись с работы, уровень кортизола, гормона стресса, в крови у таких горемык не снижается. Что неудивительно: большинство из них — трудоголики. Браун подчеркивает, что мы по своей природе игривые существа, которые не прочь лишний раз устроить карнавал, вакханалию, шуточную борьбу на кулаках или забег в мешках.

На полотне Сурикова «Взятие снежного городка» изображена популярная народная забава — прыжок через крепость из снега на коне. На картинах Брейгеля многочисленные формы игрового общения, разнообразных дурачеств порой шокируют современного зрителя — сегодня даже дети не предаются таким занятиям.

И напрасно, считает профессор психологии Питер Грей. Он выявил устойчивую обратную корреляцию между ростом депрессии и тревожных расстройств у детей и подростков с количеством времени, которое те проводят в свободной неструктурированной игре. Эта забава не похожа на шахматы, а ближе к тому, что мы видели у Сурикова и Брейгеля: беготня на улице с палками, строительство домиков и прочие визгливые салочки.

Начиная с середины прошлого века в западном мире дети играют всё меньше, зато всё больше томятся на уроках, в математических кружках и образовательных студиях. Неудивительно, что, вырастая, они превращаются в нас, людей с кортизолом, которые много знают, но не видят смысла в таких глупостях, как круговые народные танцы, ритуальные шествия и ролевые игры.

А впрочем

Мы смогли изобрести аналоги. Танцы переместились в клубы, где групповые раскачивания и потряхивания торсом до сих пор в ходу. На смену традиционным ритуалам пришли просмотр социальных сетей с приветами-лайками и тайм-менеджмент. Мало что можно сегодня сделать, не составив предварительно расписание из двадцати пунктов. На удачу. А игры переместились в виртуальный мир. Здесь мы по-прежнему надеваем рогатые шлемы и крушим и снежные крепости, и настоящие. Ну или почти настоящие…