чарка вина что это

Значение слова «чарка»

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

ЧА’РКА, и, ж. (устар., нар.-поэт.). Кубок, стопка, небольшой сосуд для питья вина. И чарка пенного вина из рук в другие переходит. Пушкин. Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой. Тургенев. || Вино, жидкость, вмещающаяся в такой сосуд. Жена рукою собственной по чарке им нальет. Некрасов.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

ча́рка

1. характерный для русского быта небольшой сосуд для питья крепких алкогольных напитков, иногда имеющий поддон или шаровидную ножку ◆ Последняя заздравная чарка вина на прощанье. Мельников-Печерский, «В лесах. Книга вторая», 1871—1874 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Так и после бури в кабинете Василия Назарыча Шелехов пробрался на половину «самой», где его уже ждала чарка анисовки и кипевший на столе самовар. Мамин-Сибиряк, «Приваловские миллионы», 1883 г. ◆ Через несколько минут она разыскала подпрапорщика в толпе и подошла к нему с подносом, на котором стояла серебряная чарка с виноградной водкой и блюдечко со сладкими печеньями. Куприн, «Свадьба», 1908 г.

2. объём жидкости, вмещающийся в такой сосуд ◆ Нет, братцы, нет: полусолдат // Тот, у кого есть печь с лежанкой, // Жена, полдюжины ребят, // Да щи, да чарка с запеканкой! Д. В. Давыдов, «Полусолдат», 1826 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Православный народ ею [песней] тешился, // А боярин Матвей Ромодановский // Нам чарку поднес меду пенного. Лермонтов, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», 1837 г. ◆ Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой, но и то недолго: встанет, бывало, и пойдет. Тургенев, «Ермолай и мельничиха», 1847 г.

«Флотская чарка»: Как в Российском императорском флоте появилась традиция водочного пайка, и почему она не прижилась

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Когда в конце XVII – начале XVIII вв. Петр I практически с нуля создавал российский флот, во всех вопросах и нюансах он ориентировался на передовые страны Европы. Именно оттуда была перенята традиция выдавать матросам и солдатам спиртные напитки.

В Воинском Уставе 1716 года была оговорена норма питания всех военнослужащих. Нижним чинам флота в неделю полагалось 4 чарки «хлебного вина», а также около 3 литров пива ежедневно. Одновременно со спиртным вводилось и строгое наказание за злоупотребление им.

Получая небольшие порции водки и слабоалкогольного пива, матросы чувствовали себя бодрее и меньше болели. Так им было проще переживать тяжелые условия труда на палубе парусного корабля и плавания по штормовой Балтике. Алкоголь пришелся морякам по вкусу, а у офицеров появился новый способ стимулировать подчиненных. За небольшие провинности матроса лишали водки, а за какие-то заслуги давали дополнительную чарку. После тяжелых учений, чтобы похвалить всю команду, а также в плаваниях зимой капитан мог назначить всем внеочередное «угощение».

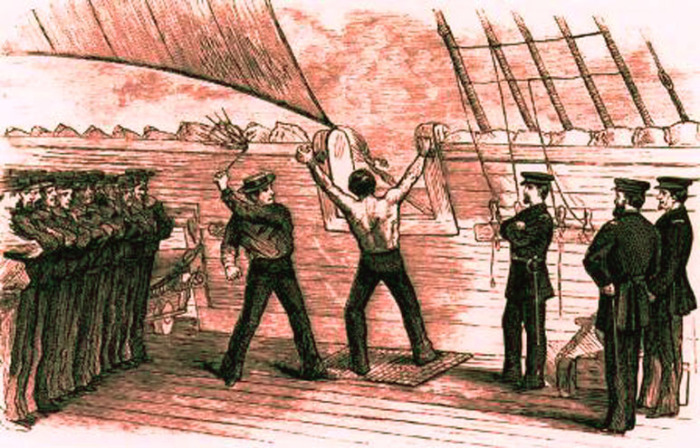

Естественно, не обошлось на флоте без пьянства. Согласно петровскому Уставу, виновного офицера лишали месячного жалования, а матросов пороли линьками. Напившегося караульного отправляли на галеры, а за пьянство во время боя и вовсе полагалась смертная казнь.

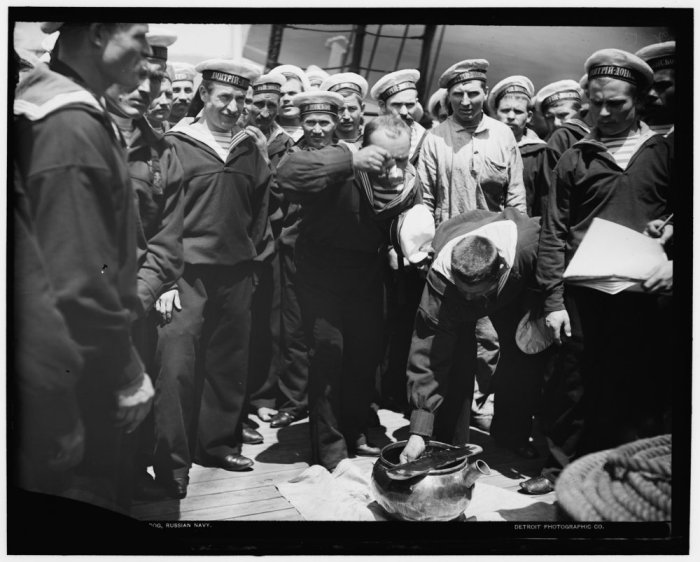

Процесс принятия спиртного на боевом корабле фактически превратился в церемонию. По команде с мостика начальник караула в сопровождении вахтенного, баталера (кладовщика) и юнга спускались в трюм, открывали «винный погреб» и набирали ендову водки. Посудина поднималась на палубу и ставилась на специальный табурет. Боцманы давали сигнал на обед, который начинался у ендовы. Вокруг нее стояли унтер-офицеры, следящие за порядком, а баталер отмечал в своем списке матросов, очередь которых подходила.

Начиная со старших по званию, матросы подходили к ендове по очереди, снимали головной убор, брали чарку, зачерпывали водку и медленно ее выпивали. Передав чарку следующему, матросы торопились на обед.

Российский писатель-маринист А.С. Новиков-Прибой, служивший баталером во время русско-японской войны, так описывает процесс:

Немало было и матросов, которые отказывались от водки. Стоимость каждой невыпитой чарки суммировалась, и после окончания 7-летней срочной службы матрос получал на руки приличную сумму денег.

Тем не менее, к концу XIX века эпоха паруса осталась в прошлом, и деревянные боевые корабли преобразились в огромные стальные механизмы. Гладкоствольные пушки были заменены на современную дальнобойную артиллерию. Изменения на флоте затронула даже вековую традицию по выдаче чарки водки перед обедом.

Флотские офицеры и врачи считали, что служба стала намного проще, поэтому необходимость в водочном пайке отпала. Вопрос оставить флотские чарки или их убрать вовсе решался «на самом верху». Наконец, в 1909 году вышел приказ Генерального штаба о запрете спиртных напитков в армии и флоте. Вместо них предлагалось организовывать общества трезвенников и «обратить внимание на развитие спорта, устройство состязаний в виде гимнастических, стрелковых, конных, парусных и других праздников». Естественно, эта мера вызвала недовольство моряков и серьезно сказалась на авторитете царя среди простых матросов.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Чарка :: Общие сведения

Чарка (гомзуля, корец, косушка, кумка, царва, чабарка, чапаруха, чирок) – металлическая, деревянная, керамическая посуда для питья хмельных напитков, представляющая собой небольшой сосуд круглой формы, имеющий ножку и плоское дно, иногда могла быть ручка (называвшаяся в древности «стеблем», «пелюстком», «приемцем» или «палкой») и крышка. Термин «чарка» известен со времен Древней Руси. В XVI-XIX вв. чарки были распространены повсеместно. Чаркой называли также стопу, кубок, стакан, рюмку.

Маленькие чарки в русском быту появились, вероятно, в конце XVI – начале XVII вв., когда на пирах стали употреблять, наряду со старинными медами и заморскими винами, водку, а в боярских домах и коньяк. Крепкие напитки нельзя было подавать в больших чарах или ковшах, т.к. выпить их до дна за один «присест», т.е. не ставя на стол, как требовал русский обычай, было невозможно, поскольку «пить до дна – не видать добра».

Деревянные точёные или долблёные чарки в зависимости от материала, из которого их изготавливали, подразделялись на щётчатые (сделанные из «щётки» – нароста в виде капа), подрепчатые (выполненные из промежуточной древесины между капом и прямизной – стволом дерева), репчатые (каповые). Чарки обычно расписывались или украшались резьбой.

Чарки употреблялись как индивидуальная посуда для питья браги, пива, хмельного меда, а позднее – вина и водки в праздничные дни, так как пить разрешалось только по праздникам и подобного рода напитки были праздничным угощением для гостей. Пить было принято за здоровье других людей, а не за себя («Пьют да поют для людей, а едят да спят на себя»). Поднося гостю чарку вина, хозяин ждал от него ответной чарки.

Чарку чаще всего использовали в свадебном обряде. Упоминалась чарка в причитаниях невесты, обращённых к отцу, во время рукобитья: «Ты, родимый батюшко, Не ходи к дубову столу, Не примай золотой чары, Ты не пей зелена вина, Не пропей меня, молоду. »

Чарку с вином предлагал новобрачным священник после венчания. По очереди они отпивали из этой чарки по три глотка. Допив вино, муж бросал чарку под ноги и топтал её одновременно с женой, приговаривая: «Пусть так под ногами нашими будут потоптаны те, которые станут посевать между нами раздор и нелюбовь». Считалось, что кто из супругов первым наступит на чарку, тот и будет главенствовать в семье. Первую чарку с водкой хозяин подносил на свадебном пиру колдуну, которого приглашали на свадьбу в качестве почётного гостя, чтобы избавить молодых от порчи. Вторую чарку колдун просил сам и лишь после этого начинал защищать новобрачных от недобрых сил. Про чарку говорили: «Хорош бы парень, да его чарка бьёт»; «На винну чарку всяк идёт»; «Чарка велика, вино хорошо»; «Первая чарка – колом, а другая – соколом, а третья – соловьём, а там – как жижи (жидкая часть похлёбки) мечи»; «Чарка вина прибавит ума»; «Смертный час – неминучий путь: чарочку винца обойти нельзя»; «Кому (старшему) первая чарка, тому и первая палка»; «Пьяному бесчестье – до чарки вина»; «Чарка на чарку – не палка на палку»; «Перстнями переменяться, золотой чарой переливаться»; «Муж за чарку, жена за черпалку»; «Не было ни чарки, да вдруг ендовой».

История чарки

Почему чарку назвали чаркой? Этимология слова «чарка».

Как выглядят чарки? Фото чарки.

Как нарисовать чарку пошагово? Какие разновидности чарки бывают? Описание конструкции старинной чарки (не из википедии).

Старинные русские меры объёма

Ведро

До середины XVII в. в ведре содержалось 12 кружек, во второй половине XVIIв. так называемое казённое ведро содержало 10 кружек, а в кружке 10 чарок, так что в ведро входило 100 чарок. Затем, по указу 1652 года чарки сделали втрое больше по сравнению с прежними («чарки в три чарки»). В торговое ведро вмещалось 8 кружек. Значение ведра было переменным, а значение кружки неизменным, в 3 фунта воды (1228,5 грамма). Объем ведра был равен 134,297 кубических вершков.

Бочка

Бочка, как мера жидкостей применялась в основном в процессе торговли с иностранцами, которым запрещалось вести розничную торговлю вином на малые меры. Равнялась 40 ведрам (492 л)

Чаще всего в крестьянском быту использовались небольшие бочки и бочонки от 5-и до 120-и литров. Большие бочки вмещали до сорока вёдер (сороковки)

Бочки использовали так же и для стирки (отбивки) белья.

Бытовые меры объема жидкостей были весьма разнообразны и широко использовались даже в конце XVII в.: смоленская бочка, боча-селёдовка (8 пудов сельдей; в полтора раза меньше смоленской).

Мерная бочка «. из краю в край полтора аршина, а поперек-аршин, а мерить вверх, как ведетца, поларшина».

В житейском обиходе и в торговле употребляли разнообразные хозяйственные сосуды: котлы, жбаны, корчаги, братины, ендовы. Значение таких бытовых мер в разных местах было различно: например, емкость котлов колебалась от полуведра до 20 ведер. В XVII в. была введена система кубических единиц на основе 7-футовой сажени, а также введён термин кубический (или «кубичный»). Кубическая сажень содержала 27 кубических аршин или 343 кубических фута; кубический аршин 4096 кубических вершков или 21952 кубических дюймов.

Винные меры

Устав о вине 1781 года устанавливал в каждом питейном заведении иметь [засвидетельствованные в Казённой палате мерыk.

Ведро русская дометрическая мера объема жидкостей, равная 12 литров

Четверть = 3 литра (раньше это была узкогорлая стеклянная бутылка)

Мера «бутылка» появилась в России при Петре I.

Русская бутылка = 1/20 ведра = 1/2 штофа = 5 чарок = 0,6 литра (поллитровка появилась позже в двадцатые годы XX века)

Поскольку в ведре вмещалось 20 бутылок (2 0 * 0,6 = 12 л), а в торговле счет шел на ведра, то ящик до сих пор вмещает 20 бутылок.

В России производить стекло заводским способом начали с 1635 года. К этому же времени относится и выпуск стеклянных сосудов. Первую отечественную бутылку выпустили на заводе, который был построен на территории современной подмосковной станции Истра, и продукция была, вначале, предназначена исключительно для аптекарей.

За границей, стандартная бутылка вмещает одну шестую галлона в разных странах это составляет от 0,63 до 0,76 литра

Плоская бутылка называется флягою.

Штоф (от нем. Stof) = 1/10 ведра = 10 чаркам = 1,23 л. Появился при Петре I. Служил мерой объема всех алкогольных напитков. По форме штоф был похож на четверть.

Современный граненый стакан раньше назывался «досканом» («строганые доски»), состоящим из обвязанных верёвкой ладов-дощечек, вокруг деревянного донца.

Бочарная посуда (то есть, для жидких и сыпучих), отличалась разнообразием названий в зависимости от места производства (баклажка, баклуша, бочаты), от размера и объема бадия, пудовка, сороковка), своего основного назначения (смоляная, солевая, винная, дегтярная) и используемой для их изготовления древесины (дуб, сосна, липа, осина). Готовая бочарная продукция подразделялась на ведра, кадки, чаны, бочонки и бочки.

Ендова

Деревянная или металлическая утварь (часто, украшенная орнаментом), используемая для подачи к столу напитков. Представляла собой невысокую чашу с носиком. Металлическая ендова изготавливалась из меди или латуни. Деревянные ендовы изготавливали из осины, липы или берёзы.

Кожаный мешок (бурдюк) до 60 л

Как правило, в центральной и западной частях России мерные емкости для хранения молока были пропорциональны суточным потребностям семьи и представляли собой разнообразные глиняные горшки, корчаги, подойники, крынки, кувшины, горланы, дойницы, берестяные бурачки с крышками, туеса, вместимость которых составляла примерно 1/4 1/2 ведра (около 35 л). Емкости же махоток, ставцов, туесков, в которых держали кисломолочную продукцию сметану, простоквашу и сливки, примерно соответствовали 1/8 ведра.

Квас готовили на всю семью в чанах, кадках, бочках и кадушках (лагушках, ижемках и т.д.) вместимостью до 20 ведер, а на свадьбу на 40 и более пудов. В питейных заведениях России квас обычно подавали в квасниках, графинах и кувшинчиках, вместимость которых колебалась в разных местностях от 1/8-1/16 до примерно 1/3-1/4 ведра. Торговой мерой кваса в центральных областях России служили большой глиняный (питейный) cтaкан и кувшин.

При Иване Грозным, в России впервые появились заорлённые (клеймлённые знаком орла), то есть стандартизованные питейные меры: ведро, осьмуха, полуосьмуха, стопа и кружка.

При том, что оставались в ходу ендовы, ковши, ставцы, стопки, а для мелкой продажи крюки (чарки с длинным крючком на конце вместо ручки, висевшие по краям ендовы).

В старорусских мерах и в посуде, используемой для питья, заложен принцип соотношения объемов 1:2:4:8:16.

Старинные меры объема:

В торговой практике и в быту, по данным Л.Ф.Магницкого, долго ещё употреблялись следующие меры сыпучих тел («хлебные меры»):

Меры жидкостей («винные меры»):

бочка (40 ведер)

котёл (от полведра до 20 вёдер)

ведро

полведра

четверть ведра

осмуха (1/8)

крушка (1/16 ведра)

Меры объема жидких и сыпучих тел:

1 четверть = 2,099 гектолитра = 209,9 л

1 четверик («мера») = 2,624 декалитра = 26,24 л

1 гарнец = 3,280 литра

Чарка – что означает? Определение, значение, примеры употребления

Ищешь, что значит слово чарка? Пытаешься разобраться, что такое чарка? Вот ответ на твой вопрос:

Значение слова «чарка» в словарях русского языка

Чарка это:

Ча́рка, Чара — сосуд для питья крепких напитков, маленькая чара (чарочка), иногда имеющая поддон или шаровидную ножку.

Многообразные формы чар и чарок, украшавшиеся чернью, эмалями или чеканкой, были характерны для русского быта XVII—XVIII веков.

Чарка

1.Старинный сосуд для питья вина; чара.

2.Количество жидкости, вмещающееся в такой сосуд. II ж. разг.

2.Количество жидкости, вмещающееся в такой сосуд.

Чарка

ж.

1) Кубок, стопка, небольшой сосуд для питья вина.

2) Количество жидкости, вмещающееся в такой сосуд.

Чарка

небольшой сосуд для питья вина Серебряная ч.

Чарка

русская мера объема жидкости. Одна чарка = 1/10 штофа = 2 шкаликам = 0,123 л. Сосуд для питья.

Чарка

чарка ж.

1) Кубок, стопка, небольшой сосуд для питья вина.

2) Количество жидкости, вмещающееся в такой сосуд.

Чарка

чарки, ж. (устар., нар.-поэт.). Кубок, стопка, небольшой сосуд для питья вина. И чарка пенного вина из рук в другие переходит. Пушкин. Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой. Тургенев. || Вино, жидкость, вмещающаяся в такой сосуд. Жена рукою собственной по чарке им нальет. Некрасов.

Чарка

Чарка

Чарка

характерный для русского быта небольшой сосуд для питья крепких алкогольных напитков, иногда имеющий поддон или шаровидную ножку объём жидкости, вмещающийся в такой сосуд русская мера объема жидкости