Высокопоточная вентиляция легких что это такое

Методика высоко-поточной оксигенотерапии

Принцип действия основан на том, что аппарат создает воздушный поток с помощью встроенного компрессора, который увлажняется до 100% относительной влажности и в комбинации с кислородом подается в дыхательные пути пациента при температуре 37 %С. В результате, при использовании прибора уменьшается активность воспаления в дыхательных путях, улучшается мукоцилиарный клиренс, улучшается экспекторация мокроты, уменьшается интенсивность кашля, регрессируют явления дыхательной недостаточности. Повышается уровень вентиляции в слабо вентилируемых участках легких и поддерживается слабо-положительное давление в дыхательных путях.

Более стабильный поток кислорода, эффект вымывания углекислого газа, генерация положительного давления в дыхательных путях и эффективная гидратация введенного газа являются основными механизмами, обеспечивающими больший комфорт и переносимость данной методикик пациентом, а также более эффективные оксигенация и улучшение дыхания с меньшим количеством одышки. Все эти факторы значительно улучшают усвоение кислорода организмом.

Пациент может использовать аппарат с помощью носового интерфейса Optiflow™, сохраняя способность разговаривать, принимать пищу, дышать ртом и др. непосредственно во время терапии.

В ряде случаев, применение данной методики позволяет избежать перевода пациента на ИВЛ. Аппарат так же может использоваться для перевода пациентов со сложных режимов вентиляции на обычную кислородную терапию, в т. ч. с наложенной трахеостомой.

Данная методика позволяет оптимизировать лечебный процесс пациентов с дыхательной недостаточностью и соответствовать современным научным тенденциям в плане повышения безопасности лечебного процесса.

Высокопоточная оксигенотерапия при лечении острой дыхательной недостаточности различного генеза

По разным оценкам, в США регистрируется до 137 случаев тяжелой ОДН на 100 тысяч человек, из которых 31-дневная летальность составляет 31,4 %. В странах Европы распространенность тяжелой ОДН составляет от 77,6 до 88,6 случая на 100 тысяч человек в год, для острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) эти цифры колеблются в пределах 12-28 случаев на 100 тысяч человек в год.

В России, по разным данным, в год в среднем регистрируются 15 тысяч случаев ОРДС, с более частым развитием тяжелой ОДН в отделениях реанимации (ОР), в зависимости от характера заболеваний, повреждений и травм, в среднем от 18 до 56% от всех больных в ОР.

У подавляющего числа живых организмов все процессы метаболизма протекают с участием кислорода. Как отмечал великий химик Я. Берцелиус, «Кислород — это вещество, вокруг которого вращается вся земная химия». Гипоксемия и гипоксия, развивающиеся при дыхательной недостаточности (ДН), вне зависимости от их этиологии, ведут к развитию каскада тяжелых субклеточных, клеточных, органных и системных, часто необратимых, функциональных нарушений.

Поэтому принципиальным является профилактика развития, своевременная диагностика и адекватное лечение ДН у самого разного контингента больных, пострадавших и раненых.

Основным методом лечения ОДН и временного протезирования функции внешнего дыхания является респираторная терапия (РТ), начиная от оксигенотерапии и неинвазивных методов искусственной вентиляции легких (НИВЛ) и заканчивая инвазивными и агрессивными методами полностью управляемой искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Оксигенотерапия — это метод лечения с применением кислорода. Оксигенотерапия является компонентом респираторной терапии (РТ), которая включает в себя комплекс мероприятий, направленных на восстановление вентиляционной и газообменной функций легких. Основными показаниями для ингаляционной оксигенотерапии являются легкие формы паренхиматозной, циркуляторной, гемической и цитотоксической гипоксии.

Среди большого разнообразия способов реализации оксигенотерапии в повседневной клинической практике наиболее часто используется инсуфляция увлажненного кислорода через носовые канюли, назальные или лицевые маски (с клапаном Вентури или без него).

Однако оксигенотерапия, проводимая традиционными методами, не всегда может быть достаточной для больного с ОДН, когда вследствие нарушения вентиляционно-перфузионных отношений в легких простое увеличение фракции кислорода во вдыхаемом газе не приводит к улучшению артериальной оксигенации. Кроме того, эта методика имеет ряд ограничений:

Согласно современным представлениям, при лечении тяжелой ОДН целесообразно использовать не только РТ, но и комплекс нереспираторных и фармакологических методов как с целью воздействия на разные механизмы патогенеза ОДН, так и для снижения агрессивности ИВЛ и профилактики развития вентилятор-ассоциированного повреждения легких (VALI).

Действительно, используемая при тяжелой ОДН инвазивная ИВЛ с агрессивными параметрами, с одной стороны, позволяет корректировать тяжелые нарушения газообмена, с другой, имеет ряд немедленных и отстроченных отрицательных эффектов на органы и системы: гиперинфляция, баротравма, волюмотравма, ателектотравма, биотравма, региональные нарушения вентиляции / перфузии, респиратор-ассоциированные трахеобронхит и пневомния, внелегочные гнойно-септические осложнения, нарушения кардиогемодинамики и т. д.

Поэтому в последние годы получила развитие концепция безопасной или щадящей ИВЛ. Одним из принципов этой концепции является сохранение и поддержание спонтанного дыхания больного даже в условиях инвазивной ИВЛ, что обеспечивает:

Наиболее полно эти эффекты могут быть реализованы при использовании НИВЛ, которая имеет ряд преимуществ:

НИВЛ позволяет эффективно корректировать различные нарушения газообмена в легких, снижает потребность в интубации, дает возможность более ранней экстубации. Существуют много методов НИВЛ и способов соединения респиратора с ДП больного.

Однако при больших безопасности и комфорте для больного НИВЛ более сложна и трудоемка для врача, так как необходимо непрерывно «адаптировать» различные параметры НИВЛ под постоянные изменения респираторного паттерна больного. Кроме неоспоримых преимуществ, НИВЛ имеет и ряд недостатков:

Высокопоточная оксигенотерапия (ВПО) является разновидностью НИВЛ, имеет несомненные преимущества перед традиционной оксигенотерапией, более комфортна, лишена многих недостатков НИВЛ и, как показывают результаты исследований, может быть эффективной альтернативой НИВЛ при ОДН различного генеза.

Оборудование

Высокопоточная оксигенотерапия реализуется посредством генератора высокоскоростного потока газа (до 60 л в минуту и более), системы для эффективного увлажнения и согревания газовой смеси с возможностью пошаговой регуляции скорости потока и температуры, точной установки фракции кислорода, а также специального контура из полупроницаемого материала, не допускающего образования конденсата, и оригинальной носовой или трахеостомической канюли.

На сегодняшний день оборудование для высокопоточной оксигенотерапии представлено двумя компаниями: Fisher and Paykel (Airvo-2, Optiflow, Новая Зеландия) и Vapotherm (High Velocity Nasal Insufflation, США).

Механизмы клинической эффективности высокопоточной оксигенотерапии

В основе клинической эффективности ВПО лежит возможность создания высокой скорости потока газа (до 60 л/мин.), что обеспечивает:

Действительно, было показано, что высокая скорость потока газа при ВПО снижает сопротивление в носоглотке, ВДП и, таким образом, уменьшает работу дыхания больного. Положительное давление в ВДП (2-5-7 см вод. ст.), создаваемое высокоскоростным потоком газа (CPAP- like effect), было измерено R. Parke и соавт. Эти авторы доказали зависимость величины генерируемого положительного давления от скорости потока — его существенный рост в среднем с 35 л/мин.

В исследованиях на здоровых добровольцах N. Groves и соавт. выявили зависимость величины положительного давления, генерируемого в ВДП при ВПО, от дыхания больного с закрытым или открытым ртом и значимую роль утечки газа вследствие несоответствия размера носовых канюль и носовой полости больных, а также ввиду индивидуальных особенностей анатомии верхних дыхательных путей.

Адекватное увлажнение и согревание газа при любом способе РТ является принципиальным вопросом защиты легких и безопасности ИВЛ. Стандартные тепловлагообменные одноразовые фильтры не в состоянии выполнить эти задачи как при инвазивной ИВЛ, так и при НИВЛ. Следует помнить, что при дыхании согревание и увлажнение воздуха в ВДП являются энергозависимым процессом (до 156 кал/мин), и расход энергии прогрессивно возрастает при ОДН.

Поэтому эффективное увлажнение и согревание газовой смеси в условиях РТ обеспечивает:

Важным условием функционирования ВПО является использование оригинального полупроницаемого материала дыхательного контура, что предотвращает образование в нем конденсата и снижает риск развития нозокомиальной инфекции.

Вышеперечисленные особенности ВПО позволяют предположить возможность более физиологического протезирования функции внешнего дыхания посредством этого метода.

Таким образом, принципиальным механизмом, определяющим клиническую эффективность ВПО, является создание потока газа, существенно превышающего инспираторный поток больного и генерирование положительного давления в ВДП. При этом следует отметить, что эффективность ВПО обусловлена совокупностью всех перечисленных факторов.

С другой стороны, в разных клинических ситуациях, в зависимости от доминирования того или иного механизма патогенеза ОДН, сложно определить, что в большей степени определяет эффективность этого метода. Поэтому необходимы дальнейшие исследования для определения оптимального алгоритма применения ВПО при ОДН различного генеза.

Клиническая эффективность высокопоточной оксигенотерапии при развитии ДН различного генеза

Традиционно до широкого внедрения в клиническую практику неинвазивной масочной вентиляции при развитии ОДН основным вопросом были своевременная интубация трахеи и начало ИВЛ. При паренхиматозной ОДН в основе нарушения оксигенирующей функции легких лежат регионарные нарушения вентиляции / перфузии в легких, поэтому в данной ситуации увеличение фракции кислорода во вдыхаемом газе при традиционной низкопоточной оксигенотерапии неэффективно.

Кроме того, при традиционной низкопоточной оксигенотерапии скорость потока кислорода составляет 10-15 л/мин. (с невысоким объемом потока газа). Тогда как скорость пикового потока газа во время обычного вдоха взрослого человека в среднем составляет 20-40 л/мин. и значимо возрастает при развитии ОДН. В результате этой разницы во время дыхания больного к подаваемому таким образом потоку кислорода примешивается комнатный воздух и реальная фракция кислорода в потоке газа снижается.

Кроме того, при оксигенотерапии невозможно адекватное увлажнение и согревание кислородно-воздушной смеси. Все это обусловливает низкую эффективность традиционной низкопоточной оксигенотерапии и ставит вопрос о целесообразности ее применения при манифестации ОДН. Широкое внедрение в клиническую практику неинвазивных методов респираторной поддержки позволяет эффективно протезировать функцию внешнего дыхания при ДН различного генеза и во многих ситуациях избежать интубацию трахеи.

Несмотря на относительную новизну метода, ВПО показала свою эффективность при использовании у разного контингента больных при манифестации ДН различного генеза. Ряд исследований показали высокую клиническую эффективность ВПО при манифестации ОДН и возможность использования этого метода как альтернативы не только традиционной оксигенотерапии, но и неинвазивной масочной ИВЛ.

Roca с соавт. одними из первых показали клиническую эффективность ВПО при лечении больных с ОДН. При сравнении клинической эффективности этого метода с традиционной оксигенотерапией у больных с ОДН (SatО2

Принципы респираторной поддержки, специфичные для взрослых пациентов с COVID-19

Консенсусное заявление Австралийского общества защиты дыхательных путей

Вспышка коронавирусной инфекции в городе Ухань (Китай) в 2019 году привела к пандемии под кодовым названием — «COVID-19». Более 80 % подтвержденных случаев заболевания протекали в легкой форме, однако в 17 % случаев инфекция сопровождалась развитием тяжелого поражения легких — ОРДС (острого респираторного дистресс-синдрома взрослых): 4 % больных нуждались в проведении ИВЛ, у 4 % развивался сепсис. У пациентов с COVID-19, с осложнениями в виде развившегося ОРДС, как и в других группах пациентов с ОРДС, первично рассматривается вариант со срочной интубацией трахеи и переводом на ИВЛ с целью поддержания газообмена в легких и предоставления времени для восстановления функций легких и улучшения исхода лечения.

По последним данным, полученным в городе Ухань и Северной Италии, по крайней мере 10 % больных с подтвержденной COVID-19 инфекцией требуют перевода в отделения интенсивной терапии с целью наблюдения и лечения, части этих больных показана быстрая последовательная интубация с последующей ИВЛ для коррекции остро развившейся гипоксии на фоне ОРДС.

По мере роста заболеваемости в популяции повышается количество больных со слабо выраженными или вообще отсутствующими симптомами. Являясь переносчиками COVID-19, такие больные экстренно могут попасть на операционный стол, что имеет важное значение для экстренной хирургии.

Риски для медицинских работников

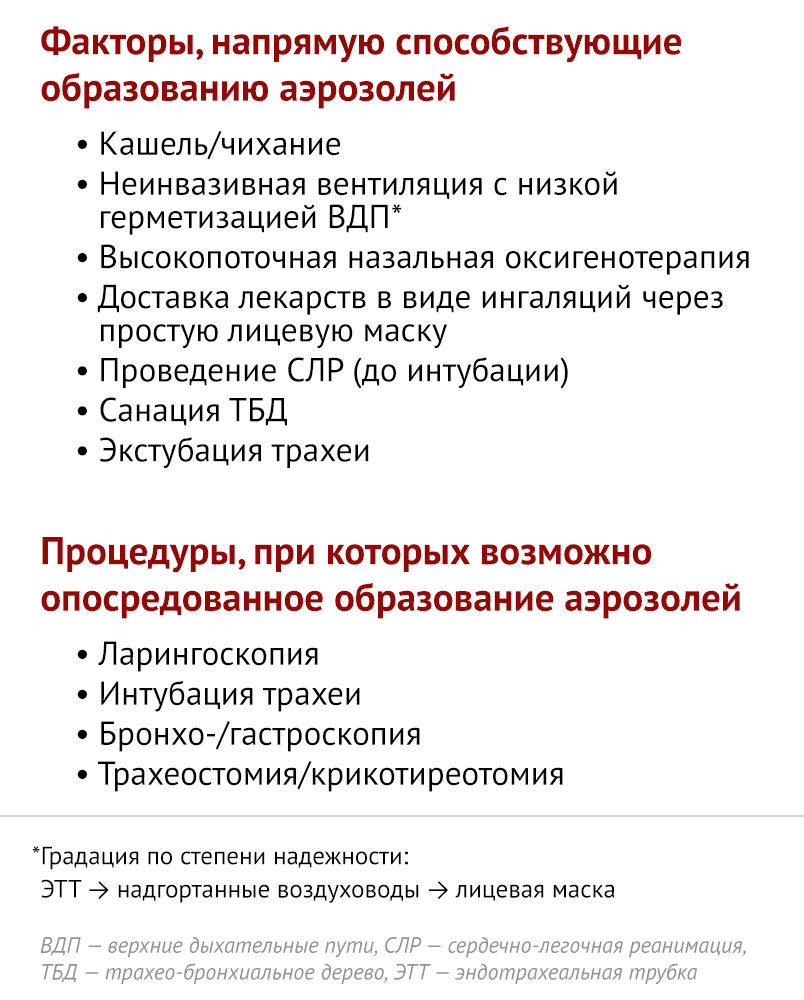

Основной механизм передачи COVID-19 — воздушно-капельный. Передача вируса может происходить как напрямую при близком контакте, так и опосредованно через аэрозоль (вирус может оставаться активным в течение многих часов и дней). Так, кашель и некоторые процедуры, основанные на воздушно-дыхательном потоке (ВДП), (см. табл. 1) могут приводить к образованию устойчивых мелкодисперсных аэрозолей, содержащих в себе частички вируса, которые могут переноситься по воздуху на большие расстояния, тем самым увеличивая риск передачи COVID-19.

Процесс ухода за тяжелыми пациентами с COVID-19 и выполнение процедур, сопровождающихся образованием аэрозолей с частицами вируса, представляет повышенный риск инфицирования медицинских работников.

Таблица 1 | Факторы риска аэрозолизации при оказании респираторной поддержки

Во время вспышки атипичной пневмонии в Канаде в 2002 году половина всех случаев заражения пришлась на медицинских работников. Болезнь и последующие карантинные мероприятия лишают систему здравоохранения самого главного ресурса — медработника в период высокого спроса. В настоящее время коронавирус COVID-19 классифицируется как инфекционное заболевание высокой степени тяжести (HCID), что подчеркивает значительный риск как для работников здравоохранения, так и для системы здравоохранения в целом.

Неинвазивная вентиляция легких с постоянным положительным давлением через лицевую маску или через надгортанные воздуховоды ввиду неполной герметичности неизбежно приводит к возникновению высокоскоростного воздушного потока, сопровождающегося образованием аэрозолей, в отличие, например, от ИВЛ через эндотрахеальную трубку (ЭТТ) при раздутой манжетке.

В противоположность вышеописанному опосредованное образование аэрозолей может происходить при процедурах, не связанных с потоком газа. Ларингоскопия, интубация трахеи или бронхоскопия напрямую не влияют на образование аэрозолей (табл. 1). Однако, при проведении ларингоскопии, например, с целью интубации трахеи в сознании или бронхоскопии с целью санации трахео-бронхиального дерева (ТБД) может возникнуть кашель, который, в свою очередь, будет сопровождаться образованием аэрозоля. При проведении «спасительного вмешательства» в экстренных случаях — крикотиреотомии или трахеостомии — также могут образовываться аэрозоли ввиду того, что данные процедуры могут проходить одновременно с респираторной поддержкой высокоскоростными потоками. Подводя некий итог, правильная подготовка больного к инвазивным вмешательствам (быстрая последовательная индукция, нейромышечная блокада), избегание процедур, провоцирующих образование описанных выше потоков, способствуют профилактике образования аэрозолей.

Процесс управления дыхательными путями представляет собой период повышенного риска (с точки зрения передачи аэрозолей) по следующим причинам:

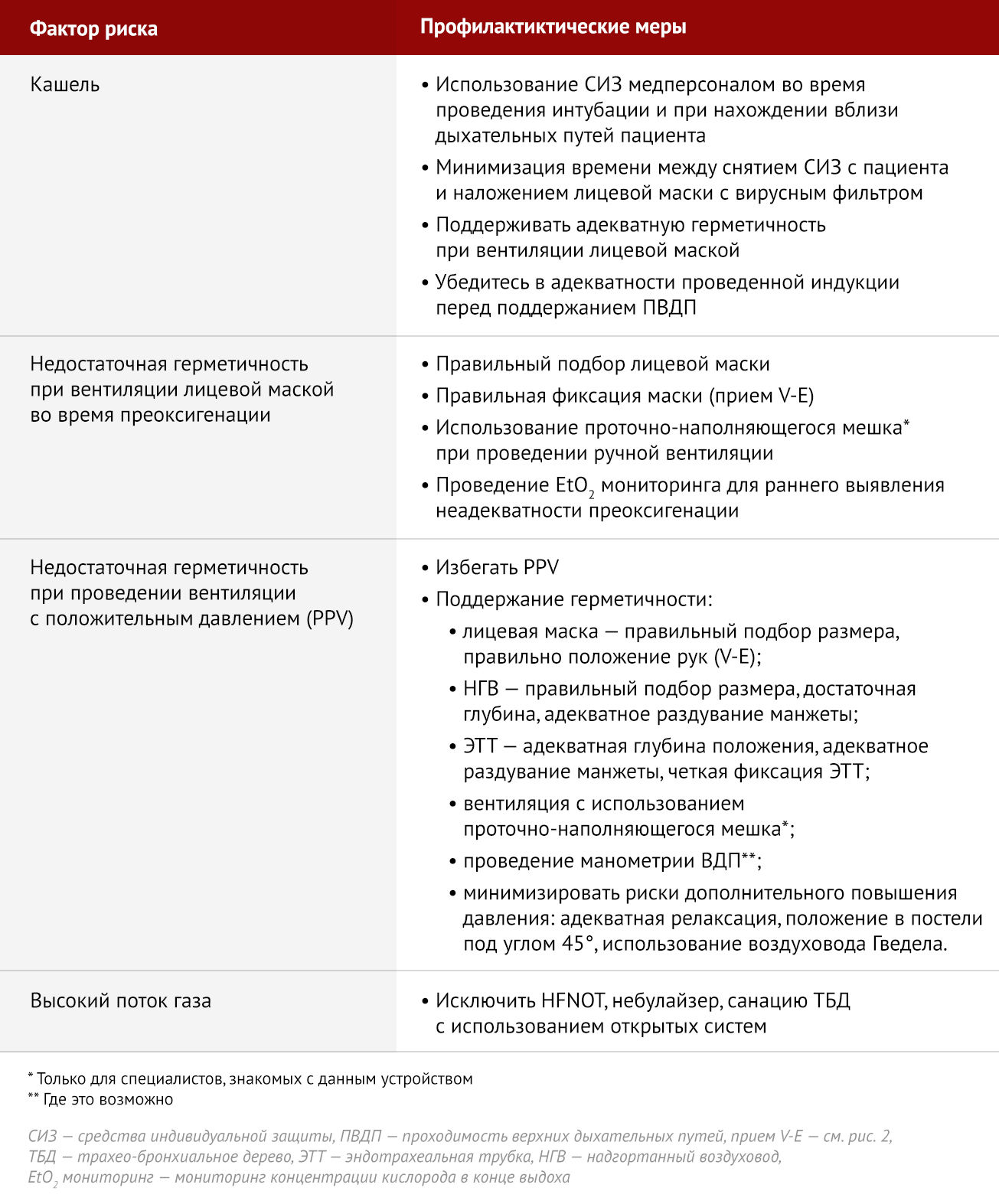

Крайне важно во время оказания респираторной поддержки минимизировать риск развития событий, связанных с образованием аэрозолей. В таблице 2 представлены факторы риска образования аэрозолей и связанные с ними защитные стратегии, которые могут быть приняты для их предотвращения.

Таблица 2 | Меры профилактики рисков аэрозолизации

Неинвазивная вентиляция (НИВЛ) и высокопоточная назальная оксигенотерапия (HFNOT, HFNT)

Имеются ограниченные данные об эффективности и безопасности НИВЛ и HFNOT в контексте вирусных пандемий. Опыт лечения гриппа А (H1N1) показал, что у 57–85 % больных НИВЛ не справилась с возложенной на нее задачей, смертность в группе НИВЛ была выше по сравнению с больными, находящимися на традиционной ИВЛ. Схожие результаты были получены в городе Ухань у больных с COVID-19. Из 29 пациентов, поступивших в отделения интенсивной терапии, 22 (76 %) нуждались в ИВЛ. Смертность пациентов на НИВЛ и ИВЛ была сопоставима (79 % и 86 % соответственно). В целом, было высказано предположение, что применение НИВЛ следует избегать. Во время вспышки атипичной пневмонии (SARS) поступали сообщения о значимости «вторичной» передачи вируса при проведении НИВЛ. Использование НИВЛ небезопасно по нескольким причинам:

Было обнаружено, что в целом у пациентов в критическом состоянии в ОРИТ HFNOT снижает потребность в проведении неотложной интубации трахеи при острой гипоксемической дыхательной недостаточности по сравнению с традиционной кислородотерапией через носовые канюли, не влияя при этом на общую смертность. Ценность HFNOT при вирусных пандемиях неизвестна. Небольшое когортное исследование пациентов с гриппом А показало, что использование HFNOТ позволило избежать интубации у 45 % пациентов, хотя почти все пациенты в конечном итоге были переведены на ИВЛ. СМИ сообщают, что НИВЛ и HFNOТ широко используются в группе пациентов COVID-19 с легкой формой заболевания, однако точных данных нет. Данные методы найдут свое место в случае дефицита аппаратов ИВЛ. Потенциальные преимущества использования HFNOТ и НИВЛ в этих случаях, однако, должны быть сбалансированы в отношении риска образования вирусных аэрозолей. Опыта на манекенах показывают, что рассеивание жидкости при HFNOТ со скоростью потока 60 л/мин значительно меньше, чем при кашле и чихании, но при условии, что носовые канюли хорошо приспособлены под конкретного больного.

Уровень рассеивания жидкости от пациентов и, следовательно, риск аэрозолизации вируса для медицинских работников остается неясным. Риск аэрозолизации при проведении HFNOТ будет зависеть от многих факторов, включая продолжительность использования, скорость потока, кашель пациента и комплаенс, а также качество и пригодность СИЗ персонала. Другими факторами, влияющими на выбор между HFNOТ и интубацией, являются: сопутствующие заболевания пациента, прогноз, ресурсные факторы (такие как наличие аппаратов ИВЛ и другого сопутствующего оборудования), а также наличие персонала, обладающего компетенциями для проведения интубации и ухода за пациентом, находящимся на ИВЛ.

До тех пор, пока не появятся дополнительные данные, следует предполагать, что НИВЛ и HFNOТ являются аэрозоль образующими процедурами. Пациенты, которым проводится данная разновидность респираторной поддержки, должны находиться в изолированных комнатах с отрицательным давлением, а персонал должен носить полную экипировку СИЗ (включая маски N95/P2) во время пребывания в палате.

Из имеющихся доказательств становится очевидно, что НИВЛ и HFNOТ не следует использовать у пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью, а также в клинических ситуациях, где неизбежна ИВЛ. В таких обстоятельствах пациента следует незамедлительно перевести от традиционной оксигенотерапии через лицевую маску к интубации с последующей инвазивной вентиляцией легких.

Руководство SAS

В последние недели появилось небольшое количество статей, руководств и диаграмм для помощи в ведении респираторной поддержки у пациентов с COVID-19, основанных главным образом на недавнем опыте Китая, Гонконга и Италии.

В частности, Австралийское общество защиты дыхательных путей рекомендует:

Общий подход позволит проводить обучение и имитационное моделирование на ранних этапах для всего персонала. Раннее обучение имеет первостепенное значение для улучшения соблюдения техники, особенно использования СИЗ. Последовательный подход, предполагающий сотрудничество между клиницистами из разных отраслей, также улучшит безопасность и эффективность оказания респираторной поддержки.

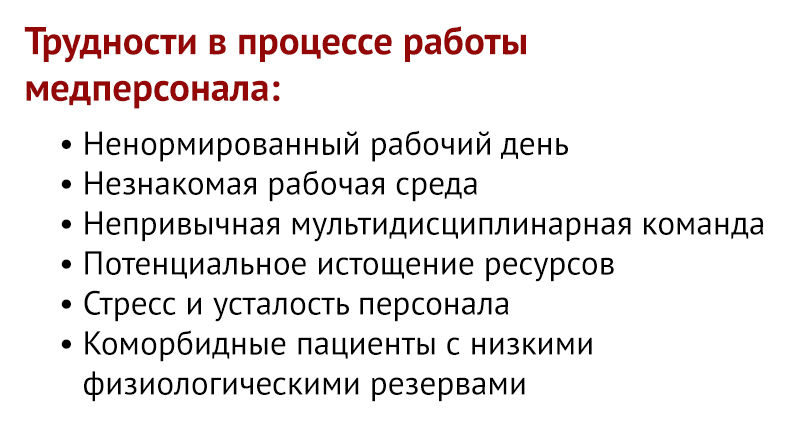

Следует признать трудности, с которыми сталкивается медицинский персонал, занимающийся ведением дыхательных путей у пациентов с COVID-19. Примеры приведены в таблице 3.

Таблица 3

Общие комментарии

Существуют общие рекомендации по интубации пациентов в критических состояниях. Соответствующие рекомендации должны выполняться в тех случаях, когда они не противоречат частным рекомендациям для группы пациентов с COVID-19, изложенным ниже.

Существуют общие методики для облегчения ведения дыхательных путей и перехода к сценарию «не могу интубировать, не могу вентилировать» (CICO). Многие из этих алгоритмов схожи по содержанию. Этих алгоритмов следует придерживаться в тех случаях, когда они не противоречат конкретным рекомендациям для группы пациентов с COVID-19, изложенным ниже.

Существуют чек-листы по интубации пациентов в критических состояниях. Их использование не запрещено, но следует рассмотреть возможность использования контрольного списка, который был бы специально модифицирован для группы пациентов с COVID-19.

Ранняя интубация должна быть рассмотрена с целью предотвращения дополнительного риска для персонала, проводящего ее, во время тяжелой гипоксии или остановки сердца/дыхания, а также с целью предотвращения длительного использования НИВЛ и HFNOТ.

Для оптимизации безопасности персонала и пациентов при подготовке к осуществлению респираторной поддержки пациентам из группы COVID-19 требуется значительное административное участие. В дополнение к врачам и среднему/младшему медперсоналу в отделениях интенсивной терапии, операционных залах и отделениях неотложной помощи потребуется обширное взаимодействие с другими службами стационара, включая службы инфекционного контроля, инженерного обеспечения, стерилизации и утилизации оборудования, отдела закупок и обучения.

Принципы ведения дыхательных путей, изложенные ниже, должны быть одинаковыми как для группы пациентов с легким или бессимптомным течением, требующим срочного хирургического вмешательства, так и для тяжелобольных пациентов с ОРДС.

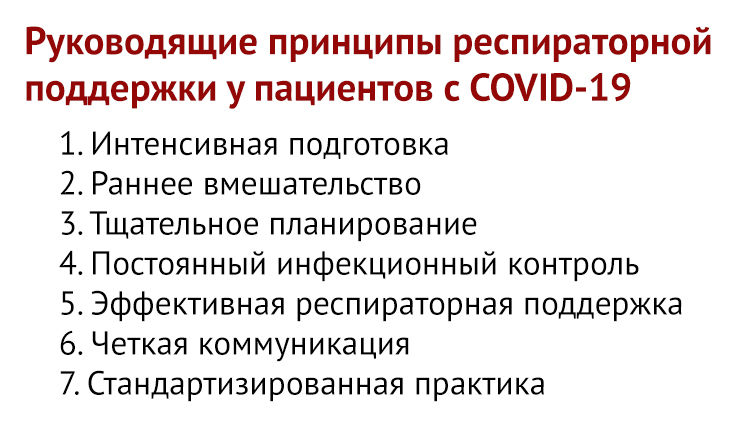

Руководящие принципы

Эти рекомендации были разработаны в соответствии с нижеописанными принципами с целью поддержания безопасности персонала при одновременном обеспечении своевременной, эффективной и результативной респираторной поддержки.

Таблица 4

«Стандартизированная практика» удовлетворяет следующим критериям:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ГРУППЕ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

Обстановка для оказания респираторной поддержки:

Оборудование, мониторинг и медикаменты

Оборудование для доставки кислорода и вентиляции перед интубацией

Доставка кислорода и вентиляционное оборудование во время преоксигенации

Оборудование для доставки кислорода и вентиляции после интубации

Оксигенация и механическая вентиляция могут быть проведены с помощью анестезиологических наркозных аппаратов операционной или дыхательных аппаратов в ПИТ или ОНП. Хотя и те и другие имеют свои преимущества и недостатки, выбор, скорее всего, будет зависеть от их доступности и места оказания помощи пациенту, а не от их индивидуальных особенностей.

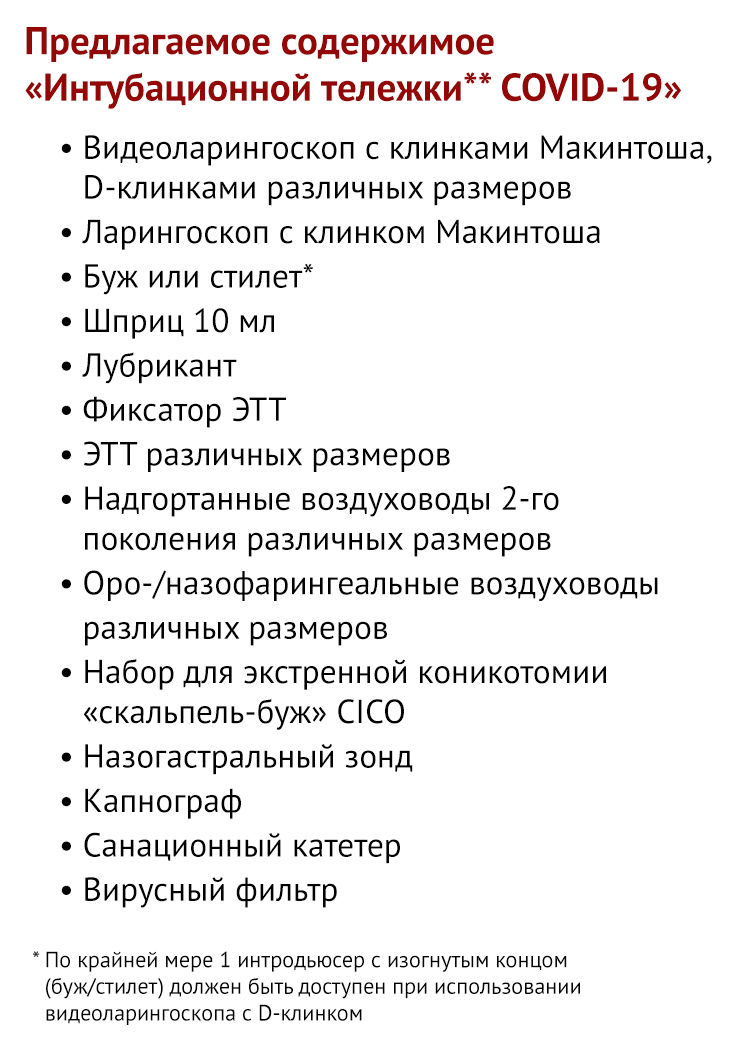

Оборудование для осуществления респираторной поддержки

Для того, чтобы основная интубационная тележка находилась вне палаты пациента, мы рекомендуем иметь заранее подготовленную «Интубационную укладку COVID-19» или специальную «Интубационную тележку COVID-19» (см. табл. 5).

Таблица 5

** С целью оптимизации процесса поддержания проходимости дыхательных путей в европейских странах и США распространены интубационные тележки. Ящики подобной тележки имеют внешнюю маркировку для уменьшения количества времени необходимого для сборки той или иной укладки в экстренной ситуации. Рекомендованы DAS и внесены в алгоритмы ведения трудных дыхательных путей от 2015 г. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

В тех случаях, когда есть показания для использования надгортанных воздуховодов с целью ведения дыхательных путей, рекомендуется использовать устройства второго поколения ввиду лучшей их герметичности, что в условиях вентиляции с положительным давлением снижает риск аэрозолизации вируса.

Общепризнанно, что видеоларингоскопы очень ограниченный и дорогой ресурс.

После интубации пациента следует использовать закрытые системы санации, чтобы свести к минимуму аэрозолизацию вируса.

Для измерения давления в манжете интубационной трубки необходимо иметь в наличии специальный манометр, чтобы свести к минимуму утечки и риск аэрозолизации вируса.

Оборудование вне помещения

Команда

При формировании «интубационной бригады» вам следует:

Мы рекомендуем следующий состав команды (см. рис. 1):

«Интубационные бригады» в целом могут быть наняты определенными больницами. Подобное решение будет зависеть от числа подтвержденных случаев и кадровых ресурсов. Это может повысить осведомленность персонала, приемлемость и эффективность процессов, связанных с управлением дыхательными путями в группе пациентов с COVID-19, включая надлежащее надевание/снятие СИЗ среди персонала. Доказательств в пользу этой стратегии пока нет

Рисунок 1 | Респираторная поддержка при COVID-19 (скачать)

Планирование

Коммуникация

Свободная коммуникация имеет жизненно важное значение в связи с риском заражения персонала. В то же время СИЗ могут ограничивать коммуникацию.

Методические пособия

Известно, что частота ошибок увеличивается во время возникновения стрессовых ситуаций, даже если в этом участвуют опытные специалисты (зацикливание, принятие неправильных решений, потеря контроля над ситуацией).

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Процесс оказания респираторной поддержки

Чтобы максимизировать успех интубации с первой попытки, быстро обеспечить безопасность ВДП пациента и минимизировать риски для персонала, следует отдавать предпочтение знакомым, надежным методикам.

Рисунок 2 | Правильное положение рук (V-E) при вентиляции лицевой маской

Вентиляция через лицевую маску

Если требуется вентиляция при помощи маски, необходимо принять следующие меры предосторожности:

В ситуации CICO («Не могу интубировать, не могу вентилировать») рекомендовано использование техники скальпель-буж для минимизации риска вирусной аэрозолизации при инсуффляции кислорода под высоким давлением через канюлю с небольшим отверстием.

После проведения интубации

Существуют общие рекомендации по экстубации. Их следует соблюдать в тех случаях, когда они не противоречат особенностям при экстубации пациентов COVID-19, изложенным ниже. В идеале пациенты не должны быть инфицированными при проведении экстубации, но это, скорее всего, будет невыполнимо, так как ресурсы системы здравоохранения истощаются. Однако там, где это достижимо, применяются стандартные процедуры экстубации. В ситуациях, когда пациент все еще подвержен риску вирусной передачи, следует соблюдать следующие рекомендации:

Обучение

Особые условия

Уход в отделении интенсивной терапии после интубации.

Экстренная хирургия у пациентов с COVID-19

Как говорилось в самом начале, пациенты с легким или бессимптомным течением COVID-19 могут нуждаться в экстренном оперативном вмешательстве, не связанном непосредственно с коронавирусной болезнью. Пациенты данной группы не нуждаются в срочной респираторной поддержке.

Внеплановое оказание респираторной поддержки (сюда входит и управление дыхательными путями на догоспитальном этапе)

Эти сценарии представляют большой риск для персонала, особенно во время остановки сердечной деятельности. Некоторые рекомендации уже были предложены к использованию в Великобритании. Мы рекомендуем:

Рисунок 3 | Алгоритм поддержания проходимости дыхательных путей у пациентов COVID-19 (скачать)