Выдающийся историк ключевский считал что колонизация основной факт российской истории

Выдающийся историк ключевский считал что колонизация основной факт российской истории

КОЛОНИЗАЦИЯ, КАК ОСНОВНОЙ ФАКТ.

Обширная восточноевропейская равнина, на которой образовалось русское государство, в начале нашей истории не является на всём своём пространстве заселённой тем народом, который доселе делает её историю. Наша история открывается тем явлением, что восточная ветвь славянства, потом разросшаяся в русский народ, вступает на русскую равнину из одного её угла, с юго-запада, со склонов Карпат. В продолжение многих веков этого славянского населения было далеко недостаточно, чтобы сплошь с некоторой равномерностью занять всю равнину. Притом по условиям своей исторической жизни и географической обстановки оно распространялось по равнине не постепенно путём нарождения, не расселяясь, а переселяясь, переносилось птичьими перелётами из края в край, покидая насиженные места и садясь на новые. При каждом таком передвижении оно становилось под действие новых условий, вытекавших как из физических особенностей новозанятого края, так и из новых внешних отношений, какие завязывались на новых местах. Эти местные особенности и отношения при каждом новом размещении народа сообщали народной жизни особое направление, особый склад и характер. История России есть история страны, которая колонизуется. Область колонизации в ней расширялась вместе с государственной её территорией. То падая, то поднимаясь, это вековое движение продолжается до наших дней. Оно усилилось с отменой крепостного права, когда начался отлив населения из центральных чернозёмных губерний, где оно долго искусственно сгущалось и насильственно задерживалось. Отсюда население пошло разносторонними струями в Новороссию, на Кавказ, за Волгу и далее за Каспийское море, особенно за Урал в Сибирь, до берегов Тихого океана. Во второй половине XIX в., когда только начиналась русская колонизация Туркестана, там водворилось уже свыше 200 тысяч русских и в том числе около 100 тысяч образовали до 150 сельских поселений, составившихся из крестьян-переселенцев и местами представляющих значительные острова почти сплошного земледельческого населения. Ещё напряженнее переселенческий поток в Сибирь. Официально известно, что ежегодное число переселенцев в Сибирь, до 1880-х годов не превышавшее 2 тысяч человек, а в начале последнего десятилетия прошлого века достигшее до 50 тысяч, с 1896 г. благодаря Сибирской железной дороге возросло до 200 тысяч человек, а за два с половиной года (с 1907 по июль 1909 г.) в Сибирь прошло около 2 миллионов переселенцев. Всё это движение, идущее преимущественно из центральных чернозёмных губерний Европейской России, при ежегодном полуторамиллионном приросте её населения пока ещё кажется малозначительным, не даёт себя чувствовать ощутительными толчками; но со временем оно неминуемо отзовётся на общем положении дел немаловажными последствиями.

ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.

Между обеими этими силами, лицом и обществом, между индивидуальным умом и коллективным сознанием происходит постоянный обмен услуг и влияний. Общественный порядок питает уединённое размышление и воспитывает характеры, служит предметом личных убеждений, источником нравственных правил и чувств, эстетических возбуждений; у каждого порядка есть свой культ, своё сгеdo, своя поэзия. Зато и личные убеждения, становясь господствующими в обществе, входят в общее сознание, в нравы, в право, становятся правилами, обязательными и для тех, кто их не разделяет, т. е. делаются общественными фактами.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ.

Из соображений, объясняющих план курса, извлечём некоторые методологические выводы. Полагая в основу исторического изучения процессы политические и экономические, я не хочу сказать, что историческая жизнь состоит только из этих процессов и что историческое изучение должно ограничиваться канцеляриями да рынками. Не одними канцеляриями и рынками движется историческая жизнь; но с них удобнее начинать изучение этой жизни. Подступая в изучении к известному обществу с политической и хозяйственной стороны его жизни, мы входим в круг тех умственных и нравственных понятий и интересов, которые уже перестали быть делом отдельных умов, личных сознаний, и стали достоянием всего общества, факторами общежития. Следовательно, политический и экономический порядок известного времени можно признать показателем его умственной и нравственной жизни: тот и другой порядок настолько могут быть признаны такими показателями, насколько они проникнуты понятиями и интересами, восторжествовавшими в умственной и нравственной жизни данного общества, насколько эти понятия и интересы стали направителями юридических и материальных его отношений. Но в отдельных умах, в частном обиходе мы всегда найдём запас других помыслов и стремлений, не достигших такого господства, оставшихся без практического употребления. Да и житейский порядок, политический и экономический, основавшийся на господствующих идеях и закрепляющий их господство своими принудительными средствами, может возбуждать в отдельных умах или в известной части общества помыслы, чувства, стремления, несогласные с его основами, даже прямо против них протестующие; они или гаснут, или ждут своего времени. У нас, например, в XVIII в. жалобы на несправедливость крепостного права послышались из самой крепостной среды даже раньше, чем в образованном обществе; но долго эти жалобы обращали на себя ещё меньше правительственного внимания, чем освободительные представления образованных людей. Однако потом опасения, внушенные настроением крепостной среды, подействовали на ход освободительного дела сильнее каких-либо соображений высшего порядка.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ.

Из общей задачи исторического изучения мы вывели научную цель изучения местной истории, а эта цель дала нам основание для плана курса, указала порядок и приёмы изучения русской истории. В связи с той же задачей решается ещё один вопрос: сверх чисто научного какой ещё практический результат можно получить от изучения местной истории? Этот вопрос тем важнее, что местная история, изучение которой мы предпринимаем, есть история нашего отечества. Научные наблюдения и выводы, какие мы сделаем при этой работе, должны ли остаться в области чистого знания, или они могут выйти из неё и оказать влияние на наши стремления и поступки? Может ли научная история отечества иметь свою прикладную часть для детей его? Я думаю, что может и должна иметь, потому что цена всякого знания определяется его связью с нашими нуждами, стремлениями и поступками; иначе знание становится простым балластом памяти, пригодным для ослабления житейской качки разве только пустому кораблю, который идёт без настоящего ценного груза. Какая же может быть эта практическая, прикладная цель? Укажу её теперь же, чтобы не напоминать об ней в изложении курса: она будет молчаливым стимулом нашей работы.

Выдающийся историк ключевский считал что колонизация основной факт российской истории

КОЛОНИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТ РУССКОЙ ИСТОРИИ

Обширная восточноевропейская равнина, на которой образовалось русское государство, в начале нашей истории не является на всем своем пространстве заселенной тем народом, который доселе делает ее историю. Наша история открывается тем явлением, что восточная ветвь славянства, потом разросшаяся в русский народ, вступает на Русскую равнину из одного ее угла, с юго-запада, со склонов Карпат. В продолжение многих веков этого славянского населения было далеко не достаточно, чтобы сплошь с некоторой равномерностью занять всю равнину. Притом по условиям своей исторической жизни и географической обстановки оно распространялось по равнине не постепенно путем нарождения, не расселяясь, а переселяясь, переносилось птичьими перелетами из края в край, покидая насиженные места и садясь на новые. При каждом таком передвижении оно становилось под действие новых условий, вытекавших как из физических особенностей новозанятого края, так и из новых внешних отношений, какие завязывались на новых местах. Эти местные особенности и отношения при каждом новом размещении народа сообщали народной жизни особое направление, особый склад и характер.

История России есть история страны, которая колонизуется. Область колонизации в ней расширялась вместе с государственной ее территорией. То падая, то поднимаясь, это вековое движение продолжается до наших дней. Оно усилилось с отменой крепостного права, когда начался отлив населения из центральных черноземных губерний, где оно долго искусственно сгущалось и насильственно задерживалось. Отсюда население пошло разносторонними струями в Новороссию, на Кавказ, за Волгу и далее за Каспийское море, особенно за Урал в Сибирь, до берегов Тихого океана. Во второй половине XIX в., когда только начиналась русская колонизация Туркестана, там водворилось уже свыше 200 тысяч русских и в том числе около 100 тысяч образовали до 150 сельских поселений, составившихся из крестьян-переселенцев и местами представляющих значительные острова почти сплошного земледельческого населения. Еще напряженнее переселенческий поток в Сибирь. Официально известно, что ежегодное число переселенцев в Сибирь, до 1880-х годов не превышавшее 2 тысяч человек, а в начале последнего десятилетия прошлого века достигшее до 50 тысяч, с 1896 г. благодаря Сибирской железной дороге возросло до 200 тысяч человек, а за два с половиной года (с 1907 по июль 1909 г.) в Сибирь прошло около 2 миллионов переселенцев. Все это движение, идущее преимущественно из центральных черноземных губерний Европейской России, при ежегодном полуторамиллионном приросте ее населения пока еще кажется малозначительным, не дает себя чувствовать ощутительными толчками; но со временем оно неминуемо отзовется на общем положении дел немаловажными последствиями.

Периоды русской истории как главные моменты колонизации. Так переселение, колонизация страны была основным фактом нашей истории, с которым в близкой или отдаленной связи стояли все другие ее факты. Остановимся пока на самом факте, не касаясь его происхождения. Он и ставил русское население в своеобразное отношение к стране, изменявшееся в течение веков и своим изменением вызывавшее смену форм общежития…

Я делю нашу историю на отделы или периоды по наблюдаемым в ней народным передвижениям. Периоды нашей истории — этапы, последовательно пройденные нашим народом в занятии и разработке доставшейся ему страны до самой той поры, когда, наконец, он посредством естественного нарождения и поглощения встречных инородцев распространился по всей равнине и даже перешел за ее пределы. Ряд этих периодов — это ряд привалов или стоянок, которыми прерывалось движение русского народа по равнине и на каждой из которых наше общежитие устроялось иначе, чем оно было устроено на прежней стоянке. Я перечислю эти периоды, указывая в каждом из них господствующие факты, из коих один — политический, другой — экономический, и обозначая при этом ту область равнины, на которой в данный период сосредоточивалась масса русского населения — не все население, а главная масса его, делавшая историю.

Приблизительно с VIII в. нашей эры, не раньше, можем мы следить с некоторой уверенностью за постепенным ростом нашего народа, наблюдать внешнюю обстановку и внутреннее строение его жизни в пределах равнины. Итак, с VIII до XIII в. масса русского населения сосредоточивалась на среднем и верхнем Днепре с его притоками и с его историческим водным продолжением — линией Ловать — Волхов. Все это время Русь политически разбита на отдельные более или менее обособленные области, в каждой из которых политическим и хозяйственным центром является большой торговый город, первый устроитель и руководитель ее политического быта, потом встретивший соперника в пришлом князе, но и при нем не терявший важного значения. Господствующий политический факт периода — политическое дробление земли под руководством городов. Господствующим фактом экономической жизни в этот период является внешняя торговля с вызванными ею лесными промыслами, звероловством и бортничеством (лесным пчеловодством). Это Русь Днепровская, городовая, торговая.

С XIII до середины XV в. приблизительно среди общего разброда и разрыва народности главная масса русского населения является на верхней Волге с ее притоками. Эта масса остается раздробленной политически уже не на городовые области, а на княжеские уделы. Удел — это совсем другая форма политического быта. Господствующий политический факт периода — удельное дробление верхневолжской Руси под властью князей. Господствующим фактом экономической жизни является сельскохозяйственная, т. е. земледельческая, эксплуатация алаунского суглинка посредством вольного крестьянского труда. Это Русь верхневолжская, удельно-княжеская, вольно-земледельческая.

С половины XV до второго десятилетия XVII в. главная масса русского населения из области верхней Волги растекается на юг и восток по донскому и средневолжскому чернозему, образуя особую ветвь народа — Великороссию, которая вместе с населением расширяется за пределы верхнего Поволжья. Но, расплываясь географически, великорусское племя впервые соединяется в одно политическое целое под властью московского государя, который правит своим государством с помощью боярской аристократии, образовавшейся из бывших удельных князей и удельных бояр. Итак, господствующий политический факт периода — государственное объединение Великороссии. Господствующим фактом жизни экономической остается сельскохозяйственная разработка старого верхневолжского суглинка и новозанятого средневолжского и донского чернозема посредством вольного крестьянского труда; но его воля начинает уже стесняться по мере сосредоточения землевладения в руках служилого сословия, военного класса, вербуемого государством для внешней обороны. Это Русь Великая, Московская, царско-боярская, военно-землевладельческая.

С начала XVII до половины XIX в. русский народ распространяется по всей равнине от морей Балтийского и Белого до Черного, до Кавказского хребта, Каспия и Урала и даже проникает на юг и восток далеко за Кавказ, Каспий и Урал. Политически все почти части русской народности соединяются под одной властью: к Великороссии примыкают одна за другой Малороссия, Белороссия и Новороссия, образуя Всероссийскую империю. Но эта собирающая всероссийская власть действует уже с помощью не боярской аристократии, а военно-служилого класса, сформированного государством в предшествующий период, — дворянства. Это политическое собирание и объединение частей Русской земли и есть господствующий политический факт периода. Основным фактом экономической жизни остается земледельческий труд, окончательно ставший крепостным, к которому присоединяется обрабатывающая промышленность, фабричная и заводская. Это период всероссийский, императорско-дворянский, период крепостного хозяйства, земледельческого и фабрично-заводского…

Государство и народность. Значение народа, как исторической личности, заключается в его историческом призвании, а это призвание народа выражается в том мирном положении, какое он создает себе своими усилиями, и в той идее, какую он стремится осуществить своею деятельностью в этом положении. Свою роль на мировой сцене он выполняет теми силами, какие успел развить в себе своим историческим воспитанием. Идеал исторического воспитания народа состоит в полном и стройном развитии всех элементов общежития и в таком их соотношении, при котором каждый элемент развивается и действует в меру своего нормального значения в общественном составе, не принижая себя и не угнетая других. Только историческим изучением проверяется ход этого воспитания. История народа, научно воспроизведенная, становится приходо-расходной его книгой, по которой подсчитываются недочеты и передержки его прошлого. Прямое дело ближайшего будущего — сократить передержки и пополнить недоимки, восстановить равновесие народных задач и средств. Здесь историческое изучение своими конечными выводами подходит вплоть к практическим потребностям текущей минуты, требующей от каждого из нас, от каждого русского человека отчетливого понимания накопленных народом средств и допущенных или вынужденных недостатков своего исторического воспитания. Нам, русским, понимать это нужнее, чем кому-либо.

Вековыми усилиями и жертвами Россия образовала государство, подобного которому по составу, размерам и мировому положению не видим со времени падения Римской империи. Но народ, создавший это государство, по своим духовным и материальным средствам еще не стоит в первом ряду среди других европейских народов. По неблагоприятным историческим условиям его внутренний рост не шел в уровень с его международным положением, даже по временам задерживался этим положением. Мы еще не начинали жить в полную меру своих народных сил, чувствуемых, но еще не вполне развернувшихся, не можем соперничать с другими ни в научной, ни в общественно-политической, ни во многих других областях. Достигнутый уровень народных сил, накопленный запас народных средств — это плоды многовекового труда наших предков, результаты того, что они успели сделать…

Каждому народу история задает двустороннюю культурную работу — над природой страны, в которой ему суждено жить, и над своею собственной природой, над своими духовными силами и общественными отношениями. Если нашему народу в продолжение веков пришлось упорно бороться с лесами и болотами своей страны, напрягая силы на черную подготовительную работу цивилизации, то нам предстоит, не теряя приобретенной в этой работе житейской выносливости, напряженно работать над самими собой, развивать свои умственные и нравственные силы, с особенной заботливостью устанавливать свои общественные отношения. Таким образом, изучение нашей истории может помочь нам уяснить задачи и направление предстоящей нам практической деятельности…

Выдающийся историк ключевский считал что колонизация основной факт российской истории

Подробное решение вопросы для обобщения и повторения Стр. 71 по географии для учащихся 8 класса, авторов Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 2018-2021

Выделите этапы территориальных изменений в России. Укажите факторы, определяющие основные направления заселения территории России и ее хозяйственного освоения на разных исторических этапах.

Расселение славян по территории Русской равнины.

Расселение славян в VI –VIII веках

Удельная Русь IX — XIII веков

Возвышение Москвы, и объединение земель вокруг Москвы период XV — XVIIвеков.

Изменение территории Российской империи XVIII — XIX

Изменения территории России в XX.

Факторы, определяющие основные направления заселения территории России и ее хозяйственного освоения на разных исторических этапах, относятся к экономическим и военно — политическим.

Плотно заселенная западно — европейская часть континента, обусловила расселение славянских народов на восток. Изначально расселение шло по северным лесным территориям, потому что поселенцы могли обеспечивать себя всем необходимым для жизни и ведения хозяйства, а труднодоступность мест для степных народов делала жизнь сравнительно безопасной. С возвышением Москвы, удельные княжества объединились под ее властью и положили начало Русскому государству, которое вело активные экспансии на Урал и далее на Восток, понимая, что обширность и богатства территории увеличат население, принесут большую экономическую выгоду и усилят положение страны в мировом сообществе, которое считало Русское государство «варварским и темным», и старалось всеми силами не дать ему полноценно развиваться. С приходом к власти Петра I, начался активный рост промышленности, который требовал сырья, дорог, строительства городов. Освоение больших восточных и азиатских территорий требовало управления и защиты границ, поэтому переселение людей носило еще и оборонительно — военный характер. Переселялись в основном казаки, и вольные люди желавшие своей земли.

Как вы понимаете слова русского историка В.О.Ключевского: » История России — это история страны, которая колонизируется»? В чём вы видите положительные и отрицательные моменты длительного исторического процесса собирания русских земель?»

Будучи экономическим историком, Ключевский обращал внимание на взаимоотношения людей не только между собой, но и с окружающей средой. В этом аспекте основным фактором русской истории он считает освоение земли, непрестанную экспансию: «История России — это история страны, которая колонизируется» — на Западе германское племя франков завоевывает римскую провинцию Галлия — получается Франция; на Восточноевропейской же равнине, а затем в Сибири и Азии, восточные славяне расселяются широко, без масштабных конфликтов подчиняя или ассимилируя малочисленные, рассеянные местные племена получается Россия.

Периоды русской истории по Ключевскому — это этапы колонизации. Причем для каждого этапа характерны особые формы политического и экономического быта, связанные главным образом с приспособлением к осваиваемой территории:

«Русь Днепровская — городовая, торговая» (Киевская Русь VIII–XIII веков),

«Русь Верхневолжская — удельно — княжеская, вольно — земледельческая» (XIII–XV века), «Русь Московская — царско — боярская, военно — землевладельческая» (XV–XVII века) и «Россия императорско — дворянская, крепостническая».

Положительная сторона длительности процесса собирания русских земель состоит в неспешном распространении власти государства на новые территории, постепенную адаптацию народов проживающих на осваиваемых землях к традициям нового для них государства, неспешность избавляла от излишних военных действий, не требовала больших одномоментных финансовых затрат, недружественности местного населения, расширения торговых связей.

Отрицательная сторона состоит в том, что отдавая предпочтение одному направлению освоения, на время забывалась «старая» территория, финансовые потоки шли на нужды обустройства новых земель, «перекосы» в экономике не шли на пользу общему развитию страны.

Почему XVI — XVIII век называют эпохой великих географических открытий в России?

С чем связан тот факт, что первоначально русские землепроходцы осваивали северные территории Сибири?

Период XVI — XVIII веков называют эпохой великих географических открытий в России в связи с тем, что в это время было организовано большое количество экспедиций, целью которых было не только разведывание новых земель для обогащения страны новыми природными ресурсами, но и расширение территории России путем присоединения к ней новых земель.

Экспедиции Ермака, Ивана Москвитина, Пянды, Василия Бугра, Петра Бекетова, Михаила Стадухина, Ивана Реброва, Василия Пояркова, Ерофея Хабарова, Семёна Дежнёва и Федота Алексеева Попова, Владимира Атласова, Беринга, братьев Лаптевых, были устремлены на освоение и развитие восточных и северных земель, тот факт, что первоначально русские землепроходцы осваивали северные территории Сибири и Дальнего Востока связан с тем, что территория Западной Европы была многогосударственной, густонаселенной, освоенной, и за свои интересы нужно было воевать, а территории Севера, Сибири, Дальнего Востока были малонаселенны, не освоены, не изучены, и обладали громадными природными ресурсами.

Объясните, какие факторы оказали влияние на развитие промышленности в европейской части России в XVIII — XIX веках

Экономическому прогрессу первой четверти XVIII века способствовала реформа государственного управления, которая преследовала цель создать стройную административную вертикаль государственной власти, полностью подчинявшуюся императору. Во второй половине XVIII веке произошли изменения в денежном обращении и финансовой системе. Так, в 1766 — 1769 годы начался выпуск бумажных денег — ассигнаций. В середине XVIII века стали возникать государственные банки.

В XVIII веке начинается кризис феодально — крепостнической системы, а в ее недрах зарождаются ростки новых буржуазных отношений. Эти тенденции получат развитие в первой половине XIX века. В первой половине XIX в. промышленность по темпам развития заметно опережала сельское хозяйство.

Одна из причин заключалась в отсутствии в промышленности кризисов перепроизводства, потому что количество производимых товаров явно уступало спросу населения на них.

Во второй трети XIX столетия начался переход от мануфактуры к фабрике, где производство было основано на машинных технологиях, т. е. начался промышленный (технический) переворот.

Внешнеторговые связи России также становились разнообразнее: она ввозила машины, инструменты, краски, хлопок, предметы роскоши; страны Европы покупали российские хлеб и сырьё. Внешняя торговля страны шла с активным балансом, т. е. стоимость вывозимых товаров всегда превышала стоимость ввозимых. Будучи поставщиком сырья для европейских государств, для стран Азии Россия выступала в качестве продавца промышленных изделий, а покупала чай, шёлк, шерсть, кожи.

Этот период характеризовался быстрыми темпами экономического роста. Россия в значительной мере преодолела отставание в экономической области от передовых европейских стран.

Какую роль сыграла деятельность русского географического общества в изучении территории России? Приведите примеры самых известных экспедиций, организованных русским географическим обществом в XIX веке. Какими причинами можно объяснить уменьшение числа и значения русских морских географических открытий к середине XIX века? (Укажите не менее трех причин).

Русское Географическое общество основано в Санкт — Петербурге по Высочайшему повелению императора Николая I, который 18 августа 1845 г. утвердил представление министра внутренних дел России Л.А. Перовского.

19 октября 1845 г. в конференц — зале Императорской Академии наук и художеств состоялось первое общее собрание действительных членов РГО, избравшее Совет Общества. Открывая это собрание, Ф.П. Литке определил главной задачей Русского Географического общества «возделывание географии России».

Уже в первые десятилетия деятельности Общество объединило наиболее передовых и образованных людей России, которым были близки острые социально — экономические проблемы эпохи. Русское географическое общество заняло видное место в научной и общественной жизни страны.

Предпринятые РГО научные экспедиции были, по существу «научными рекогносцировками», так как могли обеспечить нужды описательного страноведения и удовлетворить запросы первичного и общего знакомства с существенными особенностями той или иной страны. Зачастую их участники, жившие немногим более столетия назад, двигались по картам, испещренным белыми пятнами и в самом прямом смысле прокладывали новые пути, намечали новые дороги, собирали сведения, которые способствовали формированию современной транспортной сети.

Главные объекты экспедиционных исследований Русского географического общества.

Европейская часть России и Урал.

Первая экспедиция РГО под руководством профессора Э.К. Гофмана, которая изучала Северный Полярный Урал в 1848 — 1850 гг.

Сибирь и Дальний Восток

Вилюйская экспедиция, путешествие в Уссурийском крае — первая экспедиция Н.М. Пржевальского, исследования Сибири П.А. Кропоткина, Б.И. Дыбовского, А.А. Чекановского, И.Д. Черского, Н.М. Ядринцева;

большая этнографическая экспедиция, охватившая своими маршрутами просторы Восточной Сибири (которая финансировалась богатым Ленским золотопромышленником А.М. Сибиряковым и получила название — Сибиряковская) под руководством Д.А. Клеменца; исследования В.А. Обручева, путешествия по Камчатке В.Л. Комарова — основные «вехи» исследования этого огромного региона.

Средняя Азия и Казахстан.

Первым, кто по поручению Общества начал исследования этих обширных территорий, был П.П. Семенов Тянь — Шанский. Его работу продолжили Н.А. Северцов, А.А. Тилло, И.В. Мушкетов, Б.А. Обручев, В.В. Бартольд, Л.С. Берг.

Подумайте, какие исторические события ускорили экономическое развитие восточных районов страны в конце XIX–XX века

Отмена крепостного права, Революция 1905г., Русско — японская война, Первая мировая война, Октябрьская революция 1917г, Вторая мировая война и восстановление промышленности и сельского хозяйства после нее.

Какие важнейшие географические открытия были сделаны на территории России в двадцатом веке? В чём состояло их значение для развития хозяйства страны?

Основные географические открытия на территории России в ХХ век были сделаны в области разведывания запасов природных ресурсов, полезных ископаемых и проложения Северного Морского Пути.

Научные географические исследования в XX в. были направлены как на теоретическое осмысление и выявление географических закономерностей, так и на решение прикладных задач, промышленное освоение территории страны. Разведанные месторождения полезных ископаемых привели к развитию промышленных предприятий, формированию новых отраслей промышленности, основанию новых городов

Справедливо ли утверждение, что история заселения территории России оказала влияние на специализацию хозяйства и особенности населения ее отдельных территорий? Ответ поясните

Да, справедливо, потому что расселение людей несло с собой и развитие того ремесла, которым они владели лучше всего и осваивали те территории, на которых развитие их профессиональных умений было возможно. Так например люди из Архангельска –поморы — расселялись по северной части, по побережью Северного Ледовитого океана, т.к. род их занятий рыбная ловля, обработка кож и кости морских животных, торговля были им хорошо знакомы. Хлеборобы знавшие толк в земледелии осваивали просторы черноземья, степного Урала, Сибири, оружейники и металлурги нашли применение своим силам на Урале, где при ПетреI началось активное строительство железоделательных и оружейных заводов.

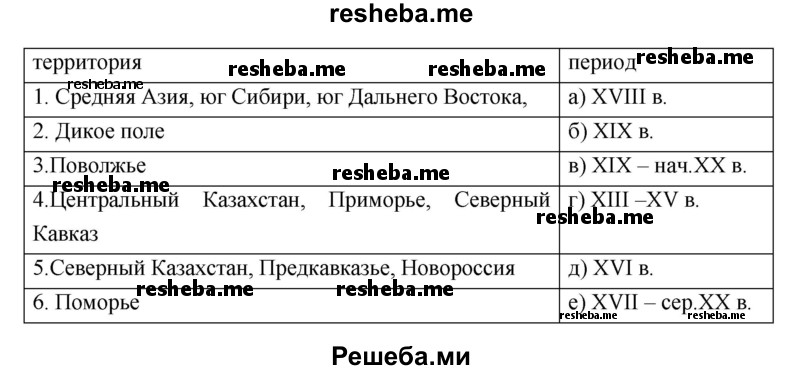

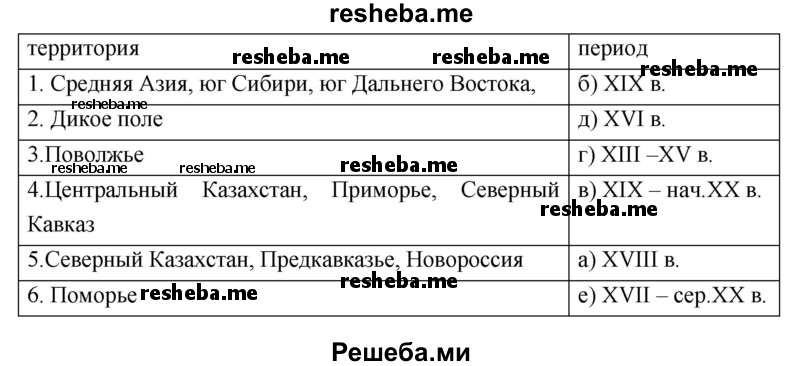

Установите соответствие между осваиваемой территорией и временным периодом, когда происходило основное освоение.

Определите значение названия географических объектов вашей местности. Как отражается в топонимах история заселения территории?

Верхний Уфалей — город, Челябинская обл. Основан в 1761 г. как пос. при металлургическом заводе на р. Уфалей; после основания в 1813 г. ниже по течению реки другого завода, этот стал Верхнеуфалейским. Гидроним — от Уфа — что означает «холм, возвышение» по башкирски, потому что первыми поселенцами на этих землях были башкиры, пришедшие в восьмом — десятом веках из Сибири с берегов Иртыша и стали первыми оседлыми племенами бывших кочевников. В конце 16 века эти территории были присоединены к России.

Карталы — город, р.ц., в Челябинской области. Возник в 1810 г. как поселение на р. Карталы — Аят. Гидроним из тюркского, Каратал — ‘черная ива’; населяли в основном казахские племена, в 1843 году на эти земли пришли казаки и согласно указу императора Николая I основали поселок Полтавский, по которому начато заселение и освоения Новолинейного района, который располагался между рекой Урал и оборонительной линией.