Вы что сума сошли

Памятка на случай шизофрении. Или что делать если сошел с ума

Не дай мне бог сойти с ума.

Нет, легче посох и сума;

Нет, легче труд и глад.

Не то, чтоб разумом моим

Я дорожил; не то, чтоб с ним

Расстаться был не рад:

Когда б оставили меня

На воле, как бы резво я

Пустился в темный лес!

Я пел бы в пламенном бреду,

Я забывался бы в чаду

Нестройных, чудных грез.

(Часть стихотворения А.С. Пушкина.)

Как правило в большинстве случаев спусковым крючком болезни являются экзогенные факторы, а предрасположенность обуславливает генетика, но не всегда.

Я от части согласен с фразой, что нет абсолютно здоровых психически людей есть необследованные, как и нет абсолютного правильного восприятия реальности.

Так вот почему некоторые из больных шизофренией людей не склонны признавать себя больными и всё больше углубляются в свой бред.

Больной, социум и восприятие при психозе:

Человек существо социальное, поэтому крайне сильно зависит от отношениях с окружающими людьми и из мнении на свой счёт.

А теперь немного моих домыслы. Представим что вам сказали что вы больны не излечимой социально опасной (как считают многие) болезнью. С точки зрения психологии человека первое этап принятия это отрицание, отрицание (затем гнев, торг, депрессия и принятие). На мой взгляд главное это достичь этапа принятия и не застрять на одном из этапов. Не стать отрицалой и сотрудничать с психиатрами.

Ну вот пожалуй и всё что я хотел бы написать.

Здоровья вам, не болейте берегите себя и своих близких.

психитров интересует только симптоматика

Кошка «показалась», или квартира в огне.

Такс… Похоже у вашего покорного слуги окончательно крыша поехала. Сегодня речь пойдет о различных видах психологической зависимости. В этой статье я объединил на первый взгляд несовместимые вещи. Без исключения, каждый из этих пунктов имеет непосредственное отношение к радости, даже когда мы говорим об абьюзе и депрессии. Далее будет яснее.

Дело в том что наш мозг весьма прожорлив к ресурсам нашего организма и в пике своей активности потребляет до 60% всей энергии организма. Конечно обычно потребление не столь велико, но даже 20% в «крейсерском» режиме у взрослого человека тоже весьма внушительно. Проблема такого аппарата заключается в том что если его активность не ограничивать, то остальному организму попросту не хватит энергии. По этому заботливая природа придумала лень, которая призвана оградить наш организм от прожорливого мозга.

Но не кажется ли вам что природа как то излишни заботится о нас, и мы начинаем порой начинаем жить в дороге от холодильника до телевизора и обратно. Так себе экономия, не правда ли? По моему, перебор.

Для объяснения этого явления, предлагаю ввести термин, который я не встречал в литературе, но однажды слышал его в переводе выступления на tedx. Если очень упрощенно рассмотреть наш нейрон, то у него есть «порты» для входа и выхода сигналов. Тут все как в транзисторе, когда мы на базу подадим ток, то через транзистор откроется. Но если наш транзистор будет слишком чувствительным, то в нем попросту не останется места для логики и наш нейрон попросту реагировал бы на малейший раздражитель. Поэтому в нем предусмотрен механизм, за счет которого он игнорирует лишние (слишком слабые) сигналы. Для каждого нейрона есть так называемый уровень пороговой стимуляции. Это тот порог, который сигналу необходимо преодолеть, для того чтобы нейрон отреагировал на входящий сигнал.

Сразу внесу чуть ясности между понятиями привыкания и зависимости, ведь это кардинально разные вещи. Привыкание это процесс при котором мозг адаптируется к раздражителю и перестает на него реагировать или не реагирует так ярко как раньше. Зависимость же, это явление, при котором у мозга возникает необходимость получать стимул вновь и вновь. Нередко зависимость приходит вместе с привыканием, и в таком случае, нам постоянно приходится повышать «дозу» стимула.

Для более полного понимания картины, нам придется разобраться с механизмом получения того самого удовольствия.

Исходя из описанных выше свойств дофаминовой системы, можем сделать вывод, что события и явления связанные с дофамином, потенциально уже могут вызывать психологическую зависимость.

Вот такой вот экскурс в мир нейротрансмиттеров, эндорфинов и зависимостей. Надеюсь, нашлись люди, которые дочитали до этого момента ибо статью переписывал 3 раза и потратил немало времени и сил. Для тех, кому интересен подобный контент, у меня есть канал в телеграмме, на котором много подобных постов на тему мозга и кофеина. https://t.me/caffeine_club_channel

Спасибо за уделенное мне время, всем добра!

Моя кукуха улетела.

Читаю, я значит, новости в телеге:

И всё, моя кукуха улетела. Что имею сказать, они ж вокруг нас эти монстры в людских обличьях.

Как общаться с теми, у кого депрессия?

Привет! У моего хорошего друга диагностировали тревожно-депрессивное расстройство. Лечится он уже где-то года 3. Год назад даже побывал в лечебнице месяц. Он ходит на работу, шутит шутки, но в разговорах один на один становится очень мрачным: «жизнь не имеет смысла, я ничего не хочу, мне сложно утром вообще подняться с постели». У него бессонница, все выходные он проводит дома на диване, может не принимать душ пару недель. Иногда он сам меня куда-то зовет. Пару раз пробовала и я, но частенько выходит так: «ну посмотрим по настроению» или какие-то болячки появляются типа стоматита, голова раскалывается и прочее. Если я пишу узнать как дела, то ответы односложные, темы сводит к разговорам о смерти. Если в конце предложения не стоит вопрос, то вообще может не ответить. Это первый человек в моем окружении, у которого проблемы с психикой, и я просто не знаю как правильно себя вести.

P.S. для тех, кто считает, что это просто лентяи и бездельники. Конкретно этот человек отличный профессионал и часто работает ночами, из-за бессонницы.

COVID-19 обвинили в провоцировании тяжелых повреждений мозга

ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Исследовав более 40 тыс. случаев коронавирусной инфекции, американские медики пришли к выводу, что она провоцирует инсульты и другие тяжелые повреждения мозга примерно у 1% пациентов. О результатах исследования ученые рассказали на конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

«Наши наблюдения показали, что осложнения от COVID-19, затрагивающие центральную нервную систему, – это одна из главных причин гибели людей в ходе пандемии. Это говорит о необходимости усиленных наблюдений за состоянием мозга у носителей SARS-CoV-2», – рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Томаса Джефферсона (США) Скотт Фаро.

Джефферсон и его коллеги провели первые крупномасштабные наблюдения за тем, как проникновение коронавируса нового типа в ткани мозга и другие части центральной нервной системы влияет на состояние здоровья и вероятность выживания пациентов. В общей сложности они изучили более 40 тыс. историй болезни носителей SARS-CoV-2, проходивших лечение в семи неврологических клиниках США и Европы.

Все эти больные обратились в больницу из-за различных форм помутнения сознания, горячки и нарушений психики, которые возникли во время коронавирусной инфекции или непосредственно после нее. Медики детально изучили состояние больных, в том числе и снимки их мозга, полученные при помощи магнитно-резонансных и компьютерных томографов.

Примерно у 1,2% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, ученые обнаружили следы тяжелых повреждений центральной нервной системы. Среди них были ишемические инсульты, внутричерепные кровотечения, энцефалит, воспаления мозга и другие потенциально фатальные нарушения в его работе.

Как считают Джефферсон и его коллеги, все эти проблемы могут значительным образом повышать общий уровень смертности пациентов, связанный с заражением COVID-19. Это необходимо учитывать при лечении коронавирусной инфекции и изучении потенциальных последствий распространения SARS-CoV-2 по популяции, подытожили исследователи.

Ответ на пост «Как избавиться от панических атак?»

В первую очередь при панических атаках, нужно обратиться к психиатру.

Так как панические атаки не являются диагнозом, они являются симптомом таких расстройств, как:

И еще десятка-другого расстройств.

Если у человека начались ПА, это означает, что либо психика не справляется со стрессом (банальный невроз), либо психику нужно лечить у психиатра + разговорная терапия и смена образа жизни во всех случаях от легких до тяжелых.

Потому что все эти упражнения, разбросанные по сети, они конечно, хороши, но если не лечить основную причину Па, симптомы через какое-то время вернутся обратно.

ЗЫшка: у меня эта зараза длилась аж четыре года и знаете, что помогло? Месяц лечения таблеточками.

Шизофрения и причинно-следственный анализ

Прошло 2 месяца с момента написания 7 поста:

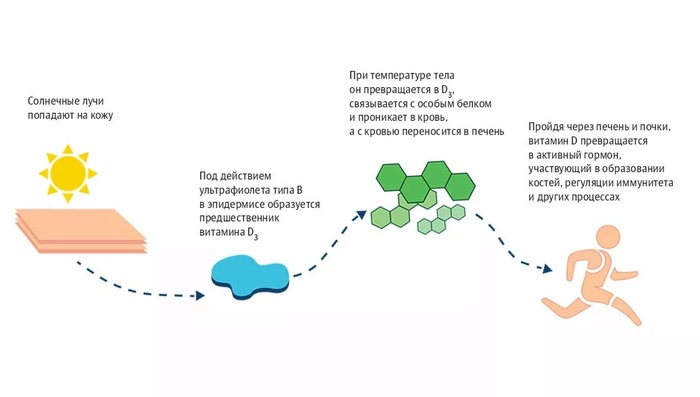

В конце этого лета задался вопросом на тему того, по какой причине происходит обострение у матери именно в промежутке от второй половины осени до середины весны? Почему летом, при соблюдении некоторых мероприятий, состояние матери умеренное?

После проведения анализа того, в чем разница между летом и зимой, я пришел к выводу, что летом мать чаще выходит на улицу, ест пищу, выращенную в огороде.

Какой профит получает мать от того, что она выходит летом на прогулки и есть свежую еду?

Единственное объяснение этому стало то, что все это связано как-то с солнцем.

И тут мне в голову приходит крутая мысль. Если на мать влияет позитивно солнце, то какой профит дает солнце на уровне веществ и волн?

Правильно! Грёбаный витамин Д3.

Соответственно, когда я в предыдущем посте приезжал домой, то затарился несколькими пачками витамина Д3 и заставил мать принимать определенную рекомендуемую дозу.

И вот происходит профит. Мать принимает Д3 около 3 месяцев и судя по разговору с отцом, она ведет себя адекватно, готовит кушать, делает уборку в доме, ходит в магазин, выходит на прогулки.

Недавние загоны с телефоном, когда она запрещала себе общаться по телефону тоже прошли.

Сложно сказать, насколько масштабно Д3 влияет на организм человека, но этот инсайт дал мне понять, что данная добавка критически важна для человека.

Надеюсь, кому-то это немного поможет.

Стрессоустойчивость или.

Всем доброго времени. Вопрос психологам или психиатрам хз.

Есть у меня дурацкая на мой взгляд черта характера что-ли. В случае форс-мажора какого либо я его как то разруливаю а вот потом по прошествии времени начинаю переживать по новой и «обсасывать» всё происходившее обстоятельства свои действия реальные и кажущиеся ошибки т.д. Да ещё мозг начинает обыгрывать ситуацию по схеме «а если» в сторону утяжеления последствий. Это изрядно задалбывает.

Давнишний наверное самый жёсткий стресс у меня был на работе, мы взорвались. Один погибший, мой ровесник я отошел с места взрыва за две минуты до и первый прибежал чтоб найти. Прошло почти 10 лет, но недели не проходит чтоб не вспомнил и тогда накатывает, и я опять слышу тот хлопок и звон/шорох железного дождя из осколков и опять бегу по чистому льду и опять нахожу его, с пробитой грудиной. И крутится» мог и сам 200м домой приехать, зачем согласился остаться ещё на вахту, зачем разрешал запуск, зачем. «

Свежий пример : 6 часов назад ехал с деревни с малым, в повороте крутнуло на дороге. Ну понесло и понесло, дело житейское-зима однако, ладно. Ушел на обочину оттормозился об снег с травой. Вырулил и дальше поехал даже выходить осматривать машину не стал. Где то читал что это хорошо типа что в истерику не впадаю и дальше могу работать, мол высокая стрессоустойчивость и прочее.

Так вот вопрос Как прекратить этот разгул еслибдакабизма? Вот реально мешает жить. Как вот мозгам команду прописать «прошло-значит всё! Алес! П. дец! Финита! Кончилось! прошлое не изменимое. В архив и под замок! и нечего обсасывать.

ЗЫ Омичи, случаем никто не видел как сегодня вечером на дороге в большие поля белую шниву крутило? Мож запись рега есть?

Быть или не быть? Деменция

У мамы после мультифокального инсульта появилась сосудистая деменция. Она задаёт вопросы что с ней происходит. Теперь вопрос: стоит ли говорить человеку с начальной стадией деменции, что у него деменция?

Акатизия не проходит. Цена неправильного лечения

После лечения в больнице имени Алексеева у меня не проходит акатизия. Правда, выражается она не совсем так, как раньше. Раньше это было непрекращающееся желание ходить, потом где-то на недельку состояние улучшилось без лекарств, а потом бахнул, видимо, эффект рикошета или ещё что, не знаю. В общем, сейчас меня не особо тянет именно ходить, мне просто неудобно в любой позе, постоянное чувство дискомфорта, которое невозможно исправить сменой положения. Фокусировка на чем-либо также представляет собой большую проблему, и длится это уже почти месяц.

Также остаются проблемы с челюстью, которые возникли во время этого «рикошета». Постоянные не особо заметные жевательные движения, которые очень доканывают.

В общем, вывод такой, что не попадайте в больницу. На стационарном лечении вы хотя бы можете в любой момент перестать принимать неподходящий препарат, в больнице этого никто сделать не даст. Так например, мне там делали капельницы (уже не помню, с каким веществом) от которых происходила очень мощная дереализация и помутнение сознания. Я даже на потолке начинала видеть какие-то мультики, хотя галлюцинаций и подобного у меня не было и в помине. В общем, мне никто не верил, что от капельниц такое состояние и говорили, что они просто «проявляют ту болезнь, которая на самом деле есть».

Врачебная ошибка в психиатрии. Эксперимент американского психолога Дэвида Розенхана и результаты исследования с реалиями сегодняшнего дня

В 1973 году Дэвид Розенхан провёл эксперимент, исход которого неожиданно поставил под вопрос существование всего института психиатрии. Психолог задался вопросом, насколько точно психиатры могут отличить психически больных от «нормальных» людей. Не строя гипотез, Розенхан уговорил восьмерых друзей пожертвовать несколькими месяцами своей жизни. Все участники эксперимента отправились в восемь разных психиатрических клиник, расположенных в пяти американских штатах. Лечебницы отличались друг от друга по статусу: часть «пациентов» посетили государственные учреждения со «среднестатистическими» условиями, другие — попали в частные клиники, где могли наслаждаться относительной роскошью.

По условиям эксперимента каждый из участников самостоятельно прибыл в лечебницу, оказался на приёме у психиатра и пожаловался на один-единственный специфический синдром — на слово «плюх», звучащее в его голове. «Плюх» был единственным «симптомом» болезни. В остальном мужчины вели себя адекватно, говорили о себе исключительно правду, не скрывали никаких фактов своей биографии. Несмотря на это, все они были госпитализированы, каждый получил тяжеловесный диагноз — шизофрению или депрессивно-маниакальный психоз. Интересно, что после госпитализации участники обращались к медперсоналу и утверждали, что им стало лучше, что голос пропал и что они готовы вернуться домой. Однако никто из них не был выписан досрочно. Кроме того, все «пациенты» получали медикаментозное лечение (участники эксперимента не проглатывали лекарства). При этом и сегодня, спустя более 40 лет, наука не может предоставить точных данных о характере действия большинства психотропных препаратов.

Результаты эксперимента, опубликованные в журнале Science, вызвали скандал в научном сообществе. На Розенхана обрушилась критика и, прежде всего, со стороны психиатров. Многие из них считали, что эксперимент был поставлен некорректно. А автор классификации психических расстройств DSM-IIⓘДиагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (англ. Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders — DSM ) — принятая в США номенклатура психических расстройств. Роберт Спитцер заявил:

«Если бы я выпил литр крови и, скрыв это, с кровавой рвотой явился в отделение экстренной медицинской помощи любой больницы, то поведение персонала было бы вполне предсказуемым. Если бы они мне поставили диагноз и назначили лечение, как при язве желудка, вряд ли бы я смог убедительно доказать отсутствие у медицинской науки знаний о диагностике этого заболевания».

В ответ Розенхан провёл ещё один незапланированный эксперимент, поскольку возмущённые специалисты одной из клиник сообщили Розенхану, что никогда не перепутали бы здоровых и нездоровых людей. Они предложили ему вновь провести аналогичное исследование, направив в их больницу любое количество «псевдопациентов». Розенхан согласился. Через три месяца руководство учреждения сообщило, что выявило 41 здорового человека. При этом Розенхан никого в клинику не отправлял.

Эксперимент, сломивший статус психиатрии, спровоцировал не только общественные дебаты. Упоминавшийся выше Роберт Спитцер принялся за создание новой классификации DSM-III, исключающей любые эфемерные утверждения. Теперь, с 1980 года, диагнозы базировались на конкретном перечне симптомов, частоте и длительности их проявления. Сам Спитцер утверждал, что исправленная версия DSM являлась «защитой медицинской модели применительно к психиатрии».

Спустя годы психолог, журналист и писатель Лорин Слейтер, заинтересовавшаяся экспериментом Розенхана, решила его повторить. Женщина выбрала клинику с отличной репутацией и попала на приём к психиатру. После первой же беседы, в ходе которой она пожаловалась на слово «плюх», врач выявил у нее признаки психоза и выписал антипсихотическое средство.

После Слейтер посетила ещё восемь клиник, встретилась с врачами и повторила легенду. В большинстве случаев женщине ставили диагноз «депрессия» с элементами психоза. Важно, что в классификации DSM депрессия находится «в разделе тяжёлых заболеваний, сопровождаемыми выраженными моторными и интеллектуальными расстройствами». За время эксперимента Слейтер получила рецепты на 25 антипсихотических препаратов и 60 антидепрессантов. При этом беседа с врачом ни разу не длилась более 12,5 минут.

Слейтер поспешила сообщить о своём опыте Роберту Спитцеру, который сдался после долгого сопротивления идее Розенхана. Он сообщил:

«Я разочарован. Думаю, врачи просто не любят говорить: «Я не знаю».

Тем не менее результаты двух аналогичных экспериментов кое в чём различались. Во время исследования Розенхан отмечал, что к пациентам психиатрических лечебниц относились не только непрофессионально, но и не по-человечески. Он записал, что пациентов били и игнорировали. По его словам, однажды в многолюдную палату зашла медсестра, расстегнула блузку и поправила бюстгальтер. Было очевидно, что она не воспринимала своих пациентов как полноценных личностей: для нее их не существовало.

Во время эксперимента Слейтер персонал обходился с ней более чем тактично. Кроме того, ей ни разу не предложили госпитализацию, как это сделали бы около 40 лет назад.

Сегодня психиатры опираются на руководство DSM-V ⓘПоследняя официальная версия диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, опубликованное в 2013 году. Но несмотря на постоянные инновации и усовершенствования, на сегодняшний день психиатрическое лечение всё также остаётся далёким от идеала. Безусловно, нельзя отрицать, что многие психиатры являются заслуженными специалистами и в буквальном смысле спасают своих пациентов. Однако на общем фоне такие примеры — скорее исключение.

Розенхан полагал, что в клинике стремление выявить патологию определяло диагноз. Слейтер в свою очередь считает, что сегодня диагноз базируется на рвении выписывать лекарства. При этом известно, что большинство препаратов лишь купируют симптомы заболеваний, и до сих пор неясно, как именно действуют многие, даже чаще всего рекомендуемые врачами медикаменты. Слейтер пишет:

«Как и в случае лоботомии, никто не знает в точности, почему прозак помогает».

Без сомнений, клиника клинике рознь. Однако в расследованиях и репортажах российских журналистов нередко встречаются описания «психиатрии времен Розенхана». Например, журналистка Марина Коваль устроилась работать санитаркой в одну из провинциальных психиатрических клиник в 2013 году. После она опубликовала репортаж, в котором сообщала о чудовищных условиях, в которых были вынуждены жить пациенты. Коваль пришла к выводу, что грубое нарушение санитарных норм, побои, угрозы, курение медперсонала в палатах, воровство вещей пациентов и пр. является простым следствием того, что психически больных людей не воспринимают как полноценных личностей. Помимо этого, пациенты принимали психотропные препараты, купировавшие симптомы и одновременно делавшие его очень послушным и удобным для медперсонала. Некоторые больные жаловались на побочные эффекты от лекарств: одни падали в обмороки, другие теряли память, третьи резко набирали вес. При этом осмотр психиатра в лучшем случае занимал пять минут. Коваль отмечает, что в современных психиатрических клиниках находится немало внешне абсолютно нормальных людей. В больницу их мог привести простой нервный срыв. Однако, как и в случае с Розенханом, после постановки диагноза и оформления медицинской карты, вопрос «нормальности» никого не волновал.

Безусловно, нельзя дискредитировать психиатрию как институт, обесценив многочисленные инновации, благодаря которым многие получают своевременную и эффективную помощь. Однако эксперимент Розенхана и последующие исследования ставят под сомнение многие принципы современной психиатрии.

Психиатр рассказал, как понять, что вы сходите с ума

Наталия Белова

10 октября во всем мире отмечают День психического здоровья. В честь этого события жители столицы смогут получить бесплатную консультацию от специалистов Московской психиатрической службы. «Вечерняя Москва» решила выяснить, какие заболевания сегодня считаются самыми распространенными и как понять на ранних стадиях, что с вами что-то не так и вы сходите с ума. Об этом рассказал врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

— Я думаю, все заболевания стоит разделить с точки зрения распределения проблем по территории нашей страны — на то, что характерно для мегаполиса, и то, что для периферии, то есть населенных пунктов, выходящих за рамки столицы региона. Они, конечно, спокойнее, чем Москва, Питер, но заболевания для них будут характерны те же, и лидер среди них — стрессовые расстройства. Стресс в принципе бич любого крупного города. Самая привычная ситуация, к которой он ведет, — психосоматические расстройства, когда психика не справляется с постоянной нагрузкой. Это и гипертония, и язвенная болезнь желудка, астма, проблемы щитовидной железы, аллергия. В отдаленных поселениях стресса, конечно, будет меньше. К моей боли как психиатра, самое распространенное на периферии — алкогольная зависимость. Регионы спиваются. Если в мегаполисах проблемы с большим инфопотоком, то там, наоборот, отсутствие рабочих мест, учебных заведений для молодежи, пространств для формирования семейной ячейки.

— Какие тяжелые заболевания сегодня распространены шире всего? Шизофрения?

— На самом деле независимо ни от чего количество лиц, страдающих шизофренией, в среднем одинаково и, по данным разных регионов, варьируется от 1,5 до 2,5 процента в популяции. Также, по статистике, имеет место колоссальный рост депрессивных расстройств, но, честно говоря, таким исследованиям я не особенно верю, потому что сегодня это довольно популярный момент. Любой, кто хоть раз вбивал в поисковик «что-то мне грустно», моментально узнавал, что у него депрессия. Это ненаучная и непрофессиональная тенденция, которая лоббируется различными фармкомпаниями — психотропы и антидепрессанты сейчас популярны как никогда. Депрессию теперь не ставит только ленивый, причем распространилось это на врачей всех специальностей. Это категорически неверно. Это гипердиагностика. Под такой симптоматикой могут скрываться и невротические расстройства, и астенические реакции. По данным Советского Союза, от депрессии страдало примерно 10 процентов населения, и я скорее бы поверил этим данным. Сегодня подобная статистика — вторая по точности после астрологии.

— А если заболевание настоящее? Не придуманное ни врачами, ни самим пациентом. Как понять, что с вами что-то не так, что вы потихоньку сходите с ума и пора обращаться к специалисту?

— Я бы начал говорить о том, как заниматься самодиагностикой не с того момента, когда нужно в спешке собираться и укладываться в клинику, а о более ранних проявлениях, на которые у нас, к сожалению, не принято обращать внимание. Это нарушение сна, причем как в сторону укорочения, так и в сторону удлинения, нарушение пищевого поведения — тоже в обе стороны, повышенная усталость, пониженный иммунитет. То есть не когда человек, например, заболевает ангиной, а когда наблюдаются постоянные мелкие заболевания: насморк, горло, слабость, вялость, леность. Некоторые психологи еще называют это прокрастинацией. Они вообще придумали массу абсурдных названий и симптомов, не отражающих сути явлений. Как говорил мой приятель: «Каждый суслик в поле — агроном». Так и здесь — у каждого должен обязательно быть свой синдром. На самом же деле, обратить внимание стоит на ту симптоматику, которую я указал, не придумывая ей новых названий. Это четкие маркеры того, что с организмом что-то не так — он дает сигналы в мозг, пытаясь заставить его работать. Особенно этому подвержены мужчины. В таких ситуациях следует попрать социальные нормы, потому что нам ведь часто говорят не распускать сопли, что все это ерунда, нами самими придуманная. Но здесь спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

— Я, например, нашла у себя все перечисленные симптомы. Куда теперь бежать?

— Я бы начал с простого. В первую очередь следует проанализировать свой жизненный график, прикинуть, сколько времени уходит на сон, на работу. Второе — очень банальный момент здоровья. Начинаем правильно питаться, включаем в режим дня обязательные минимальные физические нагрузки — я ни в коем случае не говорю, что нужно бежать в спортзал и становиться айронменами, просто небольшая нагрузка в течение 3–5 минут, но ежедневная. Также необходимо взвесить свое отношение к жизни вообще, найти то, что доставляет удовольствие. Если все это уже сделано, отправляемся к соматологам. Но за ними нужно следить — если видите, что условный гастроэнтеролог выписывает вам феназепам, пишет какой-то неясный диагноз, не направляя при этом к психотерапевту, врача стоит сменить.

— Скажите, насколько люди, страдающие тяжелыми психическими заболеваниями, могут адекватно функционировать в обществе?

— Это очень тяжелый вопрос. Такие люди находятся на стыке медицины, юриспруденции и социума. К сожалению, у нас абсолютно не отрегулировано правовое поле, что не позволяет психиатрам оказывать помощь в достаточном объеме. С точки зрения социума до сих пор живут и плодятся мифы о карательной психиатрии. Со стороны юриспруденции мы не можем даже вызвать на осмотр человека, который стоит на учете. Более того, обязаны спустя какое-то время его с этого учета снять. Ситуация настолько сложна, что иногда человек просто не может получить помощь, мы начинаем работать уже постфактум, когда приключилась трагедия. Институт психиатрии в этом отношении развален, и восстанавливать его крайне сложно. Человеку, страдающему от серьезных недугов, чаще всего остается надеяться только на помощь друзей, родных и близких, им необходима эта поддержка, только с ней у пациента есть шанс. Без нее он практически отсутствует.