Вспомни что относится к большому фольклору

Фольклор. Жанры фольклора

Фольклор — художественное творчество народа, отражающее его жизнь и взгляды.

Объяснение и примеры

Предшественником литературы был фольклор — устное народное творчество. В прошлом не существовало строгого разделения на виды искусства, и они реализовывались в народном творчестве, совмещавшем в себе и музыку, и театр, и литературу, и танец, и многие другие виды искусства.

Пример

Частушка совмещает в себе песню, припевку, прибаутку, дразнилку. Кроме того, она может исполняться в танце.

Фольклор зародился ещё в дописьменную эпоху, поэтому данный вид творчества по традиции передавался только в устной форме (из уст в уста). Ни одного автора фольклорных произведений мы назвать не можем: это коллективное творчество народа.

Процесс создания фольклора основывался на повторении уже известных произведений (сказок, песен, загадок, пословиц и др.). Повторяя фольклорные произведения, люди вносили в них изменения — упускали некоторые детали или придумывали новые. Поэтому фольклорные произведения дошли до нас во множестве вариантов. Однозначно говорить о правильности какого-то одного из существующих вариантов каждого фольклорного произведения было бы несправедливо: все они достойны внимания.

В фольклоре, как и в литературе, существует три рода произведений: эпические, лирические и драматические.

Жанры фольклора

Эпический род

Жанр

Характеристика

Пример

Народная эпическая песня о богатырях. Повествовалась нараспев. Всегда строится по плану: запев, зачин, основная часть, концовка

«Вольга и Микула Селянинович», «Алёша Попович и Тугарин Змей», «Садко»

Небольшое произведение, посвящённое какому-либо историческому событию. Похоже на былину, но меньше по объёму и более достоверное

«Авдотья Рязаночка», «Взятие Казани», «Казнь стрельцов»

Преимущественно прозаический рассказ о вымышленных событиях. Может быть фантастическим (волшебная сказка), авантюрным (сказка о животных) или реалистическим (бытовая сказка)

Волшебные сказки — «Василиса Премудрая», «Аленький цветочек»; сказки о животных — «Коза-дереза», «Петушок — золотой гребешок»; бытовые сказки — «Дочь-семилетка», «Чего на свете не бывает…»

Рассказ о реальных (или вымышленных, но возможных) событиях

Предание о Петре Первом»

Рассказ, повествование, в котором ведётся от лица рассказчика

«Артёмов ключ», «Еремеево слово»

Лирический род

Жанр

Характеристика

Пример

Краткое поучительное изречение

«Тише едешь — дальше будешь», «На чужой каравай рот не разевай», «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда»

Народное выражение (зачастую в форме словосочетания), оценивающее коголибо или чтолибо

«Не в бровь, а в глаз», «без году неделя», «два сапога пара»

Календарные обрядовые песни

Песни, которые исполнялись во время календарных праздников

«Завью венки» (песня для «зелёных святок»)

Семейные обрядовые песни

Песни для свадеб и похорон

«Во горнице, во светлице…» (исполнялась во время свадеб)

Магические песни-заговоры, призванные оберегать ребёнка

«Баю-баюшки-баю, не ложися на краю…»

Грустные песни о сложностях в семейной жизни

«На улице воробушек…», «Лучинушка»

Песни о влюблённых

«Раз, два — люблю тебя…», «Миленький ты мой…»

Песни о горе, связанном со смертью дорогого человека или расставанием с ним

Короткие смешные песенки, исполняются в учащённом ритме («частятся»)

«Ой, маменька, тошно, Хвораю нарошно: Пеки пышки на меду — Я милого приведу»

Драматический род

Жанр

Характеристика

Пример

Произведения со сценическими элементами

«Царь Максимильян», «Театр Петрушки»

Задания для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Кто является автором фольклора?

Ответ. Народ.

Определите жанр фольклорного произведения «Вольга и Микула Селянинович».

Ответ. Это былина — эпическая песнь о богатырях. Оба главных героя былины — и Вольга, и Микула Селянинович — русские богатыри. В былине отдельно отмечены сверхвозможности Микулы Селяниновича, образ которого символизирует народную силу.

Эпиграф комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» («На зеркало неча пенять, коли рожа крива») является отдельным произведением фольклора. Назовите его жанр.

Ответ. Это пословица — краткое поучительное изречение. Данная пословица связана по смыслу с комедией «Ревизор»: в финале городничий сокрушается, что был обманут Хлестаковым, но не вспоминает, что сам жил обманом и стремился к обману.

Что такое Жанры фольклора

Жанры фольклора — это разделение фольклора на различные направления (стили).

Фольклор — это устное народное творчество. Его создаёт народ на протяжении уже многих веков и передаёт в устном виде следующим поколениям.

Фольклор делится на большие и малые жанры.

Большие жанры фольклора

Эти жанры включают в себя: эпические, лирические и драматические произведения.

Эпические произведения

Эпические произведения — это народная проза, сказания, которые воспевают подвиги, повествуют о каком-либо событии или герое.

Лирические произведения

Это проза под музыку. Сюда относят:

Драматические произведения

Сюда относят народные драмы, то есть обрядовые и театральные представления. Обычно они не имеют заготовленного сценария или текста. Актёры импровизируют на тему, которая волнует народ.

Такое представление может быть и сатирическим. Актёр может взаимодействовать со зрителями, обращаться к ним.

Малые жанры фольклора

Включают в себя произведения, в которых мало текста, и детский фольклор:

Детский фольклор

Включает как произведения, которые придумывают дети, так и те, которые взрослые создают для детей — для их обучения и воспитания.

К детскому фольклору причисляют:

Примеры детского фольклора

Потешка

«Гуси вы, гуси,

Красные лапки!

Где вы бывали,

Что вы видали?

— Мы видели волка:

Унёс волк гусёнка,

Да самого лучшего,

Да самого большего!

— Гуси вы, гуси,

Красные лапки!

Щипите вы волка —

Спасайте гусёнка!».

Пестушка

«Баба сеяла горох —

Прыг-скок, прыг-скок!

Обвалился потолок —

Прыг-скок, прыг-скок!».

Приговорка

«Солнышко-вёдрышко,

Выгляни в окошечко!

Солнышко, нарядись,

Красное, покажись!».

Закличка

«Иди, весна,

Иди, красна.

Принеси ржаной колосок,

Овсяный снопок, большой урожай

В наш край».

Читайте подробнее про Фольклор и его примеры.

Большие фольклорные жанры, их особенности

Содержание статьи

В фольклоре выделяют три разновидности произведений:

Некоторые большие фольклорные жанры (сказка, песня, легенда) вошли в литературу.

Большие фольклорные жанры: сказка

Сказка – это древнейший жанр устного народного творчества. Это преимущественно прозаическое произведение авантюрной, волшебной или бытовой направленности. Большинство сказочных сюжетов повторяются у разных народов мира.

В сказке обязательно в финале торжествует добро и истина, которые всегда на стороне обиженных и притесняемых героев. Сказка имеет свой выразительный, лаконичный и ритмичный язык. Благодаря этому и создается особый фантастический мир. По тематике и стилистике сказки делят на несколько больших групп:

Сказки волшебного типа бывают приключенческими и героическими. Они повествуют о том, как главный герой сталкивается с бедой или трудностями, и рассказывают, как он их преодолевает. В основе повествования обычно лежит чудесный мир. Пример волшебных сказок: «Царевна-лягушка», «Иван-царевич и серый волк», «Марья Моревна».

В сказках о животных действующими персонажами являются звери, птицы, рыбы. Они разговаривают друг с другом, решают стоящие перед ними трудности, задачи, воюют друг с другом, примиряются. В основе таких произведений тотемизм, то есть вера в тотемного животного, покровителя рода. Пример таких сказок: «Лиса и Журавль», «Волк и Лиса», «Рукавичка» и др.

Бытовая сказка воспроизводит людской быт и показывает все стороны обыденной жизни. Конфликт такой сказки часто заключается противостоянии таких качеств человека, как порядочность, благородство, честность, спрятанным под маской простоватости и наивности, негативным качествам, жадности, злобы, зависти, вызывающим у народа резкое неприятие. В качестве примера подобных сказок можно привести «Каша из топора», «Мудрая дева», «Хитрый мужик».

Народная песня в большом фольклорном жанре

Народная песня – это словесно-музыкальное фольклорное творчество, отражающее национальные черты народа, его обычаи, важные исторические события. Песня своеобразна по языку и жанровой структуре.

Народные песни бывают обрядовые и необрядовые. Календарные обрядовые песни сопровождают праздники: Колядки, Масленицу, весну, жатву. Главное назначение таких произведений состоит в оказании желаемого воздействия на природу, например, попросить хороший урожай.

Необрядовые песни исполнялись в любое время года в самых разных условиях: «Дубинушка», «Черный ворон», «Во поле береза стояла», «Два веселых гуся».

Большие фольклорные жанры: былины

Былины представляют собой героический эпос и грандиозное создание народного искусства. Этот жанр имеет огромное значение в воспитании у детей любви к родной истории. Как правило, в произведении описывается героико-патриотическая жизнь богатырей и исторические события Древней Руси.

Суть былин зиждется на борьбе двух начал, добра и зла, в которой закономерно побеждает добро. Самые известные былинные герои — Алеша Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич. Они являются собирательными образами, в которых запечатлены черты многих реальных людей, чья жизнь и подвиги легли в основу героических повествований.

Былина произошла от слова «быль», однако присущая таким произведениям художественная условность часто выражается в фантастическом вымысле. Реалии древности в них тесно переплетаются с мифологическими мотивами и образами. Недаром одним из ведущих приемов в былинном повествовании считается гипербола. Она придает монументальность персонажам, а их фантастическим подвигам – достаточную художественную убедительность.

Примеры русских былин: «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Вольга и Микула», «Садко», «Добрыня и Змей».

Предание и сказ

Предание представляет собой созданный устно рассказ об исторических событиях и деяниях реальных лиц. Особенностью данного фольклорного жанра можно назвать то, что произведения имеют установку на достоверность. В преданиях также рассказывается о происхождении тех или иных названий.

Примеры преданий: «Повести временных лет», «О мести княгини Ольги древлянам», «О белгородском киселе», «предания о Петре Первом».

Сказ – это жанр фольклора, повествующий о современных событиях или недавнем прошлом. В отличие от былины или легенды, он не содержит фантастического элемента.

Данная форма эпического повествования основана на имитации речевой манеры обособленного от автора персонажа. Рассказчик синтаксически, интонационно и лексически ориентирован на устную речь. Примеры сказа: «Артемов ключ», «Еремеево слово».

Легенды

Легенды представляют собой прозаические народные произведения, в которых фантастическим образом осмыслены разные события. Обычно эти события связывают с миром растений, с явлениями неживой природы (гром, молнии, землетрясения), с царством животных и людей (народы, племена или отдельные личности). Легенды могут повествовать и о сверхъестественных существах: Боге, святых, ангелах или нечистых духах.

К основным функциям легенд относят объяснительную и нравоучительную. Важной особенностью данного жанра является то, что хотя в легендах явно ощущается языческая основа, они связаны с христианскими представлениями. Во всех подобных произведениях народного творчества человек – главный герой – оказывается выше и сильнее нечистых духов.

Выделяют из легенд народные демонологические рассказы, представляющие собой полностью суеверные повествования, связанные с персонажами низшей мифологии. Данные произведения имели большое распространение среди обычного неграмотного народа до начала ХХ века за счет сильного языческого мироощущения.

В научной литературе такие демонологические рассказы о колдунах, леших, чертях, домовых, полуверицах впервые были названы былинками. То есть это небольшие устные повествования о представителях нечистой силы, находящих отражение в бытовой жизни простого человека.

Встречаются нечистые духи там, где народным эпосом определено их место обитания, как правило, это пустынные и опасные места:

Нечистая сила может обитать на деревьях, в заброшенных строениях, в подполе и на чердаке, в банях, сараях, хлевах. Один из самых популярных персонажей – домовой – вообще обычно живет в избе, под печью или за ней, и считается хозяином жилища.

Особенность демонологических рассказов в том, что они обращены к настоящему, а случившееся в них событие всегда невероятно. Рассказчик при повествовании всегда испытывает чувство страха. Главная цель, преследуемая такой легендой – убедить в истинности произошедшего и внушить страх перед демоническим существом, а также перед местами, где они обитают.

Что такое фольклор и какие жанры он включает

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Современная литература имеет свое начало и одной из ее предтеч был фольклорный жанр.

Еще до изобретения книгопечатания произведения народного творчества передавались из уст в уста.

Давайте сегодня посмотрим на то, что такое фольклор в современном понимании, какие функции он выполняет, кто и как его изучает, по каким признакам можно отличить фольклорные произведения и, конечно же, посмотрим на примеры таких произведений в русском творчестве.

Фольклор — это наша генетика

Термин «фольклор» (от англ. folk-lore «народная мудрость») появился в Европе на рубеже XVIII-XIX веков. В России стал активно использоваться с 30-х годов ХIХ века.

Он обобщил представления о литературных и музыкальных произведениях (песнях, танцах), созданных коллективом неизвестных авторов из народа на протяжении нескольких десятков (или сотен) лет в отдалённом историческом прошлом.

До ХХ века фольклором также называли произведения декоративно-прикладного и архитектурного творчества.

Говоря проще, фольклор – это устное народное творчество. В настоящее время понятие активно используется в музыкальном и литературном смысле.

Нас интересует последний, и важно отметить, что именно он является первым источником возникновения художественной литературы. Второй её источник – духовная литература, создававшаяся в таких культурных центрах, как монастыри, — повлияла на народное мировоззрение цементирующим нравственным началом.

Фольклор же открыл шлюзы обыденной разговорной речи, источники словесной образности и сказочной фантазии.

Жанры фольклора

Произведения устного народного творчества принято делить на три разновидности:

Как и в художественной литературе, эпос, лирика (что это?) и драма (что это?) представлены традиционными для каждого из родов жанрами. Лирические песни раскрывают сокровенные темы народной жизни.

Выделяют следующие их виды:

Эпические жанры – это былина, сказка, сказ, быль, небылица, быличка, бывальщина.

Малые жанры фольклора — пословица, поговорка, скороговорка, загадка, прибаутка — тоже элементы эпоса.

Чтобы представить фольклорные драматические произведения, надо увидеть народный ярмарочный театр «раек». Тексты для него писались особым стихом – раешником. Рождественские мистерии, балаганные комедии, шаржи, бытовые зарисовки – всё это народная драма.

Особенности фольклорных произведений

Внимательно вчитавшись в определение, можно выделить несколько важных признаков фольклора:

Фольклор – это наша генетика. Если народ исчезнет с лица Земли, «собрать по кусочкам» его культуру можно будет с помощью сказок, преданий, пословиц, песен.

Русский фольклор

Произведения русского литературного фольклора изучаются с первых ступеней школы. Это русские народные сказки, пословицы, загадки. Дети постарше знакомятся с былинами о русских богатырях.

В старших классах школы изучаются фольклорные источники произведений классической литературы: повестей и поэм А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. Не зная народных сюжетов и персонажей, в каком-то смысле ставших азбукой национальной образности, нельзя до конца понять многообразный мир отечественной культуры.

Многие думают, что кроме «Курочки Рябы», «Колобка» и «Репки» русскому народу нечего рассказать. Это не так. Откройте сборник волшебных сказок — захватывающее чтение вам обеспечено!

В минуту лирической тоски перелистайте собрание народных песен, а лучше послушайте их в музыкальном сопровождении. То, о чём в них поётся, касается каждого, задевает самые тайные струны, вызывает и улыбки, и слёзы. Это наша звучащая жизнь, наша знающая, что всё на свете повторимо.

В чём смысл фольклорных произведений

Народное творчество всегда функционально, оно не рождается из ниоткуда и всегда имеет чёткую цель. Учёные предлагают разделять произведения фольклора на следующие типы:

В первом типе описывается повторение ритуальных действий, значимые для многих поколений жизненные события. Обрядовый фольклор делится на семейный и календарный. Первый касается вех семейной жизни: сватовства и свадьбы, рождения детей, смерти родственников. Он широко представлен венчальными и погребальными песнями, причитаниями, заговорами.

Отдельно стоит детский фольклор с его колыбельными, потешками, пестушками.

Необрядовый фольклор приурочен к календарному кругу крестьянской жизни: смене времён года и хозяйственной деятельности труженика-земплепашца. Каждое событие цикла сопровождается особыми песнями: колядками, закличками, запашками и т. д.

К необрядовым жанрам относятся былины, сказки, частушки, загадки, пословицы, поговорки.

Изучение фольклора

Видите, как важен фольклор! Вот почему для его изучения понадобилось создать отдельную научную дисциплину. Называется она фольклористикой. Наравне с этнографией эта наука исследует жизнь простого народа.

Этнографы занимаются описанием жилищ, одежды, посуды, пищи, обрядов, обнаруживая предметы материальной культуры, а фольклористы делают то же самое, изучая художественное слово.

Их цель – проследить, как менялись виды, жанры художественного творчества, как появлялись новые сюжеты и мотивы, какие социальные и психологические явления нашли отражение в тех или иных произведениях.

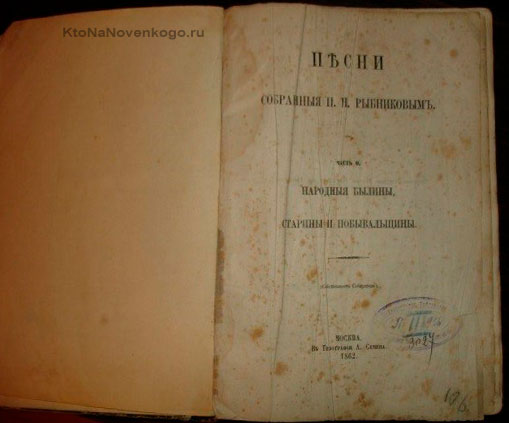

Выдающиеся отечественные учёные И. М. Снегирёв, И. П. Сахаров, Ф. И. Буславев, А. Н. Веселовский, П. Н. Рыбников, В. Я. Пропп и многие другие стали первыми собирателями фольклорных произведений.

Под их редакцией выходили сборники были, пословиц, сказов, записанных ими в экспедициях по стране. Добывая старинные образцы народного творчества, фольклористы дарят читателям богатый мир нашего звучащего прошлого.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (8)

Я выросла с бабушками, поэтому в моем детстве было очень много фольклора. В деревне, где жила моя бабуля, фольклор звучал из уст старушек в каждом доме. Пословицы и поговорки я слышала каждый день. А ещё песни. Бабушка моей подруги пела нам песню про Пастушку, а мы снова и снова просили ее исполнить. Много лет спустя нашла слова этой песни в интернете. Вот такой фольклор.

Фольклор разный бывает, а русские народные сказки отнюдь не всегда приличные, есть с употреблением мата и с кучей всякой пошлятины, но в открытом доступе такие народные сказки трудно найти.

Фольклор это древность — например, частушки на балалайке! Его также ассоциируют с бабками-дедками, Кощеями, Водяными и деревнями. Обычно им занимаются ботаны и их друзья-чудики! 🙂

Хотя на первый взгляд так не кажется, многие современные фильмы, особенно в жанре мистики и фэнтези основаны на древнем фольклоре. Новые сюжеты на самом деле не придуманы с нуля, просто адаптированы под современные требования.

К глубокому сожалению фольклор сейчас изучают в школах как формальность. Слава богу моя бабушка еще жива и мои дети могут послушать старые рязанские песни и сказки о местной нечисти!

Именно старики из деревень несут наше наследие. Сомневаюсь, что следующее поколение застанет это((

Я почему-то думал, что это русское слово. Как-то странно осознавать, что даже такая близкая нам сфера названа иностранным словом.

Сразу почему-то вспомнился Шурик, который собирал тосты.)) «Будьте добры, помедленней, я записую»))))

Большие фольклорные жанры, их особенности

Слово «фольклор», которым часто обозначают понятие «устное народное творчество», произошло от соединения двух английских слов: folk — «народ» и lore — «мудрость». Как и литература, фольклорные произведения делятся на эпические, лирические и драматические. К эпическим жанрам относятся былины, легенды, сказки, исторические песни. К лирическим жанрам можно отнести любовные, свадебные, колыбельные песни, похоронные причитания. К драматическим — народные драмы (с Петрушкой, например). Первоначальными же драматическими представлениями на Руси были обрядовые игры: проводы Зимы и встреча Весны, детально разработанные свадебные обряды и др. Следует помнить и о малых жанрах фольклора — частушках, поговорках и пр.

Детский фольклор. Это понятие в полной мере относится к тем произведениям, которые созданы взрослыми для детей. Кроме того, сюда входят произведения, сочиненные самими детьми, а также перешедшие к детям из устного творчества взрослых. То есть структура детского фольклора ничем не отличается от структуры детской литературы. Многие жанры связаны с игрой, в которой воспроизводятся жизнь и труд старших, поэтому здесь находят отражение моральные установки народа, его национальные черты, особенности хозяйственной деятельности. В системе жанров детского фольклора особое место занимает «поэзия пестования», или «материнская поэзия». Сюда относятся колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, сказки и песни, созданные для самых маленьких.

Более крупные произведения детского фольклора — песня, былина, сказка.

Русские народные песни играют большую роль в формировании у детей музыкального слуха, вкуса к поэзии, любви к природе, к родной земле. В детской среде песня бытует с незапамятных времен. В детский фольклор вошли и песни из взрослого народного творчества — обычно дети приноравливали их к своим играм. Есть песни обрядовые («А мы просо сеяли, сеяли. »), исторические (например, о Степане Разине и Пугачеве), лирические. В наше время ребята чаше распевают песни не столько фольклорные, сколько авторские. Есть в современном репертуаре и песни, давно свое авторство потерявшие и естественно втянутые в стихию устного народного творчества.

Былины. Это героический эпос народа. Он имеет огромное значение в воспитании любви к родной истории. В былинах всегда повествуется о борьбе двух начал — добра и зла — и о закономерной победе добра. Самые известные былинные герои — Илья Муромец. Добрыня Никитич и Алеша Попович — являются собирательными образами, в которых запечатлены черты реальных людей, чья жизнь и подвиги стали основой героических повествований — былин (от слова «быль») или старин. Былины — грандиозное создание народного искусства. Присущая им художественная условность нередко выражается в фантастическом вымысле. Реалии древности переплетаются в них с мифологическими образами и мотивами. Гипербола — один из ведущих приемов в былинном повествовании. Она придает персонажам монументальность, а их фантастическим подвигам — художественную убедительность.

Сказки. Они возникли в незапамятные времена. Сказывание сказок было распространенным увлечением на Руси, их любили и дети, и взрослые. В сказке непременно торжествуют истина и добро. Сказка всегда на стороне обиженных и притесняемых, о чем бы она ни повествовала. Она наглядно показывает, где проходят правильные жизненные пути человека, в чем его счастье и несчастье, какова его расплата за ошибки и чем человек отличается от зверя и птицы.

В сказке для детей кроется особое очарование, открываются какие-то тайники древнего миропонимания. Они находят в сказочном повествовании самостоятельно, без объяснений, нечто очень ценное для себя, необходимое для роста их сознания. Воображаемый, фантастический мир оказывается отображением реального мира в главных его основах. Сказочная, непривычная картина жизни дает малышу и возможность сравнивать ее с реальностью, с окружением, в котором существуют он сам, его семья, близкие ему люди. Сказка приучает его к мысли, что зло в любом случае должно быть наказано.

Для детей вовсе не важно, кто герой сказки: человек, животное или дерево. Важно другое: как он себя ведет, каков он — красив и добр или уродлив и зол. Сказка старается научить ребенка оценивать главные качества героя и никогда не прибегает к психологическому усложнению. Чаще всего персонаж воплощает какое-нибудь одно качество: лиса хитра, медведь силен, Иван в роли дурака удачлив, а в роли царевича бесстрашен. Персонажи в сказке контрастны, что и определяет сюжет: прилежную, разумную сестрицу Аленушку не послушался братец Иванушка, испил воды из козлиного копытца и стал козликом, — пришлось его выручать; злая мачеха строит козни против доброй падчерицы. Так возникает цепь действий и удивительных сказочных событий. Сказка строится по принципу цепной композиции, включающей в себя, как правило, троекратные повторы. Иногда повтор осуществляется в форме диалога; тогда детям, если они играют в сказку, легче перевоплощаться в ее героев. Часто сказка содержит песенки, прибаутки, и дети запоминают в первую очередь именно их.

Сказка имеет собственный язык — лаконичный, выразительный, ритмичный. Благодаря языку создается особый фантастический мир. По тематике и стилистике сказки можно разделить на несколько групп, но обычно исследователи выделяют три большие группы: сказки о животных, волшебные сказки и бытовые (сатирические).

Народная сказка и миф

Мировые истоки детской литературы: архаические цивилизации, эпоха античности, ранние стадии развития мировых религий, мировой фольклор. Месопотамская цив-ия-зарождение письменности в 3 тыс. до н.э. были найдены «школьные» таблички, учебные пособия, таблички с упражнениями по разл областям знаний (математика, язык, юриспруденция).

В круг чтения детей и подростков вошел шумеро-аккадский «Эпос о Гильгамеше»., 2-3 тыс. до н.э.Первый его русский переводчик – Гумилев. Воскобойников в 1997 году написал детскую повесть «Блистательный Гильгамеш». Это произведение состоит из 12 «песен», их последовательность соответствует 12 знакам зодиака. Сюжетные мотивы: Гильгамеш, одетый в шкуру убитого им льва, одолевает небесного быка, находит цветок вечной молодости, убивает змею, поселившуюся на дереве в таинственном саду, получает священные предметы из подземного мира. Похож на Геракла.

Наряду с персонажами-детьми есть и «небожественные» дети. Например,ветхозаветный сюжет о близнецах Исаве и Иакове, один-станет искусным звероловом, другой- кротким «человеком шатров», т.е. практик и лирик. Комические и драматические дуэты: Чук и Гек у Гайдара, Том Сойер и Гек Финн и Твена.

Древнегреческие и древнеримские школы. Флегонт Тралльский, Рим автор, 2 в н.э. сборник «Удивительные истории», в этих историях действуют фантастические существа и призраки; восточная волшебная сказка соединяется с элементами мистики, фантастики.

Античная цивилизация оставила странам разваливавшейся римской империи богатейшее культурное наследие, его хватило на многие века,пока не сформировались самостоятельные национальные культуры. С утверждением христианства стали менятся отношения в обществе, авторитет античных классиков перестал быть непререкаемым, а фольклор уже не давал ответов на новые вопросы.

(из лекций). Первое знакомство ребенка с мифом- через церковную службу. Миф- рассказ о богах и героях древности. Культ природы и предков- отправная точка для формирования мифа. Зерно мифа- это архетип, некое заложено в нас знание. Мифы бывают: астральные(о звездах), календарные, антропогонические(о сотворении и происхождении человека), тотемические (миф о родстве людей с объектами живой природы), эсхатологичесике(миф о конце света). Христ миф обнаруживает себя в прозе: переожение священного писания для детей, в литературной сказке, где происходит наложение языч и христ мифов; в жанре святочного рассказа. Пасхальной истории, в сюжетах фэнтези.

Детская литература в РоссииXV-XVIIIвеках

Всю историю древнерусской детской литературы можно раздев лить на четыре периода:

1) вторая половина XV — первая половина XVI в., когда появились первые познавательные произведения;

2) вторая половина XVI — начало XVII в., когда было издано 15 печатных книг для детей;

3) 20—40-е гг. XVII в., когда начинается регулярное стихотворство;

4) вторая половина XVII — период мирования разных жанров и видов детской литературы.

Большое развитие в XVII в. получает поэзия. Стихи того времени, адресованные детям, были, с современной точки зрения, еще довольно примитивными. Но именно с них начиналась детская поэзия.

Редкая детская рукописная или печатная книга обходилась без стихотворений. Особенно много их было во второй половине XVII в., когда писались и произведения большого объема, которые мы теперь называем поэмами. Стихами излагались правила поведения, сообщались разные сведения о мире. Большинство стихотворений анонимны. Однако некоторые авторы известны были уже тогда, другие установлены теперь. Самым первым детским поэтом на Руси следует считать справщика Московского Печатного двора Савватия. Справщик отвечал за содержание, грамотность книги. Поэтому на эту должность назначались самые образованные люди. В настоящее время известно более десяти стихотворений Савватия, написанных им специально для детей. Среди них — первое стихотворение в книге Московской печати, помещенное в азбуке издания 1637 г. Оно состоит из 34 строк. В стихотворении просто, тепло и ясно рассказывается читателю о книге, которую он держит в руках, восхваляется грамота, книжная премудрость, даются разнообразные советы, как учиться и как читать. По композиции это задушевная беседа с ребенком на интересную и важную для него тему.Автор убеждает ребенка не лениться в учении, быть старательным, во всем слушаться учителя. Только в этом случае он может научиться «мудростному писанию»(грамоте), попасть в число «мудрых мужей» и стать «истинным сыном света». Позднее, во второй половине XVIIв., стихотворение это широко распространялось через рукописные книги.

Большой известностью пользовалось и другое стихотворение Савватия — «Прещение вкратце о лености и нерадении», состоящее из 124 строк. В нем создан отрицательный образ ученика, способного, но ленивого и нерадивого. Савватий старается привить детям уважение к грамоте, восторженное отношение к образованию и презрение к невежеству. Автор подводит читателя к выводу, что учение — свет, а неучение — тьма. Как основное воспитательное средство Савватий использует убеждение, а как литературный прием — сравнение, уподобление. Например, он говорит, что бриллиант дорог игрой света, цветом, красками, а человек — образованием и «своим разумением».

В другом большом стихотворении, состоящем из 106 строк, названном«Азбука отпускная», создан образ положительного ученика, который внял советам своего учителя, старательно учился, и поэтому педагог научил его всему, что сам знал и умел. Это как бы напутственное слово ребенку в день окончания обучения.

Самым крупным поэтом XVII в. был Симеон Полоцкий. Настоящая его фамилия Петровский. В 1664 г. по приглашению русского царя Алексея Михайловича Симеон переехал в Москву, где открыл школу, стал принимать активное участие в литературной и общественной жизни. Симеон Полоцкий принимал участие в создании букваря 1664 г. Им же составлен целиком букварь издания 1667 г., который был переиздан в 1669 г. Написанное Симеоном предисловие для этого букваря является выдающимся педагогическим трактатом XVII в.

Но наибольший интерес представляет букварь 1679 г. В нем помещено два стихотворения для детей: «Предисловие юношам, учитися хотящим» и «Увещание». В первом из них рассказывается о книге, восхваляется грамота, содержатся призывы к детям хорошо учиться, ибо тот, кто трудится в юности, будет пребывать в покое в старости. Из всех трудов наибольшее удовольствие и пользу приносят чтение и учение. Второе стихотворение помещено в конце книги. Он написал стихотворные предисловия к изданным им для детей книгам «Тестамент» и «Повесть о Ваарламе и Иоасафе». В них он рассказывает о содержании книг, обращает внимание на самое главное, стараясь заинтересовать детей, подготовить к восприятию.Самыми главными книгами Симеона Полоцкого являются «Риф. мологион», имеющий 1308 страниц большого формата, и «Вертоград многоцветный», состоящий из 1316 страниц. Книги были предназначены, по словам автора, «в пользу юных и старых», которые могли в них «ума словес поискати» и читать «к научению возраста своего». В книгах немало стихотворений, доступных детям, в том числе приветственные стихи от детей к родителям, родственникам и покровителям.

Были доступны детям и приобретшие большую известность стихи о природе, минералах, животных, растениях, занимательные легенды и т. п. Вот, например, стихотворение «Дуга» («Радуга») или стихи о земле и воде.Будучи учителем по профессии и выдающимся поэтом своего времени Симеон Полоцкий внес значительный вклад в создание литературы для детей.

Первым русским писателем и поэтом, чье творчество было целиком посвящено детям, был Карион Истомин. Во всех своих произведениях Карион Истомин прославлял науку, «просвещение, ‘яги Он считал, что учиться должны все: дети всех сословий, мальчики и девочки, люди всех национальностей. Наука, по словам Кариона Истомина, должна избавить людей от нужды и горя. Хотя в большинстве своих стихотворений Истомин непосредственно адресовался к царевичам, но предназначал их для всего русского народа.

При жизни Кариона Истомина вышли три его книги для детей и полный комплект учебников. В другой детской книге Кариона Истомина — Большом букваре было 11 стихотворений. Кроме этого, он написал более десяти стихотворных книг. Так, в книге «Полис» рассказывается о всех, временах года, частях света, разных странах. В стихотворной книге «Домострой», состоящей из 176 строк, на ярких примерах, образно излагаются правила поведения. Основное содержание правил сводится к требованию заниматься изучением «наук свободных» и т. п.

Жанр литературной сказки. Традиционное и новаторское в сказках Пушкина

Сказки А.С. Пушкина появились в период наивысшего расцвета его творчества. Они не предназначались для детей, но почти сразу вошли в детское чтение.

В 1830 г. Пушкин начинает работу над сказкой о медведихе «Как весенней теплою порой», которая осталась незавершенной. В 1831 г. закончены «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о попе и о работнике его Балде». В 1833 г. написаны две сказки: «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». В 1834 г. появилась «Сказка о золотом петушке».

А.С. Пушкин создает свои сказки на фольклорном материале. «Сказка о попе и о работнике его Балде» близка по сюжету к народной сказке «Батрак Шабарша». Сюжет «Сказки о рыбаке и рыбке» связан истоками со сказкой «Жадная старуха» и был подарен Пушкину собирателем фольклора писателем В.И. Далем. «Сказка о царе Салтане» перекликается с народной сказкой «О чудесных детях». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» близка к сюжету народной сказки «Волшебное зеркальце». Обращаясь к устному народному творчеству, А.С. Пушкин видит в нем неисчерпаемые возможности для обновления литературы.

Сказки А.С. Пушкина — сюжетные произведения, в которых показан резкий конфликт между светлым и темным миром. Примером может служить «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Она была написана в 1831 г. и впервые напечатана в 1832 г. в третьей части «Стихотворений А. Пушкина». Это была первая сказка Пушкина, появившаяся в печати. Она встретила разноречивые отклики. Далеко не все современники поняли новаторство Пушкина и увидели рождение нового поэтического жанра. В нем с самого начала дается тонкое сатирическое снижение образа царя: «Во все время разговора он стоял позадь забора. » По цензурным условиям А.С. Пушкин не мог откровеннее высмеять высокородного любителя подслушивать. В сказке отражены многообразные оттенки человеческих чувств: «В кухне злится повариха, Плачет у станка ткачиха, И завидуют оне Государевой жене», и раскрываются сложные взаимоотношения между людьми.

Пушкин-сказочник выступил против монотонности поэзии, против стертых ритмико-синтаксических оборотов. Его стих подвижен, передает ритм движения и напряженность событий. Динамизм и быстрота смены событий свободно и легко уживаются с пейзажными картинами, лаконичными и зримо-красочными:Ветер весело шумит, Судно весело бежит. В синем небе звезды блещут, В синем море волны хлещут…

Энергична и действенна у Пушкина-сказочника звуковая организация стиха. Значимостью у него обладает каждый звук, то передающий плеск морской волны, то воспроизводящий полет комара или шмеля.

Пушкин выступает в «Сказке о царе Салтане» как борец за народность языка, или «просторечье». «Сказка о царе Салтане» завершается не моралистическим выводом, как было у многих других писателей-сказочников, а веселым пиром, славящим торжество добра.

Положительные персонажи в длительной борьбе побеждают: князь Гвидон встречается с отцом; ткачиха, повариха и сватья баба Бабариха посрамлены. Читатели всем сердцем на стороне «светлого мира» сказки, олицетворенного в образах царицы-матери, князя Гвидона, царевны Лебеди. Только образ царя Салтана вызывает сомнения и раздумья.

«Сказка о попе и о работнике его Балде» — сатира на обманывающих народ недобросовестных служителей православной церкви. В ней высмеиваются человеческая жадность, глупость и лицемерие. Поп собирается нанять слугу, который будет за гроши выполнять обязанности повара, конюха и плотника. Глупость и жадность заставляют его согласиться получать щелчки от Балды, которого он взял в работники. Но поп не только жаден, но коварен и зол, он пытается погубить Балду, давая ему невыполнимые поручения, например, собрать оброк с чертей.

«Сказка о попе и о работнике его Балде» при жизни поэта не была напечатана. Впервые ее опубликовал В.А. Жуковский в 1840 г. в журнале «Сын Отечества» с большими переделками, вызванными строгостями цензуры. «Поп» был превращен в «купца Кузьму Остолопа». Начиналась она так:

Жил-был купец Кузьма Остолоп, По прозванью Осиновый Лоб, а вся сказка была озаглавлена: «Сказка о купце Кузьме Остолопе и о работнике его Балде». Изменения, внесенные Жуковским, искажали социальную направленность сказки, нарушали систему ее образов и поэтическую целостность.

У Пушкина сказочные персонажи психологически и художественно совершенны; в процессе работы над сказкой он постоянно оттачивал ее стих, приближая его к народному, заостряя сатиру.

Художественные средства пушкинской сказки неразрывно связаны с его поэтическим мировосприятием. Поэт выступил против вычурности и заумности стиха; он стремился приблизиться к народной поговорке с ее афористичностью.

Пушкинский стих в сказке полон движения. Поэт порою целые строфы строит преимущественно из существительных и глаголов, чтобы передать остроту борьбы:

Бедненький бес Под кобылу подлез, Понатужился, Понапружился,

Приподнял кобылу, два шага шагнул, На третьем упал, ножки протянул.

В концовке сказки ясно выражено насмешливое отношение к попу. В 1835 г. в журнале «Библиотека для чтения» появилась «Сказка о рыбаке и рыбке», написанная за два года до этого.

В «Сказке о рыбаке и рыбке» отразились мотивы, бытующие не только в русском, но и в зарубежном фольклоре. Так, в сборнике братьев Гримм есть похожая сказка. Сказка Пушкина представляет собой философское по замыслу размышление о противостоянии терпеливого добра и агрессивного зла. Не чужд поэт и социальных мотивов. Это подчеркивается резким противопоставлением старика и старухи: он остается крестьянином, а она поднимается все выше по социальной лестнице.

В образе старика олицетворяется народное начало сказки. Он вынужден покоряться воле жадной старухи, но не испытывает к ней почтения, как бы высоко ни вознеслась она. Об этом свидетельствует его обращение к ней, когда она захотела стать царицей:

«Что ты, баба, белены объелась?»

Образ старухи, постепенно выходит за рамки изображения жадности и становится символом социального гнета. В «Сказке о рыбаке и рыбке» отразилось народное отношение к тиранам. Добро не столько побеждает зло в открытом противостоянии, сколько пережидает его. Сказка завершается поучительной картиной наказанного по законам высшей справедливости (их выразителем является золотая рыбка) самодурства:

Глядь: опять перед ним землянка; На пороге сидит его старуха, А пред нею разбитое корыто.

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» написана в 1833 г. Напечатана впервые в 1834 г. в журнале «Библиотека для чтения». В ней особенно четко отразилась гуманистическая направленность пушкинских сказок. В «Сказке о мертвой царевне» положительные персонажи наделены такими чертами характера, которые ценятся людьми труда: добротой, великодушием, храбростью, преданностью в дружбе.

Царица-мать верно ждет своего мужа, отправившегося в дальний поход. Пушкин рассказывает об этом в ярких сценах, близких по стилю к устному народному творчеству.

В образе царевны-дочери преобладают романтические мотивы. Она вызывает любовь девушки Чернавки и семерых богатырей и тем, что «всех милее, всех румяней и белее», и, главное, своей добротой, отзывчивостью, готовностью прийти на помощь.

Образ королевича Елисея дан в былинных тонах. Герой «отправляется в дорогу за красавицей душой, за невестой молодой». Он близок к природе. Лирические обращения Елисея к солнцу и месяцу, и наконец, к ветру поэтически окрашивают его образ, придают ему особое обаяние. «Сказка о мертвой царевне» написана поэтом в творческом состязании с Жуковским. Но в отличие от него Пушкин не ограничивается романтическим изображением героев, он вводит реалистические картины жизни царского двора, создает и сатирические персонажи в своей сказке. Таков в какой-то мере царь-отец, поспешивший жениться, едва истек положенный срок вдовства.

Основная же сила сатиры Пушкина направлена против царицы-мачехи, олицетворяющей «темный мир» в сказке. Зависть и злость ко всему светлому и доброму приводят ее в конце концов к смерти: «Тут ее тоска взяла, и царица умерла». Так в сказке победа добра символизирует гибель зла.

В «Сказке о золотом петушке», которая написана в 1834 г. и впервые напечатана в 1835 г. (журнал «Библиотека для чтения»), создан сатирический образ царя Дадона, который предпочитает царствовать без забот, «лежа на боку». Именно поэтому бездумно соглашается царь выполнить первую просьбу звездочета, подарившего ему золотого петушка. Царь Дадон изображен как человек, не способный любить не только страну, которой управляет, но и собственных сыновей. Слезы, вызванные их гибелью, легко уступают место сластолюбивому восторгу перед шамаханской царицей. В то же время царь показан далеко не безобидным: он самодур, способный из-за прихоти погубить старика, в свое время пришедшего ему на помощь: «Царь хватил его жезлом по лбу; тот упал ничком, да и дух вон».

Следует обратить внимание на то, что положительные герои всех сказок А.С. Пушкина — люди из народа: трудолюбивый, находчивый и веселый работник Балда («Сказка о попе и о работнике его Балде»); бескорыстный, добрый, невзыскательный труженик-старик («Сказка о рыбаке и рыбке»).

Для сказок Пушкина, как и для народных, характерна вера в светлые силы и чувства. Сказки Пушкина оптимистичны, в них добро всегда побеждает тьму и злобу. Находчивость и трудолюбие Балды помогают ему победить попа; любовь и верность Елисея воскрешают его невесту; сыновняя преданность Гвидона, его борьба с завистью и клеветой способствуют торжеству правды.

Чертами народности отмечена и поэтическая речь в сказках Пушкина. В них широко применяются народные поговорки, пословицы, слова и выражения, суффиксы: