Врожденная грамотность что это такое

Врожденная грамотность

Грамотность – приобретается. А выражение «врожденная грамотность» отражает удивление и восхищение перед людьми, которые, не прилагая никаких видимых усилий, пишут грамотно. У них есть нечто вроде интуиции, которая подсказывает, что вот так – правильно. Спроси такого человека, почему это правильно, он не сможет объяснить рационально. Скажет только: «я так чувствую», «это красиво», «это звучит лучше».

Поэтому врожденную грамотность правильнее называть «чувством языка».

Немного о себе

Люди с хорошим чувством языка встречаются не так уж редко. Могу сказать, что, начиная с более-менее последовательных школьных воспоминаний, я не испытывала проблем с грамотностью. Диктанты, изложения только на «отлично», при этом я не пользовалась правилами. На переменке перед уроком русского языка прочитывала нужное правило, забивая его в короткую память, чтобы ответить на уроке, а потом оно благополучно вылетало из головы.

Если возникало сомнение в том, как писать какое-то слово, я записывала варианты написания на черновике. Посмотришь на них, и сразу понятно, что правильно вот это написание.

Казалось бы, вот она, врожденная грамотность! Но вот моя мама говорит, что с грамотностью у меня не всегда дело обстояло так хорошо, как мне помнится. В первом-втором классе школы были и ошибки, и обидные описки. Менялись местами слоги, пропускались буквы. Кстати, о начальных классах у меня нет последовательных и четких воспоминаний. В памяти остались только несколько простых правил: «жи-ши» и «ча-ща», как проверить окончания «-тся» и «-ться», «не» с глаголами пишется раздельно.

А вот свою первую учительницу я помню хорошо. Мы ее любили. Надежда Васильевна была молодой, только из института, и наш класс был у нее первым. Она относилась к нам очень ответственно, старалась, чтобы каждый ребенок в классе успевал. На классных часах она читала нам интересные детские книжки, ярко помню «Незнайку на Луне» и свое впечатление от сцены невесомости (начало книги).

Когда нас приняли в пионеры, Надежда Васильевна предложила выпускать газету. Она называлась «Пионерский голос». Сначала дело шло вяло, но потом меня назначили ответственной за газету. Мама рассказывает, что это было общее решение – ее и учительницы. Газета представляла собой лист ватмана, на котором нужно было писать красивым почерком и без ошибок. Помню, что поначалу я писала карандашом, а потом обводила ручкой. Уже через полгода отказалась от карандаша, и стала писать сразу начисто и без ошибок.

На мой субъективный взгляд, именно работа над стенгазетой окончательно сформировала мое чувство языка. Нельзя сказать, что в раннем возрасте я очень много читала, чуть больше, чем положено, но не чрезмерно. Много и систематически читать я начала примерно с 10 лет. При этом в 3 года я могла рассказать наизусть «Мойдодыра». Родные вспоминают, как в раннем детстве я «замучивала» их просьбами почитать, причем могла слушать одно и то же несколько раз.

Это субъективный опыт. Попробуем разобраться, что в нем закономерно, а что случайно.

От чего зависит врожденная грамотность?

Психологи и педагоги сходятся в том, что чувство языка не зависит от каких-то особых врожденных качеств, хотя некоторые свойства памяти и анализа информации могут дать преимущества.

Ребенок познает язык сначала подражанием, затем части складываются в систему, он начинает пользоваться языком, со временем все более совершенно.

Исследователи отмечают, что на раннем этапе важную роль играет этническая принадлежность семьи. И хотя сейчас диалекты под влиянием СМИ все больше вытесняются, говор жителей северных, центральных областей России, Поволжья еще отличается от южан. Выработать интуицию грамотности южанам сложнее, потому что фонетика их диалектов больше отличается от нормативной орфографии.

Замечено также, что в двуязычных семьях, особенно когда родной язык (не русский) используется как язык бытового общения, феномен «врожденной грамотности» встречается редко. Кстати, замечательный русский педагог Константин Ушинский именно поэтому был против раннего изучения иностранных языков.

Значит, первое влияние на чувство языка оказывает та языковая среда, в которой растет ребенок. Чем грамотнее, правильнее, богаче речь родителей, чем больше ребенку читают хорошей детской литературы, тем больше «языковой» информации обрабатывает его мозг. Обрабатывает, значит, устанавливает связи и закономерности.

Рано или поздно ребенок начинает читать. В процессе чтения появляется и закрепляется так называемый «образ слова» — ребенок связывает уже знакомый ему звукокомплекс с графическим написанием слова. Если ребенок наделен хорошей зрительной памятью, орфография слов волей-неволей отложится в памяти. При этом важное условие – качественные, грамотно выстроенные, высокохудожественные тексты, и, конечно, они должны быть без опечаток.

Фонетический канал чтения – основной, но не единственный. Довольно большая часть правил языка основана на морфологическом и других принципах. Часто повторяясь, они невольно осознаются ребенком как некие закономерности. Так языковые модели могут быть освоены интуитивно.

Итак, самостоятельное чтение – очень важный этап. Родителям следует позаботиться о том, чтобы ребенок полюбил чтение. Как это сделать, смотрите в статье «Любовь к чтению: от рождения до школы».

И закрепляется чувство языка письмом. Не случайно в младшей школе так распространены задания по простому списыванию текста. К зрительному образу через письмо добавляется кинетический (двигательный). Именно через кинетический образ человек оценивает соответствие написанного слова некоему эталону, закрепившемуся в сознании.

Вот так и получается, что человек знает не правила, а логику правописания, и ощущает эту логику как «чувство языка». Точное научное определение этого понятия будет таким:

Чувство языка — феномен интуитивного владения языком, проявляющийся в понимании и использовании идиоматических, лексических, стилистических и прочих конструкций еще до целенаправленного овладения языком в обучении. Представляет собой обобщение на уровне первичной генерализации без предварительного сознательного вычленения элементов, входящих в это обобщение. Формируется в результате стихийного овладения речью и базовыми когнитивными операциями. Обеспечивает контроль и оценку правильности и привычности языковых конструкций.

Цит. по: Гохлернер М. М., Вейгер Г. В. Психологический механизм чувства языка // Вопросы психологии. 1982, №6, с.137-142.

Как выработать у ребенка чувство языка?

Бессознательно чувство языка вырабатывается у человека с доминирующим образным мышлением, цепкой памятью, хорошим восприятием зрительной информации.

Но это не значит, что детям с другими психофизиологическими особенностями чувство языка не доступно. Оно появится, если приложить к этому небольшие усилия.

Слушаем, читаем и развиваем память

О важности того, что ребенок слышит и что он читает, мы уже говорили. В раннем возрасте, до того как ребенок начнет читать сам, необходимо:

Пишем

Много читать очень важно, но не менее важно много писать! Это могут быть диктанты или простое переписывание текста. Добавьте ежедневно четыре-пять предложений к домашнему заданию.

Успех придет быстрее, если ребенок будет заинтересован в том, чтобы писать грамотно и красиво. Для этого можно использовать такие приемы:

Если ребенок делает ошибки при списывании текста, требуйте, чтобы он произносил слова по буквам так, как они пишутся (кОза, зуБ). Нужно, чтобы ребенок проговаривал буквы, которые не произносятся, выделял слабые доли.

Дополнительные упражнения по переписыванию нужно вводить тогда, когда ребенок уже научился достаточно хорошо писать (не раньше 2 класса школы).

Трудности

У «врожденной грамотности» есть своя оборотная сторона.

Если ребенок пишет, не задумываясь о правилах, у него не возникает потребности их учить. Чувство языка не гарантирует отличное написание тестов по русскому языку, потому что они проверяют знание правил. Оно не гарантирует «пятерки» на уроках, — когда учитель спрашивает, почему написано так, а не иначе, ребенок не может привести нужное правило.

Кроме того, преподаватели русского языка знают, что у детей с отличным чувством языка часто бывают проблемы со знаками препинания. А причина в том же – учить правила не хочется, потому что пользы от этого не чувствуется.

Если давить на ребенка, заставлять зубрить вопреки здравому смыслу, знания не будут прочными. Он может начать жаловаться, что правила его только запутывают, что он начинает сомневаться в правильности написания.

С таким ребенком нужно заниматься по методу – от примера к правилу (в школе обычно делают наоборот). Запишите с ним несколько подходящих фраз, попросите порассуждать – что в них общего, какой из этого можно сделать вывод. Тогда правило возникнет само, без труда, в процессе наблюдения за фактами языка. Такой подход не противоречит интуиции ребенка и не требует много времени.

Проверьте свое чувство языка. Припомните слово, в написании которого вы сомневаетесь. Запишите варианты написания на листок. Посмотрите на них – возникло ли у вас ощущение, что какое-то из них правильное?

Врожденная грамотность что это такое

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА БУДУЩЕГО, ПРОВЕРЕННАЯ ПРОШЛЫМ

Этот сайт посвящен возрожденным классическим традициям образования.

С глубокой благодарностью к великим педагогам прошлого, оставившим нам это бесценное наследие.

АЛТУШКИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

Руководитель проекта

Как перед многими мамами, передо мной когда-то встала проблема школьного обучения своих подросших детишек. Отдавать их в школу было безумно жалко. Я точно знала, что им там будет плохо, хотя и не могла тогда ясно сформулировать, почему…

ГОРЯЧЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Разработчик филологического блока

Бывают ли в жизни чудеса.

В самом начале 2008 года мне позвонили из Екатеринбурга. За полторы тысячи километров от Москвы состоятельная многодетная мама, озадаченная образованием своих детишек, нашла мои публикации, посвящённые К. Д. Ушинскому, его учебным книгам, и обратилась ко мне за советами. Это был подарок свыше!

КОСТЕНКО ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ

Разработчик математического блока, канд. физико-математич. наук, доцент

Более 140 опубликованных работ — научно-математических, научно-методических, историко-педагогических, в том числе учебник по теории вероятностей (изд. 2004 г. и 2012 г.) и монография «Проблема качества математического образования в свете исторической ретроспективы» (2013 г.).

НИФОНТОВА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА

Разработчик математического блока,

тренер-методист

Я работаю в Русской классической школе учителем математики и методистом уже более восьми лет. В эту школу я попала чудом, иначе не скажешь. Вспоминаю своё собеседование с учредителем школы — Татьяной Анатольевной.

БАЛАКАЕВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ

Разработчик программ по истории

По образованию я юрист. Окончил Свердловский юридический институт по специальности «правоведение». После получения диплома работал в Институте философии и права УрО РАН. Потом судьба привела меня в школу, и я стал учителем истории.

МАЛЮГА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Преподаватель начальной школы,

тренер-методист

Учителем начальных классов я работаю более 20 лет.

Начинала преподавать по программе традиционного обучения (математика М. И. Моро, Г. В. Бельтюкова; русский язык Т. Г. Рамзаевой, чтение М. И. Горецкого). Немного поработала и по программе «Школа 2100».

ШИПОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

Преподаватель филологии,

тренер-методист

Выбрать профессию учителя — это взять на себя огромную ответственность за юные души твоих учеников, а учитель-словесник вдвойне в ответе за то, какими людьми станут его ученики, с каким отношением к жизни, к людям, к Родине они выйдут из школы.

КОЧЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

Педагог дошкольного и начального образования,

тренер-методист

Я начала работать по этой программе десять лет назад. За спиной у меня к этому времени был многолетний опыт работы в общеобразовательной школе. И я думаю, что именно он помешал мне сразу принять и оценить новую программу.

КОСТЕНКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Преподаватель

церковнославянского языка

По образованию я тренер-преподаватель. До работы в Русской классической школе был детским тренером по карате. Многого достиг как сам, будучи спортсменом, так и на тренерском поприще, и считал, что спорт — это призвание на всю мою жизнь…

ПЕТРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Преподаватель филологии

По специальности я учитель английского и немецкого языков. В Русской классической школе работаю с 2011 года. Моё знакомство с РКШ началось с расписания уроков, которое я случайно увидела, будучи в гостях.

ВОЛКОВА ВЕРА БОРИСОВНА

Секретарь

Русской классической школы

Русская Классическая Школа стала частью моей жизни очень стремительно, буквально в течение одного дня.

Август 2012 года. Я уже полгода работаю секретарём в школе — приказы, документы, справки. А школа не обычная, средняя, а Русская классическая.

«Врождённой грамотности не существует»: разговор о русском языке и цифровом этикете

Екатерина и Кристина работали в Тотальном диктанте, а теперь — открыли своё корректорское бюро и рассказали нам о роли грамотности в жизни и работе.

Кристина Берлизова

Екатерина Тупицына

Екатерина Тупицына и Кристина Берлизова создали корректорское бюро «Ёлки-палки», а также совместно со Skillbox выпустили мини-курс «Пиши грамотно — продвигай личный бренд». До этого Екатерина Тупицына работала операционным директором международного просветительского проекта «Тотальный диктант», а Кристина Берлизова — там же, координатором зарубежных площадок. В своём корректорском бюро Екатерина отвечает за корректуру, а Кристина — за управление и бизнес-часть.

В интервью Екатерина и Кристина рассказали:

Новичок в digital. Берёт интервью для Skillbox и изучает коммерческий копирайтинг. В журналистике с 2016 года.

«У общества появился запрос на грамотность»

— Что такое грамотность? Что вы вкладываете в это понятие?

Екатерина: Сегодня грамотность — это не только про правописание, пунктуацию и расстановку ударений. Понятие гораздо шире того, чему нас учили в школе.

Быть грамотным — значит уметь общаться и правильно выстраивать коммуникацию. Для этого нужно вовремя переключать «регистры»: подстраивать tone of voice под определённую ситуацию.

Кристина: Согласна. Ваша задача в коммуникации — простыми словами донести свою мысль до другого человека. Для этого с ним нужно разговаривать грамотно и на одном языке, не используя при этом слишком много канцеляризмов (они давно стали моветоном).

— Существует ли врождённая грамотность? Многие хвастаются, что говорят и пишут без ошибок, не зная при этом правил…

Екатерина: Существует начитанность, насмотренность и опыт общения, а вот врождённой грамотности не бывает, это миф. Мне грустно, когда к русскому языку относятся как к данности: «Я говорю на нём с детства, а значит, владею на высоком уровне». Так не бывает.

В языке, как и в других дисциплинах (экономике, дизайне, программировании), постоянно нужно повышать квалификацию.

— Растёт ли интерес к грамотности в России? Замечаете положительные перемены?

Кристина: У общества однозначно появился запрос на грамотность. Люди осознали ценность этого качества в работе и поняли, что с его помощью легче добиваться нужных целей.

Екатерина: Важную роль сыграл переход на удалёнку. Покинув офисы и оказавшись дома один на один с ноутбуками, люди вдруг поняли: общение в чатах и на созвонах — это единственная возможность проявить себя. Никому не захочется допускать глупые ошибки, когда тебя все внимательно слушают или читают.

Легко отследить, как меняется отношение к грамотности. Вспомните: раньше, допустив ошибку, человек мог отшутиться фразой «ну мы же не на уроке русского языка». Сегодня такая позиция вызовет уже не смех, а нервное подёргивание глаза собеседника и его искреннее удивление.

— С какими проблемами русский язык сталкивается сегодня?

Екатерина: Он не всегда поспевает за новыми заимствованными терминами: в секунду рождается миллион таких слов, и каждое из них нужно осмыслить и верно переложить на русский. Да, заимствования были и раньше: галлицизмы (из французского языка) и англицизмы (из английского), но они долго до нас доходили и в пути часто отсеивались.

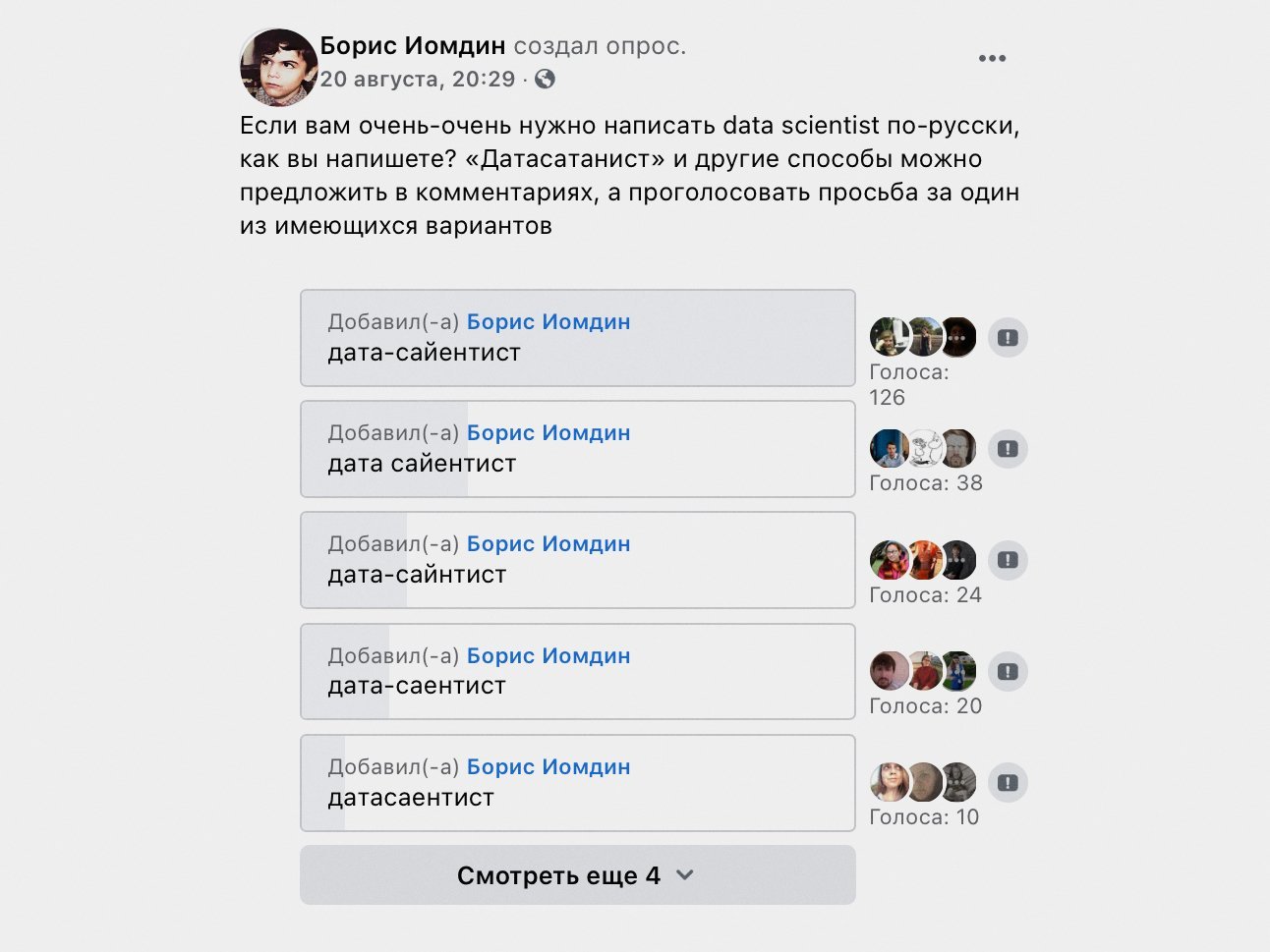

Сегодня же мы включены в глобальную коммуникацию и вынуждены мириться со словами вроде «блогеры», «интернет-ресурсы», «веб-страницы», «дата-сайентисты», «биг дейта».

Даже для лингвистов и орфографистов заимствования не всегда очевидны. Недавно известный лингвист Борис Иомдин в своей группе в Facebook проводил опрос: «Как вы напишете data scientist по-русски?». Вот такая вот задачка: аналог придумать надо, но какой? Не «специалист по работе с данными» же писать…

Почему слово «коллеги» и фраза «доброго времени суток» — моветон

— Основы деловой коммуникации: в чём они состоят?

Кристина: Каждый имейл или сообщение — это структурированный месседж, который мы хотим донести. Казалось бы: написать письмо коллеге — что может быть проще! Но переходим к делу и возникают вопросы: как сформулировать тему письма, с чего начать, как правильно поздороваться, сообщить важное и попрощаться?

Есть конкретные правила «здоровой» коммуникации. Например, не стоит злоупотреблять обращением «коллеги». Таким способом вы размываете ответственность, адресуя свои слова как бы всем и никому.

— Очень интересно. А какие ещё в деловой коммуникации есть стоп-слова?

Кристина: «Доброго времени суток». Звучит странно. Не очень понятно, почему эту фразу так любят. Возможно, боятся, что собеседник откроет письмо не в то время, в которое к нему обратились. Используйте нейтральное «здравствуйте» или «добрый день».

Мне часто пишут «заранее спасибо», а это отчасти манипуляция. Так вы ставите собеседника в неудобное положение, будто он уже что-то вам должен и вы заранее его благодарите.

Подобные моменты и детали входят в нормы современного цифрового этикета. Если вы знаете его правила и опираетесь на них, то без труда добьётесь желаемых целей и ответов на свои вопросы в короткие сроки. Подробнее мы рассказываем об этом в своём курсе.

— А если говорить про связку «грамотность — личный бренд», на что здесь стоит обращать внимание?

Екатерина: Грамотность в контексте личного бренда демонстрирует две очень важные вещи. Первое — ваше уважение к собеседнику. Когда мне присылают одно структурированное сообщение вместо 147 эсэмэсок подряд, я чувствую, что обо мне позаботились. Я понимаю, что человек ценит моё время: он поработал над текстом заранее, а не набросал сообщение где-то в метро, даже не перечитав. Забота приятна.

Во-вторых, грамотность демонстрирует ваш профессиональный уровень, ваше умение собрать свои компетенции воедино и предложить собеседнику. Это та лакмусовая бумажка, по которой вас оценивают.

Если вы отличный теоретик и практик, но не можете показать себя через слово, ни о каких продажах и продвижении в бизнесе не может идти и речи.

— Вам возразят маркетологи, которые скажут: «В рекламе важнее посыл, чем грамотность…»

Екатерина: Они не только возразят, но и приведут кейс, мол, вот мы тут допустили ошибку, зато напродавали на три миллиона. Это правда прекрасно. Вот только при сегментации аудитории её грамотная часть обязательно обратит внимание на каждую ошибку и сделает выводы.

У нас с Кристиной был случай: нам в руки попала газета одной молодой партии, где сразу, на первой странице, — опечатка на опечатке. Появилось ощущение, что люди недобросовестно подошли к созданию своего продукта. Доверие к партии тут же упадёт: их обещания о лучшем будущем звучат внушительно, но имидж подорвала безграмотность.

Возможно, прозвучит по-снобски, но, если вы хотите поднять планку и продавать продукт грамотной аудитории, вам нужно ей соответствовать. Она отблагодарит: опыт показывает, что грамотные люди вас обязательно услышат и доверятся.

Кристина: К тому же неграмотность для бренда — это всегда репутационный риск. Недавно я была в одном отраслевом музее в Калуге. У них прямо на стенде была ошибка. Хотя, казалось бы: такая большая и серьёзная структура. От этого никто не застрахован, но появляются вопросы: если крупная компания не может отследить процессы на низших уровнях, то что происходит на верхушке?

«Стоящую идею легко масштабировать в нечто глобальное»: о запуске корректорского бюро

Кристина: Я в Тотальном диктанте занималась видеоконтентом и видеопроектами: отвечала за онлайн-трансляции, онлайн-марафоны, образовательные видео. А ещё координировала проект в зарубежных городах.

Екатерина: А я работала координатором российских городов и в последние годы — операционным директором. Провела в проекте семь лет.

— Как Тотальный диктант повлиял на вас? Может быть, на ценностном уровне?

Кристина: Изначально я пришла в Тотальный диктант, потому что разделяла идею популяризации русского языка. Я по жизни пыталась бороться с неграмотностью: у меня все одноклассники говорили на чистом русском, потому что я постоянно их поправляла. Диктант вывел борьбу на новый уровень.

Екатерина: А мой Диктант начался на первом курсе НГУ, в Новосибирске, где и зародился проект. Он стал для меня большой личностной историей взросления, в контексте «а кем я хочу быть, когда вырасту». Сменив разные должности, я узнала свои сильные стороны, компетенции, поняла, как эти компетенции прикладывать к конкретным задачам. Почувствовала на практике, что такое проекты с большой идеей…

Кристина: Да! Появилось ощущение, что, если идея хорошая и стоящая, её легко масштабировать во что-то глобальное. По сути, так и родилось наше бюро «Ёлки-палки». Мы поняли, что хотим предоставлять качественные услуги и одновременно с этим просвещать людей, давать им базовые знания по корректуре.

— А как родилось такое интересное и яркое название — «Ёлки-палки»?

Екатерина: Обычно креатив — не про меня, но здесь всё сошлось. Я подумала: есть кавычки-ёлочки, а есть кавычки-лапки, или, иначе, палки. Вот и получились «Ёлки-палки». Оказалось, что за таким названием скрывается ещё огромное количество смыслов: это и лес орфографии, правил и букв, в котором очень легко заблудиться, как бы настоящие ёлочки в этом лесу…

Кристина: Традиционное русское дерево, между прочим. Ну и, конечно, есть междометие «ёлки-палки», с помощью которого выражают эмоции.

Екатерина: Да! Во мне, кстати, есть внутреннее бунтарство, которое просто ликовало, когда я поняла, что аббревиатура от наших «Ёлок-палок» — это ЁП. Мне показалось это очень смешным и весёлым. Мне особенно нравится красное подчёркивание в нашем логотипе: это отсылает к реке и к автоматической проверке орфографии.

— Как вы распределили обязанности внутри бюро?

Кристина: Каждый делает то, что умеет лучше всего: я управляю и создаю, а Катя корректирует. У меня есть нужный бизнес-опыт: в пандемию я с нуля запустила онлайн-школу шахмат и поняла, что в любом деле главное — начать.

А Катя — отличный и уважаемый корректор. Наш пост про открытие бюро в её аккаунте в Facebook собрал очень много лайков и репостов. Кстати, мы потратили ноль рублей на продвижение и до сих пор работаем только по сарафанному радио.

Кристина: Теперь люди возвращаются к нам, потому что довольны качеством. А ещё рекомендуют нас друзьям — мне кажется, это самое ценное. Как говорят наши знакомые эксперты, сейчас мы на стадии MVP — тестовой версии сервиса. Хочется расти и масштабироваться.

«Корректор не перепишет за вас текст и не добавит смыслов»: о профессии и её репутации

— Корректура — это исключительно проверка грамотности текста?

Екатерина: На самом деле корректура — это не всегда про грамотность. Корректура — это ещё и про унификацию текста, проверку технических моментов. А здесь должно быть короткое (среднее) или длинное тире? А здесь кавычки-палочки или кавычки-ёлочки? А как правильно нумеровать списки?

Оформление важно наравне с грамотностью: никто не станет читать сплошную простыню текста, даже если в ней нет ни одной орфографической ошибки.

Со структурированием информации, её оформлением и предварительным форматированием вам как раз и поможет такой специалист, как корректор.

— За что ещё ответственен корректор? Я знаю, что его часто путают с редактором или копирайтером…

Екатерина: Да, от корректора часто ждут того, что он делать не должен. Люди не понимают, что корректор — это не копирайтер, не рерайтер и не редактор. Если вы пришлёте ему плохо написанный текст, он не перепишет его за вас, не додумает смыслы.

Корректор отвечает за грамматику, орфографию, пунктуацию и единообразное оформление текста. Иногда может провести фактчекинг, если была такая договорённость, но не более.

— Будет ли корректор бездействовать, если увидит смысловую ошибку?

Екатерина: Конечно, на вопиющую ошибку он укажет, но, если по-честному, — это входит в обязанности редактора, а не корректора. В практике нашего бюро «Ёлки-палки» был похожий кейс: клиент прислал свой роман на вычитку. По сюжету его герой периодически нажимал на пять кнопок. Только почему-то во второй половине книги пять кнопок превратились в шесть. Мы указали автору на несостыковку, хотя могли её и пропустить.

— Как понять, что перед тобой опытный и умелый корректор, если ты сам не силён в грамотности?

Екатерина: Мы тоже не раз задумывались над этим вопросом. Это сложно. Вот заходим на profi.ru, ищем корректора, а что дальше? Как понять, хороший он или плохой? Ну ладно, слова пишет правильно, а в остальном? Слова я могла и сама спелл-чекером в Word проверить…

Истина такова: если вы не читаете Большой академический словарь русского языка или справочник Розенталя на ночь, то не сможете убедиться в экспертности специалиста.

К тому же сообщество корректоров очень разрозненно: специалисты не собираются в группы, каждый действует поодиночке. Клиенты не могут проверить навыки выбранного человека и очень переживают из-за этого. В том числе по этой причине мы и собрали пул своих, проверенных корректоров и создали «Ёлки-палки».

— К какой профдеформации корректор должен быть готов?

Екатерина: Будут сильно уставать глаза. Возможно, упадёт зрение. А ещё ты настолько перенасытишься текстами, что перестанешь читать литературу в принципе. По крайней мере, так произошло у меня.

Я больше не нахожу в чтении отдохновения. Из-за того, что тексты — это моя работа, у меня сложилась привычка не читать, а вычитывать. Беру книжку и начинаю искать ошибки, обращаю внимание на оформление, а потом занудничаю: «Ой, здесь запятая пропущена, а могли бы и поставить» 🙂

Кристина: А я постоянно вчитываюсь в тексты на стендах, на баннерах в интернете в поисках ошибок. У Кати есть ещё одна интересная профдеформация. Её грамотность достигла такого уровня, что даже в личной переписке она всегда начинает предложение с большой буквы, никогда не пропускает запятой и обязательно ставит точку в конце 🙂

— Точки в простой переписке иногда и правда устрашают…

Екатерина: Да, мои точки часто ввергают собеседника в шок. Человек думает, что я его ненавижу, а я ставлю точку просто потому, что не могу иначе.