Врачующий простор что это значит

Врачующий

Смотреть что такое «Врачующий» в других словарях:

врачующий — см. целебный Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011. врачующий прил., кол во синонимов: 19 • … Словарь синонимов

врачующий — врач ующий … Русский орфографический словарь

врачующий — Тв. врачу/ющим, Пр. о врачу/ющем … Орфографический словарь русского языка

врачующий — ая, ее. Целительный. В ее действие … Энциклопедический словарь

врачующий — ая, ее. Целительный. В ее действие … Словарь многих выражений

врачующий — врач/у/ющ/ий … Морфемно-орфографический словарь

Рафа — (врачующий, исцеляющий) (1Пар.8:2 ) пятый из сыновей Вениамина … Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

Обязуяй сокрушения — врачующий скорби, болезни … Краткий церковнославянский словарь

КОРЕЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ — Созданная древними корейцами автохтонная культура испытала с начала н. э. заметное влияние китайской и индийско буддийской цивилизации. В некоторые исторические эпохи Корея выполняла роль культурно идеологического посредника между континентальной … Энциклопедия мифологии

целебный — Лечебный, целительный, врачебный, лекарственный, пользительный, живительный, животворный. См. полезный. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. целебный лечебный, целительный,… … Словарь синонимов

«Во мне спасла живую душу ты…»

Год у нас, граждане, на календарях какой? Поэтический, Некрасовский. Озаренный. Световая волна, нарастая, идет нам навстречу – закончится 2021-й, год 200-летия классика, декабрьскими общероссийскими торжествами в его честь.

Меняются века, эпохи, поколения, а Некрасов остается с нами. Его образы в нашей повседневной речи растворены как соль в морской воде.

Эти очень точные слова, не раз звучавшие в июльские дни поэзии в Карабихе, мы, читатели Некрасова, всегда на всякий случай держим наготове.

Музей заповедник Н.А.Некрасова Карабиха

Проверено: всего этого вполне хватает, чтобы остудить пыл самых рьяных любителей пересудов о нем как об «уходящей натуре».

Всё так, а пока самое время, не дожидаясь юбилея, кое-что прояснить в некрасовской родословной.

Не странно ли: за полтора столетия биографы поэта, чья жизнь и литературное наследие, казалось бы, описаны с точностью до одной недели и объяснены до последней запятой, о родичах классика (свойственниках, как уточнили бы специалисты по генеалогии) по матери Елене Андреевне Некрасовой, до замужества Закревской, не сказали ничего вразумительного.

Почему? Не сумели сказать? Или не захотели? Вообще их не нашли? Или по причине, что до поры до времени оставалась нам неведомой, постарались скрыть от читателей то, что им в родословии открылось?

Поскольку для того, чтобы исправить застарелое недоразумение, ни ученой филологии, ни музеям целого столетия не хватило, заняться этим вплотную, как острили журналисты, пришлось собственноручно силам судьбы.

К самому концу ХХ века переселили в наши края с Украины, где Некрасов родился, двух сестер, внучатых племянниц Николая Алексеевича по материнской линии.

Им-то мы и должны быть благодарны за то, что хорошо представляем теперь, сколь многошумными оказались те, что идут от предков Елены Андреевны, ветви фамильного древа поэта. Знать о том как можно подробнее надо нам отнюдь не из простой любознательности.

И все-таки, как же так получилось, что несколько поколений читателей Некрасова толком ничего не знали о том, что же в самой жизни стояло за этим его признанием?

Вопрос совсем не из области научных изысканий. Он гораздо проще, чем кто-то, может быть, хотел бы об этом думать. Мать русского классика была полькой и католичкой – вот в чем вопрос.

По вере была она униаткой, уточнил в конце 90-х на традиционных ярославских Некрасовских чтениях польский исследователь пан Бялокозович. То есть, специально пояснил гость для тех, кто не в курсе дела, под покровительством папы Римского молилась Елена Андреевна в православных храмах. И не на латыни, а на польском, то бишь на одном из славянских языков.

При жизни Некрасова сомневаться в том и в голову никому не приходило. Вопрос был бесспорным не только для первых его биографов, например, для Александра Скабичевского, и, что еще важнее, для самого Некрасова, для его братьев и сестер. Господь взял ее на небо, когда ей едва исполнилось сорок лет. После ее похорон волею семьи обелиск на могиле Елены Андреевны в Аббакумцеве увенчали православным крестом.

Дата ее ухода – 1841 год, старший сын Николай пережил ее больше чем на три с половиной десятилетия. «Подчищать» родословную классика начали сразу после его смерти. Поначалу, предполагаем, без всякого злого умысла, из расхожих «ура-патриотических» соображений сперва осторожно, затем, войдя во вкус, все азартнее.

Вдруг оказалось, что Елена Андреевна полькой никогда не была, а сын ее Николай Алексеевич, думая так, стал будто бы жертвой чьих-то заблуждений, и прежде всего отцовских амбиций – тот всю жизнь, будучи дворянином незнатного происхождения, и в самом деле тяготился собственной «худородностью».

Именитейший некрасовед профессор академического Пушкинского дома Владислав Евгеньев-Максимов в своем, изданном в послевоенные годы трехтомнике отводит Елене Андреевне целую главу.

Поначалу отдает ей должное: была личностью незаурядной, сильнейшим образом влияла на душу сына.

А потом всё в этой главе монографии Евгеньева-Максимова как под горку катится, по заранее заданной колее.

Тем, дескать, грустнее, что мы так мало о ней знаем. Дальше профессор, отбросив эмоции, прямым текстом уверяет нас, что была она полькой – то «старая точка зрения», рутинная, неверная.

Но есть и «новая», прогрессивная. И вся суть ее в том, чтобы старую точку зрения ни под каким видом не признавать.

«Новая» очень даже пригодилась, когда после революции началось массированное превращение поэта библейских первоистоков и великого народного заступника (и тем, и другим он и был в действительности) чуть ли не в предтечу соцреализма. Говорить вслух о каких-то крайностях его личности и о «темных местах» его родословия с тех пор уже считалось «не по-советски».

Как-то плохо сие дается нам и во времена, когда великий национальный поэт все отчетливей вырисовывается перед нами в облике, независимом от идеологии и политконъюнктуры.

О родословной и после перестройки, как заговоренные, снова и снова при случае повторяли, что мать русского классика не могла быть полькой, потому что такого быть не может никогда.

Да ведь и мы в газетах прилежно повторяли общие места советского некрасоведения, что портрета своей жены отставной секунд-майор Алексей Сергеевич Некрасов по причине своей скуповатости заказать так и не сподобился, и что всё привезенное Еленой Андреевной с Украины – письма, книги, личные вещи, погибло во время пожара Грешневской усадьбы в 1864 году.

Сохранившиеся усадебные строения в селе Грешнево. Музыкантская. Фотография 1927 г.

Но ведь известно же, что к тому времени, когда полыхнуло, усадебный дом стоял пустой, и весь мало-мальски ценный скарб Некрасовы давно перевезли в одну из ярославских городских квартир. Портрет Елены Андреевны еще лет сто с четвертью назад искала губернская архивная комиссия. И ведь нашла же, сообщив о том в прессе. Куда он потом делся?

Профессор Пушкинского дома Борис Мельгунов, автор книги «Всему начало здесь. Некрасов и Ярославль» («Верхняя Волга», 1997 год) отмечал сходство с чертами лица Елены Андреевны облика таинственной дамы с портрета живописца Николая Мыльникова.

Есть дата написания картины, сведения о том, как попала она в Ярославский художественный музей. Но проверкой этой версии так никто всерьез и не занялся. Неприятностей опасались? Не стыдно нам?

А вот сам «кроткий облик» матери поэта так и остался для нас словно отраженным в кривых зеркалах.

«Русокудрая, голубоокая»? «С тихой грустью на бледных губах»? Да, конечно, так сын пишет, что обсуждению не подлежит.

Но крайностей-то в ней самой, по нашей версии, было не меньше, чем у музы сына-поэта, сказавшего о себе: «Я ни в чем середины не знал».

С трехлетним первенцем отправилась в родные края мужа, далеко на север. Перед твердостью дочерней они дрогнули. Благословение дали, отъезд любимой дочери приняли как трагическую неизбежность. Но наказали строптивицу тем, что оставили ее без приданого.

Но ведь по здравому-то смыслу разве «незлобивости и кротости» хватило бы Елене Андреевне, чтобы в Грешневской усадьбе Некрасовых снова и снова становиться единственной сердобольной избавительницей крепостных от излюбленной мужниной воспитательной экзекуции – порки розгами?

Разве без шляхетских гордыни и темперамента, будучи только «инокиней в миру», она могла бы отводить руку своего разгоряченного суженого?

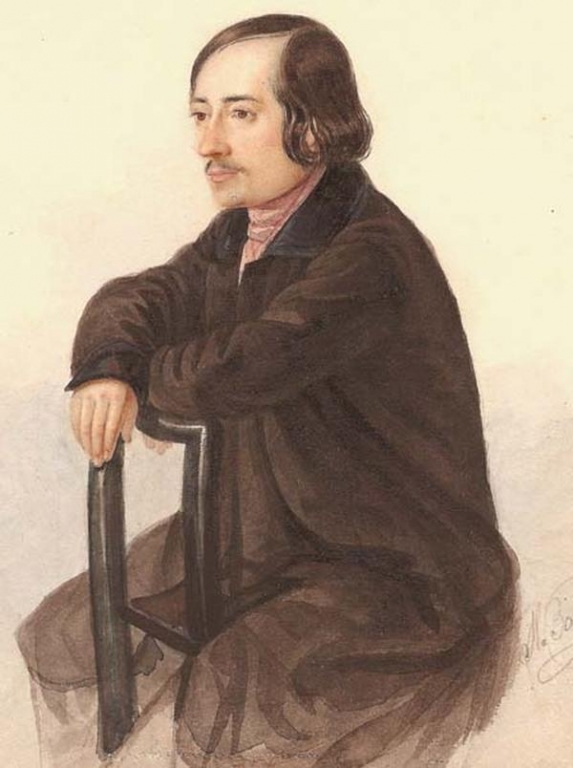

Алексей Сергеевич Некрасов, отец поэта.

Нет, не перепрочесть нам Некрасова, к чему так упорно призывает нас (и правильно делает) литературоведение, не обжечься от высоковольтного нерва стихов классика русской поэзии, рассказывая друг другу сказочки о кротости гордячки Елены Андреевны, до замужества Закревской.

Эту находку питерский филолог сделал в середине 90-х годов, о чем тогда же и оповестил своих читателей в очередном выпуске ежегодника «Карабиха», искренне сочувствуя тем своим читателям, кто думает, что матушка русского классика не может быть какой-то «не той» национальности.

О материнской ветви родового древа Некрасова рассказала нам одна из двух его внучатых племянниц, учитель биологии по профессии Алла Александровна Смирнова.

То освежающее мозги двадцатилетней давности чаепитие с крепким привкусом сенсации случилось не в Ярославле, но уж вовсе неподалеку, в городе Иванове, до тех пор в некрасовском родословии ничем не отмеченном.

Именно туда по настоянию сразу и сына, и внука наша собеседница только что переехала с Украины вместе со своей младшей сестрой Азой.

Некрасовскую тропку в знаменитые некогда «Русский Манчестер», а затем и «Манчестер Красный», теперь более известный просто как «город невест», проторил, сам того не ведая, еще во времена хрущевской оттепели выпускник Московского архитектурного института Анатолий Смирнов.

Ехал-то, как потом сам посмеивался, на год-другой, а укоренился аж до начала следующего тысячелетия.

Повзрослев и открыв в себе недюжинный предпринимательский дар, уверенной рукой отстраивал свою судьбу на Ивановской земле и сын архитектора Алексей – человек, во времена гласности и многопартийной вольницы знакомый и ярославцам как основатель наделавшей шуму политической партии Смирновых.

У Н. А. Некрасова было 13 братьев и сестёр (в живых осталось только трое- два брата и сестра).

Сестры всю жизнь учительствовали на Украине. До тех пор, пока жить на их более чем скромные пенсии становилось совсем трудно. Наряду с почтенным возрастом «бабулек» (старшей было уже за девяносто), как за глаза ласково называл их внук, это-то и было причиной их дальнего переезда поближе к некрасовскому Верхневолжью, где в замужестве жила и где нашла последнее упокоение Елена Андреевна.

Жили, самостоятельно хозяйствовали в купленном для них деревянном доме с садом-огородом, на досуге книжки читали. Прославленным пращуром предпочитали гордиться молча.

В порядке исключения отступить от такого негласного семейного завета, не без влияния общительного и деятельного внука, решили-таки только к очередной круглой некрасовской годовщине.

Дали знать о своем существовании нашей «Карабихе». Заведующий филиалом «Аббакумцево-Грешнево» Григорий Красильников с места в карьер двинул в Иваново, опередив и филологов, и прессу.

Там Григорий сообщил новость научному руководителю своей кандидатской диссертации профессору Ивановского педуниверситета, автору нескольких книг о Некрасове Людмиле Анатольевне Розановой.

Та новость неожиданной оказалась и для нее. Она сказала, как выдохнула: «Это же мировая сенсация!». И взялась устроить на местном телевидении наше ивановско-ярославское чаепитие.

Младшая из сестер тогда, помнится, приболела и Алла Александровна весь наш азартный перекрестный допрос отважно взяла на себя.

Вот запись в моем блокноте о первом впечатлении от встречи с ней. «В своем элегантном черном костюме и белоснежной кофточке с кружевным воротником непринужденно преподала она нам урок утонченных манер, ясности духа, превосходной русской речи, цепкой не по годам памяти».

Первым делом сообща обозрели и обсудили мы родовое древо Некрасова, с особенным вниманием – ту ветвь, Закшевских, что каким-то чудом уцелела под суровыми ветрами века революций и мировых войн.

Родная сестра Елены Андреевны, Юлия, прабабушка Аллы и Азы, вышла замуж за чиновника Григория Носачевского. У их дочери Натальи, по мужу Лукашевич, родился сын Александр – отец ивановских новоселок.

Александр Лукашевич служил акцизным чиновником, а в душе был романтиком, играл на скрипке, устраивал домашние музыкальные вечера, стихи писал.

За один год, тысяча девятьсот двенадцатый, умудрился издать в их родном городке Ананьеве (чуть южнее там на карте начинается нынешняя Одесская область) одну за другой две книжки лирики – «Миражи» и «Тени мелькают».

Причем немедленно получил в газете взбучку от первых читателей. И было бы за что – за подражание Некрасову.

Отец Аллы и Азы умер от астмы за год до Первой мировой войны. В их семейную летопись вписаны три войны и одна революция. Так что о безоблачном литературно-музыкальном детстве забыть пришлось им довольно скоро.

Жили в казенной необустроенной холодной квартире при школе. Печку топили коровяком. Того скудного тепла едва хватало на полдня.

Когда из полудачного Ананьева, «помещичьего», как втихую и после революции его называли по округе, перебрались они в торговый ярмарочный городок Балту, нэп уже весь вышел, ярмарки здесь больше не шумели. Легче жизнь не стала и когда все фамильное серебро пошло на пропитание через скупку под забытым названием «Торгсин».

Спасались чтением, по вечерам при коптилке с фитилем, плавающим в солярке. По словам Аллы Александровны, души отогревали молодыми надеждами на лучшую жизнь, первыми семейными радостями.

Алла вышла замуж в двадцать четвертом году за учителя Алексея Смирнова. Вскоре ее примеру последовала и Аза, чьим избранником стал инженер Болеслав Вахновский.

Какими были они, все четверо, ясноглазыми и красивыми, видели мы потом на фото, 1927 года, в кабинете у гендиректора фирмы «Топэнергоснаб» Алексея Смирнова-младшего.

Снимок вывесил хозяин кабинета в красном углу. Не скрывал чувств, показывая нам семейную реликвию: «Подзаряжаюсь, глядя в их озаренные лица».

Суженым Аллы и Азы обоим выпала участь узников ГУЛАГа, а им самим – мучительная доля жен «врагов народа». После обыска, вспоминала Алла Александровна, исчезли все отцовские бумаги.

Дочь Азы только каким-то чудом «не засветилась», помогая переправлять в лес партизанам припрятанный для них хлебушек.

В конце чаепития профессор Розанова не преминула поинтересоваться и отношением внучатых племянниц классика к его поэзии. Ответ получили мы от Аллы Александровны, пожалуй, самый верный.

Без всяких предисловий она просто начала читать наизусть: «Внимая ужасам войны, // При каждой новой жертве боя // Мне жаль не друга, не жены, // Мне жаль не самого героя…».

Ничуть не нажимая на голосовые связки, дочитала это великое стихотворение про «слезы бедных матерей» до точки, пояснив, что оно у Смирновых вроде фамильной охранной грамоты от всех бед.

Аббакумцево привольно раскинулось на склоне Теряевой горки. Купола его действующих церквей, летней и зимней, шпиль колокольни в некрасовском Заволжье издалека видны.

«Тихим», кто-то с легкой незлой иронией, а кто-то и с нескрываемой горечью, называют филиал этот, конечно, неспроста.

Уж сколько раз писали музейные хранители по инстанциям об аварийной родовой усыпальнице с худой крышей, проваленным полом, с осыпавшейся росписью, о перемоченном фундаменте, прогнивших перекрытиях и половицах, изношенной кладке печей школы в Аббакумцеве – того самого земского училища для крестьянских детей, что выстроено было при жизни поэта на деньги прихожан, местного священника Ивана Зыкова и на его собственные.

В ответ из года в год – застойная тишина. А мы-то, ярославская пресса, снова и снова описывали тамошнее запустение: требующие чистки колодцы, заросший лещиной, давно пересохший пруд, когда-то вырытый на родниках крепостными. Привычно сетовали на то, что сама усыпальница не числится на балансе ни в Некрасовском муниципальном районе, ни в музее-заповеднике «Карабиха».

В одном из пустующих классов школы, закрытой на ремонт еще в конце 70-х, Красильников развернул выставку «Грешневская тетрадь», напомнившую о том, что, как и у Пушкина, была своя «болдинская осень» и у Некрасова.

Школа, построенная на средства Н.А. Некрасова

Но должно было пройти еще целое десятилетие, прежде чем у беспризорного филиала появился частный инвестор – дирекция расположенного неподалеку историко-культурного комплекса «Вятское», где есть теперь свой литературный, некрасовский, музей и где каждый год проходят декабрьские дни классика.

Основатель комплекса, лауреат Государственной премии России Олег Жаров, после того, как на всероссийском аукционе полуразрушенную усыпальницу никто покупать не захотел, он, оставаясь верным самому себе, с донкихотской отвагой, под косыми взглядами чиновников принял все на свои плечи.

Подав заявку на президентский грант, выиграл конкурс. Пополнив заветную копилку суммой, полученной по федеральной программе к 200-летию Некрасова, деньгами из Благотворительного фонда Григория Богослова и добровольными взносами знакомых предпринимателей, «Вятское» заключило контракт с ярославским центром «Реставратор» под руководством Дениса Полещука.

Пять лет продолжалась сложная реставрация усыпальницы. К прошлогоднему дню рождения Некрасова на пресс-конференции в Центральном доме журналистов в Москве Жаров сообщил: часовня по-прежнему как памятник культурного наследия не зарегистрирована, но она теперь спасена от гибели и находится на туристском маршруте для школьников «Русь Некрасовская».

Обе даты круглые. Не знак ли нам свыше? Как и их магический унисон с главным литературным событием года – двухсотлетним юбилеем ее великого сына?

Концовку этого текста подсказало «Избранное», фундаментальный том в полтысячи страниц с подробной хроникой жизни автора, составленный Пайковым и под заглавием «Да, только здесь могу я быть поэтом…» выпущенный издательством «Верхняя Волга» к 175-летней годовщине Некрасова.

Завершает книгу стихотворение «Баюшки-баю», прочитанное неизлечимо больным автором врачам в его квартире на питерском Литейном проспекте.

Когда смолкла всесильная муза поэта, потерявшая голос, мы слышим материнскую колыбельную, ее последнее напутствие сыну с гордым рефреном «не бойся».

«Не бойся молнии и грома, // Не бойся цепи и бича, // Не бойся яда и меча, // Ни беззаконья, ни закона, // Ни урагана, ни грозы, // Ни человеческого стона, // Ни человеческой слезы».

Предсказание сбылось; нет, не ошиблось вещее материнское сердце.

Юлиан Надеждин, член Союза журналистов России.

Деревья тоже воевали

Интегрированный урок литература – биология

Спасибо, сторона родная,

За твой врачующий простор.

Н.НЕКРАСОВ

• Изображения ели, березы, сосны, тополя, дуба.

• Магнитная доска с картой-схемой.

• Таблички: «1942», «1943», «1944», «Москва», «Половинное», «Спасское-Лутовиново», «Сталинград», «Ленинград», «Пушкинские Горы», «Брянск».

• Магнитофон, аудиокассеты с военными песнями («Шумел сурово брянский лес», слова А.Софронова, музыка С.Каца; «Нам нужна одна победа», слова и музыка Б.Окуджавы; «Священная война», слова В.Лебедева-Кумача, музыка А.Александрова; «День Победы», слова В.Харитонова, музыка Д.Тухманова); с органной музыкой (А.Гедике «Хорал»), с записью голоса Ю.Левитана, с записью звуков природы («Дождливый лес»).

При подготовке к уроку класс делится на группы, которые получают задания:

— поэтическая группа – подобрать стихи по теме;

— историческая группа – собрать материал о военных годах по теме;

— фольклорная группа – подобрать материал об отношении народа к лесу;

— художественная группа – подобрать иллюстрации и музыку к уроку.

Эпиграфом к уроку мы взяли слова Н.Некрасова: «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор». Как вы думаете, почему мы выбрали эту тему и этот эпиграф? (Ученики высказывают свои мнения.)

Во время урока мы будем пользоваться картой-схемой, на которой в центре находится столица нашей родины – Москва. А к востоку от Москвы, на Урале, – наш поселок Половинный.

На магнитную доску крепятся таблички «Москва» и «Половинный». Включается аудиокассета с голосом Левитана: «Внимание! Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза…» Громко звучит первый куплет песни «Священная война».

Учитель. Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны. Дорогой ценой было завоевано счастье жить и трудиться под мирным небом. И память об этом живет в сердцах людей. Немало памятников и обелисков появилось на нашей многострадальной земле. Они призывают не забывать трагедий войны. Но есть и другие памятники, живые, которые тоже напоминают о военном времени. Эти памятники – деревья.

Много могли бы рассказать о войне деревья. Видели они, как в памятном сорок первом году обрушились на нашу землю свинцовые дожди, заполыхали в небе огненные сполохи, охватил города и села, леса и поля черный дым пожарищ. На защиту отчего края от фашистских захватчиков поднялась вся страна. И вместе со всем народом на защиту Отечества встали леса.

Громко звучит конец песни «Священная война». Ученик читает стихотворение Г.Гармата.

Деревья тоже воевали,

Как стяги, головы подняв.

Где нужно, гордо умирали,

С груди своей листву сорвав.

Бывали и в кругу пожарищ

И в окружении врага…

Солдат спасали в битвах жарких,

Раскинув ветви, как рога.

Земли родной тревоги, беды

По-настоящему поняв,

Они смотрели на свет белый,

Корнями Родину обняв.

Шумели, словно призывали

Идти войною на войну…

И вместе с нами отстояли

Всю необъятную страну.

На магнитную доску крепятся таблички: «1942», «Спасское-Лутовиново».

О каком же дубе пишет Иван Сергеевич?

1-й ученик. В детстве он посадил в парке Спасского дубок – деревце лет десяти, быть может, своего одногодка. Дуб вырос. Под мощной кроной дуба, вымахавшего к небу и во все стороны света, любил сидеть Иван Сергеевич. Этому дубу и передает он поклон. (Демонстрирует изображение дуба.)

Сейчас этому дубу около 150 лет. Высота его 28–30 м, а окружность ствола 5 м.

3-й ученик. Тургеневский край был местом ожесточенных сражений. Советские воины стойко обороняли родную землю, которая в их сознании еще и связывалась с именем Тургенева. Оккупанты, захватив Спасское, уничтожили почти все. Занесенные снегом пни – их здесь было около тысячи – свидетельствовали о жестокой порубке, искалечившей вековые парковые аллеи и окрестные рощи. Но дуб остался жив, хотя и пострадал от фашистов. Немцы превратили его в мишень. Огромное количество осколков снарядов и пуль засело в его древесине. Только после освобождения орловщины искусство многих специалистов спасло ему жизнь.

Ученик читает стихотворение И.Гончарова.

Их обжигала пламенем война,

Под их шатрами умирали люди,

И потому, быть может, седина на их коре,

Что путь был очень труден…

Стоят в веках свидетели войны,

Они всю жизнь глядят в реку с обрыва…

И каждому прохожему видны

Дубы, напоминающие взрывы…

1-й ученик. Ураганом война пронеслась по Сталинграду. Весь город был полем боя. Каждый метр, каждый дом, каждый этаж сталинградской земли, надо было отбить у фашистов и удержать. Мамаев курган был центром этого великого, смертного, победного боя.

После битвы Мамаев курган называли железным, потому что больше, чем земли, было на нем осколков снарядов и авиабомб, разбитых орудий, обгоревших танков и машин, искореженных самолетов.

После битвы Мамаев курган называли мертвым курганом, потому что на его земле сгорело все живое. Ни кустиком, ни травинкой не зазеленел Мамаев курган в первую мирную весну. Мертвой была земля Сталинграда.

2-й ученик. И только единственный тополь среди разрушенного и выжженного города весной 1943 г. зазеленел. (Демонстрирует изображение тополя.) Этот тополь видел, как на камнях пепелищ, над братскими могилами защитников города сталинградцы, оставшиеся в живых, поклялись возродить город и сделать его краше, чем он был. А тополь и сейчас стоит на высоком берегу Волги.

В первые же мирные годы сталинградцы высадили в городе и на Мамаевом кургане множество деревьев. Приезжали в город родные и друзья погибших, сажали деревца в честь тех, кто остался навеки в земле Сталинграда.

3-й ученик. И березка, о которой поется в песне («Растет в Волгограде березка»), тоже растет на кургане. (Демонстрирует изображение березки.)

Посадил ее Федор Иванович Рыкунов. Было их, Рыкуновых, пять братьев: Степан, Иван, Федор, Сергей и Василий. До войны все жили в Сталинграде. Все пятеро ушли на фронт. А вернулся один Федор. Он и посадил на Мамаевом кургане в память о братьях эту березку.

Самым любимым деревом нашего народа издавна была березка. Об этом дереве раньше говорили: его первое дело – мир освещать, второе – cкрип утишать, третье – больных исцелять, четвертое – чистоту соблюдать. Лучина из березы дает мало копоти, дегтем раньше смазывали колеса телег и сапоги, чтобы не скрипели, а еще он входит в состав противовоспалительной мази Вишневского, да и березовые почки издавна используются в народной медицине. А уж о славе березового веника и говорить нечего – и пол подмести, и в баньке попариться. Делила береза с народом радость и грусть в мирное время, разделила она и тяготы войны.

Звучит запись «Звуки природы. Дождливый лес». На фоне музыки учащийся читает стихи И.Светличного.

Ты ее увидишь – и забьется сердце…

Сколько о березе сложено стихов!

Может быть, довольно? Но куда же деться,

Если песня в сердце созревает вновь?

Потому что помню: в новенькой шинели

Я почти мальчишкой уходил на фронт,

И березы тихо мне вослед глядели,

Русский посылая до земли поклон.

Потому что помню небо в грозных грозах.

И когда упал я, ранен, чуть живой,

Надо мной склонилась белая береза

Доброй милосердия сестрой.

И во мне воскресли молодые силы,

Солнце засияло, засветлела высь!

Красота России, чистота России

В ней, в березе белой, на века сплелись.

На магнитную доску крепятся таблички: «1944», «Пушкинские Горы».

1-й ученик. Пушкинские Горы, 1944 г. Пушкинский край почти три года был оккупирован фашистами. Наши части в начале войны оставили Пушкинские Горы без боя, чтобы не нанести урона заповеднику. Но фашисты, зная, что в заповеднике нет русских войск, все-таки бомбили его. Целили даже в могилу А.С. Пушкина.

А когда немцы ворвались в заповедник, начались грабежи, уничтожались величайшие ценности, вырубался вековой бор.

2-й ученик. Растет за околицей Михайловского сосна, почти возле самой калитки, ведущей к усадьбе поэта. (Демонстрирует изображение сосны.)

3-й ученик. Не пожалели немцы и другое дерево – ель, о которой А.С. Пушкин писал: «…и ветру в дар на темну ель повесил звонкую свирель». Ель-шатер. (Демонстрирует изображение ели-шатра.)

Когда-то ветви этого дерева склонялись шатром до земли, поэтому и дали ему такое название. В непогоду или от палящего солнца оно могло укрыть сразу до полсотни гостей. Спасти ель-шатер не удалось. Ран было очень много. Они были нанесены осколками мин и шрапнелью. Были обнаружены десятки пулевых ранений. В тех местах, где застряли осколки, древесина посинела, окислилась и омертвела. Уже тогда, в 1944 г., историческое дерево стало инвалидом Великой Отечественной войны. Израненное, оно стойко сопротивлялось смерти. За три года до гибели старая красавица еще плодоносила, заботясь о продолжении своего рода. В последние дни с ее израненной вершины густой струйкой стекала на землю прозрачная смола-живица. Текла как слезы по лицу умирающего старого человека.

Дереву было 143 года. На месте ели-шатра посадили молодую елочку, что росла в нескольких шагах от старой ели, там, где стоят ее дети и внуки.

Всем, кто приезжает в заповедник, вручают деревянную пластинку-сувенир с выпуклым изображением хвойного шатра. На обороте рядом со словами Пушкина «Но там и я мой след оставил» начертано: «Кусочек пушкинской ели-шатра, погибшей от тяжелых ранений во время боев с гитлеровскими захватчиками». Дерево, умершее от старых ран, нанесенных врагом, достойно такой солдатской эпитафии.

На магнитную доску крепятся таблички: «1944», «Ленинград». Звучит «Хорал».

Учитель. Ленинград, 1944 г. Нечеловеческие испытания выпали в годы войны на долю жителей города на Неве. 900 дней длилась вражеская блокада. Но город стоял. Жители боролись с фашистами, со смертью, с голодом и холодом. Немало сохранилось свидетельств их стойкости и выдержки, немало сказано слов об их героизме и мужестве. По-своему об этом подвиге рассказывают деревья.

Ученики читают стихотворение Ю.Воронова.

1-й ученик

Им долго жить –

Зеленым великанам,

Когда пройдет

Блокадная пора.

На их стволах –

Осколочные раны,

Но не найти рубцов от топора.

2-й ученик

И тут не скажешь:

Сохранились чудом.

Здесь чудо или случай

Ни при чем…

…Деревья!

Поклонитесь низко людям

И сохраните память

О былом.

3-й ученик

Они зимой

Сжигали все, что было:

Шкафы и двери,

Стулья и столы.

Но их рука деревья не рубила.

Сады не знали

Голоса пилы.

1-й ученик

Они зимой,

Чтоб как-нибудь согреться

Хоть на мгновенье,

Книги, письма жгли.

Но нет

Садов и парков по соседству,

Которых бы они не сберегли.

2-й ученик

Не счесть

Погибших в зимнее сраженье.

Никто не знает будущих утрат.

Деревья

Остаются подтвержденьем,

Что, как Россия,

Вечен Ленинград!

3-й ученик

Им над Невой

Шуметь и красоваться,

Шагая к людям будущих годов.

…Деревья!

Поклонитесь ленинградцам,

Закопанным

В гробах и без гробов.

На магнитную доску крепятся таблички: «1944», «Брянск». Громко звучит первый куплет песни «Шумел сурово брянский лес». Звук уменьшается.

Учитель. Знаменитые брянские леса, 1944 г.

Ни днем ни ночью фашисты не знали покоя на оккупированной ими территории.

Летели под откос вражеские эшелоны с техникой, взрывались мосты, на дорогах подрывались автомашины с гитлеровцами. В тылу врага шла партизанская война. И как верный друг, лес помогал народным мстителям.

Так было и в брянских лесах.

Громко звучит последний куплет песни.

«Во всех районах прифронтовой полосы леса были сильно повреждены. В бессильной злобе оккупанты громили их артиллерией, бомбили наугад обширные районы предполагаемого местонахождения партизанских отрядов, жгли леса, стараясь «выкурить» партизан, крушили танками во время карательных операций, минировали лесные дороги и опушки».

Ученик читает стихотворение И.Василевского.

Деревья ложились плашмя, как солдаты,

Редели ряды с каждым днем.

А немцы сжигали лесные квадраты

Губительным, шквальным огнем.

Строчил пулемет в амбразуре бетонной,

Покоя не знал гарнизон.

Наш лес партизанский, могучий, зеленый,

Весной наступал на бетон.

Под камнями кости захватчиков тлеют,

Их каски ржавеют вокруг,

А лес разрастается, лес зеленеет.

Наш верный помощник и друг.

Учитель. Военный корреспондент Яков Хелемский писал: «Я по-настоящему понял, что это за чудо – летний лес, наполненный летним многоголосьем… Я научился различать деревья и травы, называть их по именам, как друзей. Я узнал, как больно ранит душу вид искалеченной артобстрелом рощи, вытоптанных танками хлебов, изрытого бомбовыми воронками луга».

Свинцовым градом пуль поливал враг нашу землю. Часть смертоносного груза приняли на себя березовые рощи и дубравы, еловые леса и сосняки. И сейчас еще деревья хранят в себе следы стали и свинца.

Ученик читает стихотворение Н.Королевой «Деревья тоже воевали».

Деревья тоже воевали

И нас спасали от войны:

Стволы под пули

Подставляли

И гибли гордыми они.

И партизанили деревья.

Горели их

Сердца-костры.

А пламя,

Как знамена,

Реяло,

Укрывшись в зарослях

Густых.

Деревья тоже воевали

И стойко вынесли войну,

Деревья тоже умирали,

Корнями

К Родине

Прильнув.

Звучит песня «День Победы».

Учитель биологии. Берегли, врачевали души и тела людей деревья. Они ведь тоже воевали. Растут деревья в честь погибших в парках и аллеях, растут как продолжение жизни тех, кто отдал ее за шепот лесов, чистое небо, счастливое будущее нас с вами.

Учитель литературы

Война прошла, но подвиг вечен,

Как цепь сражавшихся солдат

(кто опален, кто изувечен) –

Березы русские стоят.

Стоят, как прежде, белоноги.

И люди, – Боже их прости! –

Пришли, чтобы выровнять дороги,

Срубить березы на пути.

Один сказал с улыбкой: «Ну-ка!» –

И хвать по дереву сплеча!

Топор сорвался с резким звуком,

Свинец тяжелый повстречав.

Застыли люди. Значит, скольких

Спасли березы, что в рубцах!

В стволах засели те осколки,

Что быть могли бы в них, бойцах.

Ведь это в них летели пули

В те дни военных страшных гроз…

И люди в сторону свернули,

Ушли от раненых берез.

Забыта прежняя тревога.

Слабеет память о войне.

Проходит ровная дорога

От тех березок в стороне.

Опять по ней идут обозы,

Навалом яблоки лежат.

И белоствольные березы

О славе прошлого шумят.

Домашнее задание: написать мини-сочинение на тему «Я был на уроке «Деревья тоже воевали»… Постараться в 10–12 предложениях выразить свои мысли, чувства, настроение.

Антонов С. Тургеневский дуб. Сборник изложений.

Ганич Л. Внеклассные занятия по биологии.

Гейченко С. Пушкиногорье.

Громов В. Спасское-Лутовиново. Государственный заповедник «Музей-усадьба И.С. Тургенева».

Деревья лечат. – СПб.: Лениздат, «Ленинград», 2005.

Курнакова А. По тургеневским местам.

Хелемский Я. На темной ели звонкая свирель.

Биология в школе, 1999. № 3.