цусима что это такое

Тайна Цусимы: правда всплыла 110 лет спустя

Во время Русско-японской войны весной 1904 года руководством страны было принято решение о формировании Второй Тихоокеанской эскадры. Ей предстояло отправиться на Дальний Восток и помочь русской армии одержать победу над Японией. Однако беспримерный в истории поход закончился в мае 1905 года поражением в районе острова Цусима.

С тех пор прошло более ста лет, на эту тему вышла в свет масса книг и статей, ход Цусимского сражения разобран едва ли не по минутам, но даже сейчас многих мучает вопрос: как такое могло случиться? Удивляет не сам факт поражения (в конце концов, в истории любого флота были неудачи): поражает масштаб разгрома. Огромная русская эскадра перестала существовать, а противник отделался лишь незначительными потерями.

Цусиму нередко сравнивают с Трафальгарским сражением 1805 года, когда британцы нанесли тяжелое поражение наполеоновскому флоту. Однако здесь никакой загадки нет. Революция во Франции привела к тому, что многие опытные и высококвалифицированные морские офицеры были отстранены от службы, на флоте воцарился управленческий хаос, и этот факт, несомненно, отразился на боеспособности французского флота. Так что исход сражения у мыса Трафальгар в значительной степени закономерен.

Но что же произошло при Цусиме? Исследователи приводят целый список причин, среди которых львиную долю занимает перечисление грубейших ошибок командующего эскадрой Зиновия Петровича Рожественского. Но если внимательно присмотреться, то заметно, что ответ дается не на тот вопрос, который задавался. Главный вопрос заключается отнюдь не в том, какие ошибки совершил Рожественский, а почему он их совершил. И вот здесь следует универсальный ответ: да просто потому, что Рожественский – бездарность, вот и наделал глупостей.

Всем известна Бритва Хэнлона – псевдоинтеллектуальное правило аналитики, призывающее не искать злого умысла в действиях, которые можно объяснить глупостью. Фактически здесь мы имеем дело именно с этим принципом, который удобен, с виду наукообразен, прост и… в общем случае совершенно неверен. Причем в своей повседневной жизни люди, как раз наоборот, начнут именно с подозрений в злонамеренности. Например, не найдя утром свою машину, оставленную вечером во дворе, мы первым же делом бросимся сообщать в полицию об угоне. Никому и в голову не придет пускаться в абстрактные рассуждения о неизвестных глупцах, которые просто по ошибке сели в чужой автомобиль и скоро его вернут. Вот с этой точки зрения давайте и проанализируем действия Рожественского.

Не секрет, что русские корабли в целом уступали японским в скорости. И что же делает в таких условиях наш адмирал? Он берет с собой в прорыв тихоходные транспорты снабжения. Согласитесь, очень странное решение. Там, где надо нестись на всех парах, уповая на то, что японцы заметят эскадру как можно позже, а то и вовсе упустят, караван почему-то пошел со скоростью самого медленного верблюда, и таким верблюдом являлись транспорты. Объяснить этот поступок глупостью не получится, поскольку потребуется слишком уж запредельная глупость, а Рожественский уж точно не был умственно отсталым. В чем же тогда дело? Может быть, транспорты везли какой-то столь важный груз, что без него никак нельзя было обойтись? Например, если эскадре не хватало угля для того, чтобы дойти до Владивостока, и транспорты понадобились именно в качестве углевозов, все становится на свои места. Но, увы, это не так.

В Российской империи была создана военная комиссия при Морском генеральном штабе, которая подробнейшим образом изучила действия флота в Русско-японской войне. И вот что она пишет: «Адмирал Рожественский принужден был тащить за собой транспорты, пока был в походе, то есть в случае прорыва через Корейский пролив не далее Шанхая или его ближайших окрестностей. Решение оставить при эскадре транспорты, имея в виду прорыв, ничем не может быть оправданно, тем более что на транспортах этих не было никаких таких грузов, которые были жизненно необходимы для эскадры. Положение, при котором эскадра занималась в бою прикрытием обслуживающих ее транспортов, причем главные силы флота приносились в жертву собственному своему снабжению, – более чем странно».

Обратите внимание: комиссия не нашла ни одной причины, оправдывающей или хотя бы объясняющей столь странное поведение Рожественского. Причем особую пикантность ситуации добавляет то, что один из транспортов вез пироксилин. Мало нам снарядов противника, так мы еще и огнеопасное вещество с собой прихватим!

Итак, все действия Рожественского признаны ошибочными, то есть командующий провалил все, что только можно. Зафиксируем этот момент. Он важен, но важно и то, в какой форме комиссия об этом говорит. Судите сами: сказано, что Рожественский – и волевой, и мужественный человек, и хороший организатор. Но почему же он, обладая такими качествами, довел эскадру до тотального разгрома? Комиссия утверждает, что у него, оказывается, полностью отсутствует военное образование. А ведь это – всем известная ложь: ведь Рожественский был одним из лучших выпускников Петербургской Михайловской артиллерийской академии. Специальность – морской артиллерист.

Комиссия пишет, что у него не было военной подготовки. Это тоже ложь. Рожественский участвовал в русско-турецкой войне, много лет служил флагманским офицером на различных кораблях, командовал броненосцем и крейсером, стал начальником Главного морского штаба. В общем, со всех точек зрения человек он был заслуженный, опытный и прекрасно подготовленный. Зачем же комиссии потребовалось лгать, причем столь нарочито неуклюже, рассказывая сказки про необразованность и некомпетентность Рожественского?

Между прочим, комиссия отмечает, что вся работа генерального штаба эскадры производилась лично Рожественским. Это – важная деталь: ведь если адмирал сознательно вел эскадру к гибели, то он и должен был стремиться по максимуму замкнуть на себя принятие управленческих решений. Другие офицеры не должны быть в курсе его планов. То, что Рожественский подменил собою генеральный штаб, – тоже косвенное свидетельство злонамеренности адмирала.

Цусимское поражение стало громкой пощечиной лично Николаю II и «царизму» в целом. Но, хотя звон от нее слышен до сих пор, тем не менее, расхожие «цусимские» рассуждения манипулятивны.

Вспомним самые популярные из них: Россия была разгромлена на море, что привело к поражению в войне, и после Цусимы ничего не оставалось, кроме как заключать неравный мир. Разумеется, все это подается вместе с потоками визгов в духе «прогнивший царизм», «бездарные адмиралы», «позор» и так далее. Но мы эту тошнотворную пошлятину пропустим: разве мало мы ее слышали? Обратимся к сути.

Итак, Цусима – это поражение. Верно? Верно.

Россия подписала неравный мирный договор. Верно? Верно.

Но как связаны эти два верных утверждения? Обратите внимание: обычно связующее звено подменяется пропагандистским шумом. Практически никто не утруждает себя необходимостью продемонстрировать, как из первого вытекает второе. И уже это четко показывает, что перед нами – самая натуральная манипуляция. Теперь давайте ее вскроем.

Начнем с очевидного. Япония находится рядом с Маньчжурией, а основные силы России – очень далеко, и все снабжение русской армии обеспечивалось Транссибирской магистралью. В свою очередь японцы перебрасывают армии по морю, а это значит, что если удастся уничтожить японский флот, тем самым перерезав снабжение, это автоматически приведет нашу страну к победе. Более того, Россия рассматривала возможность высадить войска на территории Японии и захватить Токио. Вторую Тихоокеанскую эскадру отправили на Дальний Восток именно для того, чтобы изменить ситуацию на море в пользу России. Да, свой путь она закончила Цусимой, но чего же добились японцы благодаря своей победе?

1. Они не позволили перерезать свои морские коммуникации.

2. Они обезопасили себя от угрозы российского десанта на самих Японских островах.

И где здесь про поражение России в войне? Здесь только про то, что русские не высадятся у Токио, а японцы продолжат снабжение своих войск по морю. Но русские, как и раньше, продолжают перебрасывать свои армии по суше. То есть сохраняется статус-кво.

Победить японцев «морским способом» не получилось, но это вовсе не означало, что других способов у России не осталось. Война шла за Маньчжурию и влияние в Корее, именно туда японцы высаживали свои армии, именно там происходили основные события, там обе стороны понесли практически все свои потери.

Война была сухопутной, и для того, чтобы люди считали иначе, пропагандисты из кожи вон лезли и лезут до сих пор. Разумеется, ничего доказать они не способны, но сместить акценты восприятия войны им удалось, и именно поэтому уделяется так непропорционально много внимания событиям на море. Но мы не должны попадаться на уловки антироссийских манипуляторов. Даже после Цусимы у России оставались серьезные шансы на успех, а о том, почему их не удалось реализовать, мы поговорим в следующих статьях.

Истоки «Цусимы»

Исход сражения определили факторы, не имеющие отношения к «отсталости» русского флота

111 лет назад, 27 мая 1905 года, около двух часов дня, броненосец «Князь Суворов» открыл огонь по японской эскадре, дав начало Цусимскому сражению. Это событие стало символическим, по нему зачастую судят не только о всей Русско-японской войне, но и о вооруженных силах Российской империи начала XX века в целом. Возможно, кому-то даже хотелось бы, чтобы слово «Цусима» ассоциировалось у нас со старой Россией. Однако как и в реальной жизни, так и в истории, под стереотипом зачастую скрывается вовсе не то, что ожидаешь увидеть.

РЕКОРДНЫЙ ПЕРЕХОД

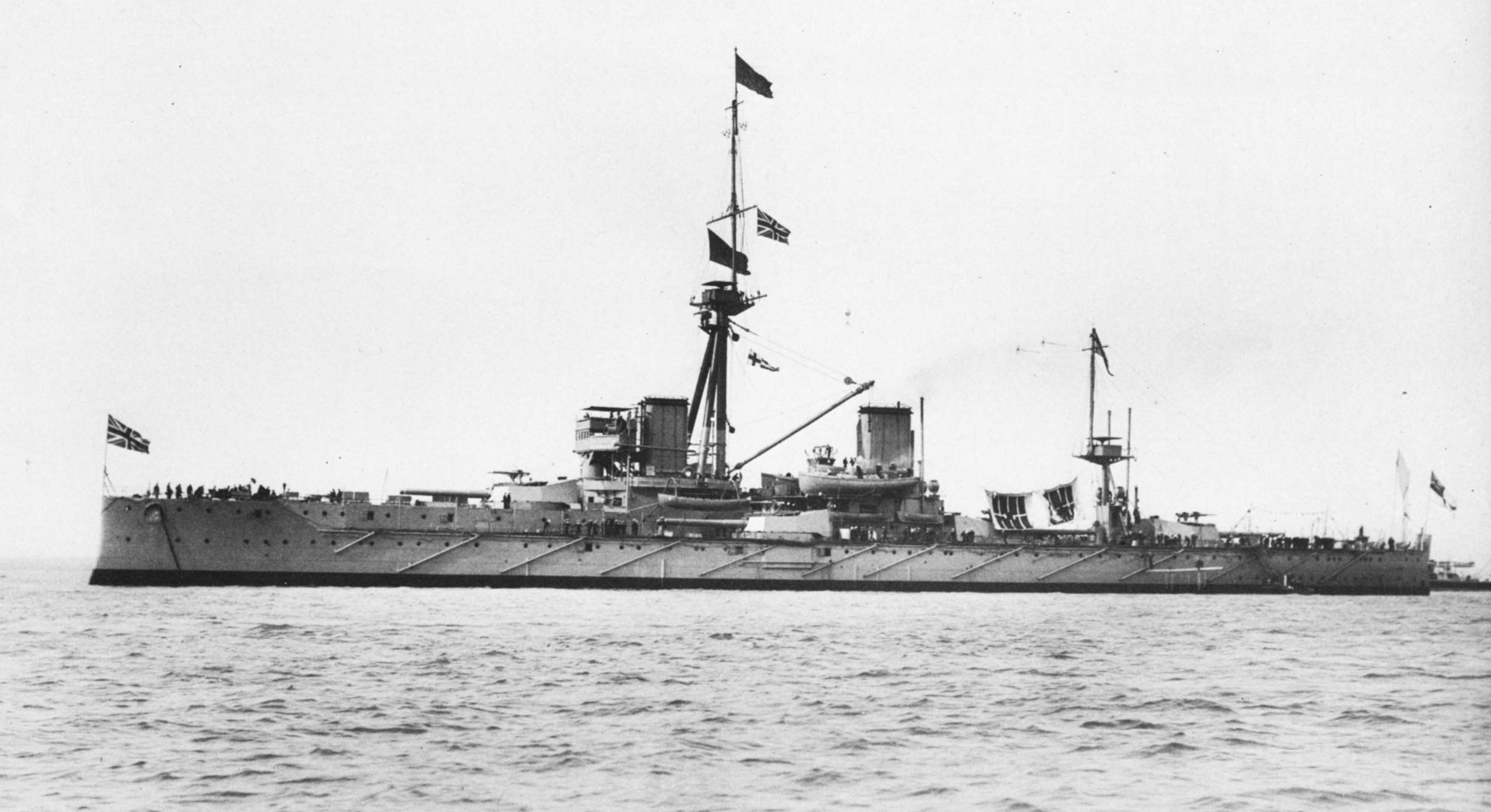

Знаменитый английский корабль и практически современник Цусимы «Дредноут» явился прорывом в мировом кораблестроении. В частности он стал первым крупным боевым кораблем, оснащенным турбинами. Какие же выводы были сделаны из его испытаний?

«Первый же большой испытательный поход «Дредноута» в начале 1907 года показал, что турбины оправдали все надежды. Месячное плавание, в течение которого было пройдено свыше 7000 миль, прошло без серьезных аварий, если не считать нескольких лопнувших котельных трубок. После вскрытия кожухов турбин по возвращении «Дредноута» в Портсмут их нашли в превосходном состоянии. Если бы корабль оснастили поршневыми машинами, то наверняка потребовалась бы полная переборка механизмов, не говоря уже о том, что поршневые машины вообще вряд ли смогли бы выдержать столь интенсивное плавание». (С.Е.Виноградов, Линейный корабль «Дредноут», с.12)

Далеко не все корабли русской эскадры были новейшими, некоторым было и по 20 лет и более. И все они были оснащены поршневыми машинами. И прошли не по 7000 миль, а по 20 тысяч. И не за месяц, а за 7. Ни о какой переборке механизмов и чистке котлов, разумеется не могло идти и речи. Надо было вступить в бой с прошедшим ремонт и докование противником. Надо ли удивляться, что скорость русской эскадры не превышала 9 узлов, тогда как эскадра противника маневрировала на 15 узлах? Что давало японцам возможность всегда занять наивыгоднейшее положение для стрельбы.

Хуже того, изношенность машин наряду с обрастанием днища (значительная часть 7-месячного плавания прошла в тропических широтах) привела не только к снижению скорости кораблей, но и к сильнейшему возрастанию расхода угля. А это в свою очередь заставляло загружать его сверх всяких норм. При нормальном запасе угля на броненосцах класса «Бородино» 800 тонн его грузили до 2500 тонн. А вместе с другими запасами 13500-тонные корабли перегружали до 17 тысяч тонн! К чему это приводило? Чтобы избежать пристрастности, давайте снова вернемся к самому передовому кораблестроению в лице его самого передового корабля.

«При полных запасах [угля и нефти на «Дредноуте»] полное водоизмещение увеличивалось до 21,845 т, изменяя осадку с 26,5 фт до 31 фт 1,5 д (Уильям Уайт утверждал, что корабль мог погружаться на 31,5 фт). Так как бортовая броня простиралась на высоту только 8 фт 4 д выше ватерлинии, это означало, что при полной осадке 11 д броневой пояс мог возвышаться только на 4 фт или меньше. Выше борт был не бронирован и уязвим для артиллерийского огня, и существовал большой риск попадания воды выше 0,75-д палубы, если корпус получит пробоину, что привело бы к уменьшению плавучести и отстойчивости с возможными губительными результатами, хотя бронированный борт может остаться невредимым.

Это аномальное погружение броневого пояса при полной загрузке было слабым местом на всех последующих линкорах, вооруженных 12-д орудиями, и крейсерах, так как во время войны они выходили в море полностью загруженными. Если бой происходил вскоре после выхода из порта, они могли оказаться в очень опасной ситуации. (Оскар Паркс, Линкоры Британской империи, т.6, с.37-38)

То есть лучший корабль мира того времени был в «очень опасной ситуации» сразу по выходе из своей базы всего лишь с полными запасами топлива. Что же можно сказать о русских кораблях в 20 тысячах миль от своей базы с втрое превышающими полные запасами топлива? В какой ситуации находились они? Надо ли говорить, что главный броневой пояс русских броненосцев при Цусиме полностью был под водой, резко ослабляя защиту наших кораблей? И это было следствием не каких-то там просчетов конструкторов или слабостью отечественного кораблестроения, а следствием 30-тысячекилометрового перехода.

Даже прорывной «Дредноут», чье имя стало нарицательным, выглядел бы на месте русских кораблей при Цусиме не лучше

РЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ СИЛ

Три японских броненосца «Хатсусе», «Сикисима», «Микаса» безо всякого преувеличения были сильнейшими кораблями своего класса в мире на тот момент.

«На момент постройки он [«Формидэбл»] являлся самым сильным в мире линкором.

Сравнение «Формидэбла» и «Хацусе» всегда оставалось, при их одинаковом водоизмещении, в пользу последнего, особенно по причине его более мощной вспомогательной батареи. « (Оскар Паркс, Линкоры Британской империи, т.5, с.9-10)

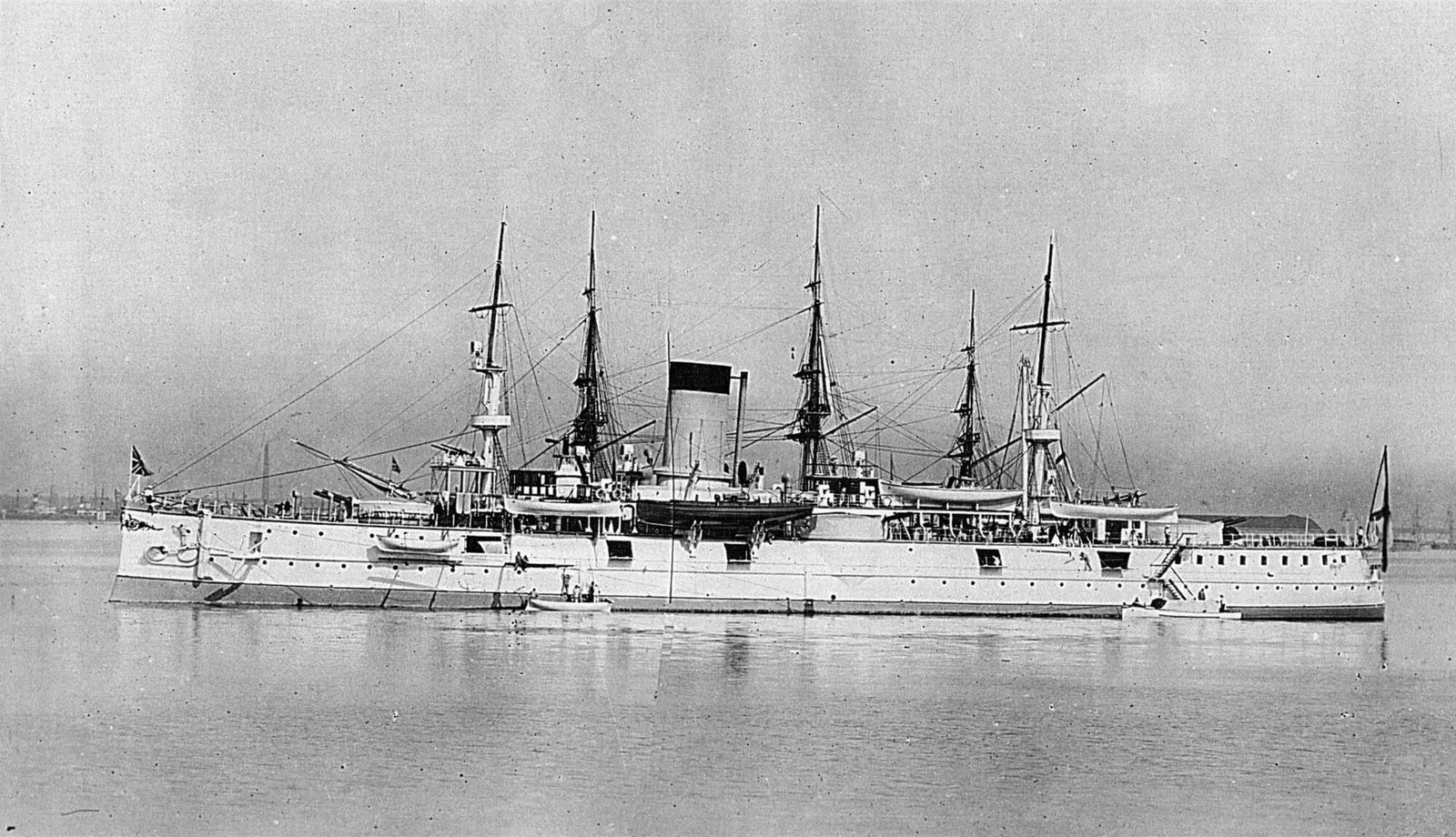

«Асахи». Один из сильнейших кораблей своего времени

То есть не будет преувеличением сказать, что Вторая Тихоокеанская эскадра имела против себя лучшее, что могло дать мировое кораблестроение на тот момент. Все броненосные корабли русской эскадры были построены на отечественных верфях. Да, у нас были новейшие броненосцы класса «Бородино». Но только они, да еще в какой-то мере броненосец-крейсер «Ослябя» могли на равных соперничать с японскими кораблями.

«Адмирал Нахимов». Выдающийся для своего времени корабль. Но к моменту боя ему было уже 20 лет

Событие получило пафосное именование поход «Великого белого флота». Один из наиболее авторитетных морских справочников Conways оценил его так: «Этот поход окончательно утвердил США, как перворанговую Великую державу». Поход Второй Тихоокеанской эскадры отличался лишь тем, что по его окончании участников ждал не восторг и благодарность соотечественников, повышения в званиях и прочие блага, а отдохнувший, восстановивший свои силы, превосходящий противник. То, что нам пытаются навязать как пятно позора, является беспримерным подвигом. Давайте так Цусиму и воспринимать.

Трагедия Цусимы

‘+ ‘ Броненосцы русской эскадры в Цусимском бою.

История России, как и любого другого государства, состоит не из одних только блестящих и громких побед. Иногда мы терпели жестокие поражения в битвах и бесславно проигрывали войны. Но даже в столь тяжелые времена находились люди, совершавшие великие подвиги. Предавать забвению имена людей, остававшихся верными воинскому долгу в совершенно безнадежных ситуациях и заставлявших с уважением говорить о себе даже врагов, было бы крайне несправедливо. Ведь вина за поражение лежит не на них.

115 лет назад, 27–28 мая (по н.с.) 1905 года, почти вся Вторая Тихоокеанская эскадра вице-адмирала З.П.Рожественского погибла в Цусимском проливе, сражаясь с Объединенным флотом Японии. Этот разгром ничего не изменил на театре военных действий. Японцы господствовали на море в течение всей войны, с самых первых ее дней. Но моральный эффект позорного поражения был колоссальным!

Никогда ранее русский флот не подвергался подобному разгрому! Цусима стала мощным катализатором революции 1905 года. Фактически именно она вынудила Николая II совершить огромную политическую ошибку, согласившись на мирные переговоры, которых уже давно и настойчиво добивались японцы, исчерпавшие за полтора года войны все свои финансово-экономические и людские ресурсы.

Это была не первая и не последняя ошибка несчастного императора. Однако именно после Цусимы и признания поражения во всей войне 1904–1905 годов Россия надолго утратила тот авторитет, который до этого удерживал врагов от нападений на нее.

Германский кайзер Вильгельм II впал в глубокое заблуждение, посчитав восточного соседа «колоссом на глиняных ногах», и решился в 1914-м воевать на два фронта. Вряд ли он осмелился бы на это, не будь Цусимы и позорного для России Портсмутского мира с Японией.

Для русского человека слово «Цусима» стало нарицательным. Как для немца — «Сталинград» или для француза — «Березина» и «Ватерлоо».

Военные историки до сих пор ломают копья в спорах о том, как такой разгром стал возможен и кто в нем виноват. Попробуем кратко ответить на эти вопросы.

Конфликт интересов

Поспешная отправка на Дальний Восток Второй Тихоокеанской эскадры была настоящей авантюрой. Растеряв время на раскачку и неуместное в условиях надвигающейся войны теоретизирование, царское правительство попыталось исправить так свои ошибки.

О том, что война с Японией неизбежна, стало понятно еще в 1895 году. Об этом Николая II информировал А.М.Безобразов, авантюрист, втершийся в доверие к царю. Предупреждая о неизбежности войны, он советовал смело идти на обострение отношений со Страной восходящего солнца ради выгод, которые должно было дать обладание Маньчжурией и Кореей.

Осторожные царские министры, более здраво оценивая сложившуюся к концу XIX века политическую обстановку, пытались противодействовать влиянию выскочки на самодержца. Но Николай II воспринимал только те доводы, которые соответствовали его собственному видению картины. А видение это, безусловно, входило в диссонанс с реальными экономическими возможностями страны, раскладом сил на мировой политической арене и неготовностью народа нести жертвы на алтарь честолюбивых планов царя.

А.Н.Куропаткин, занимавший перед войной пост военного министра, писал в дневнике: «Я говорил Витте, что у нашего государя грандиозные в голове планы: взять для России Маньчжурию, идти к присоединению к России Кореи. Мечтает под свою державу взять и Тибет. Хочет взять Персию, захватить не только Босфор, но и Дарданеллы. Что мы, министры, задерживаем государя в осуществлении его мечтаний, но все разочаровываем: он все же думает, что он прав, что лучше нас понимает вопрос славы и пользы России. Поэтому, каждый Безобразов, который поет ему в унисон, кажется государю более правильно понимающим его замыслы, нежели министры».

Японские правящие круги тоже претендовали на Маньчжурию. Корею же вообще считали зоной своих жизненных интересов, называя полуостров «ножом, направленным в сердце Японии».

С учетом того, что Николай II определил одной из главных стратегических целей своего царствования закрепление России на Тихоокеанских берегах, явный конфликт интересов был налицо. Разрешить его мирным путем не представлялось возможным.

Извечные наши «заклятые друзья» англичане, а также ряд американских банкиров во главе с небезызвестным Якобом Шифом (весьма зловещая фигура в истории России начала XX века), всемерно способствовали тому, чтобы как можно сильнее столкнуть лбами Японию и Россию.

Хочешь мира — готовься к войне

Россия тоже готовилась к войне. Но подготовка эта велась совсем не так, как того требовали обстоятельства: неспешно и в какой-то полудремоте. Везде и всюду сквозила недооценка противника. Сведущие люди предупреждали о недопустимости подобного отношения к японцам, однако их голоса тонули в хоре шапкозакидательских настроений.

Господствовало мнение, что вряд ли маленькая Япония решится на прямой военный конфликт с огромной и могущественной Россией. А в народе подданных микадо в шутку называли «макаками».

Имея втрое большую армию, военно-политическое руководство России не стало заблаговременно перебрасывать на Дальний Восток достаточные для противодействия японцам силы. Полагали, что это может быть расценено как провокация, а мы пока не были готовы к войне.

В 1941-м мы повторили эту ошибку, не вняв уроку истории!

Со строительством флота явно запаздывали. Сначала непростительно долго выбирали основной тип броненосцев. Выбрали при этом не более простой в строительстве «Ретвизан», а по-французски вычурный, сложный, хотя и чуть более сильный «Цесаревич».

Решили строить корабли преимущественно на отечественных верфях. Стремление весьма похвальное, но не в обстановке, когда англичане наращивали боевую мощь нашего врага стремительными темпами.

Американский заводчик У.Крамп получил заказ лишь на один «Ретвизан», хотя вполне мог к началу войны успеть поставить нашему флоту три таких броненосца (едва ли не лучших на тот момент в мире по соотношению цена/качество).

Более того, если бы проекту «Ретвизан» было отдано предпочтение перед проектом «Цесаревич», то даже при строительстве броненосцев на отечественных верфях темпы пополнения флота существенно ускорились бы.

Перед самым началом войны у России появился шанс купить два построенных в Италии броненосных крейсера. От них отказалась заказавшая их Аргентина, урегулировавшая к тому моменту свои территориальные споры с Чили. Но контр-адмирал А.М.Абаза, посланный для заключения сделки, задачу не выполнил.

Ходили упорные слухи, что он требовал от продавцов непомерно большую сумму «комиссии» («отката») — 1 миллион рублей. Те не согласились. Официально же было объявлено, что крейсера не подошли нашему флоту конструктивно. Зато они подошли японцам, немедленно выкупившим эти корабли после того, как сделка с Россией сорвалась!

Но верхом преступной беспечности и самонадеянности стало все же другое обстоятельство. С целью демонстрации открытости и миролюбия японскую миссию допустили на верфи, где строились 5 наших новейших броненосцев. Благодаря этому, японцы смогли точно рассчитать время их вступления в строй и выбрать идеальный момент для начала войны!

Промедление в полгода заставило бы их сражаться на море уже против равных сил, а через год русский Тихоокеанский флот был бы сильнее японского.

Вышеуказанное обстоятельство, кстати, исчерпывающе объясняет причину, по которой японцы не пошли на компромисс, когда наша дипломатия стала делать запоздалые уступки. Со свойственным им циничным прагматизмом японцы отвергали все правила и приличия, если это мешало достижению поставленных целей.

Конструктивные ляпы и «экономия средств»

Построив флот и сосредоточив его у своих берегов, подданные микадо стали вести интенсивную подготовку. Стрельбы и маневры не прекращались! А ведь японцы и без того обладали неплохим боевым опытом: за десять лет до того они одержали неожиданную для всего мира оглушительную победу над Китаем, имевшим более сильный флот.

На борту наших кораблей, в том числе и новейших, в большом количестве присутствовали дерево и другие горючие материалы. Немецкие офицеры, допущенные осмотреть их, крайне удивились этому. Ведь было нетрудно предвидеть, что от попаданий фугасных снарядов противника неминуемо возникнут сильные пожары.

Конструкцию боевых рубок выбрали крайне неудачную. Крышу делали грибовидной, выступающей за габариты рубки. Из-за этого осколки снарядов, пролетавшие мимо непомерно широкой (30 см!) смотровой прорези, рикошетили от свесов крыши внутрь, буквально выкашивая командный состав и рулевых.

Особой проблемой стала конструкция наших снарядов. Если бронебойные можно с некоторой натяжкой признать удовлетворительными (японские аналоги вообще никуда не годились), то фугасные на порядок уступали японским бризантностью и зажигательным эффектом.

Офицеры-артиллеристы в ходе пробных стрельб заподозрили неладное и обратились в Морской технический комитет. Там, однако, решили, что проводить повторные испытания поздно: заказ на снаряды был заводами уже почти полностью выполнен. К тому же испытания эти требовали дополнительных затрат в 70 тыс. рублей, что шло вразрез с политикой «экономии средств». Разве можно назвать такой подход иначе, нежели преступным? Один броненосец обходился казне в 200(!) раз дороже!

И грянул гром

Прекрасно зная, что японцы завершили подготовку к нападению, Николай II категорически отказал адмиралу А.М.Алексееву в просьбе отменить вывод кораблей в «вооруженный резерв». Не одобрил он и идею наместника о нанесении врагу упреждающего удара. А ведь не было секретом, что японцы объявили войну Китаю лишь через неделю после начала боевых действий!

Неужели царь рассчитывал, что по отношению к России они будут не столь коварны? Если так, то его расчет не оправдался. Враг напал без объявления войны, и нападение это застало Первую Тихоокеанскую эскадру врасплох.

В результате ночной атаки японских миноносцев, лучшие наши броненосцы — «Цесаревич» и «Ретвизан» — получили торпедные попадания, надолго выбыв из строя. Враг с первого дня войны прочно захватил господство на море.

За флагман русские моряки врагу отомстили. Месяц спустя пошли ко дну сразу два японских броненосца, напоровшихся на наши мины. Только вот второго Макарова в России не было! После его гибели эскадра стала вспомогательной силой для защиты Порт-Артура, хотя изначально крепости и флоту отводились совершенно другие роли.

Плохо складывались дела и на сухопутном фронте. Армия долго отступала под натиском превосходящих сил японцев. Но даже когда численность войск сравнялась, русский главнокомандующий генерал А.Н.Куропаткин отдавал приказы на отступление, исходя из спорной стратегии, выраженной словами «терпение, терпение и еще раз терпение».

Тут надо отметить, что, назначив Куропаткина главнокомандующим, Николай II удивил всех, даже самого генерала. Он был честным, порядочным, лично храбрым человеком, отличным организатором, много хорошего сделавшим на должности военного министра. Но полководцем он не был! Ему очень не хватало для этого решительности.

Легендарный М.Д.Скобелев, под началом которого А.Н.Куропаткин когда-то служил, предупреждал его об этом. Знали мнение Скобелева и в широких армейских и светских кругах. Но император Николай Александрович был на редкость упрям и, к тому же, начисто лишен управленческого умения назначать способных людей на ключевые должности. Проявилось это и при назначении командующего Второй Тихоокеанской эскадрой.

Уповая на силы небесные

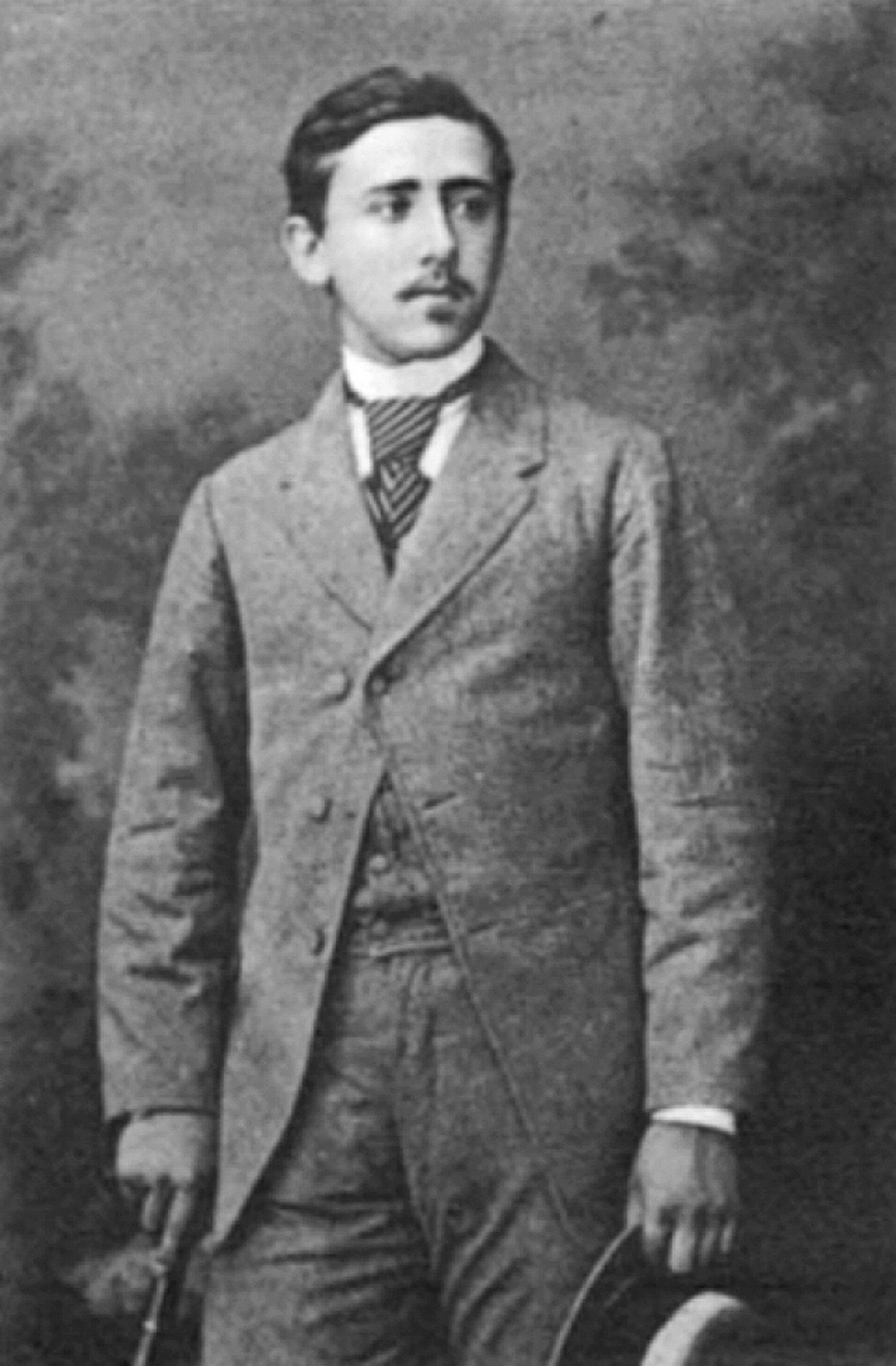

Зиновий Петрович Рожественский вовсе не был тем бездарем и самодуром, каким изобразил его в романе «Цусима» А.С.Новиков-Прибой. Советский писатель и большевик просто не мог по-другому преподнести читателю образ царского адмирала, повинного в чудовищном разгроме.

Рожественский действительно был человеком нервным и вспыльчивым. Но и достоинств у него было более чем достаточно. Отнюдь не карьерист, прямо говорил о недостатках во флоте. Женился исключительно по любви, на бесприданнице.

В походе к Цусиме адмирал запретил отдавать под трибунал нескольких матросов, заразившихся революционной пропагандой и уличенных в распространении нелегальной литературы. Он заявил, что они и так будут рисковать жизнями в бою, и что любой из них может впоследствии оказаться героем. Так, к слову, и вышло. В сражении они проявили примерную отвагу.

Если же говорить о профессиональных качествах, то и тут Рожественский выделялся из общей массы рутинеров Морского ведомства. Специальностью своей — артиллерийским делом — владел отлично. Кроме того, был блестящим организатором. Он за пару лет с нуля создал военно-морские силы Болгарии, получившей независимость после русско-турецкой войны 1877–1878 годов. В той войне Рожественский отличился, будучи еще молодым офицером.

Одно было плохо: талантом флотоводца он не обладал. В чем же, собственно, проявляются полководческие или флотоводческие способности? Главным образом в умении видеть ошибки противника, вынуждать его совершать их и быстро на них реагировать, внезапно преподнося оппоненту неприятные сюрпризы.

Этому, конечно, можно и нужно учиться. Но без природного таланта выдающихся результатов достичь не удастся.

Николай II приметил молодого контр-адмирала после того, как он успешно справился с рядом непростых организационных задач, и решил, что можно поручать Рожественскому любое трудное дело. Потому-то он и назначил начальника Главного морского штаба командующим эскадрой, которая должна была отправиться на выручку нашим блокированным в Порт-Артуре кораблям.

На полпути к цели, во время стоянки у Мадагаскара, пришло известие о падении Порт-Артура и гибели Первой Тихоокеанской эскадры. Выручать стало некого, и поход потерял изначальный смысл.

Рожественский ждал приказа о возвращении Второй эскадры на Балтику. Когда такового не последовало, сообщил царю, что теперь видит свою задачу лишь в прорыве во Владивосток с потерей минимального количества кораблей.

Ответ самодержца, однако, гласил, что «задача состоит не в том, чтобы с некоторыми судами прорваться во Владивосток, а в том, чтобы завладеть Японским морем».

Вот так! Не больше и не меньше! И неважно, что силы эскадры даже номинально уступали японским в полтора раза! Кроме того, царь в телеграмме напомнил адмиралу о России. Она, мол, с «верой и крепкой надеждой взирает на вас».

К многочисленным упованиям на силы небесные царь прибавил и более осязаемую помощь в виде отряда устаревших кораблей, срочно вышедших из Балтики под флагом контр-адмирала Н.И.Небогатова для усиления эскадры.

По количеству броненосных кораблей объединенная эскадра сравнялась с японским флотом, но сведущих в военно-морском деле людей это не могло ввести в заблуждение. Современным, быстроходным и почти однотипным кораблям японцев, уже год повоевавшим, противопоставлялась разношерстная армада с экипажами, не имевшими боевого опыта и обучавшимися стрельбе и маневрированию по пути к театру военных действий.

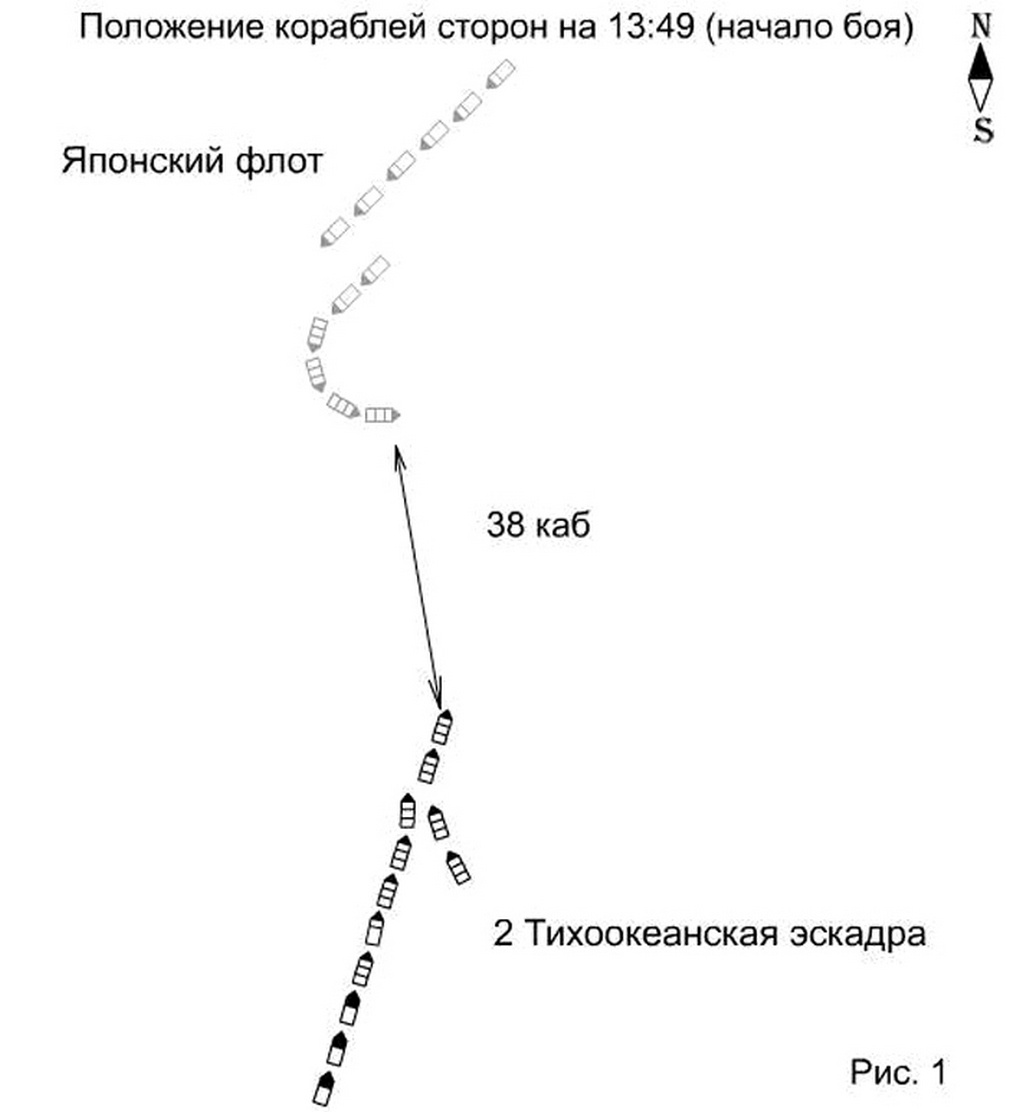

Без шансов на победу

Был ли у Рожественского реальный шанс выиграть бой с японским флотом? На этот вопрос можно ответить однозначно: нет! Прежде всего, его эскадра уступала противнику в скорости. Сильно уступала. Более чем в полтора раза. А большие маневры английского флота, трижды проводившиеся незадолго до русско-японской войны, однозначно показали, что даже менее сильная, но более быстроходная эскадра получает огромное преимущество.

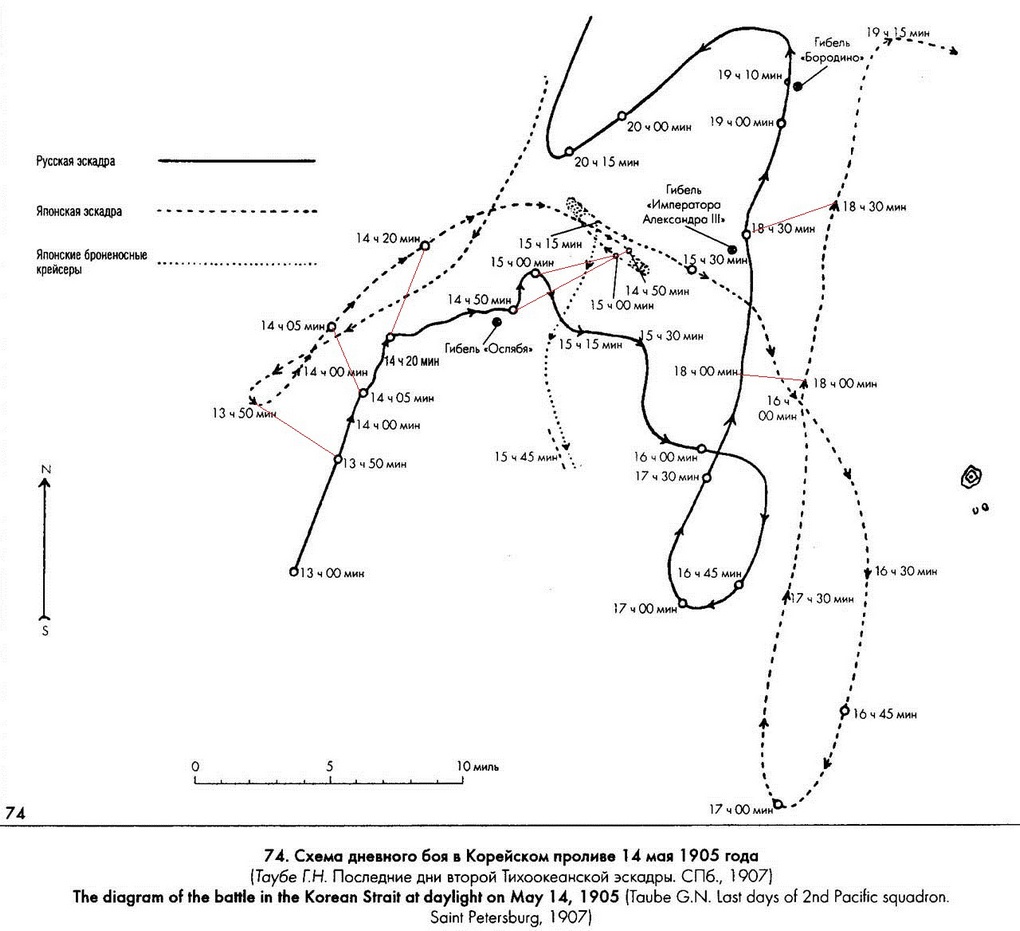

Классическая тактика морского боя тех лет предписывала колонной своих кораблей обогнать вражескую, свернуть ей наперерез и выбивать головные вражеские корабли концентрированным огнем всех своих пушек. Понятно, что скорость приобретала тут решающее значение.

Японцы к тому же имели большое преимущество в скорострельных пушках среднего калибра. Потопить ими броненосец было почти нереально, зато выбить артиллерию и личный состав противника ураганным огнем вполне возможно. Единственным весомым аргументом нашей эскадры был перевес (41:17) в орудиях крупного калибра, пусть даже частью и устаревших. На него и сделал Рожественский акцент в боевом приказе перед сражением. Но всем этим пушкам надо было обеспечить удобную для огня по врагу позицию. При большом преимуществе противника в скорости добиться этого было почти невозможно.

Рожественский, прекрасно понимая, что шансов на победу у него мало, надеялся обмануть японского командующего адмирала Того Хэйхатиро, проскочив во Владивосток незамеченным. Но наш адмирал совершил пару ошибок, и они демаскировали его замысел. Пришлось принимать бой в неблагоприятных обстоятельствах.

Главной же ошибкой Рожественского стала его пассивность в бою. Корабли шли на малой скорости, двигаясь предсказуемо, как мишени для вражеских орудий. Адмирал надеялся отстреляться от японцев крупнокалиберными пушками. Он не вел бой, а прорывался к порту назначения. По меткому выражению одного из историков флота, наша эскадра «терпела бой».

В оправдание Рожественскому можно сказать, что в эту войну до Цусимского сражения ни один крупный корабль не был потоплен огнем артиллерии. И наш командующий считал главной опасностью не пушки врага, а ночные торпедные атаки вражеских миноносцев. Именно поэтому корабли Второй эскадры были выкрашены в черный цвет, а самый опасный участок пути, Цусимский пролив, адмирал решил преодолевать днем.

Но, к нашему сожалению, адмирал Того сделал правильные выводы из всех своих предыдущих ошибок. Он сразу же сократил дистанцию боя для того, чтобы дать возможность японским орудиям среднего калибра обрушить шквал огня на наши новейшие броненосцы. Огромным количеством точных попаданий японцы подавили ответный огонь русских кораблей, поначалу удививший их своей меткостью.

Чтобы обеспечить выход своих кораблей на дистанцию эффективного огня, японский командующий здорово рискнул. Он, на виду у всей нашей эскадры, совершил петлеобразный разворот. Конечно, предлагавшийся в «Цусиме» Новикова-Прибоя дружный бросок наших кораблей на полном ходу в сторону места разворота японцев был невозможен. Это давно и предельно убедительно доказано, но Рожественский мог ответить контрманевром и разойтись в самом начале боя с противником на контркурсах. Тем самым он заставил бы оппонента потерять драгоценное время и, главное, не подставил бы лучшие броненосцы, единственную свою надежду, под сосредоточенный огонь всей вражеской эскадры.

Буквально в первый же час боя вопрос о победителе был снят. Броненосец «Ослябя» затонул, флагман Рожественского «Князь Суворов» превратился в пылающий факел. Сам адмирал получил несколько ранений. Одно из них было тяжелым и вывело русского командующего из строя.

Вторым примером нашего невезения стало попадание крупнокалиберного

С учетом того, что один из японских броненосных крейсеров к этому времени был сильно поврежден и надолго вышел из боя, счет потерянным кораблям должен был сравняться!

Ночью разрозненные остатки Второй Тихоокеанской эскадры подверглись массированным атакам японских миноносцев. Оставшиеся под командой Небогатова пять кораблей утром следующего дня оказались окружены всей эскадрой Того. Небогатов спустил флаг, оправдываясь тем, что спасает «две тысячи молодых жизней».

Погибаю, но не сдаюсь

С этим позорным решением многие были не согласны. В их числе оказался и командир легкого крейсера «Изумруд», барон В.Н.Ферзен. Приказав дать полный ход, он прорвался между сходящимися вражескими колоннами и ушел от погони, пользуясь тем, что в японском флоте не было крейсера, способного угнаться за «Изумрудом».

Другие наши корабли, поодиночке двигавшиеся к Владивостоку, такого преимущества над врагом не имели. Но и их команды предпочли сдаче в плен смертельную схватку с противником без шансов на успех.

Геройски погибли в неравном бою с врагом крейсера «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах», «Адмирал Нахимов», «Светлана», эскадренный броненосец «Наварин», броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» и несколько эскадренных миноносцев.

Наши матросы и офицеры, выжившие в смертельном бою, пользовались уважением японцев, взявших их в плен из воды. К «небогатовцам» отношение было демонстративно-презрительным.

И в первый день сражения было совершено множество подвигов. Командир броненосца «Ослябя» В.И.Бэр до последней секунды жизни руководил спасением команды с тонущего корабля, сам предпочтя погибнуть вместе с броненосцем. Даже А.С.Новиков-Прибой, с его пролетарской ненавистью к офицерству, отметил, что перед лицом смерти командир «Осляби» был великолепен.

Геройски вели за собой эскадру и погибли вместе с командами командиры броненосцев «Александр III» и «Бородино» Н.М.Бухвостов (потомок первого солдата Преображенского полка) и П.И.Серебренников.

Команда тонущего броненосца «Князь Суворов» до последнего вела огонь по миноносцам врага из единственной оставшейся целой малокалиберной пушки и даже из винтовок!

Автор трилогии о Цусиме «Расплата» В.И.Семёнов, не имея возможности ходить из-за тяжелых ранений в ноги, выполз на палубу на руках и пытался воспрепятствовать сдаче, но ничего не смог поделать. Так Баранов, наряду с Небогатовым, опозорил Андреевский флаг.

Но все же тех, кто храбро сражался с врагом и до последней возможности оставался верен воинскому долгу, было несравнимо больше. В память о погибших при Цусиме на народные пожертвования была построена в Петербурге церковь Спаса-на-Водах. В 1932 году ее взорвали, несмотря на тысячи собранных в защиту храма подписей.

Но память о Цусиме невозможно вытравить. Мы всегда должны помнить о людях, отдавших жизнь за Отечество! Независимо от того, добились они победы или потерпели горькое поражение. «Мертвые срама не имут»! А еще мы должны делать из поражений выводы и не допускать повторения приведших к ним ошибок! Никогда больше Цусима не должна повториться!