цилиоэпителиальная киста что это

Цилиоэпителиальная киста что это

Среди доброкачественных эпителиальных опухолей серозные и муцинозные опухоли являются наиболее частыми. Они составляют более половины всех доброкачественных новообразований яичников, встречаются в любом возрасте. Серозные опухоли наблюдают чаще муцинозных и обнаруживают преимущественно в возрасте 30—55 лет, а муцинозные—в 40—60 лет.

Среди серозных опухолей наиболее часто встречают цистаденому (цилиоэпителиальная кистома) и папиллярную цистаденому (папиллярная кистома).

Серозная цистаденома чаще бывает односторонняя, однокамерная и, как правило, гладкостенная. Величина ее 3—30 см. Содержимое—прозрачная серозная жидкость соломенного цвета. Выстилающий стенку эпителий однорядный кубический или уплощенный, реже цилиндрический. Мерцательный эпителий наблюдают лишь местами. Капсула опухоли в основном плотноволокнистая.

Грубососочковая цистаденома (кистома). На ее внутренней поверхности обнаруживают плотные сосочковые образования и бляшки, массивная плотная соединительнотканная основа которых нередко находится в состоянии отека или гиалиноза. Эпителий, покрывающий эти сосочки и бляшки, тот же, что и выстилающий эпителий цилиоэпителиальной кистомы.

Папиллярная цистаденома (кистома) чаще бывает многокамерная. Характерно наличие мягких сосочковых разрастаний, которые, заполняя одну или многие камеры опухоли, напоминают по виду цветную капусту. В других наблюдениях они представлены небольшим количеством бородавчатых разрастаний. При наличии известковых отложений папиллярные образования отличаются значительной плотностью. Величина папиллярных кистом сравнительно небольшая. Они чаще, чем цилиоэпителиальные кистомы, бывают двусторонними. Их жидкое содержимое то желтоватого, то коричневатого цвета. Очень часто папиллярные разрастания обнаруживают не только на внутренней, но и на наружной поверхности кистозной опухоли. Многочисленные сосочки в папиллярных кистомах имеют то сравнительно тонкую, насыщенную клетками и кровеносными сосудами, то большей толщины соединительнотканную основу. Эпителиальный покров сосочков однорядный, отличается особенно большим сходством с трубным эпителием. В строме сосочков, реже в стенке кистомы обнаруживают псаммомные тельца.

Поверхностная папиллома встречается редко. Микроскопически она представляет собой опухоль папиллярного строения, чаще двустороннюю, обычно большого размера, расположенную на поверхности яичника и иногда полностью окутывающую его. Типичная поверхностная папиллома характеризуется теми же особенностями строения, что и папиллярная кистома.

В дифференциально-диагностическом отношении необходимо учитывать микропапиллоз (микропапилломатоз, бородавчатый яичник), который встречается чаще у пожилых женщин. При микропапиллозе сосочки обычно очень мелкие, не ветвящиеся, располагаются на поверхности яичника в виде небольших очаговых скоплений, покрытых сочным мезотелием.

Серозная аденофиброма, как цистаденофиброма, относится к числу сравнительно редких опухолей. Иногда она представляет собой фиброзно-измененный яичник, иногда мелкая аденофиброма (0,1-0.3 см) располагается в корковом слое. В отдельных наблюдениях небольшие опухоли имеют толстую ножку, которая соединяет их с поверхностью яичника. Однако чаще аденофиброма сочетается с кистозными образованиями (серозная цистаденофиброма). Такие опухоли бывают небольшой величины, реже достигают 20 см. Плотная часть опухоли построена по типу фибромы, в которой наблюдают железистые включения, местами резко расширенные и выстланные кубическим зиителием: выстилающий эпителий кистозных образований бывает цилиндрическим, нередко реснитчатым. В некоюрых цистаденофибромах обнаруживают плотные сосочковые образования и бляшки, микроскопически имеющие сходство с таковыми в грубососочковой кистоме. но с включением в соединительнотканной основе их железистых структур.

Среди муцинозных опухолей можно выделить 3 основные группы. К 1-й из них относятся муцинозные опухоли, большинство которых возникает из мюллерова они гелия. Ко 2-й группе относятся те муцинозные кистомы, которые сочетаются с опухолями Бреннера. Источником происхождения 3-й группы муцинозных опухолей (примерно 5-6% всех муцинозных опухолей) является энтодермальный эпителий кишечного типа. О тератоидном генезе их свидетельствует наличие в них бокаловидных и энтерохромаффинных клеток.

Муцинозная цистаденома является наиболее простой формой муцинозных опухолей [отсюда и название простая (сецернирующая) муцинозная кистома]. Она встречается наиболее часто, преимущественно односторонняя; двустороннее поражение наблюдают примерно в 10% случаев. Имеет величину 15-30 см, изредка 50 см. Опухоль округлая или овоидная, в большинстве случаев многокамерная. Содержимое различной величины камер обычно желеобразное. Внутренняя поверхность их гладкая, выстлана однорядным высоким цилиндрическим эпителием, сходным с эпителием слизистой оболочки цервикального канала. Митозы не обнаруживаются. Для эпителия муцинозных цистаденом характерна способность к образованию слизи (муцина). Муцин располагается в клетках в виде мелких капелек и выявляется при окраске муцикармином, альциановым синим и IIIИК-методом. Наряду с указанным эпителием иногда обнаруживают кубический, местами уплощенный, а в отдельных наблюдениях и цилиндрический эпителий типа трубного диморфная муцинозно-серозная цистаденома).

«Псевдонапиллярная» муцинозная цистаденома чаще бывает односторонняя многокамерная, иногда с наличием компактных участков. Гистологически «псевдонаниллярные» муцинозные кистомы представляют собой ту же простую муцинозную кистому с наличием картин ложнососочкового строения.

Папиллярную муцинозную цистаденому наблюдают реже псевдопапиллярной муцинозной, более чем в половине случаев она бывает двусгоронняя. На внутренней поверхности камер кистомы обнаруживают сосочковые разрастания, иногда напоминающие но виду цветную капусту. Сосочки имеют соединительнотканную основу. Эпителиальный покров сосочков при доброкачественном варианте муцинозных кистом однорядный. Высота и форма клеток может варьировать: наряду с высоким цилиндрическим эпителием наблюдают кубические и бокаловидные клетки; можно встретить высокие узкие клетки с вытянутыми ядрами и небольшим количеством цитоплазмы в виде ободка. Иногда отмечают нарушения в процессе слизеобразования: некоторые клетки теряют способность продуцировать слизь, цитоплазма других клеток переполнена капельками муцина.

Муцинозная аденофиброма встречается редко, состоит из двух компонентов: ткани типа фибромы и железистых включений или мелких кист, выстланных высоким цилиндрическим эпителием. Из мелких кист могут развиваться крупные полостные образования, выстланные тем же эпителием, муцинозная цистаденофиброма.

Серьезным, хотя и редким, осложнением муцинозных опухолей яичников является псевдомиксома брюшины. Одним из механизмов развития ее является пропитывание слизью стенки муцинозной цистаденомы с последующим некрозом и разрывом. Излитие желеобразного содержимого в брюшную полость вместе с опухолевыми фрагментахми и ведет к имплантации последних на брюшине. При наличии у одной и той же больной муцинозной опухоли яичника и мукоцеле червеобразного отростка трудно определить, является ли опухоль или мукоцеле, или и то и другое, первичной локализацией поражения. В подобных случаях, руководствуясь практическими целями, опухоль яичника рекомендуют рассматривать как первичную, отмечая поражение аппендикса как дополнительное.

При воспалительных явлениях в стенке кистозной опухоли можно наблюдать псевдоксантомные клетки; их необходимо дифференцировать от очаговых скоплений лютеинизированных стромальных клеток. Они имеют овальную и полигональную форму, светлую или эозинофильную цитоплазму и небольшое ядро. Эти клетки изредка встречаются в доброкачественных, пролиферирующих и злокачественных опухолях, чаще в серозных и муцинозных. Лютеинизированные стромальные клетки — энзиматически активные клетки, содержат линиды, принимают участие в биосинтезе стероидов, обладают эндокринной, в частности, эстрогенной активностью; об этом свидетельствуют и маточные кровотечения у подобных больных, диффузные и очаговые гиперпластические процессы эндометрия и пролиферативные изменения трубного эпителия у большинства таких женщин. Новообразования подобного рода, именуемые в литературе как «опухоли с функционирующей стромой», могут продуцировать не только эстрогены, но и андрогены.

Клинико-гистологическая характеристика доброкачественных образований яичников

На сегодняшний день частота выявления доброкачественных образований яичников не снижается, что объясняется широким применением в гинекологии современных информативных методов исследований.

На сегодняшний день частота выявления доброкачественных образований яичников не снижается, что объясняется широким применением в гинекологии современных информативных методов исследований. В течение нескольких десятилетий для дифференциации опухолей матки и придатков с успехом применяется ультразвуковая диагностика [1]. Однако не всегда при трансвагинальной эхографии можно определить характер опухоли, особенно на ранних стадиях развития опухоли яичника [2]. Возможность дифференциации доброкачественных и злокачественных образований яичников появилась с применением цветного доплеровского картирования [1, 3].

Длительность существования доброкачественной опухоли яичника и ее способность к малигнизации имеют самый различный диапазон и частоту. Так, известно, что малигнизации подвергается каждая третья серозная кистома яичника [2, 3, 4, 5]. Вместе с тем не исключено и длительное существование этих опухолей без каких-либо пролиферативных изменений в капсуле.

Известно, что образования яичников небольших размеров часто принимаются за опухолевидные образования и подвергаются консервативной противовоспалительной терапии. Отсутствие же эффекта от лечения рассматривают как показание для оперативного вмешательства. Однако распознать грань перехода пролиферации эпителия капсулы в атипический эпителий и своевременно предотвратить опасное для жизни заболевание является довольно сложной задачей. Окончательный диагноз о характере образования яичника устанавливается путем гистологического исследования удаленной капсулы.

Целью исследования явилось изучение клинических проявлений и морфологических особенностей доброкачественных опухолей яичников для своевременного решения вопроса о необходимости их оперативного лечения. Материал и методы исследования. Нами изучено клиническое течение доброкачественных образований яичников у 170 больных, поступивших в гинекологическое отделение акушерского комплекса № 9 г. Ташкента по поводу объемного образования яичника на оперативное лечение.

Возраст обследованных женщин колебался от 25 до 45 лет. Наиболее частым возрастом выявления опухолей яичников у наших пациенток является 20–29 лет (около половины), затем возрастная группа 30–39 лет. Меньше всего среди больных было пациенток в возрасте до 20 лет (около 5%).

Дооперационное обследование включало ультразвуковое исследование с цветовым доплеровским картированием сосудов яичника и определение в крови онкомаркера СА-125. Онкомаркер СА-125 является антигеном, определяемым с помощью моноклональных антител к клеткам рака яичников, и наиболее специфичным маркером при опухолях яичников, особенно в постклимактерическом периоде [5, 6]. Интерпретация результатов определения величины онкомаркера СА-125 проводилась в соответствии с результатами гистологического исследования.

При резко повышенных показателях проводилось повторное исследование в послеоперационном периоде и после реабилитационного лечения. Верификация диагноза проводилась в послеоперационном периоде гистологическим исследованием капсулы кистомы.

Для гистологического исследования из резецированных стенок кист готовили гистологические препараты по общепринятой методике. Результаты исследования и их обсуждение. Наиболее частой жалобой пациенток было бесплодие. Из 77 (45,3%) больных с нарушением репродуктивной функции у 46 (60,0%) пациенток наблюдалось первичное бесплодие длительностью от двух до шести лет, у 31 (40%) — вторичное бесплодие длительностью от двух до четырех лет.

Второй по частоте жалобой были ноющие боли внизу живота и альгоменорея (у 71 больной — 41,8%). Около одной трети больных (55 пациенток — 32,4%) до поступления в стационар получали консервативную противовоспалительную терапию без особого успеха.

Нарушения менструаций были отмечены чаще у больных с опухолевидными образованиями воспалительного характера, что было подтверждено результатами гистологического анализа удаленной капсулы образования. Из нарушений менструально-овариального цикла, кроме альгоменореи, были выявлены гиперменорея (12,3%), гипоолигоменорея (16,8%), в некоторых случаях — дисфункциональные кровотечения в анамнезе (у 9,2%).

Доплерометрические исследования кровотока характеризовались низкой скоростью кровотока в маточных и яичниковых сосудах и повышенными значениями индекса резистентности. Определение онкомаркера СА-125, проведенное до операции, показало, что, несмотря на разброс цифр (от 8,3 до 60,3), средняя цифра не превышала принятую норму 35 Ед/мл. Оперативное лечение проведено практически всем женщинам путем лапароскопии. Послеоперационное реабилитационное лечение зависело от результатов гистологического исследования и величины онкомаркера.

Интерес представляет также полиморфизм гистологических изменений в капсуле удаленных образований. Большую часть (33%) составили опухолевидные образования (фолликулярные и лютеиновые кисты). Доброкачественные эпителиальные опухоли составили 25% случаев, из них в 11,7% случаев — серозные и в 13,3% случаев — эндометриоидные. В 5% случаев наблюдали герминогенную опухоль в виде зрелой тератомы. Вместе с тем в двух случаях гистологическое исследование выявило аденокарциному яичника. Значительная часть кистозных образований (31,7%) не имела эпителиальной выстилки, что затрудняло установление гистогенеза и характера новообразования яичника.

Фолликулярные кисты были представлены чаще как одностороннее однокамерное и тонкостенное образование с гладкой внутренней стенкой. Гистологически соединительнотканная стенка была выстлана многорядным фолликулярным эпителием, под которым располагаются клетки theca interna, в некоторых случаях наблюдалась ее гиперплазия и лютеинизация.

Лютеиновые кисты чаще выявлялись в виде двусторонних и одиночных образований. Внутренняя поверхность стенки кисты выстлана слоем текалютеиновых клеток, под которыми расположена гранулеза без лютеинизации.

Среди эпителиальных опухолей чаще встречались серозные и муцинозные. Серозные опухоли были представлены серозной цистоаденомой, обычно крупных размеров. Капсула опухоли в основном была грубоволокнистой, выстилающий стенку эпителий был однорядным кубическим или уплощенным, в некоторых случаях обнаруживался цилиндрический эпителий.

Муцинозные опухоли были представлены муцинозной цистоаденомой (или сецернирующая муцинозная кистома), обычно многокамерной и крупных размеров. Внутренняя поверхность стенки выстлана однорядным высоким призматическим эпителием, цитоплазма которых содержала слизь.

Эндометриоидные опухоли яичников были схожи с опухолями эндометрия и характеризовались выстилкой стенки кисты однорядным низким цилиндрическим эпителием эндометриального типа. Вокруг стенки часто наблюдались кровоизлияния и накопление гемосидерина.

Зрелая кистозная тератома (или дермоидная киста) яичника была обычно однокамерной и заполнена салом и волосами. Гистологически обнаруживались кожа, волосяные фолликулы, сальные и потовые железы, редко — хрящ.

Аденокарциномы яичников были представлены серозной папиллярной цистоаденокарциномой. Нами выявлены две больные с аденокарциномой, у которых онкомаркер СА-125 был соответственно в 11 и 15 раз выше нормы.

Таким образом, исследования показали, что доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников чаще встречаются среди женщин активного репродуктивного возраста — от 20 до 39 лет, что несколько отличается от данных литературы [4, 5]. Клиническая картина доброкачественных опухолей неспецифична и проявляется в некоторых случаях нарушениями менструального цикла, бесплодием. Наши исследования показали, что определение онкомаркера СА-125 позволяет в предоперационном периоде с высокой степенью вероятности прогнозировать характер образования яичника и определить хирургическую тактику, что подтверждается результатами других исследователей [6].

Выводы:

Литература

Л. М. Абдуллаева, кандидат медицинских наук Ташкентская медицинская академия, Ташкент

Киста яичника: виды, методы диагностики, операция по удалению

Тел.: 8-800-25-03-03-2

(бесплатно для звонков из регионов России)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, д. 13-15

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.3

Тел.: +7 (812) 676-25-10

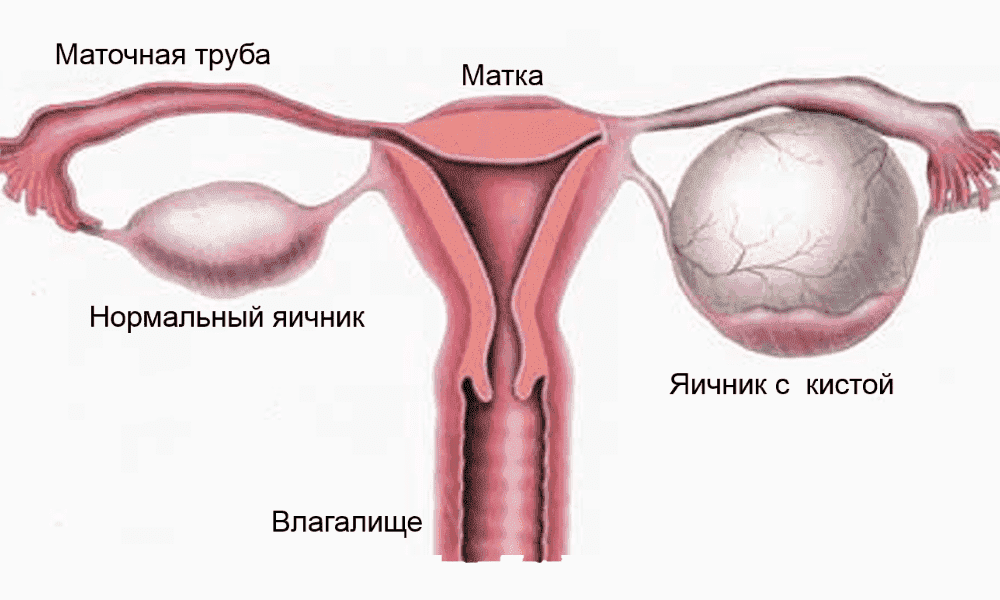

Кисты яичников представляют собой опухолевидные образования, полость которых заполнена различными тканями, в том числе кровью, слизью и жидкостью.

Классификация кист яичников в зависимости от их строения и способа образования:

1. Фолликулярная (функциональная) киста яичника

Образуется из фолликулов, имеет гладкие стенки, ровную поверхность, полость которой заполнена жидкостью. Размер её обычно не больше 8 см в диаметре. Причиной возникновения кисты считают дисбаланс гормонов, поэтому чаще всего ее диагностируют при половом созревании или климаксе. Небольшие кисты (до 4 см) могут развиваться бессимптомно и в течение 3 менструальных циклов бесследно исчезать.

При образованиях большего размера (6-10 см) появляются следующие симптомы:

2. Киста желтого тела

Образуется в 2-ую фазу менструального цикла из желтого тела, которое вовремя не исчезает. Когда лопается фолликул и новая яйцеклетка опускается, на этом месте возникает желтое тело. Если же в данном цикле оплодотворение не происходит, то желтое тело исчезает само по себе, из-за прекращения доступа крови. Однако, при нарушении кровотока это же желтое тело может образовать кисты, которые по размерам не превышают 8 см, их полость заполняется жидкостью желтовато-красного цвета. Чаще всего данное образование появляется из-за нарушения гормонального фона и кровообращения в придатках.

Факторы, способствующие образованию кисты желтого тела:

Симптоматика при этой кисте слабо выражена: (незначительная болезненность, чувство тяжести и дискомфорта в животе со стороны образования, задержки менструаций или, наоборот, затяжные менструации). Зачастую такие кисты развиваются в течение 2-3 месяцев, после чего самопроизвольно исчезают.

3. Параовариальная киста яичника

Чаще развитие её бессимптомно. Однако, у некоторых пациенток выявляются периодические тянущие боли в пояснице, внизу живота, нарушается цикл регул, бесплодие. Подобная симптоматика появляется при размере кисты более 5 см. При дальнейшем росте образования боли носят распирающий, ноющий характер с локализацией этих ощущений в латеральных областях живота, захватывают поясницу и крестец. Связи с менструальным циклом или с периодом созревания яйцеклетки не выявляется. Как правило, возникновение боли пациентки связывают с физической нагрузкой.

4. Муцинозная киста яичника

5. Дермоидная киста яичника

Также относится к доброкачественным опухолям. Частота их выявления составляет 15-20% случаев всех кист яичников. Вначале она имеет круглую форму, которая потом меняется на овальную форму с гладкими стенками. Содержимое её представлено различными клетками и тканями организма (кости, волосы, зубы, хрящи, мышцы, жировая или нервная ткань, др.). Величина диаметра кисты может быть больше 15 см.

К факторам риска относятся гормональные всплески, поэтому развивается данная киста чаще всего у женщин при климаксе и в момент полового созревания.

Клинические проявления дермоидной кисты яичника связаны с достижением ею больших размеров (15 см и более). К таковым относятся: ощущения распирания и тяжести, болезненность внизу живота, иногда увеличение живота в размерах, а в дальнейшем учащением мочеиспускания, нарушениями функции кишечника (запорами или диареей).

Дермоидная киста яичника не вызывает гормональных изменений и нарушения менструальной функции.

6. Эндометриоидная киста

Способствуют эндометриозу вообще, и развитию «шоколадных» кист в том числе, следующие факторы:

В некоторых случаях эндометриоидная киста протекает бессимптомно, но может проявляться болью внизу живота, в пояснично-крестцовой области. Нарушается менструальный цикл: сами месячные удлиняются и становятся более обильными, появляются мажущие межменструальные выделения. Женщина может страдать бесплодием.

Большие кисты, сдавливая окружающие органы малого таза, могут способствовать нарушению мочеиспускания, запорам, вздутию живота. При длительном существовании «шоколадные» кисты могут осложняться разрывом, нагноением и формированием спаечного процесса.

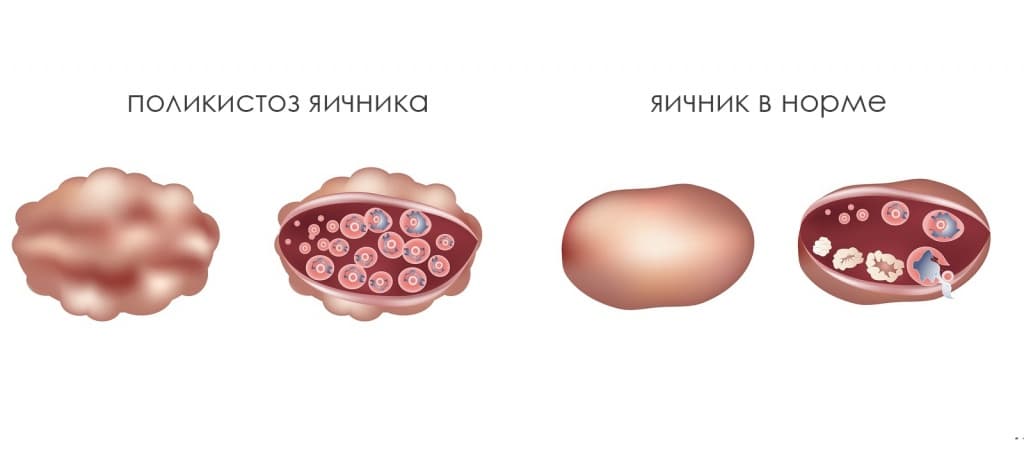

7. Поликистоз яичников.

Факторы риска образования поликистоза:

Поликистоз бывает: первичный (истинный) и вторичный.

Он обычно возникает в период полового созревания. Нарушенный баланс гормонов у девочек-подростков приводит к позднему наступлению менструаций или они могут вообще отсутствовать. Момент становления нормального менструального цикла проходит со сбоями, наблюдается олигоменоррея (скудные выделения при менструации) или аменоррея (отсуствие менструации), что свидетельствует об ановуляции (яйцеклетка не выходит из яичников).

Заболевание свойственно женщинам старшего возраста, с повышенным весом и высокими показателями инсулина.

Наиболее часто поликистоз проявляется бесплодием, кроме того приводит к следующим изменениям: оволосение на любых участках тела; изменение скелета и мускулатуры по мужскому типу; развитие подкожной клетчатки на животе; изменения в голосовом аппарате. Это симптомы гиперандрогении имеют различную степень выраженности у разных пациенток.

Такое состояние требует динамического наблюдения за пациенткой, так как гормональный спектр женщин с поликистозом способствует пролиферативным процессам в миометрии, что является риском в плане развития рака матки.

Осложнения кисты яичника

Малигнизация кисты яичника.

Кисты яичников изначально имеют доброкачественную природу. Чаще всего эти образования протекают бессимптомно и со временем рассасываются сами по себе, однако иногда киста сохраняется дольше положенного срока, вызывая боль и кровотечения, и может перерасти в злокачественные новообразования.

Предрасположенность кисты яичника к перерождению в злокачественное образование определяется видом опухоли:

1.Самыми благоприятными в плане прогноза являются фолликулярные и кисты желтого тела (лютеиновые), которые чаще всего рассасываются самостоятельно, особенно, если назначается консервативная гормональная терапия.

2.При наличии дермоидной кисты вероятность малигнизации (озлокачествления) очень низкая. Ее опасность заключается в больших размерах образования, которое в дальнейшем может давить на окружающие органы.

3.Серозные и муцинозные кисты часто имеют гигантские размеры и в большинстве случаев быстро перерождаются в злокачественную опухоль.

Рак яичников диагностируется преимущественно у пациенток в менопаузе. В большинстве случаев при отсутствии своевременной терапии женщины обращаются за медицинской помощью, когда опухоль вызывает болевые ощущения.

В онкологической практике для определения кист и опухолей применяется анализ на онкомаркеры. Наиболее распространенным онкомаркером является СА-125, а также НЕ4 и индекс ROMA Окончательный диагноз, как правило, устанавливается по результатам биопсии опухоли.

Наличие онкологического образования можно заподозрить, если присутствуют следующие симптомы

Диагностика кисты яичника

Методы лечения кисты яичника

Чаще всего проводится в период менопаузы у женщин, когда пациентка уже не планирует беременеть. Такая же тактика применяется при только что выявленных кистах небольшого диаметра (до 10 сантиметров).

При обнаружении кисты яичника, лечение заключается в выжидательной тактике в течение 3 месяцев, с учетом того, что большинство образований в яичниках на протяжении нескольких менструальных циклов способны подвергаться обратному развитию (саморассасыванию). При этом следует выполнять динамическое наблюдение по УЗИ для контроля размеров образования. Если положительная динамика отсутствует, проводится противовоспалительная и гормональная терапия.

Лечение кисты яичника гормональными препаратами (прогестерон или его аналоги) нацелено на снижение уровня эстрогенов в организме пациентки и создания условий для препятствия овуляции. Это позволяет запустить процессы, которые будут способствовать обратному развитию кисты и предотвращать образование новой кисты.

Так же гормональную терапию можно дополнить приемом витаминов (фолиевой и аскорбиновой кислоты и витамина Е) и общеукрепляющих препаратов. Стимулирование иммунной системы может спровоцировать защитные реакции, которые будут направлены на предотвращение развития заболевания. Если на фоне гормональной терапии не наблюдают положительный эффект, или происходит увеличение кист в размерах, то показано оперативное лечение.

Операция по удалению кисты яичника

Подход к выбору объема оперативного вмешательства и доступа к месту операции сугубо индивидуален. Решение принимается по результатам обследования и обсуждается с пациенткой до операции, однако во время операции возможны коррективы.

Показания к операции:

Методы проведения операции по удалению кист яичника

Лапароскопическое удаление кисты яичника

Виды лапароскопических операций:

Послеоперационный период

Начинать вставать после операции рекомендуется с первого дня. Очень важно, чтобы в послеоперационный период было достаточно движений. Это является профилактикой послеоперационных осложнений. Пища должна употребляться в жидком виде. Длительность пребывания в стационаре обычно 1-2 дня и зависит от объема хирургического вмешательства и общего состояния пациентки.

Доступ к яичникам осуществляется через разрез на передней брюшной стенке. При этом виде хирургического вмешательства яичник может быть удален частично или полностью. Во время полостной операции необходим общий наркоз. Послеоперационный период восстановления после лапаротомии длится не менее 2-х недель.

Показаниями к данному виду операции являются: ожирение, осложненная киста яичника с гнойным воспалительным компонентом и кровотечением, подозрение на злокачественный процесс.

После хирургического вмешательства планировать беременность рекомендуется не ранее, чем через 3-4 менструальных цикла.