царство хамово что это

Грех Хама и грех Илия

В Ветхом Завете есть две истории о двух грешниках: одну постоянно вспоминают к месту и не к месту, а вот вторая мало кому припоминается. На первый взгляд, между ними нет ничего общего, кроме того, что там и там грех приводит к тяжелым последствиям — но не о том ли говорит добрая половина Библии? А если всмотреться — у них настолько много пересечений, что одну едва ли можно правильно понять в отрыве от другой…

Первая, всем известная — про Хама, сына Ноя, из 9-й главы Бытия. Ной был первым виноградарем и виноделом, и вот однажды, не рассчитав сил во время дегустации (никто ведь еще не знал о коварных свойствах алкоголя!), он оказался в своем шатре, беспробудно спящим в голом виде. Подчеркну особо: в своем собственном шатре, спящим. Ной никому не мешал, ни к кому не приставал, и всё, что ему требовалось — проспаться.

Его сыну Хаму всё это показалось очень забавным: он не только сам посмеялся над позором своего отца, но пригласил и братьев Сима и Яфета полюбоваться зрелищем. Они не захотели, а, напротив, накрыли отца одеждой, причем так, чтобы самим ненароком не увидеть его наготы. За это Ной обещал суровую участь… части потомков Хама, тем, которые произойдут от его сына Ханаана. Заметим, что сам Хам остался безнаказанным.

Одни толкователи объясняют такую непоследовательность Ноя сложным отношением древних людей к родовой структуре общества, где детям приходится разбираться с греховным наследием отцов, а другие — стремлением библейского автора с самого начала указать на будущую судьбу хананеев, которых на Святой Земле сменили израильтяне. Всё это верно, а кроме того, какой логичности и последовательности можно ждать от Ноя, когда он был в состоянии тяжелого похмелья?

Зато имя Хама стало нарицательным. Сегодня это слово используют как ругательство в самых разных ситуациях, но что изначально сделал Хам? Он вынес в публичное пространство частный грех своего отца и предложил братьям над ним посмеяться.

Другая история рассказана в начале 1-й Книги царств, ее главный герой — первосвященник Илий. Он был предстоятелем израильского народа, а по сути, его единственным руководителем в ту пору, когда еще не было царей, а харизматичные вожди-судьи появлялись лишь иногда, по особому поводу (собственно, Илий и был на тот момент таким судьей). Сам он был человеком вполне благочестивым, как мы видим по его разговору с Анной, матерью будущего пророка Самуила.

А вот его сыновья и, соответственно, наследники пошли по совсем другому пути, как повествует Библия, «они не знали Господа и долга священников в отношении к народу». Да, они постоянно находились в святилище, перед Скинией, но в основном для того, чтобы отобрать себе лучшие куски мяса на жаркое еще прежде жертвоприношения, да развратничать с женщинами рядом со святыней.

И вот это уже были совсем не частные грехи, они творились на глазах народа, они оскверняли святое место — и народ рассказывал о них Илию. Илий даже сделал сыновьям выговор, но… не более того. Он не отстранил их от служения, не наказал, даже не попытался проверить, как они станут вести себя после этого выговора. А они, разумеется, принялись за старое.

И тогда в дело вмешался Господь. Устами пророка Он возвестил Илию, что весь его дом ждет суровое наказание: его сыновья умрут в один день еще при его жизни, и молодыми будут умирать их потомки — а главным священником станет кто-то другой, кого изберет Господь.

Смерть обоих сыновей была бы страшным ударом для любого отца (особенно там, где никто не ждет для себя после смерти ничего хорошего, как в древнем Израиле), но к этому удару добавляется и другой. Должность первосвященника передавалась по наследству, и теперь на все потомство Илия вместе с должностью переходит и проклятье. Да, они останутся на прежнем месте — но сами будут этому не рады…

Затем Господь повторил свое обличение через маленького мальчика Самуила, который воспитывался при святилище. Ответ Илия до странного пассивен: «Он — Господь; что Ему угодно, то да сотворит». Еще было время для покаяния и изменения, Господь не торопился исполнить угрозу, но… он словно одеревенел, этот старец, он живет уже как придется, а не как надо и, зная о страшном будущем — не пытается его предотвратить. Слова о всесилии Творца — всего лишь оправдание собственной инертности.

А потом началась очередная война с филистимлянами. Сыновья Илия привыкли пользоваться своим служением при святилище как инструментом в поисках богатства и удовольствий — и точно так же они превращают в инструмент, в чудо-оружие, главную святыню израильтян, Ковчег Завета. Он приносил им мясо и любовные утехи, теперь должен принести победу над врагами. Ковчег доставляют на поле боя.

Всё заканчивается военной катастрофой: Ковчег захвачен, оба сына Илия пали в бою. Сам первосвященник в это время сидит у ворот святилища в ожидании вестей… «Он был стар и тяжел», и «глаза его померкли», сообщает нам повествование, и это не только о его здоровье — он отяжелел и ослеп прежде всего душевно, когда отказался видеть неприятное, отказался что бы то ни было предпринимать ради его исправления. Ему возвестили о сбывшемся пророчестве, о том, что Израиль постиг небывалый позор — утрата главной святыни, — а оба его сына, причастные к этому позору, мертвы. Тогда Илий в потрясении пал замертво.

Дальше всё устроилось самым неожиданным образом: филистимляне вскоре были вынуждены вернуть Ковчег, а во главе израильского народа стал пророк Самуил, тот самый, кто еще мальчиком предсказал падение дома Илия. Строго говоря, он так и не стал первосвященником, да и права на это не имел. Но формальная должность даже в Ветхом Завете не всегда совпадала с сутью служения, и история дома Илия — лучший тому пример.

Чем отличается грех его сыновей от той неприятности, в которой оказался Ной, вполне очевидно. Они предавались пороку не в своем жилище, за закрытыми дверями — они делали это открыто, причем в святом месте. Ни слова упрека не сказано в адрес тех, кто донес о таком их поведении отцу — собственно, они и должны были так поступить, чтобы остановить безобразие. К сожалению, не получилось.

И вот еще что интересно… Виноваты были как сами сыновья, так и Илий. Но Господь обратился лишь к нему. Что толку говорить с нахалами, которые о Боге и думать забыли? Потому оба обличения были обращены к человеку действительно верующему, к их отцу. Но одной веры, оказывается, недостаточно, надо еще найти в себе решимость и мужество противостоять пороку даже тогда, когда он угнездился в твоем собственном доме…

На страницах Библии можно найти много поучительных и актуальных примеров — важно только не вырывать их из контекста, не ограничиваться лишь теми, которые цитировать в данном случае удобно. Это многогранное, но единое повествование, и рассматривать его так и надо — целиком, во взаимосвязи разных историй, образов и персонажей. И многое тогда видится яснее.

О происхождении национальностей и о том, что такое хамство

Беседы на Книгу Бытия, 9: 1–29

Важна ли для христианина его национальность, или же он не должен радеть за свой народ? Почему за грех Хама был проклят его сын Ханаан? Как проявляется хамство? Продолжаем читать Книгу Бытия с историком и сектоведом Андреем Ивановичем Солодковым.

Итак, Бог очистил землю водами потопа от греха. Ной вышел из ковчега, устроил жертвенник Богу, отслужив благодарственный молебен. С ним вышли из ковчега и его дети – Сим, Хам и Иафет.

Читаем в главе 9 Книги Бытия:

«И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]… все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все» (Быт. 9: 1, 3).

Преподобный Ефрем Сирин пишет: «И благословил Бог Ноя и сынов его, чтобы плодились и множились и чтобы боялась их всякая плоть и в море, и на суше. Только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте, то есть не вкушайте закланного животного и мяса, пока не истекла из него кровь, в которой душа животного». Бог заключает завет с Ноем и напоминает заповедь о рождении детей и распространении людей по всему лицу земли. В следующей лекции – о Вавилонской башне – мы увидим, что эта заповедь будет нарушена. Нарушается она и по сей день.

По поводу души животных, которая содержится в крови, мы говорили во второй беседе нашего цикла, когда рассматривали вопрос о творении души человека и затронули тему ошибочного понимания текстов Библии сектой свидетелей Иеговы. На этом заблуждении базируется запрет этой сектой на переливание крови, от чего многие, в том числе и дети членов секты, нуждающиеся в экстренном случае в данной операции, погибают. Напомню, что в иврите есть три слова со значением «душа»: нэфэш, нэшама и руах. Слово нэфэш (душа) употребляется в основном применительно к животным и обычной земной жизни всех живых существ. Это слово не употребляется, когда говорится о бессмертной душе человека. Для именования бессмертной души используется чаще слово нэшама. А руах – это дух, который Господь вдунул в человека при сотворении, и стал человек «нэфэшалим», то есть живым существом.

Итак, слова «душа животных в крови» не означают, что в крови содержится какая-либо субстанция души. Тут имеется в виду то, что жизнь любого живого существа теплится до тех пор, пока он не истек кровью.

Что же касается непосредственно запрета на вкушение крови животных, то этот запрет утверждается не только ветхозаветным законодательством. На Апостольском Соборе также было принято определение о воздержании от вкушения крови. Когда возник вопрос, как принимать язычников в Церковь: обрезывать или нет, Собор постановил: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы» (Деян. 15: 28–29). Так, запрещается пролитие крови человека – из-за мести и зависти: «Взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его, как определил наказание и Каину за кровь Авеля. То же означают и сии слова: кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека» (преподобный Ефрем Сирин).

«Я поставляю завет Мой»

Но вернемся к главе 9 Книги Бытия. Читаем далее:

«И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою… и не будет уже потопа на опустошение земли» (Быт. 9: 8–11).

Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Чтобы исторгнуть всякое беспокойство из его ума и удостоверить, что этого более уже не будет, Бог говорит: как потоп Я навел по человеколюбию, чтобы пресечь зло и остановить дальнейшее его распространение, так и теперь по человеколюбию же Моему обещаю впредь не делать этого, дабы вы проводили настоящую жизнь без всякого опасения. Для этого Он и говорит: вот, Я поставляю завет Мой, то есть заключаю договор. В делах человеческих, когда кто обещает что-нибудь, то заключает договор и тем доставляет надлежащее удостоверение. Так и благой Господь говорит: вот, Я поставляю завет Мой. Премудро сказал: поставляю, то есть возобновляю то, что было совершенно разрушено за грехи людей; и вот, Я поставляю (восстановляю) завет Мой с вами и с потомством вашим после вас. Заметь человеколюбие Господа: простираю, говорит, завет не до вас только, но объявляю, что он будет ненарушим и с вашими потомками. Потом, чтобы показать Свою щедрую благость, говорит: и со всякою душею живою, которая с вами, с птицами, и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными; поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. Видишь величие завета? Видишь несказанную важность обетований? Смотри, как Он простирает Свою благость и на бессловесных, и на зверей – и не без причины. Что прежде я часто говорил, то же повторю и теперь. Так как эти животные сотворены для человека, то теперь и они участвуют в благодеянии, оказываемом человеку. Правда, завет кажется равно общим и для него, и для бессловесных, но на самом деле не так. Это делается для утешения человека, чтобы он знал, какой он удостоен чести, когда благодеяние не останавливается на нем одном, но из-за него и все эти (животные) участвуют в благости Господа».

И, как знамение Завета, человеку дается в напоминание, что потопа больше не будет, радуга. Когда мы видим радугу, будем помнить, что потопа больше не будет.

«Назначив им пределы обитания»

Далее мы с вами читаем, что сыновья Ноя (18-й стих) вышли из ковчега – это Сим, Хам и Иафет. Есть упоминание и о внуке Ноя Ханаане. Ковчег был разделен на разные отделения для животных и для людей. Мужья и жены находились раздельно друг от друга, и все брачные отношения были запрещены. Когда входило семейство Ноя в ковчег, о внуке не было ничего сказано, но мы читаем: «Хам же был отец Ханаана» (Быт. 9: 18). У Хама рождается сын, внук Ноя, Ханаан. Святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу: «Писание хочет этим указать нам на крайнее невоздержание Хама, на то, что ни столь великое бедствие (потоп), ни такая тесная жизнь в ковчеге не могли обуздать его, но между тем как старший его брат доселе еще не имеет детей, он во время такого гнева Божия, когда погибала вся вселенная, предался невоздержанию и не удержал необузданной своей похоти».

О поведении Хама мы поговорим еще чуть позже, а сейчас обратим внимание на слова:

«От них населилась вся земля» (Быт. 9: 19).

Так после потопа появляются три ветви национальностей – семиты, хамиты, иафетяне.

Единство во Христе не означает необходимости отрешиться от своей Родины и народа

В Толковой Библии проф. А. Лопухина находим следующий комментарий: «Потомство Сима (семиты) населило Армению, Месопотамию, Сирию и Аравию… потомство Хама эмигрировало главным образом в Африку, и, наконец, потомки Иафета распространились по северной части Азии, в Индии, проникли в Европу и даже, вероятно, в Америку». В книге Деяний Апостолов мы читаем речь апостола Павла в греческом ареопаге: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию» (Деян. 17: 26). Бог назначает, как видим из этих слов, каждому народу «пределы обитания», то есть у каждого народа есть своя земля, свой дом, своя родина. Таково повеление Бога, которое, как мы видим, противоречит сегодняшней политике космополитизма. Да, во Христе «нет ни Еллина, ни Иудея» (Кол. 3: 11), но это не означает, что человек должен забыть о своем народе и своей национальной принадлежности. Говорится о единстве во Христе, в Его Церкви, а не о призрачном единстве на принципах интернационализма, экуменизма, национал-социализма или навязчивого космополитизма. Единство во Христе не означает необходимости отрешиться от своей Родины и народа. Апостолу Павлу не был чужд дух патриотизма и любви к своему народу: «я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти» (Рим. 9: 3). Не говорит: по вере, по духу – но именно по плоти. Он так любил свой народ, что сам готов был пожертвовать собой ради спасения своей нации. И он «высказывает желание быть отлученным от Христа по любви к Богу. Все обвиняли Бога, что Он изгнал и лишил чести евреев, удостоенных усыновления, пользовавшихся особенной славой и называвшихся предками Христа, и вместо них ввел людей, никогда не знавших Бога, язычников, и высказывали ропот и хулу на Промысл, как будто сие делалось несправедливо и Бог обманывал праотцев, которым обещал дары. Поэтому-то Павел терзался, скорбел о славе Божией и желал сам быть отлученным, только бы спаслись иудеи и прекратилась их хула на Бога», – пишет святитель Иоанн Златоуст.

«Видишь ли, – говорит блаженный Феофилакт, – что он по пламенной любви к Богу желает, если возможно, быть отлученным от сонма вечно живущих со Христом – не от любви Его, но от славы Его и наслаждения ею. Итак, рассуждает апостол, я, совершивший несчетное множество подвигов, любящий Бога безмерно, желаю для славы Божией лишиться славы Христовой. А это не значит лишиться, но скорее приобрести. Словами “за братьев моих, родных мне по плоти” указывает на самую нежную и пламенную любовь свою к иудеям».

Только христианство способно наполнить содержанием патриотические чувства

Национальность – это не выдумка человеческая и не продукт эволюционного развития. Национальности – Промысл Божий о человечестве. И в этом смысле только библейское и святоотеческое основание способно наполнить содержанием патриотические чувства, продвинуть их, застрявших лишь на высказываниях: «Спасибо деду за победу», «Трофей» и «На Берлин!». Такое мировоззрение способно здравомысленно отрегулировать миграционную политику, привить ответственную любовь к своему народу и уважительное отношение к другим национальностям. Все искусственные секулярные попытки решения этих вопросов, как показывает история, приводят к фашизму, нацизму, геноциду и другим уродливым проявлениям.

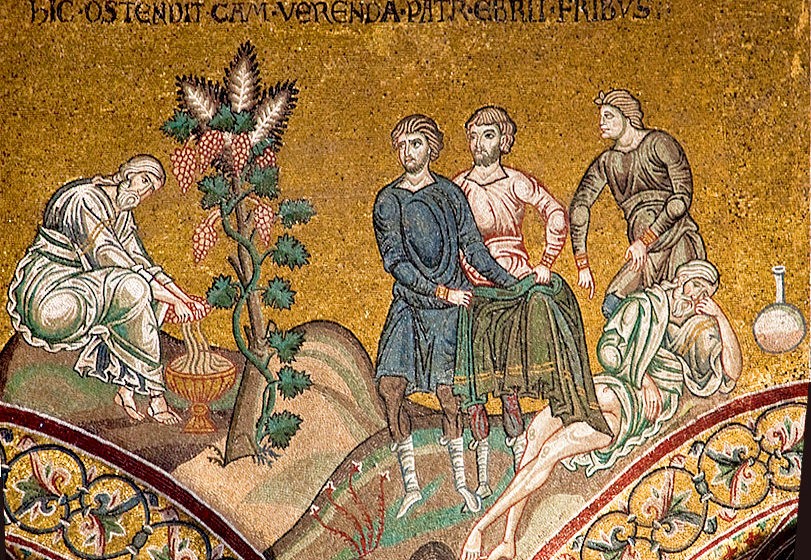

Хамов грех

«Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет. Всех же дней Ноевых было девятьсот пятьдесят лет, и он умер» (Быт. 9: 20–29).

Преподобный Ефрем Сирин пишет о причине опьянения Ноя: «Опьянение Ноя произошло не оттого, что он выпил много вина, но оттого, что долгое время он не пил вина вообще».

«И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим…» Грех хамства – это когда дети высматривают недостатки своих родителей, высмеивают их и осуждают. Так поступил Хам со своим отцом. Но наказывается не Хам, а его сын Ханаан. Почему? По истолкованию отцов, по той причине, что Хам был благословлен Богом при вхождении в ковчег. За грех родителя наказывается его ребенок: «ибо Я… Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов» (Исх. 20: 5).

В житийной литературе есть такой рассказ. Однажды инок пришел к старцу и спросил:

– Авва, я впал в согрешения. Что мне делать?

Тогда он снова приходил после каждого падения к духовнику, но слышал один и тот же ответ:

– Покайся, встань, коли пал.

Однажды он спросил:

– Авва, сколько же можно каяться? Я снова падаю.

– Сколько падаешь, столько и вставай.

В этом смысл христианской жизни. Через покаяние приходит исправление и искоренение греха. Главное условие в деле совершения нашего спасения – покаяние. Это первые слова Христа Спасителя, вышедшего на служение людям: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3: 2). Мы как-то за поисками новых форм и методов в церковном служении, за наукообразием наших статей и докладов, за бесконечными презентациями своей деятельности и кучей отчетов подзабываем о главной вести, обращенной к этому миру и порученной нам Христом, – призвать мир к перемене ума и образа жизни этим простым словом: покайтесь. Ведь без покаяния невозможно принять другой вести – об упразднении смерти: Христос воскресе! Возможно, из-за этой увлеченности и подзабывчивости о главном условии принятия Христа – покаянии – и возникают такие хамские проекты, как, например, ювенальная юстиция.

Бесконечные пересуды священноначалия – это проявление Хамова греха сегодня

Есть и другая сторона хамства: это бесконечные пересуды священноначалия.

В Послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов: я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» (1 Кор. 4: 15). Есть родители, которые родили нас в эту временную жизнь. Есть у нас и родители, которые родили и рождают нас в жизнь вечную через Таинство Крещения. К отцам и матерям относятся также и крестные родители, дающие обещание перед Богом и Церковью воспитывать крестников «во всяком благочестии и чистоте». Необходимо почитать и крестных родителей и молиться за них. Непочтение крестных есть тоже некий вид хамства. Как крестные молятся за своих крестников, так же и крестники молятся за своих крестных. Молиться надо и за священников, как и священники молятся за народ. А если мы и узнаём о падении священнослужителя, то надо молиться о нем, а не осуждать его. Всякий человек может впасть в согрешение, но наша обязанность – поддержать человека, даже если это пастыреначальник. Вспомним историю из Книги Исход. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик; но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча» (Исх. 17: 11–13). Священник молится за каждого человека и за весь народ и, как видим из этой истории, нуждается в нашей поддержке.

Будем учиться не осуждать друг друга, не хамить, а молиться друг за друга и прощать. Иначе как же нам молиться молитвой «Отче наш», в которой есть слова: «как и мы прощаем», а сами не прощаем, но осуждаем?! Тогда уж более честной будет такая молитва: «и осуди нас, как и мы осуждаем». Да не будет впредь этого с нами, а если и впадем в такое искушение, не замедлим встать. Будем подражать Симу и Иафету. О них сказано, как мы прочитали выше: «Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего».

Мы можем только, слушая поучения священноначалия, проверять, по согласию отцов ли учат, нет ли отклонения в ересь. Грехи же – это дело исповеди каждого человека, будь он мирянин, священник или епископ. Есть хорошая пословица: «Овцы, не пасите пастырей!»

А что же произошло с Ханааном? Когда Ной произнес слова проклятия, то Ханаан почернел. Он стал негром. От него берет свое начало ветвь хамитов.

Да избавит нас Господь от почернения душ наших и помилует нас от впадения в хамские согрешения!

«Кончилось царство хамово»

«Кончилось царство хамово»

Как и Александр II, М. Горбачев получил страну в полном расстройстве. Хозяйство подошло к границе необратимых катастрофических изменений. Общество вело преступную, не отвечающую национальным интересам войну в Афганистане, резко усиливавшую международную изоляцию СССР. Вооружение производилось выше всяких разумных пределов с точки зрения как внутренних возможностей, так и требований внешней безопасности. Страна выступала для близких и далеких народов как носитель смертельной иррациональной опасности. Престиж высшей власти снижался. Она все более явно теряла контроль над хозяйственными процессами. Сложилась уродливая структура хозяйства. Накапливались техническое отставание от Запада, устаревшая техника, истощение и удорожание ресурсов. Росла общая дезорганизация. Сложилась значительная безработица, износ основных средств труда достиг уровня, беспрецедентного в мировом масштабе. Страна тонула в грязи нравственной и экологической. Ранее казавшиеся безграничными ресурсы рабочей силы истощились, что само по себе требовало перехода к интенсивным формам развития. Сельское хозяйство продолжало поглощать ресурсы, не давая должной отдачи. Рост поголовья скота мог иметь место лишь в результате громадных покупок фуражного зерна за рубежом. Падало плодородие земель. Эффективность использования ценнейших ресурсов оставалась одной из самых низких в мире.

Социологические исследования демонстрировали слабое стремление к новшествам, желание закрепить низкий уровень труда в сложных неадекватных условиях, т. е. тогда, когда реальное разрешение проблем требовало увеличения шага новизны, выхода за рамки исторически сложившихся возможностей. Неспособность к этому порождала негативные нравственные деструктивные процессы в труде, в воспроизводстве. Исследования показывают, что «недоверие к переменам глубоко проникло в плоть и кровь». Новшества рассматривались как внешние, как нечто преходящее: «Обойдется и на этот раз». Это представление о навязанности перестроечных инноваций сочеталось с существованием «низкого уровня трудовой мотивации у большинства работников, отсутствием заинтересованности напряженно и качественно трудиться», что, кстати, как отмечает автор, не является новым выводом. «Профессиональная деятельность в общественном производстве перестала быть в центре интересов личности, уступив место семейно–бытовым установкам. Все большее число своих потребностей работники пытаются реализовать вне сферы труда», что свидетельствовало о распаде производства, о натиске локализма. Не существовало достаточно четкой связи производителя и потребителя. «На периферию общественного сознания оказались вытесненными мотивы общественного диалога, общественной пользы, ориентации на потребителя. Значительная часть опрошенных (38%) высказала неуверенность в том, что выполняемая работа необходима людям». Большинство «не видит связи между конечным результатом и своими личными усилиями», без чего нет развитого утилитаризма. «Трудовая пассивность, низкий уровень претензий, поддерживаемый уравниловкой, приводят к утрате профессиональных навыков и умений». Все это крайне затрудняло формирование имеющих шансы на успех проектов реформ, в частности потому, что «для работника со слабой трудовой мотивацией положительные стимулы практически бездействуют… Существующие типы работников значительно отличаются от тех, на кого рассчитан новый хозяйственный механизм… не обладают инициативностью, предприимчивостью, целеустремленностью» [7]. В этой ситуации всякие попытки двинуться вперед превращались в поворот назад.

Возможности науки резко отставали от катастрофического нарастания проблем. Общество выступало не как носитель разумного, соразмерного проблемам социального заказа, но прежде всего как носитель идеологических требований, опасающийся науки как фактора дестабилизации. Результативность фундаментальных исследований падала. Анализ показывает, что «период застоя оказался для второй волны НТР… значительно более сильным тормозом, чем сталинские репрессии и военные разрушения для первой волны НТР» [8]. Выявилось, что многие гигантские дорогостоящие проекты были фактически истреблением ресурсов. Например, в регионах, где мелиорация получила наибольшее развитие, производство зерна снизилось. Усилилась зависимость важнейших отраслей промышленности от западной технологии. Дистрофия технологии, организации труда, воспроизводства в каждой точке нарастала. С октября 1983 года начала падать месячная производительность. В 1984 году впервые после войны упала добыча нефти, вывоз которой давал 60% твердой валюты [9]. Низкое качество товаров закрывало путь на мировые рынки. Между тем Япония приближалась к рубежу двукратного превышения национального дохода на душу населения по сравнению с СССР. Потуги «догнать и перегнать» выявили свою полнейшую утопичность. Главная проблема, однако, коренилась глубже этих внешних проявлений скрытого, по сути безысходного для данной системы кризиса общества. Для понимания этой ситуации ни советская наука, ни правящая элита не располагали соответствующим категориальным аппаратом.

В начале седьмого этапа, как и в начале соответствующего этапа прошлого глобального периода, возникла идея коренных реформ. Это не было случайным совпадением. Хотя идеи реформ могли возникнуть и раньше, тем не менее здесь они сделались особенно настоятельными. Именно на этом этапе ощущение банкротства исторически сложившегося порядка стало очевидным, угроза катастрофы ощущалась в возрастающих масштабах. Критическое отношение к установившемуся порядку неуклонно нарастало. Все это вынуждало наиболее дальновидную часть правящей элиты встать на путь реформ. Для этого были нужны громадные нравственные и интеллектуальные силы. Диссиденты были выпущены из лагерей и психушек, был возвращен из ссылки академик А. Сахаров.

Как на последнем этапе прошлого глобального периода, когда давление духовной элиты было тем фактором, который постоянно стимулировал правящую элиту, Николая I и Александра II встать на путь реформ, так и теперь нравственная и духовная элита, гонимая и рассеянная, постоянно предлагала обществу альтернативу. Горбачев пошел навстречу этому естественному союзу правящей и духовной элиты. «Кончилось царство хамово» (слова матушки Фроси из документального фильма «Сказы матушки Фроси о монастыре Дивеевском», 1989).

Предшествующие версии псевдосинкретизма, пронизанные манихейской идеологией, никогда не были внутренне последовательными, но всегда утилитарно конъюнктурными. Они опирались на представления, что любая логика может быть нарушена внешними и внутренними силами зла, вредителями, империалистами, алкоголем и т. д. Опыт прошлого, его негативные аспекты рассматривались в манихейском духе как результат ошибок, злонамеренности, непоследовательности, недостаточной радикальности и т. д. Этот своеобразный личностный фетишизм, т. е. попытки объяснить историю, сложные массовые события злой волей явных и скрытых носителей мирового зла, имеет глубокие корни в тотемическом мышлении. Еще Аввакум говорил о действиях своих мучителей: «Не их то дело, но сатаны лукавого». Теперь же нравственный идеал, отбросивший манихейство, должен был давать иное объяснение неудачам. Например, Горбачев говорил: «Мы еще не создали эффективного механизма реализации целей политики перестройки в центре» [1]0. Здесь ответственность за все позитивное и негативное возлагается на «Я», на «Мы». В прошлом причина негативно оцениваемых явлений возлагалась на «Они», в лучшем случае на ту часть «Мы», которая еще не совершила партиципацию (например, на недостаточно сознательных), или на находящуюся в состоянии отпадения, т. е. переходящую к «Они». Таким образом, выявился коренной разрыв со старым мышлением.

Читайте также

Женское царство

Женское царство Говорят, в этой стране живут только женщины. Со всех сторон ее окружает море, в котором тонут обычные корабли.Добраться туда можно только на парусных лодках, но из-за ураганов они часто тонут, поэтому мало кто мог добраться до берега и вернуться обратно,

Древнее царство

Древнее царство Период правления IV династии – один из самых блестящих периодов египетской истории. После гражданской войны во время правления фараона II династии Перибсена установилось мирное время, и страна занялась развитием мирных ремесел, искусством и торговлей. В

Среднее царство

Среднее царство В конечном счете, несмотря на все усилия номархов Сиута, верх одержали южане, и египетскими фараонами стали князья Гермонтиса. Первый из этих царей, Интеф Великий, хвастливо заявил, что «установил северную границу своего государства в афродитопольском

Новое царство

Новое царство Восемнадцатая династия охватывает не только наиболее важный период истории Египта, но и оставила наибольшее количество разного рода свидетельств. После чужеземного правления в Египте наблюдался подъем национализма, возглавляемого фиванским царем

Венчание на царство

Венчание на царство Церемониал являлся стержнем и основанием придворной культуры. Основополагающим церемониалом русского государства, экстраординарным событием в повседневной жизни царского двора, знаменовавшим вступление монарха в свой «государев чин», было

32. Царство разбойников

32. Царство разбойников Море разливанное солдатской злости большевики аккумулировали и направили в классовое русло. Для привлечения сторонников издавались декреты, постановления и лозунги, по части которых ленинцы показали себя знатоками психологии масс и

Чулочное царство

Чулочное царство С началом XXI века уходят в небытие многие мужские и женские аксессуары прошлого — одни за ненадобностью, другие — из-за дороговизны изготовления, третьи — из-за непрактичности. Женские чулки, ушедшие безвозвратно в прошлое, я бы отнес к последней

Венчание на царство

Венчание на царство В день венчания Федора на царство (31 мая 1584 г.), утром, разразилась ужасная буря с грозой, и ливень затопил московские улицы. Народ воспринял это как предзнаменование грядущих несчастий.Храм был переполнен людьми, так как всем россиянам разрешалось