низкорослый узкоплечий широкобедрый пол

Артур Шопенгауэр

Артур Шопенгауэр (нем. Arthur Schopenhauer ; 1788—1860) — немецкий философ.

Содержание

«Parerga и Paralipomena», 1851 Править

Так как всё существующее и происходящее существует и происходит непосредственно лишь в сознании человека, то, очевидно, свойства этого сознания существеннее всего и играют более важную роль, чем отражающиеся в нём образы. Все наслаждения и роскошь, воспринятые туманным сознанием глупца, окажутся жалкими по сравнению с сознанием Сервантеса, пишущего в тесной тюрьме своего Дон-Кихота. — перевод: Ю. И. Айхенвальд

Weil nämlich Alles, was für den Menschen da ist und vorgeht, unmittelbar immer nur in seinem Bewußtsein da ist und fiir dieses vorgeht; so ist offenbar die Beschaffenheit des Bewußtseins selbst das zunächst Wesentliche, und auf dieselbe kommt, in den meisten Fällen, mehr an, als auf die Gestalten, die darin sich darstellen. Alle Pracht und Genüsse, abgespiegelt im dumpfen Bewußtsein eines Tropfs, sind sehr arm gegen das Bewußtsein des Cervantes als er in einem unbequemen Gefängnisse den Don Quijote schrieb. [1]

Шопенгауэр — мастер языка. Этим определяется и его мышление Его непременно нужно читать ради одного только языка.

Schopenhauerowski pesymizm, wymierzony niegdyś przeciwko Leibnizowskiej czy Heglowskiej wierze w racjonalny charakter wszechświata, powraca teraz jako oręż z jednej strony przeciw z gruntu irracjonalnym przeświadczeniom leżącym u podłoża marksizmu, z drugiej — przeciw utopii technokratycznej lub scjentycznej. [2]

Станислав Лем Править

Пожалуй, только один Шопенгауэр напал на след эволюционного расчёта, то есть закона vae victis; но этот расчёт он счёл мировым злом и, назвав его волей, начинил им всю Вселенную со всеми её звёздами. Он не заметил, что воля предполагает выбор, иначе в своих рассуждениях он дошел бы до этики эволюционных процессов, а значит, и до антиномий вашего познания. Но он отверг Дарвина; зачарованный мрачным величием метафизического зла, более созвучного с духом его эпохи, он прибег к слишком далеко идущему обобщению, смешав воедино тело небесное и тело животное.

Bodaj jeden Schopenhauer wpadł na trop ewolucyjnej rachuby jako reguły vae victis, lecz wziąwszy ją za wszechzło, wypchał nim cały świat z gwiazdami, mianując ją wolą. Nie dostrzegł, że wola zakłada wybór; pojąwszy to doszedłby etyki procesów gatunkotwórczych, więc i antynomii waszego poznania, lecz odtrącił Darwina, bo zauroczony ponurym majestatem metafizycznego zła, lepiej mu współbrzmiącego z duchem czasu, sięgnął zbyt wysokiej generalizacji, zmieszawszy w jedno ciało niebieskie i zwierzęce.

Многие из текстов Шопенгауэра сохранили свою ценность не потому, что там есть познавательные достоинства, нет, они оттуда испарились или стали анахроничными, а потому, что это прекрасно написано.

Какая же в Шопенгауэре была громадная непреклонная вера в своё призвание, а при случае — ожидание лавров! Это внутреннее противоречие его доктрины просто захватывает: ведь этот человек — как никто ранее — показал людям низменность их существования, представил человека как куклу, через которую действует Воля, и вместе с тем от тех же самых людей, которым говорил столь горькую правду, добивался признания в любви, возвеличивания и славы. Он был совершенно как врач, который выписывает пациенту свидетельство о полном кретинизме, как о неизлечимой болезни, требуя за это благодарности и уважения…

А великолепие его прозы?! Он один из немногих философов, которых читаешь с несомненным удовольствием. С точки зрения качества эстетического восприятия он удобоварим как там, где мы общаемся с правильно построенной аргументацией, так и там, где он пускается в сомнительные сферы.

Конечно, антирелигиозные диатрибы Шопенгауэра мне очень нравились. Аура глубокого пессимизма, которая пронизывает всю эту доктрину, действительно соответствует моему видению мира. По сути, я считаю, что если бы Шекспир дожил до этих работ, то стал бы шопенгауэристом.

Шопенгауэр — философ «мирового пессимизма»

Он стал кумиром философски настроенных писателей, от Томаса Манна до Мишеля Уэльбека, а Лев Толстой называл его «гениальнейшим из людей».

Основоположник философии «мирового пессимизма» Артур Шопенгауэр родился в 1788 году, в эпоху Французской революции и зарождения национального сознания — обстоятельство как нельзя более важное для раздробленного германского государства. Семья будущего философа не являла собой образец благовоспитанной бюргерской четы: мать — Иоганна Шопенгауэр — была намного младше своего мужа Генриха, а потому вызывала у него патологическое чувство ревности, вплоть до того, что ей запрещалось покидать дом и принимать гостей. Когда родился Артур, Иоганна написала в своём дневнике: «Мне, как всякой молодой матери, нравится забавляться со своей «новой куклой»». Так относилась эта новоиспечённая мать к своему ребёнку, что, конечно же, не могло не отразиться на характере маленького Артура, который вкупе с ревнивым супругом стал помехой карьере Иоганны как поэтессы.

Первое издание знаменитого трактата Шопенгауэра проходит совершенно незамеченным, что немало уязвило самолюбие молодого и амбициозного философа. Артур решает попробовать себя в роли преподавателя и начинает читать лекции в Берлинском университете. Однако и тут он не находит ожидаемой славы и признания. При выборе между семинарами Георга Гегеля, уже признанного тогда мыслителя, и лекциями заносчивого молодого доцента с мрачным взглядом на жизнь, понятно, на чьей стороне оказывались предпочтения слушателей.

Уже потом Шопенгауэр станет знаменит в кругу современников своим феноменальным злопамятством и пренебрежением к коллегам и соперникам. Своего заклятого врага на ниве философии, Гегеля, он именовал не иначе как «шарлатаном», а его стройную мировоззренческую систему считал «колоссальной мистификацией», «псевдофилософией, расслабляющей все умственные способности, ставящей на место подлинного мышления умопомрачительнейшую словесную чепуху». Стиль его едких высказываний в адрес своих идеологических оппонентов, как и рассуждения о жизни в целом, стали предметом подражания для многих поколений изощрённых снобов и циников в области искусства и в сфере эстетики.

Уже при жизни у Шопенгауэра появились верные последователи, которых он в шутку называл «евангелистами» и «апостолами». После смерти учителя один из его поклонников, Юлий Фрауэнштедт, которому философ завещал своё творческое наследие, выпустил в свет собрание сочинений и опубликовал фрагменты рукописей Шопенгауэра. Так к нему постепенно пришла слава «новоизбранного кайзера немецкой философии».

Настоящая известность приходит к Шопенгауэру лишь после революционных событий 1848−1849 годов, под влиянием которых сильно меняется мировоззрение европейцев, а практичный и рассудочно-циничный взгляд на мир входит в моду. Этим не преминул воспользоваться немецкий философ: он решает издать сборник кратких афористических выражений и советов, которые пришлись по душе молодым людям второй половины 19 века. Вот наиболее характерные из них: «Здоровый нищий счастливее больного короля», «Не говори своему другу то, чего не должен знать твой враг», «Ценить высоко мнение людей будет для них слишком много чести» или «То, что людьми принято называть судьбою, является, в сущности, лишь совокупностью учинённых ими глупостей».

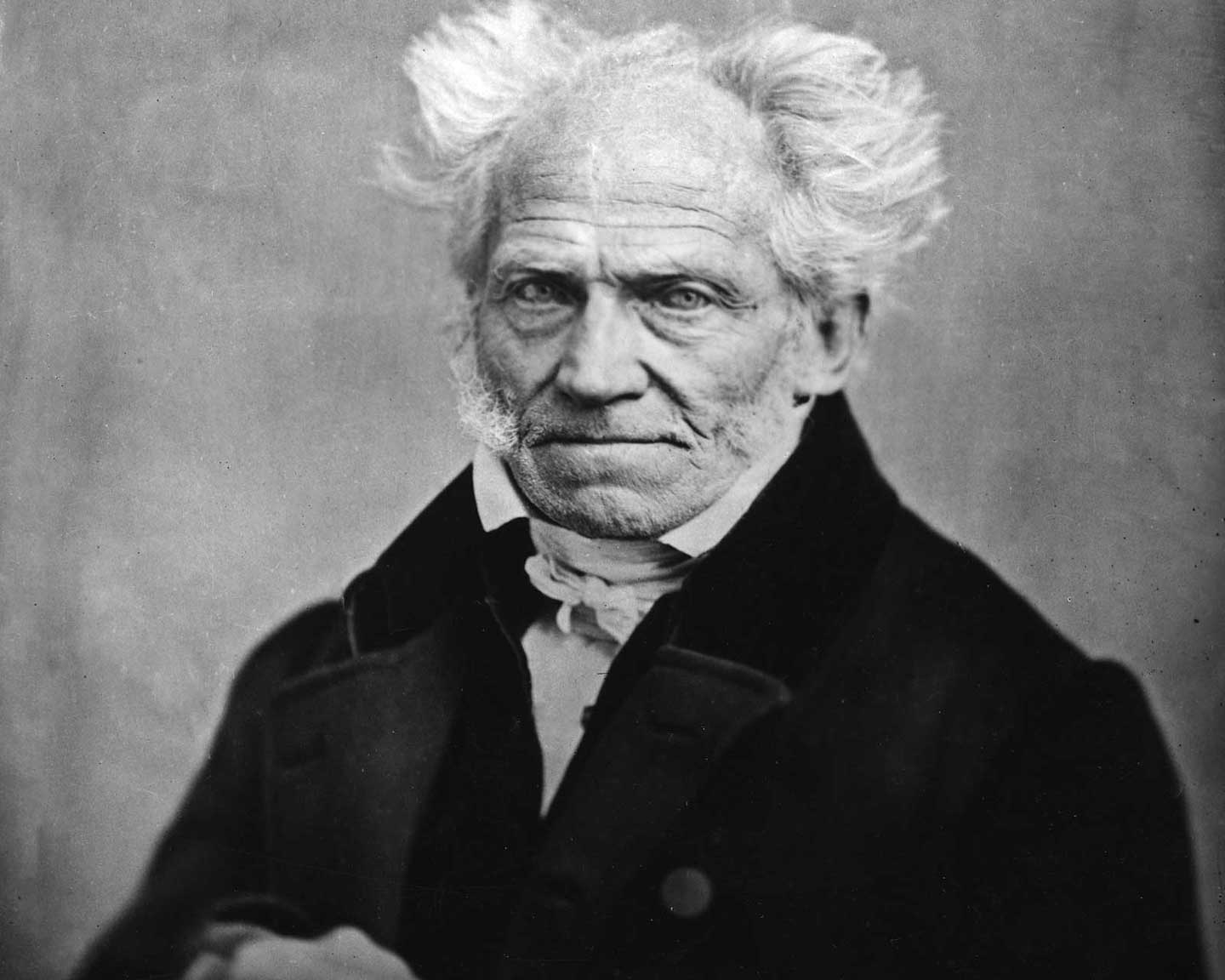

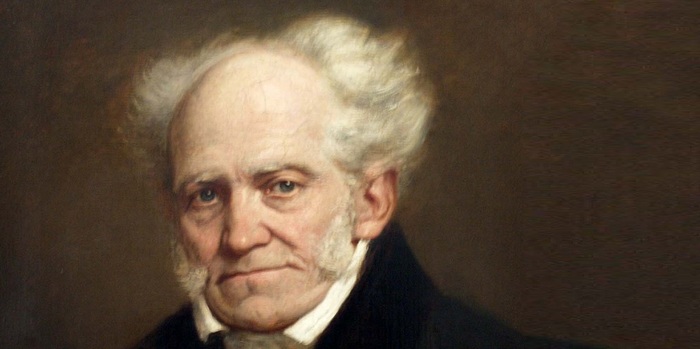

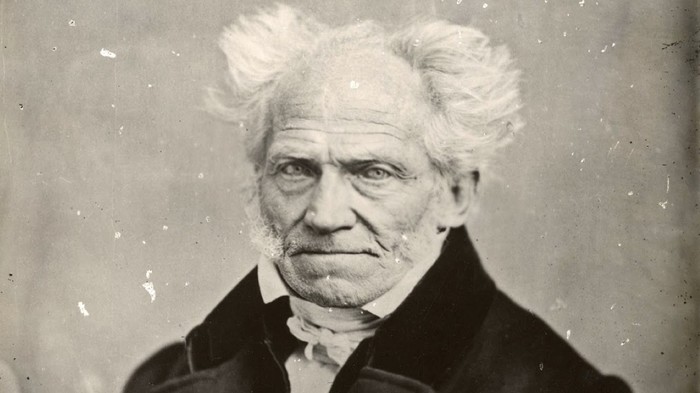

Артур Шопенгауэр. Источник: wikimedia.org

В самом конце своей жизни Шопенгауэр был окружён долгожданным почётом и всеобщей славой: в его дом совершались целые паломничества, а в университетах читались лекции, посвященные его философии. В 1854 году Вагнер посылает ему свою знаменитую тетралогию «Кольцо Нибелунгов» с автографом и теплой дарственной надписью. Однако в самом зените славы Шопенгауэр внезапно заболевает пневмонией и умирает 21 сентября 1860 года.

Внешность и манеры Шопенгауэра полностью отражали его мизантропию и пренебрежение к мнению окружающих. Одни находили в нём некоторое сходство с Бетховеном, другие утверждали, что его лицо напоминало Вольтера. Одевался он всегда чрезвычайно изящно, однако предпочитал старомодные костюмы начала 19 века, совершенно отказываясь от современных ему модных веяний. Малообщительный в молодости, а тем более после своих университетских неудач, Шопенгауэр был чужд обществу. Поселившись окончательно во Франкфурте-на-Майне, он старался держаться как можно дальше от местных интересов, мало общаясь с окружавшими его людьми. Он терпеть не мог не только светских, но и обыденных разговоров. Однако, когда ему приходилось произносить публичную речь, он никогда не говорил отвлечёнными фразами: его разговор был так же прост, нагляден и точен, как и его литературный слог.

Шопенгауэр всю жизнь оставался убеждённым холостяком, мотивируя это тем, что женщины неизбежно покушаются на свободу мужчин. Вероятно, именно этими обстоятельствами объясняется его категорическое жёноненавистничество и воинствующая ненависть к браку — взгляды Шопенгауэра на представительниц противоположного пола и супружество могли бы стать инструкцией для убеждённых холостяков. Приведём одно из множества ярких высказываний философа о женщинах: «Низкорослый, узкоплечий, широкобёдрый пол мог назвать прекрасным только отуманенный половым побуждением рассудок мужчины. С большим основанием его можно было бы назвать неэстетичным или неизящным полом. И действительно, женщины не имеют ни восприимчивости, ни истинной склонности к музыке, ни поэзии, ни к образовательным искусствам; и если они предаются им и носятся с ними, то это не более как простое обезьянство для целей кокетства и желания нравиться».

Помимо мучительных отношений с матерью, немногочисленные любовные похождения Шопенгауэра тоже не принесли ему счастья. Он переживает тревожный роман с юной актрисой Каролиной Рихтер, но, как и отец, бесконечно мучается от ревности, что в итоге приводит к разрыву отношений. Переехав в Италию, Шопенгауэр пришёл к мысли о том, что сексуальная страсть является «наиболее чётко выраженным проявлением воли».

В Италии, где «единственный грех — не грешить», философ знакомится с богатой, знатной и прекрасной женщиной по имени Тереза (её личность не была установлена биографами). Философ даже стал подумывать о мирной семейной жизни, но отказался от своих намерений сразу же, когда Тереза однажды на его глазах упала в обморок, увидев Байрона. Шопенгауэр позже смущённо записал: «Я боялся, что мне наставят рога». Философ решил навсегда оставить в стороне все попытки обрести семейное счастье и в свойственной себе язвительной манере утешился мыслью, что «жениться — это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить обязанности».

Философ «мирового пессимизма» Артур Шопенгауэр.

Артур Шопенгауэр до сих пор остается одним из самых читаемых философов, а его фундаментальная и наиболее известная работа «Мир как воля и представление» заложила основы всего европейского индивидуализма. Его учениками считали себя Фридрих Ницше и Людвиг Витгенштейн. Шопенгауэр был прекрасным стилистом и умел держать внимание аудитории и читателей. Неудивительно, что он стал кумиром философски настроенных писателей, от Томаса Манна до Мишеля Уэльбека, а Лев Толстой называл его «гениальнейшим из людей».

Основоположник философии «мирового пессимизма», Артур Шопенгауэр родился в 1788 году, в эпоху Французской революции и зарождения национального сознания — обстоятельство как нельзя более важное для раздробленного германского государства. Семья будущего философа не являла собой образец благовоспитанной бюргерской четы: мать — Иоганна Шопенгауэр — была намного младше своего мужа Генриха, а потому вызывала у него патологическое чувство ревности, вплоть до того, что ей запрещалось покидать дом и принимать гостей. Когда родился Артур, Иоганна написала в своем дневнике: «Мне, как всякой молодой матери, нравится забавляться со своей «новой куклой». Так относилась эта новоиспеченная мать к своему ребенку, что, конечно же, не могло не отразиться на характере маленького Артура, который, вкупе с ревнивым супругом, стал помехой карьере Иоганны как поэтессы.

Мать философа, Иоганна Шопенгауэр.

Первое издание знаменитого трактата Шопенгауэра проходит совершенно незамеченным, что немало уязвило самолюбие молодого и амбициозного философа. Артур решает попробовать себя в роли преподавателя и начинает читать лекции в Берлинском университете. Однако, и тут он не находит ожидаемой славы и признания. При выборе между семинарами Георга Гегеля — уже признанного тогда мыслителя, и лекциями заносчивого молодого доцента с мрачным взглядом на жизнь, понятно, на чьей стороне оказывались предпочтения слушателей.

Уже потом Шопенгауэр станет знаменит в кругу современников своим феноменальным злопамятством и пренебрежением к коллегам и соперникам. Своего заклятого врага на ниве философии, Гегеля, он именовал не иначе как «шарлатаном», а его стройную мировоззренческую систему считал «колоссальной мистификацией», «псевдофилософией, расслабляющей все умственные способности, ставящей на место подлинного мышления умопомрачительнейшую словесную чепуху». Стиль его едких высказываний в адрес своих идеологических оппонентов, как и рассуждения о жизни в целом, стали предметом подражания для многих поколений изощренных снобов и циников в области искусства и в сфере эстетики.

Уже при жизни у Шопенгауэра появились верные последователи, которых он в шутку называл «евангелистами» и «апостолами». После смерти учителя один из его поклонников, Юлий Фрауэнштедт, которому философ завещал свое творческое наследие, выпустил в свет собрание сочинений и опубликовал фрагменты рукописей Шопенгауэра. Так к нему постепенно пришла слава «новоизбранного кайзера немецкой философии».

Георг Фридрих Вильгельм Гегель.

Настоящая известность приходит к Шопенгауэру лишь после революционных событий 1848 — 1849 годов, под влиянием которых сильно меняется мировоззрение европейцев, а практичный и рассудочно-циничный взгляд на мир входит в моду. Этим не преминул воспользоваться немецкий философ: он решает издать сборник кратких афористических выражений и советов, которые пришлись по душе молодым людям второй половины XIX века. Вот наиболее характерные из них: «Здоровый нищий счастливее больного короля», «Не говори своему другу то, чего не должен знать твой враг», «Ценить высоко мнение людей будет для них слишком много чести» или «То, что людьми принято называть судьбою, является, в сущности, лишь совокупностью учиненных ими глупостей».

В самом конце своей жизни Шопенгауэр был окружен долгожданным почетом и всеобщей славой: в его дом совершались целые паломничества, а в университетах читались лекции, посвященные его философии. В 1854 году Вагнер посылает ему свою знаменитую тетралогию «Кольцо Нибелунгов» с автографом и теплой дарственной надписью. Однако в самом зените славы Шопенгауэр внезапно заболевает пневмонией и умирает 21 сентября 1860 года.

Внешность и манеры Шопенгауэра полностью отражали его мизантропию и пренебрежение к мнению окружающих. Одни находили в нем некоторое сходство с Бетховеном, другие утверждали, что его лицо напоминало Вольтера. Одевался он всегда чрезвычайно изящно, однако предпочитал старомодные костюмы начала XIX века, совершенно отказываясь от современных ему модных веяний. Малообщительный в молодости, а тем более после своих университетских неудач, Шопенгауэр был чужд обществу. Поселившись окончательно во Франкфурте-на-Майне, он старался держаться как можно дальше от местных интересов, мало общаясь с окружавшими его людьми. Он терпеть не мог не только светских, но и обыденных разговоров. Однако, когда ему приходилось произносить публичную речь, он никогда не говорил отвлеченными фразами: его разговор был так же прост, нагляден и точен, как и его литературный слог.

Артур Шопенгауэр в молодости.

Помимо мучительных отношений с матерью, немногочисленные любовные похождения Шопенгауэра тоже не принесли ему счастья. Он переживает тревожный роман с юной актрисой Каролиной Рихтер, но, как и отец, бесконечно мучается от ревности, что в итоге приводит к разрыву отношений. Переехав в Италию, Шопенгауэр пришел к мысли о том, что сексуальная страсть является «наиболее четко выраженным проявлением воли».

В Италии, где «единственный грех — не грешить», философ знакомится с богатой, знатной и прекрасной женщиной по имени Тереза (ее личность не была установлена биографами). Философ даже стал подумывать о мирной семейной жизни, но отказался от своих намерений сразу же, когда Тереза однажды на его глазах упала в обморок, увидев Байрона. Шопенгауэр позже смущенно записал: «Я боялся, что мне наставят рога». Так, философ решил навсегда оставить в стороне все попытки обрести семейное счастье и в свойственной себе язвительной манере утешился мыслью, что «жениться — это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить обязанности».

Артур Шопенгауэр

Низкорослый, узкоплечий, широкобедрый пол мог назвать прекрасным только отуманенный половым побуждением рассудок мужчины: вся его красота и кроется в этом побуждении. С большим основанием его можно бы было назвать неэстетичным, или неизящным, полом. И действительно, женщины не имеют ни восприимчивости, ни истинной склонности ни к музыке, ни к поэзии, ни к образовательным искусствам; и если они предаются им и носятся с ними, то это не более как простое обезьянство для целей кокетства и желания нравиться.

Стоит принять таки факт, все вышли из вагины орущей потной женщины. Это заставляет заткнуть весь треп об эстетике.

Это ни разу не аргумент.

В общем, некое женоненавистничество Шопенгауэра довольно субъективно. Но при этом подтверждено его пессимизмом, никто не станет отрицать, что по сути женщины даруют «волю к жизни».

Да и вообще, Шопенгауэр считал повседневность чудовищем, а потому и отношение к женщинам и семейной жизни у него было отрицательным.

сам по себе пессимизм не подтверждение.

Ну да, удовлетворения, то есть его конечной точки нет. Всегда есть желание большего. Счастье не достижимо. Поэтому чем меньше имеешь, тем легче насытится. Но ведь даже если не испытывал томишься и хочешь испытать больше. Не владеешь, но желаешь владеть, даже если отрицаешь нужность владения. Озлобляешься. Не находишь выхода.

Угу, он был прав, только вот достичь этого очень сложно. Собственно, почти никому это не по силам.

«— Милочка, вы правда никогда не были замужем?

— Да

— А я-то и думаю, откуда такое счастливое, не тронутое бытом лицо. «

Это слова неудовлетворенного мужчины, которому не светит объективность и расслабленность ни до ни после смерти.

Объективность? Расслабленность? Для гения? Не смеши меня, пожалуйста.

Конечно, ему никогда не светила ни объективность, ни расслабленность. Однако, что ты знаешь о объективности? Мы все субъекты, объективность недоступна никому. Расслабленность тоже никому не светила, кроме, может быть, Будды.

Ты б научился фильтровать контент и не признавать за гениев тех, чьи задумки не спасут ни тебя ни человечество вкупе.

Эм, слова прагматика — материалиста?

P. S. Ни прагматик, ни материалист не являются оскорблением.

Я вышла из возраста, когда считаю слова оскорблением.

Не было бы так смешно, если бы ты сказала это в сторону какого-то Ивана с пятого подъезда, но Шопенгауэр немного другого уровня птица чем все кого-то ты знала. И уж тем более сексуальная удовлетворенность не есть чем-то крутым (или наоборот), хотя можно сделать определенные выводы исходя из того что лучшая поэзия получалась у тех кому разбивали сердца, а самый лучший стимул был — добиться девушки или что-то вроде этого, в прочем я уже потратил слишком много своего времени на твои комменты, лень продолжать что-то объяснять.

Ему не занимать в пессимизме, в прочем в этом его особенность и шикарность как писателя.

мило) Интересно, как звали ту, из-за которой он всех стал «недооценивать»?

Можешь погуглить, есть такая версия. В молодости он был влюблен в некую актрису, кажется

Я раньше считал, что А. Шопенгауэр был не такой обидчивый. Как-то у него, видимо, с женским полом не получилось и он стал философом (на зло Сократу).

Похожие цитаты

Всплеск детской фантазии, которая не нуждается в логическом побуждении. Подобно вере — она либо есть, либо её нет, и всё.

Шопенгауэр Артур.

Основной философский труд — «Мир как воля и представление» (1818), комментированием и популяризацией которого Шопенгауэр занимался до самой смерти.

Отец философа, Генрих Флорис Шопенгауэр, был образованным человеком, ценителем европейской культуры. Часто ездил по торговым делам в Англию и Францию. Его любимым писателем был Вольтер. Мать Артура, Иоганна, была моложе своего мужа на 20 лет. Она была писательницей и хозяйкой литературного салона.

В 9 лет отец увёз Артура во Францию и оставил в Гавре на 2 года, в семье знакомого. В том же 1797 году родилась сестра Артура, Луиза Аделаида Лавиния, или Адель.

В 1799 году Артур поступил в частную гимназию Рунге, где обучались сыновья самых знатных граждан, готовясь к занятиям коммерцией.

В 1803 году около полугода обучался в Уимблдоне (Великобритания).

В январе 1805 года начал работать в конторе торговой компании в Гамбурге. Весной того же года отец Артура погиб при загадочных обстоятельствах.

В 1809 году (после двухлетней подготовки) поступил в Гёттингенский университет на медицинский факультет, а затем перешёл на философский. ВГёттингене прожил с 1809 по 1811 год. Затем переехал в Берлин, где посещал лекции Фихте и Шлейермахера.

В 1812 году Йенский университет заочно удостоил его звания доктора философии.

В 1819 году опубликовал свой основной труд «Мир как воля и представление».

В 1820 году получает звание доцента и начинает преподавать в Берлинском университете.

В 1831 году из-за эпидемии холеры покидает Берлин и поселяется во Франкфурте-на-Майне.

В 1839 году получил премию Королевского норвежского научного общества за конкурсную работу «О свободе человеческой воли».

В 1843 году Шопенгауэр переиздаёт трактат «Мир как воля и представление» и добавляет к нему второй том.

Рихард Вагнер посвящает Шопенгауэру свой оперный цикл «Кольцо нибелунга».

21 сентября 1860 года Шопенгауэр скончался от пневмонии. На могильном камне философа всего два слова: «Артур Шопенгауэр».

Черты характера и образ жизни.

Свободно владел немецким, латинским, английским, французским, итальянским и испанским языками. Больше всего времени проводил в кабинете своей двухкомнатной квартиры, где его окружали бюст Канта, портретыГёте, Декарта и Шекспира, бронзовая позолоченная тибетская статуя Будды, шестнадцать гравюр на стенах с изображением собак.

Из книг у Шопенгауэра наибольшей любовью пользовались Упанишады в переводе с санскрита на латынь.

Если мир есть «арена, усеянная пылающими угольями», которую нам надлежит пройти, если правдивейшим его изображением служит Дантовский «Ад», то причиной этому служит то, что «воля к жизни» непрестанно порождает в нас неосуществимые желания; являясь активными участниками жизни, мы становимся мучениками; единственным оазисом в пустыне жизни служит эстетическое созерцание: оно анестезирует, притупляет на время гнетущие нас волевые импульсы, мы, погружаясь в него, как бы освобождаемся от ярма гнетущих нас страстей и прозреваем в сокровенную сущность явлений. Прозрение это интуитивное, иррациональное (сверхразумное), т. е. мистическое, но оно находит себе выражение и сообщается другим людям в форме артистической художественной концепции мира, которую даёт гений. В этом смысле Шопенгауэр, признавая ценность за научной доказательностью в сфере теории познания, в то же время видит в эстетической интуиции гения высшую форму философского творчества: «Философия — это художественное произведение из понятий. Философию так долго напрасно искали потому, что её искали на дороге науки вместо того, чтобы искать ее на дороге искусства». [6]

Теория познания изложена у Шопенгауэра в его диссертации: «О четверичном корне достаточного основания». В познании могут быть два односторонних стремления — сводить число самоочевидных истин к чрезмерному минимуму или чрезмерно умножать их. Оба эти стремления должны уравновешивать друг друга: второму следует противопоставить принцип гомогенности: «Entia praeter necessitatem non esse multiplicanda», первому — принципспецификации: «Entium varietates non temere esse minuendas». Только принимая в расчет сразу оба принципа, мы избежим односторонности рационализма, стремящегося все познание извлечь из какого-нибудь A=A, и эмпиризма, останавливающегося на частных положениях и не достигающего наивысших ступеней обобщения. Исходя из этого соображения, Шопенгауэр переходит к анализу «закона достаточного основания», чтобы выяснить природу и число самоочевидных истин. Исторический обзор тех толкований, которые давали прежде закону достаточного основания, обнаруживает многие неясности, из которых важнейшая, замечаемая у рационалистов (Декарт, Спиноза), заключается в смешении логического основания (ratio) с фактической причиной (causa). Чтобы устранить эти неясности, надо прежде всего указать на ту коренную особенность нашего сознания, которой определяются главные разновидности закона достаточного основания. Это свойство сознания, образующее «корень закона достаточного основания», есть неотделимость субъекта от объекта и объекта от субъекта: «все наши представления суть объекты субъекта и все объекты субъекта суть наши представления. Отсюда вытекает, что все наши представления находятся между собой в закономерной связи, которую можно определить a priori в том, что касается формы; в силу этой связи ничто изолированное и независимое, одиноко, особняком стоящее, не может стать нашим объектом» (в этих словах Шопенгауэр почти буквально воспроизводит формулу идеализма, какую даёт Фихте в трёх теоретических положениях «Наукоучения»). Из «корня» разветвляются четыре вида закона достаточного основания.

Соответственно четырем типам закона существует четыре вида необходимости: физическая, логическая, математическая и моральная (т. е. психологическая). [6]

Указанное подразделение закона достаточного основания на четыре типа может быть положено в основу классификации наук:

К гносеологическому учению Шопенгауэра примыкает его метафизическое воззрение на волю как сущность бытия. В 1813 г., когда Шопенгауэр заканчивал свою первую работу, его отношение к «вещи в себе» вообще было сдержанным: он говорит о «подозрительном» понятии «вещи в себе» и указывает на его противоречивый характер. В книге «Мир как воля и представление» оказывается, что этому понятию соответствует некоторое положительное содержание. Для нашего интеллекта дан лишь мир-представление, но непосредственное чувство внутренним путём вводит нас в сущность всякого бытия, в волю. Наше тело знакомит нас и с физическими, и с психическими переменами: в движениях его нам нередко дана причинность в форме и бывания, и мотивации. Вот тут-то в актах, совершаемых нами одновременно по механической причинности и по мотивам, нам непосредственно становится очевидным, что общим корнем и физического, и психического является мировая воля. Очевидность эта есть самоочевидность — она не нуждается в логическом обосновании, тем не менее бесчисленное множество фактов, вся структура мира-представления убедительно говорит нашему чувству, что это так. Какими же чертами характеризуется мировая воля? 1) Она алогистична: ей чужды наши законы достаточного основания — пространство, время, причинность и подчинённость законам мысли. 2) Она бессознательна: раз сознание есть условие существования мира-представления, воля, как потусторонняя сущность мира, должна быть чем-то лежащим вне условий сознания, чем-то бессознательным. 3) Она едина: раз principia individuationis (пространство и время) неприложимы к сущности явлений, последняя должна быть единой. 4) К ней, строго говоря, неприложимы и понятия духовного, и материального — она представляет нечто возвышающееся над этими противоположностями, не поддающийся логически-точному определению claire-obscure в области понятий: слепое стихийное побуждение, движение и в то же время стремление к жизни, к бытию в индивидуальных чувственных формах. Титаническая борьба сил в неорганической природе, вечное зарождение новой жизни, жадное, непрерывное, безмерно-изобильное в природе (гибель бесчисленного множества зародышей) — все это свидетельствует о непрестанном распадении или воплощении единой вневременной и внепространственной воли в множестве индивидуальностей. [6]

Хотя мировая воля едина, но в мире-представлении ее воплощения образуют ряд ступеней объективации. Низшей ступенью объективации является косная материя: тяжесть, толчок, движение и т. д. представляют аналог влечениям — в основе их, как внутреннее ядро так называемых материальных явлений, лежит воля, единая сущность мира. Органические формы растительные и животные возникли из низших видов материи, но их происхождение не сводимо к физико-химическим процессам: вся природа образует устойчивую иерархию сущностей; этим ступеням воплощения воли соответствует мир неподвижных образов для воплощения воли, мир Идей в Платоновском смысле слова. Описывая ступени объективации воли в природе, Шопенгауэр отмечает в ней удивительную целесообразность, проявляющуюся в соответствии строения организма окружающей среде, соответствии органов животных и растений их назначению, в изумительной полезности инстинктов и, наконец, в явлении симбиоза. К этому следует, однако, добавить, что целесообразные продукты природы целесообразны лишь в весьма условном и ограниченном смысле слова: в растительном и животном мире (включая как высшую ступень объективации воли — человека) происходит ожесточённейшая борьба всех против всех — воля, распадаясь на множественность индивидуумов, как бы приходит в столкновение в своих частях за обладание материей. Следовательно, в конечном итоге организованный мир, при всём относительном соответствии своего устройства условиям существования, обречён на жесточайшую борьбу, происходящую между особями и группами за обладание материальными благами, что является источником величайших страданий. [6]

Шопенгауэр был трансформистом, т. е. предполагал происхождение высших животных форм из низших, а последних из косной материи путем generatio aequivoca. Возникает вопрос, как совместить идеализм с эволюционизмом? Ведь сознание появилось в мире лишь с появлением животных. Его нет у минералов, у растений есть лишь quasi-сознание, лишенное познания. Как же объяснить эти существования до сознательного бытия? Шопенгауэр отвечает: «Предшествовавшие всякой жизни на земле геологические перевороты не существовали ни в чьём сознании, ни в собственном, которого у них нет, ни в чужом, ибо его тогда не было. Следовательно, за отсутствием всякого субъекта, они вовсе не имели объективного существования, т. е. их вообще не было, или что же после этого должна означать их прошедшая бытность?» «Оно (т. е. объективное существование) в сущности гипотетично, т. е. если бы в то первоначальное время существовало сознание, то в нём изображались бы такие процессы. К этому приводит каузальный регрессявлений, следовательно, в вещи в себе заключалась необходимость изображаться в таких процессах». Итак, вся эволюция досознательного мира обладает эмпирической реальностью, как регрессивно строящаяся моим научным воображением перспектива прошлого мира, при этом в вещи в себе заложена возможность именно таких, а не иных форм этой иллюзорной, но строго закономерной объективации природы в ряде ступеней. За растениями, обладающими quasi-сознанием без познания, следуют, как высшая ступень объективации, животные, как существа, обладающие умом, а из последних (по всей вероятности, из орангутанга или шимпанзе) возник и человек, обладающий разумом. В человеческих индивидуумах воля находит себе окончательное и полное воплощение: не человечеству, как роду, но каждому человеку соответствует особая Идея или потенция в мировой воле; следовательно, в человеке воля индивидуализируется во множественности единичных «умопостигаемых характеров». [6]

В психологическом учении Шопенгауэра часто отмечали противоречие между его идеалистической теорией познания и материалистическим описанием взаимодействия физического и психического (мышление для мозга то же, что пищеварение для желудка, в философии Канта надо везде на место «познавательная способность» ставить «мозг» и т. п.). Эти упреки, делаемые философу, едва ли основательны, если допустить понятие воли, какпсихоматерии. Самое первичное, исконное, коренное в человеке — то, чем характеризуется его сущность, это — воля (чувствования и страсти Шопенгауэр включает в понятие воли, в противоположность познавательным процессам). Интеллект — другая основная психическая способность — играет по отношению к воле служебную роль. Нами постоянно руководит воля — она всячески влияет на интеллект, когда он расходится с ее стремлениями. Шопенгауэр не находит достаточно ярких красок, чтобы показать, как часто страсть фальсифицирует доказательность доводов разума (см. его статью «Эристика»). «Здоровый слепец, несущий на плечах немощного зрячего» — вот символ отношения воли к познанию. Господство воли над интеллектом и её вечная неудовлетворённость является источником того, что жизнь человека есть непрерывный ряд страданий: разлад между разумом и ненасытной волей — вот корень пессимистического взгляда Шопенгауэра на жизнь. Шопенгауэр, по замечанию Э. Гартмана, не подвергает проблему пессимизма методическому исследованию, но даёт ряд ярких картин бедствий человечества, картин, поражающих нередко силой изображения, но односторонних в смысле беспристрастной оценки жизни. Важнейшие его доводы сводятся к указанию на непрочность, мимолётность наслаждений и на ихиллюзорный характер. Неудовлетворённость составляет главную подкладку наслаждения. Как только желаемое достигнуто нами, снова возникает неудовлетворенность, и мы вечно переходим от страдания к скуке и обратно через кратковременные промежутки неполного удовлетворения. Но этого мало, самое удовольствие не реально — страдание есть нечто положительное, удовольствие же сводится к простому контрасту с минувшим страданием, т. е. к непродолжительному отсутствию страдания. Прелесть молодости, здоровья и свободы, лучших даров жизни, начинает ощущаться нами лишь после потери их. К этому следует прибавить всю ту массу зла, которую вносит в мир несчастный случай, человеческие эгоизм, глупость излоба. Честные, умные и добрые люди — редкое исключение. Прекрасная душа подобна «четырёхлистному клеверу»: она чувствует себя в жизни, как «благородный политический преступник на каторге среди обыкновенных преступников». Если в индивидуальной жизни не может быть истинного счастья, то ещё в меньшей степени можно ожидать такового для всего человечества. История есть калейдоскоп случайностей: в ней нет никакого прогресса, никакого плана, человечество неподвижно. Даже умственный прогресс, не говоря о нравственном, Шопенгауэр подвергает сильному сомнению. Немногими оазисами в земном существовании служат философия, наука и искусство, а также сострадание другим живым существам. По Шопенгауэру, распадение воли на множественность индивидуальных существований — утверждение воли к жизни есть вина, и искупление её должно заключаться в обратном процессе — в отрицании воли к жизни. Относясь презрительно к иудейской религии, Шопенгауэр, однако, высоко ценит сказание огрехопадении (это «блестящий пункт»). В связи с этим взглядом у Шопенгауэра можно найти своеобразное воззрение на половую любовь. В этом явлении просвечивает метафизическая основа жизни. Любовь есть неудержимый инстинкт, могучее стихийное влечение к продолжению рода. Влюблённый не имеет себе равного по безумию в идеализации любимого существа, а между тем всё это «военная хитрость» гения рода, в руках которого любящий является слепым орудием, игрушкой. Привлекательность одного существа в глазах другого имеет в основе своей благоприятные данные для произведения на свет хорошего потомства. Когда природой эта цель достигнута, иллюзия мгновенно рассеивается. Такой взгляд на любовь между полами, естественно, делает женщину главной виновницей зла в мире, ибо через неё происходит постоянное новое и новое утверждение воли к жизни. Природа, создавая женщину, прибегла к тому, что на театральном жаргоне называется «трескучим эффектом». «Узкоплечий, широкобёдрый, низкорослый пол» лишён всякой истинной оригинальности духа, женщины не создали ничего истинно великого, они легкомысленны и безнравственны. Женщины, как и дети, должны состоять под опекой государства. [6]

Итак, подтверждение воли к жизни ведёт человечество лишь к бедствиям. Философское познание, а также эстетическое созерцание, мораль сострадания и аскетический «квиетив воли» смягчают тягостность существования и содействуют облегчению процесса искупления. [6]

Кроме художественного прозрения в сущность мира, есть ещё другой путь к освобождению себя от страданий, это — углубление в моральный смысл бытия. Πρώτον ψευδος Канта — голословное принятие абсолютной обязательности нравственного закона, на самом деле нравственный закон гипотетичен, а не категоричен: его императивный характер Кант втихомолку заимствовал у Моисея; на самом деле категорический императив — фетиш. «Морали приходится иметь дело с действительными поступками человека, а не с априористической постройкой карточных домиков. ». Кроме бессодержательного формализма, этика Канта страдает ещё, по мнению Шопенгауэра, тем, что ограничивается исследованием только моральных отношений между людьми, совершенно забывая о животных. [6]

Моральную проблему Шопенгауэр тесно связывает с вопросом о свободе воли. Воля едина, но, как сказано, она включает в себя мистическим образом множественность потенций объективации в виде Идей и, между прочим, некоторую множественность «умопостигаемых характеров», численно равную числу человеческих индивидуумов в опыте. Этот «умопостигаемый характер» каждого человека, кроющийся в единой воле, напоминает «homo no ü menon» Канта. Характер каждого человека в опыте строго подчинён законам достаточного основания, строго детерминирован. Ему свойственны следующие черты: 1) он прирождён, мы появляемся на свет, наследуя строго определённый характер от отца, умственные свойства от матери. Трусы рождают трусов, подлецы — подлецов. 2) Он эмпиричен, т. е. по мере нашего развития мы постепенно узнаём его и иногда против собственного ожидания открываем в себе какие-то присущие нам черты характера. 3) Он постоянен. В своих существенных чертах характер неизменно сопровождает человека от колыбели до могилы; великий знаток человеческого сердца Шекспир именно такими изображает своих героев. Поэтому нравственное воспитание с точки зрения Шопенгауэра, строго говоря, невозможно; американская пенитенциарная система тюремного заключения, состоящая в стремлении не исправить морально преступника, а заставить его быть полезным обществу, единственно правильная. Воля человека, как эмпирической личности, строго детерминирована. Когда нам кажется, что мы можем в известном случае поступить, как нам угодно, т. е. располагаем абсолютно свободным выбором, то в этом случае нас можно уподобить воде, которая рассуждала бы следующим образом: «Я могу вздыматься высокими волнами (да, но в море и во время бури!), могу стремительно течь (да, именно в русле реки!), могу низвергаться с пеной и шумом (да, в водопаде!), могу свободной струёй подниматься в воздухе (да, в фонтане!), могу, наконец, выкипеть и испариться (да, при соответствующей температуре!); однако теперь я ничего не делаю, а остаюсь добровольно спокойной и ясной в зеркальном пруду». Итак, каждое звено в цепи поступков, образующих жизнь отдельного человека, строго обусловлено и предопределено причинной связью, весь его эмпирический характер детерминирован. Но та сторона воли, которая кроется в «умопостигаемом характере» человека, и, следовательно, принадлежит воле, как вещи в себе, внепричинна, свободна, ей присуща aseitas. Воплощение умопостигаемого характера в эмпирический, представляющее довременный свободный акт воли, и есть та первоначальная вина её, что, по мнению Шопенауэра, удачно выражено христианством в учении о грехопадении. Вот почему чувство свободы воли и нравственной ответственности ищется в каждом человеке, оно имеет метафизическое основание во вневременном утверждении воли к жизни в умопостигаемом характере. Утверждение воли к жизни есть исконная вина каждого индивидуума, отрицание воли к жизни — единственный путь к искуплению. Это учение о свободе воли заключает в себе противоречия: воля в себе вневременная, между тем она совершает акт свободного выбора; она едина, а между тем заключает в себе множественность умопостигаемых характеров, и т. п. Но, отмечая этот факт, не следует забывать, что сам Шопенгауэр считался с ним. В письме к Беккеру (см. книгу Фолькельта «Артур Шопенгауэр, его личность и учение», русский перевод, стр. 332) он пишет: «Свобода — это такая мысль, которая, хотя мы её и высказываем и отводим ей известное место, на самом деле не может быть нами отчётливо мыслима. Следовательно, учение о свободе мистично». [6]