на каком поле разбили мамая

Загнать Мамая: как русские полки спасли будущее страны

В этот день, 8 сентября, на Куликовом поле, неподалеку от впадения реки Непрядвы в Дон, полки, постоявшие «за веру православную», разбили войско темника Мамая, угрожавшее русским княжествам новым разорительным нашествием. Пожалуй, только две даты из нашей древней истории так врезались в народную память, что их юбилеи и спустя столетия интересуют не только научные круги. Они становятся событиями общественной жизни. Это Крещение Руси и куликовская победа. О ней и вспоминают «Известия» — 640 лет спустя.

Загадки битвы

Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Иванович был выдающимся полководцем и собирателем земель. Незаурядной личностью был и его противник. В ряду именитых деятелей Золотой Орды Мамай занимает особое положение — энергичный политик, военачальник, авантюрист, который, вероятно, мог бы придать своему государству новый импульс развития.

Он не был Чингизидом. Влияния и власти добился вопреки происхождению и благодаря своим несомненным талантам. Хозяином всей Золотой Орды он стать не сумел, но долгие годы оставался самым влиятельным политиком западной части Орды. Влияние его простиралось и на юг, включая Крым. Поводом для войны с великим князем Московским стал отказ Дмитрия выплачивать Мамаю повышенную дань.

До сих пор у нас нет сколько-нибудь точных сведений о масштабах Мамаева побоища, как называли сражение современники. Сам термин «Куликовская битва» принадлежит Николаю Карамзину, который красочно описал победу князя Дмитрия Ивановича, представив последнего почти идеальным правителем и воином.

Военный историк ХХ века Вадим Каргалов оценивал численность русских полков примерно в 150 тыс. человек. Мамай, по его версии, привел на Дон вдвое большее войско. Археологические находки, относящиеся ко времени битвы, не слишком богаты. И, скорее всего, ближе к истине гораздо более скромные оценки масштабов сражения — 40 или 50 тыс. воинов с обеих сторон.

Картина «Канун. Перед Куликовской битвой». Художник И.С. Глазунов

Одним из самых известных сюжетов истории России стал приезд князя Дмитрия Ивановича в Троицкий монастырь к игумену Сергию Радонежскому. Сергий благословил князя и его воинство и даже пополнил его своими иноками. Впрочем, в ранних источниках эта паломническая поездка не упоминается — и возможно, что летописцы добавили этот сюжет, чтобы более эффектно подчеркнуть мысль о защите православия и об объединении православной Руси под властью Москвы.

Удар из засады

Но перейдем к общепринятой версии событий. Князь Дмитрий повел войско к Дону не по кратчайшему пути, а через земли Рязанского княжества — возможно, чтобы пополнить русскую рать представителями этого края, не раз страдавшего от ордынских набегов.

Картина «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле». Художник М.И. Авилов

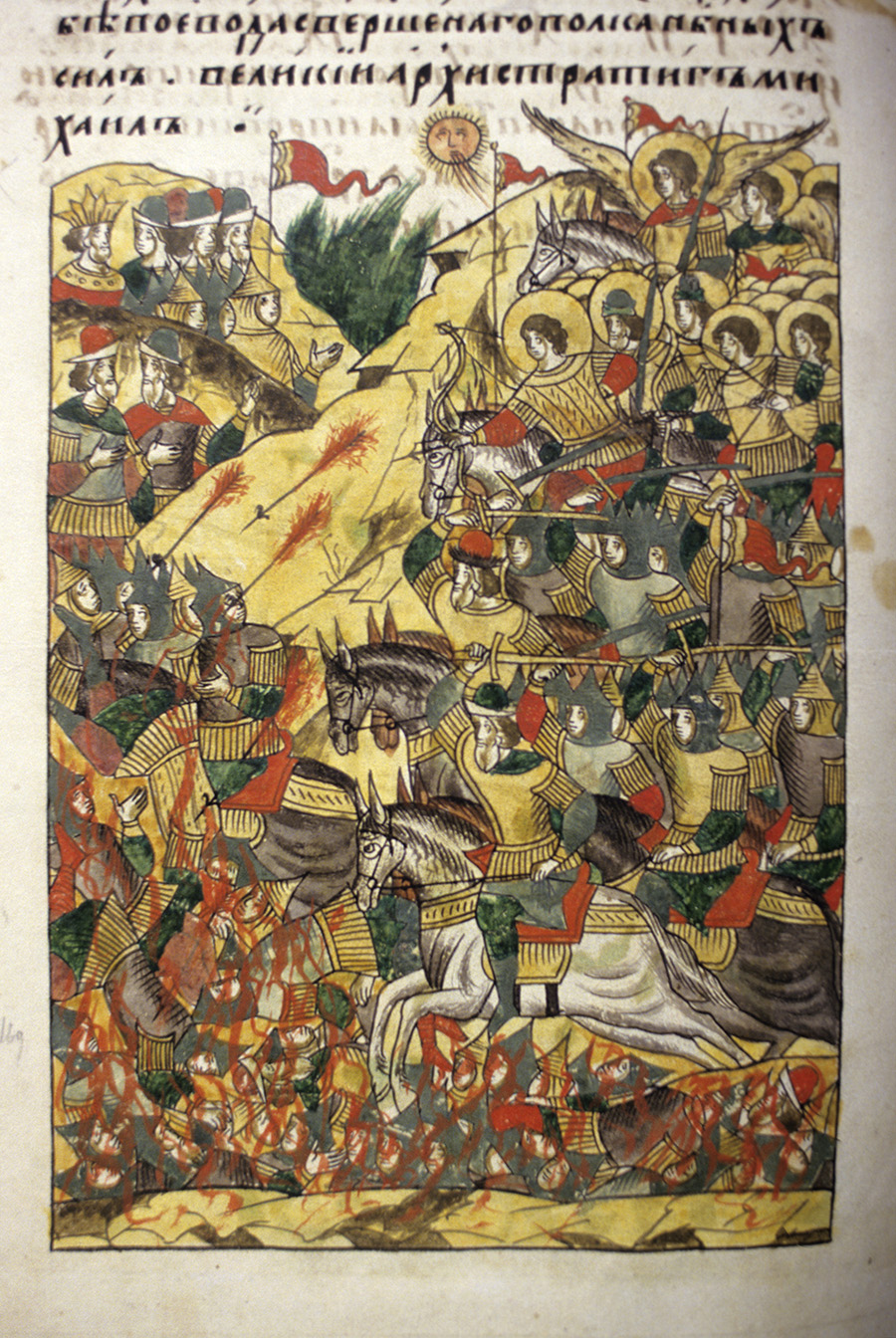

Традиционно считается, что битва началась с поединка, в котором инок-богатырь брянский уроженец Александр Пересвет одолел монгольского силача Челубея (он же — Темир-мурза) и сам погиб.

Не менее доблестным полководцем, чем Дмитрий Донской, был его двоюродный брат удельный князь Серпуховской Владимир Андреевич, заслуживший прозвание Храброго. Называли его, как Дмитрия, и Донским — настолько весомым был его вклад в победу над Мамаем. Он привел на Куликово поле опытных воинов.

По сведениям древнего «Сказания о Мамаевом побоище», 40 бояр серпуховских, 23 боярина дмитровских пали смертью храбрых на Куликовом поле. Они были вассалами Владимира Андреевича. Вместе с другим выдающимся полководцем воеводой Дмитрием Боброком-Волынским он командовал засадным полком, который и решил исход кровопролитного сражения.

В разгар битвы, когда ордынцы теснили московскую конницу, Владимир Храбрый хотел броситься в бой, но опытный воевода Боброк остановил его. Проявив выдержку, они пошли в атаку, когда тумены Мамая оказались в ловушке. Засадный полк налетел на них с тыла, сметая врага на своем пути. Победа войск Боброка и Владимира вдохновила и другие русские полки, они поддержали атаку. Воины Мамая сотнями тонули в реке, а его главные силы беспорядочно отступали.

Сразу после этого Мамай, не имевший резервов, и сам предпочел бежать с поля боя. 50 верст русские всадники, которых вел Владимир Храбрый, преследовали врага. Победа не вызывала сомнений.

Итоги победы

Битва была кровопролитной. По преданию, самого великого князя нашли среди раненых, без сознания. Недаром накануне дня памяти небесного покровителя великого князя Дмитрия Солунского на Руси стали отмечать Дмитриеву субботу. Это день поминовения усопших, и прежде всего погибших на Куликовом поле. И мы поименно вспоминаем многих героев той сечи — например, четырех павших на Куликовом поле князей: Федора Романовича и Ивана Федоровича Белозерских, Федора и Мстислава Юрьевичей Тарусских. А инока Александра Пересвета и монаха Андрея Ослябю погребли в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, в тогдашнем московском предместье.

Среди последствий Куликовской битвы и полного крушения планов Мамая — усиление хана Тохтамыша, далекого потомка Чингисхана, которому удалось объединить значительные силы и через два года после Мамаева побоища снова принудить князя Дмитрия к выплате дани.

Да, куликовская победа не уничтожила зависимость Руси от Орды, хотя и значительно повысила статус Москвы в глазах ордынских ханов и темников. Так, Дмитрий Иванович передал великокняжескую власть сыну по собственному завещанию, без оглядки на хана. И Орда была вынуждена «проглотить» это решение русского князя.

Некогда могущественная империя потомков Чингисхана так и не возродилась после полосы кризисов, обернувшихся распадом. Что было потом? Длительная борьба за «золотоордынское наследство», из которой Москва в XVI веке вышла победительницей. Именно тогда сложился культ славной Куликовской битвы, в которой видели — и не без оснований — первый шаг к величию будущего Русского царства.

Легенда о побоище

Битва на Непрядве — одно из самых мифологизированных событий русской истории. Неудивительно, что потомки трактовали победу в соответствии с собственными убеждениями и мечтами. В XV веке самым популярным литературным произведением на Руси было «Сказание о Мамаевом побоище» — своего рода русская «Илиада». Царь Мамай в этой повести — язычник, стремящийся сокрушить христианский мир. Не менее поэтичный источник о событиях того похода — повесть «Задонщина», «Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его, князе Владимире Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая».

Реконструкция военно-исторических событий Куликовской битвы. 2002 год

В те годы и позже, вплоть до времен противостояния Русского царства с Казанью и Крымским ханством, память о куликовской победе была знаменем объединения русских земель для борьбы с противниками с востока и юга. Сказание о Мамаевом побоище утверждало простую истину: единство перед лицом врага и воинская доблесть приводят к победе. Так было и так будет.

Древнерусские писатели сравнивали Мамая с Батыем, монголо-татарским полководцем, который как смерч прошел по русским княжествам в XIII веке. Безусловно, «былинники речистые» преувеличивали опасность нового нашествия врагов с востока. Им важно было показать, что на Куликовом поле православная вера была спасена от уничтожения.

Реконструкция военно-исторических событий Куликовской битвы. 2002 год

На самом деле, Орда к тому времени не первый год пребывала в состоянии кризиса и междоусобиц — «великой замятни», которая продолжалась уже более 20 лет. А русские ратники уже не раз наносили поражения некогда непобедимому врагу. И самой крупной победой была битва на реке Воже, в которой князь Дмитрий Иванович разгромил большое (пять туменов, то есть около 50 тыс. сабель) войско мурзы Бегиша. Много лет спустя в сознании литераторов и летописцев перипетии этой битвы во многом слились с прославленной куликовской эпопеей. В том числе — благословение Сергия Радонежского, которое Дмитрий Иванович взял именно перед этим походом.

Так бывает: слава более поздней, а значит, решающей битвы, в которой русским ратникам противостоял сам Мамай, затмила память о сражении при Воже. А ведь то была первая крупная победа московских воинов над ордынцами.

«А вернулись с Куликова поля русские. »

С течением веков стало ясно, что та победа сыграла ключевую роль в рождении русской нации и государства. Подвиг князя Дмитрия Ивановича и его воинства всегда высоко оценивали и летописцы, и отцы русской церкви, и мыслители. «Москва не в скопидомном сундуке Ивана Калиты, а на Куликовом поле», — утверждал историк Василий Ключевский. «На Куликово поле пришли москвичи, владимирцы и так далее, в том числе и литовцы, а вернулись с Куликова поля русские» — так разукрасил мысль предшественника Лев Гумилев уже в ХХ веке.

Могилы героев Куликовской битвы схимонахов Александра Пересвета и Андрея Осляби в Симоновом монастыре

Это во многом справедливо. Русь Московская стала державой воинской. Ей приходилось крепко держать в руках щит и меч, а князю Дмитрию Ивановичу удалось объединить десятки русских городов не только военной силой, но и идеей свободного православного государства «всей русской земли». Это было главной его победой.

Память потомков

В годы борьбы с наполеоновской Францией не было в России более популярной пьесы, чем «Димитрий Донской» Владислава Озерова. Возвышенный и несколько сентиментальный озеровский слог поднимал патриотический дух накануне сражений 1812 года.

О победе Дмитрия Донского вспоминали и в годы Великой Отечественной. В 1944 году в Красной армии появилась танковая колонна «Димитрий Донской», созданная по инициативе Русской православной церкви на средства верующих и духовенства.

Врага ты видело какого!

Здесь бились русские полки,

Удары грудью принимая,

Они свершили свой обет:

Им показала свой хребет

Орда свирепого Мамая!

Так писал Демьян Бедный, который прежде ратовал за полное забвение всех традиций «проклятого прошлого», кроме революционных. Но в годы Великой Отечественной он прославлял русских витязей.

Указатель места расположения русских воинов перед началом Куликовской битвы. Тульская область. 1 августа 1980 года

В 1980 году в Советском Союзе достаточно широко отмечалось 600-летие битвы. Для «русской партии» это был достойный повод показать, что в истории нашей страны была не только революционная героика. Можно долго перечислять книги — от научных до детских — изданные под эгидой этого юбилея. В тот год на экраны вышел впечатляющий патриотический мультфильм о Куликовской битве — «Лебеди Непрядвы». И — что немаловажно — появились многочисленные игрушки, наборы солдатиков. Витязь, победивший на Куликовом поле, стал героем детских игр. Именно поэтому ему не грозило и не грозит забвение.

Святой и благоверный

В 1988 году в СССР, в годовщину тысячелетия Крещения Руси, 4-й Поместный собор Русской православной церкви причислил к лику святых девятерых человек, оставивших глубокий след в истории церкви и России. Это была первая канонизация в истории Русской православной церкви советского времени. Восемь из них имели прямое отношение к церкви — это и митрополит Макарий Московский, и иконописец Андрей Рублев, и юродивая Ксения Петербургская. И лишь один был князем, политиком и воином — Димитрий Донской. И дело не только в том, что в народе его — защитника веры и Отечества — почитали как святого защитника русской земли еще с XV века. Важно было подчеркнуть церковное почитание одного из национальных героев, не забытых и в советское время.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле». Монумент в честь победы русских воинов на Куликовом поле

Димитрий был глубоко верующим человеком, современником, а возможно, и духовным чадом Сергия Радонежского. Во всех сражениях с татаро-монголами он в первую очередь защищал «веру православную». И стремился быть достойным имени своего небесного покровителя великомученика Димитрия Солунского. При этом он обладал умом цепкого политика, умело отстаивал интересы Москвы — не только мечом, но и переговорами, даже угрозами.

Таким он был, святой и благоверный князь, главный герой Куликовской битвы. Человек, ставший знаменем своего народа — на века.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»

«На Куликовом поле рождалась Россия»: как сражение с войсками Мамая привело к объединению жителей Руси

21 сентября (8 сентября по юлианскому календарю) 1380 года в междуречье Дона и Непрядвы произошло сражение, известное как Куликовская битва. Объединённые силы нескольких княжеств Северо-Восточной Руси под общим командованием великого князя владимирского и московского Дмитрий Ивановича разбили войско влиятельного ордынского темника Мамая. Это событие существенно повлияло на политическую ситуацию в русских землях и на самосознание их жителей.

Коренные изменения

Находящиеся в раздробленности и разобщённости русские земли были захвачены Золотой Ордой в XIII веке. Русь платила ордынцам дань, а князья вынуждены были спрашивать разрешения у потомков Чингисхана на то, чтобы занять престол. Однако уже в XIV столетии политическая ситуация стала постепенно меняться. В Северо-Восточной Руси стали усиливаться позиции Москвы, объединяющей вокруг себя остальные княжества.

В Золотой Орде во второй половине XIV века началась междоусобная борьба. Значительное влияние там обрёл зять хана Бердибека темник Мамай, под фактический контроль которого перешли ордынские земли между Волгой и Днепром.

В 1359 году Бердибек был убит соперниками. Мамай развернул борьбу с убийцами своего тестя и правил западноордынскими землями от имени малолетних ханов из династии Чингизидов.

В начале 1370-х Мамай попытался сделать великим князем владимирским Михаила Тверского вместо князя московского Дмитрия Ивановича, однако против этого выступили фактически все княжества Северо-Восточной Руси, и Мамаю пришлось уступить — золотой ярлык остался у московского князя. Вскоре Дмитрий перестал платить в Орду дань и начал проводить независимую политику.

Отправленная в 1378 году против Москвы карательная экспедиция под руководством мурзы Бегича не принесла Орде успеха. Ордынский отряд был разгромлен в битве на реке Воже. Но Мамай связывал свой статус в Орде с возможностью контролировать Северо-Восточную Русь, поэтому он начал готовить новый масштабный поход против Москвы.

Начало похода

Мамай заключил союз против Москвы с рязанским князем Олегом Ивановичем и великим литовским князем Ягайло. Великое княжество Литовское незадолго до этого захватило обширные территории Юго-Западной Руси, и его власти опасались того, что московские Рюриковичи могут на них претендовать.

Летом 1380 года Мамай привлёк в своё войско наёмников и двинулся к верховьям Дона, достигнув в августе устья реки Воронеж, где стал ожидать союзников.

Узнав о приближении Мамая, князь Дмитрий Иванович начал собирать войско. На помощь ему устремились представители Серпуховского, Белозерского, Пронского, Тарусского, Оболенского княжеств, а также войска из Полоцка, Друцка, Пскова, Брянска, Костромы и других городов. Хотя власти Новгорода и Рязани официально не поддержали Дмитрия Ивановича, согласно ряду свидетельств, новгородские и рязанские воины в частном порядке присоединились к выступавшему навстречу Мамаю войску.

Перед походом Дмитрий Иванович посетил Троицкий монастырь и встретился с Сергием Радонежским. Игумен благословил князя и предрёк ему победу, хоть и дорогой ценой. Согласно ряду источников, он направил с войском двух своих монахов — богатырей Пересвета и Ослябю.

30 августа 1380 года (здесь и далее даты — по юлианскому календарю) русское войско начало переправляться через Оку. Решение Дмитрия Ивановича выдвинуться настолько далеко навстречу врагу многих обеспокоило.

«И когда услышали в городе Москве, и в Переяславле, и в Костроме, и во Владимире, и во всех городах великого князя и всех князей русских, что пошёл князь великий за Оку, то настала в городе Москве и во всех его пределах печаль великая, и поднялся плач горький, и разнеслись звуки рыданий», — говорится в «Летописной повести о Куликовской битве».

Выдвинувшись навстречу Мамаю, Дмитрий Иванович рассчитывал не дать ордынцам соединиться с силами Ягайло. Его замысел оказался успешен. Узнав о составе русских войск и маршруте их передвижения, литовский князь занял выжидательную позицию.

5 сентября передовые отряды русских войск вышли к Непрядве. На следующий день прошёл военный совет. Великий князь решил придерживаться наступательной тактики — перейти Дон и самостоятельно выбрать место для битвы.

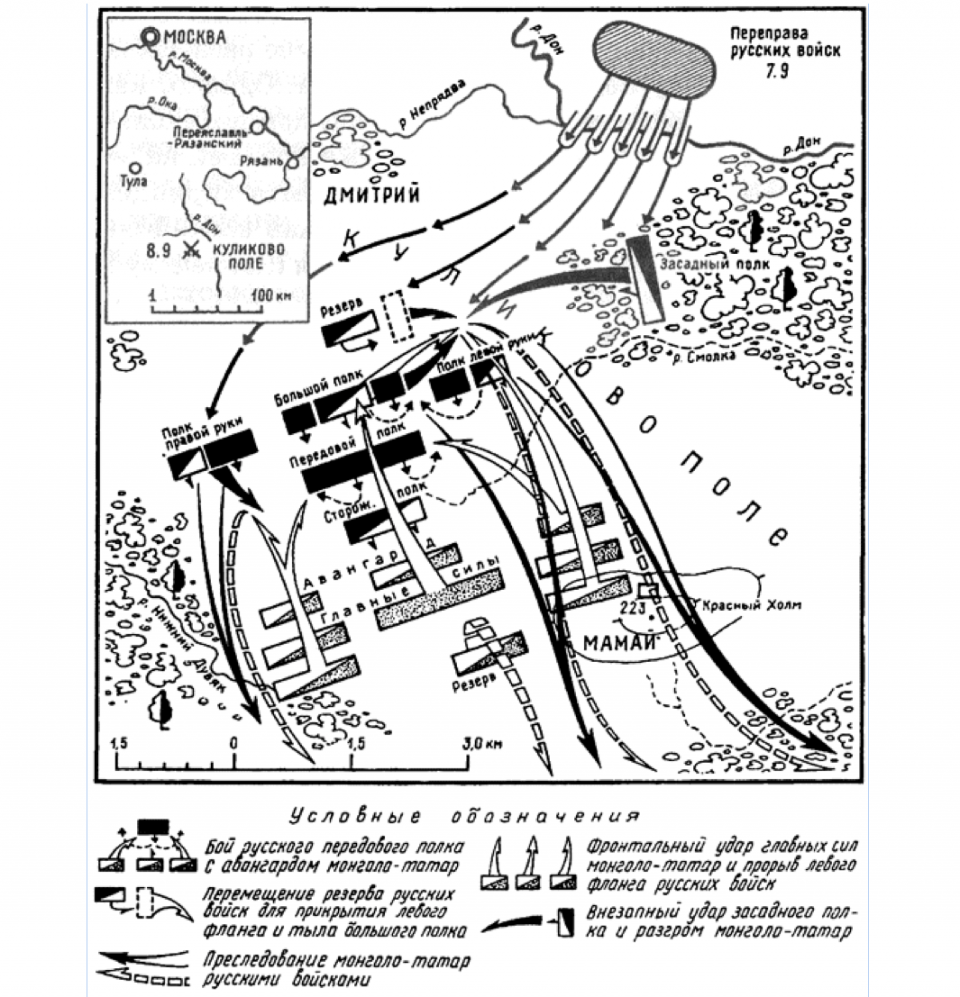

В ночь на 7 сентября началась переправа через Дон основных сил русского войска. Местом для сражения была избрана ограниченная реками Дон, Непрядва и Красивая Меча территория, известная как Куликово поле. Особенности его рельефа были таковы, что русские полки могли не опасаться охвата с флангов ордынской кавалерией. После переправы русские войска столкнулись с ордынской разведкой. Мамай получил данные о подходе сил Дмитрия Ивановича, но помешать русскому войску построиться в удобном месте уже не мог.

Полк Правой руки русского войска возглавил Андрей Ольгердович, полк Левой руки — Василий Ярославский, стоящий в центре Большой полк — московский окольничий Тимофей Вельяминов. Перед Большим полком стоял Передовой. За левым флангом находился резерв, а ещё дальше, в лесу — состоявший из отборной конницы Засадный полк под командованием князя Владимира Андреевича Серпуховского и воеводы Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского.

Мамай поставил в авангард своего войска лёгкую кавалерию, в центре — тяжёлую пехоту, набранную из генуэзских наёмников, а на фланги — тяжёлую конницу. Темник также оставил резерв. Некоторые историки оспаривают сегодня реальность участия в Куликовской битве генуэзской пехоты, утверждая, что на самом деле в сражении принимала участие только кавалерия.

Численность обоих войск также остаётся объектом научных споров. Средневековые источники оценивали количество воинов в обеих армиях в сотни тысяч человек. Современные учёные считают летописные данные завышенными. Численность войск в наши дни оценивается исследователями по-разному: ордынского — от 10 до 100 тыс. человек, а русского — от 6 до 60 тыс.

Куликовская битва

При сближении войск произошёл поединок между русским богатырём (в разных источниках называют Пересвета или Ослябю) с лучшим ордынским воином Челубеем. Оба участника поединка погибли. После этого в бою сошлись основные силы ордынского и русского войска.

Атаки ордынцев на центр и правую часть русского построения были отбиты. Тогда Мамай бросил основные силы против левого фланга русской рати, который ордынцам удалось потеснить. Неприятель начал выходить в тыл Большого полка. И тут во фланг и тыл мамаевской кавалерии ударил отборный Засадный полк, обративший врага в бегство.

Мамай быстро осознал, что сражение проиграно, и со своей личной охраной покинул поле боя. Его войско было полностью разгромлено.

Князь Дмитрий Иванович сражался в простом доспехе в общем строю и был сбит с лошади. После сражения его нашли в бессознательном состоянии. Пока он приходил в себя, полки собирал князь Владимир Андреевич.

Ягайло не решился вступать в бой с русскими войсками и вернулся в Литву. Ещё раньше от идеи воевать с князем Дмитрием отказался рязанский князь. Похоронив погибших, войско Дмитрия Ивановича, получившего после победы прозвище Донской, вернулось в Москву.

Авторитет Мамая был подорван. Он бежал в Крым и погиб там при не выясненных до конца обстоятельствах. Два года спустя хан Золотой Орды Тохтамыш совершил набег на земли Северо-Восточной Руси, хитростью взял Москву и снова начал взимать дань с русских княжеств.

«Ситуативно больше всего выгод из Куликовской битвы извлёк именно Тохтамыш, избавившийся от соперника в лице Мамая. Но в более отдалённой перспективе всё сложилось по-другому. На Куликово поле шли представители различных городов и княжеств, а возвращался русский народ», — рассказал RT заместитель директора по науке государственного музея «Куликово поле» Андрей Наумов.

«Общая победа, понимание того, что с ордынцами можно сражаться на равных, консолидировало людей. В единении на Куликовом поле рождалась Россия», — добавил специалист.

Благодаря победам Дмитрия Донского продолжило возрастать влияние Москвы.

«Победа на Куликовом поле закрепила за Москвой значение организатора и идеологического центра воссоединения восточнославянских земель, показав, что путь к их государственно-политическому единству был единственным путём и к их освобождению от чужеземного господства», — писал историк Феликс Шабульдо.

По словам советника ректора МПГУ Евгения Спицына, хотя в последние десятилетия учёные ставят под вопрос численность участников Куликовской битвы, это нисколько не уменьшает политическую роль сражения.

«Даже если речь шла о 10—15 тыс. всадников, это были колоссальные армии по меркам того времени. Но принципиально важно то, что при Дмитрии Донском Москва впервые выразила готовность поднять меч в борьбе за свержение ордынских вассальных отношений, и это привело к окончательному установлению суверенитета Московского государства сто лет спустя», — подытожил Спицын.

«Мамаево побоище» – исторический итог битвы на Куликовом поле

В официальной истории особой популярность пользуются три места воинской славы России: поле Куликово, где в 1380 произошло легендарное «Мамаево побоище»; Бородинском поле прославленное битвой 1812 года с наполеоновскими войсками и поле битвы 1943 года Советской армии с гитлеровскими войсками под Прохоровкой.

В этом году под влиянием напастей эпидемии короновируса остался неотмеченный 21 (8 по старому стилю) сентября 640-летний юбилей битвы войск великого князя Московского Дмитрия Ивановича (Донского) и фактического правителя Золотой орды темника Мамая.

8 сентября, на Куликовом поле, неподалеку от впадения реки Непрядвы в Дон, полки, постоявшие «за веру православную», разбили войско темника Мамая, угрожавшее русским княжествам новым разорительным нашествием и, по сути дела, заложили основы русской национальной и религиозной политики.

Момент истины «Мамаева побоища»

«Мамаево побоище», или «Побоище на Дону» – так называлось это сражение между общерусским войском во главе с московским князем Дмитрием Ивановичем и войсками темника Мамая и его марионеточного хана Тюляка (Тулунбека).

Термин же «Куликовская битва» был впервые применен русским историком Н.М. Карамзиным.

Об этом крупнейшем сражении средних веков мы знаем и достаточно много и до обидного мало.

Период правления Великого князя Московского Дмитрия Донского и «момент истины» Куликовской битвы не самые легкие объекты для изучения историками.

В первую очередь это потому, что письменных свидетельств, описаний того времени осталось очень мало, так как степные завоеватели очень часто жгли и разрушали русские города-крепости и монастыри, где обычно находились библиотеки.

К тому же первые летописные повести о Куликовской битве, созданные практически сразу после сражения, содержат минимум информации о событии.

Литературные произведения XVI-XVII веков «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище» насыщены различными, порой фантастическими подробностями, недостоверными фактами и историческими ошибками.

В то же время ни одно событие средневековой истории России не нашло столь широкого отражения в летописной, литературной и живописной традиции.

Цель настоящей работы – дать краткий обзор «Мамаева побоища» как исторического итога Куликовской битвы и установить её значение.

Задача состоит в том, что в жестких рамках журнальной статьи донести до сведения любознательного читателя исторически выверенные факты о предмете национальной славы России, как воинские так и религиозные.

Предуведомление пути на поле Куликово

Результатом Батыева нашествия на Русь 1237-1242 годов стала вассальная зависимость русских княжеств от Золотой орды, иначе говоря «татаро-монгольское иго».

На протяжении полутора веков русские княжества выплачивали ханам Золотой Орды дань.

Орда могла не нравиться, но с ней считались, а нередко искали защиты от произвола. В «Повести о Петре, царевиче ордынском» хан воспринимается как высшая земная справедливость.

Когда чинили обиды, ехали «в Орду — искать правды», а великий хан снаряжал посольство и решал вопросы по справедливости.

«Великая замятня» в Золотой орде

Золотая Орда – конгломерат разных народов, вовлечённых в неё завоевательским походом Чингиз-хана и его потомков, к середине XIV века переживала не лучшие времена. Она была разделена надвое, на Восточный и Западный предел.

Право на ханский престол, согласно заветам основателя империи, имели только его прямые потомки, выбираемые на этот пост другими прямыми потомками на Курултае – высоком собрании всех монгольских улусов (областей).

Но когда в 1359 году в Сарае, столице Золотой Орды, убивают Верховного Хана, то его место начинают претендовать люди вовсе этого титула недостойные, измельчавшие, не умеющие думать о государственных интересах.

Единственный человек, всерьёз озабоченный величием Орды и ей процветанием так, как он это понимал – Мамай, не имел ханского титула и не был потомком Чингиза, пусть даже отдалённым.

Однако он сделал то единственно возможное, на что был способен без внятной официально признанной идеологии внутри Золотой Орды – он отколол восточные уделы государства вплоть до Крыма, присоединил их к своему улусу и стал, таким образом, сепаратистом.

Укрепление объединительные тенденции на Руси

В этих условиях Русь, в которой давно зрело недовольство своим зависимым от Орды положением, начала объединяться вокруг Москвы.

В результате долгой кропотливой работы «русского Ришалье» – митрополита Алексия (Бяконтова) и его достойного воспитанника – московского князя Дмитрия где посулами, где угрозами, где подкупом или просто увещеваниями удалось создать военный политический союз русских князей.

Разумеется – не всех. Но даже тех, кто встал под знамёна Москвы, хватило, чтобы выработать единую позицию по отказу выплачивать дань, а затем и держать оборону против попыток отдельных ханов «погулять» по русским землям, как при Батые.

Итогом одного такого набега в 1378 году стало сражение у реки Воже, где нашёл свой бесславный конец ордынский хан Бегич со своим туменом.

Агрессивные планы Мамая

Эти события вывели Мамая из равновесия. Его положение верховного главнокомандующего Орды пошатнулось ещё в связи с тем, что престол Великого хана Золотой орды стал претендовать ставленник Тамерлана – чингизид Тохтамыш, имеющий яркий природный ум и волевые качества правителя.

Ситуацию с падением авторитета нужно было срочно укреплять, и Мамай принимает решение самостоятельно формировать войско и вести его против русской военной коалиции.

Для этого у него были потенциальные возможности: ибо ему удалось склонить на свою сторону рязанского князя Олега; нанять 5-тысячный корпус тяжеловооружённой фряжской пехоты из генуэзских крепостей в Крыму, а также заполучить в союзники исконного врага русских земель Великое княжество Литовское.

В август 1380 года ордынское войско двинулось на Русь.

Под началом Мамая в этом походе, начатом на рубеже весны и лета 1380 года, было, по оценкам разных свидетелей, около 80 тысяч войска, набранного из коренных монгольских улусов (таких было меньшинство, но это были самые мотивированные на войну с Русью соединения). А также из народов, попавших в подданство к Орде в поздние времена: аланы, касоги, половцы, кипчаки, ясы и многие другие.

По Волге пришло и фряжское войско во главе с командующим наёмникам герцогом, имя которого летописи не сохранили.

Основной же ударной силой оставалась конница с лучниками-всадниками, применяющая излюбленную ордынским войском тактику: набег, массовые залпы из мощных монгольских луков, откат назад.

Сборы и начало антиордынского похода

Хорошо поставленная разведка московского князя вовремя распознала в передвижении больших масс обозов и конницы признак готовящегося вторжения. Над русскими землями нависла реальная угроза уничтожения.

Московский князь Дмитрий верно оценил её степень и начал предпринимать энергичные усилия по консолидации всех сил для отражения планируемой агрессии.

Население страны воспринимало этот поход, как священный долг. В общем порыве хлынул люд с самых отдаленных окраин к Москве – крестьяне, горожане и простые дружинники.

Великий подвижник Русской Православной церкви – троицкий игумен Сергий Радонежский, почитавшийся современниками за умение «тихими словами» укрощать распри меж князьями, сумел примирить княжества ростовское, нижегородское, рязанское и убедил подчиниться князю Дмитрию.

Дмитрий Иванович тщательно приготовился к сражению. Он призвал на помощь всех русских князей, которые соединились под знаменем Москвы. Сбор был назначен у Коломны – важного стратегического пункта под столицей княжества.

Собралось солидное по тем временам войско, численность которого, согласно позднейшим оценкам, составила около 60 тысяч человек, не считая ополчения.

Дмитрий форсировал Оку, тем самым, отказавшись от тактик прошлых лет, и чего ожидал от него неприятель, а затем, в ночь на 7 сентября, перешёл и Дон, оставив его за спиной, тем самым отрезав своему войску путь к отступлению. И этим манёвром исключил саму возможность соединения войск Олега Рязанского, Ягайлы и Мамая.

Идеологический стимул отражения нашествия Мамая

В глазах современников эпохи Куликовской битвы законным ханом Золотой орды был Тохтамыш, которому Мамай должен был подчиниться. В «Повести о нашествии Тохтамыша» он именуется как царь, то есть законный, легитимный повелитель.

А.В. Быков и О.В. Кузьмина пишут: «Русские князья вовсе не ставили перед собой цели выйти из состава Золотой Орды. Битва шла конкретно с Мамаем. Но не только ради денег, ведь Дмитрий Иванович готов был заплатить Мамаю дань «по старине».

Неправильно было бы сводить смысл Куликовской битвы к спору о количестве дани. Если бы дело обстояло именно так, то это была бы битва между Мамаем и московским князем.

На деле же с Дмитрием Ивановичем на бой вышли многие русские князья и городское ополчение их городов. Борьба с Мамаем была для них борьбой с незаконным царем, пытающимся установить на Руси незаконные и невыгодные им порядки.

Географии поля Куликова

Исторические источники указывали на место Куликовской битвы между реками Непрядвой и Доном. Долгое время это вызывало сомнения – из-за того, что с течением веком местность сильно изменилась, на ней образовались овраги, сами реки изменили русла, а поля заросли кустарником и даже лесом.

Но новейшие методы исследований и сделанные на Куликовом поле находки-артефакты подтвердили правоту летописей.

Куликово поле расположено на месте нынешней Тульской области, в излучине рек Непрядвы и Дона, в окружении небольших городков и сёл Монастырщино (где сейчас располагается Мемориальный комплекс, посвящённый героям Куликовской битвы), Моховое, где расположился музей с собранными на месте сражения артефактами, а также Хворостянка, Куликовка, Селезнёвка, Малиновка и Берёзовка.

Местность – типичная для среднерусской полосы, без особых возвышенностей, разве что в виде холмов, и с почвой, подверженной эрозии, отчего постепенно образуются овраги.

Такой же эта местность была и во времена московского князя Дмитрия более шестисот лет назад. Самой высокой, господствующей над местностью, точкой был Красный холм, выбранный Мамаем для своей ставки. С него просматривалось всё поле вплоть до вод Дона, но с краёв видимость ограничивалась густыми лесами, которых в те времена вокруг поля было в изобилии.

Диспозиция и боевые действия противоборствующих сторон

Монголы, выходцы из степной зоны в долине Керулена, не любили лесов, опасались их, и должной разведки местности не провели.

Да и, по правде говоря, Дмитрий им времени для этого не дал: вопреки бытовавшей тогда практике оставлять перед собой накануне битвы водную преграду, он, наоборот, оставил Дон у себя в тылу.

Большая часть русского войска тоже осталась за водами Дона и Непрядвы – князь помнил о идущих на соединение с Мамаем где-то там, позади, полков князя Литовского Ягайло и дружин хитреца Олега, князя Рязанского. К чести многих рязанских бояр с их дружинами надо сказать, что они не пошли за изменником Олегом, а присоединились к войску московского князя.

Собранное во всей Орды войско и нанятая в крымских генуэзских колониях фряжская тяжеловооруженная пехота Мамая остановились у границ Руси в верховьях Дона. Цель остановки – дождаться полков рязанского князя Олега и Великого князя Литовского Ягайло.

С русской стороны в это время подходили не только московские дружины и ополчение, но и отряды других князей, а также поступившие на службу Москве полки родных братьев Ягайло. Была отобрана та часть войска, которая должна была принять участие в битве, и именно она переправились через Дон в ночь на 8 (21) сентября.

Мамай не ждал этой переправы, ему не пришло в голову, что можно поставить свои войска в столь жёсткие условия, когда отступать некуда, и вопрос стоит так: победа или гибель.

Кроме того, оставленные на том берегу Дона воинские порядки Дмитрия не пропустили бы к Мамаю войска союзников, на которых он надеялся.

Фронтом к ордынцам выстроились Большой полк, Запасной за спинами Большого, Передовой, где Дмитрий собирался применить новую для русских войск тактику – «рогатки», длинные мощные копья пехоты, упёртые древками в землю для остановки конницы.

Справа и слева выстроились полки Правой и Левой руки. За густой дубравой – замаскировался Засадный полк, о котором Мамай не мог знать, так как времени для разведки местности Дмитрий ему не предоставил.

Со стороны Мамая воинский строй был продиктован самой местностью, что тоже было стратегическим расчётом Дмитрия: резервы были растянуты в глубину, вплоть до Красного холма, где Мамай поставил свой шатёр.

Такое расположение резервов было крайне неудобным с точки зрения оперативного реагирования на изменение обстановки. Мамай мог рассчитывать только на один исход – смять русские полки одним ударом.

Этого не случилось: ударные отряды его войска почти полностью уничтожили Передовой полк, но потеряли темп и увязли в бое с Большим полком, который выстоял. Попытки пробить оборону полка Правой руки тоже не увенчались успехом.

Поддаваться стал только полк Левой, но обойти его коннице не было возможности из-за глубоких оврагов на фланге. Но смяв этот полк, Мамай мог бы вырваться на оперативный простор и окружить русскую армию, поэтому он бросил в бой свои резервы.

Оборона полка Левой руки была прорвана, в брешь устремились конные сотни, и именно в этот момент в битву вступил Засадный полк с его свежими силами, предрешивший исход сражения.

Последний этап битвы включает преследование разбитого войска Мамая. Враги «розно побегши неуготованными дорогами. ». В ходе преследования множество бегущих было истреблено. У Красной Мечи русские остановились и возвратились назад к Куликову полю. Бежал с поля боя и Мамай Потери обеих сторон были огромны. Войско Мамая как организованная сила распалось. Русское войско также понесло большие потери. На поле боя осталось более половины всех ратников, было убито 12 князей и 483 боярина. В живых осталось чуть более 40 тыс. человек.

Интересные исторические факты о «мамаевом побоище»:

Легенды «Мамаева Побоища»

По обычаям того времени, перед сшибкой двух армий на поле сначала выходили поединщики, которые показывали обеим сторонам правоту или неправоту противника и демонстрировали волю бога.

Кто победит – за тем и правда. Это наивное поверье, тем не менее, работало, и победа воина-победителя в схватке воодушевляла своих соплеменников в дальнейшей битве.

У Пересвета, в прошлом хорошего воина с крепкой подготовкой, тем не менее не было шансов победить выставленного с ордынской стороны Челубея. Тот был человеком огромной силы и гигантского роста, ему даже коня подобрали с трудом.

Кроме того, Челубей был, если можно так выразиться, профессиональным поединщиком, с не одной победой за плечами и владеющим секретными приёмами копейного боя.

И ещё: правила допускали нестандартную длину копей, и Челубей выбрал такой длины, которое сопернику было бы не под силу: с учётом правила рычага усилия по его удержанию на весу составляли десятки килограммов.

Согласно преданию, Пересвет знал об этих особенностях своего соперника и, понимая бесперспективность боя на равных, ещё больше ослабил, как казалось бы, свои позиции: он не надел лат и кольчуги вообще!

Он рассчитывая, что копье противника пронзит его насквозь, а его копьё, благодаря этому, достанет до доспехов Челубея и вышибет того из седла – а это было самым главным.

В конце концов, истории известны случаи и нечувствительности к боли и силы духа, укреплённой молитвой, что тоже вполне могло быть.

Просто на этом легенда заканчивается: Челубей, по правилам поединка, выпав из седла, потерпел поражение. Русское войско воодушевилось победой своего поединщика: «С нами Бог, и с нами Правда!».

Пересвет, собрав остатки сил, доехал на коне с копьём в теле до рядов своего полка и только там упал замертво. А Мамай, видя уныние своих передовых полков, свидетелей поражения Челубея, послал свои передовые тумены в атаку – тем самым ослабляя собственные позиции, ибо атакующие всегда несут большие потери, нежели обороняющиеся.

Творцы, личности и герои победы битве на Куликовом поле

В Куликовской битве фигурировало много значимых как для самого сражения, так и для истории личностей.

Центральным фигурами со стороны Московской Руси были сам князь московский Дмитрий, его двоюродный брат князь Владимир Серпуховской и шурин – князь Дмитрий Боброк-Волынский.

А также ближние родичи Микула и Тимофей Вельяминовы, командовавшие полком Правой руки и лёгкой конницей резерва.

Воеводой же полка Левой руки был назначен не раз доказывавший преданность делу объединения Руси литовский князь Андрей Ольгердович.

Надо сказать, что в те поистине былинные времена национальная принадлежность воина имела гораздо меньшее значение, чем его принадлежность религиозная. И если основная масса литовской шляхты того времени или оставалась в язычестве, или уже приняла католичество, то те князья-литовцы, кто исповедовал православие, естественным образом становились союзниками московского князя.

Точно также в составе русского войска на Куликовом поле в рядах дружинных полков стояло много татар-христиан, основоположников русских впоследствии родов Юсуповых (от Юсуп), Тургеневых (от Турген), Беклемишевых (от Бек-Лемиш).

Командиром резервного, или Засадного, полка стал князь Серпуховский Владимир Андреевич Храбрый. Его замом (выражаясь по-современному), но больше наставником, был Дмитрий Боброк-Волынский.

Именно воевода Боброк-Волынский взял на себя функцию управление битвой, поскольку князь Дмитрий Иванович встал в ряды передового полка.

В заключение

Ни одно сочинение по истории средневековой Руси не обходится без упоминаний о Куликовской битве. Ей посвящены статьи, разделы, книги историков, литературоведов, лингвистов, краеведов, археологов, писателей начиная с 1680 г.

Историческое значение Куликовской битвы переоценить невозможно:

1. Впервые был сломлен миф о непобедимости армии Орды.

Если раньше удавалось различным армиям в незначительных сражениях добиваться успеха, то главные силы Орды еще никому не удавалось победить.

2. Важный момент для русских людей заключался в том, что Куликовская битва позволила им почувствовать веру в себя. Более полутора веков кочевники заставляли их считать себя людьми второго сорта.

Теперь с этим было покончено, и впервые начались разговоры о том, что власть Мамая и его иго можно сбросить. Победа вдохнула новые силы и надежды в сердца русских людей, поразила воображение современников и потомков.

«По Русской земле, – ликует автор «Задонщины», – распространилось веселие и отвага, и вознеслась слава русская…»

3. Значение Куликовской битвы заключается так же и в том, что эта победа была воспринята всеми, как знак того, что Москва должна стать центром новой страны.

Ведь Москва показала себя политическим лидером Руси, её князь, прозванный Донским, – вождём национального значения.

Для самой орды значение поражения на поле Куликовом было также крайне важным. Мамай потерял большую часть своего войска, а вскоре и вовсе был разгромлен ханом Тахтомышем.

Правда, Куликовская битва не привела к освобождению Северо-Восточной Руси от установленного Батыем татарского ига. Потому как два года спустя новый ордынский хан Тохтамыш вторгся на Русь, ослабленную потерями во время Куликовской битвы и других сражений, и сжёг Москву.

Однако это поражение не могло свести на нет результаты того, что достигли герои Куликова поля. Объединение русских земель продолжалось.

И столетие спустя иго золотоордынских ханов было окончательно свергнуто.