когнитивное обучение в рамках каких теорий

Когнитивное образование: от зубрёжки к познанию. От инженеров к когнитариям

Как и все области общественной деятельности, образование переживает сейчас переход от индустриальной модели к постиндустриальной, к информационному обществу. И, как и на всех участках этой глобальной трансформации, в образовании возникает ряд противоречивых процессов. Очевидно-необходимый частичный демонтаж индустриальной модели обучения, для постройки информационной, воспринимается многими как откат к «тёмным векам», торжество упрощенчества. Можно заметить, что эмоциональная реакция людей, посвятивших свою жизнь образованию, абсолютно оправдана, но она происходит как раз от непонимания того, каким должно быть новое образование.

Чтобы понять, какая модель образования необходима, нужно принять adhoc произошедшие вокруг изменения. Уже общим местом стала модель «быстрый мир требует быстрого обучения», про «быстрый мир» читаем у Переслегина. Очевидны и успехи в этом.

Что же еще изменилось в технологиях последних десятилетий, чтобы сильно затронуло образование? Конечно, это прозрачный намёк на Интернет, точнее WorldWideWeb. Уже сейчас Сеть/Интернет/WWW– это гипермедийная среда, в которой доступ к огромному объему мультимедийной информации осуществляется за секунды. Разумно предположить, что образование в гипермедийной среде будет идти другими путями, чем в библиотечной. Первый, и самый очевидный путь – поскольку доступ к данным происходит практически в реальном времени, то отпадает необходимость заучивания.

Уже лет сорок, как исчезли требования к навыкам быстрого счёта «столбиком», с тех пор как калькуляторы стали общедоступным инструментом. Уже лет двадцать, как не нужно держать в голове таблицы логарифмов и тригонометрических функций – инженерные калькуляторы, а затем персональные компьютеры тоже взяли эти расчёты на себя. Появление Интернета/WWW, гипермедиа, позволяет не заучивать и массивы фактов всех видов наук: абстрактных, естественных, гуманитарных – они доступны в Wikipedia и далее – по ссылками, за секунды. То есть, уже сейчас можно использовать интернет – гипермедиа, как «внешнюю память», «подгружая» нужный теоретический и фактологический материал по необходимости, не загромождая память «лишними» данными, сохраняя только нужные информационные структуры-паттерны. Теперь каждый мыследеятель: исследователь, инженер, юрист, — может применять технологию «пустого чердака» Шерлока Холмса – помнить, «хранить» у себя в голове только нужные инструменты, так как все дополнительные доступны в Интернете, в «нескольких кликах». Масштаб произошедшей революции настолько велик, что сравнить его можно, пожалуй, с изобретением письменности, когда впервые появилась возможность отдельного хранения знаний от их носителя. Действительно, продуктивность исследователей прошлых столетий во многом определялась именно объёмом запомненной ими информации, ведь любой запрос к внешним источникам знаний занимал от нескольких часов (поиск в университетской библиотеке) до нескольких недель (переписка с библиотеками, коллегами в других городах). Сейчас эти сроки сократились в десятки и сотни раз — соответственно до минут и часов.

Таким образом, новое образование должно оперировать с возможностями сверхскоростного доступа к информации интернет-гипермедийной среды. Куда же девать столько высвободившегося времени и мозга учащихся? В условиях экспоненциального роста потока информации, де-факто наступившей информационной Сингулярности, акцент обучения, очевидно, должен сместиться в сторону ускорения обработки информации. От ставшего ненужным заучивания множества фактов и технологий к обучению когнитивным методикам: поиску, систематизации, анализу, сопоставлению, обобщению и синтезу новых знаний. То есть, для перехода к обществу знаний, мы должны создать такую систему образования, где в массовом порядке будут преподаваться те когнитивные навыки, которыми раньше владели только профессиональные исследователи. Можно сказать, что массовыми должны стать метатехнологии образования – когда каждый образованный человек владеет методиками, техниками и навыками — исследования, анализа, синтеза. Это качественный переход. Например, если в существующей индустриальной модели образования «точка сборки», той или иной дисциплины преподаётся аксиоматично, априори (и то – не всегда и не во всех ВУЗах), то в новом образовании, средний специалист должен сам уметь найти, создать эту точку сборки в той области, в которой он в данный момент работает.

Получается, что в новом образовании должна быть создана такая методология обучения, которая позволит массово, на уровне 20-25% населения, готовить когнитариев — специалистов с владением исследовательскими навыками, хотя бы на уровне современного кандидата наук (PhD, doctor of science). Сейчас доля таких специалистов составляет 2-3% населения. Рост доли «кандидатов наук» в 10 раз сейчас может кому-то казаться утопией, но нужно вспомнить о том, что сто лет назад, в 1914 году в России грамотными были только 27 % населения, а сейчас грамотны практически 100% и 35% населения обладают дипломами о высшем профессиональном образовании.

В завершение, можно сказать, что наличие в обществе значимого числа людей с когнитивными навыками — когнитариата и есть условие решения проблемы информационной сингулярности, экспоненциального роста информационного потока, который мы сейчас наблюдаем. Именно специалисты с когнитивными навыками смогут обрабатывать, классифицировать, обобщать и создавать новое знание из большого потока разнородных фактов.

Видимо, эта проблема лучше всего осознана в США, Японии, КНР, где уже ведутся дискуссии о всеобщем высшем образовании. Видимо, как в XX веке всеобщая грамотность, так в XXI подавляющее проникновение высшего образования и есть условие появления когнитивного класса.

Разница между Поведенческой и Когнитивной теорией обучения

Бихевиоризм и Когнитивизм — это две теории, объясняющие процесс обучения людей. Бихевиористский подход был разработан Джоном Б. Уотсоном и Б.Ф. Скиннером в начале двадцатого века, в то время как Когнитивная теория обучения была разработана Жаном Пиаже в ответ на бихевиоризм. Поведенческая теория фокусируется на поведении, в то время как Когнитивная теория фокусируется на когнитивных процессах, таких как память и принятие решений.

Содержание

Что такое Поведенческая теория обучения?

Поведенческая теория обучения — это теория обучения, которая фокусируется на наблюдаемом поведении и исключает любую независимую умственную деятельность. В соответствии с этой теорией считается, что обучение происходит только тогда, когда мы видим результаты. Это связано с тем, что бихевиористы заинтересованы в том, чтобы увидеть изменение в поведении. Более того, приобретение нового поведения основано на условиях окружающей среды.

Стимул и реакция являются ключевым понятием в бихевиористской теории обучения (бихевиоризм, является подходом к изучению поведения). На самом деле это похоже на причинно-следственные действия. Раздражители — это то, что вызывает реакции, в то время как реакции — это реакция на раздражители. Если дать учащимся правильный стимул, они дадут нужную ответную реакцию. Это рождает идею о наградах и наказаниях. Например, если ученик выполнил все домашние задания правильно, учитель вознаградит его хорошей оценкой. Аналогичным образом, если ученик не выполнил свою домашнюю работу, учитель накажет его, чтобы он не повторял это поведение.

Кроме того, тезис «Tabula rasa», что в переводе с латинского означает «чистая доска» — это еще одна концепция бихевиоризма. Бихевиористы считают, что дети рождаются без знаний, они учатся на собственном опыте, и их опыт (награды и наказания, которые они получают) формируют их поведение.

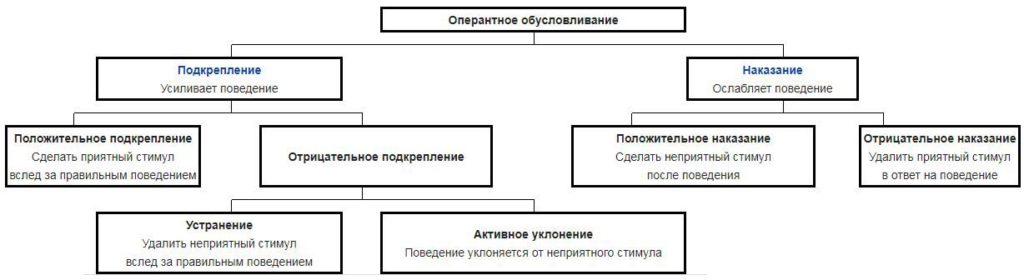

Существует два основных типа бихевиоризма: классическое обусловливание и поведенческое или оперантное обусловливание. Классическое обусловливание связано с непроизвольными реакциями или естественными рефлексами на раздражители. Примером могут служить иррациональные страхи или тревоги студента, такие как страх публичных выступлений. Оперантное обусловливание, с другой стороны, возникает, когда усиливается реакция на раздражители. Здесь, если определенная реакция на стимул вознаграждается, то эта реакция, скорее всего, будет повторена. Если реакция будет наказана, то она вряд ли повторится. Следующая схема подробно объясняет эту концепцию.

На самом деле, существует ещё один тип — это наблюдательное обучение или моделирование — это процесс, в котором обучение происходит посредством наблюдения за поведением других, а затем имитации этого поведения. Наблюдательное обучение позволяет учиться без каких-либо прямых изменений в поведении. Вот почему это не считается строгим бихевиоризмом. Это скорее связь между бихевиоризмом и когнитивным обучением. Наблюдательное обучение связано с работой Альберта Бандуры и его теорией социального обучения. Теория социального обучения предполагает, что обучение происходит через наблюдение и взаимодействие с другими людьми. Бандура первые продемонстрировал наблюдательное обучение в своем знаменитом эксперименте с «Бобо-куклой». В этом эксперименте дети подражали действиям взрослых. Увидев, как взрослые бьют куклу, дети нападают на куклу Бобо. Эксперимент показал, что дети изучали агрессивное поведение, наблюдая за ним.

Ограничения поведенческой теории

Что такое Когнитивная теория обучения?

Когнитивная теория обучения — это широкая теория, которая объясняет, как работает человеческий разум во время обучения. Эта теория фокусируется на том, как человеческий мозг обрабатывает информацию и как происходит обучение посредством внутренней обработки информации. Эта теория приписывается Жану Пиаже, психологу-педагогу, который считал, что учащиеся активно конструируют знания на основе существующих когнитивных структур. Кроме того, это когнитивное обучение основано на том, что люди когнитивно обрабатывают поступающую информацию, что приводит к их поведению. В психических процессах присутствуют различные элементы, такие как организация, интерпретация, категоризация, внимание и формирование обобщений.

Когнитивная теория обучения делится на две группы: когнитивно-поведенческая теория и социально-когнитивная теория. Когнитивно-поведенческая теория фокусируется на роли познания в поведенческой модели личности. Социально-когнитивная теория описывает влияние индивидуального опыта, действий других и факторов окружающей среды на индивидуальное поведение. Кроме того, в социально-когнитивной теории существуют три основные переменные: поведенческие факторы, факторы окружающей среды (внешние факторы) и личные факторы (внутренние факторы). Эти три переменные взаимосвязаны друг с другом, в результате чего происходит обучение.

Разница между Поведенческими и Когнитивными теориями обучения

Поведенческая теория обучения — это теория обучения, которая фокусируется на наблюдаемом поведении и исключает любую независимую умственную деятельность. Напротив, теория когнитивного обучения — это широкая теория обучения, которая объясняет, как работает разум людей во время обучения.

Поведенческая теория обучения основана на концепции стимула и реакции, в то время как теория когнитивного обучения основана на психических процессах.

Поведенческая теория обучения фокусируется на наблюдаемом поведении, тогда как когнитивное обучение фокусируется на умственной деятельности и процессах.

Дж. Б. Уотсон и Б. Ф. Скиннер являются основными разработчиками теории бихевиористского обучения, в то время как Жан Пиаже — внесла основной вклад в теорию когнитивного обучения.

Заключение — Поведенческая теория обучения против Когнитивной теории обучения

В заключении, Поведенческая теория обучения — это теория обучения, которая фокусируется на наблюдаемом поведении и исключает любую независимую умственную деятельность. Напротив, Когнитивная теория обучения — это широкая теория обучения, которая объясняет, как работает разум человека во время обучения. Основное различие между Поведенческой теорией обучения и Когнитивной теорией обучения состоит в том, что первая фокусируется на наблюдаемом поведении, в то время как вторая фокусируется на умственной деятельности и процессах.

Когнитивное обучение: виды обучения, гид по образованию

Что такое когнитивное обучение? Когнитивное обучение — это вся наша жизнь. Мы учимся через опыт, эмоции, новости, через наши личные отношения с другими людьми, и т.д. …Наша учёба, образование которое мы получаем, определяют то, кем мы являемся. В этой статье мы расскажем о том, как научные знания о работе мозга можно применять в образовании.

Нейрообразование или нейродидактика(нейропедагогика, нейрообучение). Для того, чтобы лучше учиться самим и обучать других, попробуем разобраться в том, как работает наш мозг. В этой статье вы узнаете какие формы и методы когнитивного обучения существуют. Возможность повысить обучаемость нашего мозга — в наших руках!

Обычно в школах нас учат снова и снова повторять одну и ту же информацию, чтобы лучше её запомнить. Однако, как же учится мозг? Зазубривание информации не помогает нам развить наш потенциал, раскрыть способности и личность, то, кем мы являемся, добиться целей и успеха…

Наша учёба и образование определяют нашу жизнь. Тем не менее, несмотря на все открытия, которые были сделаны в области когнитивного обучения, его формы и методы, как правило, не используют в образовании. Для качественного образования нужно научиться учить с умом, учитывая все особенности и характеристики нашего мозга. Когнитивное обучение — что это? Какова характеристика когнитивной технологии обучения?

Концепция когнитивного обучения основана на использовании эмоций, внезапности, движения и специальных инструментов нейрообразования, способствующих развитию когнитивных способностей каждого человека.

Когнитивное обучение: согласно словарю RAE (Королевская академия испанского языка), учиться — это приобретать какие-либо знания посредством изучения или опыта. С другой стороны, термин «когнитивный» относят к понятию «когнитивность» (познание) — способности человека приобретать знания через восприятие и органы мозга. Под концепцией когнитивного обучения подразумевают происходящие в организме при получении новой информации процессы, начинающиеся в органах чувств, идущие через когнитивную систему и завершающиеся ответной реакцией на производимый информацией эффект.

Способность учиться, это, пожалуй, то, что больше всего выделяет нас среди других живых существ нашей планеты в процессе эволюции. Мы являемся живым примером и доказательством того, что, благодаря постоянному и беспрерывному обучению, человечество достигло того уровня жизни и развития, которое мы сейчас наблюдаем.

Наш мозг является проводником и хранителем этих знаний. Но не обольщайтесь. По мере развития, человек приобретает всё больше знаний. «Мы становимся умнее». Это может навести на мысль: чем больше мы учимся, тем умнее становимся. Однако это не так. Что действительно работает — это то, как мы учимся. Мы можем использовать знания об особенностях работы нашего мозга, чтобы понять, как легче и качественнее запомнить информацию.

Виды обучения

1. Имплицитное обучение

Имплицитное обучение — это обучение, при котором мы не осознаем, что получаем знания, т.е. образовательный процесс происходит неосознанно.

Основной характеристикой этого вида когнитивного обучения является его непреднамеренность, поскольку обучающийся не знает о том, что он учится, а процесс обучения заключается в автоматическом выполнении каких-либо действий.

Некоторые виды деятельности мы осваиваем непреднамеренно, например, разговор или ходьба. Мы запоминаем многие вещи неосознанно, имплицитно.

2. Эксплицитное обучение

В отличие от имплицитного обучения, эксплицитное поведение характеризуются намерением учиться и осознанием этого. Можно привести множество примеров эксплицитного обучения, например, чтение этой статьи — также пример эксплицитного обучения, поскольку вы её читаете с целью приобрести знания.

Эксплицитное обучение, являясь осознанным, требует внимания и усилий для продолжения учёбы.

3. Кооперативное и коллаборативное обучение

Кооперативное обучение — это обучение в группе. Например, когда школьник выполняет задания вместе с одноклассником или одноклассниками. Целью этого вида обучения является то, чтобы каждый обучался согласно своим способностям и одновременно учился работать в команде и улучшал результаты командной работы.

Четырьмя столпами когнитивного обучения являются: позитивная взаимозависимость, индивидуальная ответственность, равное участие и одновременное взаимодействие.

Похожим (однако, не идентичным) является коллаборативное обучение. При этой форме обучения, как правило, человек, который даёт тему или задание для группы (преподаватель, воспитатель и т.д.), находится вне её.

Учиться вместе — учиться лучше

4. Смысловое обучение

Этот вид обучения включает когнитивную, эмоциональную и мотивационную составляющую и представляет собой процесс организации информации и ее связи с накопленным ранее учеником опытом. Новая информация накладывается на наш опыт. Таким образом, полученное знание становится уникальным для каждого человека, поскольку наш жизненный опыт различается. Это как учиться через призму собственного восприятия.

5. Ассоциативное обучение

Если вам известно о собаках Павлова, то вы уже наверняка знаете что такое ассоциативное обучение. Оно предполагает связь между определённым стимулом и поведением. В случае с собаками Павлова при их кормлении звонили в колокольчик, в результате чего каждый раз при звуке колокольчика у собак начинала выделяться слюна.

6. Привыкание и сенсибилизация: неассоциативное обучение

Эти два процесса являются составляющими одного и того же вида обучения: неассоциативного. Данный вид обучения определяет происходящие в нас перемены в результате действия постоянного стимула или раздражителя. Привыкание является примитивным видом научения, позволяющим нам адаптироваться к окружающей среде. Это повседневное и очень часто встречающееся явление в наши дни. Оно происходит, когда мы прекращаем обращать внимание на какой-то раздражитель или стимул (уменьшение ответа на стимул). Хороший пример привыкания демонстрируют люди, живущие рядом с шумной автострадой. Сначала они слышат сильный шум, а по прошествии нескольких недель происходит привыкание, и этот шум уже не мешает так как ранее.

С другой стороны, сенсибилизация является обратной реакцией: наш ответ на повторяющийся символ увеличивается. Другими словами, чем чаще повторяется стимул, тем больше мы на него реагируем. Сенсибилизация является очень примитивным и адаптивным видом обучения.

7. Обучение методом открытия

Когда мы активно ищем какую-то информацию и нашим мозгом овладевает любопытство, мы обучаемся в результате сделанного открытия. При этом виде когнитивного обучения, человек изучает, интересуется, запоминает, соотносит различные понятия и адаптирует их к своей когнитивной схеме.

8. Наблюдающее обучение или имитация

9. Эмоциональное обучение

Этот вид обучения предполагает эмоциональное развитие индивидуума. Эмоциональный интеллект развивается на базе этого вида вида обучения, которое помогает научиться управлять собственными эмоциями. Кроме того, эмоции играют важнейшую роль для других видов обучения, о которых мы расскажем дальше.

10. Обучение через опыт

Наш опыт — лучший учебник. Мы запоминаем уроки, которые нам непрестанно подкидывает жизнь. Этот вид обучения одновременно является как очень мощным, так и весьма субъективным, поскольку, как и при осмысленном обучении, все мы очень разные, и наш жизненный опыт различен.

11. Обучение через память

Этот вид обучения основан на использовании памяти, на закреплении в ней определённой информации. Отличие смыслового обучения от обучения через память заключается в том, что последнее работает как самописец, и нет необходимости, чтобы учащийся понимал то, что он запоминает.

12. Рецептивное обучение

Это пассивный вид обучения, основанный на том, что ученик только получает информацию, которую он должен запомнить. Пример данного вида обучения — в классе на уроке, когда ученики, сидя за партой, слушают учителя.

13. Метакогнитивные стратегии

Важно упомянуть эти стратегии для того, чтобы лучше понять как мы учимся. Научиться учиться. Познать самого себя, свои способности и навыки, чтобы понять, как лучше учиться в зависимости от ситуации.

Каждый человек — это целый мир. Совершенного и универсального для всех метода обучения не существует. Поэтому знать свои сильные и слабые стороны полезно при обучении.

Когнитивные методы обучения: теория и практика

Хотя за последние тридцать лет было сделано много открытий о мозге и о том, как мозг учится, большинство образовательных систем базируется на ошибочной модели обучения. Читать и учить наизусть предложения из книги — не путь к знаниям. Исследования показали, что другие факторы, такие как спорт, эмоции, фактор внезапности, экспериментирование являются прекрасными составляющими образовательного процесса.

Значение эмоций

При обучении очень важно испытывать эмоции. Эмоция — это цемент для воспоминаний. По словам Франсиско Мора, «бином эмоция-познание, присущий человеческому мозгу, неразрывен».

Получаемая нами через органы чувств информация, прежде, чем попасть в кору головного мозга, проходит по лимбической системе. Частью лимбической системы является миндалина, одна из самых примитивных частей нашего организма. Миндалина активизируется в ситуациях, которые она считает важными для выживания, и является крупнейшим хранителем воспоминаний.

Наверняка вы лучше помните, как отпраздновали свой день рождения, чем какой-либо рабочий или учебный день пару недель назад.

Заниматься спортом и учиться

Проведённые исследования показали, что спорт не только повышает физическую работоспособность, но и улучшает производительность и обучаемость. При занятии спортом высвобождаются определённые белки, усиливающие пластичность мозга, что, в свою очередь, способствует созданию новых нейронов, синапсов и нейронных связей.

Согласно утверждениям испанской обсерватории здоровья детей и подростков, физическая активность способствует поддержанию и даже улучшению ментального здоровья и когнитивной работоспособности.

Спорт, кроме прочих преимуществ, способствует повышению когнитивных способностей человека, в частности:

— Снижается риск приобретения депрессии или тревожного расстройства.

Движение — хороший способ обучения

«Окна времени»

Говоря об обучении, необходимо упомянуть такое понятие, как окна времени.

«Окна» — это нейрообразовательный термин, подразумевающий под собой отрезки времени, когда обучение наиболее оптимально. По словам Франсиско Мора, речь идет о критических временных периодах, при которых то или иное обучение наиболее эффективно.

Научиться говорить мы можем на любом этапе нашей жизни, но наиболее оптимальное для этого время — возраст до трех лет. Позднее придётся приложить значительно больше усилий, и не факт, что результат будет таким же высоким.

С учётом этой теории, как утверждает Хайме Романос, негативно влияет на мозг маленьких детей необходимость сидеть на уроке в школе тихо, спокойно, без движения. Откройте для себя теорию Пиаже об этапах когнитивного развития детей.

Ошибки преподавателей

Не использовать «окна времени»

Учитывая накопленные знания о работе мозга и оптимальных образовательных стратегиях, вы, вероятно, подумаете, что все эти знания были учтены в современной образовательной системе. Однако это далеко не так. Мы учим неправильно. Если бы мы учитывали «окна времени», то не усаживали бы маленьких детей за парты, поскольку дети в этом возрасте должны учиться, находясь в движении. Или бы не излагали «сухие» теоретические факты подросткам, чей мозг совершенно эмоционален.

Использовать один и тот же метод обучения

В классах и аудиториях, похоже, преобладает рецептивное обучение или обучение через память, абсолютно «механические» и пассивные формы обучения, не использующие всех преимуществ и возможностей нашего мозга.

Как нужно учить?

Хороший вопрос. Безусловно, образовательная система нуждается в изменениях, и довольно сложных для реализации, однако не настолько, чтобы не начать пользоваться знаниями о работе человеческого мозга, которыми мы располагаем.

Применять движение, эмоции, внезапность, чтобы заинтересовать, «разбудить» обучающихся. Мы сделали много научных открытий последние годы, и настало время использовать эти знания в образовании. Откройте для себя онлайн платформу — лидер в области нейрообразования.

Будем признательны за отзывы и комментарии к статье.

Перевод Анны Иноземцевой

Mario es redactor especializado en contenidos sobre psicología social y neuropsicología. Apasionado por el estudio del cerebro y su interacción con el ambiente. Investiga los aspectos más curiosos del cerebro humano, acerca recursos clínicos a un público no especializado, buscando siempre inspirar y ayudar.

This post is also available in: Французский Немецкий