клетки какой ткани постоянно делятся

Тесты на тему «ткани растений»

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

1. Клетки, которые постоянно делятся, относятся к ткани:

2. Из образовательной ткани состоит:

А) корневой волосок;

3. Содержит ситовидные трубки:

4. Кожицу листа образует ткань:

5. Хлорофилл отсутствует в клетках:

Е) столбчатой ткани.

6. Защищает растения от высыхания и неблагоприятных условий среды ткань:

7. Функция испарения влаги в листе выполняется с помощью клеток:

А) столбчатой ткани;

8. Ткань, клетки которой выделяют млечный сок, эфирные масла, нектар:

9. Служит для накопления питательных веществ ткань:

11. Покровная ткань:

12. Ткани организма растения, находящегося в состоянии зимнего покоя:

А) содержат большой запас питательных веществ;

В) содержат небольшой запас углеводов;

С) содержат много воды;

Д) усиленно поглощают кислород;

Е) имеют ускоренный обмен веществ.

14. Ткань, богатая межклетниками:

15. Рост корня и побега идет за счет деления клеток ткани:

16. Ткань мякоти листа:

17. Ткани организмов в состоянии зимнего покоя содержат:

А) мало жиров и мало углеводов;

В) мало жиров, но много углеводов;

Д) мало углеводов, но много жиров;

Е) много жиров и углеводов.

18. Мякоть листа расположенная ближе к нижней стороне, клетки которой лежат и рыхло, называют:

В) проводящей тканью;

С) покровной тканью;

Д) столбчатой тканью;

19. Межклетники листа заполнены:

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

Курс повышения квалификации

Современные педтехнологии в деятельности учителя

Курс профессиональной переподготовки

Биология: теория и методика преподавания в образовательной организации

1. Клетки, которые постоянно делятся, относятся к ткани:

2. Из образовательной ткани состоит:

А) корневой волосок;

3. Содержит ситовидные трубки:

Номер материала: 193199

Международная дистанционная олимпиада Осень 2021

Не нашли то что искали?

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Безлимитный доступ к занятиям с онлайн-репетиторами

Выгоднее, чем оплачивать каждое занятие отдельно

Около половины детей болеют коронавирусом в бессимптомной форме

Время чтения: 1 минута

В школе в Пермском крае произошла стрельба

Время чтения: 1 минута

Рособрнадзор открыл горячую линию по вопросам контрольных в школах

Время чтения: 1 минута

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил для образовательных учреждений

Время чтения: 1 минута

«Спутник» объявили словом года в России

Время чтения: 2 минуты

В Тюменской области студенты и школьники перейдут на дистанционное обучение

Время чтения: 2 минуты

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Клетки какой ткани постоянно делятся

Ткани возникли у высших растений в связи с выходом на сушу и наибольшей специализации достигли упокрытосеменных, у которых их выделяют до 80 видов. Важнейшие ткани растений:

Ткани могут быть простыми и сложными. Простые ткани состоят из одного вида клеток (например, колленхима, меристема), а сложные — из различных по строению клеток, выполняющих кроме основных и дополнительные функции (эпидерма, ксилема, флоэма и др.).

Клетки образовательной ткани тонкостенные, многогранные, плотно сомкнутые, с густой цитоплазмой, с крупным ядром и очень мелкими вакуолями. Они способны делиться в разных направлениях.

По происхождению меристемы бывают первичные и вторичные. Первичная меристема составляет зародыш семени, а у взрослого растения сохраняется на кончике корней и верхушках побегов, что делает возможным их нарастание в длину. Дальнейшее разрастание корня и стебля по диаметру (вторичный рост) обеспечивается вторичными меристемами — камбием и феллоге-ном. По расположению в теле растения различают верхушечные (апикальные), боковые (латеральные), вставочные (интеркаляр-ные) и раневые (травматические) меристемы.

Покровные ткани располагаются на поверхности всех органов растения. Они выполняют главным образом защитную функцию — защищают растения от механических повреждений, проникновения микроорганизмов, резких колебаний температуры, излишнего испарения и т. п. В зависимости от происхождения различают три группы покровных тканей —эпидермис, перидерму и корку.

Эпидермис (эпидерма, кожица) — первичная покровная ткань, расположенная на поверхности листьев и молодых зеленых побегов (рис. 8.1). Она состоит из одного слоя живых, плотно сомкнутых клеток, не имеющих хлоропластов. Оболочки клеток обычно извилистые, что обусловливает их прочное смыкание. Наружная поверхность клеток этой ткани часто одета кутикулой или восковым налетом, что является дополнительным защитным приспособлением. В эпидерме листьев и зеленых стеблей имеются устьица, которые регулируют транспирацию и газообмен растения.

Перидерма — вторичная покровная ткань стеблей и корней, сменяющая эпидермис у многолетних (реже однолетних) растений (рис. 8.2.). Ее образование связано с деятельностью вторичной меристемы —феллогена (пробкового камбия), клетки которого делятся и дифференцируются в центробежном направлении (наружу) в пробку (феллему), а в центростремительном, (внутрь) — в слой живых паренхимных клеток (феллодерму). Пробка, феллоген и феллодерма составляют перидерму.

Рис. 8.1. Эпидерма листа различных растений: а— хлорофитум; 6 — плющ обыкновенный: в — герань душистая; г — шелковица белая; 1— клетки эпидермы; 2 — замыкающие клетки устьиц; 3 — устьичная щель.

Рис 8.2. Перидерма стебля бузины (а — поперечный разрез побега, б — чечевички): I— выполняющая ткань; 2 — остатки эпидермы; 3 — пробка (феллема); 4 — феллоген; 5 — феллодерма.

Клетки пробки пропитаны жироподобным веществом — суберином —и не пропускают воду и воздух, поэтому содержимое клетки отмирает и она заполняется воздухом. Многослойная пробка образует своеобразный чехол стебля, надежно предохраняющий растение от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Для газообмена и транспирации живых тканей, лежащих под пробкой, в последней имеются особые образования — чечевички; это разрывы в пробке, заполненные рыхло расположенными клетками.

Корка образуется у деревьев и кустарников на смену пробке. В более глубоко лежащих тканях коры закладываются новые участки феллогена, формирующие новые слои пробки. Вследствие этого наружные ткани изолируются от центральной части стебля, деформируются и отмирают, На поверхности стебля постепенно образуется комплекс мертвых тканей, состоящий из нескольких слоев пробки и отмерших участков коры. Толстая корка служит более надежной защитой для растения, чем пробка.

Проводящие ткани обеспечивают передвижение воды и растворенных в ней питательных веществ по растению. Различают два вида проводящей ткани — ксилему (древесину) и флоэму (луб).

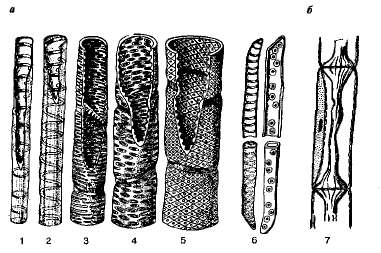

Ксилема —это главная водопроводящая ткань высших сосудистых растений, обеспечивающая передвижение воды с растворенными в ней минеральными веществами от корней к листьям и другим частям растения (восходящий ток). Она также выполняет опорную функцию. В состав ксилемы входят трахеиды и трахеи (сосуды) (рис. 8.3), древесинная паренхима и механическая ткань.

Трахеиды представляют собой узкие, сильно вытянутые в длину мертвые клетки с заостренными концами и одревесневшими оболочками. Проникновение растворов из одной трахеиды в другую происходит путем фильтрации через поры — углубления, затянутые мембраной. Жидкость по трахеидам протекает медленно, так как поровая мембрана препятствует движению воды. Трахеиды встречаются у всех высших растений, а у большинства хвощей, плаунов, папоротников и голосеменных служат единственным проводящим элементом ксилемы. У покрытосеменных растений наряду с трахеидами имеются сосуды.

Рис 8.3. Элементы ксилемы (а) и флоэмы (6): 1—5 — кольчатая, спиральная, лестничная и пористая (4, 5) трахеи соответственно; 6 — коль чатая и пористая трахеиды; 7 — ситовидная трубка с клеткой-спутницей.

Трахеи (сосуды) —это полые трубки, состоящие из отдельных члеников, расположенных друг над другом. В члениках на поперечных стенках образуются сквозные отверстия — перфорации, или эти стенки полностью разрушаются, благодаря чему скорость тока растворов по сосудам многократно увеличивается. Оболочки сосудов пропитываются лигнином и придают стеблю дополнительную прочность. В зависимости от характера утолщения оболочек различают трахеи кольчатые, спиральные, лестничные и др. (см. рис. 8.3).

Флоэма проводит органические вещества, синтезированные в листьях, ко всем органам растения (нисходящий ток). Как и ксилема, она является сложной тканью и состоит из ситовидных трубок с клетками-спутницами (см. рис. 8.3), паренхимы и механической ткани. Ситовидные трубки образованы живыми клетками, расположенными одна над другой. Их поперечные стенки пронизаны мелкими отверстиями, образующими как бы сито. Клетки ситовидных трубок лишены ядер, но содержат в центральной части цитоплазму, тяжи которой через сквозные отверстия в поперечных перегородках проходят в соседние клетки. Ситовидные трубки, как и сосуды, тянутся по всей длине растения. Клетки-спутницы соединены с члениками ситовидных трубок многочисленными плазмодесмами и, по-видимому, выполняют часть функций, утраченных ситовидными трубками (синтез ферментов, образование АТФ).

Ксилема и флоэма находятся в тесном взаимодействии друг с другом и образуют в органах растения особые комплексные группы — проводящие пучки.

Механические ткани обеспечивают прочность органов растений. Они составляют каркас, поддерживающий все органы растений, противодействуя их излому, сжатию, разрыву. Основными характеристиками строения механических тканей, обеспечивающими их прочность и упругость, являются мощное утолщение и одревеснение их оболочек, тесное смыкание между клетками, отсутствие перфораций в клеточных стенках.

Механические ткани наиболее развиты в стебле, где они представлены лубяными и древесинными волокнами. В корнях механическая ткань сосредоточена в центре органа.

В зависимости от формы клеток, их строения, физиологического состояния и способа утолщения клеточных оболочек различают два вида механической ткани: колленхиму и склеренхиму, (рис. 8.4).

Колленхима представлена живыми паренхимными клетками с неравномерно утолщенными оболочками, делающими их особенно хорошо приспособленными для укрепления молодых растущих органов. Будучи первичными, клетки колленхимы легко растягиваются и практически не мешают удлинению той части растения, в которой находятся. Обычно колленхима располагается отдельными тяжами или непрерывным цилиндром под эпидермой молодого стебля и черешков листьев, а также окаймляет жилки в листьях двудольных. Иногда колленхима содержит хлоропласты.

Склеренхима состоит из вытянутых клеток с равномерно утолщенными, часто одревесневшими оболочками, содержимое которых отмирает на ранних стадиях. Оболочки склеренхимных клеток обладают высокой прочностью, близкой к прочности стали. Эта ткань широко представлена в вегетативных органах наземных растений и составляет их осевую опору.

Различают два типа склеренхимных клеток: волокна и склереиды. Волокна — это длинные тонкие клетки, обычно собранные в тяжи или пучки (например, лубяные или древесинные волокна). Склереиды — это округлые мертвые клетки с очень толстыми одревесневшими оболочками. Ими образованы семенная кожура, скорлупа орехов, косточки вишни, сливы, абрикоса; они придают мякоти груш характерный крупчатый характер.

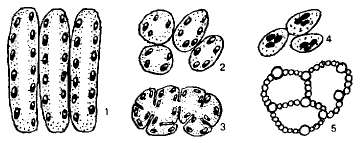

Рис 8.5. Паренхимные ткани: 1—3 — хлорофиллоносная (столбчатая, губчатая и складчатая соответственно); 4—запасающая (клетки с зернами крахмала); 5 — воздухоносная, или аэренхима.

Клетки ассимиляционной ткани содержат хлоропласты и выполняют функцию фотосинтеза. Основная масса этой ткани сосредоточена в листьях, меньшая часть — в молодых зеленых стеблях.

Ткани растений

Образовательная ткань (меристема) обеспечивает рост растения. Состоит из мелких постоянно делящихся клеток.

Механическая ткань придаёт прочность органам растений.

Проводящая ткань состоит из проводящих элементов, волокон механической ткани и паренхимы.

Как всё это расположено

Еще можно почитать

Задания части 1

Выберите один, наиболее правильный вариант. Элементы проводящей системы листа, состоящие из неживых клеток

1) ситовидные трубки

2) волокна

3) сосуды

4) клетки камбия

2. Установите соответствие между особенностями и видами растительных тканей: 1) образовательная, 2) покровная. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) обеспечивает рост растений

Б) клетки тонкостенные без хлоропластов и вакуолей

В) имеются устьица

Г) имеются чечевички

Д) обеспечивает газообмен

Е) клетки интенсивно делятся

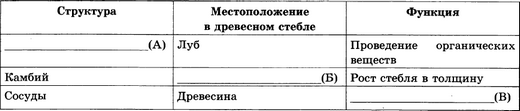

ПРОВОДЯЩИЕ ТАБ

Проанализируйте таблицу. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка.

1) восходящий ток воды и минеральных солей

2) между корой и древесиной

3) выделение продуктов обмена веществ

4) нисходящий ток органических веществ

5) образовательная ткань

6) ситовидные трубки

7) кора

8) сердцевина

КСИЛЕМА

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие из перечисленных признаков характерны для ксилемы?

1) является основной тканью растения

2) служит для проведения воды от корней к листьям

3) клетки имеют сильно вытянутую форму

4) в клетках есть хлоропласты

5) стенки клеток утолщены

6) клетки живые

ФЛОЭМА

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие из перечисленных признаков характерны для флоэмы?

1) служит для проведения воды от корней к листьям

2) является проводящей тканью растения

3) клетки лишены клеточной стенки

4) в клетках есть хлоропласты

5) клетки лишены ядер

6) клетки имеют клетки-спутницы

2. Установите соответствие между характеристиками и структурами проводящих тканей растений: 1) сосуды, 2) ситовидные трубки. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) наличие клеток-спутниц

Б) образуют древесину

В) расположение клеток в лубе

Г) передвижение воды с минеральными веществами

Д) обеспечение нисходящего тока веществ

Е) мёртвые толстостенные клетки

3. Установите соответствие между характеристиками и структурами проводящих тканей растений: 1) сосуды, 2) ситовидные трубки, 3) волокна. Запишите цифры 1-3 в порядке, соответствующем буквам.

А) многоклеточные полые трубки с одревесневшими стенками и отмершим содержимым

Б) вертикальные ряды живых клеток

В) длинные клетки с толстыми одревесневающими стенками и отмершим содержимым

Г) обеспечивают нисходящий ток воды с органическими веществами

Д) придают механическую прочность органам растений

Е) обеспечивают восходящий ток воды и минеральных веществ

2. Установите соответствие между примерами и типами растительных тканей: 1) проводящие, 2) покровные. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) эпидермис

Б) механическое волокно

В) пробка

Г) трахеиды

Д) ситовидная трубка

Е) корка

ПОКРОВНЫЕ

Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие структуры растения участвуют в процессе фотосинтеза?

1) камбий

2) луб

3) устьица

4) хлоренхима

5) ксилема

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТКАНЕЙ

Установите последовательность расположения слоев на спиле дерева, начиная с пробкового слоя

А) камбий

Б) луб

В) пробка

Г) древесина

Д) сердцевина

ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

1. Установите соответствие между тканью и организмом, для которого она свойственна: 1) растение, 2) животное.

А) эпителиальная

Б) запасающая

В) соединительная

Г) механическая

Д) образовательная

Е) покровная

2. Установите соответствие между тканью и царством организмов, для которого эта ткань характерна: 1) растения, 2) животные. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) проводящая

Б) мышечная

В) запасающая

Г) основная

Д) соединительная

3. Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие ткани из перечисленных присутствуют только у растений?

1) покровная

2) проводящая

3) основная

4) соединительная

5) эпителиальная

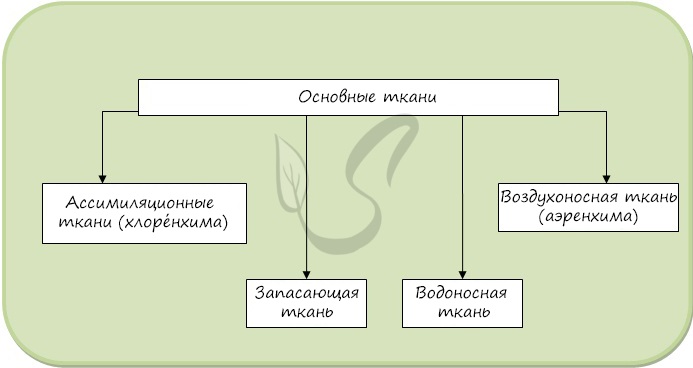

Основные ткани

Ассимиляционная ткань (хлоренхима)

Хлоренхима расположена непосредственно под эпидермисом, это обеспечивает ее хорошее освещение и газообмен с окружающей средой. Она встречается в надземных органах растений, таких как листья, молодые побеги. Но это не исключает возможность ее возникновения на освещенных корнях, к примеру, в корнях водных растений, воздушных корнях.

Воздухоносная ткань (аэренхима)

Благодаря наличию межклетников в ткани ее удельный вес уменьшается, и она замечательно держится на плаву.

А мы с вами имеем возможность (благодаря аэренхиме! 🙂 получить истинное эстетическое удовольствие от цветущих кувшинок и наслаждаться видом многих других водных растений.

Запасающая ткань

Главные функции: запасание и хранение питательных веществ: белков, жиров и углеводов. Преобладает в плодах, сердцевине, луковицах и семенах, клубнях и корневищах. Отдельно отметим, что запасным питательным веществом растений является крахмал.

На рисунке ниже изображен поперечный разрез зоны всасывания корня, видны корневые волоски ризодермы (эпиблемы).

Водоносная паренхима

Водоносная паренхима при наступлении засухи постепенно отдает свои запасы воды другим, жизненно важным для растения тканям, в первую очередь хлорофиллоносной паренхиме.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЦЕНТРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Ткани человека

Автор статьи Зыбина А.М.

Ткань – это совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих схожее строение, происхождение и выполняемые ими функции. В организме человека выделяют 4 типа тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную.

Эпителиальные ткани делятся на два типа: покровные и железистые. Основные ее функции:

Расположение и функции эпителиальных тканей весьма разнообразно, поэтому он может образовываться из любого из трех зародышевых листков.

Покровный эпителий (рис.1) отделяет организм от внешней среды и выстилает внутренние органы. Таким образом, он с одной стороны является барьерной, а с другой – обменной тканью. В связи с этим главной особенностью строения эпителия является большое количество плотно сомкнутых клеток и малое количество межклеточного вещества. Эпителий лежит на базальной мембране (слой из белков и полисахаридов), под которой расположена соединительная ткань. В эпителиальной ткани не проходят сосуды. Они располагаются в соединительной ткани и питание осуществляется за счет диффузии газов и питательных веществ.

В зависимости от формы клеток покровный эпителий делится на плоский, кубический и призматический (цилиндрический). Клетки призматического эпителия в зависимости от выполняемых функций могут иметь микроворсинки или реснички (мерцательный эпителий) (рис.2) При этом, сами клетки могут располагаться в один или несколько слоев (однослойный и многослойный эпителий соответственно). Последнее свойство больше присуще плоскому эпителию. Многослойный кубический и призматический эпителии встречаются, но редко, в основном в местах перехода многослойного плоского в однослойный кубический или призматический эпителий.

Многослойный плоский эпителий может быть ороговевающим и неороговевающим. В однослойном эпителии все клетки контактируют с базальной мембраной. Если внутри однослойного эпителия клетки одинакового размера и все ядра расположены на одном уровне, то он называется однорядным, если нет – многорядным. Отдельно выделяют переходный эпителий (уроэпителий), выстилающий мочевой пузырь, мочевыводящие пути и аллантоис. Он содержит несколько слоев: базальный, промежуточный, состоящий из грушевидных клеток, покровный, состоящий из крупных клеток, покрытых слизью. Толщина этого эпителия меняется в зависимости от степени растяжения стенки мочевыводящих органов (рис.3).

Рис. 2. Электронные микрофотографии эпителия микроворсинками (а) и с ресничками (б).

Расположение основных видов эпителия следующее:

Многослойный эпителий неоднороден по клеточному составу. Ороговевающий эпителий может иметь до пяти слоев (на примере эпидермиса кожи):

Многослойный плоский неороговевающий эпителий состоит из трех слоев: базального, шиповатого и поверхностного, который сотоит из плоских постоянно отшелушивающийся клеток.

Несмотря на разнообразие строения различных видов эпителия, все они выполняют свои функции и строго контролируют поступление и выведение веществ из организма. Для предотвращения транспорта в организм нежелательных водорастворимых соединений, клетки снабжены плотными контактами, предотвращающими парацеллюлярный (межклеточный) (рис.5) транспорт. В таком контакте мембраны клеток максимально сближены и сшиты белками клаудинами и окклюдинами. При наличии плотного контакта все водорастворимые соединения переносятся строго через клетку, снабженную для них специальными транспортерами или каналами. Липофильные соединения могут свободно проходить через мембрану. Поэтому для защиты от нежелательных липофильных соединений клетки снабжены ABC-транспортерами (AТР binding cassette). Это суперсемейство белков, способных с затратой энергии АТФ переносить самые различные соединения из клетки во внешнюю среду.

Рис.5. Строение плотного контакта (а) и электронная микрофотография плотного контакта (стрелка) между двумя энтероцитами тощей кишки кролика, х 50 000 (по В. А. Шахламову) (б). Источник строения плотного контакта Википедия плотные контакты

Железистый эпителий образует железы внутренней (эндокринные), внешней (эндокринные) и смешанной секреции. Покровный эпителий может содержать в себе множество мелких желез.

Эндокринные железы (рис. 6б) не имеют выводных протоков и окружены капиллярами. Они секретируют биологически активные вещества в кровоток. Экзокринные железы (рис. 6а) имеют выводные протоки и выводят секрет через них во внешнюю среду или полости тела. Железы смешанной секреции состоят из эндо- так и экзокринных частей.

Соединительная ткань является самой распространенной тканью во всем организме (более 50%). Она имеет мезодермальное происхождение. Особенность этой ткани – большой объем межклеточного вещества со сравнительно небольшим объемом клеток. В состав межклеточного вещества может входить коллаген, эластин и минеральные вещества. Соединительная ткань организма находится в нескольких состояниях:

Рис.7. Разнообразие соединительных тканей. Слева направо: рыхлая соединительная ткань, плотная соединительная ткань, хрящ, кость, кровь.

Соединительная ткань имеет сложную классификацию (рис. 8). К ней относят кровь, лимфу, кроветворные ткани, кости, хрящи, связки, жировую ткань и т.д. Разнообразное строение и расположение позволяет ей выполнять разнообразные функции:

Рис. 9. Состав плазмы крови.

Рис. 10. Форменные элементы крови. Слева направо эритроцит, тромбоцит, лейкоцит.

Вторыми по численности являются тромбоциты (рис. 10) (250-350 тыс/мкл). Это небольшие безъядерные пластинки диаметром 2-4 мкм. Это постклеточные структуры, образующиеся из мегакариоцитов, расположенных в красном костном мозге. Они защищают наш организм от избыточной потери крови при травмах.

Самыми малочисленными форменными элементами являются лейкоциты (рис.10). Это группа клеток, обеспечивающих все виды иммунитета. Их численность в крови невелика (4-8 тыс/мл), так как большинство из них мигрирует в ткани или локализуются в иммунных органах.

Лимфа – это прозрачная соединительная ткань, лишенная эритроцитов. Однако, она богата лейкоцитами. По составу лимфа похожа на плазму крови. Функция лимфатической системы – дренаж лишней жидкости, вышедшей из капилляров в ткани и ее возврат в кровоток.

Кроветворные ткани взрослого человека – это красный костный мозг (рис. 11). В эмбриональном периоде кроветворную функцию также могут выполнять селезенка и печень. Красный костный мозг располагается в эпифизах крупных трубчатых костей. Он состоит из ретикулярной соединительной ткани, стволовых клеток и незрелых клеток крови. В среднем, костный мозг составляет примерно 4% массы тела. У детей он полностью занят кроветворением. У взрослых людей примерно половина костного мозга образует кровь, а вторая половина является недеятельной и называется желтым костным мозгом.

Рис. 11. Расположение красного костного мозга.

Волокнистые соединительные ткани могут быть рыхлыми и плотными.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань располагается преимущественно по ходу кровеносных и лимфатических сосудов, нервов, образует строму многих внутренних органов, а также подслизистую, подсерозную и адвентициальную оболочку.

Плотная волокнистая соединительная ткань благодаря хорошо развитым волокнистым структурам выполняет в основном опорную и защитную функции. В ее межклеточном веществе преобладают волокна. Соединительнотканные волокна могут переплетаться в разных направлениях (неоформленная плотная волокнистая ткань), или располагаться параллельно друг другу (оформленная плотная волокнистая ткань).

Неоформленная плотная волокнистая соединительная ткань оплетает нервы и окружает органы. Эта ткань образует склеру глаза, надкостницу и надхрящницу, волокнистый слой суставных капсул, сетчатый слой дермы, клапаны сердца, перикард и твердую мозговую оболочку. Оформленная плотная волокнистая соединительная ткань образует сухожилия, связки, фасции, межкостные мембраны.

Жировая ткань (рис. 12) состоит из клеток (адипоцитов), в которых запасены жировые капли и развитого слабо межклеточного вещества (коллагеновые и эластические волокна, аморфное вещество). В цитоплазме адипоцита имеется одна большая капля жира, а ядро и органоиды оттеснены к периферии. Белая жировая ткань составляет 15-20% — у мужчин и 20-25% — у женщин от массы тела.

Новорожденные и дети первых месяцев жизни помимо белой, имеют бурую жировую ткань. С возрастом бурая жировая ткань подвергается атрофии. У взрослых она встречается: между лопатками, около почек и около щитовидной железы. Ядро бурых жировых клеток расположено по центру клетки, а в цитоплазме имеется много мелких капелек жира.

Рис. 12. Гистологические препараты бурой (слева) и белой (справа) жировой ткани.

Ретикулярная соединительная ткань образует селезенку, лимфатические узлы и красный костный мозг. Она является остовом для кроветворных клеток и лимфоцитов. Участвует в регуляции гемопоэза и иммунитета.

Слизистая соединительная ткань состоит из слабодифференцированных клеток – фибробластов и большого количества межклеточного вещества (волокна и аморфное вещество с гиалуроновой кислотой). Она входит в состав пупочного канатика зародыша. Обеспечивает тургор (упругость) тканей пупочного канатика и предотвращают возможность пережима кровеносных сосудов, питающих зародыш.

Скелетные соединительные ткани делят на костные и хрящевые.

Костная ткань отличается твердостью и прочностью. Эта ткань является важной частью скелета. Она состоит из костных клеток – остеобластов, которые откладывают большое количество межклеточного вещества и, замуровывая себя, утрачивают способность к делению, и превращаются в остеоциты. Пространство вокруг остеоцита называют лакуной. Межклеточное вещество содержит коллагеновые волокна, пропитанные неорганическими соединениями, среди которых превалируют фосфаты кальция. Костные клетки располагаются концентрически вокруг Гаверсова канала, в котором проходят кровеносные сосуды, питающие кость. Гаверсов канал с расположенными вокруг клетками называется остеон и является структурной единицей кости (рис. 13, 14). Направление остеонов зависит от нагрузки, действующей на кость.

Костная ткань обновляется в течение всей жизни. Разрушение старой кости осуществляют остеокласты, мигрирующие по гаверсову каналу. Новую костную ткань строят остеобласты.

Рис. 14. (компактное вещество диафиза трубчатой кости, поперечный срез). Видны остеоны (1) и вставочные костные пластинки (6). В остеоне хорошо различимы канал остеона (2), концентрические костные пластинки (3), костные полости или тельца (лакуны, содержащие остеоциты) (4), спайная линия (5). Окраска по Шморлю. Источник http://vmede.org/sait/?page=7&id=Gistologija_atlas_boi4uk_2008&menu=Gistologija_atlas_boi4uk_2008

Хрящевая ткань, по сравнению с костью, содержит больше воды и органических веществ, и меньше минералов. Клетки хрящевой ткани, или хондроциты, расположены в полостях (лакуны) и окружены межклеточным веществом. Различают три вида хряща:

Рис. 15. Гистологические срезы гиалинового (а), эластического (б) и волокнистого (в) хрящей.

Мышечные ткани выполняют двигательную функцию. Важным их свойством является способность к возбуждению и сокращению. Мышечные ткани имеют мезодермальное происхождение. Различают три типа мышечных тканей: скелетные, гладкие и сердечные.

Скелетные мышцы образованы цилиндрическими волокнами длиной 1-40 мм и толщиной 0,1 мкм. Клетки многоядерные и имеют поперечно-полосатую исчерченность (рис. 16). Исчерченность появляется благодаря упорядоченному расположению сократительных волокон в клетке. В совокупности они образуют саркомер – функциональную и сократительную единицу мышцы (рис. 17). Тонкие волокна называются актин, толстые – миозин. Актин прикрепляется к Z-пластинке и является пассивной частью саркомера. Миозин обладает АТФазной активностью и активно участвует в сокращении. Он имеет головки, с помощью которых он прикрепляется к актину и сближает актиновые волокна во время сокращения. Такое строение ткани позволяет совершать быстрые и сильные сокращения, однако, скелетная мускулатура относительно быстро утомляется. Под действием импульсов из ЦНС она сокращается и позволяет осуществлять произвольные движения и перемещения тела в пространстве.

Рис. 16. Схематичное строение (а) и гистологический срез (б) поперечно-полосатой скелетной мышцы.

Рис. 17. Схема строения и работы (а) и электронная микрофотография (б) саркомера.

Гладкие мышцы – это одноядерные клетки веретенообразной формы, не имеющие исчерченности. Сокращение этих клеток осуществляется за счет актина и миозина, однако, их распределение отличается от скелетных мышц (рис. 18). Сократительные фибриллы в клетках гладких мышц расположены по диагонали и прикрепляются к плотным тельцам. Из-за отсутствия параллельного расположения сократительных волокон, поперечно-полосатая исчерченность в этих клетках отсутствует. В отличие от скелетной мускулатуры, энергия АТФ расходуется не на каждый гребок миозина, что позволяет расходовать энергию более экономно.

Гладкие мышцы располагаются преимущественно в стенках органов и сосудов и управляются с помощью непроизвольной вегетативной нервной системы.

Рис. 18. Схема строения и сокращения (а) и гистологический срез (б) гладкой мышцы.

Сердечная мышца состоит из одноядерных клеток, имеющих поперечно-полосатую исчерченность. Миофибриллы располагаются вдоль клеток и образуют саркомеры. Для быстрой и эффективной передачи электрического импульса с одной клетки на другую, на границе клеток располагаются щелевые контакты, или коннексоны. Они соединяют цитоплазмы соседних клеток каналом так, что ионы могут свободно перемещаться из клетки в клетку. Концентрируясь на полюсах, щелевые контакты образуют вставочные диски (рис. 19).

Рис. 19. Гистологический срез сердечной мышцы. Стрелками обозначены вставочные диски и щелевыми контактами.

Сердечная мускулатура, как очевидно из названия, образует стенку сердца.

Нервная ткань образует все отделы нервной системы. Она имеет эктодермальное происхождение. Основные характеристики нервной ткани – это способность к восприятию, проведению и передаче нервных импульсов. Она состоит из нервных клеток, или нейронов, и клеток нейроглии (рис. 20).

Рис. 20. Строение нервной ткани.

Нейрон является структурно-функциональной единицей нервной системы. Он состоит из (рис. 21):

Рис. 21. Строение нейрона.

Таким образом, нейрон может передавать импульс только в одном направлении. Он получает множество сигналов по дендритам, затем, они передаются на тело, и, далее, на аксон. Аксон с дендритом образует специальный контакт, который называют синапсом (рис. 22).

Рис. 22. Строение синапса.

Передача информации с аксона на дендрит в синапсе осуществляется с помощью химических веществ, которые называются нейромедиаторами, или нейротрансмиттерами.

Клетки нейроглии – это совокупность вспомогательных клеток нервной системы. Их делят на микроглию и макроглию.

Микроглиальные клетки происходят от клеток-предшественников макрофагов. Таким образом, их происхождение отличается от всех остальных клеток нервной ткани. Они способны к фагоцитозу чужеродных частиц головного мозга, а также играют важную роль в развитии и регенерации ЦНС.

Макроглия включает несколько типов клеток: астроциты, олигодендроциты и эпендимальные клетки.

Астроциты – это звездчатые клетки с большим количеством отростков. Они поддерживают и разграничивают нейроны на группы, регулируют состав межклеточной жидкости, запасают питательные вещества, регулируют рост, развитие, репарацию и активность нейронов, участвуют в удалении нейромедиатора из щели, образуют гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Астроциты обеспечивают жизнедеятельность нейронов и делают их жизнь максимально комфортной.

Олигодендроциты – это клетки ЦНС, обеспечивающие миелинизацию аксонов. Миелин – это электроизолирующая оболочка, ускоряющая проведение нервного импульса. Миелин образуется как плоский вырост мембраны олигодендроцита, который многократно наматывается на аксон. В периферической нервной системе клетки, выполняющие аналогичную функцию называются Шванновскими клетками.

Эпендимальные клетки выстилают стенки желудочков головного мозга и спинномозговой канал. Это клетки с ресничками, биение которых обеспечивает циркуляцию ликвора. Также они способны выполнять секреторную функцию.