какую температуру выдерживает скафандр космонавта

Какую температуру выдерживает космический скафандр

Космический скафандр «Сокол»

Скафа́ндр (от греч. σκάφος – лодка, судно + ανδρός – родительный падеж от ανήρ – человек, буквально – «лодкочеловек») – специальное снаряжение, предназначенное для изоляции человека (или животного) от внешней среды.

Части снаряжения образуют оболочку, непроницаемую для компонентов внешней среды (жидкостей, газов, излучений). Скафандры в основном подразделяются на водолазные, авиационные и космические.

Этимология[править | править код]

Гравюра изображает водолазный костюм Ла Шапеля (1775)

В Древней Греции «скафандрами» называли хороших пловцов и ныряльщиков.[источник не указан 3207 дней]

В современное время термин «скафандр» был в первый раз предложен в 1775 году аббатом Ла Шапелем в своей книге Traité de la construction théorique et pratique du scaphandre ou du bateau de l’homme. Аббат Ла Шапель назвал так предложенный им костюм из пробки, который бы позволял солдатам пересекать реки.

Водолазные[править | править код]

Нормобарический скафандр – снаряжение, предназначенное для глубоководных (до 600 метров) водолазных работ, во время которых пилот скафандра продолжает находиться при обычном атмосферном давлении, что, соответственно, снимает заботу о декомпрессии, исключает азотное, кислородное и иные отравления.

Авиационные[править | править код]

Скафандр авиационный. Самолёт-разведчик Локхид У-2

Стратосферные полёты[править | править код]

В 1959-1962 годах было построено несколько стратостатов, предназначенных для испытания космических и авиационных скафандров и парашютных систем для приземления с большой высоты. Такие стратостаты были, как правило, оборудованы открытыми гондолами, от разрежённой атмосферы стратонавтов защищали скафандры. Эти испытания оказались предельно опасны. Из шести стратонавтов трое погибли, а один потерял сознание во время свободного падения.

Американский проект «Excelsior» (1959/1960) включал три высотных прыжка из стратостатов объёмом 85 000 м3 с открытой гондолой, которые выполнил Джозеф Киттингер в 1959-1960 годах. Полёты в рамках проекта «Excelsior» дали важные результаты для разработки авиационных гермокостюмов и систем спасения.

Проект «StratoLab» (1961) включал четыре субстратосферных полёта и пять стратосферных, из которых четыре – с герметичной гондолой и один (StratoLab V) с открытой. В ходе полётов была выполнена обширная научная программа, включающая исследование состава воздуха в стратосфере, космических лучей и атмосферного электричества, а также астрономические наблюдения. Полёт StratoLab V «Lee Lewis» состоялся 4 мая 1961 года. Стратостат объёмом свыше 283 000 м3 был запущен с авианосца «Antietam» в Мексиканском заливе и через 2 часа 11 минут после старта достиг рекордной высоты 34 668 м. Стратонавты Малколм Росс и Виктор Претер были одеты в космические скафандры. После успешного приводнения Претер погиб, не удержавшись на трапе во время подъёма на вертолёт и захлебнувшись. Он раньше времени разгерметизировал скафандр, так как был уверен, что опасность миновала.

Проект «Red Bull Stratos» (2012), в котором австриец Феликс Баумгартнер совершил самый высотный 39-километровый прыжок с парашютом, в небе над Нью-Мексико (США), установив, тем самым, два уникальных мировых рекорда, по высоте прыжка и скорости падения. Прыжок был осуществлен в высокотехнологичном скафандре со специальной капсулы, поднятой в воздух аэростатом, выполнив свободное падение с последующим раскрытием парашюта.

Стратосферный скафандр содержал в себе сотни разных датчиков и множество сложных технических устройств. Инженеры скафандра сказали, что управление им имеет столько же технических нюансов, сколько управление самолетом.[уточнить]

Космические[править | править код]

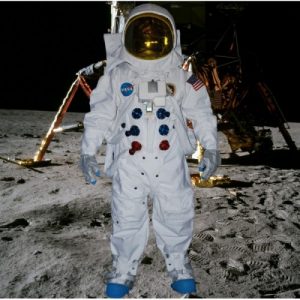

Базз Олдрин на поверхности Луны. Скафандр Apollo A7L

Советский скафандр «Кречет» для выхода на поверхность Луны

Космические скафандры предназначены для осуществления безопасного пребывания и работы космонавта в космическом корабле и в открытом космосе.

Существуют два основных вида:

История[править | править код]

Первые образцы космических скафандров были созданы в конце 1950-х гг. в СССР. Вначале они были созданы для первых живых существ в космосе – собак, Рыжик и Лиса (впервые испытаны 24 июня 1954).

Для высадки на поверхность Луны по программе «Аполлон» в 1969-1972 гг. был создан скафандр Apollo A7L. Это был скафандр мягкого типа. Он состоял из 17 слоев различных прочных материалов. Под внешний скафандр надевали терморегулирующий комбинезон, пронизанный сетью трубочек с циркулирующей по ним водой. Масса лунного скафандра составляла порядка 90 кг. Автономная система жизнеобеспечения была рассчитана на шесть часов работы на поверхности Луны плюс 30 минут аварийного резерва.

Скафандры для выхода в открытый космос совершили значительную эволюцию со времен «Беркута». Космонавтами и астронавтами собрано множество конструкций (антенны, фермы, солнечные батареи и т. д.). Доказана возможность успешной работы человека в открытом космосе.

В настоящее время (в 2020 г.) совершены сотни выходов в открытый космос. Решены многие научные задачи, произведены ремонты космических кораблей, станций и спутников (наиболее известен ремонт телескопа «Хаббл», который отремонтировали астронавты).

Опасности выходов в открытый космос[править | править код]

Выходы в открытый космос опасны по множеству различных причин. Глубокий вакуум, экстремальные температуры от минус 150 °С до плюс 150 °С, излучение Солнца, вероятность столкновения с частицами космического мусора или микрометеоритами. В условиях открытого космоса космонавта защищает скафандр. Потенциальную опасность несёт возможность потери или недопустимого удаления от космического корабля, грозящая гибелью из-за израсходования запаса дыхательной смеси. Опасны также возможные повреждения или проколы скафандров, разгерметизация которых грозит декомпрессией и быстрой смертью, если космонавты не успеют вовремя вернуться в корабль. Инцидент с повреждением скафандра произошёл во время полёта «Атлантиса» STS-37, маленький прут проколол перчатку одного из астронавтов. По счастливой случайности разгерметизации не произошло, поскольку прут застрял и блокировал собою образовавшееся отверстие. Прокол даже не был замечен до тех пор, пока астронавты не вернулись в корабль и не начали проверку скафандров.[1]

Показательно, что самый первый достаточно опасный инцидент случился во время первого выхода космонавта в открытый космос в 1965 г. Выполнив программу первого выхода, Алексей Архипович Леонов испытал трудности с возвращением на корабль, поскольку отпустив поручень, он в условиях невесомости не мог войти ногами в люк шлюзовой камеры космического корабля «Восход». Это произошло из-за того, что скафандр Леонова был мягкого типа. Его скафандр раздулся. Также шарниры скафандра «Беркут» имели недостаточную подвижность, которая напрямую зависит от уровня давления в скафандре. Совершив несколько попыток войти в шлюз ногами вперед, космонавт решил войти в него головой вперед, что категорически запрещалось инструкцией. Повернув регулятор давления, космонавт снизил уровень избыточного давления в скафандре с режима 0,4 атм на режим 0,27 атм, что позволило ему вернуться в шлюзовую камеру. Возможность снижения давления была предусмотрена конструкцией скафандра. Внутри камеры космонавт с большим трудом развернулся и закрыл за собой люк. Затем шлюзовая камера была надута, давление в ней сравнялось с давлением в кабине корабля. Космонавт Леонов вернулся в корабль.

Ещё один потенциально опасный случай произошёл во время второго выхода в открытый космос астронавтов космического корабля «Дискавери» (полёт STS-121). От скафандра Пирса Селлерса отсоединилась специальная лебёдка, которая помогает вернуться на станцию и не даёт астронавту улететь в открытый космос. Вовремя заметив проблему, Селлерс с напарником смогли прикрепить устройство обратно и выход был завершён благополучно.

РадиоСкаф[править | править код]

Списанные скафандры «Орлан-М» в 2006 и 2011 годах стали оболочкой для экспериментальных миниспутников, запущенных с борта МКС (см. проект «РадиоСкаф»)[2].

См. также[править | править код]

Литература[править | править код]

Документалистика[править | править код]

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]

Завтра исполняется ровно 49 лет с момента первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным в 1961-м году. В этот день вся планета отмечает всемирный день авиации и космонавтики.

По этому поводу я решил написать пост про космические скафандры – рассказать про историю их возникновения, конструкцию и по возможности сравнить наши скафандры с американскими аналогами.

Немного докосмической истории

Необходимость создания скафандра появилась еще в начале 30-х годов. Дело в том, что летчики-испытатели даже в кислородных шлемах не могли подняться на высоты больше 12 км из-за пониженного атмосферного давления. На этой высоте азот, растворенный в тканях человека, начинает переходить в газообразное состояние, что приводит к возникновению болевых ощущений.

Поэтому в 1931-м году инженер Е. Чертовский спроектировал первый скафандр «Ч-1». Он представлял собой простой герметичный комбинезон со шлемом, снабженным небольшим стеклом для обзора. Вообще, в «Ч-1» можно было делать все что угодно, но только не работать. Но тем не менее он стал прорывом. Позднее до войны Чертовский успел спроектировать еще шесть моделей скафандров.

После войны стали появляться первые реактивные истребители, которые резко задрали планку максимальных высот. В 1947-1950 годах группа конструкторов под руководством А. Бойко создала первые послевоенные авиаскафандры, получившие название ВСС-01 и ВСС-04 (высотный спасательный скафандр). Они представляли собой герметические комбинезоны из прорезиненной ткани, к которым крепились несъемные откидные шлемы и кислородные маски. Излишки давления на высоте стравливались специальным клапаном.

Начало разработки

Вообще, разработка скафандров поначалу складывалась у нас не очень хорошо. Дело в том, что существующие наработки скафандров были бесполезны в случае разгерметизации корабля в космосе. И конструкторы тут не причем – просто им дали задание разработать защитный костюм, рассчитанный на спасение космонавта только после приземления или приводнения спускаемого модуля. Среди противников скафандров были даже некоторые из конструкторов корабля – они считали возможность разгерметизации ничтожной. Их слова подтверждал удачный полет Лайки в ГЖК (герметической кабины для животных)

Споры удалось прекратить только после личного вмешательства Королева. При этом до полета Гагарина оставалось всего 8 месяцев. За это время был создан скафандр СК-1

Всего существует 3 класса скафандров:

• спасательные скафандры – служат для защиты космонавтов в случае разгерметизации кабины или при значительных отклонениях параметров ее газовой среды от нормы;

• скафандры для работы в открытом космосе на поверхности космического корабля или вблизи его

• скафандры для работы на поверхности небесных тел

СК-1 был скафандром первой категории. Он использовался во время всех полетов кораблей первой серии «Восток»

СК-1 «работал» в паре со специальным теплозащитным комбинезоном, который надевался космонавтом под основной защитный костюм. Комбинезон был не просто одеждой, он представлял собой целое инженерное сооружение с вмонтированными в него трубопроводами системы вентиляции, поддерживавшей необходимый тепловой режим тела и удалявшей влагу с продуктами дыхания. В непредвиденных условиях, система жизнеобеспечения скафандра (СЖО) вместе с СЖО кабины «продлевали» существование космонавта на 10 суток. В случае разгерметизации кабины автоматически закрывалось прозрачное «забрало» – иллюминатор шлема – и включалась подача воздуха из баллонов корабля.

Но у него был существенный недостаток. Его мягкая оболочка под действием внутреннего избыточного давления всегда стремится, принять форму тела вращения и распрямиться. Согнуть какую-либо ее часть, скажем, рукав или штанину, не так-то просто, и чем больше внутреннее давление, тем труднее это сделать. При работе в первых космических скафандрах из-за их относительно низкой подвижности космонавтам приходилось затрачивать немалые дополнительные усилия, что в итоге вело к повышению интенсивности обменных процессов в организме. Из-за этого, в свою очередь, приходилось увеличивать массу и габариты запасов кислорода, а также блоков системы охлаждения.

Также был создан скафандр СК-2. По сути это тот же СК-1, только для женщин. Он имел немного другую форму, учитывающие их физиологические особенности.

Аналог

Американским аналогом нашему СК-1 был скафандр для кораблей «Меркурий». Он также являлся исключительно спасательным скафандром и был изготовлен в 1961-м году

В дополнение ко всему у него был металлизированный наружный слой для отражения тепловых лучей.

Беркут

В середине 1964-го руководители советской космической программы приняли решение о новом эксперименте на орбите – первом выходе человека с борта космического корабля в открытый космос. Это обстоятельство ставило перед разработчиками скафандров целый ряд новых технических задач. Они, конечно, диктовались серьезными различиями между внутренней средой космического корабли и условиями внешнего пространства – царства почти полного вакуума, вредных излучений и экстремальных температур.

Перед разработчиками ставились две основные задачи:

Во-первых, скафандр для выхода в космос должен был защищать от перегрева, если космонавт находится на солнечной стороне, и, наоборот, от охлаждения – если в тени (разница температур между ними составляет более 100°С). Также он должен был защищать от солнечной радиацией и от метеорного вещества.

Во-вторых, обеспечить максимальную безопасность человеку, быть предельно надежным и иметь минимальный объем и массу. Но самое главное, что при всем этом космонавт в нем должен быть работоспособен, т.е. передвигаться около корабля, выполнить определенную работу и т.д.

Все эти требования удалось реализовать в скафандре «Беркут»

Кстати, начиная с «Беркута» все наши скафандры стали называться птичьими именами.

Скафандр был сделан из нескольких слоев пленки с блестящей алюминиевой поверхностью. Место между слоями специально имело зазор для того, чтобы снизить передачу тепла в любую сторону. Принцип термоса – тепло не берется и не отдается. Кроме того, слои пленки-ткани разделилясь специальным сетчатым материалом. В результате удалось добиться очень высокого уровня теплового сопротивления. Глаза космонавта защищал особый светофильтр из тонированного органического стекла толщиной почти полсантиметра. Он играл двоякую роль – ослаблял интенсивность солнечного света и не пропускал к лицу биологически опасную часть лучей солнечного спектра.

Первый выход в открытый космос имел ограниченные задачи. Потому и система жизнеобеспечения казалась относительно простой и была рассчитана на 45 минут работы. Она размещалась в ранце с кислородным прибором и баллонами емкостью по 2 литра. На корпусе ранца крепился штуцер для их заправки и окошко манометра для контроля за давлением. Из корабля брался воздух, который дополнительно обогащался кислородом и поступал в скафандр. Этот же воздух уносил выделенные космонавтом тепло, влагу, углекислоту, вредные примеси. Такая система называется системой открытого типа

Вся система умещалась в ранце размером 520х320х120 мм, который пристегивался к спине при помощи быстродействующего разъема. На непредвиденный случай в шлюзовой камере установили резервную кислородную систему, которая была соединена со скафандром с помощью шланга.

Аналог

Аналогом для беркута был скафандр для кораблей «Джеминай»

Его корабельныя версия (не знаю как по другому ее назвать) была обычным спасательным скафандром. Модифицированная же версия была разработана для работы за пределами космического корабля

Для этого к основному скафандру добавлялись оболочки тепловой и микрометиоритной защиты.

Ястреб

С 1967-го начались полеты новых кораблей типа «Союз», принципиальное отличие которых от предшественников состояло в том, что они были уже пилотируемыми летательными аппаратами. И, следовательно, потенциальное время работы человека и космосе вне корабля должно было увеличиться. Соответственно невозможно было находиться все время в скафандре. Он надевался только в самых ответственных моментах – взлет, посадка. К тому же встал вопрос о выводе на орбиту нескольких кораблей, их стыковке, что предполагало проведение операций, связанных с переходами людей через открытый космос.

Для этих целей был разработан новый скафандр с новой системой жизнеобеспечения. Его назвали «Ястреб»

Этот скафандр был в основном схож с «Беркутом», различия же состояли в иной системе дыхательной установки, которая относилась к так называемому регенерационному типу. Дыхательная смесь циркулировала внутри скафандра по замкнутому контуру, где очищалась от углекислоты, вредных примесей, подпитывалась кислородом и охлаждалась. Частью системы остались и кислородные баллоны, однако содержащийся в них кислород использовался только на компенсацию утечек и для потребления космонавта. Для этой системы пришлось создать сразу несколько уникальных агрегатов: испарительный теплообменник, работающий в специфических условиях невесомости; поглотитель углекислого газа; электродвигатель, безопасно функционирующий в чистой кислородной атмосфере и создающий необходимую циркуляцию воздушной среды внутри скафандра, и другие.

Для охлаждения организма космонавта использовалось воздушное охлаждение. Для этого необходимо прогонять через скафандр весьма большой объем газа. Это, в свою очередь, требует вентилятора мощностью в несколько сот ватт, а также больших затрат электроэнергии. Да и сильный обдув не очень-то приятен для космонавта.

Заметным плюсом стало то, что масса скафандра не превышает 8-10 кг, а толщина пакета оболочек минимальна. Это дает возможность использовать его с индивидуальной фактурой амортизационных кресел, ослабляющими действие перегрузок при выводе на орбиту и спуске.

На практике «Ястреб» использовался всего один раз – для перехода из «Союза-5» в «Союз-4».

Аналог

Конкретного американского аналога «Ястребу» я не нашел. Отчасти под него вроде подходит скафандр для ранних «Аполлонов»

Кречет

Учитывая эти требования, под руководством А. Стоклицкого, был создан скафандр «Кречет»

Он имел так называемую «полужесткую» оболочку, а вместо ранцевой – встроенную систему жизнеобеспечения. Именно с него пошло словосочетание «войти в скафандр». Потому что в «Кречет» космонавт именно входил, используя «дверцу» на спине. В «дверце» же размещались все системы жизнеобеспечения

Системы «Кречета» обеспечивали рекордное автономное пребывание человека на Лyнe – до 10 часов, в течение которых исследователь мог выполнять работы с большими физическими нагрузками. Для теплового охлаждения впервые применили костюм водяного охлаждения, т.к. водяное охлаждение является единственно возможным методом поддержания приемлемых тепловых условий в скафандре при интенсивной работе космонавта. Чтобы отвести 300-500 ккал/ч тепла, расход воды через костюм водяного охлаждения составляло 1,5-2 л/мин, потребная длина охлаждающих трубок была около 100 метров. Для прокачки воды использовался насос с мощностью двигателя в несколько ватт.

Одновременно с водяным охлаждением имелся контур циркуляции и регенерации воздушной среды внутри скафандра и удаления влаги. Также был запас кислорода для компенсации утечек.

Аналог

Это, пожалуй, единственный случай, когда американский аналог известнее нашего. Именно в нем Нил Армстронг ступил в 1969-м на поверхность Луны

Скафандр был изготовлен из высокопрочных синтетических тканей, металла и пластмасс. Под скафандр космонавт надевал легкий цельнокроеный костюм с датчиками для биотелеметрии. Кроме того, под скафандр надевался также специальный костюм водяного охлаждения, который был рассчитан на непрерывную эксплуатацию в течение 115 час. В этом костюме из нейлонового спандекса имелась система полихлорвиниловых трубок общей длиной около 90 м, по которым непрерывно циркулировала холодная вода, поглощавшая выделяемое телом тепло и отводящая его к внешнему холодильнику. Благодаря такому костюму температура кожи на различных участках тела не выходила за пределы 40°С.

На ладони были специальные проволочные стяжки, которые не давали перчатке раздуваться при избыточном давлении в скафандре. Для обеспечения ловкости работы руками на пальцах перчаток имелись удлинения-захваты, с помощью которых космонавт мог поднимать мелкие предметы.

Шлем космонавта сделан из прозрачного поликарбоната и обладал большой ударной прочностью. Его сферическая форма давала космонавту возможность поворачивать голову в любую сторону. Кислород поступал в шлем со скоростью 162 л/мин, а герморазъем на левой стороне шлема позволял космонавту в скафандре пить или принимать пищу. Ранцевая система жизнеобеспечения прикреплялась к спинке скафандра и на Земле весла 56,625 кг (для особо дотошных – 554,925 н).

Орлан

После высадки на Луне все работы по «Кречету» прекратились. Однако в комплект лунной программы входил также скафандр «Орлан» – для орбитальных работ

К его разработке вернулись в 1969-м, когда начались работы по первой орбитальной станции. Именно модификации «Орланов» мы использовали на «Мире» и сейчас используем на МКС.

Всем известно, что экипажи на орбитальных станциях меняются.

Однако существовавшие до этого скафандры были индивидуальными и не обладали возможностью подгонки. Следовательно для каждого нового члена экипажа станции их необходимо было изготавливать и запускать в космос, что было неэффективно при ограниченных грузовых возможностях кораблей «Союз» и «Прогресс». Однако благодаря полужёсткой конструкции в «Орлане» индивидуальными являлись лишь перчатки скафандра, которые доставлялись экипажем, в то время как сами скафандры постоянно находились на станции.

Чтобы обеспечить подвижность тела, в скафандре применили шарниры, расположенные в области основных суставов – плечевых, локтевых, коленных, в области лодыжек, пальцев рук и т. д. Кроме того, в последующих модификациях для повышения подвижности в ряде сочленений использовались герметические подшипники (например, в плечевом или кистевом сочленениях).

С момента первого использования «Орлана» на «Салюте-6» в 1977 до затопления «Мира» в 2001-м на околоземной орбите использовалось 25 комплектов «Орланов» всех разновидностей. Часть из них сгорела вместе с последней станцией «Мир». За это время в «Орланах» совершено 200 выходов 42 экипажами. Общее время работы превысило 800 часов.

У «Орлана» существует множество модификаций. Самая интересная на мой взгляд – «Орлан-ДМА»с установкой для перемещения и маневрирования в открытом космосе.

НПП «Звезда» не озвучивает стоимость «Орлана». Однако в одном и репортажей я когда-то слышал цифру в миллион долларов. Могу ошибаться.

Аналог

Американские астронавты честно и открыто признаются, что их нынешние скафандры гораздо хуже и неудобнее наших. Стоят они при этом 12-15 миллионов. Так что полноценного аналога нынешним «Орланам» не существует.

Стриж

Во время создания «Бурана» создавался новейший спасательный скафандр «Стриж»

Я не до конца уверен, что это именно он на фотографии, но вроде как он. В комплекте к «Стрижу» разрабатывалось катапультное кресло К-36РБ. Специалисты называли «Стриж» лучшим скафандром из существующих когда-либо. Однако с прекращение работ по «Бурану»… в общем как обычно у нас в стране.

P.S. Прошу прощения за качество фоток, особенно американских скафандров.

Если статья понравится, попробую за пару дней написать пост про Шатлы и Бураны. Только, хаброредакция, не запрещай, пожалуйста, космические посты. А то продолжение про «Камбалу» я так и не написал.

Одежда космонавтов — скафандр

Следует начать с самого определения слова скафандр, которое с древнегреческого дословно переводится как «судно человека» или «лодкочеловек». Первым употребил данное слово, в известном нам смысле, французский аббат и математик Ла Шапель для описания разработанного им костюма. Упомянутый костюм являлся аналогом водолазного и предназначался для комфортной переправы солдат через реку. Несколько позже были созданы авиационные скафандры для летчиков, цель которых – обеспечить спасение летчика при разгерметизации кабины и во время катапультирования. С началом космической эры сформировался новый тип скафандра – космический.

Первый космический скафандр

Скафандр первого космонавта («СК-1») – Юрия Гагарина, был спроектирован как раз на базе авиационного костюма «Воркута». «СК-1» являлся мягким типом скафандра, который состоял из двух слоев: термопластика и герметичной резины. Внешний слой скафандра был обличен в оранжевый чехол, для более удобного проведения поисковых работ. Кроме того, под скафандр надевался теплозащитный комбинезон. К последнему крепились трубопроводы, задача которых заключалась в вентиляции костюма, вывода влаги и углекислоты, выделяемой человеком. Вентиляция происходила при помощи специального шланга, подключаемого к скафандру внутри кабины. Также «СК-1» имел так называемое ассинтезирующее устройство – нечто вроде эластичных трусов со сменными поглощающими прокладками.

Основная цель такого скафандра – уберечь космонавта от пагубного влияния окружения в аварийной ситуации. Поэтому при разгерметизации вентиляционный шланг мгновенно отсекался, опускалось забрало шлема и запускалась подача воздуха и кислорода из баллонов. При нормальной работе корабля, время работы скафандра составляло около 12-ти суток. В случае же разгерметизации или неполадки системы жизнеобеспечения (СЖО) – 5 часов.

Современный космический скафандр

Выделяют два основных типа космических скафандров: жесткий и мягкий. И если первый может вместить внушительный функционал системы жизнеобеспечения и дополнительные защитные слои, то второй — менее громоздкий и значительно повышает маневренность космонавта.

К первому выходу человека в открытый космос (Алексей Леонов) космические скафандры разделились еще на три типа: для спасения в случае аварийной ситуации, для работы в открытом космосе (автономный), а также универсальный.

Базовой моделью российского скафандра без выхода в открытый космос является «Сокол», американского «ACES». Первая модель «Сокола» вошла в эксплуатацию в 1973-м году, и надевается космонавтами при каждом полете на кораблях «Союз».

«Сокол»

Конструкция современной версии скафандра («СОКОЛ КВ-2») включает два склеенных слоя: силовой – снаружи, и герметичный – внутри. К гермооболочке подведены трубопроводы для осуществления вентиляции. Трубопровод для подведения кислорода подключен только к шлему скафандра. Габариты скафандра зависят напрямую от параметров человеческого тела, но имеют требования к космонавту: рост 161-182 см, обхват груди – 96-108 см. В целом значительных нововведений в этой модели не было и скафандр отлично справляется с поставленной целью – сохранение безопасности космонавта во время космической транспортировки.

«Орлан-МК»

Советский космический скафандр, предназначенный для ведения работ в открытом космосе. Модель МК применяется на МКС с 2009-го года. Данный скафандр является автономным и способен поддерживать безопасную работу космонавта в открытом космосе в течение семи часов. В конструкцию «Орлан-МК» входит небольшой компьютер, который позволяет видеть состояние всех систем скафандра во время внекорабельной деятельности (ВКД), а также рекомендации в случае неполадок какой-либо из систем. Шлем скафандра имеет золотое напыление для уменьшения вредного влияния солнечных лучей. Стоит отметить, что в шлеме имеется даже специальная система для продувки ушей, которые закладывает при изменении давления внутри скафандра. Ранец, расположенный позади скафандра, содержит механизм снабжения кислородом. Вес «Орлан-МК» составляет 114 кг. Время работы вне корабля – 7 часов.

О стоимости такого скафандра можно лишь предполагать: в диапазоне от 500 тыс. долларов до 1.5 млн долларов.

Настоящие испытания для разработчиков скафандров начались с момента начала подготовки высадки астронавтов на Луну. Для осуществления поставленной задачи был разработан скафандр «A7L». Кратко говоря о конструкции данного скафандра, следует упомянуть несколько особенностей. «A7L» состоял из пяти слоев, имел теплоизоляцию. Внутренний гермокостюм имел несколько разъемов для СЖО, внешняя прочная оболочка включала два слоя: противометеорный и огнестойкий. Сама оболочка была сделана из 30-ти различных материалов для обеспечения вышеупомянутых характеристик. Заметным компонентом «A7L» являлся носимый на спине ранец, который содержал основные компоненты СЖО. Примечательно, что во избежание перегрева астронавта, а также запотевания гермошлема, внутри скафандра циркулировала вода, которой передавалось тепло, выделяемое телом человека. Нагретая вода поступала в ранец, где охлаждалась посредством сублимационного холодильника.

Стоимость одного такого скафандра составляет 12 млн долларов.

Одежда космонавтов будущего

Недалеко заглядывая, скажем о введение в эксплуатацию новой модификации скафандра «Орлан-МКС» в 2016-м году. Основными особенностями данной модели является автоматическая терморегуляция, в зависимости от сложности выполняемой космонавтом работы в данный момент, и автоматизация подготовки скафандра для выполнения выхода в открытый космос.

НАСА также занимается разработкой новых скафандров. Один из таких прототипов уже проходит тестирование – «Z-1». Несмотря, что «Z-1» внешне очень схож со скафандром Базза Лайтера из мультфильма «История игрушек», его функционал имеет некоторые значительные инновации:

Но с «Z-1» уже на начальных этапах возникли проблемы – его громоздкость не позволяет находиться в нем астронавтам на борту некоторых космических кораблей. Поэтому НАСА, помимо «Z-1» и уже анонсированной модификацией — «Z-2», сообщает о работе над еще одним прототипом, особенности которого пока не раскрываются.

Нельзя не отметить, что в данной области возникают и инновационные смелые предложения, наиболее известное из которых — «Biosuit». Дэва Ньюмен — профессор Аэронавтики одного из лучших вузов мира (Массачусетского технологического) работала над концепцией такого костюма более 10-ти лет. Особенностью «Biosuit» является отсутствие пустого пространства в костюме для наполнения его газами с целью создания внешнего давления на тело. Последнее – производится механическим образом при помощи сплава титана и никеля, а также полимеров. То есть скафандр сам стягивается, создавая давление на тело. Будучи разделен на сегменты, «Biosuit» «не боится» проколов скафандра в том или ином места, так как место прокола не приведет к разгерметизации всего костюма, и может быть просто заклеено. Кроме того, данная технология значительно понизит вес скафандра и предотвратит травмы астронавтов, возникающие в результате работы в тяжелом костюме. Что еще остается в процессе разработки – так это шлем, который, к сожалению, по указанной технологии создать скорее всего не удастся. А посему, вероятно, в будущем нас ожидает некий симбиоз скафандра «Biosuit» и «EMU».

Подводя итоги, хочется отметить, что стремительное развитие технологий приводит к столь же стремительному развитию космической техники, инструментов и снаряжения. Тормозным фактором развития скафандров может быть лишь финансирование, так как данное снаряжение стоит миллионы долларов.

Похожие статьи

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!