какую реку пришлось форсировать французам

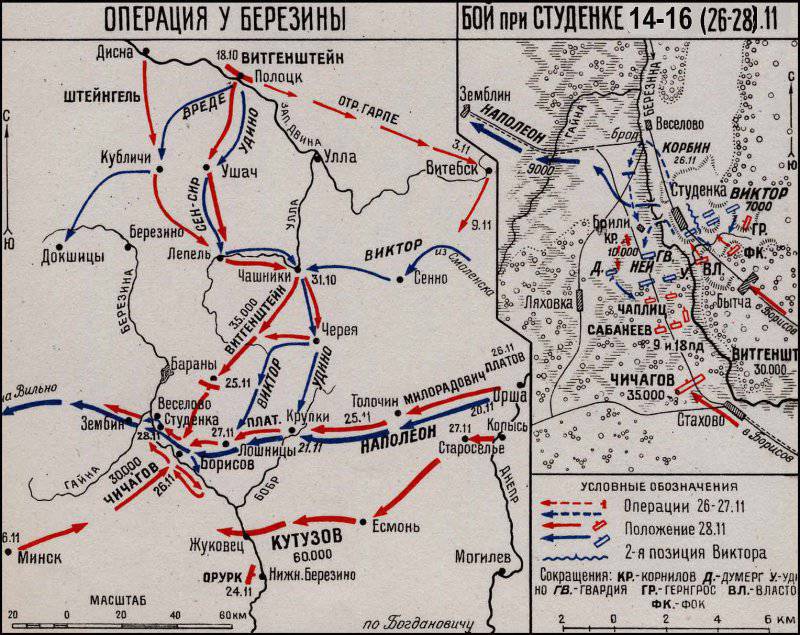

Сражение при Березине 14–17 (26–29) ноября 1812 г.

После сражения под Красным (Сражение при Красном 3–6 (15–18) ноября 1812 года ) Кутузов дал войскам один день отдыха – 7 (19) ноября. Войска было необходимо привести в порядок, очистить тылы от остатков разбитых французских войск. Преследование противника продолжили авангард Милорадовича, казаки Платова, отряд Ожаровского и других командиров отдельных соединений. Для дальнейшего наступления было очень важно установить связь с армиями Витгенштейна и Чичагова, чтобы нанести скоординированные удары по противнику. Русское командование считало, что войска противника могут уйти в Литву, или двигаться на Волынь, на соединение с австрийско-саксонскими войсками. Движение французов на север, чтобы соединиться с Виктором и Сен-Сиром, считалось маловероятным. Витгенштейну было приказано усилить давление на правый фланг отступающей армии противника, и обещали ему в подкрепление силы Платова и генерал-адъютанта Кутузова. Главнокомандующий также предписал Чичагову ускорить выход к Березине, чтобы упредить Наполеона и занять раньше него Борисов. Кутузов, считал, что Чичагов уже соединился с войсками Лидерса и Эртеля, таким образом, его армия должна была возрасти до 60 тыс. солдат. С такими силами адмирал Чичагов вполне мог противостоять войскам Наполеона, которые были почти без кавалерии и артиллерии.

Одной из проблем Главной армии был вопрос снабжения. По мере удаления на запад армия получала всё меньше и меньше продовольствия. Чтобы несколько улучшить ситуацию, было решено захватить несколько баз французов. Одна из крупных продовольственных баз противника располагалась в Могилеве. Главнокомандующий отдал приказ отрядам Ожаровского и Давыдова захватить её. Ожаровский отлично выполнил этот приказ. По пути Ожаровский разгромил у местечка Горки отряд противника. В бою было уничтожено около 1,5 тыс. солдат противника, около 600 захватили в плен и взяли 4 орудия. Кроме того, Ожаровский истребил отряд противника в Шклове и спас город от уничтожения. К отряду Ожаровского примкнули 10 тыс. казаков украинского ополчения. 12 (24) ноября его отряд захватил город и приступил к очищению юга Белоруссии от противника.

Кроме того, командование предприняло меры по созданию продовольственных баз в Смоленске, Киеве, увеличению запасов в магазинах Бобруйска. Не менее тяжёлым положение было с зимним обмундированием. Основная масса солдат по-прежнему была в летнем обмундировании. В результате ежедневно из армии убывало значительное число заболевших солдат, которыми были забиты идущие позади подвижные и учреждаемые в тылу стационарные госпитали. Такие потери превысили боевые и составили 30 тыс. человек. После сражения при Красном армия Кутузова имела не более 50 тыс. солдат.

В то время, как Главная армия двигалась южнее Московской дороги, Чичагов с помощью авангарда Ламберта быстрым ударом 4(16) ноября захватил Минск, где были значительные продовольственные запасы противника (около 2 млн. пайков). В городе и его окрестностях было захвачено более 4 тыс. солдат противника, в основном это были раненые и больные. 9 (21) ноября авангард Ламберта, после яростного боя, разгромил превосходящие силы противника и захватил переправу у Борисова (Южное направление. Наступление армии Чичагова ). Оставшиеся силы противника под началом Домбровского были вынуждены отступить и двинулись навстречу Наполеону. За авангардом Ламберта к Борисову подошли главные силы Чичагова и утвердились на этой позиции. Одновременно прибыли отряды Чаплица и Луковкина. Чаплиц вышел к Зембину, а Луковкин – к Шабашевичам. Чичагов стал переправлять войска на левый берег Березины. Причем, вместо того, чтобы сначала переправить кавалерию и пехоту, он начал переводить артиллерию и обозы, хотя уже 9 ноября было известно, что французов следует ожидать через 2-3 дня.

В Борисове Чичагов также получил сообщение от Витгенштейна, что его войска теснят части Удино и Виктора, которые, по его мнению, отходят через Лошницы на юг к Нижнему Березино. Чичагов направил к Лошницам 3 тыс. авангард под началом Палена (Ламберт получил тяжёлое ранение и был направлен на лечение), чтобы установиться связь с войсками Витгенштейна. Отряд Палена, двигаясь по Смоленской дороге без должных мер охранения, у Лошниц напоролся на 10 тыс. авангард армии Наполеона под началом Удино. Дорога, по которой шёл Пален, проходила в густом лесу, что исключало возможность развертывания войск. Непосредственно у Лошниц дорога выходила из леса и проходила через небольшой перелесок. Удино получив сведения о движении русских войск, развернул свой корпус именно в этом перелеске. Поперёк дороги он разместил артиллерию с пехотой, позади кавалерию. Когда русская колонна выходила из леса, она была встречена огнем французской кавалерии. Воспользовавшись замешательством русских и тем, что они не могли развернуть войска, выдвинув артиллерию, Удино пошёл в атаку. Русская пехота была загнана в лес, а кавалерия опрокинута. Русские, преследуемые французской кавалерией, отступили к Борисову. Французы появились у Борисова почти одновременно с отступающими русскими войсками.

Витгенштейн действовал не лучше Чичагова. Сначала он предполагал, что Наполеон пойдёт на соединение с корпусами Виктора и Удино, которые занимали Черею. Однако вскоре пришли известия, что французские войска ушли на соединение с Наполеоном. Действия французов утвердили Витгенштейна в мысли, что французы будут пытаться переправиться южнее Борисова. Об этом он сообщил в письме Чичагову. Витгенштейн не знал, что войска Виктора отступили вопреки приказу Наполеона, который требовал удерживать позиции и создавать видимость наступления всей французской армии на северо-запад. Установив факт отхода французских войск, Витгенштейн стал медленно двигаться вслед за ними.

Наполеону после поражения под Красным необходимо было решить две главные задачи. Во-первых, приложить все усилия, чтобы сохранить основные кадры войск, которые отступали на запад под постоянными ударами русских регулярных частей и партизанских отрядов. Во-вторых, перед ним стояла труднейшая задача по спасению войск от одновременно удара трёх русских армий, которые вместе насчитывали около 100 тыс. человек.

Находясь в Орше, французский император переформировал 1-й корпус Даву в три батальона, 3-й корпус Нея также свели в три батальона, 4-й корпус Богарне и 8-й корпус Жюно были сведены в два батальона каждый. Наполеон даже приказал собрать знамена всех корпусов и сжечь их. Оставшуюся артиллерию также реорганизовали. В Оршу прибыло 30 орудий из 9-го корпуса Виктора, кроме того в самом городе уже был парк из 36 пушек. Из них сформировали 6 батарей и усилили ими корпуса Нея, Даву и Богарне. Войска получили необходимые боеприпасы и продовольствие из складов в Орше и Дубровне. Из оставшейся конницы был сформирован отряд в 500 офицеров, Наполеон назвал его «своим священным эскадроном». Эти меры повысили боеспособность армии. С прибытием корпусов Виктора и Удино численность армии возросла примерно до 75 тыс. человек, общая же численность с отставшими и больными солдатами, которые тянулись за корпусами, была примерно в 85-90 тыс. человек. Боеспособное же ядро армии составляло примерно 40 тыс. солдат.

В Орше Наполеон получил сообщение, что корпус Виктора не смог выполнить поставленную задачу – он должен был оттеснить армию Витгенштейна за Западную Двину. Получено также было сообщение о захвате Минска войсками Чичагова. Обеспокоенный император приказа Удино немедленно выйти к Борисову, чтобы упредить русских. Корпус Виктора должен был сыграть роль флангового авангарда, он должен был убедить Витгенштейна, что армия Наполеона будет отступать севернее Борисова. После отхода главных сил от Орши, корпус Виктора стал играть роль арьергарда.

9 (21) ноября французские войска оставили Оршу и уничтожили все переправы через Днепр. 10 (22) ноября французы прибыли в Толочин. Здесь было получено сообщение о взятие Чичаговым Борисова. Это известие вызвало беспокойство Наполеона, и он созвал военный совет. Был поставлен вопрос о дальнейших действиях армии. Предлагалось повернуть на север, оттеснить Витгенштейна за Двину, и через Глубокое идти на Вильно. Жомини считал, что можно выйти к Борисову, форсировать Березину и пробиваться на Вильну. В это время поступило донесение Удино об обнаружении брода у деревни Студенки. Это окончательно определило решение Наполеона переправиться у Борисова.

До Борисова армия Наполеона шла три дня. Первым в город вступил Удино, за ним шли гвардейские части. Здесь Наполеон два дня простоял в нерешительности. Удино принял проходившие по правому берегу русские части, выбитые из Борисова и переправившиеся через Березину у Веселова, за авангард Витгенштейна. Когда французский штаб убедился, что это предположение ошибочно, началась энергичная подготовка к переправе. Для отвлечения внимания Чичагова начали готовить ложную переправу у Нижнего Березино, где несколько тысяч солдат были должны проводить демонстративные действия. Настоящую переправу готовили у д. Студенка, в 15 км от Борисова вверх по течению Березины.

Обман удался, Чичагов, как и Витгенштейн был введён в заблуждение. Адмирал предположил, что Наполеон хочет прорываться в сторону Минска, чтобы соединиться с австро-саксонскими войсками. Чичагов вопреки совету начальника штаба Сабанеева и командиров корпусов приказал сосредоточить войска у Нижнего Березино. У Борисова был оставлен корпус Ланжерона, и у деревни Брыли отряд Чаплица. Кроме того, Ланжерон посчитал, что противник пытается восстановить переправу в Борисове и приказал Чаплицу оставить у Зембина только наблюдательный отряд, а остальном силам идти к нему. В результате то место, где французы решили переправиться, было прикрыто отрядом генерала Корнилова в составе одного батальона егерей и двух полков казаков при четырех орудиях.

Наполеон, установив факт перемещения главных сил русской армии к югу от Борисова, приказал немедленно навести переправу через Березину у Студенки. Работы начались 14 (26) ноября под началом инженерных генералов Ж. Эбле и Ф. Шасслу. Один мост предназначался для пехоты, другой для кавалерии, артиллерии и обоза. Сапёрам приходилось наводить переправу в ледяной воде. По свидетельствам очевидцев практически все они потом погибли от холода. В этот же день командиры корпусов получили приказ стянуть войска к переправам.

Генерал Корнилов, обнаружив скопление французских войск у Студенки, открыл по ним огонь из своих орудий. Одновременно он направил Чаплицу известие о подготовке переправы. Однако Ланжерон задержал Чаплица в Борисове. Они оба предполагали, что Наполеон переправившись через Березину, пойдёт не на Вильну, а на Минск. Корнилов не мог помешать наведению переправы. Русская батарея вскоре была подавлена огнем 40 орудий, которые установили на высоком берегу Березины. Под защитой артиллерии переправилась кавалерийская бригада Корбино, а за ней на плотах и стрелковый батальон из дивизии Домбровского. Этих сил было достаточно, чтобы оттеснить отряд Корнилова. Когда мосты были готовы, реку форсировала кавалерия Домбровского, кавалерийская дивизия Думерка, 2-й корпус Удино. Эти силы прикрыли подступы к переправе и овладели Зембинским дефиле, где мосты через болота остались в сохранности. Если бы Чаплиц и Лнжерон разрушили эти мосты, то французы потеряли время. Когда Чаплиц подошёл к месту переправы, то встретил превосходящие силы противника, которые оттеснили его за деревню Стахово. Он послал срочное донесение Ланжерону. Последний послал на помощь только два полка, так как опасался уходить от Борисова, где ещё было много французских войск.

Главная армия в это время готовилась к бою. Приказывая Чичагову и Витгенштейну перекрыть пути отхода на запад и север, Кутузов хотел заставить противника двигаться на юг, где её ожидали главные силы русской армии. 15 (27) ноября Главная армия была остановлена на отдых, готовясь к решающему сражению.

Сражение на Березине 16 – 17 (28 – 29) ноября

Утром 16 ноября Наполеон по-прежнему удерживал оба берега Березины за собой. Он хотел перевести обоз и корпус Виктора. Он ещё не знал о капитуляции дивизии Партуно и считал, что у Виктора две дивизии. На правый берег переправилось около 20 тыс. человек, ещё примерно столько же оставалось на другом берегу.

Корпус Платова заняв Борисов вечером 15 (27) ноября, утром 16 ноября переправился на правый берег реки и двинулся в обход к Зембинскому дефиле.

17 ноября Наполеон понял, что артиллерию и обозы не спасти, и приказа Виктору оставить левый берег. Войска этого корпуса расчистили себе дорогу, сбрасывая людей с моста и стали переходить на другой берег. После того как часть войск перешла на другую сторону император приказал генералу Эбле сжёчь переправу. Наполеон опасался, что за корпусом Виктора прорвётся и русская пехота. Было брошено несколько тысяч ещё боеспособных солдат и огромные толпы отставших небоеспособных французских солдат. Они были брошены, чтобы спасти тех, кто успел переправиться. Большинство брошенных утонули, пытаясь переправиться, или были взяты в плен, часть зарубили казаки.

К Зембинскому дефиле Наполеон вывел только 9 тыс. боеспособных солдат (почти половина из них гвардейцы), за ними следовали толпы, которые утратили боеспособность. Французы переправились через болота и уничтожили за собой мосты. Русские войска перешли болото несколько позже, когда усилившиеся морозы сковали их льдом.

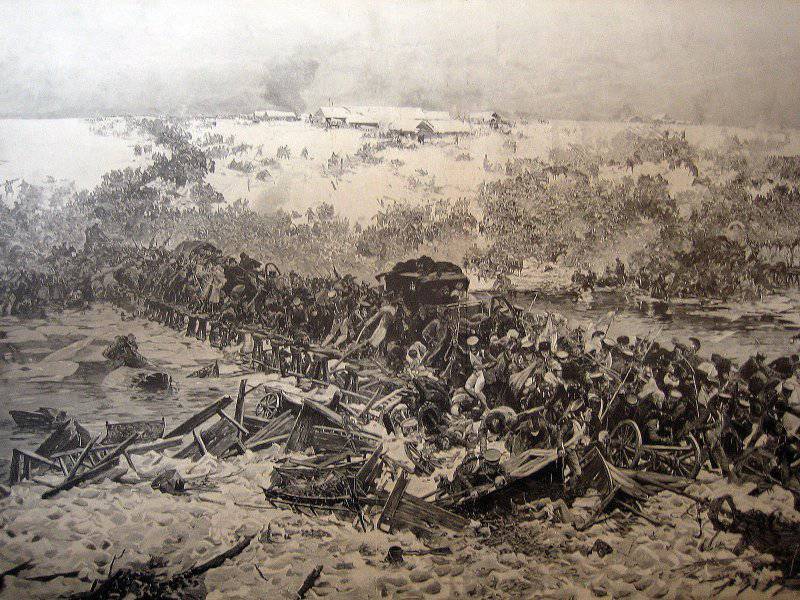

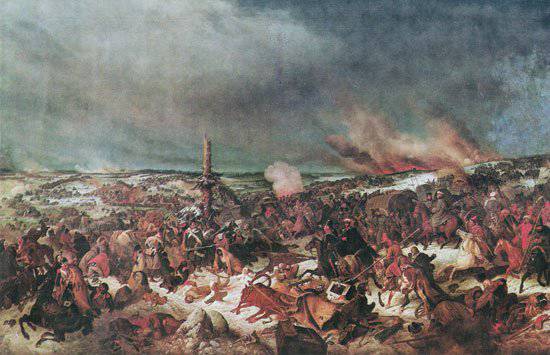

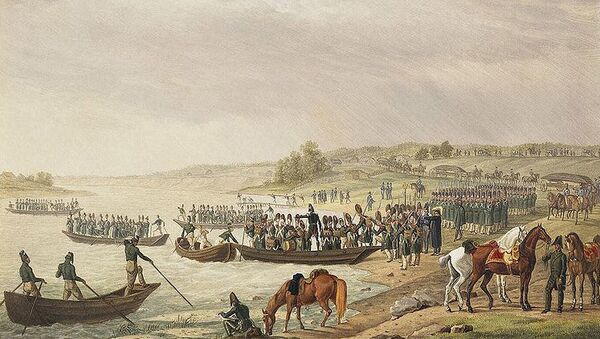

П. Гесс. Переправа через Березину. 1840-е гг.

— Общие потери французской армии за 14–17 (26–29) ноября достигли 50 тыс. солдат (по другим данным 35 тыс. человек). Причем примерно 20 тыс. было потеряно из числа боеспособной части армии, в ходе боев с силами Витгенштейна и Чичагова. Только пленными русские захватили 5 генералов, 427 штаб- и обер-офицеров, около 23,5 тыс. солдат. Фактическая «Великая армия» Наполеона перестала существовать. Переправа через Березину и сопутствующие бои стали катастрофой для французской армии. Русская армия потеряла за это время 6-8 тыс. человек.

— Наполеону удалось избежать на реке Березине окружения и полного поражения, которое могло привести к капитуляции остатков армии вместе с императором. Наполеон смог прорваться в Вильно. Были сохранены цвет генералитета, большая часть офицерского корпуса и императорской гвардии. В результате Наполеон сохранил костяк армии, который он мог нарастить, использовав войска стоявшие в Европе, проведя новую мобилизацию во Франции.

— Наполеону удалось прорваться больше из-за ошибок Чичагова и Витгенштейна, а не благодаря своему умению. Стечение обстоятельств и ряд ошибок русских генералов спасли французского императора. Более активные и решительные действия армий Чичагова и Витгенштейна могли привести к более блестящей победе. С другой стороны, есть мнение, что это был лучший исход для этого боя. Принудив Наполеона дать решающий и возможно последний бой, русские армии понесли бы огромные потери. А в результате сражения при Березине «большая армия» Наполеона и так фактически перестала существовать. Кутузов сохранил солдат, решив стратегическую задачу по ликвидации вражеской армии, с минимальными потерями.

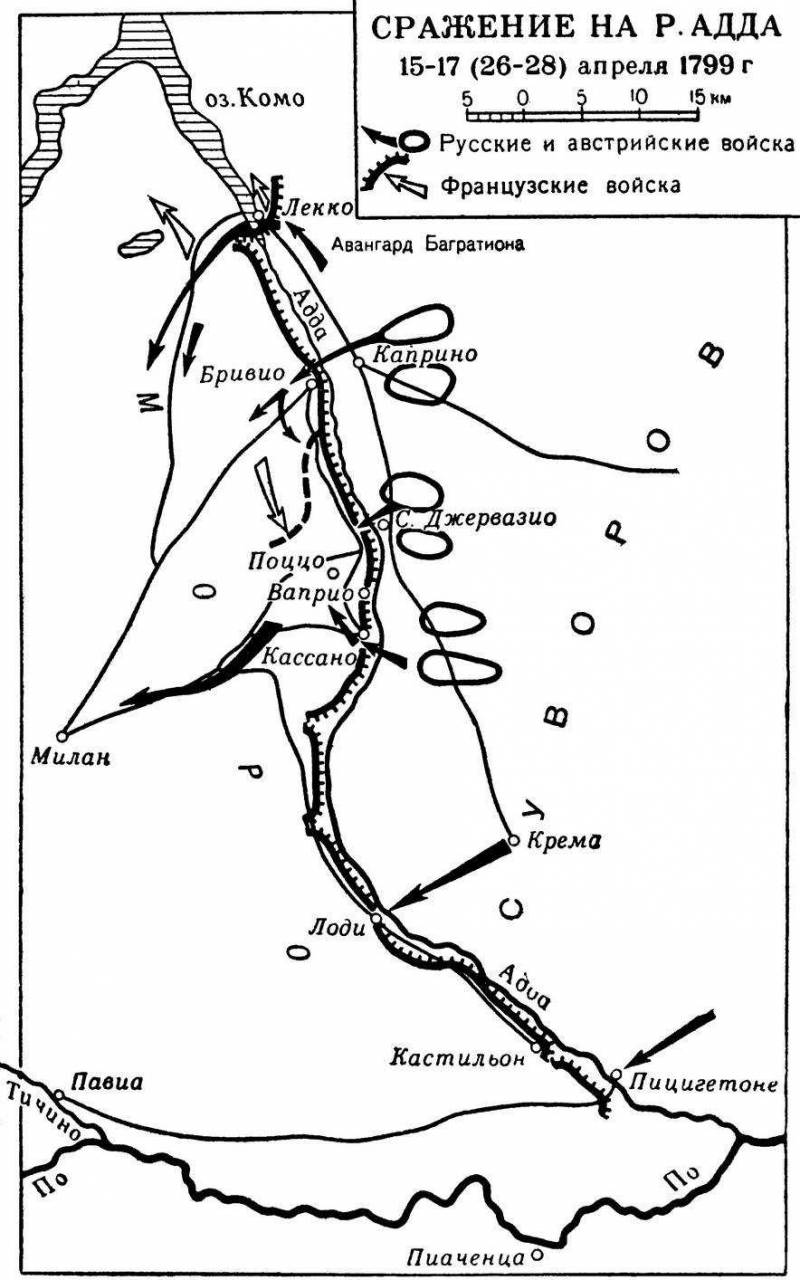

Победа Суворова на реке Адда

220 лет назад, 26—28 апреля 1799 года, русские войска под командованием А. В. Суворова в сражении на реке Адда наголову разбили французскую армию под началом Ж. В. Моро. Русские взяли Милан. Таким образом, почти вся Северная Италия была освобождена от французов.

Ситуация перед битвой

В 1798 году правительство императора Павла Первого решило выступить против Франции, вступив в ряды Второй антифранцузской коалиции. Черноморская эскадра под командованием Ф. Ф. Ушакова была направлена в Средиземное море на помощь союзникам: Турции и Британии.

На сухопутном театре союзники в 1799 году планировали организовать широкомасштабное наступление — на пространстве от Голландии до Италии. Русские войска вместе с союзниками должны были действовать в Голландии, Швейцарии и Италии. В Италии союзную русско-австрийскую армию должен был возглавить Александр Суворов. Австрийское военно-политическое руководство формально согласилось с самостоятельностью русского полководца, но попыталось ему навязать свой стратегический план, имевший в основе оборону границ Австрии. Суворов же планировал действовать в своём стиле, быстро и решительно. Провести решительное наступление в Северной Италии, освободить от французов Ломбардию и Пьемонт. Создать в Италии стратегический плацдарм для удара по Франции, через Лион на Париж.

3 (14) апреля 1799 года Суворов прибыл в лагерь союзных войск в город Верону. Он опубликовал манифест, в которой объявил о восстановлении в Италии прежнего порядка. Когда подошёл корпус Розенберга, имея более 48 тыс. солдат (12 тыс. русских и 36,5 тыс. австрийцев), Суворов решил начать наступление, не считаясь с инструкциями гофкригсрата. 8 (19) апреля полководец начал наступление основными силами из Валеджио на Адду. Для блокады крепостей Мантуя и Пескьера был оставлен 15-тысячный корпус австрийского генерала Края.

Французские силы. Наступление союзников

Французская армия под командованием Шерера после неудачного наступления и поражения от австрийцев при Маньяно отступила и своими главными силами заняла оборону по западному берегу реки Адда. Однако две дивизии (около 16 тыс. человек) запаздывали, поэтому переправу на фронте протяженностью около 100 км защищали 28 тыс. французских солдат. У французов была сильная природная позиция: река Адда была довольно глубокой, вброд её перейти было нельзя. Правый берег был выше левого, то есть удобен для стрелков. В верхней части реки, от озера Комо до Кассано, берега были высокими, крутыми; ниже Кассано – берега становились низменными, болотистыми, сама река распадалась на рукава, что затрудняло переправу. Мосты у Кассано, Лекко и другие переправы были хорошо защищены французами. При подходе русских французы взорвали мосты.

Суворов своим наступлением на Брешиа, Бергамо и Лекко обеспечивал свой правый фланг, связываясь с австрийскими войсками в Тироле и пытаясь обойти вражескую армию с её левого крыла, а затем продолжить движение на юго-запад, тесня врага к реке По. В авангарде был Багратион (3 тыс. человек) и австрийская дивизия Отта. За авангардом следовали главные силы австрийцев под началом Меласа. Дивизия Гогенцоллерна (6,5 тыс. человек) занимала левый фланг и двигалась через Поццолу на Кремону. Она должна была обеспечить левый фланг армии от возможной фланговой атаки противника. 10 (21) апреля союзники взяли крепость Брешиа, 13 (24) апреля – Бергамо. 14 (25) апреля союзные войска достигли реки Адды.

При этом Суворов был недоволен союзниками. Действовал русский полководец быстро и решительно, задержек не терпел. Войска выступали ночью, делали частые короткие привалы. За 14 часов армия должна была пройти до 30 вёрст. Правда, такой темп движения удавалось выдерживать не всегда, иногда дороги были слишком сложными. Австрийцы к такому не привыкли и стали жаловаться на большие переходы и быстроту маршей. Это вызвало раздражение Александра Васильевича. Так, он устроил выволочку самому австрийскому командующему Меласу, который дал войскам хороший отдых после длительного марша под дождем, что сорвало график движения армии. Суворов написал Меласу: «За хорошей погодой гоняются женщины, щеголи и ленивцы… у кого здоровье плохо, тот пусть и остается назади… В военных действиях следует быстро сообразить – и немедленно же исполнить, чтобы неприятелю не дать времени опомниться… Глазомер, быстрота, натиск…» Далее Суворов старался не смешивать русские части с австрийскими. Исключение сделали только для казаков, которые вели разведку и охранение впереди австрийских колонн.

Главные силы армии Суворова, в которую входил русский корпус Розенберга и австрийские дивизии Вукасовича, Отта и Цопфа (общей численностью около 27 тыс. человек), должны были форсировать водную преграду на участке Бривио, Треццо и затем развивать наступление на Милан. Отряд Багратиона (3 тыс. человек) действовал на вспомогательном направлении у города Лекко. В резерве союзной армии в районе Тревилио оставались дивизии Кейта и Фрелиха (13 тыс. человек), которые ориентировались на переправу у Кассано.

Сражение на реке Адда

В ночь с 15 на 16 апреля понтонеры дивизии Отта начали сооружать мост. К утру 16 апреля его возвели. Первым реку форсировал авангард Отта, за ним казачьи полки Денисова, Молчанова и Грекова, далее — основные силы дивизии Отта. После этого реку перешли части дивизии Цопфа. В результате появление австрийцев и русских казаков в Треццо стало для противника полной неожиданностью. Только медлительность и осторожность австрийцев спасла французский батальон в Треццо от немедленного уничтожения. Французы успели подготовиться к обороне поселения. Однако казаки обошли Треццо с севера, и их атака сломила сопротивление противника. Французы бежали на Поццо. Таким образом, благодаря успешному форсированию Адды у Треццо оборона французской армии была взломана.

Видя, что оборона прорвана, Моро приказал армии отступать на Милан. Попытка французского командующего организовать сопротивление у Треццо и Кассана провалилась. Таким образом, русско-австрийские войска сломали сопротивление французской армии на рубеже Адды, форсировав реку на фронте в 55 км. Однако окружить основные силы австрийцев не удалось из-за слабой тактической подготовки австрийских войск. Утомленные австрийцы почти не преследовали противника. Французов преследовали только казаки. 17 (28) апреля союзники подавили сопротивление последних очагов сопротивления врага. Войска Вукасовича и Розенберга разбили части дивизии Серюрье. Французский генерал утратил связь с Моро и не зная об общем положении дел, заночевал. В итоге попал плен. Вскоре Суворов его отпустит под честное слово.

Сражение на реке Адда 16 (27) апреля 1799 г. Гравюра Н. Скиавонетти с картины Синглетона

Итоги

Французская армия была разбита и бежала. Французы потеряли убитыми и ранеными 2,5 тыс. человек, пленными – 5 тысяч, 27 орудий. Наши потери – 2 тыс. убитых и раненых.

Сражение выделяется тем, что форсирование реки на столь широком фронте было новинкой в военном искусстве того времени. Фронт противника был прорван ударом сосредоточенных сил на главном направлении при активных атаках с флангов, что дезориентировало противника. При этом Суворов смог добиться победы в основном используя австрийские войска.

Дорога на Милан была свободна. Город должна была оборонять дивизия Серюрье, но она уже была разбита. Поэтому вечером 17 (28) апреля казаки вошли в Милан. 18 (29) апреля в город прибыл русский главнокомандующий Александр Суворов. Итальянцы встретили его с большим восторгом, как спасителя и избавителя. Вслед за Миланом союзники заняли города Тортона, Маренго и Турин. Стратегия Суворова по разгрому основных сил вражеской армии в поле полностью себя оправдала. За короткий срок вся Северная Италия была освобождена от французов. Остатки французской армии были блокированы в Мантуе, Александрии, сильных цитаделях Тортоны и Турина. Основные же силы французов отступили к Генуе.

Однако успехи Суворова встревожили Вену. С одной стороны, австрийское верховное командование было довольно победами русского полководца. С другой стороны, австрийцы опасались самостоятельности и решительности Александра Суворова. Они желали, чтобы русский полководец остановился, занялся обороной Северной Италии и восстановлением там австрийского господства. Поэтому австрийские войска получили приказ разоружить итальянцев, давить национально-освободительное движение. Суворов был против этого. Поэтому австрийцы решили, что Суворова нужно удалить из Италии, так как его присутствие там опасно.

Автор: Самсонов Александр Статьи из этой серии: Итальянский поход Суворова

Переход французов через реку Неман в 1812 году

Быстрое приближение наполеоновской армии в начале 1812 года к границам Российской империи держалось в глубокой тайне, а дипломаты и сам Наполеон заверяли всех в миролюбивых намерениях.

Непосредственным предлогом к нападению на Россию явилось якобы нарушение Александром I Тильзитского мира 1807 года. В ночь с 23 на 24 (с 11 на 12 по старому стилю) июня 1812 года наполеоновская армия перешла границу России и по четырем мостам у Ковно (ныне город Каунас, Литва) начала переправу через реку Неман. Стремясь обеспечить стратегическую инициативу, Наполеон открыл военные действия без объявления войны.

Через сутки, получив известие о вторжение французских войск, российский император Александр I предпринял попытку урегулировать конфликт мирным путем, но Наполеон отклонил мирные предложения.

Русские военные силы были разделены на три части. 1-я Западная армия численностью около 128 тысяч человек и 558 орудий под командованием генерала от инфантерии Михаила Барклая де Толли представляла главные силы русских войск и располагалась между Россиенами (город Ковенской губернии, ныне Расейняй, Литва) и Лидой (ныне город в Западной Белоруссии). 2-я Западная армия под командованием генерала от инфантерии Петра Багратиона в составе 49 тысяч человек и 216 орудий сосредоточилась между реками Неман и Буг. Обе армии прикрывали направления на Санкт-Петербург и Москву. 3-я Западная армия генерала от кавалерии Александра Тормасова численностью 43 тысячи человек и 168 орудий дислоцировалась в районе Луцка (ныне город на Украине), предназначалась для отражения корпуса австрийских войск, находившегося на крайнем правом фланге наполеоновской армии.

Первые две русские западные армии могли противопоставить 420-тысячной массе наполеоновской армии, переправившейся через границу, всего лишь около 170 тысяч.

Центральная и правофланговая группы наполеоновской армии несколько запоздали с переходом через реку Неман. Это лишило Наполеона возможности обрушить сразу же все силы своей армии на русских. 28 (16 по старому стилю) июня 1812 года Наполеон занял Вильно (ныне Вильнюс, Литва) и продолжал развивать наступление. Бонапарт затем попытался использовать выгодно сложившуюся для него ситуацию разобщенности двух Западных армий. Он решил разгромить их поодиночке, используя наступление по внутренней операционной линии, но задуманный им план не удался.

Сразу же после перехода через границу армия Наполеона натолкнулась на упорное сопротивление русского народа. Крестьяне уходили в леса при подходе французов, сжигая деревни и запасы продовольствия и фуража, угоняя скот, заваливая колодцы трупами животных и убитых французских солдат. Они портили мосты, разрушали запруды и спускали воду, чтобы задержать продвижение вражеских отрядов. По словам французов, каждая деревня превращалась при их приближении или в костер или в крепость. Эта ненависть русского народа преследовала наполеоновскую армию в течение всего времени пребывания в России.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников