какую функцию выполняла сухарева башня в xix веке

Сухарева башня

Сухарева башня — выдающийся памятник русской гражданской архитектуры, стоявший с 1695 по 1934 годы в Москве на пересечении Садового кольца, Сретенки и 1-й Мещанской улицы (ныне проспект Мира).

Сухарева башня была построена в 1692—1695 годах на месте старых деревянных Сретенских ворот Земляного города (на пересечении Садового кольца и улицы Сретенка).

Башня была сооружена по инициативе Петра I по проекту М. И. Чоглокова. Название получила в честь Лаврентия Сухарева, чей стрелецкий полк в конце XVII века охранял Сретенские ворота. В 1689 году Пётр I бежал от своей сестры царевны Софьи в Сергиеву лавру, полк Сухарева стал на защиту Петра. В благодарность царь приказал построить на месте старых ворот новые, каменные с часами.

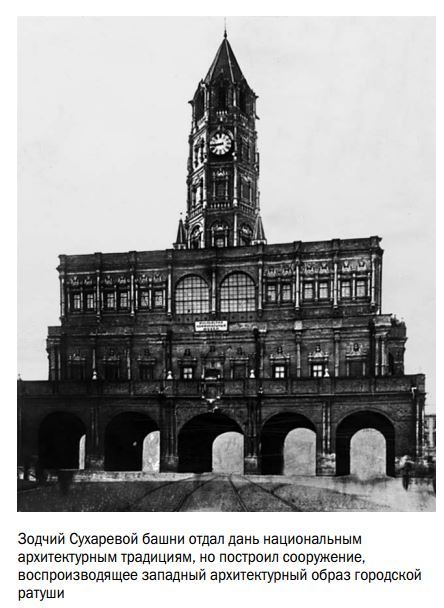

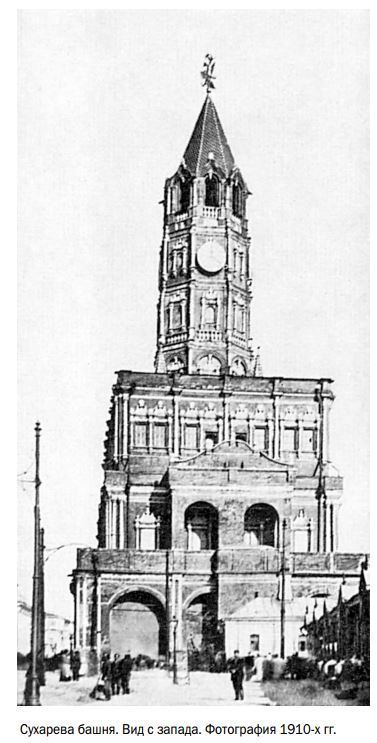

В 1698—1701 годах ворота были перестроены в том виде, в котором они и дошли до начала XX века, с высокой, увенчанной шатром башней в центре, напоминающей западноевропейскую ратушу. Существует предание, что в рапирной (фехтовальной) зале на верху Сухаревой башни проходили заседания секретного Нептунова общества под председательством Ф. Лефорта и Я. Брюса, прозванного «колдуном с Сухаревой башни»[1]. В начале XVIII века в здании этих ворот была размещена морская «навигацкая» школа, а затем московская контора Адмиралтейской коллегии.

А. К. Саврасов. Сухарева башня. 1872

Сухарева башня считалась одной из главных достопримечательностей Москвы. В 1834 году Лермонтов писал[2]:

На крутой горе, усыпанной низкими домиками, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на её мшистом челе! Её мрачная физиономия, её гигантские размеры, её решительные формы, всё хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться.

После установки на втором этаже башни в 1824 и 1854 гг. резервуаров для воды, поступающей по Мытищинскому акведуку, она стала водонапорной. Посетивший Москву в конце 1830-х гг. маркиз де Кюстин включил башню в число наиболее примечательных мест города[3]:

Архитектура здания, довольно современного к тому же, тяжела и сумрачна. Но византийские своды, массивные лестницы и оригинальные детали создают величественное целое. Первый этаж представляет собой огромную цистерну, питающую водой почти всю Москву. Вид этого висящего на большой высоте озера, по которому можно кататься в лодочке — так оно велико, производит необычайное впечатление.

В 1870-е годы под руководством архитектора А. Л. Обера осуществлена реставрация башни. В 1897—1899 годы произведен ремонт. Попытку следующего ремонта остановила война с Германией. В 1919 году реставрацией Сухаревской башни занимался архитектор З. И. Иванов, он же составил проект её перестройки под музей. В 1926 году в Сухаревой башне был открыт Московский Коммунальный музей.

«Она была красивая, сказочная, розовая, и по её переходам, видным с площади, мог бы ходить кот в сапогах», — писал про башню Юрий Олеша[4]. Несмотря на протесты многих известных архитекторов и историков, Сухаревская башня была разобрана в 1934 году в связи с реконструкцией площади. В принятии данного решения непосредственно участвовал Сталин.

История сноса Сухаревской башни

Газета «Рабочая Москва» 17 августа 1933 года опубликовала заметку «Снос Сухаревой башни», в которой говорилось, что через два дня, 19 августа, строительные организации приступят к сносу башни и к 1 октября очистят Сухаревскую площадь[5].

28 августа известный живописец И. Э. Грабарь, академик архитектуры И. А. Фомин и академик архитектуры И. В. Жолтовский направили И. В. Сталину письмо, в котором указывали на ошибочность принятого решения. Они утверждали, что их мнение разделяется «научной и художественной советской общественностью, независимо от направлений, убеждений и вкусов».

«Сухарева башня, — писали они, — есть неувядаемый образец великого строительного искусства, известный всему миру и всюду одинаково высоко ценимый. Несмотря на все новейшие достижения техники, она все ещё не утратила своего громадного показательного и воспитательного значения для строительных кадров». «Мы… решительно возражаем против уничтожения высокоталантливого произведения искусства, равносильного уничтожению картины Рафаэля. В данном случае дело идет не о сломке одиозного памятника эпохи феодализма, а о гибели творческой мысли великого мастера».

Авторы письма просили приостановить разрушение башни и пересмотреть решение о её сносе, обещая в течение месяца разработать свой проект реконструкции Сухаревской площади. Они предложили пробить в нижней части башни шесть больших арок, через которые пустить трамвайные пути и автомобильные и пешеходные потоки. К письму прилагался примерный (предварительный) график движения автотранспорта по площади. В тот же день аналогичное письмо было направлено первому секретарю Московского комитета ВКП(б) Л. М. Кагановичу[6].

4 сентября Л. М. Каганович заявил на совещании московских архитекторов-коммунистов, что спор о башне является примером ожесточенной классовой борьбы в архитектуре. «Я не вхожу в существо этих аргументов, — сказал он, — возможно, Сухаревскую башню мы и оставим, но ведь характерно, что не обходится дело ни с одной завалящей церквушкой, чтобы не был написан протест по этому поводу… А создают ли коммунисты-архитектора атмосферу резкого отпора и общественного осуждения таким реакционным элементам архитектуры?» При этом Каганович согласился на предложение архитекторов о составлении ими проекта реконструкции и заявил им, что «все зависит от того, насколько их проект разрешит задачу движения»[7].

18 сентября 1933 года из Сочи Сталин и Ворошилов направили Кагановичу телеграмму № 40 —

«Мы изучили вопрос о Сухаревой башне и пришли к выводу, что её надо обязательно снести. Предлагаем снести Сухареву башню и расширить движение. Архитекторы, возражающие против сноса, — слепы и бесперспективны.»[8]

20 сентября в ответном письме Сталину Каганович просил разрешения повременить со сносом башни в связи с обещанием, данным архитекторам. Он писал — «Я не обещал, что мы уже отказываемся от ломки, … Если Вы считаете, что не надо ждать, то я, конечно, организую дело быстрее, то есть сейчас, не дожидаясь их проекта»[9].

16 марта 1934 года ЦК ВКП(б) согласился с предложением Московского комитета партии о сносе Сухаревской башни и стены Китай-города, и вскоре начались работы по сносу башни[5].

17 апреля с коллективным письмом к Сталину обратились заслуженный деятель искусств К. Ф. Юон, академик А. В. Щусев, А. М. Эфрос, авторы первого письма И. Грабарь, И. Жолтовский, И. Фомин и другие. Они писали —

«Неожиданно (после того, как вопрос был, казалось, улажен) начали разрушать Сухаревскую башню. Уже снят шпиль; уже сбивают балюстрады наружных лестниц. Значение этого памятника, редчайшего образца петровской архитектуры, великолепной достопримечательности исторической Москвы, бесспорно и огромно. Сносят его ради упорядочения уличного движения… Настоятельно просим Вас срочно вмешаться в это дело, приостановить разрушение Башни и предложить собрать сейчас же совещание архитекторов, художников и искусствоведов, чтобы рассмотреть другие варианты перепланировки этого участка Москвы, которые удовлетворят потребности растущего уличного движения, но и сберегут замечательный памятник архитектуры»[10].

22 апреля 1934 года Сталин ответил авторам письма:

«Письмо с предложением — не разрушать Сухареву башню получил.

Решение о разрушении башни было принято в свое время Правительством. Лично считаю это решение правильным, полагая, что советские люди сумеют создать более величественные и достопамятные образцы архитектурного творчества, чем Сухарева башня, жаль, что, несмотря на все мое уважение к вам, не имею возможность в данном случае оказать вам услугу.

Уважающий вас (И.Сталин)[11]

Владимир Алексеевич Гиляровский писал дочери[8]:

Её ломают. Первым делом с неё сняли часы и воспользуются ими для какой-нибудь другой башни, а потом обломали крыльцо, свалили шпиль, разобрали по кирпичам верхние этажи и не сегодня-завтра доломают её стройную розовую фигуру. Все ещё розовую, как она была! Вчера был солнечный вечер, яркий закат со стороны Триумфальных ворот золотил Садовую снизу и рассыпался в умирающих останках заревом.

После сноса башни по предложению Кагановича от 25 октября 1934 года Сухаревская площадь была переименована в Колхозную[12].

Сохранившиеся элементы

При разборке Сухаревой башни один из наличников сдвоенных окон третьего этажа был сохранён и перенесён в Донской монастырь (в то время — филиал Государственного музея архитектуры), где вмурован в аркаду монастырской стены.[13] Сохранился до наших дней, но доступ посетителей к нему ограничен, поскольку после восстановления монастыря аркада с наличником оказалась на территории, закрытой для посещения.

Белокаменные детали декора — балясина, колонны, фрагмент киота и раковины выставлены для обозрения в экспозиции музея Коломенское.

Часы, снятые с Сухаревой башни, в данный момент установлены в башне Передних ворот московской усадьбы Коломенское.[14]

Фундаменты башни, не уничтоженные при сносе, также сохранились, но в настоящий момент скрыты площадью. В 2006 году в ходе строительства подземных переходов под Сухаревской площадью были проведены частичные раскопки и исследование фундаментов.[15]

Тайны и легенды Сухаревой башни

Башню эту в народе любили, хотя и опасались. За ее высоту и красоту нарекли башню «невестой Ивана Великого». Два с половиной века она красовалась в столице, став одним из ее символов наряду с Кремлем и храмом Василия Блаженного. Но вот уже более восьмидесяти лет в центре Первопрестольной этой «знаменитости» нет. Башни нет, но ее история, слухи и нераскрытые тайны, связанные с ней, продолжают будоражить умы людей.

В самом конце 17 века, в 1692 году, на месте деревянных Сретенских ворот, стоявших на высоком холме, возвели новые – уже каменные, с 64-метровой башней. Назвали ее Сухаревой. Согласно легенде, таким образом Петр I выразил свою благодарность Лаврентию Сухареву, полковнику стрелецкого войска, выступившего на стороне будущего царя в 1689 году, когда Пётру пришлось бежать и скрываться в Сергиевой лавре от Софьи.

В Москве тогда самыми высокими зданиями считались колокольня «Иван Великий» и две башни – Сухарева и Меншикова. Горожане стали называть Сухареву башню «невестой Ивана Великого», а Меншикову и Сухареву – сестрами.

Сухарева башня, Ф.Алексеев (или его ученики). 1800-е гг.

«…На крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе! Её мрачная физиономия, её гигантские размеры, её решительные формы — всё хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться». М.Ю. Лермонтов, 1834 год.

Однако, стрельцы в новой башне надолго не задержались. Уже в 1701 году для неё нашли другое применение – здесь разместили «Математическую и навигацкую школу». Для этой цели в башне оборудовали классные и жилые комнаты, лабораторию для физико-химических опытов, библиотеку и гордость школы – обсерваторию. Именно из стен этой школы вышли так необходимые тогда стране первые инженеры, мореплаватели, архитекторы. Петр и сам любил наведываться в эту школу, особенно в ее лабораторию и обсерваторию, засиживаясь там часами.

Легенды Сухаревой башни

Сухарева башня, для того времени очень необычное сооружение, вызывала у горожан большой интерес. И, неудивительно, что сразу же вокруг нее появилось множество легенд и слухов. И при этом почти все они были связаны с одним человеком – Яковом Вилимовичем Брюсом, знаменитым ученым и сподвижником царя Петра I, шведом по происхождению.

Брюс сопровождает Петра в его поездке по Европе

Как настоящий ученый, он скептически и с недоверием относился ко всему сверхъестественному, стараясь найти ему научное объяснение.

Но простые обыватели, весьма далекие от научных идей и опытов, видя светящееся по ночам окно обсерватории, тут же объявили его колдуном и чернокнижником. Стали распространяться слухи, что в башне творятся «нечистые» дела. Люди старались обходить «нехорошую» башню стороной, а, проходя мимо, крестились.

Поговаривали, будто Якову Брюсу каким-то непостижимым образом удалось завладеть библиотекой Ивана Грозного, которую царь перед смертью спрятал так, чтобы никто не мог ее найти. А по легенде в ней были книги, позволяющие получить власть над всем миром, особо выделялась среди них «Черная книга». И, якобы, прочитав эти книги, Яков Брюс наглухо замуровал библиотеку царя в одной из стен башни, спрятав, таким образом, ее от людей.

После того, как Яков Брюс умер, многие пытались найти спрятанные в башне книги. Делала такую попытку и Екатерина II, в некоторых помещениях по ее распоряжению разбирали стены, однако, найти ничего не удалось. Прекратив на время поиски, императрица распорядилась выставить возле башни караул, а вход в нее опечатать. И башню действительно охраняли очень долго, сняли караул лишь большевики, и то не сразу, только в 1924 году.

Со смертью Брюса странности, пугающие москвичей, не прекратились – каждую ночь в обсерватории башни на некоторое время загорался свет.

В 1930-е годы при разборе одного из склепов было найдено тело Якова Брюса, опознали которого по фамильному перстню. Найденные останки отправили в лабораторию, для того, чтобы воссоздать его облик. Но опять случилось необъяснимое – тело из лаборатории исчезло, на месте остались лишь одежда и перстень.

А теперь перейдем к реалиям…

и посмотрим на фотографии башни в разные года.

Сухаревская площадь Фото 1913—1914

Башня и городовой на Сретенке

За эти году башня пережила несколько реставраций, поменялся и ее цвет – с сероватого на розовый.

В связи с принятием в 1931 году плана генеральной реконструкции Москвы, многие исторические постройки подлежали сносу. Нависла эта угроза и над красавицей-башней, которая к тому времени стала помехой движению транспорта в столице.

Сухаревская башня перед сносом

Пытаясь спасти этот редчайший памятник, архитекторы написали Сталину коллективное письмо c просьбой отменить принятое решение. Кроме того, они предлагали в ближайшее время представить проекты, позволяющие разрешить транспортные проблемы без сноса башни. И такие проекты действительно были.

И.А. Фомин. Проект планировки Сухаревской площади в Москве. Перспектива. 1930-е гг..

Но, к сожалению, к ним не прислушались, и в 1934 году башню, мешающую дорожному движению, снесли.

Разрушение Сухаревой башни, 1934

Из письма Гиляровского к дочери:

«Ее ломают. Первым делом с нее сняли часы и воспользуются ими для какой-нибудь другой башни, а потом обломали крыльцо, свалили шпиль, разобрали по кирпичам верхние этажи и не сегодня-завтра доломают ее стройную розовую фигуру. Все еще розовую, как она и была! Вчера был солнечный вечер, яркий закат со стороны Триумфальных ворот золотил Садовую снизу и рассыпался в умирающих останках заревом.

Жуткое что-то! Багровая, красная,

Солнца закатным лучом освещенная,

В груду развалин живых превращенная.

Все еще вижу ее я вчерашнюю – Гордой красавицей, розовой башнею…».

Но процесс сноса башни проходил довольно странно – ее не взорвали, как обычно поступали в таких случаях, а тщательно разбирали, буквально, по кирпичикам. Наблюдать за процессом был приставлен Каганович. Все выезжающие машины подвергались тщательному досмотру, а люди – обыску.

Тогда и родилась еще одна городская легенда. Видимо, там что-то искали… Но что? Уж не колдовские ли книги Якова Брюса?

По всей видимости, то, что искали, найти не удалось, и остатки башни по приказу Сталина взорвали. В толпе людей Каганович обратил внимание на высокого худого человека в парике. Погрозив Кагановичу пальцем, он исчез.

Определить место, где стояла Сухарева башня, можно по фотографиям:

Хотя от башни практически ничего не осталось, восстановить ее при желании можно – остались фотографии, кроме того, специалисты провели и зафиксировали необходимые замеры.

Удалось сохранить некоторые элементы декора. Часть из них демонстрируется в музее в Коломенском, один из ее наличников украшает стену Донского монастыря, а часы – башню в Коломенском. И все…

Часы с Сухаревой башни, установлены на башне Передних ворот усадьбы Коломенское

Сухаревскую площадь переименовали в Колхозную, но в 1990 году ей вернули прежнее название.

В 1986 году рассматривался вопрос о восстановлении башни, но он не был решен – ни один из представленных проектов не утвердили.

И пока о Сухаревой башне напоминают лишь памятный знак да названия близлежащих улиц – Садово-Сухаревская улица, Большой и Малый Сухаревский переулки.

В конце XVII века в конце Сретенки, стояли Сретенские ворота крепости Земляного города (Земляной город в XVII—XVIII веках располагался между современными Садовым и Бульварным кольцом – PapaSilver). В последней четверти XVII века (до 1699 года) у ворот нес службу 2-й стрелецкий полк под командованием Лаврентия Сухарева, оставшийся верным Петру во время мятежа 1689 года. Еще до возведения башни, которую народная молва звала «невестой Ивана Великого», окрестная местность именовалась «в Сухареве». Видимо, от местности получила название и башня.

Строилась башня в два приема. В 1692—1695 годах возвели два первых яруса — непосредственно Сретенские ворота и палаты над ними, увенчанные шатрами; здесь была «полковая изба» стрельцов Сухарева. На башне и возле нее постоянно находились стрелецкие караулы. Начало второго этапа строительства (1698—1701) совпадает с возвращением Петра I из поездки по Европе в 1698 году. Царь повелел выстроить над воротами третий ярус — сюда вселилась по его указу в 1701 году Школа математических и навигацких наук. А над всем сооружением поднялась высокая башня, отдаленно похожая на общественные здания европейских городов. Здание значительно выросло в высоту, достигнув 30 сажен (64 метра). К нему пристроили с востока знаменитое крыльцо в два лестничных марша.

Архитектором Сухаревой башни источники единодушно называют М.И. Чоглокова (ум. в 1709 году), обучавшегося в Оружейной палате, впоследствии строителя Арсенала в Кремле.

Школа навигацких (мореходных) наук не случайно помещена была в Сухаревой башне: здесь, на вершине Сретенского холма (по мнению историков XIX века, одного из семи московских холмов), было одно из самых высоких мест города, что позволяло беспрепятственно видеть горизонт и вести астрономические и навигационные наблюдения. Шатер башни был в 100 метрах над уровнем Москвы-реки. И в начале XX века московские путеводители настоятельно советовали полюбоваться видами города с Сухаревой башни.

В навигацкой школе (в 1815 году переведена в Петербург, где из нее впоследствии выросла Морская академия) постигали «мореходных хитростно искусств учение» до 500 учеников 20—25 лет, в основном дети московских мелких чиновников, священнослужителей и солдат. В школе одно время учились, например, Челюскин, Ломоносов, выдающийся зодчий Дмитрий Ухтомский; тысячи так нужных новой России специалистов морского и инженерного дела, преподавателей точных наук — вышли из ее стен. Часто навещал школу и Петр I. Это было первое в стране светское учебное заведение, фактически предтеча университета; ученики сбегали сюда из схоластической Славяно-греко-латинской академии.

Башня могла считаться очагом светского просвещения в тогдашней Москве: в ней хранились научные приборы, медный голландский глобус, доставшийся Петру в наследство от отца, царя Алексея Михайловича. Здесь же находилась библиотека.

О Якове Вилимовиче Брюсе, устроившем в башне первую в России астрономическую обсерваторию, откуда в 1709 году наблюдали, например, солнечное затмение, ходили в Москве десятки увлекательных легенд. Здесь в башне, Брюс, согласно легендам, хранил «Соломонову печать» на перстне, поворачивая который можно было творить чародейства, здесь же гадал по звездам, здесь же нарисовал на стене башни ожившего коня. По преданию, дом Брюса на 1-й Мещанской улице связывал с Сухаревой башней подземный ход; в 1920-е годы и в самом деле были обнаружены сводчатые подземные ходы и галереи под башней, высотой почти в рост человека. Подземелья и фундаменты Сухаревой башни глубиной 8—10 метров и ныне сохраняются под асфальтом Садового кольца.

В 1712 году Сухарева башня пережила пожар, а с 1730-х годов множатся документальные сведения о ветхостях и обрушениях внутри башни; в 1733-м были разобраны угрожавшие падением своды «рапирного» зала. В 1750 году Сенат посылал осматривать башню архитектора Д. Ухтомского, который посоветовал заменить тесовую кровлю на железную. Вместо этого кровлю сделали черепичной, но непрочной: она вскоре обвалилась, и башня постоянно страдала от протечек и сырости. Совет Ухтомского воплотили в жизнь только в 1760 году.

В начале XIX века башня снова пришла в ветхость, отчего в 1806 году было решено даже закрыть под нею проезд. К серьезному ремонту башни приступили только в 1813—1820 годах, после наполеоновского нашествия.

С 1806 по 1859 год Сухарева башня принадлежала Адмиралтейств-коллегии; после выезда навигацкой школы в ней открылись подготовительные «цифирные» классы, просуществовавшие до 1802 года. Размещались в ней и присутствие Адмиралтейской конторы, и магазин сукон и флотской амуниции, и казнохранилище, и склады провианта и адмиралтейских запасов, и даже помещение для «колодников».

С 1828 по 1893 год башня была главной водонапорной вышкой московского водопровода: в ней оборудовали два чугунных резервуара на шесть с половиной и на семь тысяч ведер. С постройкой Крестовских водонапорных башен вода в Сухареву башню перестала подаваться, а в начале 1900-х годов разобрали и резервуары.

В последней трети XIX века в зале Сухаревой башни устраивались просветительские публичные народные чтения. В них участвовали такие корифеи, как, например, С.М. Соловьев, который 28 марта 1876 года читал в башне отрывки из своей «Истории России с древнейших времен». Помещения Сухаревой башни использовали в те годы и под залы заседаний мирового суда. С 1910 года в башне поселился склад Городского архива.

Башня, как редкостное растение, изменяла иногда цвет: красный, серый, «дико-зеленый». XX век она встретила в нежно-красноватом наряде и выглядела невероятно чарующе в лучах рассветного и закатного солнца.

Привычную надвратную церковь заменил в Сухаревой башне ярусный восьмигранный столп. Живописность сооружения упорядочивалась элементами коринфского ордера, организовывавшего метрическую соразмерность ярусов башни. Чоглоков отдал дань и традициям русской архитектуры XVII века, что особенно заметно в композиционных приемах нижнего яруса (подклетный этаж, круговая галерея, крыльцо) и плане надвратных палат, воспроизводившем старинную русскую схему «избы со связью»: прямоугольные сени и симметричные относительно них сводчатые помещения. Башня была выстроена из красного кирпича; толщина стен в нижнем ярусе достигала 3 метров, в верхнем составляла около метра.

Нарядное убранство фасадов башни было очень разнообразно. Согласно описанию знатока московских памятников И.М. Снегирева (1840-е годы), «на углах, арках, фасаде, окнах и дверях архитектурные орнаменты разных стилей: узорчатые и витые колонны, фризы, архивальты, валики, сандрики, рустики, раковины, сухарики, углубленные балюстрады из белого камня или лекального кирпича; а в одном месте под лестницею вставлено несколько цветных кафелей с изображением двуглавого орла под двумя коронами.

Башня, видная со всех концов Москвы и служившая высотным ориентиром в панорамах прилегающей местности, не подавляла соседней городской застройки, но была увязана с нею за счет широких низких ярусов и сбегающих к земле лестниц. Ярусная гармоничная композиция, четкий ритм огромных открытых арок, великолепный, почти скульптурный белокаменный декор «нарышкинского» стиля на контрастном фоне краснокирпичных стен — все это делало Сухареву башню выдающимся памятником архитектуры, знаменитым на всю Россию символом Москвы. В древнюю столицу приезжали специально, чтобы посмотреть на Сухареву башню.

Небезынтересен и отзыв взыскательного иностранца, французского путешественника де Кюстина (1839): «Первый этаж представляет собой огромную цистерну, питающую водой почти всю Москву. Вид этого висящего на большой высоте озера. производит необычайное впечатление. Архитектура здания, довольно современного к тому же, тяжела и сумрачна. Но византийские своды, массивные лестницы и оригинальные детали создают величественнейшее целое».

В силу огромной популярности Сухарева башня присутствует на бесчисленных рисунках, гравюрах, календарях, планах старой Москвы. Между прочим, она запечатлена на первой русской иллюстрированной открытке, выпущенной в 1895 году.

Из книги Михайлова К. П. «Москва, которую мы потеряли»

Старая архитектура Москвы

Кремль, здание исторического музея

Дом на Трубной улице

Спасский собор Андроникова монастыря

Боярский дом Шехтель

Палаты Аверкия Кириллова

Фасаду дома Пантелеева на улице Земляной Вал вернули исторический облик

Возвращен исторический облик фасаду усадебного здания XIX века на улице Земляной Вал (дом 56, строение 3) в Москве. Оно известно также как дом Пантелеева (по имени владельца) или дом Дуванова (по имени архитектора).

Постройка обладает статусом выявленного объекта культурного наследия и сочетает в себе строгость форм классицизма и изысканные украшения в стиле барокко. Реставрация ведется под контролем специалистов Мосгорнаследия.

Фасад выделяется ярким и необычным убранством. Его выступающая часть (ризалит) украшена пилястрами и растительным орнаментом. Ризалит венчает небольшой треугольный фронтон с картушем (декоративным элементом в виде неразвернутого свитка бумаги), а также скульптуры путти — маленьких мальчиков (или купидонов).

Купидоны, а также орлы с распахнутыми крыльями украшают полукруглые наличники трех центральных окон на втором этаже. Кроме того, на фасаде можно увидеть множество маскаронов с лицами женщин и сатиров.

Маскароны являются декоративными рельефными элементами в форме головы человека, животного или мифического существа.

Одно из окон обрамляют две женские статуи, стилизованные под античные. Первая символизирует искусство (со скульптурным бюстом в руке), а вторая — богатство и достаток (с рогом изобилия в руке). Обе отсылают к личности Филиппа Пантелеева, который был владельцем дома и скульптурной мастерской.

В ходе исследований был установлен и возвращен истинный оттенок стен дома — мягкий персиковый.

Во время реставрации фасадов была сделана вычинка кирпичной кладки. Специалисты привели в порядок цоколь, окна, двери и кровля. Лепнину реставрировали в мастерской, поскольку штукатурный слой находился в неудовлетворительном состоянии, а деревянный сруб второго этажа нуждался в серьезных реставрационных работах. По архивным материалам были воссозданы две женские статуи, межэтажный карниз, а также фронтон с фигуркой купидона. Была заменена кровля и отреставрирован цоколь дома.

Кто создал великолепную лепнину

Особняк в стиле классицизма был возведен в 1843–1845 годах по проекту неизвестного архитектора. Нижнюю часть здания построили из кирпича, верхняя была деревянной, а фасады покрыты штукатуркой. Долгое время усадьбой владел меценат, промышленник и представитель купеческой династии Герасим Хлудов.

Свой яркий облик здание приобрело в конце XIX века. Тогда им владел Филипп Пантелеев, богатый крестьянин из Владимирской губернии. Он задумал перестроить особняк. Проектом капитального ремонта занялся архитектор Константин Дуванов. Пантелеев был хозяином скульптурной мастерской, которая размещалась в усадьбе. Вся лепнина в стиле барокко для дома изготавливалась там же.

В самом доме хозяин устроил три квартиры. Жилье на первом этаже и антресолях сдавалось внаем. На втором этаже обитал владелец.

Нынешняя реставрация — первая за всю историю здания. После революции в нем находилось управление московского губернского инженера, а затем различные учреждения. Кроме того, в особняке некоторое время располагалась гостиница. Усадебные хозяйственные постройки XIX — начала XX века до наших дней не сохранились.

Все работы проводят в соответствии с проектом, утвержденным столичным Департаментом культурного наследия. А он предусматривает также приспособление памятника архитектуры под современные нужды. В доме будет открыта гостиница.

Цветные фото Российской Империи

Всех приветствую! В данном посте представляю вашему вниманию удивительные для своего времени фотоснимки. (Описания находятся НАД фото)

1. Заготовка сена в центральной России

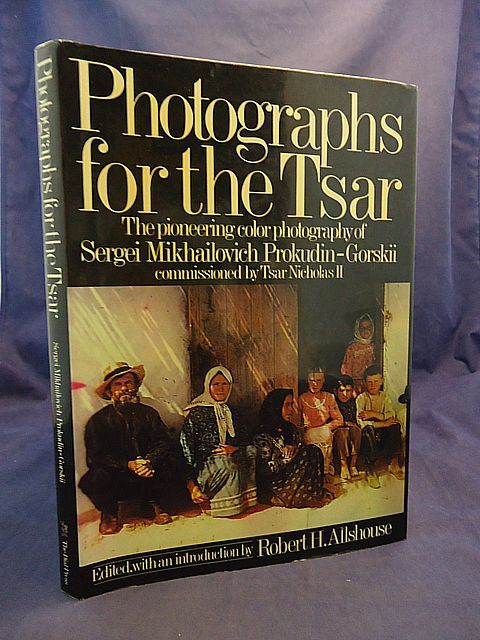

Фотографии были сделаны в период с 1903 по 1916 годы. Это коллекция цветных фотографий достопримечательностей Российской империи С. М. Прокудина-Горского.

Это одна из первых в мире коллекций цветных фотографий, представляющая собой уникальный объект культурного наследия и для всего человечества. В настоящее время общее количество снимков, входивших в состав коллекции к 1917 году, оценивается в 3500.

Несмотря на утвердившееся название коллекции, в ней представлены не только достопримечательности бывшей Российской империи, но и снимки, сделанные на территории Дании, Италии, Франции, Швейцарии и Австро-Венгрии.

2. Группа участников железнодорожной постройки, 1916 год

3. Общий вид Златоустовского завода и Троицкий собор. 1909 г.

4. Команда парохода «Шексна» (М.П.С.) Российская Империя, 1909

5. Часовня времён Петра Великого. Близ водопада Кивач

6. Вид Тобольска с колокольни церкви Преображения

7. Село Усланка на реке Свири (Церковь Зосимы и Савватия Соловецких).

8. Работа на Бакальском руднике

9. Шашлычная в Самарканде

10. Ветряные мельницы на сибирской равнине

11. Железнодорожная станция Бородино в Московской области

12. Вид с Бутыловской горы на Златоуст сквозь деревья

13. Обед на покосе, 1909 год

14. Железнодорожный мост через Каму в Перми. 1910 год.

15. Русские дети на склоне холма в Белозёрске

16. Сплав леса по каналу Петра I на Ладожском озере

17. Старинная часовня на набережной г. Осташкова

18. Башкир у своего дома в д. Яхья.

19. Вид с колокольни Ризположенского монастыря на Суздаль

20. Лютеранская кирха и костёл Непорочного зачатия девы Марии в Двинске

21. Аул Нижний Гуниб в Дагестане

22. Вид на Лугано, Швейцария

23. Текинец с семьей (близ Байрам-Али)

24. Австро-венгерские и германские военнопленные на строительстве Мурманской железной дороги

В период эмиграции Прокудина-Горского коллекция демонстрировалась в 1931-1936 гг. на мероприятиях русской общины в Париже в виде черно-белых слайдов, т.к. не имелось специального аппарата для цветных проекций.

После смерти Прокудина-Горского и продажи коллекции в США она долгое время была исключена из научного и культурного оборота, пока в 1980 г. не был издан альбом Роберта Олсхауса «Фотографии для царя: пионер цветной фотографии Сергей Михайлович Прокудин-Горский, уполномоченный царем Николаем II»

Широкое знакомство публики с коллекцией началось только после того, как в 2000 хранящиеся в Библиотеке Конгресса США негативы были оцифрованы и выложены на сервере Библиотеки в сети.

Бродим по Средневековью. Замок Сфорца (Castello Sforzesco)

Италия, Ломбардия, Милан

В 1358 году капитан народа Галеаццо II Висконти решил построить замок.

Строительство, правда, затянулось аж до 1370 года, и замок получился не очень большой.

Уже на тот момент было почти восемьдесят лет тому, как Висконти стали наследственными правителями Милана, но играли вот пока что в демократию, поэтому не князь, не герцог, а скромно так «капитан народа».

Тут вот намедни, кстати, ставил машину на стоянку, а рядом оказалась «Альфа Ромео». У ней половину эмблемы занимает красный крест святого Георгия, герб Милана, а вторую – какие-то чёрточки.

Но это не чёрточки на самом деле.

Это огромный змей, пожирающий живого человека.

Вот так это выглядит в натуральную величину.

Фамильный герб рода Висконти.

И не зря, ох, не зря.

Сын Галеаццо Второго, Джан Галеаццо Висконти после того, как укокошил дядю и отправил в изгнание кузенов, замок ещё расширил, так что это уже получилась конкретная твердыня с четырьмя башнями и высокими стенами.

В 1395 году сделал скромный подарок (сто тысяч флоринов!) королю Германии Венцелю, в ответ на что этот Венцель учредил титул герцога Миланского и отправил Висконти знаки герцогского достоинства.

Про Висконти много чего можно было бы рассказать, но пора уже, видимо, закругляться.

Потому что третий герцог Миланский Филиппо Мария умер в 1447 году, не оставив наследников.

В Милане тут же случилась свобода и демократия. Была образована Золотая Амброзианская республика, и все были счастливы какое-то время.

А замок, оплот и символ ненавистных Висконти был порушен и разобран по камешкам, чтобы и следа не осталось.

В 1450 году в Милане всё ещё продолжалась свобода и демократия, но есть уже стало нечего, и народ начал бунтовать.

Франческо Сфорца был кондотьером, наёмным солдатом высокого ранга, талантливым и удачливым полководцем.

А ещё он был женат на дочери Филиппо Марии Висконти. В общем, логично было по ситуации, что сенат Милана преподнёс этому Сфорца герцогскую корону.

Франческо Сфорца оказался хорошим правителем. Миланцев он накормил, город развивал, налогами сильно не давил. Безопасность государства обеспечивал, когда дипломатическими путями, а если надо, то и военными.

Но всё-таки на всякий случай и для престижа тоже не вредно Франческо Сфорца построил в Милане замок. На том самом месте, где ещё пять лет назад стояла крепость дома Висконти.

Началось строительство в 1452 году под руководством архитектора Антонио ди Пьетро Аверулино по прозвищу Филарете. Вот в его честь башня, что над главными воротами, так и называется – Башня Филарете.

Замок достраивали и украшали до самого конца XV века, но, в общем и целом, он был готов, конечно, раньше.

Миланские архитекторы, приглашённые Иваном III для реконструкции Московского Кремля, были с Филарете, как минимум, знакомы. Не то чтобы они его проект полностью нагло слизали, этого не было, но так, скромненько кое-что позаимствовали.

Франческо Сфорца умер в 1466 году, новым герцогом Миланским стал его сын Галеаццо Мария.

Новый герцог был покровителем искусств, много сделал для развития книгопечатания, основал библиотеку, в качестве развлечения приказывал зарывать живых людей в землю и вообще был кровожадным тираном.

В декабре 1476 года его убили заговорщики.

Нового герцога Миланского звали Джан Галеаццо Мария Сфорца, было ему на момент смерти отца семь лет.

Сначала регентом была его мать Бона Савойская при поддержке секретаря Франческо Симонетты. Это был сильный и искусный политик, на нём всё и держалось.

Антонио Тассино, любовник Боны Савойской настроил её против этого Симонетты.

Тогда в Милан вернулся Лодовико Мария Сфорца, дядя юного герцога, Симонетту казнил, Бону отправил в ссылку, Тассино вообще пропал со скрижалей.

Дядя, значит, стал править в качестве регента, а юный герцог между тем подрастал.

Дядя для него – всё, что угодно. Скучным учением не загружал, а развлечения всякие – пожалуйста, доступные женщины – пожалуйста, ну и, конечно, вино декалитрами и бочками.

И вот, несмотря на такую привольную жизнь, Джан Галеаццо Мария умер в 1494 году в возрасте двадцати пяти лет.

Ну так получилось, а может, помогли, ну, не знаю.

Джан Галеаццо Мария, кстати, был женат и имел законного сына.

А всё равно новым герцогом стал его дядя. Просто как-то не нашлось на тот момент кому возразить.

В 1482 году, ещё будучи регентом, Лодовико Мария Сфорца пригласил в Милан Леонардо да Винчи. Прежде всего – в качестве инженера, а в свободное время мастер мог писать картины.

Леонардо провёл в Милане семнадцать лет, до 1499-го.

Да и вообще в герцогстве Миланском всё хорошо.

3. Итальянские войны

В 1499 году король Франции Людовик XII вдруг вспомнил, что его бабушку звали Валентина Висконти, и он сам, значит, является правнуком первого герцога Миланского. И, понятное дело, имеет на герцогскую корону гораздо больше прав, чем какие-то там Сфорца.

Решено – сделано, французские войска вторглись в герцогство, чтобы восстановить справедливость. Как-то без особых сражений и осад заняли Милан.

Лодовико Сфорца бежал к императору Максимилиану I, который помог ему собрать небольшую, но хорошо обученную армию из швейцарцев.

Лодовико со швейцарцами сумел Милан отбить, но в полевом сражении при Новаре был жестоко разбит и попал в плен. Следующие восемь лет, до своей смерти в 1508 году бывший уже герцог провёл в заключении в замке Лош.

В 1512-м ситуация изменилась, швейцарцы изгнали французов из Ломбардии. Хотя правили всеми территориями, в том числе и Миланом, швейцарские капитаны, всё-таки они на всякий случай провозгласили герцогом Миланским Массимилиано Сфорца, сына умершего в заточении Лодовико.

Массимилиано герцогством не правил, так только, правителем числился и получал кое-какие доходы.

Но это всё недолго продолжалось. В 1515 году Франциск I, новый король Франции, совершил переход через Альпы, разгромил швейцарцев в сражении при Мариньяно и стал фактическим хозяином Ломбардии.

Франциск мог бы, конечно, Милан захватить. Но штурмы, осады – дело муторное да и недешёвое. С другой стороны, герцог Массимилиано тоже не рвался свою столицу по серьёзному оборонять.

Договорились. Тридцать тысяч дукатов – и Массимилиано Сфорца уступил свои права на Миланское герцогство Франциску Валуа.

Это, значит, 1515 год.

Через десять лет, в 1525-м, Франциск I потерпел сокрушительное поражение при Павии, сам попал в плен и, понятное дело, много чего потерял. В том числе и Милан.

Победитель Франциска, император Священной Римской империи Карл V решил восстановить Миланское герцогство, сделав его, естественно, вассалом Империи. Герцогом был назначен Франческо II Мария Сфорца, младший сын Лодовико Марии.

В 1526 году французы ворвались в Милан и осадили герцога Франческо с его войском в замке. Осаждали, осаждали, но взять не смогли.

В 1535 году Франческо II Мария Сфорца умер, не оставив наследников. Миланское герцогство было ликвидировано, территория присоединена к Короне Арагона, королём которого был всё тот же император Карл V.

Замок Сфорца уже больше не использовался в качестве правительственной резиденции, наместник императора переехал во дворец, тут же неподалёку. В замке расположился гарнизон испанской армии.

В 1796 году имперский (австрийский) гарнизон пытался держать в замке Сфорца оборону против армии Наполеона. Выдержал полтора месяца и сдался.

Наполеон тогда ещё не был императором, а наоборот, генералом революционной армии. Жители Милана подали ему петицию об уничтожении замка Сфорца как символа ненавистной тирании. Бонапарт был, в общем, не против, но сейчас не до этого, воевать надо.

В 1800-м Бонапарт приказал срыть укрепления XVI – XVIIвеков, равелины с куртинами, а сам замок оставить как есть.

Замок позже реставрировался, в 1833 и в 1900 годах. Во время реставрации 1900 года была вновь отстроена башня Филарете, сколь возможно близко к её первоначальному облику.

Уникальная панорама Петербурга 1861 года

160 лет назад неизвестный фотограф сделал с башни Адмиралтейства круговую панораму города. До недавнего времени ее единственный экземпляр хранился в библиотеке Мраморного дворца.

Посмотрев на старые кадры видно, что Дворцовый мост еще наплавной, Адмиралтейская набережная не реконструирована, а Румянцевского сада не существует.

Центральный дом Туриста

Центральный дом Туриста

Архитекторы:

В. Кузьмин, Е. Горкин, Н. Нилов, Е. Зорин В. Колесник, А. Колчин, А. Тяблин

Эти и другие фотографии можно найти здесь в инстаграме)

Стражи Кёнигсберга

Заброшенные исторические здания Калининградской области

Дом в городе Советск

Народный банк в городе Гусев

психиатрическая больница Алленберг

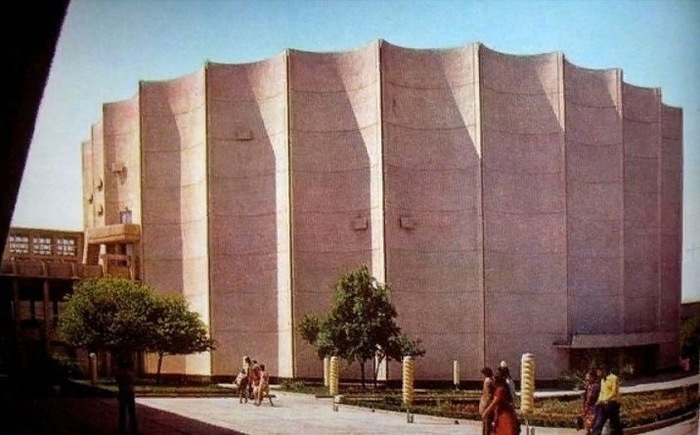

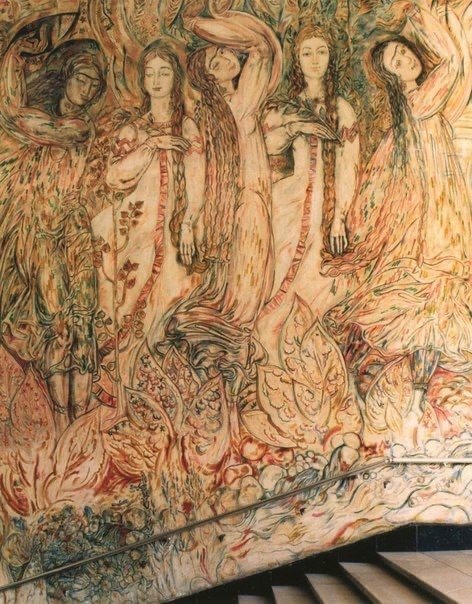

Дворец искусств в Ташкенте

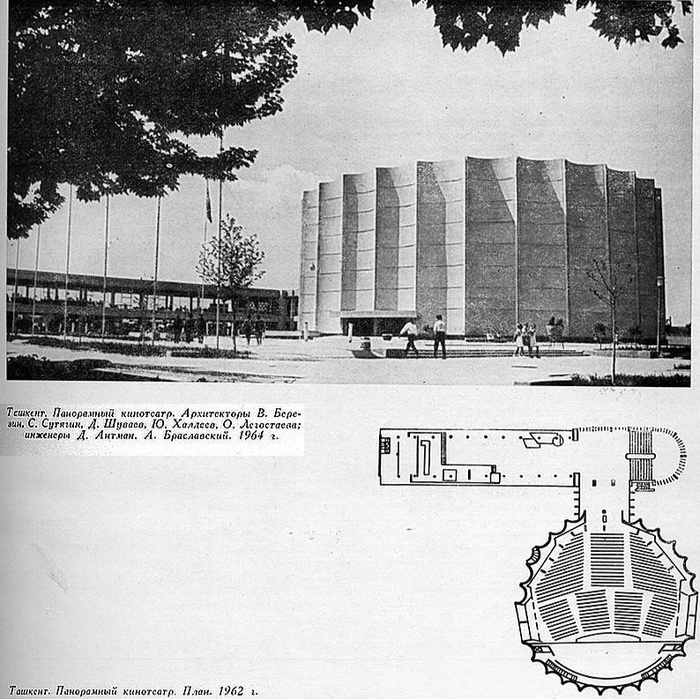

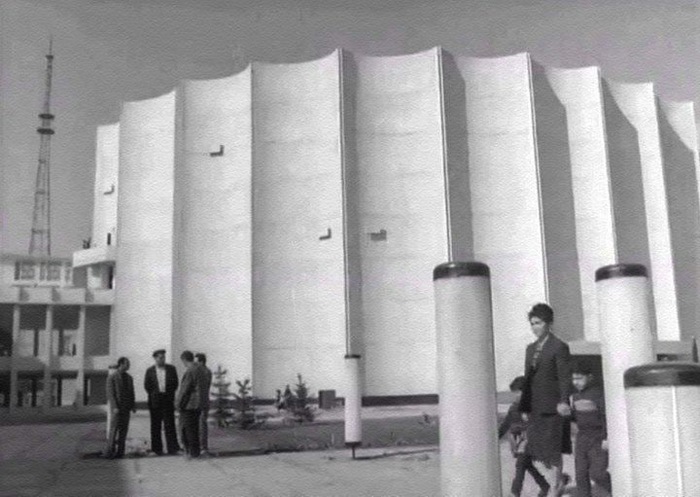

Панорамный кинотеатр им. А.Навои был построен в 1964-ом году.

Единственный ташкентский кинотеатр, уцелевший после землетрясения 26 апреля 1966-го года.

О ПЕТЕРБУРГСКИХ ГЛИНАХ

Наверное, всякий знает: если попросить быстро назвать домашнюю птицу, фрукт и поэта – большинство не задумываясь ответят: «Курица, яблоко, Пушкин». А вот триаду «Петербург, кирпич, Слепушкин» знают немногие. Почему так, и о чём вообще речь?

Строить, строить, строить!

Пётр Первый мечтал, чтобы Петербург был похож на Амстердам с каменными домами под крышами из черепицы. Архитекторы Жан-Батист Леблон и Доменико Трезини вычертили план необычного для России города с прямыми улицами. Строгой сетью линий рассекли Васильевский остров, торгово-административный центр Петербурга… К 1725 году здесь насчитывали 40,000 жителей, а дом был нужен каждому с самых первых дней.

Как строить, из чего строить?

Из дерева срубили первый в городе Троицкий собор, первый Гостиный двор, первую пристань и первый трактир «Аустерия четырёх фрегатов». Даже в Петропавловской крепости каменные стены с бастионами начали возводить только на третий год.

Типовыми служили одноэтажные каркасные дома, обмазанные местной глиной, иногда с дёрном на крыше. Сенат – мазанка, Почтовый двор – мазанка, и новый Гостиный двор тоже. Но богатые россияне не желали жить в хатах. Канцлер Головин взял камень из развалин крепости Ниеншанц, и в 1710 году на Берёзовом острове появился первый каменный дом Петербурга. Для генерал-губернатора Меншикова построили каменную усадьбу на Васильевском острове.

Тогда же Пётр Первый объявил кирпич главным строительным материалом будущей столицы и повелел в указе: «Кирпичным заводам существовать при Санкт-Петербурге по рекам Неве, Ижоре и Тосне».

Кирпич кирпичу рознь

Глину здесь добывали за столетия до Петра. Технология была немудрёной: в тёплое время года вручную формовали блоки, сушили на солнце, а потом обжигали в небольших печах. Тогдашний завод – это «изба для рабочих с каморкой, пять печей кирпичных, над печами шатры, покрытые тёсом, амбар, восемь кирпичных сараев».

Производства при старинных глиняных карьерах принадлежали Канцелярии каменных дел, работали подрядным способом и вскоре стали выпускать до 15 миллионов кирпичей в год.

Много это или мало? Например, дом Нарышкиных – это 438,200 кирпичей. К 1726 году на Васильевском острове было 113 кирпичных зданий. Голландские мечты Петра постепенно сбывались, хотя даже через сто лет из 8,000 петербургских домов больше 5,000 всё ещё были деревянными.

На правом берегу Невы против села Рыбацкого в 1765 году обосновались 60 переселенцев с семьями из королевства Вюртемберг и прусской провинции Бранденбург. Так появился Новый Саратов – в отличие от Саратова главного, где жили немцы Поволжья.

Новосаратовская колония быстро выросла в аккуратный патриархальный германский городок, где к удивлению и восхищению русских никогда не было нищих. Впавшему в бедность помогали всем миром, чтобы побыстрее выкарабкался. Малолетним сиротам вскладчину собирали деньги на учёбу и воспитание, а подросшим подыскивали удачный брак.

В 1775 году контроль за производством кирпича передали специально созданному Каменному приказу, а в пушкинские времена к здешним кирпичным заводчикам ездили учиться.

Фёдор Никифорович Слепушкин появился на свет в 1783 году и фамилию получил по кличке ослепшего деда. Крепостной крестьянин из-под Ярославля выучился читать и в 1803 году перебрался на отхожий промысел в Петербург. Торговал вразнос на улицах варёной грушей, со временем открыл мелочную лавку, а потом продал всё и переехал в Новосаратовскую колонию.

Там Слепушкин осилил немецкий язык, открыл лодочный перевоз через Неву, научился у немцев производству, выстроил завод и скоро уже поставлял городу по семи миллионов кирпичей в год…

…а ещё начал писать стихи. Он заочно учился у Языкова, Крылова, Жуковского и Пушкина: увидав стихи Слепушкина, Александр Сергеевич сперва отказывался верить, что тот пишет сам.

Успех, свобода и триумф

Слух о крестьянском поэте, который кирпичи миллионами печёт, – или кирпичном заводчике, который недурные стихи сочиняет, – дошли до Николая Первого. Молодой любопытный император вызвал Слепушкина к себе и под впечатлением от разговора пожаловал гостю кафтан с золотыми галунами, а императрица Александра Фёдоровна подарила золотые часы. Пушкин завидовал и возмущался: «Стыдное дело: Сле-Пушкину дают и кафтан, и часы, и медаль, а Пушкину полному – шиш». Золотой медалью Слепушкина наградила Российская Академия наук.

При этом до 1826 года кирпичный король оставался крепостным: хозяйка его, урождённая графиня Орлова, заломила за вольную 3,000 рублей – стоимость 200,000 кирпичей в ценах начала XIX века. Вынуть громадные деньги из оборота и оторвать их от семьи Фёдор Никифорович не мог. Тогда Пушкин и другие поэты при поддержке княгини Юсуповой собрали нужную сумму; Слепушкин выкупил себя со всей семьёй и приписался к купеческому сословию.

Первый поэт среди кирпичников и первый кирпичник среди поэтов опубликовал ещё несколько книг и получил золотую медаль на Андреевской ленте; его стихи сборником издала Академия наук, их публиковали в переводах на немецкий, французский и английский в Европе. Фёдор Никифорович, имея к середине 1840-х годов семью в 50 человек, содержал на средства от кирпичного производства школу в Рыбацком: он по своему опыту знал, как важно выходцам из низов общества обучиться грамоте.

Умер Слепушкин в 1848 году во время эпидемии холеры – не уберёгся, помогая заболевшим. Дети, а потом внуки продолжили его дело и по-прежнему выпускали кирпич. Долгое время семья жила в доме Фёдора Никифоровича, который он выстроил на фундаменте старой шведской сторожевой башни, а в 1907 году фамильное гнездо безвозмездно передали Начальному народному училищу: девочки и мальчики учились там бесплатно – Слепушкины покрывали все расходы.

К началу XX века счёт кирпичам для Петербурга шёл на сотни миллионов ежегодно. С тех пор много воды утекло в Неве. Страну лихорадило – войны, революции, катаклизмы. Заводы закрывались, разграблялись, возрождались, объединялись, переоснащались, процветали – и снова закрывались. А дом Слепушкиных, простоявший больше полутора столетий и уцелевший во время блокады, в 2013 году неожиданно сгорел: уж больно хотели застройщики освоить землю под историческим памятником и отгрохать на его месте что-нибудь бетонное.

О петербургском бетоне надо рассказывать отдельно. В городе больше 48,000 жилых зданий, и около половины из них бетонные. Из бетона выстроен самый высокий небоскрёб Европы, «Лахта-центр» – 372 м (462 м со шпилем). Как строительный материал бетон хорош, но лишён того тепла, которым обладает кирпич. Ведь из новосаратовской глины не меньше пятисот лет создавали игрушки, кухонную утварь – и те самые кирпичи, из которых сложены стены подавляющего большинства всемирно известных петербургских зданий.

Кирпичи долговечнее человеческой памяти. Люди забывают ремесло, забывают историю, забывают многие добрые дела; забыли уникального Слепушкина, да и Пушкина уже не очень твёрдо помнят. Но пока ещё есть Нева, есть речной песок, есть глина в Новосаратовке.

Есть хорошие люди и есть надежда на возрождение.