какую функцию выполняет нервная ткань в организме своими словами

Гормоны в организме человека. За что они отвечают

Гормоны – биологически активные вещества, вырабатывающиеся клетками эндокринных желез (желез внутренней секреции). Оттуда они поступают в кровь и с кровотоком попадают в клетки и ткани-мишени.

Там они связываются со специфическими рецепторами и таким образом регулируют обмен веществ и множество физиологических функций. Так, они отвечают:

Как работает эндокринная система

Разные внешние или внутренние раздражители действуют на чувствительные рецепторы. В результате формируются импульсы, которые действуют на гипоталамус (отдел головного мозга). В ответ на них в гипоталамусе вырабатываются биоактивные вещества, поступающие по локальным сосудам в другой отдел головного мозга – гипофиз.

В ответ на их поступление в гипофизе вырабатываются гормоны гипофиза. Они попадают в кровь и, достигнув с кровотоком конкретной эндокринной железы, стимулируют в ней синтез того или иного гормона. А затем уже этот гормон поступает с кровью к гормональным рецепторам органов-мишеней, как описано выше.

По химическому строению гормоны делят на 4 вида

Стероиды – производные холестерина. Вырабатываются в коре надпочечников (кортикоиды) и половых железах (андрогены, эстрогены). В эту же группу входит кальцитриол.

Производные жирных кислот– эйкозаноиды. К ним относятся простагландины – повышают чувствительность рецепторов к боли и воспалительным процессам, тромбоксаны – участвуют в процессах свертывания крови, лейкотриены – участвуют в патогенезе бронхоспазма.

Производные аминокислот, преимущественно тирозина – гормон стресса адреналин, предшественник адреналина норадреналин и гормоны щитовидной железы.

Белково-пептидные соединения – гормоны поджелудочной железы инсулин и глюкагон, а также гормон роста соматотропин и кортикотропин – стимулятор синтеза гормонов коры надпочечников. В эту же группу входит антидиуретический гормон вазопрессин, «гормон материнства» окситоцин и ТТГ и АКТГ.

По месту образования выделяют гормоны:

По механизму действия различают гормоны:

По биологическим функциям различают гормоны, регулирующие:

Функции основных гормонов в организме

Список по названиям

Тестостерон — вырабатывается и у мужчин, и у женщин. Отвечает:

Эстрогены – женские половые гормоны. Отвечают за формирование первичных половых признаков у женщин. Обеспечивают репродуктивные функции и эмоциональное состояние. У мужчин вырабатываются в жировой ткани живота из тестостерона. Стимулируют синтез коллагена и обеспечивают эластичность кожи. Принимают участие в работе кровеносной системы.

Прогестерон – сохраняет беременность и обеспечивает менструальный цикл у женщин. Кроме этого, и у женщин, и у мужчин он:

Дигидроэпиандростерон – вырабатывается в головном мозге и надпочечниках.

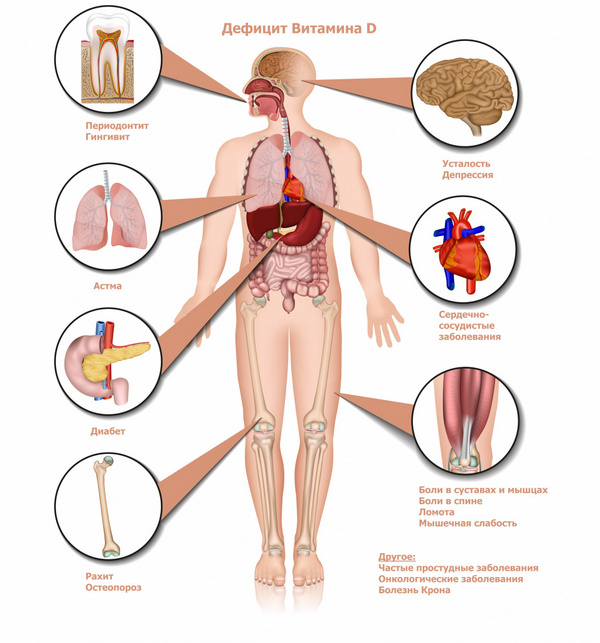

Д-гормон (так называемый витамин Д):

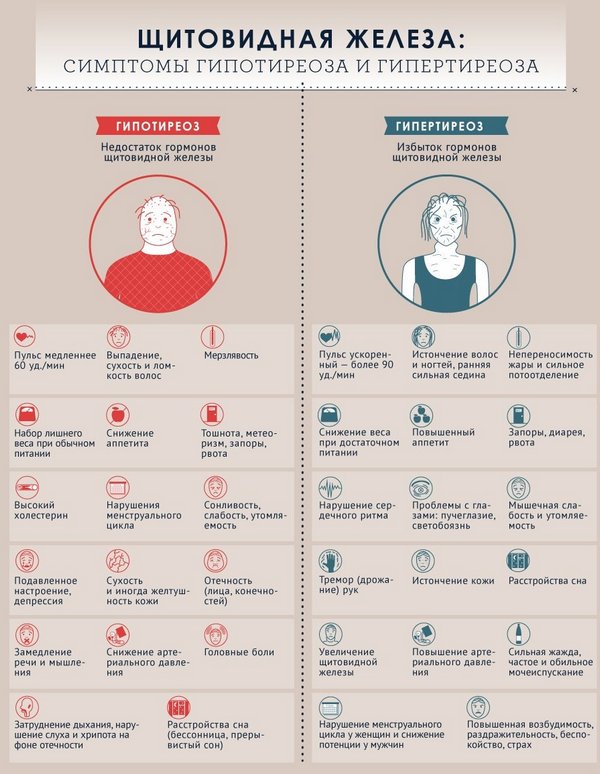

ТТГ — тиреотропный гормон гипофиза. Регулирует выработку гормонов щитовидной железы трийодтиронина Т3 и тироксина Т4. При дисбалансе гормонов щитовидной желез развиваются гипер- и гипотиреоз.

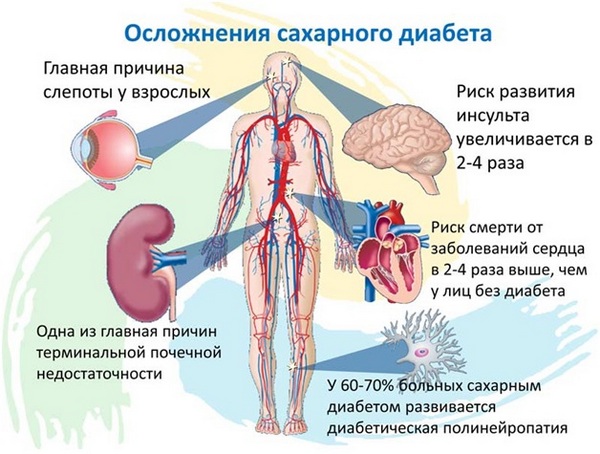

Инсулин – отвечает за усвоение глюкозы клетками. Стимулирует мышечный рост и аппетит. При нехватке инсулина развивается сахарный диабет. Избыток инсулина приводит к инсулинорезистентности (снижение чувствительности инсулинозависимых клеток к действию инсулина с последующим нарушением метаболизма глюкозы и поступления ее в клетки), что ведет к ожирению и развитию сахарного диабета 2 типа.

Дигидротестостерон – влияет на рост волос, образование акне, увеличение простаты у мужчин.

Кортизол – образуется из прогестерона. Адаптирует организм к влиянию стресса, защищает от воспалений, аллергических реакций, поддерживает в норме артериальное давление.

Альдостерон – гормон коры надпочечников; образуется из прогестерона. Отвечает за обмен солей и воды в организме.

СТП (соматотропный гормон) – гормон роста, избыток которого ведет к развитию акромегалии.

В каких случаях нужно сдавать анализы на гормоны

Если баланс эндокринной системы нарушается, в организме развиваются изменения. Нередко достаточно предельно малых отклонений от нормы, чтобы запустить патологический процесс.

Достаточно долго такие патпроцессы могут протекать бессимптомно. Когда же появляется симптоматика, то нередко патогенез уже необратим. Чтобы выявлять бессимптомные гормональные нарушения на ранних стадиях современная доказательная медицина настоятельно рекомендует пакетные проверки. Один раз в 6-12 месяцев достаточно сдать кровь на анализ, чтобы оценить состояние эндокринной системы и не допустить развития гормональных заболеваний.

Кроме этого, о необходимости сдать анализ на гормоны может свидетельствовать ряд признаков:

Также обязательно контролировать уровень гормонов при беременности, чтобы не допустить аномалий развития плода.

При планировании беременности необходимо пройти обследование щитовидной железы: сделать УЗИ щитовидной железы, пройти исследования гормонов ТТГ, Т4 свободный (свободный тироксин) и АТ к ТПО (антитела к тиреопероксидазе)

Во время беременности, если есть нарушение функций щитовидной железы, необходимо 1 раз в триместр проводить скрининг гормона ТТГ и консультироваться у эндокринолога.

Функции нервной ткани

3. Запоминание и хранение информации.

4. Формирование эмоций и поведения.

Особенности химического состава

Нервная ткань состоит из трех клеточных элементов: нейронов (нервные клетки), нейроглии (системы клеток), окружающие нервные клетки в головном и спинном мозге и глиальных макрофагов. Нейроны сосредоточены в сером веществе (60-65% от вещества головного мозга). Белое вещество ЦНС и периферические нервы состоят главным образом из элементов нейроглии и их производного – миелина.

Указанные отделы мозга различаются по количеству составляющих его веществ.

Химический состав от серого и белого вещества головного мозга человека (в процентах от сырой массы)

Особенности метаболизма нервной ткани

В состав нервной ткани входят высоколабильные вещества, изменяющиеся при раздражении.

Эта ткань интенсивно омывается кровью, что сопровождается высокой интенсивностью обмена веществ.

В связи с вышеуказанным, для нервной ткани характерна высокая интенсивность дыхания (в 20 раз больше, чем в мышцах). Масса мозга составляет 2-3 % от массы тела, а потребление кислорода составляет 20-25% от всего потребляемого кислорода.

4. Метаболизм нервной ткани определяется наличием гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), обладающего избирательной проницаемостью для различных метаболитов и способствующего накоплению некоторых веществ в нервной ткани. Например, в нервной ткани на долю глутамата и аспартата приходится примерно 70-75% от общего количества аминокислот.

Функции липидов нервной ткани:

— структурная: входят в состав клеточных мембран нейронов;

— диэлектрическая: обеспечивают надежную электрическую изоляцию;

— защитная: ганглиозиды — активные антиоксиданты — ингибиторы перекисного окисления липидов (ПОЛ). При повреждении ткани мозга ганглиозиды способствуют ее заживлению;

Большая часть липидов нервной ткани находится в составе плазматических и субклеточных мембран нейронов и в миелиновых оболочках. В нервной ткани содержание липидов очень высокое.

Особенностью нервной ткани является использование липидов в качестве пластического (структурного) материала, в то время как в других тканях эту функцию выполняют белки. Липиды представлены цереброзидами, ганглиозидами, сфингомиелинами, плазмалогенами, фосфатидилсеринами, фосфатидилхолинами, фосфатидилинозитами, фосфатидилэтаноламинами и холестерином. Миелиновые мембраны имеют 3 слоя белка и 2 слоя липидов, в которые входят фосфатидилсерин, цереброзиды, сфингомиелины и холестерин. Причем в каждом липидном слое миелиновой оболочки 5 слоев, 2 из которых холестерин, содержание которого достигает до 30%. Доказательством пластической роли липидов является замедленный обмен ВЖК в нервной ткани по сравнению с другими тканями организма.

Особенность липидного состава нервной ткани: есть фосфолипиды (ФЛ), гликолипиды (ГЛ) и холестерин (ХС), нет нейтральных жиров. Эфиры холестерина встречаются только в участках активной миелинизации. Сам холестерин синтезируется интенсивно только в развивающемся мозге. В мозге взрослого человека низка активность ОМГ-КоА-редуктазы — ключевого фермента синтеза холестерина. Содержание свободных жирных кислот в мозге очень низкое.

Некоторые нейромедиаторы после взаимодействия со специфическими рецепторами изменяют свою конформацию и конформацию фосфолипазы С, катализирующей расщепление связи в фосфатидилинозите между глицерином и остатком фосфата, в результате чего образуются фосфоинозитол и диацилглицерин — регуляторы внутриклеточного метаболизма.

Липиды постоянно обновляются. Скорость их обновления различна, но в целом низка. Синтез цереброзидов и ганглиозидов протекает с большой скоростью в развивающемся мозге в период миелинизации. У взрослых почти все цереброзиды (до 90%) находятся в миелиновых оболочках, а ганглиозиды — в нейронах.

Глоссарий. Биология

Группы клеток и межклеточное вещество, имеющие сходное строение и происхождение, выполняющие общие функции, называются тканями. Каждый орган состоит из нескольких тканей, но одна из них, как правило, преобладает. Межклеточное вещество тоже может быть однородным, как у хряща, но может включать различные структурные образования в виде эластичных лент, нитей, придающих тканям эластичность и упругость.

Нервная ткань реагирует на раздражение вырабатывает нервные импульсы — электрохимические сигналы. С их помощью она регулирует работу клеток, связанных с нею. Нервная ткань обладает главными свойствами возбудимостью и проводимостью: при возбуждение проводит нервные импульсы.

Нервная ткань включает два типа клеток: собственно нервные клетки — нейроны и вспомогательные клетки — нейроглии. Главная особенность нейронов — высокая возбудимость. Они получают сигналы из внешней и внутренней среды организма, проводят и перерабатывают их, что необходимо для управления работой органов. Нейроны собраны в очень сложные и многочисленные цепи, которые необходимы для получения, переработки, хранения и использования информации. Нейроглия выполняет ряд вспомогательных функций. Например, питательное вещества из кровеносного сосуда поступают сначала в клетки нейроглии, там перерабатываются и только после этого попадают в нейроны. Клетки нейроглии выполняют и опорную роль, механически поддерживая нейроны.

Нейрон состоит из тела и отростков. В теле нейрона находится ядро с округлыми ядрышками. Отростки нейрона различаются по строению, форме и функциям.

Дендрит — отросток, передающий возбуждение к телу нейрона. Чаще всего у нейрона несколько коротких разветвленных дендритов. Однако бывают нейроны, у которых имеется только один длинный дендрит.

Аксон — это длинный и единственный отросток, который передает информацию от тела нейрона к следующему нейрону или к рабочему органу. Аксон ветвится только на конце, образуя короткие веточки — терминали. Часть длинного отростка дендрита или аксона, покрытая оболочками называется нервным волокном.

Синапсы образуется в местах контакта аксона с клетками, которым он передает информацию. Эти участки аксона несколько утолщены, так как содержат пузырьки с раздражающей жидкостью. Когда нервные импульсы доходя до синапса, пузырьки лопаются, жидкость изливается в синаптическую щель и воздействует на оболочку клетки, принимающей информацию. Это может быть другой нейрон, мышечная или желизистая клетка. В зависимости от состава и количества биологически активных веществ, содержащихся в жидкости, принимающая информацию клетка может возбудиться и усилить свою работу, либо затормозиться — ослабить или вовсе прекратить её.

Воспринимающие информацию клетки обычно имеют много синапсов. Через одни из них они получают стимулирующие сигналы, через другие — отрицательные, тормозные. Все эти сигналы суммируются, после чего следует изменение работы.

Нервная ткань

совокупность клеточных элементов, формирующих органы центральной и периферической нервной системы. Обладая свойством раздражимости, Н.т. обеспечивает получение, переработку и хранение информации из внешней и внутренней среды, регуляцию и координацию деятельности всех частей организма. В составе Н.т. имеются две разновидности клеток: нейроны (нейроциты) и глиальные клетки (глиоциты). Первый тип клеток организует сложные рефлекторные системы посредством разнообразных контактов друг с другом и осуществляет генерирование и распространение нервных импульсов. Второй тип клеток выполняет вспомогательные функции, обеспечивая жизнедеятельность нейронов. Нейроны и глиальные клетки образуют глионевральные структурно-функциональные комплексы.

Нервная ткань имеет эктодермальное происхождение. Она развивается из нервной трубки и двух ганглиозных пластинок, которые возникают из дорсальной эктодермы в процессе ее погружения (нейруляция). Из клеток нервной трубки образуется нервная ткань, формирующая органы ц.н.с. — головной и спинной мозг с их эфферентными нервами (см. Головной мозг, Спинной мозг), из ганглиозных пластинок — нервная ткань различных частей периферической нервной системы. Клетки нервной трубки и ганглиозной пластинки по мере деления и миграции дифференцируются в двух направлениях: одни из них становятся крупными отростчатыми (нейробласты) и превращаются в нейроциты, другие остаются мелкими (спонгиобласты) и развиваются в глиоциты.

Основу нервной ткани составляют нейроны. Вспомогательные клетки нервной ткани (глиоциты) различают по структурно-функциональным особенностям. В центральной нервной системе имеются следующие виды глиоцитов: эпендимоциты, астроциты, олигодендроциты; в периферической — глиоциты ганглиев, концевые глиоциты и нейролеммоциты (шванновские клетки). Эпендимоциты образуют эпендиму — покровный слой, выстилающий полости мозговых желудочков и центральный канал спинного мозга. Эти клетки имеют отношение к метаболизму и секреции некоторых компонентов цереброспинальной жидкости (Цереброспинальная жидкость).

Астроциты входят в состав ткани серого и белого вещества головного и спинного мозга; имеют звездчатую форму, многочисленные отростки, распластанные терминали которых участвуют в создании глиозных мембран. На поверхности мозга и под эпендимой они формируют наружную и внутреннюю пограничные глиозные мембраны. Вокруг всех кровеносных сосудов, проходящих в мозговой ткани, астроциты образуют периваскулярную глиозную мембрану. Вместе с компонентами самой стенки кровеносного сосуда эта глиозная мембрана создает гематоэнцефалический барьер — структурно-функциональную границу между кровью и нервной тканью.

Олигодендроциты в сером веществе мозга являются клетками-саттелитами нейронов; в белом веществе они образуют оболочки вокруг их аксонов. Клетки периферической глии создают барьеры вокруг нейронов периферической нервной системы. Глиоциты ганглиев (клетки-сателлиты) окружают их перикарион, а нейролеммоциты сопровождают отростки и участвуют в образовании нервных волокон.

Нервные волокна — пути распространения нервного импульса; они формируют белое вещество головного и спинного мозга и периферические нервы. В нервном волокне имеются центральная часть, образоваиная аксоном нервной клетки, и периферическая — оболочечные глиальные клетки, или леммоциты. В ц.н.с. роль леммоцитов играют олигодендроциты, а в периферической нервной системе — нейролеммоциты. Аксон нервного волокна как часть нервной клетки имеет наружную мембрану (аксолемму) и содержит органеллы: нейрофиламенты, микротрубочки, а также митохондрии, лизосомы, незернистую эндоплазматическую сеть. По аксону от тела нейрона осуществляется аксонный транспорт белков органелл. В аксонном транспорте различают медленный поток (со скоростью около 1 мм в сутки), обеспечивающий рост аксонов, и быстрый поток (около 100 мм в сутки), имеющий отношение к синаптической функции. Транспортные процессы в осевом цилиндре связывают с системой микротрубочек.

В зависимости от способа организации оболочки вокруг аксона различают миелиновые (мякотные) и безмиелиновые (безмякотные) нервные волокна. В последних аксон погружен в цитоплазму леммоцита, поэтому окружен только его двойной цитомембраной. Безмякотные волокна тонкие (0,3—1,5 мкм), характеризуются низкой скоростью проведения импульса (0,5—2,5 м/с). Такие волокна типичны для вегетативной нервной системы (Вегетативная нервная система). В миелиновых (мякотных) нервных волокнах цитомембрана леммоцита вследствие многократного закручивания вокруг аксона (миелогенез) образует многослойную структуру из чередующихся билипидных и гликопротеиновых слоев. Этот слоистый, богатый липидами материал называется миелином. Миелиновые нервные волокна различаются по толщине миелиновой оболочки (от 1 до 20 мкм), что влияет на скорость распространения импульса (от 3 до 120 м/с). Миелиновое покрытие по длине волокна имеет сегментарное строение, зависящее от протяженности леммоцита (от 0,2 до 1,5 мкм). На границе двух леммоцитов имеются участки безмиелиновых перетяжек — узлы нервного волокна (перехваты Ранвье). Поэтому распространение импульса в миелиновых волокнах носит сальтаторный (скачкообразный) характер. Миелиновые волокна типичны для соматических нервов, а также проводящих путей головного и спинного мозга. Ведущее значение аксона как части нейрона в структурно-функциональной организации нервного волокна проявляется при его повреждении. Если погибает даже небольшой участок, то нервное волокно гибнет на всем его дальнейшем протяжении, т.к. оказывается отделенным от тела клетки, от которого зависит его существование. Гибель дистального участка аксона сопровождается дегенерацией и распадом его миелиновой оболочки (валлеровское перерождение). При этом макрофаги поглощают распадающийся миелин и остатки аксона, а затем удаляются из очага. Дальнейший процесс восстановления связан с реакцией нейролеммоцитов, которые начинают пролиферировать с проксимального конца поврежденного нервного волокна, образуя трубки. Аксоны врастают в эти трубки со скоростью 1—3 мм в сутки. Этот процесс характерен для периферических нервов после их сдавления и перерезки.

Межнейронная связь осуществляется через их отростки с помощью межклеточных контактов — Синапсов.

Нервные волокна оканчиваются не только на нейронах, но и на клетках всех других тканей, особенно мышечных и эпителиальных, образуя эфферентные нервные окончания, или нейроэффекторные синапсы. Особенно многочисленными и сложно развитыми являются двигательные нервные окончания на поперечнополосатой мускулатуре — моторные бляшки.

Воспринимающие (рецепторные) нервные окончания — концевые аппараты дендритов чувствительных нейронов — генерируют нервный импульс под влиянием различных раздражителей из внешней и внутренней среды. По своим структурным особенностям рецепторные нервные окончания могут быть «свободными», т.е. расположенными непосредственно между клетками иннервируемой ткани; «несвободными» и даже инкапсулированными, т.с. окруженными специальными рецепторными клетками эпителиального или глиального характера, а также соединительнотканной капсулой.

Библиогр.: Хэм А. и Кормак Д. Гистология, пер. с англ. т 3 с 163, М., 1983; Шеперд Г. Нейробиология, пер. с англ., т. 1—2, М., 1987; Шубникова Е.А. Функциональная морфология тканей, М., 1981.