холсты белить что значит

СЛАВЯНЕ

Беление и крашение

Постановщики исторических фильмов о жизни древних славян нередко наряжают своих персонажей сплошь в одежды из сурового (то есть сохраняющего естественный цвет растительных волокон) полотна, полагая, видимо, что создают таким образом «колорит эпохи». Если бы, однако, кинематографисты проконсультировались у авторитетных учёных, те объяснили бы, что суровые холсты редко употреблялись нашими предками на одежду: прежде их по крайней мере белили.

Отбелке часто повергались ещё нити до заправки их в ткацкий станок, а уж готовые холсты – обязательно. Вот как мог выглядеть этот процесс в Древней Руси согласно этнографическим данным.

Для начала готовый холст или нити складывали в обширный котёл или горшок, заливали горячим щёлоком (раствором древесной золы в воде) и оставляли в тёплом месте на целую ночь. Древесная зола использовалась любая, кроме черёмуховой; шла в дело и зола от соломы, например от гречишной (гречиха была исключительно популярной культурой). Потом отстиранный от золы холст влажным раскатывали по траве на солнечном месте и смачивали водой в течение дня, чтобы лучше «выгорал». Иногда расстилали холсты и по сугробам в ясный морозный день. Считалось также, что хорошо отбеливает ткани роса; для этого холсты нередко оставляли расстеленными на всю летнюю ночь, и это служило поводом для ночных бдений и развлечения молодёжи – парни и девушки вместе ходили «зорить» холсты.

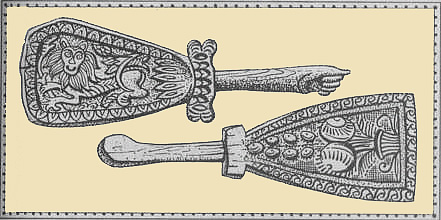

Третий этап отбеливания включал опять-таки стирку, а затем битьё специальными деревянными вальками: на некоторых сохранившихся экземплярах вырезан орнамент – древние языческие символы солнца и грома. В местах, где не использовались вальки, холсты мяли ногами.

«Зорили» и отбивали холсты порою по нескольку раз, добиваясь белого цвета. И наконец холст «золили»: мокрым складывали в бочку, щедро пересыпая золой, заливали горячей водой и кипятили, опуская в воду «разожжённые» (раскалённые) камни. О подобной технологии рассказано в памятниках ХVI века.

Ещё в начале ХХ века для отбелки холстов в домашних условиях русскими использовалась мука, сыворотка, отруби и даже. навоз. Археологам предстоит уточнить, какими именно средствами «домашней химии» пользовались тысячу лет назад наши далёкие предки. Но вот мнение специалистов: орудия и приёмы, употреблявшиеся древними славянами, очень близки, а порой совершенно аналогичны орудиям и приёмам, применявшимся в крестьянском хозяйстве вплоть до ХIХ—ХХ веков. Причём яркие примеры такого рода консерватизма даёт именно выделка тканей!

Вальки для белья: резной с рельефным изображением льва и расписной с изображением цветов в вазе. XIX век

В полной мере относится это и к методам окрашивания материй. Найденные в курганах клочки древних одежд за тысячу, а то и больше, лет в земле стали, как правило, тёмно-коричневыми или чёрными; чтобы установить их первоначальный цвет, потребовались очень сложные лабораторные методы. К работе привлекали даже криминалистов, вооружённых необходимыми приборами. В результате оказалось, что домотканые одежды наших пращуров вовсе не были однообразно бело-серыми, как их нам рисуют порой не вполне знающие люди. Древние мастерицы поистине располагали всей гаммой красок: учёные легко составили список из более чем полусотни растений, способных дать им эти краски, – не говоря уже о различных минеральных и животных красящих веществах и о том, например, что овечья и козья шерсть сама по себе бывает разного цвета… Немного удивляет мнение некоторых авторов, полагающих, что тысячу лет назад славянам были известны свойства «лишь части» этих растений. Думается, правы, скорее, те, кто указывает: древние люди знали свойства деревьев и трав существенно полнее и лучше, чем они описаны в современных ботанических определителях. И следует ли отмахиваться от мнения языковедов, утверждающих, что древнерусский язык был гораздо богаче цветовыми обозначениями, нежели современный? Взять хотя бы оттенки красного цвета. Слово «багряный» сегодня ещё понимают, когда же произнесёшь «чермный», обязательно переспросят: «чёрный. «, а «червлёный» сочтут то ли «золотым», то ли «червивым».

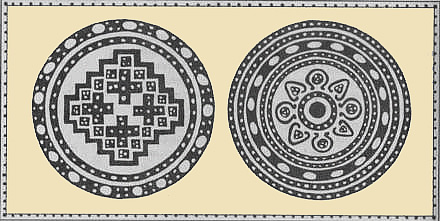

Рисунок набойки из северянских курганов.

XI–XII века

Вот какие растения использовались нашими предками для получения красного цвета: лебеда, сабельник, гречишник, корень лапчатки, зверобой, дерябка, сычужник… «Чермный» же и «червлёный» оттенки обязаны своими названиями «червецу» – насекомому, живущему на корнях и листьях некоторых трав. Красную краску давала и обожжённая охра, а также мягкий глинистый железняк, встречавшийся и в Новгородской земле, и на юге Руси.

В жёлтый цвет красили ткани с помощью купальницы, сурепицы, бессмертника, купавки, дрока (одна из его разновидностей так и называется – «дрок красильный»), серпухи, ястребинки, василька, манжетки, щавеля, череды, ириса, золотарника, лядвицы, прыгуна, коры дикой яблони, листьев берёзы, вереска, орешника, шелухи лука.

Оранжевый цвет давал чистотел, зелёный – плаун, крапива, трилистник, пижма, шишки осины, цветы и лист дикой яблони.

Синюю краску получали из коры дуба и ясеня, цветов василька и колокольчика, из вайды, птичьей гречихи, ягод черники.

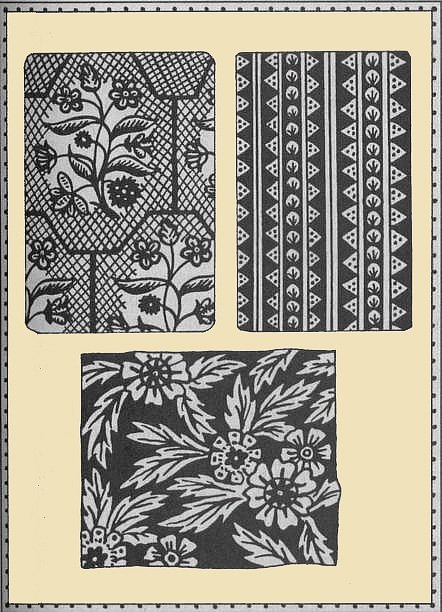

Резные деревянные набойные доски.

XVIII–XIX века

Малиновый и фиолетовый цвет давали ягоды ежевики, коричневый – кора ивы, ольхи и крушины, чёрный – таволга, толокнянка, подбел.

А ведь эти краски можно комбинировать, добиваясь самых разных оттенков, можно ослаблять или усиливать интенсивность цвета, например от тёмно-синего до голубого!

Славяне хорошо знали, какие растения лучше окрашивают лён, какие – шерсть. Растворы красок готовили на хлебном квасе, на щёлоке, на «дубовом уваре», добавляли ржавое железо, которое укрепляло и усиливало краску. Красили как готовую ткань, так и нитки перед тканьём для получения пёстрых тканей, например полосатых и клетчатых, для узорного тканья. Набойка рисунка с помощью пропитанной краской деревянной доски была известна по крайней мере с середины I тысячелетия нашей эры: такие ткани найдены археологами. Сперва их сочли привозными, но затем выкопали из земли и набойную доску. Учёные полагают, однако, что набойная техника применялась в основном в городах. В деревне она распространения не получила.

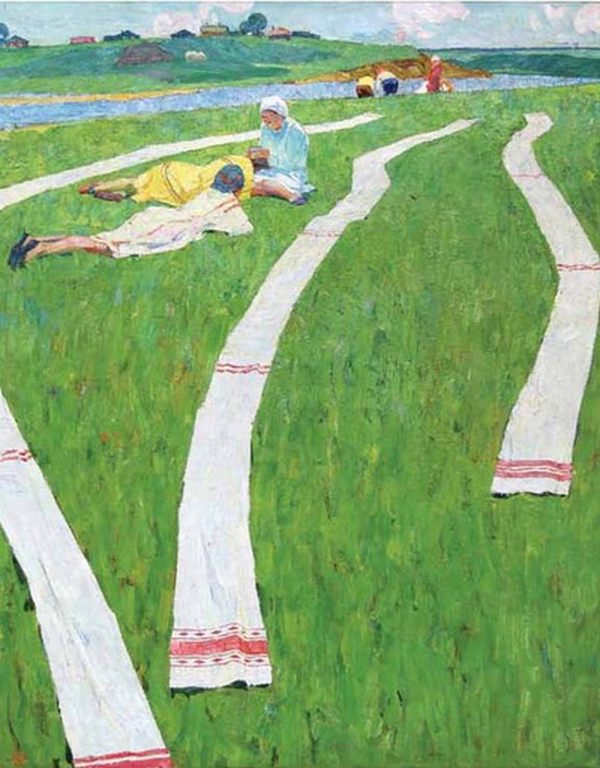

Выбеливание льна, обработка холста

Свежевытканный пепельно-серого цвета холст приобретает едва уловимый серебристый оттенок, и этот оттенок сохранится теперь вплоть до того дня, когда его окончательно выбелят и уложат в девичий короб.

В марте — апреле дни становятся светлее и дольше. Неленивая ткачиха, как уже говорилось, ткала за день стену холста длиною шесть-семь метров. Две стены составляют конец, из конца выходило семь-десять полотенец — платов. Весь великий пост по избам стоял несмолкаемый стук бердов и скрип подножек.

Ткут вначале самую тонкую пряжу, холст из нее пойдет на белье, рубашки и полотенца. Пряжа из пачесей и льняных изгребей идет на тканые рядна (для рукавиц, портянок, мешков, подстилок). Самый грубый холст называли пестрядинным и пестрядью.

Еще весной холсты белят в золе и затем на снегу. Снова бучат в золе и белят уже летом на чистом лугу, где-нибудь около озера или речки. В начале июня подростки обоего пола обычно возили навоз. Пока взрослые наметывали телегу, девчонки бежали к речке. Они собирали в гармошку пятнадцатиметровый конец холста, макали его в воду и снова ровно расстилали на зеленой траве. И так со всеми концами. Иная, не утерпев и видя, что никто не заметит, пускалась бегом по этой ровной гладкой холщовой дорожке.

Холсты сохли быстро, их надо то и дело макать в реку, а телега с навозом уже наметана. Контраст между чистотой расстеленного на зеленой траве холста и вонью тяжелых коричнево-желтых навозных пластов, разница между речной прохладой и жарким, гудящим от оводов полем превращали беление холстов из обязанности в нечто приятное и нетерпеливо ожидаемое. Возка навоза тоже становилась приятнее. Поэтому взрослые всегда разрешали подросткам и детям белить холсты.

Зола для беления, или бучения, холстов должна быть чистой, просеянной, желательно из ольхи. Добрые, то есть хозяйственные, старики весною нарочно ходили в лес, чтобы нажечь ольховой золы для беления холстов. Выбеленный холст был едва различим, если его расстелить на снегу.

по материалам информационно-аналитического и энциклопедического портала

Василий Белов

Холсты белить что значит

Наша родина давно завоевала славу самой «льняной» страны в мире. Полюбился лён русичам. Ещё тысячу лет назад одевались они в тонкие льняные рубахи и плавали по морям под крепкими льняными парусами. А сто лет назад почти весь лён, что продавался в мире, был русского происхождения. Только вот скольких трудов стоило «вырастить» рубашку! Почитайте, ребята, книжку Константина Ушинского – она так и называется: «Как рубашка в поле выросла». Даже если только перечислять то, что с этим растением проделывают, пока оно не превратится в полотно, и то устанешь: лён надо сеять, полоть, дёргать, сушить, мочить, колотить, трепать, чесать, прясть, ткать, белить… Вот о том, как холсты белили, мы и поговорим сегодня.

Надо сказать, создатели исторических фильмов ошибаются, когда одевают актёров в рубахи из серого полотна. Так будто бы правдоподобнее – ну разве под силу нашим предкам было сделать льняную холстину белой? Они же не могли выйти в магазин за химическим отбеливателем, как мы, а других способов сделать тёмное светлым нет. А на самом деле они есть. С глубокой древности на Руси считалось зазорным шить одежду из неотбелённого полотна. И для этого тоже надо было изрядно потрудиться. Для начала готовый холст складывали в котёл, заливали горячим щёлоком (так назывался раствор древесной золы в воде) и оставляли в тёплом месте на целую ночь. Потом отстиранный от золы холст влажным раскатывали на солнечном месте.

Живописец Виктор Беднов ещё застал в 1967 году старинное беление холстов

Похожим образом белили холсты и в Европе – это запечатлел художник Брейгель Ян Младший (XVII век)

Вот сейчас пригревает мартовское солнышко – в старину об эту пору несли к речкам хозяйки холсты, раскладывали на вешнем ярком снегу. Полежат на солнце от утренней зорьки до вечерней – и белее становятся. Это значит – «зорить» холсты. Затем снова им покоя не давали: стирали, били-колотили деревянными вальками. Под конец приходил черёд «золить» холсты: мокрыми складывали в бочку, щедро пересыпая золой, заливали горячей водой и кипятили. А в некоторых местах в ход шли и другие «отбеливатели», которые мы бы никак не заподозрили в такой способности: скисший квас и даже кислое молоко.

Наконец, последняя стирка – и вот он, холст белее снега, гордость любой хозяйки!

Художница Зинаида Серебрякова помогла нам представить, как тяжелы были мокрые холсты для девичьих плеч

Лен. Удивительные превращения. История первая

Мне всегда было интересно, что же такое нужно сделать с растением, чтобы из него получилась ткань. Казалось бы, растет себе и растет, цветочки голубые отращивает 🙂 Особенно удивительно, как с обработкой льна женщины справлялись раньше, когда все делалось вручную и только женскими руками. Мужики только сеяли лен. А бабы делали все остальное 🙂 Что же они потом делали с желтоватыми стебельками, как превращали их в белоснежные полотна? Итак, мужики сеяли лен.

Когда лен всходит и начинает цвести, это очень красиво, кажется, будто небо спустилось на землю.

Только любоваться бабам было, скорее всего, некогда. Лен нужно теребить. Теребить, это значит рукой захватывать стебельки льна у самой земли и вырывать с корнем. Непременно так, никаких серпов в тереблении не использовалось.

Потом вязались небольшие снопы и расставлялись для просушки.

Прежде чем готовить лен к дальнейшей обработке, нужно вымолотить из него семена, из которых, кстати, и выжимали льняное масло. После обмолота лен идет на «расстил». Бабы брали лен и аккуратно расстилали его по всему полю. Желательно чтобы это поле было слегка болотистым, влажным, еще хороши туманы и роса. Все это должно было быть в достатке, поскольку дело происходило в конце лета и осенью. Так лен отдыхал на поле еще около месяца. Передерживать было опасно, ткань будет не такой прочной. Потом лен собирали и опять на сушку!

«Сушили лен в бане, на повите, потом на полатях. Но самые нетерпеливые хозяйки несли его сразу в избу и сушили на широкой русской печи. Высушенный лен имеет неказистый вид: темный, сухой, ломкий, занозистый. И только сами мастерицы знают, как идет превращение невзрачного стебелька в белоснежную ткань» (из воспоминаний деревенской бабушки Н. А. Деревниной.

Высохшие стебли льна легко ломаются, и только теперь их несли разминать, для этого было специальное приспособление: мялка. Кстати, помню, у Булгакова в записках врача герою принесли в больницу искалеченную девушку, которая «в мялку попала». Смотрю я на эти мялки и не могу понять, как туда можно было «попасть». Разве что специально ногу засунуть.

Измятый лен необходимо очистить от остатков кострики. Левой рукой держали повесмо на весу, правой били по нему тонким ребром деревянного инструмента, который называется трепало. Трепало для женщины то же, что топор для мужчины. Недаром существовала пословица: «Смотри молодца из бани, девицу — из трепальни».

Трепание — тяжелая и грязная работа. За день трепки стены и окна покрывались серой льняной пылью, а женщины закрывали свои лица платками. Чтобы сделать эту работу более приятной, не такой скучной и монотонной, женщины деревни собирались вместе. Пустой хлев, баня, нежилая изба — всё подходило для такой работы. Во время трепания пели, сочиняли частушки, подшучивали друг над другом, смеялись, делились новостями.

Отрепанный лен держали в сухости, затем начинали очесывать. Очес проходил в две стадии:

Оставшееся в повесме волокно — самое лучшее (собственно лен).

После очеса скатывали так называемые кудели и принимались прясть:

Здесь на фото бабушка справа еще чешет 🙂

Пряжу с веретён перематывали на мотовило, считая и перевязывая нити. 60 нитей называли пасмо. Для хорошего холста из 9 веретен наматывали 1 мот (девятерник). Это была основа будущего холста.

Наконец, наступал момент, который завершал долгую цепочку от льняного стебелька до льняного полотна. Это тканьё.

Мастерицы ткали на ручном ткацком станке, который называется кросны.

А вот как описывает В. Белов в книге «Лад» последующие манипуляции с готовым холстом:

«Еще весной холсты белят в золе и затем на снегу. Снова бучат в золе и белят уже летом на чистом лугу, где-нибудь около озера или речки. В начале июня подростки обоего пола обычно возили навоз. Пока взрослые наметывали телегу, девчонки бежали к речке. Они собирали в гармошку пятнадцатиметровый конец холста, макали его в воду и снова ровно расстилали на зеленой траве. И так со всеми концами. Иная, не утерпев и видя, что никто не заметит, пускалась бегом по этой ровной гладкой холщовой дорожке.

Холсты сохли быстро, их надо то и дело макать в реку, а телега с навозом уже наметана. Контраст между чистотой расстеленного на зеленой траве холста и вонью тяжелых коричнево-желтых навозных пластов, разница между речной прохладой и жарким, гудящим от оводов полем превращали беление холстов из обязанности в нечто приятное и нетерпеливо ожидаемое. Возка навоза тоже становилась приятнее. Поэтому взрослые всегда разрешали подросткам и детям белить холсты.

Зола для беления, или бучения, холстов должна быть чистой, просеянной, желательно из ольхи. Добрые, то есть хозяйственные, старики весною нарочно ходили в лес, чтобы нажечь ольховой золы для беления холстов. Выбеленный холст был едва различим, если его расстелить на снегу.»

Беление холста вдохновило Зинаиду Серебрякову на создание своих полотен. Кстати, на том же холсте, но, вероятно, все-таки небеленном 🙂

Во второй части статьи я покажу лен, сотканный прабабушкой моего мужа, и расскажу еще кое-что об этой чудесной травке.

Как белили и красили ткани наши предки?

Сколько интересных, но забытых вещей можно найти во время переезда! Недавно в одном из самых далёких шкафчиков нашла свою льняную рубаху, засунутую туда во время другого переезда. Рубаха была вручную сшита моей мамой в тот период, когда я увлекалась историей древних славян и вообще историей древнего мира. Собственноручно обшила по краям стилизованную рубаху красной тесьмой. И благополучно убрала в самое редко посещаемое в шкафу место, т.к. началась учёба в университете, потом нашла подработку, потом уже работу — времени на увлечения оставалось меньше и меньше.

А тут достаю рубаху, любуюсь и вспоминаю. Потом приходит в голову найти купленный когда-то на «Майском дереве» в Выборге поясок. Облачаюсь! Как всё красиво и к лицу… Но заходит муж и спрашивает (потом отнекивался, что в шутку сказал), зачем я натащила на себя этот мешок. Всё, приехали. После некоторого обдумывания решила покрасить рубашку «для большей красивости». И начала искать методы, соответствующие тому времени.

Ввела около десятка бесполезных запросов на Яндексе. Нашла забавный опыт из курса физики с хлором по отбеливанию ткани, но там стоит пометка, что опыт необходимо проводить только «под тягой», т.к. хлор ядовит. Я и не собиралась, конечно, но жаль. Решила перелистать книгу Марии Семёновой «Быт и верования древних славян». А там нашлась целая глава «Беление и крашение».

И начинается она так: «Постановщики исторических фильмов о жизни древних славян нередко наряжают своих персонажей сплошь в одежды из сурового (то есть сохраняющего естественный цвет растительных волокон) полотна, полагая, видимо, что создают таким образом „колорит эпохи“. Если бы, однако, кинематографисты проконсультировались у авторитетных учёных, те объяснили бы, что суровые холсты редко употреблялись нашими предками на одежду: прежде их по крайней мере белили».

Процесс отбелки можно поделить на несколько этапов. Для начала готовый холст или нити складывали в котёл или горшок, заливали горячим щёлоком (раствором древесной золы в воде) и оставляли в тёплом месте на целую ночь. Потом отстиранный от золы холст влажным раскатывали по траве на солнечном месте и смачивали водой в течение дня, чтобы лучше «выгорал». Третий этап отбеливания включал опять-таки стирку, а затем холсты били специальными деревянными вальками или мяли ногами.

«Зорили» и отбивали холсты порой по несколько раз, добиваясь белого цвета. И наконец холст «золили»: мокрым складывали в бочку, щедро пересыпая золой, заливали горячей водой и кипятили. О подобной технологии рассказано в памятниках XVI века. Но домотканые одежды наших предков вовсе не были однообразно бело-серыми. И следует ли забывать о мнении языковедов, что древнерусский язык был гораздо богаче цветовыми обозначениями, чем современный?

Древние мастерицы располагали поистине всей гаммой красок: учёные легко составили список из более чем полусотни растений, способных дать им эти краски, — не говоря уже о различных минеральных и животных красящих веществах и о том, например, что сама по себе шерсть бывает разного цвета.

Вот какие растения использовались нашими пращурами для получения различных цветов.

Красный: лебеда, сабельник, гречишник, корень лапчатки, зверобой, обожжённая охра.

Жёлтый: купальница, сурепица, бессмертник, дрок, василёк, щавель, череда, ирис, кора дикой яблони, листья берёзы, вереск, орешник, шелуха лука…

Оранжевый: чистотел.

Зелёный: плаун, крапива, трилистник, пижма, шишки осины, цветы и лист дикой яблони.

Синий: кора дуба и ясеня, цветы василька и колокольчика, вайда, ягоды черники.

Малиновый и фиолетовый: ягоды ежевики.

Коричневый: кора ивы, ольхи и крушины.

Чёрный: таволга, толокнянка, подбел.

А ведь краски можно комбинировать, добиваясь самых различных оттенков! Растворы красок готовили на хлебном квасе, на щёлоке, на «дубовом уваре», добавляли ржавое железо, которое укрепляло и усиливало краску. Я уже подобрала себе подходящий способ окраски. Надеюсь, что этот список пригодится не только мне!