Гроб господень это что

Гроб Господень

Гроб Господень (Святой Гроб Господень) – так называют пещеру, в которой после распятия был погребен Иисус Христос. Во всем христианском мире это место почитается как величайшая святыня. Святой Гроб находится в Иерусалиме, столице современного Израиля. Реликвия скрыта под величественным храмовым комплексом Гроба Господня, также известным как храм Воскресения Христова. За долгую историю храм не раз разрушали, а доступ к Гробу Господню перекрывался многочисленными завоевателями-иноверцами.

В наши дни каждый христианин может приехать в Иерусалим и поклониться святыне.

Святой Гроб

Гроб Господень находится под храмом его имени. По древней традиции, пришедшей к ранним христианам из иудаизма, гробница высечена в скале, и изначально представляла собой пещеру. Сейчас сохранилась лишь часть изначальной пещеры, а вокруг самого гроба выстроена Кувуклия (подземная часовня).

Реликвия являет собой массивное каменное ложе, на которое некогда возложили тело Христа. Святой Гроб был сильно поврежден древними паломниками, и чтобы защитить реликвию от разрушения, её запечатали мраморной плитой. Последний раз мраморная плита менялась в 1555 году. В 2016 году плиту сняли, чтобы провести археологическое исследование Святого Гроба.

Для Храма Воскресения Христова гробница – это главный алтарь. Хотя на территории храма действуют шесть церквей, только греко-Православная, Католическая и Армянская апостольская церкви проводят богослужения у Гроба Господня.

Храм Гроба Господня

Храм Гроба Господня – важный религиозный центр и храмовый комплекс. Его территорию делят между собой шесть христианских церквей: Греческая, Коптская, Сирийская и Эфиопская православные церкви, а также Католическая и Армянская апостольская. Вот лишь некоторые из множества храмов и часовен, расположенных на территории комплекса:

История Гроба Господня

Гроб Господень в Священном Писании

Священное Писание многократно упоминает Гроб Господень в четвероевангелии. Апостолы-евангелисты описывают как тело Иисуса Христа сняли с креста и отнесли на каменное ложе в пещере. Евангелие гласит, что на третий день к пещере пришли жены-мироносицы, чтобы помазать тело перед погребением. Закрывавший пещеру камень чудесным образом отворился, и мироносицам явился Ангел, провозгласивший Воскресение Христа. Апостолы Иоанн и Петр посетили гробницу и засвидетельствовали, что тела Христа внутри нет.

Местонахождение Гроба Господня

В течение нескольких веков место погребения Христа считалось утерянным. Римский император Константин Великий, утвердивший христианство в качестве государственной религии Римской империи, организовал поиски Гроба Господня.

Блаженная Елена, мать императора, отправилась в Святую землю с целью найти христианские реликвии. Согласно сохранившимся свидетельствам, равноапостольная Елена обнаружила на месте Гроба Господня языческий храм. Его разрушили, а на его месте построили часовню и храм Воскресения Христова.

Храм Гроба Господня в Средние века

Гроб Господень ждала непростая судьба.

В 614 году персидский шахиншах Хосров II из империи Сасанидов уничтожил храм, но в 630 году святыню восстановили по приказу византийского императора Ираклия I. Вскоре после этого Иерусалим попал под власть мусульман. Завоеватели сохранили храм и позволили христианам молиться в нем. В период с VII по X век храм пострадал от нескольких землетрясений и пожаров.

В 1009 году храм Гроба Господня сравняли с землей по приказу халифа Аль-Хакима, известного своими гонениями против христиан. Разрушения затронули не только сам храм, но и часть пещеры. Сын Аль-Хакима, новый халиф фатимидов аз-Захир, оказался более терпим к христианам, и по соглашению с византийским императором Константином IX Мономахом храм был восстановлен. Вскоре паломники вновь смогли посещать святое место. Они свидетельствуют, что храм был одним из немногих восстановленных зданий в разрушенном городе.

Войны за Гроб Господень

Преследования христиан в Святой Земле и разрушение храма Гроба Господня послужили идеологическим обоснованием крестовых походов. В период с 1099 по 1244 год за Иерусалим и Гроб Господень велись многочисленные войны, которые сильно обострили противоречия между христианами и мусульманами.

За два с половиной века контроль над Иерусалимом и Гробом Господнем неоднократно переходил из рук в руки. В этот период храм раз за разом страдал от разрушений, а затем восстанавливался. Это продолжалось вплоть до 1244 года, когда крестоносцы окончательно потеряли власть над Иерусалимом, которая перешла к Хорезму.

Гроб Господень во власти османов

В 1517 году Иерусалим захватили турки-османы. Султан Сулейман I Великолепный вложил много усилий в восстановление разрушенного многочисленными войнами города, и в том числе храма Гроба Господня. Османские завоеватели были более веротерпимы, чем прошлые властители города, поэтому при их правлении разрушения были редки. После того как в 1555 году храм был вновь открыт, и к Гробу Господню вновь потянулись паломники. В 1808 году храм был в последний раз разрушен пожаром, но был восстановлен в 1809-1810 гг.

Святой Гроб в наши дни

С 1810 года храм остается в целости. О нем заботились христиане Иерусалима и всего мира. В наши дни храм Гроба Господня, хранящий великую святыню, является важнейшим религиозным центром. Он регулярно реставрируется усилиями шести христианских церквей. Последние масштабные работы по реставрации храма проведены в 2016 году.

Открытие Гроба Господня

В октябре 2016 года археологи впервые за 460 лет вскрыли Гроб Господень и получили доступ к мраморному саркофагу, установленному в 1555 году. Исследование проводила международная группа экспертов в сотрудничестве со священнослужителями храма.

Под мраморной плитой, закрывавшей реликвию, археологи обнаружили большую груду каменных обломков, под которой обнаружили еще одну плиту, установленную крестоносцами. Под ней взорам ученых предстал сам Гроб Господень – прекрасно сохранившееся каменное ложе, на котором две тысячи лет назад покоилось тело Христа.

Исследователи не готовы с абсолютной уверенностью подтвердить, что открытый Гроб Господень – это подлинное место упокоения Христа. Но все сходятся в том, что нет другого места, которое бы столь же точно соответствовало дошедшим до нас описаниям гробницы. Поэтому подлинность Святого Гроба не ставится под сомнение.

Возможно, вам будет интересно:

Храм Гроба Господня

Храм Гроба Господня (или Воскресения Христова) является величайшей святыней христианского мира и важнейшим местом поклонения верующих. Сюда стремятся попасть миллионы паломников и туристов, а ежегодного схождения Благодатного огня, затаив дыхание, ожидают в разных уголках планеты, наблюдая за процессом в прямом эфире.

По Османскому договору 1853 года, территория храма четко поделена между шестью христианскими конфессиями: греко-православной, римско-католической, коптской, армянской, эфиопской и сирийской. Контролируемые каждой из церквей участки остались в тех границах, какими они были на момент подписания документа. Распределены не только главные святыни, приделы, алтари и лестницы, но и установлено время проведения служб, обязанности сторон и правила пользования общими святынями. Сейчас все, даже самые незначительные решения принимаются коллегиально. Если хотя бы один из глав управляющих конфессий выскажет несогласие или сомнение, то выполнить даже самое безобидное действие в храме будет невозможно.

По причине постоянного возникновения споров, дело нередко доходило до рукопашных схваток, причем происходили они не только в далеком Средневековье, но и в более цивилизованном XXI веке. Сегодня основными храмовыми реликвиями владеют Иерусалимские патриархаты Греко-православной и Армянской апостольской церквей, а также католический монашеский орден францисканцев. В админзданиях религиозного комплекса размещена штаб-квартира Иерусалимской православной церкви.

Где находится храм Гроба Господня

Главные святыни

В комплекс храма Гроба Господня входят:

Голгофа

Одна из двух главных святынь христианского мира. На холме был распят Христос и, по преданию, захоронен Адам. Голгофа находилась за пределами древнего Иерусалима и использовалась как место казни преступников. Считается, что скала сформировалась из их черепов.

Кувуклия

Святыня представляет собой часовню небольших размеров с куполом. Внутри нее — два придела: Ангела и Гроба Господня с каменным ложем. В первом находится фрагмент водруженного на постамент камня, отваленного от пещеры Христа Ангелом, и два отверстия в стенах. Через северное Благодатный огонь передается православным, через южное — армянам. С западной стороны Кувуклии — придел коптов.

Часовня отстраивалась несколько раз. Последняя реставрация была проведена в 2016–17 гг. Стены часовни выполнены из бело-желто-розового мрамора, фасад богато декорирован, у Гроба Господня установлены неугасимые свечи и лампады.

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня

Особое богослужение проводится ежегодно в Великую субботу, накануне православной Пасхи. Схождение Благодатного огня и его вынос из Кувуклии символизирует воскресшего Христа. В православные храмы других стран огонь доставляют специальными рейсами.

Приделы

На территории комплекса имеется несколько приделов, в том числе:

Под сводами храма Гроба Господня находится 5 станций крестного пути Христа.

Описание храма Гроба Господня

Центральный фасад сделан в романском стиле. Изначально здесь располагалось два портала высотой 5 и шириной 3 м. Левый служит до сих пор, а правый был заложен камнем еще в период мусульманского правления Иерусалимом.

С левой стороны от Святой двери можно увидеть колонну с расщелиной, образовавшейся при ударе молнии в момент схождения Благодатного огня в 1580 г. В тот год он не явился к Армянскому патриарху, хитростью заполучившему право проведения литургии Схождения Благодатного огня. Он сошел к православным, оставшимся за стенами храма. С тех пор исключительное право на литургию имеет Греко-православный патриарх. Представители других конфессий имеют возможность присутствовать в Кувуклии.

Украшавшие когда-то здание барельефы ныне представлены в одном из музеев Иерусалима. Под окном второго этажа виднеется деревянная лестница. По ней поднимались монахи-армяне, чтобы не проходить к своей части храма по греко-православной территории. И хотя она уже давно не используется по прямому назначению, раритет не убирают, согласно запрету любых изменений без единогласного разрешения.

Справа от входа — капелла Франков, под ней — часовня Марии Египетской, а правее — дверь, ведущая в часовню апостола Иоанна. В северо-восточной части площади есть вход на Голгофу, на востоке расположен монастырь Авраама, на западе — церковь святого Иакова и часовня Жен-мироносиц. К югу от Святого двора находится Гефсиманское подворье, хранящее особую реликвию — плащаницу Богородицы.

История главного христианского храма

Святое место за пределами древнего Иерусалима, связанное с Иисусом Христом, почиталось ранними христианами даже после разрушения города римским императором Титом в 70 г. и создания в 135 г. императором Адрианом римской колонии Элия Капитолина в границах нынешнего Старого города. В тот период в числе других строений был возведен храм Венеры, оказавшийся над пещерой Гроба Господня.

Первая христианская церковь появилась на предполагаемом месте Голгофы благодаря стараниям матери Константина I Великого — Елене. Будучи уже в достаточно преклонном возрасте, она решила отправиться из Рима в Иерусалим, уверяя, что имела видение «о закрытых нечестивыми божественных местах, которые ей велено вывести на свет». По преданиям, найти пещеру Гроба Господня, а также обрести Животворящий крест и другие святыни помог Елене местный житель.

Построенный при Константине I Великом храм Воскресения освятили в 335 г. Богато украшенный комплекс включал:

Сооружения простояли в неизменном виде почти три века, до захвата Иерусалима персами в 614 г. Существенно поврежденные ими здания удалось восстановить при участии византийского императора к 629 г., а через 8 лет город был вынужденно сдан войску Праведного халифата на условии сохранения христианских святынь. Четыре века спустя фатимидский халиф нарушил договор и инициировал разрушение христианских храмов, сопровождавшееся массовыми убийствами верующих. В результате базилика оказалась безвозвратно утраченной.

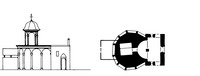

Следующий этап в истории храма Гроба Господня случился в первой половине XI в., после того как византийскому императору Константину VIII удалось в обмен на возведение мечети в Константинополе договориться с очередным мусульманским правителем о восстановлении в Иерусалиме христианской святыни. В тот период было построено несколько отдельных часовен и церковь Воскресения в виде ротонды — сооружения цилиндрической формы, покрытого куполом.

Внешний вид и отделка вновь построенного комплекса разительно отличались от великолепия первого храма. Данную несправедливость исправили крестоносцы в середине XII в. Они возвели величественное здание, объединившее святые места. Его освятили в 1149 г. Также была установлена пятиярусная колокольня, просевшая до современного уровня в результате землетрясения 1545 г.

В конце XII в., после изгнания крестоносцев из Иерусалима, султан Саладин отдал право на хранение ключей от храма Гроба Господня и его открытие/закрытие двум разным мусульманским семьям арабского происхождения. Это помогло прекратить споры глав христианских конфессий о том, кто же первым должен открывать Святую дверь. Традиция жива до сих пор — представитель мужского пола семьи Джудех хранит ключи, а семьи Нусейбе — открывает/закрывает храм. Полномочия передаются исключительно по наследству.

Во время пожара 1808 г. пострадала Кувуклия и шатер над Анастасисом. Восстановлением занималась многонациональная группа архитекторов. Деревянный купол Ротонды заменили металлическим, придав ему первоначальный образ.

Существенную реконструкцию планировали выполнить в середине прошлого века, но из-за начавшейся Второй мировой войны работы отодвинули на более поздние сроки. Они начались в 1959-м, продолжились в 1990-х и 2010-х. В 2013 г. звонница пополнилась отлитым в России колоколом.

Экскурсии

В храм Гроба Господня организовывается огромное число экскурсий. Тур можно заказать заранее, либо воспользоваться предложениями агентств или частных гидов уже на месте. Многие берут с собой путеводители или аудиогиды.

Службы в Храме

Расписание богослужений можно узнать у ворот Старого города, ведущих в Христианский квартал. На Гробе Господнем литургии служатся поочередно.

С 03:00 литургия совершается армянской церковью, а с 06:00 — католиками.

Божественная литургия в Кафоликоне начинается в 07:00 (зимой) и 08:00 (летом).

Режим работы

Часы посещения храма Гроба Господня:

Уточнить расписание служб и время работы можно на официальном сайте.

Как добраться до храма Гроба Господня в Иерусалиме

Христианский квартал расположен в северо-западной части Старого города. Туда ведут Яффские, Новые и Дамасские ворота. До храма Гроба Господня придется пройтись пешком.

Маршруты и остановки городских автобусов можно посмотреть на официальном сайте транспортной компании Egged.

Скоростным трамваем можно доехать до Дамасских ворот (ост. «Shkhem Gate/ Damascus Gate») и Новых ворот (ост. «City Hall»).

В Иерусалиме работают мобильные службы такси — Uber, Gett, Yango и т. д.

Храм Гроба Господня в Израиле: видео

ГРОБ ГОСПОДЕНЬ

гробница в Иерусалиме вблизи Голгофы, где было положено тело Иисуса Христа после распятия; величайшая из святынь христианства, свидетельство и символ чуда Воскресения Христова.

Т. о., из Евангелий следует, что Г. Г. находился вне города, среди садов, недалеко от места Распятия; эта гробница была собственностью, но там еще не было захоронений богатого человека. Г. Г. был вырублен в скале и закрыт большим камнем, к-рый можно было подкатить (придвинуть?) к входу; чтобы заглянуть внутрь гробницы, нужно было наклониться (проем был низким); внутри могли разместиться не менее 5 чел.

Историческая топография

Большинство ученых полагают, что иного места в Иерусалиме и его окрестностях, к-рое с такими же основаниями может быть отождествлено с Г. Г., нет, как нет и причин отвергать его аутентичность.

Место погребения Иисуса Христа и данные археологии

История изучения

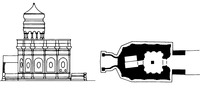

С XIX в. конструкция и история Г. Г. и воздвигнутой над ним часовни (Кувуклии, от греч. κουβούκλειον, или эдикулы, от лат. aedicula) вызывали особый интерес ученых. Первую, раннехрист. Кувуклию реконструировали, опираясь на текст Евангелия и графические изображения XVII-XIX вв. Среди работ XIX в. наиболее обоснованными были реконструкция Р. Уиллиса, зарисовки Дж. Дж. Скоулза, разрезы Э. Пьеротти и крупномасштабный план К. Шика, изданный в России. Обширный раздел был посвящен Г. Г. в кн. Ш. М. де Вогюэ «Церкви Святой Земли». В рус. археологической лит-ре наиболее важен анализ А. А. Олесницкого (подробнее об истории изучения см. в ст. Гроба Господня (Воскресения Христова) храм в Иерусалиме).

Архитектурная история

30-е гг. I в. – 325/6 г.

325/6–1009 гг.

Для сохранения и прославления Голгофы, Г. Г. и Животворящего Креста Господня в Иерусалиме по повелению имп. Константина был воздвигнут комплекс зданий, включавший Анастасис (ротонду Воскресения), Мартирий (базилику) и отдельное святилище на Голгофе. Освящение состоялось 17 сент. 335 г.

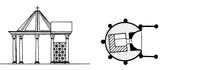

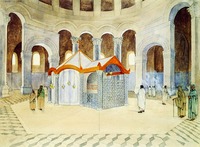

Часть скалы с Г. Г. была отделена от массива и дополнительно архитектурно оформлена. Согласно Евсевию, первое оформление Г. Г. с «колоннами и множеством орнаментов» было создано при имп. Константине, к-рый превратил «почитаемую пещеру в сверкающее украшение». Так возникла 1-я Кувуклия, состоявшая из 2 частей: 4-колонного портика на подиуме под 2-скатной кровлей и округло или многогранно отесанной скалы, облицованной мрамором, с 5 приставными ордерными колоннами. Верх был надстроен монолитным шатром и увенчан крестом. Вся композиция помещалась в центре гигантской ротонды, строительство к-рой завершилось к сер. IV в.

Перекрытие ротонды пострадало при пожарах в 614 и 966 гг., а также при землетрясении в нач. IX в. Кувуклия была полностью разрушена в 1009 г. Облик раннего оформления Г. Г. донесли описания паломников и многочисленные изображения на евлогиях сиро-палестинского происхождения, встречаемые на широком круге изделий. Первоначальное оформление Г. Г. во многом повлияло на христ. иконографию и архитектуру, его продолжали воспроизводить и после того, как Кувуклия этого периода перестала существовать.

1009–1555 гг.

В 1009 г. фатимидский халиф аль-Хаким приказал разрушить храм Воскресения Христова. Значительная часть храма была разобрана и более не восстанавливалась, особенно пострадал Г. Г.

Однако полностью снести Г. Г. не удалось. Внешняя стена ротонды Воскресения Христова устояла до внутренних и внешних карнизов почти по всему кольцу, а кладка перекрытий, обрушившись в храм, сохранила нижние части его стен и Г. Г. (особенно зап. половину и погребальную скамью). Бенедиктинский хронист Радульф Глабер (XI в.) сообщает, что подручные аль-Хакима применяли железные молоты, но не смогли разломать гробницу; хронист Адемар Шабанский (нач. XI в.) приводит свидетельство Рауля де Куэ, еп. Перигё, к-рый вернулся из паломничества в 1010 г.: «Когда они убедились, что никаким образом не могут разрушить гробницу до основания, они попробовали устроить большой костер, но она, подобно адаманту, не покачнулась и осталась нетронутой».

Новое архитектурное оформление Г. Г. заняло почти столетие. Оно началось в 1012 г. по инициативе бедуинского эмира Муфарриджа ибн аль-Джарра; с 1014 по 1023/24 г. работы шли под рук. матери халифа аль-Хакима, христианки Марии. В 20-30-х гг. XI в. множество монахов (в т. ч. аббаты, епископы, греч. мон. Симеон) и светских лиц (группа знатных паломников во главе с гр. Ангулемским Вильгельмом IV Тайллефером) наблюдали в Г. Г. схождение Св. Огня.

Важнейший этап реставрации храма Гроба Господня связан с императорами Византии: его восстановление было отмечено в мирном договоре 1035-1038 гг. между визант. императорами и Фатимидами. Согласно историку крестовых походов архиеп. Вильгельму Тирскому (30-е гг. XII в.- ок. 1186), главные средства поступили от имп. Константина IX Мономаха (1042-1055). Работы были окончены к 1048 г. Завершение реконструкции к этому времени подтверждает Насир Хосров, к-рый видел храм Гроба Господня весной 1047 г.

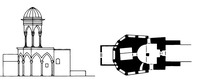

Эдикула эпохи крестоносцев состояла из 2 главных частей: западной, 6-угольной в плане с погребальной камерой, и восточной, размером 3,4×3,9 кв. м. Основные элементы конструкции были повторены в 1555 и 1809/10 гг.: закрытая вост. часовня (придел Ангела), примыкающая к многогранному зап. объему; часовня у зап. конца эдикулы (копт. часовня); купол на опорах над погребальной камерой, венчающий зап. часть; скамьи, фланкирующие проход к двери Г. Г.

Движение паломников было организовано так, чтобы потоки не пересекались (входили через сев. двери портика и выходили через южные). Время сооружения скамей, фланкирующих вход в часовню Ангела, неизвестно; вероятно, их поставили мусульмане после закрытия сев. и юж. дверей эдикулы (они хранили ключи с 1187 до XIV-XV вв.). Впервые изображения скамей появились в кон. XV в.

Часовню с алтарем у зап. части эдикулы одним из первых упомянул в 1102-1103 гг. паломник Теодерик, к-рый писал, что «в головах гробницы, к западу, имеется алтарь, окруженный железными стенами, дверями и замками, ажурной решеткой из кедра, украшенной различными изображениями, и крышей из такого же материала, украшенной подобным же образом выше стен. Вокруг железной стены идет надпись, содержащая. стихи». В 1537-1539 гг. часовня перешла от францисканцев к коптам и, возможно, была ими реконструирована. Архитектура существующей часовни точно отвечает описанию XII в., сделанному Теодериком.

Основной период оформления эдикулы крестоносцами приходится на 60-80-е гг. XII в.: не позже 1170 г. над низким входом в погребальную камеру появились мозаики «Положение во гроб» и «Жены-мироносицы», а стены внутри и снаружи украсили лат. надписи на часовне Ангела (на погребальной камере и в алтаре, против зап. конца эдикулы, их было не менее 14). В сер. XII в. визант. имп. Мануил I Комнин покрыл погребальную скамью золотом.

К 1187 г. эдикула превратилась в роскошный реликварий, однако уже осенью того же года серебряные пластины кровли пришлось снять, чтобы отчеканить из них монеты для рыцарей, защищавших город. 2 окт. 1187 г. Иерусалим сдался султану Салах-ад-Дину. В течение 3 дней, до подтверждения права христиан на владение Г. Г., храм был закрыт, при нем оставались 4 сир. священника. По договору 1192 г. все паломники-христиане могли посещать Иерусалим, поскольку Салах-ад-Дин, сохраняя за собой право управления св. местами, не желал, чтобы одной из Церквей отдавали предпочтение. Он разрешил (по просьбе Губерта, еп. Солсберийского) служить вместе с сирийцами 2 лат. священникам «с таким же количеством дьяконов» и принимать приношения от паломников. Позднее Салах-ад-Дин отказал имп. Исааку II Ангелу в просьбе передать контроль над Г. Г. правосл. Церкви.

В нач. XIII в. храм Гроба Господня стоял уже без лампад, Кувуклия была постоянно закрыта и ее открывали паломникам только за плату. Когда 17 марта 1229 г. кор. Фридрих II Штауфен вступил в Иерусалим по договору с султаном аль-Камилем, он не нашел в храме ни одного священника, чтобы отслужить мессу. Крестоносцы удерживали город до 1244 г., затем его взяли тюрки. Они вошли в храм Гроба Господня, вскрыли гробницы королей, перебили христиан, искавших убежища в Кувуклии, и священников, служивших у алтарей. Были сняты плиты мраморной облицовки и резные колонны. После 1244 г. Г. Г. был, видимо, отремонтирован, но сведений об этом не сохранилось; на изображениях того периода он представлен в полуразрушенном виде.

1555–1808 гг.

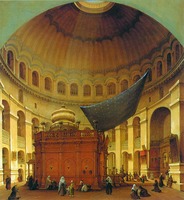

Еп. Бонифаций стремился восстановить первоначальную композицию и вторично использовать детали, однако остатки византийско-лат. здания Г. Г. были полностью переделаны. Рисунки Амико 1593-1597 гг. показывают, что Кувуклия стала ренессансным сооружением. Реставрация 1555 г. была несовершенной: мраморная облицовка уже в XVII-XVIII вв. начала обваливаться и в праздники францисканцы покрывали Г. Г. шелком, чтобы скрыть утраты. В мае 1728 г. пришлось укрепить облицовку интерьера (под наблюдением о. Э. Хорна). В 1808 г., во время пожара, рухнуло перекрытие ротонды, разрушив купол и облицовку Кувуклии, но интерьер уцелел (обожженная дверь Г. Г. хранится в Музее Греческого Православного Патриархата).

1809/10 г. – настоящее время

В марте 1809 г. патриарх Иерусалимский Поликарп получил от султана Махмуда II фирман на реставрацию храма, к-рую провели за год под рук. Н. Комнина, уроженца г. Митилини, архитектора с большим опытом церковной реставрации и общественного строительства, силами правосл. строителей Иерусалимского Патриархата (их имена названы в посвятительных надписях). Кувуклия была переложена от нижних уровней, нетронутыми остались только мраморная обкладка погребальной камеры и один ряд наружной облицовки; в стиле, близком к оттоманскому барокко, перестроили часовню Ангела, свод погребальной камеры, внешние стены и купол. При землетрясении 1927 г. Г. Г. был поврежден, в период брит. мандата в марте 1947 г. постройку укрепили внешними связями, стянув Кувуклию снаружи стальной арматурой. В 1968-1980 гг. комплекс подвергся еще одной наружной реставрации.

Вид позднейшей Кувуклии запечатлен на многочисленных гравюрах (наиболее известна литография Д. Робертса по рис. 18 апр. 1839) и фотографиях (первые дагерротипы 1839; снимки интерьера 70-х гг. XIX в., ротонды до перестройки купола в 1868).

В 1989-1992 гг. часовня Г. Г. была обследована группой ученых под рук. Биддла. В ходе работ сделаны наблюдения, доказывающие, что под облицовкой и в кладке XIX в. сохраняются элементы ранних сооружений (по крайней мере XI-XVI вв.), а глубже, вероятно, скрыта большая часть (до высоты человеческого роста) погребальной камеры Г. Г. из природной скалы.

Реликвии и евлогии

Иконография

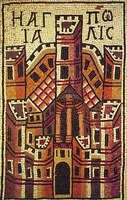

Иконографические типы Г. Г. делятся в соответствии с интерпретацией сюжета. Изображения гробницы, высеченной в склоне горы, и/или пустого саркофага с гробными пеленами отражают топографические и богословские толкования текста Евангелия в визант. и древнерус. живописи. Общее представление об «идеальной гробнице», часто изображаемой как сложное 2-этажное сооружение (напр., на авориях из Александрии, Рима и Милана), не находит соответствий в письменных источниках. Иконография следует реальному облику Г. Г. и меняется вместе с его историческим развитием.

Облик Г. Г. передавался в нумизматике, сфрагистике и прикладном искусстве XII-XIII вв.: на монетах крестоносцев со стилизованными изображениями Г. Г. и надписью: «Sepulchrum Domini», 1187 г. (?); на печатях патриархов Иерусалима Гуермонда, 1118-1128 гг., и Вильгельма Тирского, 1130-1145 гг.; на печатях «каноников Гроба Господня» с датами от 1155 до 1180/89 г.; на печатях Петра, приора Г. Г., 1225-1227 гг.; на т. н. печатях Альмонри из братства св. Андрея в Акко; на пластинах из собора Клостернойбурга работы Николая Верденского, 1181 г.; на свинцово-оловянных ампулах с изображением эдикулы под куполом ротонды; на свинцово-оловянной модели Г. Г. (лампады?); на скульптуре романской эпохи (купель, сер. XII в., из ц. Св. Троицы в р-не Нью-Лентон в Ноттингеме, Великобритания); на фрагменте резьбы из Модены; на рельефе т. н. гробницы Ротари в Монте-Сант-Анджело, Италия.

Помимо упомянутой модели из розового известняка облик эдикулы 1555 г. зафиксирован в менее точных многочисленных разборных моделях Г. Г. из масличного дерева с инкрустацией перламутром, слоновой и иной костью: в моделях ротонды с эдикулой внутри и отдельно эдикулы (Вифлеем, кон. XVI в., в собраниях: ИАХМНИ; Ван дер Полл-Волтерс-Квина Фоундэйшн в Зейсте (Нидерланды); Датского королевского кабинета; Британского музея).

Позднейший вид Кувуклии помимо многочисленных гравюр отражен в фотографиях.

Воспроизведения Г. Г.

Облик Г. Г. в более позднем оформлении представлен в архитектурных копиях в Глогувеке и в Новоиерусалимском мон-ре под Москвой. Однако восточнохрист. традиция почти не знала прямых архитектурных копий Г. Г.; исключением являются 2 храма в К-поле, заложенные, согласно источникам, «в подражание церкви Гроба Христова»: ц. св. Мины, кон. IV в. (?) (позже мартирий святых Карпа и Папилы),- ротонда с амбулаторием, криптой и развитой вост. частью, и ц. Богородицы, 457-474 гг., построенная для мощей св. Марии и Марфы, сестер прав. Лазаря,- небольшой гексагон с апсидами.

К храмам, основанным паломниками, принадлежит ц. в Нёви-Сен-Сепюлькр (деп. Эндр, Франция, сер. XI в., перестройка XII в.), сооруженная на пути к Сантьяго-де-Компостела. Храм был круглым в плане, с 11 колоннами и амбулаторием, с галереей и 3-нефным залом с юго-востока, имел копию Кувуклии (уничтожена в 1806) и др. реликвии. Построенные возвратившимися паломниками церкви, храмы по образу и подобию Г. Г. становились центрами притяжения для тех, кто не были в Иерусалиме: церковь паломника Петра Амьенского в Юи (Бельгия, ок. 1100); церкви в Камбре и Пьяченце были специально задуманы для тех, кто не могли пойти в Иерусалим. Посетившие Сан-Сеполькро в Милане (1036, переосвящен в 1099) получали 1/3 индульгенции за паломничество в Иерусалим; в 1085 г. индульгенция за паломничество в Санто-Сепулькро (Палера, Каталония) приравнивалась к иерусалимской.

С успехом 1-го крестового похода (1096-1099) и укреплением связей с Востоком в XII в. количество копий Г. Г. умножилось: военно-монашеские ордены, появившиеся после похода, также строили круглые в плане церкви, демонстрируя свой вклад в защиту св. мест. К ним относится храм в Кембридже (ок. 1130), построенный орденом августинцев (церковь с амбулаторием и галереей на 8 опорах). Множество круглых церквей, близких по стилю, возведены рыцарями-храмовниками и госпитальерами по всей Европе: церковь мон-ря Тампль в Париже (1118), ц. Темпл (Сент-Мэри) на Флит-стрит в Лондоне (1160-1185), аббатство Томар (1160); остатки храмов тамплиеров открыты в Аслакби (графство Линкольншир), Темпл-Бруэр (графство Линкольншир), Гаруэй (графство Херефорд-энд-Вустер), Дувр (графство Кент).

Среди др. многочисленных копий Г. Г.: Ерюзалемкерк (Брюгге), крипта часовни на Ла-Уг-Би (о-в Джерси, Нормандские о-ва), эдикулы в Айхштетте (Бавария, ок. 1160), в Аугсбурге (Бавария; включает единственную сохранившуюся копию средневек. купола), в Гёрлице (освящена в 1504), в мон-ре Сан-Вивальдо, называемом также Тосканским Иерусалимом и расположенном в коммуне Монтайоне в пров. Флоренция (архит. Фра Томмазо да Фиренце), и мн. др.

Еще один вид воспроизведений Г. Г.- монументальные дарохранительницы, напоминающие по форме раку или киворий, по функции отличались от условных «пасхальных гробниц». Хотя нек-рые архитектурные копии и использовали в католич. пасхальном богослужении (Г. Г. в соборах Аквилеи и Страсбурга; в Айхштетте; в Экстернштайне в земле Сев. Рейн-Вестфалия), их главной функцией оставалась не литургическая, а историко-топографическая и дидактическая. Известно более 20 3-мерных Г. Г. V-XII вв.: в ц. Сен-Поль-Серж в Нарбоне, в ц. Сан-Петронио в Болонье (V в.), в соборе в Констанце (Морицкапелле, ок. 960); в бывш. монастырской церкви в Денкендорфе (XI в.), в мон-ре Бусдорф в Падерборне (ок. 1036), в Нёви-Сен-Сепюлькр (ок. 1045), в соборе Св. Креста в Дальбю под Лундом (Швеция, 1060), в церкви капуцинов в Айхштетте (ок. 1166) и др. Эти имитации Г. Г. ставили обычно в криптах, капеллах, иногда в церковном зале или вне церкви, под открытым небом (вблизи них часто хоронили почитаемых церковных деятелей).

С кон. XIII в. в функциях и формах Г. Г. наметились изменения. С 1318 г. в число обязательных, общих для католич. Церкви праздников вошел Corpus Christi. В композицию Г. Г. начали включать скульптуры Иисуса Христа, жен-мироносиц и ангела, составляя сцены «Распятие» и «Положение во гроб». В то же время их использовали для хранения Св. Даров. Так, фигура Христа в скульптурной композиции собора в Страсбурге имела в груди углубление для Св. Даров. Этот обычай достиг наивысшей популярности в XV в. в Нидерландах и Германии (особенно в Вестфалии). Размеры дарохранительниц отличались разнообразием: от монстранцев и реликвариев, помещавшихся на престоле и переносимых в процессиях, до неподвижных кивориев-табернаклей, доходивших до уровня церковного потолка (ц. Санкт-Фелицитас в Людингхаузене, ц. апостолов Петра и Павла в Ремагене, Лоренцкирхе в Нюрнберге). Такая дарохранительница могла крепиться к стене или стоять свободно, а также соединяться с главным алтарем.

В XV в. монументальные дарохранительницы оказывали обратное влияние на архитектурные копии Г. Г.: они выросли в размерах, их стали украшать резьбой или расписывать на сюжет Воскресения Христова (ц. Сент-Мэри-Редклифф в Бристоле) и декорировать на Пасху драгоценными тканями.

Образ Г. Г. в православном богослужении

Почитание Г. Г. на Руси

Появились на Руси и меры Г. Г.: они хранились в Софийском соборе Новгорода («. мера Господня Гробу в долину тесма щолкава сколь велик и долог Гроб Господень») и в Московском Кремле. Меру доставил в Москву Трифон Коробейников еще в кон. XVI в. В 1600-х гг. ее зафиксировали составители описи Успенского собора (Описи московского Успенского собора от нач. XVII в. по 1701 г. включительно // РИБ. СПб., 1876. Т. 3. Стб. 312). На нее ориентировались при сооружении «Гроба Господня» Успенского собора в 1620-1621 гг.; ее упоминает Василий Гагара в 1634 г. как стоящую «в Москве в соборе»; в описи келейной казны патриарха Филарета названо «13 мер». Престол Софийского собора в Новгороде предположительно с нач. XIII в. был устроен в меру длины погребальной скамьи Иисуса Христа.

Восприятие Русью традиции почитания Г. Г. фиксирует посвящение престолов женам-мироносицам сначала в Новгороде (до XVI в.), затем в Москве.

О знакомстве Руси с реликвиями Г. Г. свидетельствуют многочисленные каменные иконки с рельефными изображениями на сюжет «Жены-мироносицы у гроба Господня». Значительную часть композиции занимали многоглавый храм Воскресения Христова, воспринимавшийся как символ и знак Г. Г., а также погребальная скамья. Изображения нередко сопровождались надписью: «Гроб Господень», позднее это название утвердилось за каменными иконками, определив т. о. особый иконографический тип, неизвестный в иконописи и целиком принадлежащий к области малой пластики. Древнерус. изображения Г. Г., уменьшенные «подобия» 3-мерных копий святыни, следующие романско-визант. иконографии, являются самобытной ветвью общей христ. иконографии Св. земли. Иконографическое тождество с первообразом достигалось копированием облика храма Гроба Господня с воспроизведений (в камне, кости, металле или книжной миниатюре), принесенных из Палестины. Подлинность изображения подтверждалась точным повторением узнаваемой детали, перенесенной с подлинного оформления XII-XIII вв. (трансенны с 3 отверстиями), выбором материала (камень), способного передать трехмерность и цельность копируемого объекта. Соблюдение этих условий наделяло местный камень свойствами подлинного камня Г. Г., отождествляло с ним.

Благодаря каменным иконкам с изображением Г. Г. в искусство Др. Руси проникли развитые композиции на евангельские сюжеты и темы истории Палестины эпохи крестовых походов. Отголоски иконографии, сложившейся в Латинской империи на основе синтеза вост. и зап. христ. искусства, в неизменном виде долгое время сохранялись в рус. памятниках. Образки изготовляли с XIII по XVI в. (не только в камне, но и в литье); в XIX в. к их традиции обратились старообрядцы.

Не позднее сер. XVI в. на Руси установилась традиция уподобления архитектурных форм храмов форме шатра храма Гроба Господня. Так построены центричные царские храмы Москвы, напр. ц. Вознесения Господня в Коломенском и собор Покрова Пресв. Богородицы на Рву, игравший главную роль в представлении событий Евангелия, прежде всего Входа Господня в Иерусалим в Вербное воскресенье. Рядом с Покровским собором на Красной пл. было поставлено Лобное место, т. е. Голгофа; вероятно, предполагалось развить замысел, включив в него храм Святая Святых, к-рый окончательно уподобил бы Кремль Иерусалиму.

Замысел создания подобия Г. Г., к-рый должен был стать реликвией кремлевского собора, строившегося по образцу храма Гроба Господня в Иерусалиме, принадлежит Борису Годунову и относится к 1600 г. Из разноречивых сведений современников достоверно можно судить только о том, что подразумевалось возведение храма в меру подлинного в Иерусалиме.

Описания литой, видимо, круглой скульптуры сопоставимы с зап. подобиями Г. Г., содержащими изображения сцен «Depositio» (Положение во гроб) и «Visitatio» (Посещение гроба). Литые изображения тела Спасителя, Пресв. Богородицы, святых Никодима и Иосифа Аримафейского, о к-рых сообщает Арсений Элассонский, соответствуют сюжету «Положение во гроб». «Пискаревский летописец» относит ко Г. Г. изображения ангелов, к-рые он находит в описании сцены посещения Г. Г. женами-мироносицами в Евангелии от Иоанна. Т. о., возможно, разные источники сообщают о 2 произведениях, предназначенных для Святая Святых: о передаче сцены посещения Г. Г., сокращенной здесь до изображения 2 ангелов, и о монументальной композиции «Положение во гроб», подобной известным в западноевроп. традиции того времени. Во всех случаях речь может идти о преломлении европ. традиции пластической иллюстрации евангельских событий, происходивших у Г. Г.