График 4 го уровня что это

Методология календарно-сетевого и ресурсного планирования и управления в проектной организации

В настоящей методологии содержится описание методов и подходов к планированию, актуализации и контролю календарно-сетевых графиков проектно-изыскательских работ, а также управлению ресурсами. Приведены как общие подходы к календарно-сетевому и ресурсному планированию и управлению, так и специфические подходы и методы, применяемые в проектной организации.

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Методология календарно-сетевого и ресурсного планирования и управления в проектной организации предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

3. Ранжирование уровней планирования и управления

ПРИ ПОСТРОЕНИИ системы календарно-сетевого и ресурсного планирования в проектной организации необходимо учитывать ранжирование уровней планирования и управления.

Каждый последующий уровень планирования и управления должен детализировать предыдущий уровень.

Первый уровень планирования и управления — это единый календарно-сетевой график реализуемых, планируемых к реализации и перспективных объектов проектирования, разработанный на основании информации о текущих и планируемых инвестиционных проектах отрасли. Может быть разработан как отдельный документ или сформирован автоматически из проектов, внесенных в информационную систему управления проектами.

Второй уровень планирования и управления детализирует график 1-го уровня до договоров (дополнительных соглашений) и этапов договоров.

Второй уровень планирования и управления — это единый календарно-сетевой график проектов, который формируется на основании производственного (тематического) плана проектной организации и календарных планов выполнения работ по договорам. Может быть разработан как отдельный документ или сформирован автоматически из проектов, внесенных в информационную систему управления проектами.

Каждый КСГ 3-го или 4-го уровня составляется как график объекта проектирования. Календарно-сетевой график третьего уровня планирования и управления формируется исходя из значимых для Заказчика результатов работ (комплект, том и пр.) и включает ресурсный план.

Календарно-сетевой график 4-го уровня планирования и управления детализирует график 3-го уровня до графика выдачи заданий в подразделения. Данному уровню управления соответствует принцип назначения одного исполнителя на каждую работу (самую простую структурную единицу) проекта.

В рамках данной методологии в состав каждого КСГ 3-го и 4-го уровня планирования и управления в состав пакета работ «Календарный план» включается информация о договорах и этапах договоров. Также все применимые работы календарно-сетевых графиков привязываются к определенным договорам, этапам договоров и уровню планирования и управления через коды работ. На основании назначенных кодов работ в информационной системе управления проектами можно сформировать единые календарно-сетевые графики проектов 1-го и 2-го уровня планирования и управления, включающие в себя, в том числе, ресурсную и стоимостную информацию.

Анализ опыта запуска процессов разработки и применения графиков производства работ 4-го уровня на площадках строительства АЭС в 2009 году

Автор публикации:

Сухачев Кирилл Андреевич, к.т.н., Генеральный директор ООО «К4»

Место публикации:

Информационно-аналитический журнал для специалистов в области атомного машиностроения «Атомный проект», выпуск №6, февраль 2010

Оглавление:

Введение

В течение 2009 г. компания К4 выполняла работы по постановке процессов производственного планирования на площадках строительства АЭС в Сосновом Бору, Удомле и Нововоронеже – где в большем объеме, где в меньшем. Везде работы велись по заказам инжиниринговых компаний. В данной статье приведено краткое обобщение приобретенного опыта (в виде проблемных вопросов и ответов на них), а также рассмотрен вариант дальнейшего расширения практики детального планирования строительного производства – в том числе, в рамках концепции стопроцентной подготовки к производству СМР до их начала, подразумевающей применение технологий 6D.

С чего мы начали, или «переход от 3-го уровня к 4-му и обратно»

Календарно-сетевое планирование сегодня является обязательным при управлении сооружением АЭС. Вспоминая начало 2009 года, необходимо отметить, что все оперировали только понятиями графика 1-го – 3-го уровней, как это прописано в документе «Методология разработки графика 3-го уровня», выпущенном Заказчиком в 2008 году. Графики 3-го уровня, разрабатываемые инжиниринговыми компаниями, укрупненно описывали интерфейсы между ПИР, МТО, СМР и ПНР и показывали объемы освоения КВЛ во времени – в соответствии с вышеуказанной методологией. Тем не менее, оставался круг задач, которые не могли быть решены с их помощью: в частности, детальная проработка технологической последовательности работ, обосновывающая возможность сооружения объектов или отдельных строительных конструкций в заданные сроки при условии ограниченных трудовых ресурсов и имеющегося состава машин/механизмов; недельно-суточное планирование и оперативный контроль строительного производства. Для решения этих задач необходим более детальный график – график 4-го уровня. Так обозначилась потребность в графике 4-го уровня. Первая задача, которую нам – компании К4 – поставили, звучала просто: «Сформулируйте базовые принципы разработки и актуализации графика 4-го уровня, т. е. каково его назначение, каков принцип детализации работ, что есть исходные данные, и как он должен встроиться в текущий процесс организации строительного производства». График 4-го уровня – это ни что иное, как график производства работ, описывающий последовательность выполнения различных строительных процессов во времени. И пространстве – то есть, с однозначным указанием места производства тех или иных работ. Такой график может отображать действительность только тогда, когда он разрабатывается в том числе и непосредственными участниками событий, которыми являются как представители подрядных организаций (прорабы, мастера, инженеры ПТО), так и представители инжиниринговых компаний (в первую очередь инженеры технадзора). В этом случае график 4-го уровня становится тем общим информационным полем, на котором вышеперечисленные специалисты выбирают технологические решения, в наибольшей степени отвечающие решению конкретных задач на стройке. Они оперируют в основном такими понятиями, как физобъемы и нормы выработки, а возможность пересчета этих показателей в длительность позволяет при выборе того или иного технологического решения сразу отвечать на вопрос «Если …, то … закончим тогда-то». Становится возможным легко обосновать длительность цепочек работ перед руководителем любого уровня. Благодаря этому график 4-го уровня позволяет уточнить график 3-го уровня. Фактически, это один из инструментов той дополнительной проработки, которая позволяет выбрать такие организационно-технологические решения, которые обеспечат выполнение работ в сроки, продиктованные графиком 3-го уровня. Хотя не исключены и ситуации, когда таких решений не находится вовсе. В этом случае изменения графика 3-го уровня неизбежны. «Выходом» графика 4-го уровня являются недельно-суточные задания. Для подрядчиков, для участков, для конкретных прорабов – как удобнее для данной стройки. Из графика 4-го уровня, подготовленного с использованием ПО Primavera, можно кликом мышки в течение нескольких часов выдавать любое нужное количество недельно-суточных заданий. Была бы согласована форма такого задания – она должна быть стандартной, иначе процесс выдачи заданий, а тем более анализа предоставленных отчетов будет запредельно трудоемким.

График 4-го уровня: возможно ли это? А также как его разрабатывать и применять

Есть достаточно распространенное мнение, что график 4-го уровня теоретически настолько огромен и сложен, что разработать его в приемлемые сроки невозможно. Практика 2009 г. доказала несостоятельность этого мнения, и вот почему. Количество видов СМР на любой стройке конечно. Для каждого вида СМР можно разработать стандартную методику его планирования с учетом особенностей организации строительного производства на конкретной площадке. Именно это мы и сделали. Наличие методик дает возможность «собирать» график 4-го уровня из готовых параметрических блоков (цепочек работ), наполняя их исходными данными, которые берутся из РД, причем в первую очередь – из чертежей, а также из ППР. При таком подходе количество работ и связей в графике уже не имеет значения. Также не надо забывать, что для современных средств вычислительной техники объемы данных графиков любой детализации являются незначительными. Следует отметить, что ОАО «НИАЭП» первым среди инжиниринговых компаний атомной отрасли уделил особое внимание методикам разработки графика 4-го уровня. Результат их применения на площадке строительства КАЭС-4 даже несколько превзошел наши ожидания. Из письма директора ОАО «НИАЭП» В. И. Лимаренко: «Практическое применение «Методических указаний по разработке графика 4-го уровня», разработанных компанией К4, дополнительно выявило возможность проводить обучение вновь набранных сотрудников группы разработки графика 4-го уровня собственными силами». То есть, начал работать принцип: «бери методику и делай по ней». И таким путем новые сотрудники, делая первые шаги, очень быстро осваивают необходимые функции ПО Primavera, которое для них является просто рабочим инструментом – не больше и не меньше. Процесс разработки графиков 4-го уровня, как и любой другой процесс, должен иметь ответственного и быть обеспечен ресурсами, обладающими достаточными знаниями и навыками. Кто же эти люди? Первая точка зрения: «График 4-го уровня должен делать генподрядчик, потому что его основная обязанность – организовывать строительство, в том числе, координировать деятельность подрядчиков». Вторая точка зрения: «График 4-го уровня должен собираться из графиков, разработанных подрядчиками. Ведь кто как не они владеет ситуацией на площадке и знает технологию производства «своих» видов СМР». Как говорится, «мнения разделились». Причем, такие точки зрения мы встречаем на каждой площадке, где работаем (то есть не только на строительстве объектов атомной энергетики). Обратимся к практике. Кратко это будет выглядеть так. По первой точке зрения существует как минимум три проблемы: мы не встретили ни одного генподрядчика, который обладал бы инженерным персоналом, избыточно компетентным по абсолютно всем видам работ, выполняемым специализированными подрядными организациями. Генподрядчику не хватает информации о реальных характеристиках конкретных ресурсов, квалификации бригад подрядчиков и т. п. Что касается использования норм времени/выработки из ГЭСНов и ЕНиРов при планировании реального строительного производства, то многие согласятся, что это далеко не всегда имеет смысл – заложенные в них нормы иногда значительно отличаются от реальности. К слову сказать, работая на различных площадках в различных отраслях мы непрерывно пополняем собственную нормативную базу по видам СМР на основе реальных фактически подтвержденных данных. Возможно со временем эта база будет востребована при создании корпоративных стандартов для планирования строительного производства. Но вернемся к теме формирования графика 4-го уровня силами генподрядчика. Получается, что без привлечения подрядчиков создать реальный график 4-го уровня невозможно. Но насколько глубоко необходимо вовлекать подрядчиков в этот процесс? Теперь рассмотрим вторую точку зрения. Казалось бы, логика железная: уж раз знают, так и спланируют свои работы «нормально». Но вот здесь-то и кроется нюанс: все компании в своей деятельности ставят во главу угла свои собственные интересы, поэтому понятия «нормально» для каждой организации означают что-то свое. Да, многие подрядчики делают свои собственные графики. Более того, мы встречали подрядчиков, которые делают графики, полностью описывающие реальную технологию производства работ. Теперь представим, что несколько подрядчиков представили генподрядчику свои графики. Генподрядчик, как организатор строительства, должен эти графики как-то увязать между собой, чтобы «увидеть комплексную картину» с помощью графика 4-го уровня. А как? Ведь, как мы выяснили, «нормально» у всех свое, и графики, соответственно, разные. Задача не из легких. Это примерно то же самое, что пытаться собрать автомобиль из деталей других автомобилей разных производителей. Задача решаемая? Формально – да, но трудоемкость такого подхода к разработке графика колоссальная, продолжительность разработки не прогнозируемая, а опоздание в подготовке графика даже на день недопустимо – иначе руководители просто вынуждены принимать решения без общего графика (как и происходит во многих случаях, но заметим, что причины этого кроются не только в выдаче графиков не вовремя). Если, тем не менее, представить, что задача увязки многочисленных графиков подрядчиков решена, то следующая за ней – анализ комплексного графика – абсолютна неразрешима, поскольку «куски» как были разными, так и остались. Так может быть дать всем подрядчикам единую методику разработки графиков? Не помогает, поскольку методики «на все случаи жизни» не создать, а сколько людей – столько и мнений. Графики, созданные без единой головы, все равно сильно отличаются. Поэтому без общего центра компетенции по планированию строительного производства на конкретной площадке не обойтись. Оптимальным решением оказалось создавать такой центр компетенции «под крылом» генподрядчика (инжиниринговой компании), причем обязательно на площадке. Во-первых, это позволяет привлекать подрядчиков к разработке графика не на «общественных началах», а в рамках договорных отношений. Во-вторых, это позволяет использовать для поддержания процессов планирования и сбора фактических данных административный ресурс генподрядчика (а в некоторых случаях – и заказчика) и упростить информационные потоки. А в-третьих, это позволяет задействовать службу технического надзора генподрядчика. Здесь мы как раз и переходим к следующему ключевому вопросу «сбора факта».

Что скрывается под словом «актуализация»

Представим себе идеальную картину: график 4-го уровня так или иначе разработан, отдельные технологические вопросы успешно решены, недельно-суточные задания на основе этого графика выданы, подрядчики начали исполнять предначертанное. Казалось бы, здесь можно и закончить: «у нас есть график, ура!» Но это примерно то же самое, что купить автомобиль, один раз сесть за руль, продемонстрировать его друзьям и родственникам, а после заглушить мотор и выбросить в пропасть ключи со словами: «Он свое дело сделал». Согласитесь, это как минимум расточительно. Но так же расточительно делать «графики под одно совещание». От графика 4-го уровня, как и от автомобиля, можно и нужно получать пользу регулярно в течение всего периода эксплуатации. Для этого автомобиль надо заправлять и обслуживать, а график – актуализировать и корректировать. Понятие «актуализация» можно записать и более длинно: «регулярный сбор данных о фактическом выполнении работ на площадке и их своевременное внесение в график, завершающееся очередным расчетом расписания». Слово «регулярный» стоит в начале неспроста. Процесс сбора фактических данных может функционировать без авралов и проявлений героизма только тогда, когда он совершается регулярно и становится рутинным (в хорошем смысле этого слова). К сожалению, мы неоднократно встречали на разных площадках, как накануне штаба или иного мероприятия люди начинают в авральном режиме спешно вводить в график какие-то данные за 1 месяц, 3 месяца, 7 месяцев. За короткий промежуток времени собрать сразу много данных очень трудоемко – во-первых, этих данных много, а во-вторых, то, что давно прошло, забывается. Поэтому такой аврал почти неизбежно приводит к, мягко скажем, «виртуальным» данным в отчетах. Ведь аврал не оставляет времени в том числе и на проверку… Значительно менее трудоемко собирать данные «по чуть-чуть, но регулярно» – ведь за неделю, а тем более за день на площадке выполняется не так много строительных процессов. Теперь давайте разберемся, где собирать данные, а главное – чьими силами это должно производиться. Где – более-менее понятно: раз работы производятся на площадке, то и собирать фактические данные надо там же. То есть кто-то должен регулярно появляться на строительной площадке и выяснять степень готовности тех или иных строительных конструкций. В этот момент как-то сразу вспоминается инженер технадзора, чьи основные обязанности как нельзя кстати соответствуют вышеописанному. Но здесь опять возникает «подводный камень» под названием «КС-2». В абсолютном большинстве случаев именно инженер технадзора (в данной статье мы будем использовать именно этот термин, хотя на разных площадках есть отличия) визирует форму КС-2, ежемесячно представляемую подрядчиком. К чему это в перспективе приводит? К списанию денег со счета генподрядчика и, соответственно, к их появлению у подрядчика. Поэтому у инженера технадзора, на которого возложили еще и обязанность еженедельно собрать «факт» с площадки, возникает естественное сомнение: а сойдутся ли эти данные в конце месяца с КС-2? Наш ответ в первый момент обескураживает: не сойдутся, и это совершенно нормально. И вот почему. Вспомним, что должно предшествовать закрытию КС-2? Исполнительная документация. Она тоже требует времени на подготовку. Поэтому то, что между фактическим завершением строительной конструкции и представлением соответствующей формы КС-2 существует временной лаг, иногда весьма значительный, совершенно закономерно. Значит ли это, что пока КС-2 не подписана, последующие работы на площадке производить нельзя? Нет, это не так. Конечно, начинаются следующие работы – в соответствии с выбранной технологией их производства. Вот график 4-го уровня (график производства работ) как раз и должен отображать тот простой факт, что «строительная конструкция А завершена, поэтому в соответствии с выбранной технологией производства работ допустимо начинать работы по сооружению конструкции Б». Этот факт может произойти и на первой неделе месяца. И даже если исполнительная документация мгновенно появляется следом, КС-2 будет согласовываться только через 3 недели. То есть, даже в идеальных условиях временной разрыв между свершившимся фактом на площадке и КС-2 может достигать целого месяца! Поэтому и «лобовое» суммирование фактических данных по месяцу в графике 4-го уровня почти никогда не совпадет с данными КС-2 по физобъемам. После введения в график данных о фактическом выполнении работ становится возможным уточнить прогноз, «укладываемся» в заданные сроки, или нет. И произвести корректировку графика, то есть принять соответствующие решения, если требуется компенсировать потенциально возникающие проблемы. Таким образом, происходит замыкание процесса: график 4-го уровня – недельно-суточное задание – отчет по недельно-суточному заданию – корректировка графика. Кто в выигрыше? Инженеры технадзора: все работы подрядчиков у них под контролем. Подрядчики: заранее продумано и согласовано с генподрядчиком, кто, что и как будет делать, а также, как это обеспечено – в том числе, со стороны генподрядчика. Руководство: в любой момент можно получить реальную информацию о текущем состоянии строительства.

Как связаны графики 3-го и 4-го уровней и что это дает

А как же данные КС-2? С точки зрения планирования и контроля реализации проекта капитального строительства они необходимы, но для решения другой задачи. А именно, задачи оценки освоения капитальных вложений. Эту задачу позволяют решить взаимосвязанные графики 3-го и 4-го уровней. Вкратце это выглядит так. Контрольные события в обоих графиках, естественно, совпадают. График 4-го уровня позволяет уточнить длительности работ графика 3-го уровня, и при этом содержит и плановые, и фактические данные по физическим объемам. Зато в графике 3-го уровня есть плановые (из локальных смет) и фактические (из КС-2) данные по освоению капитальных вложений. Если графики 3-го и 4-го уровня между собой связаны, возникает возможность сравнивать «физику» из 4-го уровня с «освоением КВЛ» из 3-го уровня. При таком сравнении становятся очевидны «узкие места» и в плане технологии, и в подготовке документации. Причем появляется возможность не только констатировать уже появившиеся проблемы, но, что ощутимо важнее, прогнозировать их появление в обозримом будущем – то есть, иметь возможность их избежать или хотя бы снизить отрицательный эффект. Особо хочется отметить, что связанные графики 3-го и 4-го уровней (говоря другим языком, Мастер-план и Оперативный график производства работ), идеально подходят для планирования и контроля платежных этапов. Это очень важно для контрактов с фиксированной ценой. Ну и, конечно, нельзя оставить без внимания возможность производить так называемое «выравнивание». Это означает планирование производства работ таким образом, чтобы ни в плане загрузки ресурсов, ни в плане платежей не возникало резких пиков и провалов. Например, если план таков, что сегодня требуется 50 человек, а завтра – 900, это наводит на подозрение, что этому плану следовать не удастся. Отсутствие подобных «скачков» (и вверх, и вниз) способствует ритмичной работе без авралов и излишнего ажиотажа.

Как обеспечить стопроцентную подготовку к производству СМР

В 2009 г. на все площади строительства АЭС, где нам довелось работать, мы приходили уже после начала СМР. То есть, начинать разработку графика 4-го уровня во всех случаях приходилось с какой-то промежуточной точки. А можно ли избежать этого «прыжка в поезд на ходу»? Мы считаем, что можно и даже нужно. Необходимым условием для начала планирования производства работ «задолго до» является наличие исходных данных. Учитывая, что источником исходных данных для графиков 4-го уровня служат чертежи, а количество изменений в них в период строительства весьма значительно, то задача пока сложная. Тем не менее, 3D-проектирование осваивается все глубже. В связи с этим проблема с появлением изменений ПСД в ходе строительства будет стоять не столь остро. Соответственно, исходные данные для разработки графика 4-го уровня можно будет почерпнуть из 3D-модели. Здесь следует отметить, что сетевая модель в любой графической форме (и диаграмма Ганта, и «работы в узлах», и «работы на дугах») обладает одним визуальным недостатком – на ней не видно пространства (XYZ). Именно не видно – пространственные параметры в графике могут быть заданы. Поэтому спроектировать сложную технологию, например, монтажа крупногабаритного оборудования, с помощью только системы календарно-сетевого планирования невозможно. Нужно «включать воображение». Которое, кстати, должно быть даже не трехмерным, а четырехмерным – необходимо видеть процессы во времени. Людей с четырехмерным воображением на свете еще меньше, чем с трехмерным. Но уже давно создан инструментарий, который позволяет эту проблему решить. Речь идет от так называемых «технологиях 6D». С точки зрения технологии производства СМР это ни что иное, как «проектирование последовательности выполнения строительных процессов в трехмерной среде». Кстати, в мире приняты разные термины для обозначения подобной технологии – и 4D, и 5D, и отчасти BIM (Building Information Model). Но в данной статье мы будем использовать термин 6D. Необходимо отметить, что ошибочно видеть результатом применения 6D только «мультик» для демонстрации высшему руководству. Главное, что позволяет создавать 6D – это ППР. Только ППР в более простой для восприятия визуальной форме. Что, кстати, просто дополняет форму традиционно-бумажную. Мировая практика говорит о том, что 6D-технологии целесообразно применять только в сложных случаях. Во всех остальных вполне достаточно графика 4-го уровня. В таком контексте график 4-го уровня до начала производства работ создать возможно. Для этого требуются следующие компоненты:

Благодаря такой совокупности, в сочетании с данными по поставкам, появляется возможность провести полную («стопроцентную») технологическую подготовку к производству СМР до их начала. А это, в свою очередь, позволит и использовать меньше ресурсов при тех же результатах, и работать с меньшим количеством авралов. В завершение хочется добавить еще одну мысль, продиктованную практикой. Если график 4-го уровня сделан в соответствии с реальной технологией, то даже при изменении исходных данных откорректировать его в абсолютном большинстве случаев гораздо менее трудоемко, чем создавать заново. Естественно, речь не идет о случаях изменения количества энергоблоков АЭС или компоновки машзала – каждый такой случай настолько уникален, что достоин разработки графика даже «с нуля».

Календарно-сетевой график: лишняя работа или реальная польза?

«Будущее должно быть заложено в настоящем. Это называется планом. Без него ничто в мире не может быть хорошим» — писал еще в 18 веке немецкий философ Г. К. Лихтенберг. Но, вероятно, тогда и представить было нельзя, какую значимость обретет планирование через 200 лет. В мире многозадачности, масштабных строек и глобальных проектов то, как выстроен процесс «планирование-контроль-управление», определяет успешность любого бизнеса. В проектах, выполняемых на условиях ЕРС*, подразумевающих реализацию контракта включая весь спектр задач от разработки проекта до ввода строящегося объекта в эксплуатацию, планирование обретает особую значимость — ведь срок исполнения обязательств одно из ключевых условий такого контракта. Составление календарно-сетевого графика — обязанность исполнителя, но будем честны, далеко не все Подрядчики выполняют ее надлежащим образом. Каким требованиям должен соответствовать график, чтобы стать не просто формальностью, а реальным инструментом, позволяющим Заказчику понимать и контролировать ход реализации проекта, рассказываем сегодня.

Несмотря на то, что календарно-сетевое планирование давно признано эффективной моделью управления проектами, автору этой статьи на практике неоднократно встречались специалисты, считающие КСГ не более, чем красивой картинкой, и утверждавшие, что «ни один график никогда не выполняется», «график служит для того, чтобы его не выполнять», «график только мешает работать» и т.д. Правы они только в одном — практически не бывает графиков, которые выполнялись бы без каких-либо отклонений. Это никоим образом не снижает их ценности, но чтобы в условиях изменений график оставался вашим помощником, а не печальным напоминанием о невыполненных обязательствах, с графиком нужно постоянно работать — отслеживать выполнение, определять узкие места, критические задачи, актуализировать данные.

Не лишняя ли эта нагрузка — возразят специалисты-скептики? Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю заглянуть в историю и разобраться, когда и как появилось календарно-сетевое планирование.

Впервые сетевым планированием озаботились военные США в 50-х годах прошлого века, а в СССР оно получило развитие в 60-х годах. Специалисты старшего поколения, учившиеся в технических ВУЗах, помнят, как разрабатывать такие графики. Для его формирования было необходимо произвести множество вычислений, а графическая часть сложного проекта составляла в длину несколько метров. И будем честны, внесение изменений было не менее трудоемким процессом, поэтому далеко не всегда имело место на практике.

Сегодня для этих целей существует ряд программ, выполняющих вычисления и построение сетевого графика в виде диаграммы Ганта. Построенная с их помощью модель визуализирует последовательность, взаимозависимость, продолжительность задач, задействованные ресурсы и их загруженность, а также может (и должна!) быть использована для оперативного планирования и контроля реализации проекта.

Инструменты для создания КСГ

В настоящее время для составления разного рода графиков в большинстве своем используются три программы: MS Project, Primavera и всеми любимый Excel. Для разработки КСГ чаще всего используются MS Project и Primavera, которые обладают большими возможностями для осуществления этой задачи. В некоторых случаях Заказчики указывают в договоре определенную программу, в остальных — Исполнитель ориентируется на свои предпочтения.

Я не оцениваю эти программы с точки зрения IT–специалиста, однако имея опыт работы с обеими программами, как пользователь могу сказать, что обучаться проще MS Project, он интуитивно понятнее и ближе к офисным программам. Основам планирования MS Project молодые специалисты, владеющие офисными программами, обучаются за 1-2 дня. Что касается использования Excel, то для создания сетевых графиков он не предназначен, но весьма удобен как дополнительный инструмент и часто используется для составления небольших гра фиков, требующих математических расчетов, таких как графики движения рабочей силы, контроля оставшейся трудоемкости, оперативных суточно-месячных графиков.

Возможность использовать данные из Excel — преимущество MS Project, позволяющей выгружать данные в виде таблиц Excel, и наоборот данные таблиц Excel использовать при формировании графика в Microsoft Project. Далее в статье, говоря о программах, я буду иметь в виду Microsoft Project.

Требования к разработке КСГ

Теперь поговорим о требованиях к разработке КСГ. Знать их Заказчику проекта полезно для того, чтобы еще на стадии переговоров убедиться в компетенции претендентов.

Основные из них:

Уровни планирования

Заказчику следует понимать, что на разных этапах графики имеют разные уровни детализации, и не следует, к примеру, на начальной стадии реализации проекта требовать от Генподрядчика подробный график.

Как правило, КСГ делятся на несколько уровней, охарактеризовать которые можно следующим образом:

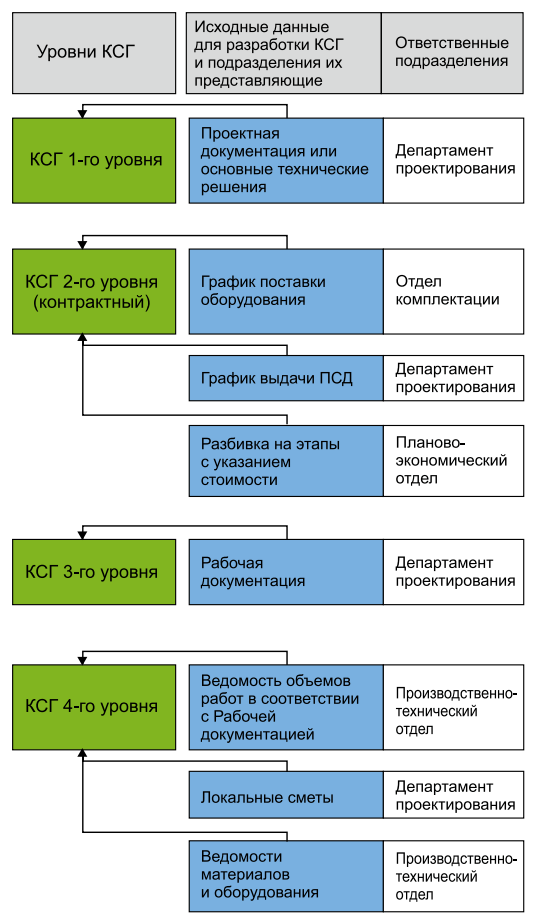

Блок-схему создания графиков разного уровня с указанием подразделений, принимающих участие в их формировании, создаваемых на основании КСГ, можно увидеть на рисунке №1.

Блок-схема разработки комплексного сетевого графика

Рисунок 1. Блок-схема создания КСГ

Разбивка КСГ по уровням носит достаточно условный характер и зависит от количества доступных исходных данных на момент формирования графика. В случаях когда высока степень неопределенности в отношении проекта, мы в «Первом инженере» при планировании используем так называемый «Метод набегающей волны».

В этом случае работа, которую надо будет выполнить в первую очередь, подробно планируется с детальным раскрытием всех нюансов и особенностей. Работы же, которые будут проходить в следующих этапах, планируются с меньшей детализацией, но по мере выполнения предыдущих работ детализация увеличивается.

Наиболее эффективен данный метод при реализации следующих проектов:

Что можно создать, используя КСГ

На основе КСГ можно создавать план-графики для отдельных задач и этапов в рамках реализации проекта:

Каким бы хорошим не был бы Подрядчик оставлять его работу без контроля категорически нельзя — даже самый лучший исполнитель в силу разных обстоятельств может совершать промахи и недочеты. Поэтому если Заказчик поставил цель серьезно и на постоянной основе контролировать Подрядчиков, он должен требовать от них так называемые оперативные или краткосрочные планы. Умение формировать и использовать в своей работе такие планы говорит о компетентности Подрядчиков. Тем более Подрядчик, имея КСГ, может достаточно оперативно выполнять формирование месячных план-графиков простой выгрузкой данных из программ Microsoft Project или Primavera в виде таблиц Excel, предварительно отфильтрованных по интересующему нас месяцу. Такой месячный план формируется на весь объект вне зависимости от его сложности и размеров и включает работы всех субподрядных организаций, смежников и Заказчика. При необходимости такие планы можно формировать по каждому Субподрядчику индивидуально.

Управление графиком

Создание графика даже самого высокого уровня — это одна из самых простых задач в процессе управления проектом. Для того, чтобы график не стал всего лишь красочной картинкой, украшающей стены офисных помещений, а превратился в действующий и эффективный инструмент управления, нужно организовать работу по его отслеживанию, актуализации и разработке мероприятий по оптимизации.

Для этого необходимо:

Естественно, для этого нужно, чтобы сам график был составлен правильно, а взаимосвязи задач установлены корректно.

Главная цель отслеживания проекта — вовремя обнаружить отклонения фактических работ от запланированных. Для этого нужно собирать данные о ходе выполнения работ и сравнивать их с базовым планом проекта.

Чтобы такое сравнение было возможно, перед началом выполнения работ должен быть зафиксирован базовый план, с которым в дальнейшем будут сравниваться его актуальные состояния.

Базовые планы

Очень часто, если не сказать всегда, первоначальные планы в ходе реализации по разным, чаще всего объективным причинам претерпевают значительные изменения. Такие первоначальные планы называются базовыми. В ходе реализации проекта, особенно продолжительного, может появиться несколько базовых графиков: базовый, базовый 1, базовый 2 и т.д.

Базовый план является ориентиром и помогает руководителю проекта и Заказчику отследить отклонения в исполнении запланированных задач от первоначальных сроков. Если по каким-то причинам становится понятно, что добиться поставленных целей в обозначенные сроки и при заданном бюджете невозможно, то Подрядчик по согласованию с Заказчиком утверждает новый базовый план.

Базовые планы позволяют накапливать статистику, анализировать причины, приведшие к срыву сроков, и в дальнейшем учитывать возникшие отклонения при оценке рисков.

Ошибки при формировании и работе с КСГ

Как определить достоверность и точность КСГ, составленного вашим Подрядчиком? Проанализируйте представленный вашему вниманию график с позиций:

В ходе реализации проекта настаивайте на своевременной актуализации данных с пояснением причин. Это поможет избежать необоснованного переноса сроков и даст возможность своевременной разработки мероприятий, направленных на ликвидацию отставания.

Совсем не обязательно, чтобы Заказчика информировали о всех деталях процесса, но крайне полезно на старте определить принципиальные этапы и контрольные точки, которые вы считаете нужным держать под контролем. Как правило, активный интерес Заказчика оказывает положительное влияние на актуализацию данных КСГ, а значит, вероятность упустить отдельные аспекты управления проектом из-под контроля будет ниже.

Подводя итог, поделюсь личным мнением. Отношение Подрядчика к вопросам планирования и контроля реализации проектов позволяет составить довольное четкое представление о компании. Те, кто «умеет управлять в ручном режиме» и кому «графики мешают работать», в большинстве случаев имеют опыт лишь в реализации проектов минимальной технической сложности. При работе с однотипными и простыми задачами компания действительно может обойтись без программных инструментов планирования и четко регламентированной системы контроля. Но на «большой воде» тем, у кого нет отлаженных процессов планирования, делать нечего. Слишком высоки риски, как для самой компании, так и для ее Заказчиков.

* EPC: E — Engineering (инжиниринг); P — Procurement (снабжение); C — Construction (строительство).