Голоядерные элементы что это такое

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЭНДОМЕТРИЯ С ПОМОЩЬЮ РЕШАЮЩЕГО ПРАВИЛА

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы во многих экономически развитых странах отмечен рост заболеваемости раком эндометрия (РЭ) [2, 9]. Аналогичная ситуация сложилась в Республике Беларусь: показатель заболеваемости РЭ возрос с 5,2 на 100 000 женского населения в 1970 г. до 23,7 в 2004 г. [3]. Исходяизэтого, актуальнымявляется вопрос применения цитологического метода для выявления ранних форм рака тела матки. С этой целью рядом авторов рекомендовано проводить исследование аспирата полости матки у всех женщин старше 40 лет и в обязательном порядке — у женщин с нарушением менструального цикла и увеличенной в размерах маткой. Такой подход позволяет выявлять бессимптомно протекающиеформы РЭ или малигнизацию эпителия эндометрия наначальных этапах, лечение которых существенно улучшает пятилетнюю выживаемость больных РЭ [4, 5, 9, 11, 12].

В работе цитолога возникают ситуации, когда врач испытывает необходимость, но не имеет возможности оперативно осуществить консультацию относительно сложных для трактовки препаратов. Согласно современным исследованиям применение математических и компьютерных методов для распознавания патологических процессов обеспечивает своевременность и точность диагностики [1, 6–8, 10].

Цель нашего исследования — определить оптимальную совокупность цитологических признаков и построить решающее правило (РП) для дифференциальной диагностики доброкачественных процессов и РЭ.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучены и описаны цитограммы 216 больных, у 137 из которых на основании клинических данных и результатов гистологического исследования установлен диагноз РЭ, у 79 — выявлена железистая гиперплазия эндометрия (ГЭ).

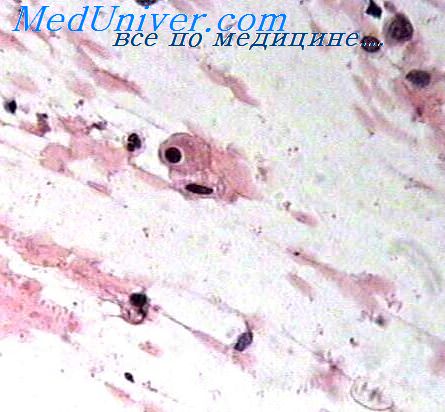

Цитологические препараты окрашивали по Паппенгейму, гематоксилин-эозином и по Папаниколау. Цитограммы вначале изучали на малом обзорном увеличении для общего представления о характере изменений, а затем клеточный состав тщательно оценивали на большом увеличении под иммерсией. Наряду с эпителием анализировали стромальный компонент, а также структуру и строение тканевых фрагментов. Кроме того, педантично учитывали косвенные признаки патологического процесса («голоядерные» элементы, опухолевый диатез, фагоцитоз и т.п.).

Результаты микроскопии вносили в специально разработанную карту (алгоритм цитологического исследования). Трактовку микроскопической картины и верификацию морфологического типа поражения тела матки проводили в соответствии с классификацией патологии тела матки ВОЗ (2003) [13].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Тщательное изучение клеточного состава аспиратов полости матки позволило представить перечень всех клеточных элементов, выявляемых в цитограммах, разработать и выделить структурные и клеточные признаки атипии клеток эндометрия, оценить степень их выраженности, создать терминологический словарь цитологических признаков атипии.

Составлен алгоритм цитологического исследования, содержащий 87 признаков, 86 из них имеют 4 степени градации: 0 — признак в цитограмме отсутствует; 1 — признак выражен слабо (до 25% полей зрения или до 25% клеток цитограммы); 2 — признак выражен умеренно (от 25 до 50% полей зрения или от 25 до 50% клеток цитограммы); 3 — признак резко выражен (присутствует в 50% и более полей зрения или в 50% и более клеток цитограммы).

Один из 87 признаков, в частности опухолевый диатез, характеризует фон препарата и предусматривает наличие элементов воспаления, бесструктурного вещества и клеточного детрита. Этот признак оценивается по двухбалльной шкале: 0 — опухолевый диатез отсутствует и 1 — присутствует.

С целью проведения дифференциальной цитологической диагностики РЭ и железистой ГЭ применена компьютерная обработка данных с созданием экспертной системы. Экспертная система построена с использованием вероятностного подхода. Ее основу составляет диагностическая таблица, применение которой по определенным правилам позволяет проводить дифференциальную диагностику. В основе метода лежит использование формулы Байеса с вычислением вероятностей по комплексу независимых или зависимых признаков.

Для составления диагностической таблицы выбран комплекс из 12 признаков. Отбор признаков осуществляли по степени значимости цитологических критериев для дифференциальной диагностики гиперплазии и аденокарциномы с учетом базы данных математической и статистической обработки. В таблице признаки расположены в порядке уменьшения их информативности (таблица).

РП дифференциальной диагностики РЭ и ГЭ

ФИО возраст аспират из п/м № Клинический диагноз

Голоядерные элементы что это такое

«Нет сомнения, что раковые клетки столь же разнообразны, как и сами опухоли. Ввиду чрезвычайной сложности каждой отдельной клетки можно даже полагать, что каждая раковая клетка, вероятно, отличается от любой другой»,— так писал В Бернар еще в 50-е годы. Действительно, полиморфизм опухолевых клеток — одна из их характерых черт, однако, степень полиморфизма в одной и той же и в разных опухолях колеблется в очень широких пределах и касается как формы, так и размеров клеток. Клеточный состав опухолей может быть представлен также и однообразными мономорфными клетками.

Принято считать, это следует подчеркнуть, что чем более резко выражен клеточный полиморфизм, тем злокачественнее опухоль и хуже прогноз. Однако полного соответствия между этими признаками нет, н нередко как раз наиболее злокачественные новообразования отличаются мономорфностью.

Для новообразований также характерно значительное варьирование формы, размеров и плотности ядер опухолевых клеток, высокое ядерно-цитоплазматическое отношение. Нередко ядра бывают крупные, резко полиморфные, гиперхромные. Они могут содержать несколько ядрышек, иногда гипертрофированных.

Изменения хроматина в опухолевых клетках могут характеризоваться нарастанием процесса его гетерохроматизации, при этом интенсивно окрашивающийся гетерохроматин имеет мелко- или круиноглыбчатое строение, занимает периферические или центральные участки ядра или распределяется диффузно по нему. Соответственно варьируют светлоокрашенные участки, содержащие эухроматин. Следует сказать, что соотношение в ядрах гетерохроматина, являющегося более инертной (конденсированной) частью хроматина, и эухроматяна, содержащего основную массу активно функционирующих генов, значительно варьирует от опухоли к опухоли н от одной клетки к другой в одном и том же новообразовании, отражая степень дифференцнровки ядра. На гистологических препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином, степень гиперхромиости ядер обусловлена выраженностью в них гетерохроматизации.

Специализированной разновидностью гетерохроматина является так называемый половой хроматин, иногда встречающийся в виде отдельной глыбки, часто расположенной под ядерной мембраной н образующейся за счет инактивации целой Х-хромосомы или ее части. Некоторые исследователи считают, что, во-первых, чем ниже содержание полового хроматина, в частности при раке молочной железы, тем выше степень злокачественности опухоли, и, во-вторых, они видят прямую связь между содержанием полового хроматина и гормональной чувствительностью опухоли. Обе эти точки зрения о значении полового хроматина не без основания оспариваются. При определении гормональной чувствительности опухоли предпочтение следует отдавать высокоспецифичным и высокочувствительным методам определения рецепторов гормонов, расположенных на поверхности опухолевых клеток и определяющих «поведение» последних.

Каждая конкретная опухоль обычно представляет собой популяцию клеток с изменчивым числом хромосом, т. е. неравномерным содержанием ДНК. Однако в опухоли при этом можно обычно выделить одну, две или несколько модальных линий со стабильно повышенным содержанием ДНК, соответствующим определенной плоидности числа хромосом. Гистограммы, построенные на основании цитоспектрометрни, цитоспектрофлуориметрии, импульсной цитофотометрии или иных способов, отражают модальную линию или линии и все варианты содержания ДНК в данной опухоли. Их анализ может иметь важное практическое значение для дифференциальной диагностики предопухолевых и опухолевых процессов, так как при последних количество ДНК увеличено.

Морфологическая катаплазия опухолевых клеток значительно варьирует от новообразования к новообразованию, в связи с чем делались многочисленные попытки найти корреляцию между ее выраженностью и степенью злокачественности опухоли.

Распространение получило исследование степени злокачественности плоскоклеточного рака гортани на основании определения различных сторон клеточной катаплазии (расположения клеток, степени их кератинизации, ядерного полиморфизма, митозов и др. ).

Разбирая значение клеточной катаплазии в определении степени злокачественности опухоли с точки зрения ее прогноза, следует подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, использование электронной микроскопии в диагностике опухолей человека позволяет, как никогда раньше, объективно оценивать степень дифференцировки опухолевых клеток и их гистогенетическую (точнее цитогенетическую) принадлежность, о чем подробнее будет изложено в следующем разделе. Во-вторых, важным является определение не одного, а суммы факторов (признаков), определяющих в своей совокупности степень злокачественности и прогноз для конкретного вида опухоли, в связи с чем наибольшие перспективы имеет многофакторный анализ с использованием электронно-вычислительной техники.

В определении степени злокачественности опухоли и ее прогноза важное значение имеют не только признаки клеточной катаплазни, но и другие факторы, как, например, состояние стромы, лимфоидная инфильтрация, глубина инвазии и многие иные клинико-анатомические проявления опухолевого роста, которых мы в рамках данной статьи не касаемся, но учитывать которые необходимо.

Атипичные клетки – это рак или нет?

Атипичные клетки – это такие клетки, которые под воздействием различных неблагоприятных факторов из обычной нормальной клетки человеческого организма преобразовались в нехарактерную структуру, изменили свой размер и форму. Организм в свою очередь теряет контроль над такими клетками, поэтому существует риск перерождения атипических клеток, что может привести к образованию рака.

Что может повлиять на образование атипичных клеток:

Это некоторые факторы, которые могут привести к образованию атипичных клеток. К сожалению, точной причины их возникновения сказать никто не может. Даже какой-то незначительный сбой в организме может привести к возникновению не одной и даже не двух таких клеток, а тысяч.

Как происходит перерождение атипичных клеток в рак

Давно известно, что образование клеток с измененной ДНК появляются постоянно. Но появление атипичных клеток не всегда приводят к раку. В нашем организме есть защитный механизм, процесс старение и уничтожение клеток, так называемый апоптоз. Он отвечает за то, чтобы аномальные клетки исчезали из организма. Но любая система может дать сбой, и в результате атипичные клетки затаятся в организме. При таком раскладе есть вероятность их перерождения в раковые клетки.

Что делать, если обнаружили атипичные клетки во время биопсии? Рак это или нет?

В такой ситуации лучше перестраховаться, чем что-то пропустить. Ведь ранняя диагностика рака может спасти вам жизнь.

Иногда врач назначает какое-то конкретное лечение, чтобы постараться остановить образование атипичных клеток. Либо может понадобиться еще один образец ткани – дополнительная биопсия, чтобы быть уверенным в отсутствии рака или какого-то другого заболевания.

Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы

Щитовидная железа – обильно кровоснабжаемый орган и в связи с возможными осложнениями трепанобиопсию с целью дооперационной гистологической диагностики не используют. Цитологическое исследование материала, полученного методом тонкоигольной аспирационной пункции щитовидной железы – простой, безопасный, дешевый, безболезненный дооперационный метод морфологической верификации патологического процесса, который при необходимости можно повторить. Кроме того, цитологическое исследование можно применять при срочной интраоперационной диагностике, обычно параллельно с гистологическим.

Цель цитологического исследования при заболеваниях щитовидной железы – уменьшение количества неоправданных хирургических вмешательств у пациентов с неопухолевыми процессами и выявление больных с опухолями для своевременного оперативного лечения и предотвращения или ранней диагностики злокачественных поражений.

Основным показанием к ТАБ является узловой зоб: все солитарные или доминантные узлы диаметром более 1 см, выявленные у эутиреоидных пациентов (при нормальном уровне ТТГ), необходимо пунктировать, желательно под контролем УЗИ. При эутиреозе ТАБ более предпочтительна в качестве начального диагностического исследования тиреоидного узла, чем сканирование. При тиреотоксикозе исследование оптимально начать со сканирования, однако результат сканирования не должен исключать необходимость ТАБ. Одиночные “холодные” узлы нужно пунктировать обязательно.

Контроль УЗИ при выполнении ТАБ необходим при узловых образованиях размером менее 1,5 см, кистозных (сложных) узлах для гарантированной аспирации тканевого компонента; узлах, локализованных по задней стенке или имеющих верхнегрудинное расположение и любых других узловых образований размером более 1 см, которые трудны для пальпации, особенно у пациентов крупного телосложения, с развитым мышечным слоем или с избыточно развитой подкожно-жировой клетчаткой. Естественно, что под контролем УЗИ необходимо проводить ТАБ при многоузловом зобе: при этом выбирают главные (доминантное) узлы (наиболее крупные или “неблагоприятные” с точки зрения лечащего врача или специалиста по ультразвуковой диагностике).

Однако цитологическое исследование способно помочь уточнить план ведения больных и при диффузном нетоксическом зобе, так как позволяет провести дифференциальный диагноз между коллоидным или паренхиматозным зобом и аутоиммунным тиреоидитом.

При четких клинических признаках злокачественного процесса морфологическая верификация также необходима для уточнения плана лечения. В частности, при анаплазированном раке и злокачественной лимфоме оперативное вмешательство не показано, а лечебная тактика различна.

Получение материала

Очень важно, чтобы эндокринологи, хирурги, врачи-радиологи и цитологи работали сообща. Целью их совместной работы должен быть обмен информацией, полученной на разных этапах обследования и лечения, для оптимальной лечебной тактики и непрерывности наблюдения.

Первым этапом обследования является пальпация шеи для исключения образований, не связанных со щитовидной железой. ТАБ должен выполнять опытный врач (хирург или врач ультразвуковой диагностики). Пункция под контролем УЗИ позволяет уменьшить вероятность ошибочных, и, что наиболее важно, ложноотрицательных заключений, связанных с тем, что игла не попадает в патологический очаг. Сведения о результатах УЗИ помогают цитологу правильно трактовать клеточный состав мазков.

Пункцию ЩЖ выполняют в положении больного лежа на спине с небольшой подушкой под шеей и плечами, мышцы шеи расслаблены. Такое положение позволяет обеспечить оптимальный доступ к пунктируемому участку. Пациента нужно предупредить о том, что он во время процедуры не должен разговаривать или глотать. Используют иглы 23 калибра (с наружным диаметром 0,8 мм). Можно использовать местную анестезию лидокаином. Обычно достаточно уколов иглы в двух-трех направлениях, в редких случаях для получения полноценного материала необходимы множественные “пассы”. Значительно улучшаются результаты исследования, если пунктат сразу оценивается цитологом (срочная цитологическая диагностика на наличие клеточного материала); при получении неполноценного материала сразу же выполняется повторная пункция.

Для исключения злокачественного характера поражения считают необходимым не менее двух пункций – при первичном осмотре и в динамике. Материал распределяют на стеклах тонким слоем. Если при пункции щитовидной железы получают обильный кровянистый материал (что бывает достаточно часто), его распределяют на нескольких стеклах, готовя тонкие препараты, как мазки крови. Материал, содержащий жидкость, необходимо центрифугировать и готовить препараты из осадка. Значительно улучшается качество мазков при использовании цитоцентрифуги типа Cytospin, Сellspin, Rotorfix и др.

Приготовление препаратов

Следует помнить о том, что, как правило, при пункции щитовидной железы получается достаточно обильный кровянистый материал, и, если не предполагается использование жидкостной цитологии, следует весь материал распределить на стеклах возможно более тонким слоем, помещая на каждое стекло небольшую каплю и готовя препараты с помощью шпателя или стекла со шлифованным краем, как мазки крови.

Оптимальными методами окрашивания препаратов из щитовидной железы являются модификации метода Романовского: Мая-Грюнвальда-Гимзы, Лейшмана и другие, а если используется жидкостная цитология, до помещения материала в контейнер со стабилизирующим раствором желательно сделать один-два мазка и высушить их на воздухе для последующего окрашивания по Романовскому.

Интерпретация результатов

Цитолог должен интересоваться вопросами тиреоидной цитологии и иметь опыт в этой области. Если опытного в области тиреоидологии цитолога в пределах медицинского учреждения нет, микропрепараты должны быть отосланы опытному врачу, практикующему за пределами данного учреждения. Цитолог должен с готовностью пересматривать микропрепараты вместе с лечащим врачом пациента при возникновении такой необходимости.

Цитологическое исследование материала из щитовидной железы представляет значительные сложности в связи с тем, что критерии диагностики тех или иных доброкачественных и злокачественных патологических процессов отличаются от критериев, используемых при исследовании материала из других органов и тканей. Для того, чтобы освоить цитологическую диагностику поражений щитовидной железы, необходимо иметь достаточный опыт (не менее трех лет) полноценной работы в других разделах клинической цитологии, обучение в специализированных лабораториях, а также накопить опыт самостоятельной работы, консультируя сложные диагностические наблюдения у опытных коллег.

Трактовка цитологического заключения

В настоящее время во многих медицинских учреждениях мира при цитологическом исследовании щитовидной железы используется терминология Bethesda: The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology (BSRTS), принятая на конференции Национального Института Рака, 22–23 октября 2007 в г. Бетесда (США, Мэриланд). В соответствии с этой терминологией описание каждой ТАБ начинают с основных диагностических категорий, каждая из которых имеет определенный риск злокачественности и в зависимости от степени риска каждая категория связана с дальнейшей клинически обоснованной тактикой:

I. Недиагностический или неудовлетворительный материал.

II. Доброкачественные изменения.

III. Атипия неясного значения или фолликулярные поражения неясного значения.

IV. Фолликулярная опухоль или подозрение на фолликулярную опухоль.

V. Подозрение на злокачественную опухоль.

VI. Злокачественная опухоль.

При получении полноценного материала и возможности более точно интерпретировать полученный клеточный состав, можно ожидать от врача-цитолога более точное заключение в уверенной или предположительной форме в соответствии с цитологическими и гистологическими (МКБ-О) классификациями (при доброкачественных неопухолевых поражениях – тиреоидит (аутоиммунный, гранулематозный, фиброзный), клеточный или коллоидный зоб и другие поражения, при злокачественных поражениях – уточнение формы рака (папиллярный, фолликулярный, медуллярный, недифференцированный, анапластический), по возможности с результатами молекулярно-биологических и молекулярно-генетических исследований. Заключения цитолога “материал получен из участка кистозной дегенерации” или “лимфоидной инфильтрации” обычно связаны с доброкачественными поражениями (зоб с кистозной дегенерацией, лимфоматозный тиреоидит и др.), однако не исключают опухолевого процесса, поэтому для уточнения диагноза необходима повторная пункция с более тщательным ее выполнением.

Если ТАБ проведена неадекватно или не обладает диагностической ценностью, повторная ТАБ с более тщательным соблюдением правил пункции часто позволяет получить клеточный материал для постановки диагноза. Предпочтительно, чтобы повторная ТАБ проводилась под контролем УЗИ.

Интеграция различных лабораторных методов

При установлении цитологического диагноза большое значение имеют данные исследования гормонального статуса щитовидной железы. Для уточнения морфологического диагноза используют иммуноцитохимические или другие молекулярные, в том числе молекулярно-генетические исследования. Резко выраженная иммуноцитохимическая реакция опухолевых клеток на мезотелин (HBME) и галектин подтверждает злокачественный характер опухоли. При подозрении на метастазы папиллярного или фолликулярного рака щитовидной железы возможно уточнение природы с помощью определения тиреоглобулина.

Генетическая предрасположенность, нестабильность генома RET/PTC способны “запустить” механизм возникновения злокачественной трансформации, дальнейшие повреждения в геноме (ТР53, CTNNB1 и другие генетические изменения способствуют прогрессии опухоли). В зависимости от молекулярно-генетических находок можно определять фенотипические особенности опухоли и прогноз заболевания.

Интерпретация клеточного состава, особенности изменений в клетках при различных патологических процессах

Основу цитологической диагностики составляет изучение клеток, изменений в их расположении и строении. Критерии цитологической диагностики включают анализ клеточного и неклеточного состава: количество клеток, наличие клеток разного типа, их расположение в структурах или разрозненно, вид структур, размер, форма, строение клеток и ядер, наличие или отсутствие клеточного и ядерного полиморфизма и другие параметры. По характеру и степени выраженности отклонения от нормального клеточного состава судят о природе патологического процесса. По признакам, характерным для определенных тканей, судят о тканевой принадлежности опухоли. При этом учитывают фон препарата — элементы крови, бесструктурное вещество, коллоид, жир и др.

Количество клеток в мазке определено прочностью межклеточных связей и обилием стромы. Богатый клеточный состав бывает в низкодифференцированных опухолях, гемато- и лимфосаркоме, нейроэндокринных опухолях. Скудный материал и даже единичные клетки встречают, в частности, при скиррозном и дольковом раке молочной железы.

Расположение клеток. Клетки в мазке могут располагаться разрозненно или в виде структур. Для доброкачественных поражений характерно правильное, упорядоченное расположение клеток, одинаковое расстояние между ними, сходные размеры клеток и ядер, образующих структуру. Для злокачественных новообразований характерны структуры (комплексы, пучки) с неупорядоченным расположением клеток.

Размеры клеток и ядер. Размеры клеток по возможности оценивают в сравнении с размерами нормальных клеток того же типа. Размеры ядер обычно сравнивают с размером эритроцита (в норме достаточно стабильным, примерно 7 мкм). Соотношение размера ядра и цитоплазмы (ядерно-цитоплазматическое соотношение) также весьма различно в разных клетках, и при его оценке учитывают степень отклонения этого параметра от нормальной клетки того же типа.

Фон препарата часто имеет большое диагностическое значение. Фоном могут быть элементы периферической крови или воспаления, связанного с инфекцией, сопровождающего опухолевый и другие процессы, клеточный детрит, межуточное вещество. Фон препарата может иметь диагностическое значение при определении тканевой принадлежности или гистологической формы опухоли.

При реактивных и фоновых поражениях чаще всего увеличено число клеток (гиперплазия, пролиферация), размер ядер и отмечается их более интенсивная окраска (гиперхромия). Хроматин распределен сравнительно равномерно. В некоторых ядрах (особенно характерно для железистого эпителия) увеличен размер ядрышек. При некоторых состояниях изменен размер клеток и наблюдаются особенности окрашивания цитоплазмы.

Изменения в клеточном составе мазка при злокачественной опухоли характеризуются клеточным и ядерным полиморфизмом (различием характеристик разных клеток), образованием структур, отличающихся от нормальных, изменением фона препарата; для многих злокачественных опухолей характерен так называемый опухолевый диатез — реакция соединительной ткани на инвазию (прорастание опухоли).

Если количество материала достаточное, клетки сохранены, хорошо приготовлен и окрашен препарат, то можно без характеристики микроскопической картины формулировать цитологический диагноз с указанием на гистологическую форму опухоли и степень дифференцировки (низкодифференцированная аденокарцинома, плоскоклеточный рак с ороговением, фиброаденома).