Гиповолемический шок что это

Гиповолемический шок. Геморрагический шок

Терминология

«Гиповолемия» в переводе означает (и представляет собой по сути) недостаточный объем циркулирующей в организме крови. Можно встретить также термин «олигемия» (досл. малокровие), однако он является устаревшим: в Международной классификации болезней упоминается именно «гиповолемия», причем в рубрике эндокринных и метаболических расстройств: «сокращение объема жидкости».

Однако гиповолемический шок, в отличие от собственно гиповолемии, – это особое, всегда неотложное, стремительно развивающееся и несущее прямую угрозу жизни состояние, которое относится к числу так называемых сердечнососудистых катастроф. Подобного рода статусы (см., например, «Кардиогенный шок», «Анафилактический шок», «Инфекционно-токсический шок») характеризуются рядом общих клинических и патофизиологических особенностей; малопредсказуемой динамикой в ответ на терапевтическое вмешательство; высокой летальностью, даже если помощь оказывается своевременно и грамотно. В целом, термины «шок» и «катастрофа» отнюдь не являются гиперболами.

Сразу оговорим, что шок геморрагический, т.е. обусловленный кровопотерей, в настоящее время большинством авторов рассматривается как частный случай гиповолемического шока, поэтому далее речь пойдет именно о последнем; нижесказанное справедливо для обоих вариантов.

Причины

Строго говоря, причиной развития гиповолемического шока является не уменьшение объема крови как таковой, а диспропорциональный дефицит жидкой ее фракции – плазмы (см. «Клинический анализ крови»). При этом решающее патогенетическое значение имеет не масштаб, а скорость нарастания дефицита.

Клинические ситуации, наиболее опасные в плане стремительной гиповолемии с риском ее трансформации в шоковое состояние:

, т.е. безусловный рефлекс перенаправления всех доступных ресурсов на кровоснабжение мозга (с целью обеспечить максимальные шансы его выживания) усиливает ишемию прочих органов.

При гиповолемическом шоке после стадии относительной компенсации формируется своеобразный патологический замкнутый цикл, разорвать который бывает очень сложно или, на стадии необратимых некротических изменений в жизненно важных органах, уже невозможно: падение артериального давления — сокращение коронарного кровоснабжения миокарда — дефицитарность сократительной активности и насосной функции сердечной мышцы — снижение левожелудочкового выброса в большой круг кровообращения — падение артериального давления. По аналогичному порочному кругу нарастает угнетение мозгового вазомоторного центра и цереброваскуляции в целом.

Симптоматика

В начальных фазах развития гиповолемического шока больной пребывает в полуобморочном состоянии, ощущает общую слабость, тошноту, жажду; имеет место тахикардия; кожные покровы бледные, с цианотичным оттенком, усиливающимся по мере нарастания гипоксии, и видимыми точечными микрогеморрагиями при развитии ДВС-синдрома (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, множественный тромбоз). Могут наблюдаться те или иные психические нарушения, – например, возбуждение, паника или, наоборот, анозогнозия (непонимание серьезности симптоматики, «отрицание болезни»), – которые быстро сменяются признаками глубокого угнетения высшей нервной деятельности. Выраженная брадикардия, провальное снижение артериального давления, отсутствие сознания, ДВС-синдром, кома – типичные и прогностически крайне неблагоприятные симптомы терминальной стадии гиповолемического шока (как, впрочем, и любого другого шокового состояния).

Следует отметить, что особую сложность и опасность гиповолемическому шоку придает тот факт, что он изначально развивается на фоне того или иного поражения, патологического процесса либо состояния (см. выше); в подобных случаях отдельные нарушения потенцируют друг друга и быстро приводят к фатальной полиорганной недостаточности.

Диагностика

Лечение

Целью экстренной, первостепенной важности является устранение тканевой гипоксии и восстановление гемодинамики, сохранение жизнеспособности головного мозга, миокарда и легких. Параллельно с остановкой кровотечения (если оно есть) и/или хирургическим вмешательством (если оно необходимо и является неотложным), катетеризируют центральные вены, вводят плазмозамещающие растворы, симпатомиметические амины (допамин, норадреналин и т.п.), по показаниям применяют искусственную вентиляцию легких. Если удается разорвать характерные для любого шока «порочные круги» и вывести больного из состояния шоковой гиповолемии, дальнейшее лечение определяется результатами диагностики и проводится в отделении соответствующего профиля.

Гиповолемический шок

МКБ-10

Общие сведения

Гиповолемический шок (от лат. hypo – ниже, volume – объем) – состояние, возникающее вследствие быстрого уменьшения объема циркулирующей крови. Сопровождается изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы и острыми нарушениями обмена: снижением ударного объема и наполнения желудочков сердца, ухудшением тканевой перфузии, гипоксией тканей и метаболическим ацидозом. Является компенсаторным механизмом, призванным обеспечить нормальное кровоснабжение внутренних органов в условиях недостаточного объема крови. При потере большого объема крови компенсация оказывается неэффективной, гиповолемический шок начинает играть разрушительную роль, патологические изменения усугубляются и приводят к смерти больного.

Лечением гиповолемического шока занимаются реаниматологи. Лечение основной патологии, являющейся причиной развития этого патологического состояния, могут осуществлять травматологи-ортопеды, хирурги, гастроэнтерологи, инфекционисты и врачи других специальностей.

Причины

Существует четыре основных причины развития гиповолемического шока: безвозвратная потеря крови при кровотечениях; безвозвратная потеря плазмы и плазмоподобной жидкости при травмах и патологических состояниях; депонирование (скопление) большого количества крови в капиллярах; потеря большого количества изотонической жидкости при рвоте и диарее. Причиной безвозвратной потери крови может стать наружное или внутреннее кровотечение в результате травмы или оперативного вмешательства, желудочно-кишечное кровотечение, а также секвестрация крови в поврежденных мягких тканях или в области перелома.

Потеря большого количества плазмы характерна для обширных ожогов. Причиной потери плазмоподобной жидкости становится ее скопление в просвете кишечника и брюшной полости при перитоните, панкреатите и кишечной непроходимости. Депонирование большого количества крови в капиллярах наблюдается при травмах (травматический шок) и некоторых инфекционных заболеваниях. Массивная потеря изотонической жидкости в результате рвоты и/или диареи возникает при острых кишечных инфекциях: холере, гастроэнтеритах различной этиологии, стафилококковой интоксикации, гастроинтестинальных формах сальмонеллеза и т. д.

Патогенез

Кровь в организме человека находится в двух функциональных «состояниях». Первое – циркулирующая кровь (80-90% от всего объема), доставляющая кислород и питательные вещества к тканям. Второе – своеобразный запас, не участвующий в общем кровотоке. Эта часть крови находится в костях, печени и селезенке. Ее функция – поддержание необходимого объема крови в экстремальных ситуациях, связанных с внезапной потерей значительной части ОЦК. При уменьшении объема крови происходит раздражение барорецепторов, и депонированная кровь «выбрасывается» в общий кровоток. Если этого оказывается недостаточно, срабатывает механизм, призванный защитить и сохранить головной мозг, сердце и легкие. Периферические сосуды (сосуды, снабжающие кровью конечности и «менее важные» органы) сужаются, и кровь продолжает активно циркулировать только в жизненно важных органах.

Если недостаток кровообращения не удается скомпенсировать, централизация еще больше усиливается, спазм периферических сосудов нарастает. В последующем из-за истощения этого механизма спазм сменяется параличом сосудистой стенки и резкой дилатацией (расширением) сосудов. В результате значительная часть циркулирующей крови перемещается в периферические отделы, что ведет к усугублению недостаточности кровоснабжения жизненно важных органов. Эти процессы сопровождаются грубыми нарушениями всех видов тканевого обмена.

Выделяют три фазы развития гиповолемического шока: дефицит объема циркулирующей крови, стимуляция симпатоадреналовой системы и собственно шок.

Ишемия органов и тканей при гиповолемическом шоке развивается в определенной последовательности. Сначала страдает кожа, затем – скелетные мышцы и почки, потом – органы брюшной полости, а на заключительном этапе – легкие, сердце и мозг.

Классификация

Для оценки состояния больного и определения степени гиповолемического шока в травматологии и ортопедии широко используется классификация американской коллегии хирургов.

Симптомы гиповолемического шока

Клиническая картина шокового состояния зависит от объема и скорости кровопотери и компенсаторных возможностей организма, которые определяются рядом факторов, в том числе возрастом пациента, его конституцией, а также наличием тяжелой соматической патологии, в особенности заболеваний легких и сердца. Основными признаками гиповолемического шока являются прогрессирующие учащение пульса (тахикардия), снижение АД (артериальная гипотония), бледность кожи, тошнота, головокружения и нарушения сознания.

Диагностика

Диагноз и степень гиповолемического шока определяются на основании клинических признаков. Объем и перечень дополнительных исследований зависит от основной патологии. В обязательном порядке берутся анализы мочи и крови, определяется группа крови. При подозрении на переломы выполняется рентгенография соответствующих сегментов, при подозрении на повреждение органов брюшной полости назначается лапароскопия и т. д. До выхода из шокового состояния проводятся только жизненно важные исследования, позволяющие выявить и устранить причину гиповолемического шока, поскольку перекладывания, манипуляции и пр. могут негативно повлиять на состояние пациента.

Лечение гиповолемического шока

Основная задача на начальном этапе терапии – обеспечить достаточное кровоснабжение жизненно важных органов, устранить дыхательную и циркуляторную гипоксию. Выполняют катетеризацию центральной вены (при значительном уменьшении ОЦК проводят катетеризацию двух или трех вен). Пациенту с гиповолемическим шоком вводят декстрозу, кристаллоидные и полиионные растворы. Скорость введения должна обеспечить максимально быструю стабилизацию АД и его поддержание на уровне не ниже 70 мм рт. ст. При отсутствии эффекта от перечисленных препаратов проводят инфузию декстрана, желатина, гидроксиэтилкрахмала и других синтетических плазмозаменителей.

Если гемодинамические показатели не стабилизируются, производят внутривенное введение симпатомиметиков (норэпинефрина, фенилэфрина, допамина). Одновременно выполняют ингаляции воздушно-кислородной смесью. По показаниям проводят ИВЛ. После определения причины снижения ОЦК выполняют хирургический гемостаз и другие мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего уменьшения объема крови. Корректируют гемическую гипоксию, производя инфузии компонентов крови и натуральных коллоидных растворов (протеина, альбумина).

Геморрагический и гиповолемический шок

Общие сведения

Гиповолемический шок представляет собой патологическое состояние, развивающееся под влиянием снижения объема циркулирующей крови в кровеносном русле или дефицита жидкости (дегидратации) в организме. Как следствие, снижается ударный объем и степень наполнения желудочков сердца, что приводит к развитию гипоксии, перфузии тканей и расстройству метаболизма. Гиповолемический шок включает:

Гиповолемический шок развивается преимущественно при больших потерях жидкости организмом (при патологическом жидком стуле, потере жидкости с потом, неукротимой рвоте, перегревании организма, в виде явно неощутимых потерь). По механизму развития он близок к геморрагическому шоку, за исключением того, что жидкость в организме теряется не только из сосудистого кровеносного русла, но и из внесосудистого пространства (из внеклеточного/внутриклеточного пространства).

Наиболее часто в медицинской практике встречается геморрагический шок (ГШ), представляющий собой специфический ответ организма на кровопотерю, выражающийся комплексом изменений с развитием гипотензии, гипоперфузии тканей, синдрома малого выброса, расстройств гемокоагуляции, нарушения проницаемости сосудистой стенки и микроциркуляции, полисистемной/полиорганной недостаточности.

Пусковым фактором ГШ служит патологическая острая кровопотеря, развивающаяся при повреждении крупных кровеносных сосудов в результате открытой/закрытой травмы, повреждениях внутренних органов, при желудочно-кишечных кровотечениях, патологий в период беременности и родового акта.

Летальный исход при кровотечении наступает чаще в результате развития острой сердечно-сосудистой недостаточности и гораздо реже, в связи с утратой кровью своих функциональных свойств (нарушения функции кислородно-углекислого обмена, переноса питательных веществ и продуктов метаболизма).

Значение в исходе кровотечения имеют два основных фактора: объём и скорость потери крови. Принято считать, что острая одномоментная потеря циркулирующей крови за короткий промежуток времени в объёме порядка 40% несовместима с жизнью. Однако, встречаются ситуации, когда больные теряют значительный объём крови на фоне хронического/периодического кровотечения, а пациент не погибает. Это обусловлено тем, что при незначительных одноразовых или хронических кровопотерях существующие в организме человека компенсаторные механизмы достаточно быстро восстанавливают объем крови/скорость ее циркуляции и сосудистый тонус. То есть, именно скорость реализации адаптационных реакций определяет возможность сохранения/поддержания жизненно важных функций.

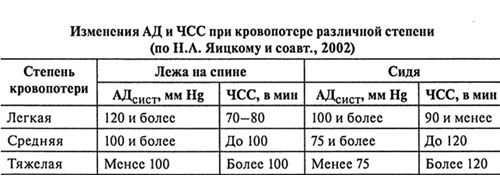

Различают несколько степеней острой кровопотери:

Определение степени кровопотери может проводиться на основании различных прямых и относительных показателей. К прямым методам относятся:

К непрямым методам:

На основании лабораторных или клинических показателей, наиболее доступными из которых являются:

Патогенез

К основным факторам развития геморрагического шока относятся:

Как следствие возникает гипоксия, чаще смешанного типа, капилляротрофическая недостаточность, обуславливающая нарушения функции органов/тканей и расстройство жизнедеятельности организма. На фоне нарушения системной гемодинамики и уменьшения интенсивности биологического окисления в клетках включаются (активизируются) адаптационные механизмы, направленные на поддержание жизнедеятельности организма.

Механизмы адаптации прежде всего включают в себя вазоконстрикцию (сужение сосудов), которая возникает из-за активации симпатического звена нейрорегуляции (выделение адреналина, норадреналина) и действия гуморально-гормональных факторов (глкокортикоиды, антидиуретический гормон, АКТТ и т.д.).

Вазоспазм способствует уменьшению ёмкости сосудистого кровеносного русла и централизации процесса кровообращения, что проявляется снижением объёмной скорости кровотока в печени, почках, кишечнике и сосудах нижних/верхних конечностей и создаёт предпосылки в дальнейшем для нарушения функции этих систем и органов. В тоже время, кровоснабжение головного мозга, сердца, лёгких и мышц, участвующих в акте дыхания, продолжает сохраняться на достаточном уровне и нарушается в самую последнюю очередь.

Этот механизм без выраженной активации других механизмов компенсации у здорового человека способен самостоятельно нивелировать утрату около 10–15% ОЦК.

Развитие выраженной ишемии большого тканевого массива способствует накоплению в организме недоокисленных продуктов, нарушениям в системе энергообеспечения и развитию анаэробного метаболизма. В качестве адаптационной реакции на прогрессирующий метаболический ацидоз можно считать усиление катаболических процессов, поскольку они способствует более полной утилизации кислорода различными тканями.

К относительно медленно развивающимся адаптивным реакциям относится перераспределение жидкости (её перемещение в сосудистый сектора из интерстициального пространства). Однако, такой механизм реализуется только в случаях медленно происходящего незначительного кровотечения. К менее эффективным приспособительным реакциям относятся увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) и тахипноэ.

Развивающаяся сердечная/дыхательная недостаточность является ведущей в патогенезе острой кровопотери. Объемное кровотечение приводит к децентрализации системного кровообращения, запредельному снижению кислородной ёмкости крови и сердечного выброса, необратимым метаболическим нарушениям, «шоковым» повреждения органов с развитием полиорганной недостаточности и летальному исходу.

В патогенезе гиповолемического шока необходимо учитывать и роль развивающегося дисбаланса электролитов, в частности, концентрацию ионов натрия в сосудистом русле и внеклеточном пространстве. В соответствии с их концентрацией плазме крови выделяют изотонический тип дегидратации (при нормальной концентрации), гипертонический (повышенная концентрация) и гипотонический (пониженная концентрация) тип обезвоживания. При этом, каждый их этих типов обезвоживания сопровождается специфическими сдвигами осмолярности плазмы, а также внеклеточной жидкости, что оказывает существенное влияние на характер гемоциркуляции, состояние сосудистого тонуса и функционирование клеток. И это важно учитывать при выборе схем лечения.

Классификация геморрагического шока

Классификация геморрагического шока базируется на стадийности развития патологического процесса, в соответствии с чем выделяют 4 степени геморрагического шока:

Причины

Наиболее частой причиной развития геморрагического шока являются:

Симптомы

Клиническая картина геморрагического шока развивается в соответствии с его стадиями. Клинически на первый план выступают признаки кровопотери. На стадии компенсированного геморрагического шока сознание, как правило, не страдает, больной отмечает слабость, может быть несколько возбужденным или спокойным, кожные покровы бледные, на ощупь — холодные конечности.

Важнейшим симптомом на этой стадии является запустевание подкожных венозных сосудов на руках, которые уменьшаются в объеме и становятся нитевидными. Пульс слабого наполнения, учащенный. Артериальное давление, как правило, нормальное, иногда повышенное. Периферическая компенсаторная вазоконстрикция обусловлена гиперпродукцией катехоламинов и возникает практически немедленно после кровопотери. На этом фоне, одновременно у пациента развивается олигурия. При этом, количество выделяемой мочи может снижаться наполовину и даже более. Резко снижается центральное венозное давление, что обусловлено уменьшением венозного возврата. При компенсированном шоке ацидоз чаще отсутствует или носит локальный характер и слабо выражен.

На стадии обратимого декомпенсированного шока признаки расстройств кровообращения продолжают углубляться. В клинической картине, для которой характерны признаки компенсированной стадии шока (гиповолемия, бледность, обильный холодный и липкий пот, тахикардия, олигурия) в качестве основного кардинального симптома выступает гипотония, что свидетельствует о расстройстве механизма компенсации кровообращения. Именно в стадии декомпенсации начинаются нарушения органного (в кишечнике, печени, почках, сердце, головном мозге) кровообращения. Олигурия, которая в стадии компенсации развивается вследствии компенсаторных функций, на этой стадии возникает на базе снижения гидростатического давления крови и расстройств почечного кровотока.

На этой стадии проявляется классическая клиническая картина шока: акроцианоз и похолодание конечностей, усиление тахикардии и появление одышки, глухость сердечных тонов, что свидетельствует об ухудшении сократимости миокарда. В ряде случаев отмечается выпадение отдельных/целой группы пульсовых толчков на периферических артериях и исчезновение при глубоком вдохе тонов сердца, что свидетельствует об крайне низком венозном возврате.

Больной заторможен или находится в состоянии прострации. Развивается одышка, анурия. Диагностируются ДВС-синдром. На фоне максимально выраженной вазоконстрикции периферических сосудов происходит прямой сброс в венозную систему артериальной крови через открывающиеся артериовенозные шунты, что позволяет повысить насыщение кислородом венозной крови. На этой стадии выражен ацидоз, являющийся следствием нарастающей тканевой гипоксии.

Стадия необратимого шока качественно не отличается от декомпенсированного шока, но является стадией ещё более выраженных и глубоких нарушений. Развитие состояния необратимости проявляется вопросом времени и определяется накоплением токсических веществ, гибелью клеточных структур, появлением признаков полиорганной недостаточности. Как правило, на этой стадии отсутствует сознание, пульс на периферийных сосудах практически не определяется, АД (систолическое) на уровне 60 мм рт. ст. и ниже, с трудом определяется, ЧСС на уровне 140/мин., дыхание ослаблено, ритм нарушен, анурия. Эффект от инфузионно-трансфузнонной терапии отсутствует. Длительность этой стадии составляет 12-15 часов и завершается летальным исходом.

Анализы и диагностика

Диагноз геморрагического шока устанавливается на основании осмотра пациента (наличие переломов, наружного кровотечения) и клинической симптоматики, отражающей адекватность гемодинамики (цвет и температура кожных покровов, изменения пульса и АД, подсчета шокового индекса, определение почасового диуреза) и данных лабораторного исследования, включающие: определение ЦВД, гематокрита, КОС крови (показатели кислотно-основного состояния).

Установление факта потери крови при наружном кровотечении затруднений не представляет. Но при его отсутствии и подозрении на внутреннее кровотечение необходимо учитывают и ряд косвенных признаков: при легочном кровотечении — кровохарканье; при язве желудка и 12-перстной кишки или патологии кишечника — рвоту «кофейной гущей» и/или мелену; при повреждении паренхиматозных органов — напряжение брюшной стенки и притупление перкуссионного звука в отлогих отделах живота и др. При необходимости, назначаются инструментальные исследования: УЗИ, рентгенография, МРТ, лапароскопия, назначают консультации различных специалистов.

Следует учитывать, что оценка объема кровопотери является приблизительной и субъективной и при ее неадекватной оценке можно упустить допустимый интервал выжидания и оказаться перед фактом уже развившейся картины шока.

Лечение

Лечение геморрагического шока условно целесообразно разделить на три этапа. Первый этап — неотложная помощь и интенсивная терапия до обеспечения устойчивости гемостаза. Неотложная помощь при геморрагическом шоке включает:

Второй/третий этапы интенсивной терапии при геморрагическом шоке проводятся в специализированном стационаре, и направлены на коррекцию гемической гипоксии и адекватное обеспечение хирургического гемостаза. Основными препаратами являются компоненты крови и натуральные коллоидные растворы (Протеин, Альбумин).

Интенсивная терапия проводится под мониторингом параметров гемодинамики, кислотно-основного состояния, газообмена, функции жизненно важных органов (почек, лёгких, печени). Большое значение отводится купированию вазоконстрикции, для чего можно использовать как мягко действующие препараты (Эуфиллин, Папаверин, Дибазол) и препараты с более выраженным действием (Клофелин, Даларгин, Инстенон). При этом дозы препаратов, путь и скорость введения подбирают исходя из недопущения артериальной гипотонии.

Алгоритм неотложной помощи при гиповолемическом шоке схематически представлен ниже.