Гипопротромбинемия что это такое простыми словами в медицине

Гипопротромбинемия что это такое простыми словами в медицине

Гипопротромбинемия — геморрагический синдром, возникающий на почве недостатка синтеза Ф. II и характеризуется клинически тяжелыми геморрагиями. Вначале этот термин использовался для обозначения всякого геморрагического диатеза, при котором время Квика (T.Q.) удлинено.

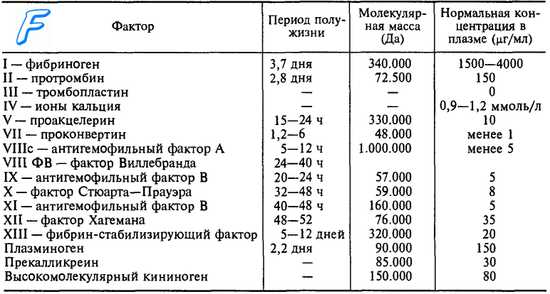

В дальнейшем было установлено, что этот тест является результантой действия четырех факторов (II, V, VII и X); эта идентификация привела к расчленению геморрагических синдромов с удлиненным TQ и исследователи отказались от термина гипопротромбинемии как общего названия и сохранили его лишь для обозначения дефицита Ф. II.

Дефицит Ф. II может быть конституционным (врожденным) или приобретенным. Различие между ними очень важно с терапевтической точки зрения, потому что лишь приобретенную форму можно корригировать витамином К. Rhoads и Fitzhugh первыми идентифицировали в 1941 г. конституционный дефицит, Quick рассмотрел его очень подробно в 1947 г., а до 1975 г. было опубликовано в литературе 60 случаев.

Это демонстрирует исключительную редкость этой аномалии, самой редкой из всех геморрагических диатезов. Частота врожденной формы составляет 0,02/100 000; приобретенная форма еще более редкая, в литературе цитируются до настоящего времени всего три случая.

Клиника гипопротромбинемия

Первые проявления болезни могут иметь место в весьма различном возрасте, в зависимости от уровня Ф. II в плазме больного (5—10 ед/100 мл) и от травм, которым он подвергается. Обычно начало происходит в первые недели жизни и иногда даже по случаю отсечения пуповины. Если до 6—7 лет дебют не произошел (что является редкостью), перемена зубов становится автоматически первым геморрагическим эпизодом.

После этого, последовательность таких эпизодов варьирует от случая к случаю. У девочек добавляется второй обязательный геморрагический эпизод, возникающий по случаю первой менструации. Остальные кровотечения появляются случайно и обусловлены различными заболеваниями, травмами, хирургическими вмешательствами и т.д.; они не носят повторяющего характера кровотечений у гемофиликов.

Геморрагические явления имеют суровый характер; они подобны кровотечениям при гемофилии, в результате чего первые три случая гипопротромбинемии (в которых больные были случайно мужского пола) были определены как гемофилия. Эти проявления включают: широкие подтеки, гематурии, эпистаксис, гингиворрагии, кишечные геморрагии, глубокие гематомы и гемартрозы; у женщин, к этому добавляются метроррагии и меноррагии.

Все они могут возникать спонтанно, но в особенности вследствие травм. К ним добавляются суровые кровотечения по поводу зубных экстракций и секционные геморрагии либо случайные, либо хирургические (тонсилэктомии, аппендэктомии, лечения грыжи и т.д.).

Такие же проявления наблюдаются и в случаях приобретенной гипопротромбинемии, но конечно они не имеют семейного характера. Чистая форма — идиопатическая гипопротромбинемия — бывает исключительно редко, но форма ассоциированная с недостатком Ф. VII, IX и X встречается гораздо чаще; она возникает благодаря дефициту витамина K. Другая ассоциация бывает с дефицитом Ф. VII, V, IX и X и происходит по поводу печеночной недостаточности.

Эволюция и осложнения гипопротромбинемии. Эволюция обычно благоприятная. За исключением тяжелых геморрагических случаев, когда своевременно не остановленные (нелеченные) геморрагии могут приводить к потере больного по поводу экссангвинации (чрезвычайно редкие случаи), в остальном болезнь эволюирует благоприятно, не оставляет последствий и не мучает больного осложнениями. Опубликован один единственный смертный случай по поводу менингеальной геморрагии.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

СОДЕРЖАНИЕ

Признаки и симптомы

Наиболее частые симптомы включают:

Другие зарегистрированные симптомы, связанные с этим состоянием:

Тип II: Симптомы обычно более капризны, но могут включать множество симптомов, описанных ранее. Менее тяжелые случаи заболевания обычно не связаны с самопроизвольным кровотечением.

Причины

Наследование

Аутосомно-рецессивное заболевание, при котором оба родителя должны нести рецессивный ген, чтобы передать болезнь потомству. Если у обоих родителей есть аутосомно-рецессивное заболевание, вероятность мутации у потомства увеличивается до 100%. Человек будет считаться носителем, если унаследована одна мутантная копия гена, и не будет проиллюстрировать какие-либо симптомы. Заболевание одинаково поражает как мужчин, так и женщин и в целом является очень редким наследственным или приобретенным заболеванием.

Ненаследование и другие факторы

Существует два типа дефицита протромбина, которые возникают в зависимости от мутации:

Механизм

Области, в которых, как было показано, проявляется заболевание, включают печень, поскольку гликопротеин хранится в этой области.

Приобретенные случаи являются результатом изолированного дефицита фактора II. Конкретные случаи включают:

Диагностика

Лабораторные тесты, которые проводятся для постановки диагноза:

Гипопротромбинемию можно лечить периодическими инфузиями очищенных протромбиновых комплексов. Они обычно используются в качестве методов лечения тяжелых кровотечений, чтобы повысить способность к свертыванию и повысить уровень витамин К-зависимых факторов свертывания крови.

Иногда основные причины невозможно контролировать или определить, поэтому лечение симптомов и состояний кровотечения должно быть приоритетом в лечении.

Если предыдущих методов недостаточно, требуются инвазивные методы, такие как хирургическое вмешательство или инфузия фактора свертывания крови. Следует избегать хирургического вмешательства, так как оно вызывает сильное кровотечение у пациентов с гипопротромбинемией.

Прогноз

Прогноз для пациентов варьируется и зависит от тяжести состояния и того, насколько рано назначено лечение.

Гипопротромбинемия

СОДЕРЖАНИЕ

Признаки и симптомы [ править ]

Наиболее частые симптомы включают:

Другие зарегистрированные симптомы, связанные с этим состоянием:

Тип II: Симптомы обычно более капризны, но могут включать множество симптомов, описанных ранее. Менее тяжелые случаи заболевания обычно не связаны с самопроизвольным кровотечением. [2]

Причины [ править ]

Аутосомно-рецессивное заболевание, при котором оба родителя должны нести рецессивный ген, чтобы передать болезнь потомству. Если у обоих родителей есть аутосомно-рецессивное заболевание, вероятность мутации у потомства увеличивается до 100%. Человек будет считаться носителем, если унаследована одна мутантная копия гена, и не будет проиллюстрировать какие-либо симптомы. Заболевание одинаково поражает как мужчин, так и женщин и в целом является очень редким наследственным или приобретенным заболеванием. [3]

Ненаследование и другие факторы:

Существует два типа дефицита протромбина, которые возникают в зависимости от мутации: [5]

Тип I (истинный дефицит) включает миссенс- мутацию или бессмысленную мутацию, существенно снижающую выработку протромбина. Это связано с кровотечением от рождения. Здесь уровень протромбина в плазме обычно составляет менее 10% от нормального уровня.

Механизм [ править ]

Приобретенные случаи являются результатом изолированного дефицита фактора II. Конкретные случаи включают:

Диагноз [ править ]

Лабораторные тесты, которые проводятся для постановки диагноза:

Лечение [ править ]

Гипопротромбинемию можно лечить периодическими инфузиями очищенных протромбиновых комплексов. [15] Они обычно используются в качестве методов лечения тяжелых кровотечений с целью повышения свертываемости крови и повышения уровня витамин К-зависимых факторов свертывания крови.

Иногда основные причины невозможно контролировать или определить, поэтому лечение симптомов и состояний кровотечения должно быть приоритетом в лечении. [13]

Если предыдущих методов недостаточно, требуются инвазивные методы, такие как хирургическое вмешательство или инфузия фактора свертывания крови. Следует избегать хирургического вмешательства, так как оно вызывает сильное кровотечение у пациентов с гипопротромбинемией.

Прогноз [ править ]

Прогноз для пациентов варьируется и зависит от тяжести состояния и того, насколько рано назначено лечение.

Гипопротеинемия

Гипопротеинемия – это патологическое состояние, которое характеризуется снижением в плазме крови концентрации общего белка менее 64 г/л. Причинами выступает голодание, заболевания почек и печени. Клиническая картина может быть разнообразной – от бессимптомного течения до появления периферических отеков, выпота в брюшную, грудную, перикардиальную полости, повышенной восприимчивости к инфекциям. Уровень белка исследуется в плазме натощак. Для устранения гипопротеинемиии проводится компенсация дефицита белка и лечение основного заболевания.

Классификация

Низкое содержание белка может наблюдаться и у здоровых людей (физиологическая гипопротеинемия), например, у детей в возрасте до 3 месяцев или женщин в III триместре беременности. Также концентрация общего белка может оказаться сниженной при длительной госпитализации у лежачих больных. По происхождению патологические гипопротеинемии разделяют на:

1. Гемодилюционные (ложные). Уменьшение уровня белка происходит за счет его «разбавления» избытком жидкой части крови (гиперволемия) при водной интоксикации, олиго- или анурии, первичном гиперальдостеронизме, синдроме неадекватной секреции антидиуретического гормона.

2. Истинные. При данной разновидности гипопротеинемия развивается за счет снижения синтеза белка, повышенных его потерь с мочой либо ускоренного распада. В свою очередь подразделяются на:

По снижению содержания отдельной фракции белков выделяют:

Причины гипопротеинемии

Заболевания почек

Самая частая причина гипопротеинемии – болезни почек, сопровождающиеся нефротическим синдромом, одним из ключевых компонентов которого является гипоальбуминемия. Падение уровня белка патогенетически напрямую связано с протеинурией. Вследствие повреждения гломерулярного аппарата почек подоциты клубочков теряют отрицательный заряд, из-за чего нарушается основной фильтрационный барьер для альбуминов и они экскретируются с мочой. В результате уровень белка в крови снижается. К заболеваниям, при которых наблюдается нефротический синдром, относятся:

В большинстве случаев нефротического синдрома происходит либо незначительное, либо умеренное снижение содержания белка в крови. При моноклональных гаммапатиях, особенно при амилоидозе, показатели белка могут достигнуть довольно низких цифр. Гипопротеинемия возникает медленно, прогрессирует параллельно развитию основного заболевания. После достижения ремиссии под влиянием специфического лечения уровень белка достаточно быстро приходит в норму.

Болезни печени

Основной орган, где происходит образование практически всех белков организма человека, – это печень. При массивной гибели гепатоцитов нарушается синтетическая функция органа, в том числе белковообразовательная. В первую очередь снижается фракция альбуминов. Гипоальбуминемия наряду с другими показателями служит одним из критериев оценки тяжести печеночной недостаточности. Заболевания печени, при которых встречается гипоальбуминемия:

В зависимости от степени прогрессии печеночной недостаточности гипопротеинемия может возникнуть как остро, в течение нескольких часов (например, при остром вирусном гепатите или токсическом поражении печени), так и постепенно, в течение недель или месяцев (при циррозе печени). Уровень падения белка может быть как незначительным, так и опускаться до очень низких показателей, что иногда требует, помимо терапии основного заболевания, дополнительного введения альбумина.

Заболевания, сопровождающиеся мальабсорбцией

Потери белка через желудочно-кишечный тракт наблюдаются гораздо реже. Гипопротеинемия может развиться из-за нарушения усвоения белка, поступающего в организм с пищей. Это возникает при недостаточности панкреатических и кишечных ферментов, расщепляющих белки (хронический панкреатит), или воспалительном поражении кишечной стенки, препятствующем всасыванию аминокислот из просвета тонкого кишечника в кровоток (неспецифический язвенный колит или болезнь Крона).

Также мальабсорбция с нарушением всасывания питательных веществ, в т.ч. белков, встречается при атрофии кишечных ворсинок вследствие их поражения аутоантителами (целиакия глютеновая). Гипопротеинемия при данных заболеваниях может быть тяжелой, особенно при панкреатите и целиакии, что часто требует дополнительного возмещения белкового дефицита.

Преходящая мальабсорбция может наблюдаться при острых кишечных инфекциях – сальмонеллезе, дизентерии, иерсиниозе и пр. Однако, чтобы добиться нормализации уровня белка, в этих случаях достаточно антибактериальной терапии и возобновления питания больного.

Иммунодефицитные состояния

В отличие от других вышеперечисленных причин, низкий уровень белка при иммунодефицитных состояниях возникает за счет фракции глобулинов, а точнее, иммуноглобулинов (антител), что собственно и служит основным звеном патогенеза нарушений гуморального иммунитета. Причиной падения концентрации белков могут быть мутации генов, регулирующих выработку иммуноглобулинов (первичные иммунодефициты) – это синдром Вискотта-Олдрича, синдром Джоба.

Из приобретенных иммунодефицитов гипопротеинемия чаще всего встречается при ВИЧ-инфекции на стадии синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа), а также при злокачественных лимфомах, хроническом лимфолейкозе. Степень гипопротеинемии при этих заболеваниях довольно значительная, показатели общего белка могут достаточно продолжительное время оставаться ниже референсных значений даже после проведения лечения.

Редкие причины

При данных патологических состояниях падение в крови концентрации белка наблюдается редко и в тяжелых случаях. Основными звеньями патогенеза гипопротеинемии выступают усиленный переход альбуминов из сосудистого русла в интерстициальное пространство (за счет резкого увеличения проницаемости стенок капилляров) и ускоренный катаболизм белков. К таким причинам относятся:

Диагностика

Ввиду большого количества причин гипопротеинемии ее обнаружение требует подробной дифференциальной диагностики. При получении биохимического анализа крови с высоким содержанием белка сначала необходимо обратиться к врачу-терапевту. При физикальном осмотре больного обращают внимание на клинические признаки гипопротеинемии – периферические отеки или пастозность нижних конечностей, увеличение объема живота за счет асцита, приглушение сердечных тонов.

При сборе анамнеза уточняют, какими хроническими заболеваниями страдает пациент, состоит ли он на учете у какого-то специалиста. Эта информация может помочь в диагностическом поиске причин отклонения в анализе. Назначаются следующие дополнительные методы обследования:

Коррекция

Гемодилюционные и физиологические гипопротеинемии разрешаются самостоятельно и не требуют никакого медицинского вмешательства. Лечение гипопротеинемии преследует две главные цели – коррекция белкового дефицита и терапия основного заболевания. Для этого проводятся следующие мероприятия:

Прогноз

Выраженная гипопротеинемия может повлечь за собой неблагоприятные последствия для пациента. Падение уровня альбуминов снижает онкотическое давление плазмы крови, что приводит к пропотеванию жидкости в полости тела (брюшную, плевральную, перикардиальную). Также при низкой концентрации белка повышается уровень холестерина в крови, возникает жировая дистрофия печени и нарушается выработка противоинфекционных белков – иммуноглобулинов, белков системы комплемента. Поэтому обнаружение гипопротеинемии требует обращения к врачу.

Геморрагический синдром

Клиническая характеристика геморрагического синдрома

| I.Гематомный тип (нарушение внутреннего пути свертывания коагуляционного гемостаза) | II.Петехиально-пятнистый (микроциркуляторный) тип (нарушение тромбоцитаного звена гемостаза, внешнего пути свертывания коагуляционного гемостаза) | III.Смешанный (синячково-гематомный) тип (сочетанное нарушение и тромбоцитарного и коагуляционного звена гемостаза) |

(патология микрососудистого русла)

(локальная сосудистая патология)

Симптомы геморрагического синдрома

Характер и локализация кожных высыпаний при геморрагическом синдроме определяют симптоматику данной патологии.

Основной симптом – длительные кровотечения, возникающие как следствие травмы или изнуряющей физической нагрузки, сильного перенапряжения, переохлаждения или перегревания, которые могут также происходить самопроизвольно.

В каждом пятом случае патологии наблюдается сыпь различного характера, могут появляться как мелкие петехии, так и крупные гематомы некротических форм, возможно возникновение ангиэктазий.

Геморрагический синдром может стать следствием приема лекарственных препаратов, которые влияют на естественные процессы тромбоцитов и понижают свертываемость крови. Кроме того, у пациентов, страдающих болезнью Верльгофа, гемофилией и дефицитом протромбина также может наблюдаться данная патология.

Проявления геморрагического синдрома

Разновидности геморрагического синдрома

Нарушение внутреннего пути свертывания коагуляционного гемостаза (гематомный тип кровоточивости)

Врожденная и приобретенная афибриногенемия

Нарушение тромбоцитарного звена гемостаза, внешнего пути свертывания коагуляционного гемостаза (петехиально-пятнистый тип кровоточивости)

Тромбоцитопения

Тромбоцитопатия

Дефицит факторов II,V,VII,XI

Cочетанное нарушение тромбоцитарного и коагуляционного звена гемостаза (смешанный (синячково-гематомный) тип кровоточивости)

Диссеминированное внутрисосудистое свёртывание

Болезнь Виллебранда

Патология микрососудистого русла (васкулитно-пурпурный тип кровоточивости)

Кровоточивость петехиальная с эксудативно-воспалительными явлениями, очагами некроза, гематурия, артралгия, кровоточивость слизистых.

Геморрагический васкулит

Ангиоматозные кровотечения

Диагностика геморрагического синдрома

Вовремя установленный диагноз поможет специалисту назначить эффективное лечение, а вам – сделать свои сосуды здоровыми раз и навсегда. Подтвердить или опровергнуть диагноз можно, сдав ряд лабораторных анализов, направленных на получение детальной информации о состоянии крови. Также понадобится провести коагуляционные тесты, во время спорных ситуаций врач-диагност может взять стернальную пункцию для углубленной диагностики.

После получения полной картины заболевания, определения ее стадии, причин и степени тяжести геморрагического синдрома, будет назначено лечение.

Лечение геморрагического синдрома

Основой выбора метода лечения геморрагического синдрома является определение причины заболевания, однако существуют следующие ключевые принципы:

Профилактика геморрагического синдрома

Важнейшей и основополагающей частью предупреждения геморрагического синдрома является полное медицинское обследование для своевременного установления и устранения его возможных причин.

Новорожденным недоношенным детям необходимо введение подкожно витамина К и прикладывание ребенка к груди как можно скорее после рождения.

Диетическое питание пациентов, склонных в данной патологии, должно быть основано на усиленном потреблении витамина К, а также белков, овощей и фруктов. Кроме того, таким людям необходимо избегать физической активности, приводящей к возникновению травм и ранений.