Гипертрофия щитовидной железы что это

Влияние щитовидной железы на работу организма

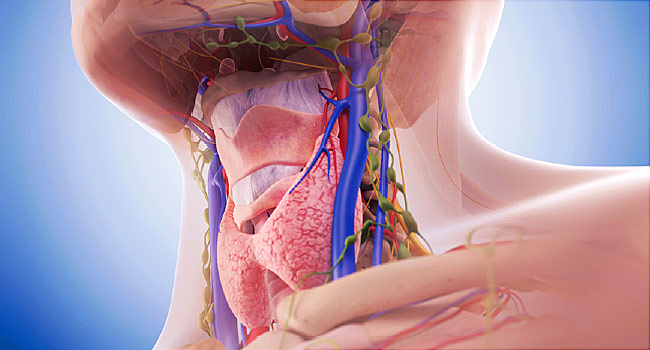

Щитовидная железа – орган эндокринной системы. Находится под гортанью перед трахеей. Имеет форму бабочки – две доли с перешейком между ними. Окружена капсулой.

Тиреоидная ткань – ткань щитовидной железы – состоит из фолликулов – пузырьков, заполненных белком тиреоглобулином. Средний размер здорового органа в норме – 5*6*2 см.

За что отвечает щитовидная железа

Щитовидная железа хранит йод и вырабатывает тиреоидные гормоны трийодтиронин Т3 и тиреоидин Т4 (йодированные производные аминокислоты тирозина), а также гормон кальцитонин. Из фолликулов с током крови эти биологически активные вещества поступают к органам и тканям, где воздействуют на рецепторы клеток-мишеней. Так тиреоидные гормоны влияют на обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы, умственное и физическое развитие, состояние костной ткани.

В частности, они регулируют:

Недостаток тиреоидных гормонов во время беременности у матери может стать причиной недостаточного развития мозга у ребенка.

Нарушения работы

Выработку Т3 и Т4 регулирует тиреотропный гормон гипофиза ТТГ. Работа щитовидки чаще нарушается с возрастом или из-за патологий других органов. При снижении выработки тиреоидных гормонов развивается гипотиреоз. При увеличении синтеза Т3 и/или Т4 диагностируют гипертиреоз, или тиреотоксикоз.

В 70-80 % случаев причины гипертиреоза – патологии щитовидной железы:

Болезнь развивается преимущественно в возрасте 20-50 лет, у женщин в 10 раз чаще, чем у мужчин.

При гипотиреозе замедляется обмен веществ. Состояние в 99 % случаев развивается из-за поражения щитовидки – травматического, лучевого, инфекционного или аутоиммунного, а также из-за дефицита йода в организме или приема некоторых лекарств. У 1 % пациентов причина гипотиреоза – поражение гипоталамуса или гипофиза. Поражения гипофиза сопровождаются повышением уровня ТТГ.

Симптомы недостатка и избытка гормонов щитовидной железы

| Гипотиреоз | Гипертиреоз |

|---|---|

| Замедленный пульс меньше 60 ударов в минуту | Учащенный пульс выше 90 ударов в минуту |

| Ломкость, сухость и выпадение волос | Ранняя обильная седина, истончение ногтей и волос |

| Повышенная зябкость конечностей | Усиленное потоотделение, непереносимость жары |

| Лишний вес на фоне нормального питания | Снижение веса при нормальном питании |

| Снижение аппетита | Повышение аппетита |

| Тошнота, рвота, запоры, чрезмерное газообразование | Рвота, поносы или запоры |

| Повышение уровня холестерина | Нарушения ритма сердца |

| Нарушения менструального цикла | Светобоязнь, пучеглазие, чувство песка в глазах |

| Утомляемость, слабость, сонливость | Утомляемость и мышечная слабость |

| Эмоциональная подавленность | Дрожание рук |

| Сухость кожи, желтушность. | Истончение кожи |

| Отечность конечностей и лица | Нарушения сна |

| Заторможенность мышления и речи | Увеличение щитовидки |

| Снижение артериального давления | Повышение артериального давления |

| Головные боли | Обильные и частые мочеиспускания, сильная жажда |

| Хрипота, отечность гортани, затруднение дыхания и нарушения слуха | Снижение потенции у мужчин и нарушения менструального цикла у женщин |

| Прерывистый сон, бессонница, гипотермия | Беспокойств, чувство страха, повышенная возбудимость и раздражительность, повышение температуры тела |

Гипотиреоз у детей может вызывать необратимые нарушения. Если врожденный гипотиреоз не лечить до 2-х лет, развивается умственная отсталость, кретинизм, карликовость.

У взрослых гипотиреоз может провоцировать вторичные патологии – сахарный диабет, ожирение, гипертонию, болезни почек, сердца и сосудов. Гипертиреоз у взрослых сопутствует остеопорозу, умственным нарушениям, заболеваниям ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

Признаки нарушения работы щитовидной железы

Чтобы заподозрить болезни щитовидной железы на ранних стадиях, рекомендуется ежемесячно проводить самоосмотр. Внешне щитовидки не должно быть видно. Даже незначительное увеличение – повод обратиться к врачу эндокринологу.

Бывает, что размер органа не меняется, но наблюдается резкий набор веса или похудение при обычном питании, плаксивость, увеличение глазных яблок, дрожание пальцев рук и потливость, ощущение кома в горле и затрудненное глотание. При перечисленных проблемах также обратитесь за консультацией к специалисту.

Узловой зоб. Диагностика. Основные принципы лечения

Узловой эутиреоидный зоб

Зобом называют любое увеличение щитовидной железы. Существуют клиническое и морфологическое определения понятия «зоб». С позиции морфолога зоб это любое диффузное или узловое увеличение щитовидной железы, обусловленное избыточным накоплением коллоида в фолликулах (коллоидный зоб), или гиперплазией (увеличением количества клеток) фолликулярного эпителия. С точки зрения клинициста зоб это собирательное понятие, так как этим термином называют различные по происхождению заболевания щитовидной железы гиперпластического, неопластического и воспалительного характера, сопровождающиеся увеличением этого органа. Одной из основных причин увеличения щитовидной железы является дефицит йода в воде и продуктах питания. Клиническое и социальное значений йододефицитных состояний заключается не только в увеличении щитовидной железы и формировании зоба, но и нарушением ее функциональной активности, оказывающем негативное влияние на физическое и умственное развитие людей.

Узловой эутиреоидный зоб – клиническое понятие, объединяющее все очаговые образования в щитовидной железе, имеющие различную морфологическую картину. Узлом щитовидной железы обычно называют образование, выявленное в ней при осмотре и/или пальпации. Подавляющее большинство узловых образований щитовидной железы доброкачественные. Злокачественные образования щитовидной железы составляют 5-8%.

Этиология и патогенез

Общепринята теория, согласно которой дефицит йода или изменения его метаболизма (нарушение всасывания в ЖКТ, либо окисления при генетических дефектах в энзимной системе и др. ) приводят к снижению концентрации тиреоидных гормонов в крови, что по механизму обратной связи приводит к увеличению образования тиреотропного гормона гипофиза, и щитовидная железа подвергается мощной стимуляции. В результате развивается компенсаторная гипертрофия щитовидной железы, способствующая восполнению недостатка тиреоидных гормонов, и в гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системе наступает временное равновесие. При продолжающем воздействии первичных этиологических факторов такое равновесие быстро нарушается, наступает новая волна тиреотропной стимуляции. В итоге компенсаторный процесс переходит в патологический, и образуется зоб.

Большую роль в патологии щитовидной железы играют и аутоиммунные процессы. Развитие зоба связывают с влиянием ТТГ-подобных факторов, иммуноглобулинов, стимулирующих рост железы, но не влияющих на ее функциональное состояние, а также с образованием тиреоидстимулирующих и тиреоидингибирующих антител.

Узловой эутиреоидный зоб включает в себя следующие морфологические формы:

Узловой коллоидный зоб.

Наиболее частый вариант узлового зоба патогенетически обусловлен дефицитом йода в организме. Коллоидный зоб формируется за счет избыточного накопления коллоида в полости фолликулов и бывает диффузным, а чаще узловым.

Фолликулярная аденома.

В отличие от коллоидного зоба фолликулярная аденома (до 25% случаев узлового зоба) является доброкачественной опухолью из фолликулярного эпителия (А-клеток). Среди фолликулярных аденом выделяют несколько мофологических вариантов: трабекулярная, микрофолликулярная и макрофолликулярная. Аденома развивающаяся приемущественно из В-клеток щитовидной железы, называется В-клеточной аденомой или опухоль из клеток Гюртле-Ашкенази.

Киста щитовидной железы.

Киста представляет собой полостное, заполненное жидкостью образование в ткани щитовидной железы. На долю кист приходится около 5% всех узловых образований щитовидной железы. Истинную кисту от ложной отличает наличие клеток фолликулярного эпителия, выстилающих полость кисты. Выявление кисты при УЗИ не представляет трудностей, тем не менее не позволяет дифференцировать от цистаденомы или цистаденокардиномы.

Гипертрофическая форма аутоиммунного тиреоидита (АИТ).

Аутоиммунный тиреоидит с узлообразованием может протекать как самостоятельно, так и сочетаться с фолликулярной аденомой или раком.

Рак щитовидной железы.

Раки щитовидной железы по морфологическим признакам принято делить на две группы. Это дифференцированный и недифференцированный рак. Они резко отличаются как по своей структуре, так и по клиническому течению. Дифференцированный рак (фолликулярный и папиллярный) встречаются значительно чаще, характеризуются сохранением гистотипических свойств тиреоидной ткани и отличается сравнительно длительным развитием и относительно благоприятным течением. Недифференцированный рак (анапластический) характеризуется выраженными морфологическими признаками тиреоидной атипии и быстропрогрессирующим течением. Промежуточное положение между дифференцированными и недифференцированными раками щитовидной железы по клиническому течению занимает медуллярный рак, происходящий из С-клеток. Все карциномы щитовидной железы идентифицируют согласно классификации TNM Международного противоракового союза (UICC). Т1- размер опухоли не более 1 см; Т2- размер карциномы 1-4 см; Т3- опухоль более 4 см; Т4- каринома с инвазией капсулы железы независимо от размеров. Для дифференцированных форм рака щитовидной железы введен возрастной критерий. При этом, у больных моложе 45 лет независимо от размера опухоли и поражения регионарных лимфоузлов, при отсутствии отдаленных метастазов устанавливают I стадию. При наличии у данной категории больных отдаленных метастазов – относят ко II стадии.

Диагностика узлового зоба

Разделение узловых образований на доброкачественные и злокачественные является кардинальным вопросом диагностики. При сборе анамнеза и осмотре необходимо выявить факторы высокого онкологического риска. К числу неблагоприятных факторов, увеличивающих вероятность наличия карциномы, относятся:

При наличии двух или более факторов риска показано оперативное лечение независимо от результатов дополнительных лабораторных и инструментальных обследований.

УЗИ щитовидной железы

Коллоидные узлы в большинстве случаев определяются как изо- или гипоэхогенные образования обычно овальной формы или реже округлой формы, имеющие четкие, ровные контуры и окруженные гипоэхогенным ободком. При этом в них часто определяются дегенеративные изменения в виде участков сниженной, повышенной эхогенности и кист. В режиме цветного допплеровского картирования (ЦДК) коллоидные узлы, как правило, аваскулярны. На основании нескольких ультразвуковых признаков можно сделать лишь предположение о характере узлового образования.

Аденома в большинстве случаев имеет вид четко очерченного гиперэхогенного образования с гомогенной структурой, окруженной ободком с резко повышенной интенсивностью отраженных эхосигналов. Возможно наличие микрокальцинатов по периферии узла. При ЦДК определяется периферический, перинодулярный кровоток.

Рак щитовидной железы выявляется в виде гипоэхогенного образования, с нечеткими и неровными контурами, с наличием гиперэхогенных включений и микрокальцинатов внутри узла. В ЦДК режиме картируется интранодулярный кровоток.

Радиоизотопное сканирование

Возможности сцинтиграфии в плане дифференциальной диагностики узлового зоба ограничены. Тем не менее, следует отметить, что: до 10% автономно функционирующих («горячих») узлов являются злокачественными. Для «холодных» узлов этот показатель гораздо выше. Поэтому выявление «холодных узлов» при сцинтиграфии определяет лишь «мишень» для последующего ТАБ под контролем УЗИ.

ТАБ под контролем УЗИ

На сегодняшний день имеет решающее значение в плане морфологической верификации любых узловых тиреоидных образований и является обязательным компонентом в протоколе обследования больных с узловым зобом. ТАБ определяет дальнейшую программу ведения пациента и показания для оперативного лечения. Основные ограничения метода связаны с тем, что с его помощью идентифицируются морфологические изменения, происходящие только на уровне клетки. В связи с этим нет возможности оценить наличие инвазии опухолевых клеток в капсулу узла или в сосуды. В таком случае больные направляются на оперативное лечение. Тактика ведения больных с узловыми образованиями щитовидной железы представлена на рис. 18. 1.

Функциональная автономия щитовидной железы (ФА)

Автономия определяется как функционирование фолликулярных клеток щитовидной железы независимое от влияния ТТГ гипофиза. Самым частым клиническим вариантом функциональной автономии щитовидной железы является многоузловой токсический зоб. Для функциональной автономии щитовидной железы характерны два основных критерия:

Патогенез функциональной автономии щитовидной железы

В условиях йодного дефицита щитовидная железа подвержена воздействию комплекса стимулирующих факторов. В результате, у наиболее предрасположенных лиц происходит увеличение щитовидной железы, формируется диффузный эутиреоидный зоб. Отдельные клетки щитовидной железы оказываются более чувствительными к указанным стимулирующим влияниям, благодаря чему получают преимущественный рост. Так формируется узловой и многоузловой эутиреоидный зоб. Отдельные активно делящиеся тиреоциты приобретают способность автономно, то есть вне регулирующих эффектов тиреотропного гормона (ТТГ), продуцировать тиреоидные гормоны. Конечным этапом является развитие узлового и/или многоузлового токсического зоба.

Основным следствием автономии является неконтролируемая секреция тиреоидных гормонов. Уровень этой секреции определяется количеством автономных тиреоидных клеток, их активностью и обеспеченностью йодидом. При достаточно крупных узлах повышенное поступление йодида приводит к увеличению секреции и в конце концов к тиреотоксикозу. Это свидетельствует об отсутствии эффективного ауторегуляторного механизма в таких клетках и объясняет возникновение случаев тиреотоксикоза после увеличения содержания йода в диете.

Узловой токсический зоб является йододефицитным заболеванием, при котором стойкая патологическая гиперпродукция тиреоидных гормонов обусловлена формированием в щитовидной железе автономно функционирующих тиреоцитов. Клиническая картина такого зоба в первую очередь определяется проявлениями тиреотоксикоза со стороны отдельных органов и систем.

Клинические проявления

Синдром поражения сердечно-сосудистой системы

Тахикардия, мерцательная аритмия, развитие дисгормональной миокардиодистрофии («тиреотоксическое сердце»), высокое пульсовое давление. Кардиальные нарушения связаны как с токсическим действием переизбытка гормонов на миокард, так и усиленной работой сердца в связи с возросшими потребностями периферических тканей в кислороде в условиях интенсивного обмена. В результате увеличения УО, МОС и ускорения кровотока повышается систолическое АД, на верхушке сердца и над сонными артериями выслушивается систолический шум. Механизм снижения диастолического АД связан с развитием недостаточности коры надпочечников и недостаточного синтеза глюкокортикоидов – основных регуляторов тонуса сосудистой стенки.

Синдром поражения желез внутренней секреции

Кроме надпочечников часто поражается поджелудочная железа с развитием тиреогенного сахарного диабета. Усиленный распад гликогена с поступлением большого количества глюкозы в кровь заставляет работать железу в напряжении, что в итоге приводит к истощению компенсаторных механизмов и развитию инсулиновой недостаточности. У женщин отмечается дисфункция яичников с нарушением менструального цикла, фиброзно-кистозная мастопатия (тиреотоксическая мастопатия, болезнь Вельяминова). У мужчин может развиться гинекомастия.

Синдром поражения центральной и

периферической нервной системы

Синдром метаболических нарушений

Повышение основного обмена приводит к похуданию при повышенном аппетите, сопровождается субфебрильной температурой тела и мышечной слабостью.

Синдром поражения органов пищеварительной системы

Проявляется неустойчивым стулом со склонностью к диарее, приступами болей в животе, иногда желтухой, связанной с дисфункцией печени.

Глазные симптомы

Симптом Дальримпля – расширение глазной щели с появлением белой полоски склеры между радужкой и верхним веком.

Симптом Греффе – отставние верхнего века от радужки при фиксации взгляда на медленно перемещающемся вниз предмете, при этом между верхним веком и радужкой остается белая полоска склеры. Симптом Кохера – при фиксации взгляда на медленно перемещающемся вверх предмете, между нижним веком и радужкой остается белая полоска склеры. Симптом Штельвага – редкое мигание век. Симптом Мебиуса – потеря способности фиксировать взгляд на близком расстоянии, вследствие слабости приводящих мышц. Фиксированные на предмете глазные яблоки расходятся и занимают исходное положение. Симптом Репнева-Мелехова – «гневный взгляд».

В основе их развития лежит гипертонус мышц глазного яблока и верхнего века вследствие нарушения вегетативной иннервации под влиянием избытка тиреоидных гормонов в крови.

Тиреогенный экзофтальм следует отличать от эндокринной офтальмопатии – аутоиммунного заболевания. При этом поражаются периорбитальные ткани: инфильтрация лимфоцитами, отложение кислых гликозаминов, выделяемых фибробластами, развивается отек и увеличение ретробульбарной клетчатки, миозит и разрастание соединительной ткани в периокулярных мышцах. При этом больные жалуются на боли, двоение, ощущение «песка» в глазах, слезотечение. Различают три стадии эндокринной офтальмопатии:

При тиреотоксикозе также развивается и претибиальная микседема, которая проявляется поражением кожи передней поверхности голени, ее отеком и утолщением, что сопровождается зудом и эритемой.

Отметим, что клиническая картина тиреотоксикоза имеет закономерную возрастную особенность: у молодых людей, у которых, как правило, речь идет о болезни Грейвса, в большинстве случаев имеет место развернутая классическая клиническая картина тиреотоксикоза, тогда как у пожилых пациентов, единственным его проявлением может служить необъяснимый субфебрилитет или суправентрикулярная аритмия, которую обычно связывают с ИБС.

На следующем этапе диагностического поиска у пациентов с клиническими симптомами тиреотоксикоза должен быть подтвержден или отвергнут при гормональном исследовании. Функциональная автономия примерно в 20% случаев развивается при отсутствии отчетливых узловых образований в щитовидной железе (диссеминированная автономия). В то же время болезнь Грейвса может развиваться на фоне предшествующего ей банального эутиреоидного коллоидного зоба. Более специфичным диагностическим методом является сцинтиграфия щитовидной железы: для болезни Грейвса характерно диффузное повышение захвата радиофармпрепарата, при функциональной автономии выявляются «горячие» узлы, либо чередование зон повышенного и пониженного накопления. Нередко оказывается, что в многоузловом зобе наиболее крупные узлы, выявленные при УЗИ, по данным сцинтиграфии оказываются «холодными» или «теплыми», а тиреотоксикоз развивается в результате гиперфункционирования ткани, окружающей узлы.

Ценным исследованием, которое позволяет дифференцировать болезнь Грейвса и функциональную автономию, является определение уровня антител к щитовидной железе. Высокие титры антител к тиреоидной пероксидазе (ТПО) и тиреоглобулину (ТГ) встречаются примерно в 80% случаев болезни Грейвса. При функциональной автономии щитовидной железы они в большинстве случаев отсутствуют.

Консервативное лечение

Лечение токсического зоба является весьма трудоемкой и кропотливой задачей для врача. Как уже указывалось, методы лечения болезни Грейвса и различных клинических вариантов функциональной автономии щитовидной железы отличаются. Главное отличие заключается в том, что в случае функциональной автономии щитовидной железы на фоне тиреостатической терапии невозможно достижение стойкой ремиссии тиреотоксикоза; после отмены тиреостатиков он закономерно развивается вновь. Таким образом, лечение функциональной автономии подразумевает хирургическое удаление щитовидной железы или ее деструкцию при помощи радиоактивного йода131. В случае болезни Грейвса у отдельных групп пациентов возможно проведение длительной консервативной терапии, которая при правильном отборе больных в 30-40% случаев приведет к стойкой ремиссии заболевания. Для тиреостатической терапии могут использоваться различные препараты. В нашей стране и в странах Европы наиболее популярны препараты тиамазола (Метизол). Кроме того, могут использоваться препараты пропилтиоурацила, которые наиболее популярны в США. Пропилтиоурацил назначают внутрь по 100-150 мг каждые 6 часов, или тиамазол, по 10-30 мг каждые 8 часов. Через 12 месяцев примерно у 30% больных функция щитовидной железы нормализуется и после отмены препарата сохраняется эутиреоз. По мере восстановления функции щитовидной железы, дозы антитиреоидных средств постепенно уменьшают. Антитиреоидные препараты могут вызывать агранулоцитоз. При уменьшении числа лейкоцитов ниже 4500, а гранулоцитов ниже 45%, следует отменить данные препараты.

При неэффективности тиреостатической терапии в течение года, а так же в случае декомпенсации тиреотоксикоза показано оперативное лечение, после предоперационной подготовки в условиях стационара. Субтотальная резекция щитовидной железы считается операцией выбора более 50 лет и является эффективным способом лечения тиреотоксикоза. Операцию проводят только на фоне удовлетворительного самочувствия пациента. Поэтому в предоперационном периоде необходимо нормализовать уровень тиреоидных гормонов с помощью антитиреоидных препаратов. За 7-10 дней до операции назначают йодиды, чтобы уменьшить кровоснабжение щитовидной железы и увеличить ее плотность. При подготовке больных с тяжелым тиреотоксикозом применяют Бета-адреноблокаторы, механизм действия которых связан не только с уменьшением потребностей миокарда в кислороде, но и с замедлением периферической конверсии Т4 в активный Т3. Назначают пропранолол по 5-40 мг в сутки. Прием препарата продолжают и в течение нескольких суток после операции, так как время полужизни Т4 составляет 7 дней. Применение Бета-адреноблокаторов особенно оправдано в тех случаях, когда больные не переносят антитиреоидные средства.

Источник: Основы клинической хирурги. Практическое руководство, Издание 2-е, переработанное и дополненное Под редакцией профессора Н.А.Кузнецова, Москва, Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,2009

Классификация доброкачественных состояний щитовидной железы

(взрослых)

(Клиника доктора А.В. Ушакова, Москва, 2010-2016)

I. Структурные изменения щитовидной железы.

А. Узловой процесс.

1. Узловой процесс по локализации.

1.1. Односторонний (левый или правый).

1.2. Двусторонний (в т.ч. преобладающий слева или справа).

1.3. Перешейка.

2. Узловой процесс по количеству очаговых образований.

2.1. Одиночный узел (солитарный).

2.2. Многоузловой (двухузловой. ).

2.3. Тотальноузловой.

3. Узловой процесс по величине.

3.1. Мелкоузловой.

3.2. Среднеузловой.

3.3. Крупноузловой.

4. Узловой процесс по расположению и отношению к доле.

4.1. Внутридолевой.

4.1.1. Малодолевой.

4.1.2. Полудолевой.

4.1.3. Субтотальнодолевой.

4.1.4. Тотальнодолевой.

4.2. Внедолевой.

4.2.1. С широком контактом.

4.2.2. С узким контактом.

5. Узловой процесс по стадии.

5.1. Развития.

5.2. Истощения.

5.2.1. Начальное.

5.2.2. Умеренное.

5.2.3. Значительное.

5.3. Рубцевания.

5.4. Разностадийный (по отношению к многоузловому процессу).

6. Узловой процесс по структурной организации и состоянию.

6.1. Мелкосегментарный.

6.2. Крупносегментарный.

6.2.1. Крупнодеструктивный.

6.2.2. С кистообразованием.

6.2.3. Кистозный.

7. Узловой процесс по течению.

7.1. Стабильный (персистирующий).

7.2. Прогрессирующий (медленно или значительно).

7.3. Регрессирующий.

Б. Диффузный процесс.

1. Гиперплазия-гипертрофия ткани щитовидной железы (зоб).*

1.1. Односторонняя (левая или правая).

1.2. Двусторонняя (преобладающая слева или справа).

1.3. Перешейка.

1.4. Тотальная (всей железы).

2. Гипоплазия-гипотрофия ткани щитовидной железы.**

2.1. Односторонняя (левая или правая).

2.2. Двусторонняя.

2.3. Перешейка.

2.4. Тотальная (всей железы).

3. Неоднородность ткани щитовидной железы.

3.1. Фиброзный процесс (мелко- или, крупносегментарный, очаговый или тотальный, одно- или двусторонний).

3.2. Деструктивный.

3.2.1. Мелко дольковый.

3.2.2. Крупно дольковый.

3.2.3. Сегментароно долевой.

3.2.4. Крупно очаговый.

3.3. Лимфоцитарной (лимфоидной) инфильтрации.

3.4. Коллоидно-кистозное преобразование.***

В. Смешанный (диффузно-узловой) процесс.

Г. Макроструктурная полноценность ткани щитовидной железы.

II. Функциональные проявления изменений щитовидной железы.

II.I. Специфические типовые функциональные проявления.

А. Эутиреоз.

1. Тиреотропный (стимуляционный).

1.1. Эутиреоз предоптимума.

1.2. Эутиреоз оптимума.

1.3. Эутиреоз преднапряжения.

1.4. Эутиреоз напряжения.

2. Тиреоидный.

2.1. С компенсацией.

2.2. С субкомпенсацией.

2.3. С декомпенсацией.

2.4. С гиперкомпенсацией.

2.5. С усилением (компенсации).

2.6. С гиперпотреблением.

Б. Гипотиреоз.

1. Тиреотропный (стимуляционный).

1.1. Малый.

1.2. Умеренный.

1.3. Значительный.

2. Тиреоидный.

2.1. Компенсированный.

2.2. Субкоменсированный.

2.3. Декомпенсированный.

2.4. С гиперкомпенсацией.

2.5. С усилением (компенсации).

В. Гипертиреоз.

1. Органотопографический.

1.1. Диффузный.

1.2. Гипертиреоидный узел (узловой гипертиреоз).

2. Тиреоидный.

2.1. Гипертиреоидная реакция.

2.2. Малый (мало выраженный).

2.3. Значительный.

Г. Переходное состояние.

II.II. Общие типовые функциональные проявления.

А. Аутоиммунный тиреоидный процесс.****

1. Малый.

2. Умеренный.

3. Значительный.

Б. Воспалительный процесс.

1. Острый.

2. Подострый.

3. Хронический.

III. Компенсаторные изменения щитовидной железы.

А. Напряжение компенсации.

1. Малое.

2. Умеренное.

3. Значительное.

Б. Компенсаторное истощение.

1. Малое.

2. Умеренное.

3. Значительное

* Гиперплазию-гипертрофию (зоб) традиционно характеризуют по степени выраженности (в соответствии с «Классификацией зоба щитовидной железы Клиники доктора А.В.Ушакова», или классификацией ВОЗ, или другим классификациям величин железы – желательно указывать).

** Гипоплазию-гипотрофию уместно характеризовать по степени выраженности (в т.ч. по сравнению с ранее зафиксированным бóльшим объёмом): 1) малая (около 4-5 мл), 2) умеренная (от 4 до 2 мл), 3) значительная (менее 2 мл).

*** Коллоидно-кистозное преобразование возможно дополнить указанием выраженности процесса: малое (единичные образования, т. е. 1-2 в доле), умеренное (несколько образований, например, 3-5), значительное (большое количество коллоидных кист, т. е. около 10 и более в доле, или несколько больших содержащих коллоид полостей с внутренними перегородками). Бывает правосторонним, левосторонним, двусторонним или с преобладанием в одной из долей.

Общие положения

В классификацию Клиники доктора Ушакова введены состояния щитовидной железы, относящиеся не только к понятию «болезнь», но и к здоровью. Такой принцип был выбран не случайно. Он исходит из природной закономерности единства нормального и патологического, а также в связи с относительностью границы между этими полярными понятиями.

Классификация включила только состояния щитовидной железы. Заболевания других структур, при которых вовлекается щитовидная железа, должны классифицироваться отдельно. Также отдельно следует классифицировать злокачественные тиреоидные процессы.

В классификации Клиники совершенно исключены причины. Этиологические знания не должны присутствовать в сущностной классификации, независимо от того, что причины служат инициирующей частью понятия «сущность болезни». Такая особенность связана с неспецифичностью, разнодействием и полирезультативностью большинства причин в развитии тиреоидной патологии. Причины важны, но должны классифицироваться также отдельно.

Сущностная классификация Клиники состоит из трёх частей ― структурной, функциональной и компенсаторной. Каждая часть имеет деление, связанное с закономерностями устройства и деятельности щитовидной железы.

Узловой процесс щитовидной железы

Особенности регионально-сегментарного деления ткани щитовидной железы и нейровегетативного контроля-регуляции этой ткани позволяют различать два основных структурных процесса ― узловой и диффузный. В соответствии с этим обстоятельством, все структурные изменения щитовидной железы уместно разделять на два одноимённых класса.

Выраженность сегментарного деления ткани щитовидной железы может быть более или менее проявлена. Также по-разному в ткани распределяются нервно-сосудистые ветви и распространяющаяся от них сеть.

От нервного влияния и метаболических процессов зависит образование, развитие и преобразование тиреоидных узлов (принципы узлообразования изложены в книге «Доброкачественные заболевания. Клиническая классификация» (А.В.Ушаков, 2013)). Расположение узлов в железе и её частях, а также все остальные узловые изменения прямо зависимы от сущностной закономерности (и указывают на неё) ― ведущего нервно-проводникового участия в патологии. Все особенности узловых изменений представлены в подклассах. Рассмотрим каждый из них.

Локализация узлов щитовидной железы

Право-левое устройство нервного обеспечения щитовидной железы, которая также состоит из правой и левой частей, ведёт к появлению узловых изменений с одной стороны или преобладанию их с одной из сторон. Такая сущностная особенность требует введения в классификацию указания на сторону патологического процесса. Закономерные особенности прохождения магистральных нервно-сосудистых путей в железе, сегментарное деление щитовидной ткани, вместе с активизацией определённых групп нейронов в периферических нервных центрах приводят к формированию узлов в определенных частях железы. В том числе в перешейке.

Клиническое значение указания на локализацию узла в перешейке, помимо прочего, связано с расположением его перед трахеей, относительно плотной и устойчивой структурой, обеспечивающей опору. В случае пролиферации ткани узла или накопления в нём жидкости, такие узлы могут создавать значительный косметический дефект, провоцировать психическое беспокойство пациентов, постоянно напоминая о себе.

Количество узлов щитовидной железы

Важным является указание на количество узловых образований. В соответствующем подклассе помимо одноузлового и многоузлового вариантов, введено понятие тотальноузлового случая, когда вся ткань состоит из узлов. Комментарий в классификации предлагает при малом количестве узлов (2-3-4) характеризовать эту особенность. Это важно, поскольку понятие «многоузловой» имеет очень большой смысловой разброс. Например, от 2 до 10 узлов. Отличие двух малой величины узлов от таких же 10 или от 5 средних и крупных клиническое значимо.

Величина узлов щитовидной железы

Традиционно деление узлов по величине ― малые, средние и крупные. Как их различать, где чёткие границы между ними? Применение лишь одного размера неточно и весьма ориентировочно. Наиболее точна оценка величины узлов по их объёму.

Клиника доктора А.В.Ушакова предлагает следующие расчётные границы между тремя величинами узлов. Объём малых узлов ― до 0,5 мл, средних узлов находится в пределах 0,6-3,9 мл, а крупных ― свыше 4,0 мл. Для расчёта предлагаем использовать коэффициент 0,479, как при вычислении объёма долей. Это связано с двумя обстоятельствами: более чаще встречаемой формы узлов, близкой форме долей, и упрощением практики (проще запомнить один, а не несколько коэффициентов для узлов разных форм).

Расположение и отношение узлов к доле железы

Клинически важно различать и обозначать отношение узловой ткани к доле. Этот критерий отражает количество неизменённой узловым процессом ткани, значение узла и внеузловой ткани в проявлении болезни, динамику пролиферации внутриузловой и атрофии околоузловой ткани. Характеристика количественного отношения узлового процесса к доле обязательна для выбора диагностики, лечебной тактики и прогноза.

Классификация предлагает два основных нозологических варианта отношения/расположения узла (узлов) к доле ― внутридолевой (наиболее частый) и внедолевой (редкий).

Первый вариант выражает отношение объёма узла к объёму остальной ткани доли. Объём узловой ткани, занимающий менее 35% от доли, обозначается как малодолевой узловой процесс. Если узел (узлы) занимают более 35%, но менее 75% доли, то это состояние обозначается как полудолевой процесс (зоб). Объём узловой ткани в пределах 75-90% соответствует субтотальнодолевому узловому зобу, а свыше 90% ― тотальнодолевому узловому зобу.

При расположении узла за пределами основной части доли состояние называется внедолевым узловым зобом. Такое расположение узлов встречается редко. Выпячивание узла за пределы доли может быть частичным, и потому иметь широкий контакт с поверхностью доли. Узел щитовидной железы может находиться почти абсолютно за пределами доли. В таком случае узел соединяется с долью тонким участком с тиреоидной тканью, а весь комплекс (доля + узел) напоминают песочные часы, а в плоскости ― «восьмёрку».

Можно предполагать, что внедолевое расположение узла с узким контактом (или «на тонком основании») происходит при начальном формировании аденомного узла в самом полюсе доли. Такому явлению способствует топографическое положение нервно-сосудистой сети, предрасполагающее у некоторых индивидуумов к узлам в полюсе доли. Активный аденомный процесс в таких очаговых структурах, ведёт к формированию крупного узла, рост которого происходит не внутри основной чатсти доли, а за её пределами.

Стадии и структурные изменения узлов щитовидной железы

Узлы щитовидной железы преобразуются стадийно. Стадии узлов щитовидной железы являются биологической закономерностью. В зависимости от внутреннего устройства ткани, узловой процесс проходит через кистозное преобразование или минует его.

Знание стадийных нозологических вариаций узлов по стадиям также клинически важно. Оно влияет на выбор диагностики, тактики лечения и прогноз болезни.

Стадии узлов щитовидной железы и их ультразвуковые признаки первым в мире обозначил доктор А.В. Ушаков. Это произошло в 2008 году в виде упрощённой схемы для пациентов в книге «Восстановление щитовидной железы». Затем в 2013 году ― в качестве полноценных характеристик в руководстве для врачей «Доброкачественные заболевания щитовидной железы. Клиническая классификация». В 2016 году ― знание о стадийности было скорректировано и частично представлено в монографии «Классификации заболеваний щитовидной железы. Клинический диагноз».

Все этапы существования узла щитовидной железы уместно разделить на три стадии: развития, истощения и рубцевания. Стадия истощения подразделяется на три подстадии: начальную, умеренную и значительную.

Ультразвуковые признаки позволяют определять соответствующую стадию. При явной гипоэхогенной границе и отсутствии внутри узла заметных признаков изменения ткани, воспринимаемой однородной, изоэхогенной или незначительно гипоэхогенной, определяют стадию развития. При явной границе узла и признаках диффузной неоднородности его ткани в виде мелкоточечных, среднеточечных или крупноточечных гипоэхогенных, анэхогенных и/или гиперэхогенных включений определяют стадию истощения.

Стадия истощения может проявлять себя по-разному, в зависимости от внутриузлового устройства такни. В случае крупносегментарной структуры узла, при разрушении ткани в его сегментах, появляется предрасположенность к накоплению жидкости. В таком случае определяются значительно гипоэхогенные участки внутри внутри сегментарных элементов узловой ткани. Это крупнодеструктивный процесс. При выявлении внутри узла кистозных участков, количество которых не превышает половины объёма узловой ткани, определяют процесс кистообразования. При выявлении внутри узла кистозных участков, количество которых превышает половину объёма узловой ткани, определяют кистозный процесс.

При мелкосегментарной структуре узловой ткани, изменения на стадии истощения происходят без выраженного очагового накопления жидкости. При УЗИ заметны мелкие точечные гипоэхогенные и гиперэхогенные включения, отношение которых к изоэхогенной ткани узла частично указывает на величину истощения.

При выявлении внутри узла значительного избытка соединительной ткани и/или кальцинатов, достигающего в сумме более трети от объёма узла, при уменьшении его размеров и отсутствии или малой величине кистозных участков, определяют стадию рубцевания.

Присутствие в щитовидной железе узлов на разных стадиях преобразования обозначается термином разностадийный процесс.

Течение узлового процесса щитовидной железы

Классифицирование по течению патологического процесса традиционно. Интенсивность и скорость изменений в щитовидных узлах также различается. Относительное равновесие репаративно-деструктивных процессов в узле соответствует стабильному (персистирующему) течению. Интенсивные изменения в узле различаются по направленности процесса. Активное формирование дополнительной внутриузловой ткани характеризует прогрессирующее течение узлового процесса. Клиническое наблюдение показывает уместность уточнения степени прогрессирующего течения ― медленно или значительно. Напротив, увеличение внутри узла деструктивных процессов по сравнению с восстановительными соответствуют регрессирующему течению.

Диффузный процесс щитовидной железы

В отличие от узлов, распространённые и без явного ограничения изменения в щитовидной железе относятся к диффузным процессам. Класс «Диффузный процесс ЩЖ» содержит подклассы, отражающие увеличение объёма железы преимущественно за счет специфической ткани: гиперплазии и гипертрофии, а также противоположного изменения ― гипоплазии с гипотрофией (за счёт атрофических процессов).

Сноски у двух этих подклассов ориентируют на степени увеличения и уменьшения объёма щитовидной железы. Выведение степеней изменения объёма из основной классификации рационально. Это позволяет не перегружать классификацию, сохраняя в ней основной порядок для ориентирования. При необходимости, специалист воспользуется дополнительным классификационным инструментом. Такое отдельное классифицирование степеней объёма щитовидной железы верно ещё и потому, что щитовидный зоб может быть вызван процессами, не связанными с диффузной гиперплазией-гипертрофией или, вообще, не с тиреоидной тканью как таковой. Например, очень большим накоплением жидкости в узлах.

Типовые структурно-диффузные процессы объединены в подкласс «Неоднородность ткани щитовидной железы». Здесь представлен Фиброзный процесс, объединяющий все разновидности увеличения количества соединительной ткани в железе. Деструктивный процесс также разделён на мелко- и крупноочаговый, в зависимости от величины вовлечённых сегментов. То же относится к типовому процессу Лимфоцитарной (лимфоидной) инфильтрации, который, как и прочие, должен характеризоваться количественно ― мало, умеренно или значительно выраженный.

Феномен накопления малой величины коллоида в ткани железы, случающийся в виде одиночных или множества элементов, уместно обозначать коллоидно-кистозным преобразованием. Это признак перенапряжения щитовидной ткани. Относится к диффузным процессам. Пояснение его природы представлено в монографии «Доброкачественные заболевания. Клиническая классификация» (А.В.Ушаков, 2013).

Коллоидно-кистозное преобразование в классификации предлагается различать по величине и стороне расположения (преобладания). Надобность уточнения количества таких изменений связана с величиной перенапряжения железы. Сторона железы, где выявленно большее количество изменений, указывает на соответствующую сторону преобладания активности в периферической нервной системе и относится к сущности состояния железы.

Для полноценного описания состояния щитовидной железы потребовалось введение класса «Макроструктурная полноценность ткани щитовидной железы». Это понятие может относиться к оптимуму и не исключает изменений на внутриклеточном уровне. Макроструктурная полноценность ткани может быть тотальной, односторонней или иметь отношение к чему-либо. Например, такое понятие позволяет характеризовать внеузловую ткань: «Макроструктурная полноценность внеузловой ткани».

Все перечисленные в классификации структурные диффузные варианты клинически важны. Их качественные особенности и количественная выраженность ориентируют на закономерности индивидуального устройства ткани железы, направление компенсаторного изменения, участие нервной и прочих систем в деятельности органа, интенсивность прошедших и происходящих процессов, прогноз развития болезни и вероятные исходы при соответствующих обстоятельствах, включая обратимость процессов.

Функциональные проявления щитовидной железы

Вторая часть сущностной классификации представляет функциональные проявления структуры. Она состоит из двух одноуровневых подклассов, характеризующих типовые процессы, ― специфические, т.е. относящиеся к функциональной специализации щитовидной железы (обеспечению организма тиреоидными гормонами), и общие, т.е. свойственные большинству органов.

Специфические процессы щитовидной железы традиционно относятся, с одной стороны, к регуляции её деятельности, а с другой ― к количественно-качественному обеспечению организма щитовидными гормонами.

Контроль и регуляция деятельности щитовидной железы связаны с сегментарной периферической ВНС и гипофизом, находящимся, в свою очередь, тоже под контролем и регуляцией периферической ВНС. Такое непосредственное участие сегментарной нервной системы в деятельности всех органов, включая эндокринные, абсолютно закономерно. Но в отношении щитовидной железы значение ВНС оказалось искажено и подменено деятельностью гипоталамо-гипофизарной системы. Поэтому направление диагностики специфической (гормональной) стороны было сведено только к соответствующему анализу крови.

В эндокринологии традиционно устоялись понятия об эутиреозе, гипотиреозе и гипертиреозе. Все они ― результат оценки данных анализа крови и ориентированы на стимуляционную достаточность обеспечения организма гормонами щитовидной железы. Тем не менее, современная диагностика оказалась нацеленной, главным образом, на ТТГ, а не на тиреоидные гормоны.

Академическая позиция ориентирует:

1) количество ТТГ в пределах референсных значений соответствует эутиреозу,

2) количество ТТГ, превышающее наибольшее референсное значение, сообщает о гипотиреозе,

3) количество ТТГ, значимо меньшее наименьшего референсного значения, указывает на гипертиреоз.

Количество щитовидных гормонов, безусловно, учитывается, но служит преимущественно для обозначения вариантов гипотиреоза и гипертиреоза ― субклинического и манифестного, терминологический смысл которых не соответствует лабораторном признакам. В том числе поэтому понятия субклинический и манифестный гипотиреоз и гипертиреоз подвергаются заслуженной научной критике со стороны некоторых ведущих европейских эндокринологов (https://www.karger.com/Article/FullText/438909).

Исходя из этой стимуляционной особенности, в Классификации «Клиники доктора А.В. Ушакова» было принято решение разделить «Эутиреоз» на два функционально взаимосвязанных, но компенсаторно различных варианта, относимых к одному классификационному уровню:

— «Тиреотропный (стимуляционный)», характеризующий активизацию железы, и

— «Тиреоидный», представляющий в количестве и отношении щитовидных гормонов сумму компенсаторного ответа, зависимого от «величины стимуляции» (щитовидной железы и структур организма), отношения «компенсаторной ёмкости гормонообразования и гормоновыделения щитовидной железы» к «гормонопотреблению организма».

Известно, что при определённых величинах ТТГ, преимущественно соответствующих степени активизации тиреоидной гормонопродукции, в крови выявляется значительный разброс концентрации щитовидных гормонов. Эта дисперсия наиболее широка при эутиреозе, распространяясь от выраженного дефицита (меньше референсных значений) до избытка (больше референсных значений), гораздо менее выражена при гипотиреозе, в пределах между значимым недостатком и всей областью референсного промежутка (гиперкомпенсация, т.е. избыток тиреоидных гормонов, случается очень редко), и ещё меньше при гипертиреозе, занимая лишь надреференсную зону.

Критерии анализа лабораторных данных. В обычной практике большинство лабораторий предлагают специалистам ограниченный набор гормональных тиреоидных показателей: ТТГ, Т4св., Т3св., Т4общ., Т3общ. Поэтому вынужденно приходится довольствоваться в диагностике гормонального обмена именно этими параметрами.

Предоставляемые лабораториями референсные значения показателей щитовидных гормонов охватывают широкий спектр, включающий не только оптимальные значения, но и пограничные с ними области умеренных дефицита (умеренного минимума) и избытка (умеренного максимума). Референсный промежуток ТТГ также неоднороден и содержит, помимо оптимальных значений, зону избытка. Эти обстоятельства связаны с критериями отбора людей в группы оценки референсных данных и особенностями их расчёта.

Сложившаяся система сравнительных данных, тем не менее, оказалась удобной. Вероятно, если бы история формирования референсных ориентиров направлялась лишь по пути оптимума, то нам пришлось бы определить ориентиры малого и умеренного избытка и недостатка.

Класс «тиреотропный (стимуляционный)» эутиреоз имеет 4 подкласса, из которых традиционно «эутиреодными» являются:

1) «эутиреоз оптимума», при котором количество ТТГ находится в зоне оптимума, т.е. между 0 и 25-м процентилем референтных значений,

2) «эутиреоз преднапряжения», при котором количество ТТГ находится между зоной оптимума и напряжения, т.е. между 25-м и 50-м процентилями референтных значений,

3) «эутиреоз напряжения», при котором количество ТТГ находится между 50-м и 100-м процентилями референтных значений.

Эутиреоз предоптимума соответствует величине ТТГ несколько меньше нормы. Например, при референтном промежутке ТТГ 0,4-4,0 мЕд/л к эутиреозу предоптимума будет относиться промежуток 0,1-0,4 мЕд/л. Представленная область значений ТТГ служит промежуточной между состояниями явного эутиреоза и действительного гипертиреоза.

Если эутиреоз соответствует оптимальной и очень малой стимуляции щитовидной железы посредством ТТГ, а гипертиреоз (за исключением редко встречающихся клинических форм ― вторичного и третичного) характеризуется гораздо более выраженной тиреоидной стимуляцией посредством периферической ВНС (при этом уменьшается ТТГ в связи с устранением необходимости дополнительной гипофизарной тиреоидной активизации), то весьма незначительное уменьшение ТТГ указывает на малую нейрогенную стимуляцию щитовидной железы (Заметьте, что величина АТ-рТТГ при ТТГ 0,1-0,4 мЕд/л [0,4-4,0] обычно близка к нулю, что сообщает об отсутствии иммунной стимуляции щитовидного гормонообразования).

Эутиреоз предоптимума является почти такой же зоной увеличения стимуляции щитовидной железы, как и эутиреоз напряжения. Отчасти будет верным утверждение, что между эутиреозом оптимума, т.е. самой незначительной активизацией щитовидной железы, и двумя значительно тиреоидстимулирующими состояниями (гипотиреозом и гипертиреозом) должны располагаться области начинающегося усиления такого влияния. В нашей Клинике мы сочли верным отнести к ним большую часть эутиреоидного промежутка ТТГ, назвав его эутиреозом напряжения, и значения ТТГ несколько менее нормы, которые ранее принимались за область гипертиреоза.

В связи с предоставленными обстоятельствами, значения ТТГ 0,2-0,4 мЕд/л [0,4-4,0] и пограничное 0,1-0,2 мЕд/л [0,4-4,0] уместнее относить к эутиреозу, чем к гипертиреозу. Это решение тем более верно, что при указанных величинах ТТГ количество Т4св. и Т3св. чаще соответствует норме или весьма мало превышает 100 процентиль, и то ― лишь по количеству Т3св. Вот почему предоптимум в настоящей классификации был поставлен в класс эутиреоза, а не гипертиреоза.

Тем не менее, в связи с различием индивидуальных компенсаторных свойств, при дальнейшем «отдалении» от области оптимума ТТГ невозможно чётко обозначить границы состояний. В частности, эутиреоза предоптимума и клинических форм гипертиреоза. Это закономерно. Поэтому область ТТГ 0,1-0,2 мЕд/л [0,4-4,0] следует рассматривать как некий буфер между указанными состояниями гормонального обмена. При таких значениях ТТГ выбор одного из клинических состояний (т.е. эутиреоза или гипертиреоза) должен складываться на основании оценки величин щитовидных гормонов.

Эутиреоз оптимума соответствует состоянию, при котором стимуляция гипоталямо-гипофизарной системой щитовидной железы не превышает величину активизации, требуемой для производства количества тиреоидных гормонов, достаточного для полноценного обеспечения жизнедеятельности при благоприятных условиях жизни. При эутиреозе оптимума стимуляция щитовидной железы со стороны периферической ВНС может быть оптимальной или избыточной.

Эутиреоз преднапряжения характеризует очень малое усиление гормонообразования щитовидной железы со стороны гипофиза, но также и со стороны сегментарной ВНС. Это признак начального усиления потребности организма в щитовидных гормонах, и представляет некое переходное состояние между оптимальной и избыточной стимуляцией щитовидной железы. Эутиреоз напряжения свидетельствует о явной активизации щитовидной железы, но малой интенсивности по сравнению с гипотиреозом.

Тиреоидный эутиреоз различается по количеству щитовидных гормонов, наблюдаемых в крови. Это деление прямо соответствует отношению компенсаторных состояний организма и щитовидной железы: величина щитовидных гормонов, потребляемых структурами организма, в т. ч. вместе с компенсаторной «заготовкой впрок» тиреоидных гормонов (к ожидаемым ближайшим тратам), относится к величине производимых щитовидной железой этих (калоригенных) гормонов, в том числе дейодиназно преобразованных в более функционально активную фракцию.

Тиреогормональной компенсации соответствует количество Т4св. и Т3св. в пределах оптимума, т.е. между 25-м и 75-м процентилями референтного промежутка. Это количество гормонов указывает на достаточное полноценное обеспечение организма.

Тиреогормональной субкомпенсации соответствует количество Т4св. и Т3св. в пределах удовлетворительного минимума, т.е. между 0 и 25-м процентилями референтных значений. Это состояние указывает на избыточное потребление и умеренную недостаточность тиреоидных гормонов.

Тиреогормональной декомпенсации соответствует количество Т4св. и Т3св. меньше референсного минимума (менее 0 процентиля) ― это значительная недостаточность щитовидных гормонов.

При тиреогормональной гиперкомпенсации количество Т4св. и Т3св. превышает оптимум, и обычно располагается от 75-го до 100-го процентиля референсных значений. При этом иногда количество Т3св. может несколько превышать 100-й процентиль референтного интервала. В зависимости от величины Т4св. и Т3св. и их отношению к 100-му процентилю, уместно различать малую, умеренную и значительную гиперкомпенсацию. Такое состояние соответствует неадекватно избыточной стимуляции гормонообразования и/или уменьшения потребления тиреоидных гормонов в естественных условиях, а также передозировке гормонального препарата.

Усиление компенсации выражает отношение референтных процентильных величин Т4св. к Т3св., превышающее значение 2,8 Ед. Это классификационное понятие характеризует величину интенсивности преобразования Т4св. в Т3св. Такое увеличение количества Т3св. указывает на активизацию компенсаторных процессов, направленных на подготовку к избыточным тратам Т3св. в ближайшем будущем. Это явление можно оценивать в качестве рефлекса на увеличение расхода Т3св. организмом и усиление процессов дейодирования.

Эта природная закономерность поясняется академиком И.В. Давыдовским следующим образом: «В процессе приспособления в животном и растительном мире создавались доминирующие линии нервных, гуморальных и прочих цепных реакций, отвечающих моменту, но и реакций, опережающих события внешнего мира (П.К. Анохин, 1962). Принцип опережающего отражения, т. е. приспособление к будущим, но еще не наступившим событиям, является одновременно принципом обеспечения естественного отбора, принципом предвидения и предупреждения, к чему по сути дела и сводится теория условного рефлекса по И.П. Павлову».

О предвидении и подготовке организма к ожидаемым влияниям свидетельствуют фундаментальные выводы Н.Е. Введенского ― закономерность охранительного торможения (и, вообще, парабиотические явления), закон относительной лабильности раздражений, универсальность возбуждения. Эти знания нашли отражение в работе его учеников и последователей. Согласно А.А. Ухтомскому, ЦНС есть «удивительный аппарат, представляющий из себя множество переменных, калейдоскопически сменяющихся органов предупредительного восприятия, предвкушения и проектирования среды». Выявленный А.А. Ухтомским закон доминанты раскрывает принципиальную систему ответной координационной организации нервной системы высших животных, позволяющей многогранно воспринимать среду, предожидать, приспособительно готовиться к средовым факторам и, соответственно, многообразно проявлять себя через доминантное функционирование.

Отношение тиреоидных гормонов, обозначенное в нашей Клинике как усиление компенсации, не случайность, не ошибка лаборатории, а природная закономерность. Это явление не будет заметно при ограниченной диагностике в случаях, когда врач лишается возможности одновременно видеть два показателя ― Т4св. и Т3св. Такая ситуация очень часта, поскольку авторитетные рекомендации предлагают исключать показатель Т3св. из списка обязательного исследования или нацеливают на общие гормональные фракции.

Примеры. При соответствии Т3св. 43-му процентилю, а Т4св. ― 29 процентилю (т.е. в пределах оптимума), отношение Т3св./Т4св. составит 1,48, что является оптимальным. Но если величина Т4св. будет соответствовать 17 процентилю, а Т3св. ― 83 процентилю референсного промежутка, то отношение Т3св./Т4св. составит 4,8, и будет являться усилением компенсации.

Явление компенсаторного «усиления» может наблюдаться при всех гормональных тиреоидных состояниях (декомпенсации, субкомпенсации, компенсации, гиперкомпенсации). Для определения такого состояния можно вычислить среднее процентильных значений Т3св. и Т4св. В случае расположения этого среднего в пределах оптимума судят о скомпенсированном тиреогормональном состоянии, в пределах удовлетворительного минимума референсного промежутка ― о субкомпенсированном тиреогормональном состоянии и т.д. Последний пример (Т4св. ― 17 процентиль, Т3св. ― 83 процентиль, при оптимуме ТТГ) соответствует «эутиреозу оптимума с усилением компенсации», поскольку среднее для 83-го и 17-го процентилей соответствует 50-му процентилю, расположенному в пределах тиреоидного оптимума, т.е. между 25-м и 75-м процентилями. В практической деятельности обычно не требуется такое точное вычисление. Простой практический опыт позволяет быстро мысленно или зрительно определять место среднего в референсном промежутке (см. Примеры формулирования клинического диагноза).

Следующие терминологические вариации помогут читателю определиться в том, как следует применять такую классификацию для более точного обозначения эутиреоза:

— эутиреоз оптимума с компенсацией,

— эутиреоз напряжения с компенсацией,

— эутиреоз напряжения с субкомпенсацией,

— эутиреоз напряжения с гиперкомпенсацией,

— эутиреоз преднапряжения с компенсацией,

— эутиреоз напряжения с усиленной компенсацией,

— эутиреоз оптимума с усиленной субкомпенсацией,

— эутиреоз оптимума с усиленной гиперкомпенсацией,

— эутиреоз предоптимума с компенсацией.

Гиперпотреблению соответствует значение отношения процентилей Т3св./Т4св. менее 1,1 Ед. Состояние гиперпотребления щитовидных гормонов, прежде всего, относится к усиленному расходу Т3св. Так происходит при остром интенсивном потреблении Т3св.

Классификационные тиреоидные признаки «усиления (компенсации)» и «гиперпотребления» не выделены в отдельную группу и расположены на одном системном уровне с признаками обеспечения щитовидными гормонами в связи с сущностной близостью и желанием оставить в классе «Эутиреоз» два подкласса.

Класс «Гипотиреоз» имеет деление подобное классу «Эутиреоз». Как бы ни определяли академические авторы гипотиреоз как «состояние стойкого дефицита тиреоидных гормонов», в медицинской практике и в научной литературе понятие гипотиреоз оценивается (в т.ч. и этими авторами) по количеству ТТГ, превышающему наибольшее референсное значение. Гипотиреоз в реальности является признаком стимуляционным, а не дефицитным! При гипотиреозе, т.е. дополнительной (гипоталямо-гипофизарной) активизации щитовидной железы, в крови относительно часто может наблюдаться оптимальное количество щитовидных гормонов, что не соответствует понятию «дефицит». Также уточню, что «стойкость» относительно, а не абсолютно характеризует гипотиреоз. Нередки случаи временного (на период обострения внетиреоидных процессов) перехода из состояния эутиреоза напряжения в малый гипотиреоз и обратно.

Величина стимуляции щитовидной железы со стороны гипофиза прямо зависит от количества ТТГ. Поэтому уместно различать интенсивность такой активизации. В классификации Клиники доктора А.В.Ушакова выделены малый, умеренный и значительный разновидности гипотиреоза.

Малый гипотиреоз характеризуется увеличением ТТГ до 7-10 мкЕД/л, умеренный гипотиреоз ― до 20-30 мкЕд/л, а более ― значительный гипотиреоз. Вместе с гипофизарной всегда присутствует нейросегментарная стимуляция щитовидной железы.

Такое деление гипотиреоза является стимуляционным (как при эутиреозе), относится к компенсаторному напряжению, указывая на потребность организма в щитовидных гормонах, а не к степени тяжести, как в случае классификации A.Weetman (1997) [25].

Распространённая точность оценки ТТГ в виде «≤10», разделяющая в других классификациях субклинический (то есть без заметных симптомов) и манифестный (то есть с заметными симптомами) гипотиреоз, весьма условна, поскольку: 1) наибольшее референсное значение часто варьирует от 3,5 до 6,8 мкЕд/л, в соответствии с чем должно меняться избранное значение, 2) отсутствует прямая связь клинических проявлений относительно настолько точного значения ТТГ, 3) закономерно (природно) не может быть такой точности в данном случае.

Тиреоидные варианты гипотиреоза соответствуют одноимённым вариантам эутиреоза. Компенсированному гипотиреозу характерно расположение Т4св. и Т3св. в оптимальном промежутке референсных значений (между 25-м и 75-м процентилями), субкомпенсированному ― в минимальном удовлетворительном промежутке референсных значений (между 0 и 25-м процентилем), декомпенсированному гипотиреозу соответствует количество Т4св. и Т3св. меньше референсных значений. При гипотиреозе может наблюдаться явление усиления компенсации. Все эти состояния при гипотиреозе ничем не отличаются от таких же состояний при эутиреозе, имеют единую закономерную природу проявления.

Гиперкомпенсация ― очень редкое явление при гипотиреозе. Обычно, такой малый избыток тиреоидных гормонов при некотором увеличении ТТГ воспринимается врачами как ошибка лаборатории, а при повторном подтверждении иногда оценивается даже как гипертиреоз. Гипотиреоз с гиперкомпенсацией случается, и потому требует отражения в классификации.

Традиционно сложилось под эутиреозом понимать состояния, при которых гипоталямо-гипофизарная стимуляция щитовидной железы оптимальна или близка к оптимуму. Гипотиреоз традиционно характеризуется как усиление гипофизарной стимуляции щитовидной железы. Всевозможные определения эутиреоза и гипотиреоза, в которых их сущность сводится к достаточности или дефициту тиреоидных гормонов, противоречат лабораторным критериям оценки этих состояний гормонального обмена. Иначе, эутиреоз и гипотиреоз, главным образом, определяются по количеству ТТГ относительно референсных значений. Как известно, эутиреоз и гипотиреоз не определяются физикально и симптоматически, за исключением декомпенсированного гипотиреоза, включая микседему.

Разделение относительно чёткими границами представленных в классификации эутиреоидных и гипотиреоидных состояний условно. Гипотиреоз, эутиреоз и гипертиреоз являются частями единого гормонального обмена. Они неразрывны. Границы между и внутри этих состояний, оцениваемые посредством величины ТТГ, более точно помогают определять потребности организма в тиреоидных гормонах лишь при состоянии эутиреоза и рядом с ним (относительно референсного промежутка). Увеличение и уменьшение ТТГ при незначительном отдалении от референсных значений происходит в геометрической прогрессии. Такое обстоятельство имеет лишь относительную зависимость от концентрации в крови тиреоидных гормонов. Поэтому количество ТТГ на некотором отдалении от референсных границ не может с такой же точностью определять вариации гипотиреоза и особенно гипертиреоза. Критерий ТТГ недостаточно показателен для отличия умеренной формы от малой и значительной при гипо- и гипертиреозе.

В зависимости от клинических особенностей, ведущих к избытку щитовидных гормонов в крови, гипертиреоз может иметь разные формы.

Избыток тиреоидных гормонов связан с:

— интенсивностью производства и выделения гормонов щитовидной железой,

— количеством выделяемых гормонов,

— интенсивностью потребления этих гормонов организмом,

— интенсивностью дейодизации и ее компенсацией,

— продолжительностью выделения гормонов и пр.

Поэтому проявление гипертиреоза зависит от разного сочетания этих обстоятельств. Все его формы не обособлены и не представляют некие совершенно отдельные нозологические состояния. Вариации гипертиреоза закономерно зависимы от сочетания клинических обстоятельств.

Гипертиреоз, в отличие от Эутиреоза и Гипотиреоза, представлен в классификации со стороны органотопографической и тиреоидной. Безусловно, при эутиреоидном и гипотиреоидном состояниях клинически важно знать количественное и органотопографическое состояние гормонообразующей и изменённой ткани. Но тактика лечения часто мало зависима от этих особенностей. При гипертиреозе источник избытка гормонов в железе (очагового или диффузного) имеет ключевое значение в диагностике и лечении.

При гипертиреоидной реакции по данным анализа крови:

1) количество ТТГ может быть уменьшено незначительно от наименьшей референсной границы (0 процентиля), обычно располагаясь в пределах 0,4-0,1 мкЕд/л или даже менее,

2) количество Т4св. и Т3св. приближено к 100-му процентилю референсного промежутка или незначительно превышает наибольшую референсную границу.

Гипертиреоидная реакция, безусловно, с патофизиологической точки зрения является процессом. Это название принято для остро и подостро развившегося малого избытка щитовидных гормонов. Это состояние случается в ответ на стресс и при передозировке гормональных препаратов.

Малый гипертиреоз ― состояние относительно малой избыточной стимуляции щитовидной железы, при котором количество Т4св. и Т3св. находится в пределах от 100-го до 200-го (или обозначается «+100») процентиля референсного промежутка, Т4общ. и Т3общ. обычно превышают 100-й процентиль референсной зоны, ТТГ