Генералиссимус и маршал в чем разница

Все генералиссимусы и маршалы России и СССР

Самые известные военачальники России и Советского Союза

Генералиссимусы и маршалы размещены в хронологическом порядке с указанием времени присвоения звания.

Генералиссимусы потешных войск:

Генералиссимусы России:

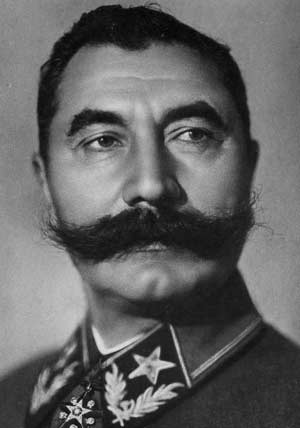

В России титул «генералиссимус» впервые был пожалован 28 июня 1696 Петром I воеводе А. С. Шеину за успешные действия под Азовом. Официально воинское звание генералиссимуса в России было введено Воинским уставом 1716 года: «Сей чин коронованным главам и великим владеющим принцам только надлежит, а наипаче тому, чьё есть войско».

11 ноября 1740 года (лишен звания 6 декабря 1741 года)

28 октября 1799 года

Генералиссимусы СССР:

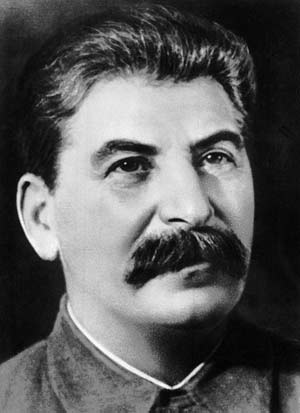

На следующий день, 27 июня, по предложению Политбюро ЦК ВКП(б) и письменному представлению командующих фронтами звание было присвоено И. В. Сталину «в ознаменование исключительных заслуг в Великой Отечественной войне».

Маршалы СССР:

Звание Маршал Советского Союза было введено 22 сентября 1935 года постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР «О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА», вводящим для личного состава Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ) персональные военные звания.

20 ноября 1935 года

20 ноября 1935 года (лишён звания 11 июня 1937, восстановлен 31 января 1957 года)

20 ноября 1935 года

20 ноября 1935 года (лишён звания 27 марта 1938, восстановлен 14 марта 1956 года)

20 ноября 1935 года (лишён звания 10 марта 1939 (посмертно), восстановлен 14 марта 1956 года)

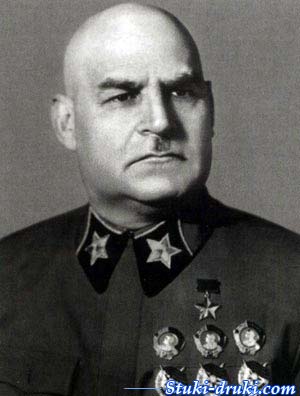

7 мая 1940 года (лишён звания 19 февраля 1942, восстановлен 28 сентября 1957 года)

18 января 1943 года

16 февраля 1943 года

20 февраля 1944 года

10 сентября 1944 года

12 сентября 1944 года

26 октября 1944 года

9 июля 1945 года (лишён звания 26 июня 1953 года)

3 ноября 1947 года (лишён звания 26 ноября 1958 года)

11 марта 1955 года

11 марта 1955 года

11 марта 1955 года

11 марта 1955 года

11 марта 1955 года

11 марта 1955 года

12 апреля 1967 года

15 апреля 1968 года

15 апреля 1968 года

14 января 1977 года

14 января 1977 года

17 февраля 1978 года

25 марта 1983 года

25 марта 1983 года

25 марта 1983 года

28 апреля 1990 года

Маршалы Российской Федерации:

21 ноября 1997 года

Генералы-фельдмаршалы России:

Высший военный чин в армии России с рубежа XVII-XVIII веков до 1917 года. Чин введён Петром I. Первым его получил ближайший сподвижник царя Ф. А. Головин 19 августа 1700 года.

Как почётное звание этот чин носили не служившие в русской армии иностранные военачальники:

— Карл Людвиг, герцог Гольштейн-Бекский (1762)

— Людвиг IX, ландграф Гессен-Дармштадтский (3 марта 1774)

— Моро, Жан Виктор, генерал Первой французской республики (1813)

— британский фельдмаршал герцог Веллингтон (2 ноября 1818)

— Иоганн, эрцгерцог Австрийский (1837)

— Фридрих Нидерландский (28 декабря 1840)

— граф Йозеф Радецкий (1849)

— Альбрехт, эрцгерцог Австрийский, герцог Тешен (1872)

— Фридрих Вильгельм, кронпринц Прусский, впоследствии Фридрих III, император Германии (1872)

— Альбрехт Фридрих, принц Прусский (1872)

— Фридрих Карл Николай Прусский (1872)

— Фридрих Карл Александр Прусский (1872)

— Альберт (Альбрехт), кронпринц Саксонии, впоследствии король Саксонии Альберт I (1872)

— граф Гельмут Карл Бернгард Мольтке (1872)

— Николай I, король Черногории (15 августа 1910)

— Кароль I, король Румынии (17 сентября 1912).

Главные маршалы рода войск СССР:

Группа воинских званий в Вооружённых Силах СССР: Главный маршал артиллерии (род войск), Главный маршал авиации (вид сил), Главный маршал бронетанковых войск (род войск), Главный маршал инженерных войск (спецвойска) и Главный маршал войск связи (спецвойска).

Стояли рангом выше званий «маршал рода войск (сил) и спецвойск» (равных общевойсковому званию «генерал армии» и военно-морскому «адмирал флота»).

Введены 9 октября 1943 года.

Звание «Главный маршал» получили 4 артиллериста, 7 лётчиков и 2 танкиста.

Каждый раз звание «Главный маршал» присваивалось лицам, имеющим звание маршала того же рода войск (вида сил) и спецвойск, за единственным исключением В. Ф. Толубко, который в 1983 году получил звание Главного маршала артиллерии после общевойскового звания «генерал армии».

В 1984 году были оставлены только звания «Главный маршал артиллерии» и «Главный маршал авиации»; остальные исключены из перечня персональных воинских званий Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1984 года № 89-XI «О воинских званиях офицерского состава Вооруженных Сил СССР».

Главные маршалы артиллерии:

Воронов, Николай Николаевич (21 февраля 1944)

Неделин, Митрофан Иванович (8 мая 1959)

Варенцов, Сергей Сергеевич (6 мая 1961, лишён звания 13 марта 1963)

Толубко, Владимир Фёдорович (25 марта 1983)

Главные маршалы авиации:

Новиков, Александр Александрович (21 февраля 1944, лишён звания 11 мая 1946, восстановлен 1953)

Голованов, Александр Евгеньевич (19 августа 1944)

Жигарев, Павел Фёдорович (11 марта 1955)

Вершинин, Константин Андреевич (8 мая 1959)

Кутахов, Павел Степанович (3 ноября 1972)

Бугаев, Борис Павлович (28 октября 1977)

Колдунов, Александр Иванович (31 октября 1984)

Главные маршалы бронетанковых войск:

Ротмистров, Павел Алексеевич (28 апреля 1962)

Бабаджанян, Амазасп Хачатурович (29 апреля 1975)

Главные маршалы инженерных войск:

Главные маршалы войск связи:

Маршалы рода войск СССР:

Маршалы артиллерии:

Маршалы авиации:

Маршалы бронетанковых войск:

Маршалы войск связи:

Маршалы инженерных войск:

Почему в современной российской армии нет маршалов?

Вооруженные силы России, в принципе, практически полностью копируют систему воинских званий Советской Армии. Все у нас примерно аналогично непобедимой и легендарной: имеются солдаты и ефрейторы, прапорщики разного ранга, офицеры: от младшего лейтенанта до полковника, есть и генералы — какая ж без них армия? Весь, так сказать, набор, от генерал-майора до генерала армии. На этом всё? А вот и нет. Учрежденное 11 февраля 1993 года соответствующим законом высшее воинское звание маршала Российской Федерации никто не отменял. Просто действующих маршалов сегодня в армейских рядах не имеется.

Первый и единственный из таковых – Игорь Сергеев, пребывавший на посту министра обороны России с 1997 по 2001 год, был удостоен этого звания тогдашним президентом страны, Борисом Ельциным, примерно через полгода после вступления в должность. Более оно в нашей стране не присваивалось никому и никогда. Особо озабоченным и явно альтернативно одаренным гражданам, что-то там пописывавшим в блогах по поводу «маршальских погон Шойгу», могу посоветовать учить матчасть и следить за соответствующей нормативной базой, согласно которой погоны генерала армии поменяли свой вид с «четырехзвездочного» на нынешний «однозвездочный» в 2013 году.

Почему же у нас нет маршалов? Для лучшего понимания вопроса, возможно, стоит обратиться к истории и биографиям людей, носивших это звание в Советском Союзе. Первые советские маршалы появились, как известно, в 1935 году. Было их пятеро: Климент Ворошилов, Семен Буденный, Михаил Тухачевский, Александр Егоров, Василий Блюхер. Сохранить звание (да и голову в придачу) удалось только первым двоим – настоящим людям-легендам. В 1940 году маршалами СССР стали Семен Тимошенко, Борис Шапошников и Григорий Кулик. На этом очень короткий список «предвоенных» маршалов заканчивается. Хотя и «мирными» их тоже назвать нельзя: Советскому Союзу в то время приходилось вести боевые действия практически постоянно – не с финнами, так с японцами или еще кем-то…

Следующие маршалы появились в РККА уже в 1943 году, когда был достигнут коренной перелом в Великой Отечественной войне. Георгий Жуков, Александр Василевский… Несколько позднее, уже после них маршальские погоны надел и Верховный Главнокомандующий – Иосиф Виссарионович Сталин. А вот Лаврентий Берия получил это звание только после Победы, летом 1945 года. По моему глубокому убеждению, совершенно заслуженно, и не только за более чем успешную борьбу с вражескими разведками, а еще и за огромный вклад в дело военного строительства.

Всего за время существования Советского Союза маршальское звание присваивалось 41 раз. Лишены его были по приговорам суда 7 человек: Тухачевский, Блюхер, Егоров, Кулик (впоследствии восстановлен в звании) и др. У Берии звание и регалии отобрали после хрущевского переворота и пародии на следствие и суд. Позднее без маршальских погон остался и Николай Булганин – едва ли не первый и последний гражданский министр обороны СССР. Легендарному Николаю Кузнецову высшее флотское звание, соответствующее маршальскому (адмирал флота Советского Союза), несколько раз то присваивали, то снова отбирали. Окончательно оставили уже посмертно. Подумывали в шальные годы «перестройки» и о том, чтоб посмертно же лишить маршальских погон Леонида Брежнева, да не стали – ограничились отменой награждения Орденом Победы.

Список маршалов Советского Союза обрывается Дмитрием Язовым, последним министром обороны страны. Он же, кстати, стал и последним из них, жившим среди нас: сердце Дмитрия Тимофеевича перестало биться только в нынешнем году.

Будут ли у России новые маршалы? Сложно сказать. Позволю себе лишь заметить, что среди тех, кто носил это звание в СССР, не имелось ни единого человека, не прошедшего сражения Великой Отечественной войны. Мы же, к счастью, уже 75 лет живем под мирным небом. Нет, наши вооруженные силы с честью выполняют и боевые задачи, но, согласитесь, масштаб их совершенно иной, нежели колоссальные военные испытания, выпавшие на долю советских маршалов.

Людей, вполне достойных носить это высшее воинское звание, в нашей армии, уверен, более чем достаточно. Случись война — явятся, продолжая славные традиции своих предшественников, спасать Родину российские маршалы. Но лучше бы, конечно, обойтись без этого.

Как звучит высшее воинское звание в разных странах?

Маршал, фельдмаршал, генерал-фельдмаршал — высшее воинское звание в армии целого ряда стран. В России в «Табели о рангах» Петра Великого фельдмаршал был чином самого высокого первого ранга, выше него в армии званий не было. Как называется высшее воинское звание в различных странах?

Слово «marescal» известно с XI века (во Франции до сих пор слово «maréchal-ferrant» означает кузнец) — так на латыни называли кузнецов, подковывающих лошадей. Уже с XII века это слово означало командующего армией. Долгое время звание маршала было дворцовым чином. Титул маршала стал главным военным чином в Тевтонском ордене. Вот уже несколько сотен лет маршал или фельдмаршал — главный воинский чин в армиях многих стран.

Звание маршала (главнокомандующего королевской армией) впервые появилось во Франции в 1185 году. С 1191 года самым главным военным чином французского королевства стал коннетабль, он был главнокомандующим всеми вооруженными силами страны, а маршалы были его помощниками и командовали отдельными частями армии под общим командованием коннетабля. Как мы помним, гасконец Д’Артаньян в самые последние минуты своей жизни тоже стал маршалом Франции — он командовал войсками Франции при осаде Маастрихта.

Во многих странах Европы и Америки есть звание маршала или фельдмаршала. Генерал-фельдмаршалами были Кейтель, Геринг, Паулюс — лица, занимавшие в Вермахте высшие командные посты.

Обычно одним из знаков отличия этого чина служит маршальский жезл — цилиндрический стержень длиной 30−40 см, богато инкрустированный или покрытый резьбой.

В СССР вместо маршальского жезла был введен знак «Маршальская Звезда».

На Востоке маршалы тоже были издавна, только их называли по-другому.

Фото: wikimedia.org

В Великой Османской Империи высшими военными чинами были сердар-эскер и мушир (араб. مشير). Сердар-эскер было высшим воинским званием, нечто вроде генералиссимуса, а мушир — аналог маршала.

В современной Турции есть воинское звание Mareşal — тот же маршал. Видимо, сказывается великая революция, произведенная Кемалем Ататюрком (Отцом турков) в начале 1920-х годов, когда он, спасая свой народ, разбил наступавшего врага, перевел письменность с арабского алфавита на латиницу и произвел еще несколько тотальных реформ в Турции.

Высшее в Турции воинское звание Mareşal за все годы существования современного турецкого государства присваивалось всего два раза: это звание присвоили Мустафе Кемалю Ататюрку, а — начальнику турецкого Генерального штаба Февзи Чекмаку.

В Афганистане высшее звание было Sardar-i-Salar. Оно присваивалось в королевстве королю и членам королевской семьи. После упразднения королевской династии это звание более не присваивалось.

В Египте высшее воинское звание — мушир.

В Иране — Farmandeye Kole Ghova.

Фото: Leon petrosyan, ru.wikipedia.org

В КНР много сот лет высшее воинское звание было юаньшай (元帥). В XX веке в результате европеизации Китая тут тоже появились свои маршалы.

В КНДР различаются звания Маршал КНДР и Маршал КНА. Первых в стране было только три — Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким Чен Ын. Тогда как звание Маршал КНА получает Министр Обороны страны.

В Сербии высшее воинское звание — Воевода.

В Непале высшее воинское звание — Atirathi, что по-английски звучит как Field General. Присваивалось исключительно королям Непала, членам королевской семьи и премьер-министрам этой страны. После 2008 года звание было упразднено.

В Таиланде высшее воинское звание маршала (тайск.จอมพล (Chom Phon)) появилось в 1888 году, когда король Сиама Рама V Чулалонгкорн модернизировал страну по западному образцу. Звание автоматически присваивается корою Таиланда.

В Японии высшее воинское звание «гэнсуй» (gensui, 元帥) просуществовало с XIX века до поражения Японии во Второй мировой войне. После капитуляции это звание было упразднено.

Фото: Светлана Рагина, пресс-служба Эрмитажа, spbvedomosti.ru

За тысячу лет значение термина кардинально изменилось — от кузнеца, подковывавшего лошадей, до высшего воинского звания. И по-прежнему в ранце каждого солдата лежит маршальский жезл, как было при Наполеоне.

Генерал армии и маршал отличия

В Древней Руси военных званий не было, а командиры назывались по числу воинов в подчинении — десятник, сотник, тысячник. Мы выяснили, когда и как в русской и других армиях появились майоры, капитаны и генералиссимусы.

Прапорщиками в русской армии изначально называли знаменосцев. С церковно-славянского языка «прапоръ» — знамя. Впервые звание было введено в 1649 году по указу царя Алексея Михайловича. Высокое звание прапорщика русские воины должны были заслужить своей отвагой и военной доблестью.

Сын Алексея Михайловича, Петр I, при создании регулярной армии в 1712 году ввёл воинский чин прапорщика как первый (младший) чин обер-офицерского состава в пехоте и кавалерии.

С 1884 года первым офицерским чином после выхода из военной академии стал подпоручик (у кавалеристов — корнет), тогда как звание прапорщика сохранилось за офицерами запаса, в кавказской милиции и для военного времени. Кроме того, чин прапорщика могли получать солдаты, отличившиеся во время боя.

С 1886 года нижние чины могли сдать экзамен на прапорщика. Сдавшие экзамен кандидаты состояли в запасе 12 лет и ежегодно должны были проходить шестинедельные военные сборы.

Осенью 1912 года Николай II утвердил Положение об ускоренных выпусках при мобилизации армии из Пажеского Его Императорского Величества корпуса, военных и специальных училищ. Теперь прапорщиком можно было стать после 8 месяцев обучения. Таким образом, прапорщики стали как бы «скороспелыми офицерами», что сказалось на отношение к ним в Русской императорской армии.

С 1917-го года по 1 января 1972 года звания прапорщика не существовало. По статусу «новые прапорщики» были выше старшины и ниже младшего лейтенанта. В сравнении с дореволюционными чинами, советский прапорщик был равен подпрапорщику царской армии.

С 2009 года шла ликвидация института прапорщиков, но в феврале 2013 года министр обороны Сергей Шойгу объявил о возвращении институтов прапорщиков и мичманов в армию и флот.

В «Словаре русского арго» Елистратова отмечено, что на армейском жаргоне прапорщиков называют «кусками».

Слово «сержант» пришло в русский язык из французского (sergent), а в язык французский — из латыни (serviens). Переводится как «служащий».

Первые сержанты появились ещё в XI веке в Англии. Только тогда так называли не военных, а землевладельцев, выполнявших для короля разнообразные поручения. В XII веке сержантами в Англии также называли служащих, исполнявших полицейские функции.

Как воинское звание «сержант» появился только в XV веке, во французской армии. После это оно перешло в немецкую и английскую армии, а в XVII веке — в Российскую. Звание было в ходу с 1716 по 1798 год, когда Павел Первый заменил чины сержанта и старшего сержанта на унтер-офицера и фельдфебеля соответственно.

В Красной армии звание «сержант» появилось 2 ноября 1940 года. Особенность советского сержантского состава состояла в том, что сержантами становились не кадровые военные, а военнослужащие срочной службы, что, по замыслу советского военного руководства, повышает мобилизационные качества армии. Такой подход оправдал себя — в декабре 1979 года за 2 недели была сформирована крупная группировка войск для ввода в Афганистан (50 тысяч солдат, сержантов и офицеров).

Совершенно отличная система сержантов в армии США. По данным на 2010 год, там сержанты составляют около 40 % от общей численности Вооруженных сил. Из более чем 1 371 000 военнослужащих армии США 547 тыс. представляют американские сержанты. Из них: 241 500 — сержанты, 168 000 — штаб-сержанты, 100 000 — сержанты 1 класса, 26 900 — мастер-сержанты, 10 600 — сержант-майоры.

Сержант в армии США — первый после Бога для солдат и вторых лейтенантов. Сержанты их обучают и берут над ними шефство.

Слово «лейтенант» происходит от французского lieutenant что переводится как «заместитель». В начале XV века во Франции так называли лиц начальствующего состава, которые занимали должности заместителей начальников отрядов, после — заместителей командиров рот, на флоте так называли заместителей капитанов кораблей. Со второй половины XVII века «лейтенант» стало воинским званием.

В Испании XV-XVI веков такая же должность называлась «lugar teniente» или просто «teniente».

В России с 1701 по 1917 год чин лейтенанта был только на императорском флоте. В СССР звание лейтенанта было введено 22 сентября 1935 года как первичное офицерское звание, получаемое при окончании военного училища или при окончании военной кафедры в гражданских вузах. Младшим лейтенантам звание лейтенант присваивается по истечении установленного срока выслуги при положительной аттестации.

«Капитан» и «капут» — слова однокоренные. По латыни caput — голова. Капитан переводится как «военачальник».

Впервые звание «капитан» стало использоваться опять же во Франции, в Средние века так называли начальников военных округов. С 1558 года капитанами стали называть командиров рот, начальники военных округов стали называться генерал-капитанами.

В России чин капитана появился в XVI веке. Так стали называть ротных командиров. В кавалерии и драгунских полках и корпусе жандармов с 1882 года капитан назывался ротмистором, а в казачьих полках — есаулом.

До 1917 года чин армейского капитана пехоты был равен званию современного армейского майора, чин капитана гвардии равен званию армейского подполковника.

В Красной армии звание капитана было введено 22 сентября 1935 года. тогда же для корабельного состава ВМФ были введены звания капитан 1-го, 2-го и 3-го ранга и капитан-лейтенант (последнее соответствует званию капитан).

В артиллерии звание капитан соответствует должности командир батареи (комбатр).

Майор переводится как «старший». Че Гевара — тоже майор, поскольку в испаноязычных странах звание команданте равняется майору.

Звание появилось в XVII веке. Так называли помощников командира полка, ответственных за питание и караул. При разделении полков на батальоны майоры становились командирами батальонов.

В русской амии чин майора был введен Петром I в 1698 году. По аналогии с генерал-майорами того времени майоры получали не одну звезду, как сейчас, а две. Различие между чинами было в бахроме на эполетах. У генерал-майоров она была генеральская, крученая, у майоров — штабс-офицерская, из тонких нитей.

С 1716 по 1797 годы в русской армии также были чины премьер-майора и секунд-майора. Разделение было отменено Павлом Первым.

В казачьих войсках чину майора соответствовал чин «войсковой старшина», в статских чинах — «коллежский асессор».

В 1884 году чин майора был упразднён, а майоры стали подполковниками.

В Красной армии звание майора было введено в 1935 году, на флоте ему соответствовало корабельное звание капитана 3-го ранга.

Интересный факт: Юрий Гагарин стал первым старшим лейтенантом, ставшим майором.

«Генерал» — значит «главный», а вот «маршал» переводится как «конюх» (французское maréchal и сейчас означает «кузнец подков»). Тем не менее, маршал до 1917 года было высшим воинским званием в Российской армии, а после — со все того же 1935 года.

Но кроме маршалов и генералов есть ещё и генералиссимусы. Впервые в русской истории титул «генералиссимус» был пожалован 28 июня 1696 Петром I воеводе А.С. Шеину за успешные действия под Азовом (про «потешных генералиссимусов мы не говорим). Официально воинское звание генералиссимуса было введено в России Воинским уставом 1716 года.

Генералиссимусами в русской истории стали: князь Александр Меншиков (1727), принц Антон Ульрих Брауншвейгский (1740), Александр Суворов (1799).

После Великой Отечественной войны 26 июня 1945 указом Президиума Верховного Совета СССР было введено высшее воинское звание «Генералиссимус Советского Союза». На следующий день это звание получил Иосиф Сталин. По воспоминаниям Рокоссовского, он лично уговорил Сталина принять звание, сказав, что «маршалов много, а генералиссимус только один».

Генерал армии (Россия)

У этого термина существуют и другие значения, см. Генерал армии.

Генера́л а́рмии — персональное воинское звание Вооружённых cил Российской Федерации, выше звания генерал-полковника и ниже звания Маршала Российской Федерации. Может быть присвоено военнослужащим всех родов войск (сил) и специальных войск, в отличие от Вооружённых сил СССР, где, кроме общевойскового звания генерала армии, имелись звания маршалов рода войск (сил) и специальных войск (исключены из перечня в 1993 году).

К воинскому званию генерала армии, пребывающего в запасе или находящегося в отставке, добавляются соответственно слова «запаса» или «в отставке».

Соответствует воинскому званию «адмирал флота» в Военно-морском флоте; классным чинам «действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса» (на государственной гражданской службе), «действительный государственный советник юстиции Российской Федерации» (в юстиции) и «действительный государственный советник юстиции» (в прокуратуре); специальным званиям «генерал полиции Российской Федерации», «генерал юстиции Российской Федерации», генерал внутренней службы Российской Федерации и «действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации».

Знаки различия[править | править код]

После того, как в 1993 году звания маршалов родов войск были исключены из перечня званий, исчезла и причина для особых знаков различия генералов армии. Указом Президента Российской Федерации от 27 января 1997 года генералам армии были возвращены введённые в 1943 году погоны с четырьмя звёздами в ряд и был признан недействующим в Российской Федерации указ Президиума Верховного совета СССР от 15 апреля 1981 года № 4735-X «О маршальских знаках отличия «Маршальская Звезда»…».

Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля 2013 года генералам армии были возвращены введённые в 1974 году погоны с одной большой звездой[2]. На заседании коллегии Министерства обороны 27 февраля 2013 года действующие генералы армии (в том числе министр обороны С. К. Шойгу), а также состоящий в запасе генерал армии Н. А. Панков носили погоны, на которых помимо одной большой звезды имелась эмблема, как на погонах генералов армии ВС СССР образца 1975 года (с красной звездой, в отличие от образца 1974 и 1994 годов с золотистой звездой)[3], в отличие от описания в указе Президента России[2].

В указе Президента России № 544 от 31 июля 2014 года[4] было введено следующее описание нового погона[1]:

«Расположенная на продольной осевой линии погона одна звезда с кантом красного (в авиации, воздушно-десантных войсках и войсках воздушно-космической обороны — голубого, в Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации и Службе специальных объектов при Президенте Российской Федерации — василькового) цвета или без него, выше звезды — звезда красного (в Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации и Службе специальных объектов при Президенте Российской Федерации — золотистого) цвета с кантом красного (в Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации и Службе специальных объектов при Президенте Российской Федерации — василькового) цвета или без него в обрамлении венка».

Образцы погонов генерала армии в России (ОФ-9[5])

Статистика присвоений звания[править | править код]

Генерал армии Сергей Шойгу в парадной форме (9 мая 2013 года).

Присвоение офицерам и военнослужащим сотрудникам специальных органов воинского звания генерала армии, как и других генеральских званий, производится исключительно Президентом Российской Федерации. Соответствующие указы Президента Российской Федерации в большинстве случаев не публикуются, так как имеют ограничительную помету. Как правило, массовые присвоения генеральских званий всех рангов производятся три раза в год: в феврале, июне и декабре. Первое звание генерала армии в современной истории России было присвоено П. С. Грачёву 7 мая 1992 года (в день создания Вооружённых Сил Российской Федерации). Всего с 1992 года воинское звание присвоено 68 военачальникам.

Наибольшее количество присвоений звания генерала армии за один раз имело место 13 июня 1996 года, когда его получили сразу 4 человека (П. С. Дейнекин, В. А. Прудников, В. М. Семёнов, И. Д. Сергеев, ещё один — адмирал Ф. Н. Громов — получил в тот же день звание адмирала флота, соответствующее сухопутному званию «генерал армии»). Наибольшее количество присвоений за год — десять — имело место в 2003 году. С другой стороны, в 1994, 1999, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016-2018 годах присвоений не было вовсе.

Меньше всех звание генерала армии (полтора месяца) носил В. П. Дубынин, который уже на момент присвоения звания был тяжело болен. Другой военачальник — И. Д. Сергеев — через 15 месяцев после производства в генералы армии получил высшее воинское звание Маршала Российской Федерации.

Из всех российских генералов армии дольше всех это звание носит М. И. Барсуков (более 26 лет).

Самым молодым российским генералом армии стал П. С. Грачёв, получивший это звание в 44 года, а самым пожилым — О. Л. Салюков, которому это звание было присвоено в 63 года.

41 генерал армии (из 68) проходили или проходят службу в Вооружённых Силах, в их числе:

Из оставшихся 27 генералов:

Оклад[править | править код]

С 1 января 2012 года по настоящее время размер месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием генерала армии военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, составляет 27 000 рублей. Такой же оклад установлен по воинским званиям, присвоенным в соответствии с ранее действовавшим законодательством по воинскому званию, — «маршал рода войск и маршал специальных войск», «главный маршал рода войск», «маршал авиации» и «главный маршал авиации»[6].

Высшие классные чины и специальные звания, соответствующие званию генерал армии[править | править код]

Примечания[править | править код]

См. также[править | править код]

Литература[править | править код]

Ссылки[править | править код]

Почему в современной российской армии нет маршалов?

Какое звание в нашей армии считается самым высоким? Кто является счастливым обладателем этого звания? Что означают огромные звезды на погонах некоторых руководителей отечественного Министерства обороны? Эти и похожие вопросы зачастую занимают тех, кто живо интересуется военным делом, но не слишком искушен в некоторых его тонкостях. А ведь ответы на них, в общем, не составляют никакой тайны.

Вооруженные силы России, в принципе, практически полностью копируют систему воинских званий Советской Армии. Все у нас примерно аналогично непобедимой и легендарной: имеются солдаты и ефрейторы, прапорщики разного ранга, офицеры: от младшего лейтенанта до полковника, есть и генералы — какая ж без них армия? Весь, так сказать, набор, от генерал-майора до генерала армии. На этом всё? А вот и нет. Учрежденное 11 февраля 1993 года соответствующим законом высшее воинское звание маршала Российской Федерации никто не отменял. Просто действующих маршалов сегодня в армейских рядах не имеется.

Первый и единственный из таковых — Игорь Сергеев, пребывавший на посту министра обороны России с 1997 по 2001 год, был удостоен этого звания тогдашним президентом страны, Борисом Ельциным, примерно через полгода после вступления в должность. Более оно в нашей стране не присваивалось никому и никогда. Особо озабоченным и явно альтернативно одаренным гражданам, что-то там пописывавшим в блогах по поводу «маршальских погон Шойгу», могу посоветовать учить матчасть и следить за соответствующей нормативной базой, согласно которой погоны генерала армии поменяли свой вид с «четырехзвездочного» на нынешний «однозвездочный» в 2013 году.

Почему же у нас нет маршалов? Для лучшего понимания вопроса, возможно, стоит обратиться к истории и биографиям людей, носивших это звание в Советском Союзе. Первые советские маршалы появились, как известно, в 1935 году. Было их пятеро: Климент Ворошилов, Семен Буденный, Михаил Тухачевский, Александр Егоров, Василий Блюхер. Сохранить звание (да и голову в придачу) удалось только первым двоим — настоящим людям-легендам. В 1940 году маршалами СССР стали Семен Тимошенко, Борис Шапошников и Григорий Кулик. На этом очень короткий список «предвоенных» маршалов заканчивается. Хотя и «мирными» их тоже назвать нельзя: Советскому Союзу в то время приходилось вести боевые действия практически постоянно — не с финнами, так с японцами или еще кем-то…

Следующие маршалы появились в РККА уже в 1943 году, когда был достигнут коренной перелом в Великой Отечественной войне. Георгий Жуков, Александр Василевский… Несколько позднее, уже после них маршальские погоны надел и Верховный Главнокомандующий — Иосиф Виссарионович Сталин. А вот Лаврентий Берия получил это звание только после Победы, летом 1945 года. По моему глубокому убеждению, совершенно заслуженно, и не только за более чем успешную борьбу с вражескими разведками, а еще и за огромный вклад в дело военного строительства.

Всего за время существования Советского Союза маршальское звание присваивалось 41 раз. Лишены его были по приговорам суда 7 человек: Тухачевский, Блюхер, Егоров, Кулик (впоследствии восстановлен в звании) и др. У Берии звание и регалии отобрали после хрущевского переворота и пародии на следствие и суд. Позднее без маршальских погон остался и Николай Булганин — едва ли не первый и последний гражданский министр обороны СССР. Легендарному Николаю Кузнецову высшее флотское звание, соответствующее маршальскому (адмирал флота Советского Союза), несколько раз то присваивали, то снова отбирали. Окончательно оставили уже посмертно… Подумывали в шальные годы «перестройки» и о том, чтоб посмертно же лишить маршальских погон Леонида Брежнева, да не стали — ограничились отменой награждения Орденом Победы.

Список маршалов Советского Союза обрывается Дмитрием Язовым, последним министром обороны страны. Он же, кстати, стал и последним из них, жившим среди нас: сердце Дмитрия Тимофеевича перестало биться только в нынешнем году.

Будут ли у России новые маршалы? Сложно сказать. Позволю себе лишь заметить, что среди тех, кто носил это звание в СССР, не имелось ни единого человека, не прошедшего сражения Великой Отечественной войны. Мы же, к счастью, уже 75 лет живем под мирным небом. Нет, наши вооруженные силы с честью выполняют и боевые задачи, но, согласитесь, масштаб их совершенно иной, нежели колоссальные военные испытания, выпавшие на долю советских маршалов.

Людей, вполне достойных носить это высшее воинское звание, в нашей армии, уверен, более чем достаточно. Случись война — явятся, продолжая славные традиции своих предшественников, спасать Родину российские маршалы. Но лучше бы, конечно, обойтись без этого.

Автор: Александр Харалужный Использованы фотографии: Википедия / маршал Игорь Сергеев