Гемолиз что это такое в крови у детей

Что такое гемолиз?

Гемолиз

Что такое гемолиз? Гемолиз, как лабораторное понятие, — это разрушение эритроцитов («красных кровяных клеток») в образце крови, с выходом из них различных биологически активных веществ и, что самое главное, гемоглобина в плазму.

Почему происходит гемолиз? Гемолиз чаще всего обусловлен физиологическими особенностями организма человека, сдавшего кровь, а также нарушением методики забора крови.

Причины, связанные с методикой забора крови, приводящие к гемолизу:

Следует также отметить, что в образцах капиллярной крови гемолиз возникает в два раза чаще. В связи с этим рекомендуется для выполнения всех лабораторных исследований использовать венозную кровь.

Почему по гемолизированной крови выполнить анализ, зачастую, невозможно?

Выполнению анализа «мешают» те вещества, которые выходят в плазму из эритроцитов. Главным образом — это гемоглобин. При выполнении многих тестов приборы для их проведения могут неправильно интерпретировать полученный результат и выдать неправильный результат.

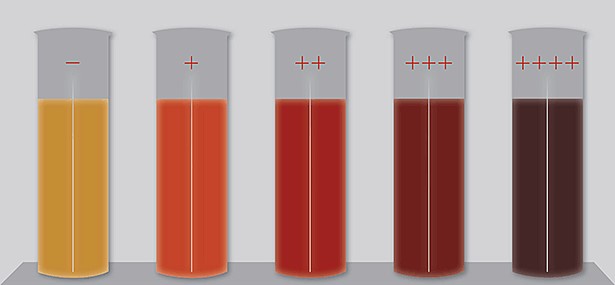

Как выявить гемолиз образца крови? Основным признаком гемолиза крови служит изменение ее окраски (см. рисунок). Степень изменения окраски напрямую соответствует степени гемолиза. Однако слабый гемолиз не всегда может быть заметен визуально. Поэтому в нашей лаборатории все образцы крови, подозрительные на гемолиз, подвергаются специальному исследованию, которое позволяет оценить примерное количество свободного гемоглобина в крови, а, следовательно, точно определить степень гемолиза.

Медицинской сестре следует всегда обращать внимание на окраску сыворотки после взятия крови. В случае если образец крови имеет признаки гемолиза, его лучше не отправлять в лабораторию, так как есть вероятность того, что выполнить исследования по такой крови не удастся. В этом случае необходимо взять кровь на анализ повторно.

Как избежать гемолиза в образцах крови? Для этого необходимо строго следовать правилам взятия крови и четко и аккуратно выполнять все необходимые преаналитические действия с полученным образцом.

Вот основные правила, которым необходимо следовать в процессе взятия крови:

Гемолитическая анемия у детей

Гемолитические анемии у детей – это группа разных по патогенезу заболеваний, главным признаком которых является уменьшение продолжительности жизни эритроцитов, развитие их гемолиза. Клиническая картина имеет общие симптомы: возникновение желтухи, спленомегалии, реже гепатомегалии, тёмное окрашивание мочи. Для лабораторных исследований характерно снижение гемоглобина, ретикулоцитоз, повышение уровня билирубина (в основном за счет непрямой фракции), повышение ЛДГ, уробилиногена мочи. Метод лечения зависит от этиологии анемии: возможна медикаментозная терапия, проведение гемотрансфузий, спленэктомия при гиперспленизме.

МКБ-10

Общие сведения

Гемолитические анемии – это эритроцитопатии, при которых имеет место стойкое или массированное преобладание разрушения эритроцитов над их образованием. Среди всех анемий у детей встречаются в 11,5% случаев, в 5,3% ‒ от общего числа заболеваний крови. В числе больных незначительно преобладают лица мужского пола. Чаще диагностируются наследственные формы (76,6%) и особенно – наследственная сфероцитарная гемолитическая анемия (56,4%). Некоторые формы связывают с этнической принадлежностью: талассемия характерна для азиатов, жителей Кавказский республик, побережья Средиземного моря; серповидноклеточная анемия – для лиц негроидной расы, дефицит Г-6-ФД – для представителей еврейской национальности. Гемолитическая болезнь плода на территории РФ встречается у 0,6% новорожденных.

Причины

Этиология у наследственных и приобретенных гемолитических анемий различна. При наследственных анемиях патологии в строении эритроцитов запрограммированы на генетическом уровне: известно 16 вариантов с аутосомно-доминантным типом наследования, 29 – с рецессивным, 7 разновидностей – с Х-сцепленным. Все причины, которые приводят к гемолизу, разделяются на внеклеточные и внутриклеточные.

Внеклеточные причины типичны для анемий приобретенного характера. В этом случае эритроциты дефектов не имеют, а разрушаются под воздействием внешних факторов: ретикулоэндотелиальной гиперактивности (гиперспленизм), механических и химических нарушений целостности эритроцитов, иммунологических отклонений (под воздействием антител), паразитарной инвазии, витаминодефицита, некоторых инфекций. Внутриклеточные причины гемолиза – это нарушение структуры и функций эритроцитов, такие как дефекты эритроцитарного метаболизма, строения гемоглобина, мембран клеток.

Патогенез

В патогенезе наследственных гемолитические анемии главную роль играет внесосудистый гемолиз – разрушение эритроцитов происходит в клетках ретикулоэндотелиальной системы. Высвобождаемый гем распадается до несвязанного билирубина. В печени такое количество билирубина не может полностью связаться с глюкуроновой кислотой, развивается гипербилирубинемия. Клинически проявляется нарастанием желтухи, формированием у детей в раннем возрасте камней желчного пузыря, содержащих билирубинат кальция. В кишечнике билирубин метаболизируется в уробилин, избыток которого окрашивает мочу в темный цвет. Гиперактивность селезенки приводит к увеличению ее размеров с развитием гиперспленизма.

Внутрисосудистый гемолиз возникает при приобретенных гемолитических анемиях. Происходит распад эритроцитов в кровотоке, высвободившееся количество гемоглобина не связывается полностью с гаптоглобином в плазме, вследствие чего развивается гемоглобинурия. Избыток гемосидерина, который образуется в селезенке, почках, печени, способствует развитию гемосидероза данных органов и нарушению их функции. Компенсаторное усиление эритропоэза вызывает ретикулоцитоз. Гиперплазия костного мозга ведет к деформации черепа и скелета у детей.

Классификация

Общепринятая классификация гемолитических анемии у детей предложена Идельсоном Л.И. в 1975 году. Согласно ей выделяются две основные группы: наследственные и приобретенные, в каждой из которых обозначаются этиопатогенетические формы. Наследственные анемии классифицируются по локализации генетической аномалии, которая приводит к неполноценности эритроцитов. К ним относятся:

Приобретенные гемолитические анемии связаны с влиянием различных факторов, которые способствуют гемолизу в сосудистом русле и в органах ретикулоэндотелиальной системы. Среди них выделяют:

Симптомы

Для наследственных форм характерно выявление стигм дизэмбриогенеза: челюстных и зубных деформаций, гиперхромии радужки, «башенного» черепа, западения переносицы, «готического» нёба; в анамнезе есть указания на гемолитические состояния у родственников, отягощена наследственность по желчнокаменной болезни. Клиническая картина изоиммунных анемий при конфликте «мать-плод» зависит от причины конфликта (резус-фактор, группа крови и другие). Высокий титр антител и их непосредственное влияние на плод на 20-29 неделе гестации приводят к водянке плода, попадание к плоду антител антенатально (после 29 недели) или в момент родов – к развитию гемолитической болезни.

Осложнения

При разных гемолитических анемиях возможны типичные только для них осложнения. Новорожденные с тяжелой гипербилирубинемией, вызванной наследственными формами, угрожаемы по развитию ядерной желтухи. К трем-четырем годам есть риск возникновения холестаза, хронического гепатита, цирроза печени. Большое количество гемотрансфузий у лиц с тяжелым течением способствует гемосидерозу селезенки, костного мозга, печени. Инфицирование парвовирусом В19 больных талассемией, серповидно-клеточной анемией ведет к фатальным последствиям – развитию арегенераторного криза. Для всех гемолитических состояний грозными осложнениями являются диссеминированное внутрисосудистое свертывание, острая сердечная и почечная недостаточность, анемическая кома.

Диагностика

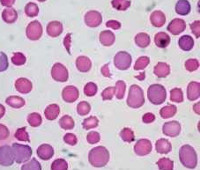

Диагностика гемолитических анемий в педиатрии имеет некоторые особенности. После 12 месяцев в крови ребенка исчезают черты, характерные для неонатального типа кроветворения: макроцитоз, фетальный гемоглобин, пониженная минимальная осмотическая стойкость эритроцитов, нестабильность уровня ретикулоцитов. Поэтому точное типирование гемолитической анемии возможно только после этого возраста. В диагностике принимают участие педиатр и детский гематолог. В план обследования должны быть включены:

Специфические методы исследования. Определение длительности жизни эритроцитов может проводиться методами дифференциальной агглютинации, продукции угарного газа, проточной цитометрией (клеточное биотинилирование и др.), прямыми радиоизотопическими исследованиями. Генетические исследования и определение мутаций уточняют причины наследственного гемолиза.

Лечение

Лечение гемолитической анемии проводится в стационарных условиях, под наблюдением педиатра, гематолога, при переливаниях крови – трансфузиолога. Лечебный подход зависит от тяжести состояния пациента, периода заболевания (гемолитический криз или ремиссия), причины возникновения гемолиза. Методы терапии можно объединить в следующие группы:

Прогноз и профилактика

Прогноз при гемолитических анемиях у детей зависит от этиологического фактора. Приобретенные формы и большинство наследственных имеют благоприятный исход при своевременно начатом лечении и соблюдении мер профилактики. В качестве системы питания используется диета №5 по Певзнеру, предназначенная для снижения нагрузки на билиарный тракт. Необходим охранительный режим: избегание перегрева и переохлаждений; исключение контактов с инфекционными больными; ознакомление со списком препаратов и веществ, которые могут вызвать гемолиз (хинин, сульфаниламиды, левомицетин, аспирин, нитрофураны и прочие); определение показаний и строгих противопоказаний к вакцинации (при дефиците глюкозо-6фосватдегидрогеназы, аутоиммунных анемиях иммунизация запрещена, при сфероцитозе – рекомендована).

Анемия у детей

Содержание статьи

Анемией в педиатрии называется состояние (как правило, симптом какой-либо болезни), при котором у детей в крови снижен уровень гемоглобина, по сравнению с нормальными показателями. Обычно эта патология сопровождается снижением эритроцитов – красных кровяных клеток, переносящих гемоглобин.

Гемоглобин – это важнейший железосодержащий белок, функция которого – доставка кислорода к тканям и органам. Поэтому анемия опасна в первую очередь тем, что у детей в таком состоянии весь организм подвергается кислородному голоданию. То, насколько снижен гемоглобин, определяет выраженность и тяжесть клинической картины.

Анемия имеет и другие названия – «малокровие», «болезнь усталой крови».

Второе название связано с тем, что главный симптом патологии – это постоянное ощущение усталости и упадка сил.

Распространенность в мире

Во всем мире анемии подвержено почти 25% населения, наибольшая распространенность – среди детей дошкольного возраста (47,4% или 293 млн). У школьников это состояние выявляется в 25,4% случаев (305 млн). У 9 из 10 детей дошкольного возраста анемия обуславливается дефицитом железа в организме, а у одного (или в 10% случаев) это симптом какой-либо патологии, например лейкемии. Источник:

WHO Global Database on Anaemia Geneva,

World Health Organization, 2008

Нормы содержания гемоглобина в крови для детей до 18 лет

| Возраст ребенка | Норма содержания гемоглобина на единицу крови, г/л |

|---|---|

| 0-2 недели | 125-220 |

| 0,5-1 месяц | 115-180 |

| 1-2 месяца | 90-130 |

| 2 месяца – 0,5 года | 95-140 |

| 0,5-1 год | 105-140 |

| От 1 до 5 лет | 100-140 |

| От 5 до 12 лет | 115-150 |

| Более 12 лет | 115-160 |

Причины появления анемии у детей

Данный диагноз может быть поставлен по различным причинам, среди которых:

Виды анемии у детей

Существует несколько классификаций этого заболевания.

По причине возникновения анемия бывает:

По типу заболевания выделяют следующие его виды:

Заболевание может быть связано с недостаточной выработкой эритроцитов костным мозгом. К этому виду патологии относятся следующие подвиды:

Анемии у детей также разделяются на степени тяжести по содержанию гемоглобина (Hb) в крови: у ребенка может быть легкая форма болезни (110-90 г/л), средняя (90-70 г/л), тяжелая (70-50 г/л), сверхтяжелая (до 50 г/л).

Также у ребенка может быть скрытая анемия, которая напоминает по проявлениям другие формы заболевания, но симптоматика при этом проявляется существенно реже.

Симптомы анемии у детей

Вне зависимости от типа анемии, у ребенка могут быть следующие признаки патологии, особенно при длительном ее течении:

Методы диагностики анемии у детей

Основной метод исследования при подозрении, что у ребенка присутствует анемия, – это лабораторные анализы. Так, в клиническом анализе крови сразу видно снижение уровня гемоглобина – менее 110 г/л, а также Er, ЦП сывороточного железа, концентрации ферритина, содержания витаминов, билирубина, насыщения трансферрина железом.

Иногда для установления точной причины симптоматики нужна биопсия костного мозга с последующим гистологическим исследованием.

Диагностика позволяет установить степень тяжести и форму анемии. По ее результатам ребенку могут потребоваться консультации у узкопрофильных врачей (нефролога, гастроэнтеролога, гинеколога и др.), обследования почек (УЗИ) и органов ЖКТ (УЗИ брюшной полости, ЭГДС).

Лечение анемии у детей

Когда анемия у детей является не самостоятельным заболеванием, а симптомом другой патологии, все меры направляются на лечение первичного очага. В других же случаях первое, что должны делать родители, если у ребенка анемия, – это скорректировать его рацион. Необходимо не только сбалансированное питание, но и правильный режим приема пищи.

Детям старшего возраста рекомендуется употреблять больше говядины, печени, морепродуктов, зелени, бобовых, зеленых овощей и фруктов, овощных и фруктовых соков (свежевыжатых, а не пакетированных).

Если анемией болеет грудной младенец, находящийся на вскармливании материнским молоком, то нужно в первую очередь скорректировать рацион матери – включить в него не только богатые железом продукты, но и препараты железа, поливитаминные комплексы. Не следует затягивать с введением прикорма – мясного пюре, яичного желтка, фруктовых и овощных соков, овощей. Когда ребенок – на искусственном вскармливании, то педиатр должен назначить специальную молочную смесь с повышенным содержанием железа.

Клинические рекомендации для детей при анемии также включают дополнительный сон, достаточные прогулки на свежем воздухе, УФО, массаж, ежедневную гимнастику.

При анемии также проводится медикаментозное лечение, включающее препараты железа, поливитаминные комплексы на срок в среднем 1,5-2,5 месяца или до нормализации у детей клинических показателей крови. Если случай тяжелый, врач может назначить гемотрансфузию (переливание эритроцитарной массы). Источник:

М.В. Эрман

Железодефицитные анемии у детей

// Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения, 2013

Осложнения заболевания

Если анемия у ребенка существует длительное время, то ее последствиями могут быть: выпадение волос, высокая ломкость ногтей. Тяжелая форма патологии может приводить к повышенной кровоточивости (геморрагический синдром), потерям сознания.

Профилактика анемии у детей раннего и старшего возраста

Профилактировать это заболевание можно еще на антенатальном этапе, то есть во время внутриутробного развития плода. Будущая мать должна полноценно питаться, достаточное время проводить на свежем воздухе, принимать витаминно-минеральные комплексы, обязательно содержащие железо.

Когда ребенок рождается, необходимо обеспечить ему грудное вскармливание примерно до 1 года, вовремя вводить прикормы, профилактировать болезни раннего возраста. Важен также правильный уход и режим дня. Если новорожденный относится к группе риска по какому-либо заболеванию, нужны специальные лечебно-профилактические курсы.

Для детей школьного возраста наиболее важен рацион. В нем должно быть как можно больше зеленых фруктов и овощей, содержащих фолиевую кислоту, зерновых продуктов (особенно гречневой крупы). Гречка рекомендуется еще и потому, что содержит много железа. Также для профилактики следует принимать поливитаминные комплексы, в которых содержится фолиевая кислота в сочетании со всеми витаминами группы В.

Источники:

Гемолитическая болезнь новорожденных

Гемолитическая болезнь новорождённого. Звучит страшно, пугающе — особенно в сочетании с трогательным словом «новорожденный». И это действительно тяжелая патология, которая требует срочного медицинского вмешательства. По прогнозам более 90 % детей, получивших своевременное лечение, впоследствии не имеют неврологических нарушений. Поэтому медлить нельзя, нужно вовремя диагностировать и принимать меры.

Поскольку, как правило, ГБН проявляется в первые дни жизни ребёнка, лечение назначают сразу, пожалуйста, доверяйте и не препятствуйте действиям врачей!

Итак, что же это за заболевание — ГБН? Это разрушение эритроцитов новорожденного ребенка антителами его матери. И причина его — несовместимость материнской и детской крови по антигенам красных кровяных клеток (эритроцитов), как правило, по резус-фактору и системе групп крови, и, иногда, по другим факторам крови.

В чем же причина?

Если у матери резус-отрицательная кровь, а у ребёнка резус-положительная, то возникает резус-несовместимость. Из-за этого иммунная система матери эритроциты плода может определить как потенциально опасные, инородные, и начнет вырабатывать антитела против резус-фактора, расположенного на них. Прикрепившись к эритроцитам ребёнка, антитела разрушают их. Причем начинается этот процесс еще в период внутриутробного развития плода и после рождения ребенка продолжается. Если же у плода кровь резус-отрицательная, а у мамы — резус-положительная, то это ситуации не возникает.

Как не пропустить симптомы гемолитической болезни

Пока мама беременна, признаки несовместимости крови никак себя не проявляют ни у матери, ни у плода. А уже после рождения ГБН клинически проявляется по-разному, в зависимости от того, какую форму примет: анемическую, желтушную и отёчную. Бывают также случаи сочетания этих форм. Давайте рассмотрим их отдельно.

1. Анемическая форма. Считается наиболее лёгкой. Ее проявления — бледность кожных покровов, неврологические нарушения, например, слишком продолжительный сон, вялость, апатичность, плохой аппетит, вялый сосательный рефлекс. Кроме того, присутствуют признаки увеличения селезёнки и печени, наблюдающиеся в динамике.

2. Желтушная форма. Наиболее часто встречающаяся форма. Она диагностируется почти в 90 % случаев. При этой форме желтуха самый главный симптом. Желтый оттенок буквально в первые часы жизни приобретает кожа, слизистые оболочки, возможны увеличения печени и селезёнки. От распространенности по телу и интенсивности желтухи определяют степень тяжести желтушной формы. Это определяется визуально по шкале Крамера. Всего степеней пять, при первой поражены лицо и шея, при пятой — уже все тело. Зависит интенсивность желтухи от уровня билирубина, который придает коже жёлтый. Критический уровень этого фермента способен поразить нейроны головного мозга, его структуры, и вызвать серьезного грозного осложнения, биллирубиновой энцефалопатии.

3. Отёчная форма («водянка плода»). Это наиболее тяжёлая форма, чаще всего диагностируемая ещё внутриутробно. Желтушная окраска плодных оболочек, околоплодных вод, пуповины не остался врачами незамеченными. У ребенка с момента рождения отеки по всему телу — подкожные, брюшной полости, грудной клетки. Состояние новорожденного тяжелое. Детям, у которых диагностируется именно эта форма заболевания, требуется интенсивное лечение, в том числе переливание крови.

Сразу после рождения детям, особенно из группы риска, важно определить группу крови. Дети, у которых не совпали группы крови или резус-принадлежности с мамой, первые сутки жизни должны быть осмотрены врачом несколько раз.

Мама может и сама заметить желтушность, также как и чрезмерную бледность слизистых и кожи. В этом случае необходимо незамедлительно сообщить врачу.

ГБН нельзя путать с другими заболеваниями новорождённых:

Точную диагностику может провести только врач, не пытайтесь сами поставить диагноз или преуменьшить его важность.

Как лечат ГБН?

В лечении используются два подхода — консервативный и оперативный. К первому относят фототерапию и инфузионную терапию с внутривенными иммуноглобулинами, ко второму — заменное переливание крови. Формы лечения в зависимости от степени тяжести определяют врачи.

Конечно, фототерапия самый эффективный и безопасный метод лечения. В его основе — лечебное воздействие ультрафиолетовых лучей с определенной длиной волны, проникающих через кожу малыша и помогающих образовываться нетоксичной водорастворимой форме билирубина, которая в последствии легко выводится из организма. Как следствие, уровень билирубина в крови ребёнка падает, и организм не страдает от его токсического воздействия.

После постановки диагноза фототерапия проводится «нон-стоп». При этом ребенок теряет много жидкости, и восполняют ее как раз за счет внутривенного введения, частого прикладывания к груди и восполнения питьем.

В качестве побочных эффектов от лечения могут наблюдаться мелкоточечная сыпь и окрашивание мочи, кала и кожи в бронзовый цвет, все это не требует специального лечения, и проходят через некоторое время.

Операция заменного переливания крови проводится при тяжёлых формах гемолитической болезни новорождённых, и выполняется в условиях реанимационного отделения.

Поскольку средняя форма тяжести ГБН встречается довольно часто, мамам необходимо не только полагаться на врачей, но и самим быть внимательным к малышу, наблюдать за ним, особенно если ребенок относится к группе риска по группе крови и резусу. Нельзя списывать все проблемы на «желтушку новорожденных», как ее называют, и игнорировать эти серьезные симптомы.

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного

Общая информация

Краткое описание

Российское общество неонатологов

Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины

Год утверждения: 2017 (пересмотр каждые 3 года)

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного (ГБН) – изоиммунная гемолитическая анемия, возникающая в случаях несовместимости крови матери и плода по эритроцитарным антигенам (АГ), при этом АГ локализуются на эритроцитах плода, а антитела (АТ) к ним вырабатываются в организме матери [1, 3, 5].

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Этиология и патогенез

Эпидемиология

Диагностика

Визуальный осмотр не является надежным показателем уровня билирубина. [9, 27, 31]

У 83 % детей с ГБН, родившихся после 34 недели, развивается поздняя анемия (после 7 дня жизни, в течение первых 3-х месяцев жизни). [10] Проявляется бледностью кожных покровов, увеличением размеров печени и селезенки. При выраженной анемии характерны вялость, плохое сосание, тахикардия, систолический шум.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 3).

Лечение

Лечение

Ведение новорожденных, у которых была выполнена внутриутробная трансфузия крови, осуществляется по общим правилам и принципам лечения ГБН [14].

— пурпура и буллезные изменения кожи (очень редко).

Комментарии: показания к гемотрансфузии определяются клиническими рекомендациями по лечению анемии с учетом возраста; гемотрансфузия проводится в соответствии с правилами подбора компонентов крови у детей с ГБН [17, Приложение Г4]

Токсическим действием обладает непрямой жирорастворимый билирубин, поэтому его уровень не может быть снижен путем избыточного перорального или внутривенного введения раствора глюкозы. Инфузионная терапия проводится только в том случае, если состояние ребенка с риском развития дегидратации и гипогликемии не позволяет увеличить объем жидкости энтерально в соответствием с потребностью ребенка. [5, 10].

Может быть рекомендована только в случае развития синдрома холестаза. [10, 23] Проводится препаратом урсодезоксихолевой кислоты в виде суспензии из расчета 20-30 мг/кг/сут в 2 приема.

Введение раствора альбумина.

Доказательств того, что инфузия альбумина улучшает долгосрочные исходы у детей с тяжелой гипербилирубинемией нет, поэтому его рутинное применение не рекомендуется [10].

Фенобарбитал.

Эффект при ГБН не доказан, применение с целью лечение ГБН недопустимо.

При ГБН не доказано и недопустимо.

Эритропоэтин.

Рутинное использование не рекомендуется в виду наличия ограниченных данных о его эффективности при поздней анемии, связанной с ГБН. [10]

Препараты железа.

У новорожденных с ГБН имеется тенденция к избытку железа из-за гемолиза и проведенных гемотрансфузий. Избыток железа имеет множественные неблагоприятные последствия для здоровья. Назначений препаратов железа в первые 3 месяца у детей с ГБН, особенно, перенесших гемотрансфузии и ОЗПК, следует избегать. Назначение показано только при доказанном железодефиците (отсутствии повышения уровня ферритина). [10]

Нет доказательств эффективности. Однако часто применяется, учитывая затяжную анемию в дозе 0,1-0,25 мг/сут. [10]

При наличии показаний к ОЗПК у детей с желтушной формой ГБН операция всегда проводится в стандартном объеме (замена 2 ОЦК).

NB! О безусловной эффективности ОЗПК свидетельствует более чем 2-х кратное снижение билирубина к концу операции.