Гамартома головы что такое

Гипоталамическая гамартома

Классификация, клиническая картина, диагностика и лечение гипоталамической гамартомы.

Гипоталамическая гамартома (ГГ) – редкий порок развития центральной нервной системы, Распространенность составляет 1 случай на 100 тыс.населения. Гамартома гипоталамусасостоит из нейрональных и глиальных клеток, неправильно распределенных в гипоталамусе.Она располагается на стенке или дне III желудочка или прикрепляется к серому бугру либо к мамиллярным телам.

Гамартомы не связаны с другими аномалиями и не считаются наследственным заболеванием. Однако в 5 % случаев гамартома гипоталамуса выявляются в составе синдрома Паллистера–Холл, который в 1980 г. впервые описали у 6 детей J. G. Hall, P. D. Pallister.

Классификация

J. Régis и соавт. в 2007 г. описали 6 типов гипоталамических гамартом:I тип – ГГ малых размеров с минимальным распространением в III желудочек; II тип – расположенные преимущественно в III желудочке; III тип – в области дна III желудочка; IV тип – распространяющиеся в межножковую цистерну; V тип – соединенные с гипоталамусом тонкой перемычкой; VI тип – гигантские.

Клиническая картина

Распространенность эпилепсии, связанной с ГГ, составляет от 0,5 до 2 случаев на 100 тыс. населения. Эпилептические приступы в среднем начинаются в 10,5–16,0 мес.С анатомическими особенностями ГГ коррелируют 2 клинических фенотипа.

При 1-м фенотипе ГГ соединяется с задними отделами гипоталамуса в области мамиллярных тел и проявляется эпилепсией, причем наиболее часто – геластическими приступами, дебютирующими в младенчестве и устойчивыми к консервативной терапии.

В. Oehl и соавт. выявили, что, помимо геластических приступов, у 51 % пациентов с ГГ могут развиваться простые парциальные приступы, у 26 % – сложные и парциальные, и у 6 % – вторично-генерализованные тонико-клонические. Это может быть объяснено тесной взаимосвязью ГГ с височной долей (через мамиллярные тела) и с лобной долей (через медиальные отделы гипоталамуса). Не более чем у 0,5 % пациентов с ГГ, могут иметь место дакристические приступы, характеризующиеся патологическим стереотипным криком, слезотечением, гримасами, всхлипываниями, печальным выражением лица или субъективным ощущением грусти.

Диагностика

Поскольку по структуре она напоминает кору, на Т1-взвешенных изображениях (ВИ) ГГ выглядит изоинтенсивной, на Т2-ВИ – изо- или гиперинтенсивной. Степень повышения интенсивности сигнала на Т2-ВИ напрямую зависит от количества глиальных клеток в ГГ. Увеличение количества глиальных клеток также коррелирует с размером ГГ, что подтверждается при патоморфологическом исследовании. По периферии ГГ, в отличие от глиом, имеется гипоинтенсивный ободок, представляющий собой слой миелиновых волокон и особенно хорошо заметный на стандартных Т2-ВИ в режиме тонких срезов (толщиной ≤3 мм).

Структура ГГ, как правило, однородна (кисты в ГГ выявляют в 2–3 % наблюдений), а контрастное усиление в случае ГГ малоинформативно, так как они не накапливают контрастное вещество. Это сближает ГГ с другими интракраниальными опухолями, прежде всего с глиомой гипоталамуса и хиазмы, и затрудняет дифференциальный диагноз.

Гамартома головы что такое

а) Терминология:

1. Синонимы:

• Гамартома серого бугра, гамартома гипоталамуса (ГГ), гамартома промежуточного мозга

2. Определение:

• Неопухолевая врожденная гетеротопия серого вещества в области серого бугра

1. Общие характеристики гамартомы гипоталамуса:

• Лучший диагностический критерий:

о Объемное образование гипоталамуса, имеющее связь с серым бугром и не накапливающее контрастное вещество

• Локализация:

о Серый бугор или гипоталамус

о Располагается между мостом/сосцевидными телами и воронкой гипоталамуса

• Размеры:

о Вариабельные, от нескольких миллиметров до гигантских размеров (3-5 см)

• Морфология:

о Объемное образование на широком основании или на ножке

о Аналогично серому веществу по плотности/интенсивности сигнала

2. Рентгенологические признаки гамартомы гипоталамуса:

• Рентгенография:

о ± кальцификаты супраселлярной области, эрозия спинки седла, увеличение седла (редко)

• Бесконтрастная КТ:

о Гомогенное объемное образование супраселлярной области

— Изоинтенсивный сигнал → слегка гипоинтенсивный сигнал

— Кисты и кальцификаты наблюдаются нечасто

— ± открытый черепно-глоточный канал (очень редко)

• КТ с контрастированием:

о Патологическое контрастное усиление отсутствует

3. МРТ признаки гамартомы гипоталамуса:

• Т1-ВИ:

о Объемное образование, расположенное между сосцевидными телами и воронкой гипофиза

о Изоинтенсивный сигнал → слегка гипоинтенсивный по отношению к серому веществу сигнал

• Т2-ВИ:

о Изоинтенсивный сигнал → слегка гиперинтенсивный сигнал (вследствие фибриллярного глиоза)

• FLAIR:

о Изоинтенсивный сигнал → слегка гиперинтенсивный по отношению к серому веществу сигнал

• Постконтрастные Т1-ВИ:

о Отсутствие контрастного усиления; в случае накопления контраста предполагайте другой диагноз

• МР-спектроскопия:

о ↓ пика NAA и отношения NAA/Cr, незначительное ↑ пика холина (Cho) и отношения Cho/Cr, ↑ пика миоинозитола (ml) и отношения ml/Cr

— ↓ пика NAA и ↑ пика Cho отражают снижение нейрональной плотности и относительный глиоз, соответственно, по сравнению с серым веществом в норме

— ↑ отношения ml/Cr коррелирует с ↑ глиального компонента и повышением интенсивности сигнала от образования на Т2-ВИ

4. Рекомендации по визуализации:

• Лучший инструмент визуализации:

о Мультипланарная МРТ

• Совет по протоколу исследования:

о МРТ с получением тонкосрезовых сагиттальных и корональных Т2-ВИ, постконтрастных Т1-ВИ

в) Дифференциальная диагностика гамартомы гипоталамуса:

1. Краниофарингиома:

• Наиболее частое супраселлярное объемное образование у детей

• Кисты с вариабельной интенсивностью сигнала (90%), кальцификаты (90%) и контрастное усиление (90%)

• Длительный анамнез образования, часто сочетается с низким ростом и аномалиями гипофиза

2. Астроцитома хиазмальной области/гипоталамуса:

• Второе по частоте встречаемости объемное образование у детей (±НФ1)

• Гиперинтенсивный на Т2-ВИ сигнал ± накопление контраста (гетерогенное, часто интенсивное накопление)

• Зрительные пути или гипоталамус ± распространение на зрительные тракты

3. Эктопия задней доли гипофиза:

• Гиперинтенсивный на Т1-ВИ эктопический очаг

• Отсутствие нормальнй ортотопической гиперинтенсивной задней доли гипофиза

4. Герминома:

• Утолщение и аномальное контрастирование воронки гипофиза, а не серого бугра

• Часто наблюдается несахарный диабет

• ± мультицентричный характер распространения: супраселлярная область, гипофиз, таламусы, базальные ганглии

• Раннее лептоменингеальное распространение метастазов

5. Гистиоцитоз из клеток Лангерганса:

• Утолщение и аномальное контрастирование воронки гипофиза, а не серого бугра

• Часто наблюдается несахарный диабет

• Выполните поиск литических изменении костей в типичных местах

6. Липома:

• Гиперинтенсивный сигнал на Т1-ВИ (жировая ткань)

• Снижение интенсивности сигнала на STIR или других последовательностях с подавлением сигнала от жира

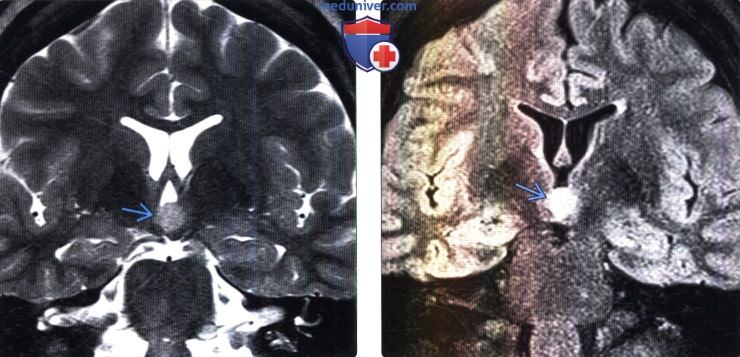

(Справа) МРТ, FLAIR, корональный срез: у этой же пациентки визуализируется образование, имеющее слегка повышенную интенсивность сигнала по отношению к коре. После введения контрастного вещества объемное образование его не накапливало. Это классическая гамартома гипоталамуса (ГГ) на широком основании.

1. Общие характеристики гамартомы гипоталамуса:

• Этиология:

о Аномалия миграции нейронов (происходит между 33-41 днями гестации)

о Влияет на нормальную регуляцию гипоталамусом вегетативной, эндокринной,нервной систем и поведения О Предполагается, что форма и размеры гамартомы имеют прогностическое значение в определении симптоматики:

— Крупные образования на широком основании → судороги

— Мелкие образования на ножке → преждевременное половое созревание (ППС) центрального генеза

— Часто встречается сочетание судорожного синдрома с ППС

• Генетика:

о Мутация гена GLI3:

— Синдром Паллистера-Холла (СПХ):

Гамартома или гамартобластома серого бугра; часто крупное объемное образование

Аномалии развития пальцев (короткие кости запястья, синдактилия, полидактилия)

Другие аномалии срединной линии (надгортанника/гортани) и аномалии развития сердца/почек/анальной области

— Синдром цефалополисиндактилии Грейга (СЦПГ)

2. Стадирование и классификация гамартомы гипоталамуса:

• Классификация Valdueza:

о Образование на ножке, преждевременное половое созревание центрального генеза или бессимптомное течение:

— Произрастает из серого бугра

— Произрастает из сосцевидных тел

о Образование на широком основании, смещение гипоталамуса, судорожный синдром

— Более выраженное нарушение функции гипоталамуса и нарушения поведения

3. Макроскопические и хирургические особенности:

• Зрелая ганглионарная нервная ткань, произрастающая из гипоталамуса, серого бугра или сосцевидных тел

• На широком основании или на ножке, округлая или узловая форма

4. Микроскопия:

• Хорошо дифференцированные нейроны в сочетании с глиальными клетками, миелинизированные/немиелинизированные аксоны, вариабельная степень фибриллярного глиоза:

о Гамартомобластомы состоят из примитивных недифференцированных клеток

д) Клиническая картина:

2. Демография:

• Возраст:

о Обычно заболевание проявляется между 1-3 годами жизни

• Пол:

о Нет половой предрасположенности; в некоторых случаях сообщалось

о М > Ж

• Этническая принадлежность:

о Отсутствует

• Эпидемиология:

о 3/4 гистологически верифицированных образований наблюдались у пациентов с преждевременным половым созреванием и половина из них-у пациентов с судорожным синдромом

о До 33% пациентов с преждевременным половым созреванием центрального генеза имеют ГГ

3. Течение и прогноз:

• Размеры должны оставаться стабильными; при обнаружении роста показана хирургическая операция/биопсия

• Симптоматическое образование: с широким основанием >> на ножке

4. Лечение гамартомы гипоталамуса:

• Медикаментозное: супрессивная гормональная терапия, лечение судорожного синдрома

• Хирургическое: показано в случае резистентности к медикаментозной терапии или при быстром росте

е) Диагностическая памятка:

1. Обратите внимание:

• При выявлении объемного образования гипоталамуса при диагностической визуализации по поводу судорожного синдрома предполагайте ГГ

2. Советы по интерпретации изображений:

• Классическая картина = объемное образование гипоталамуса, не накапливающее контраст:

о Изоинтенсивный по отношению к серому веществу сигнал на Т1-ВИ, легкое ↑ интенсивности сигнала на T2-BИ/FLAIR

ж) Список литературы:

1. Demurger F et al: New insights into genotype-phenotype correlation for GLI3 mutations. Eur J Hum Genet. 23( 1 ):92-102, 2015

2. Wu J et al: Mechanisms of intrinsic epileptogenesis in human gelastic seizures with hypothalamic hamartoma. CNS Neurosci Ther. 21 (2): 104-1 1, 2015

3. Li CD et a I: Classification of hypothalamic hamartoma and prognostic factors for surgical outcome. Acta Neurol Scand. 130(1): 18-26, 2014

4. Alves C et al: Giant hypothalamic hamartoma: case report and literature review. Childs Nerv Syst. 29(3):513-6, 2013

5. Mittal S et al: Hypothalamic hamartomas. Part 1. Clinical, neuroimaging, and neurophysiological characteristics. Neurosurg Focus. 34(6): E6, 2013

6. Pati S et al: Diagnosis and management of epilepsy associated with hypothalamic hamartoma: an evidence-based systematic review. J Child Neurol. 28(7):909-16, 2013

7. Parvizi J et al: Gelastic epilepsy and hypothalamic hamartomas: neuroanatomical analysis of brain lesions in 100 patients. Brain. 134(Pt 10):2960—8, 2011

8. Beggs J et al: Hypothalamic hamartomas associated with epilepsy: ultrastructural features. J Neuropathol Exp Neurol. 67(7):657-68, 2008

9. Ng YT: Clarification of the term «status gelasticus» and treatment and prognosis of gelastic seizures. Pediatr Neurol. 38(4):300-1; author reply 301-2, 2008

10. Pleasure SJ et al: Hypothalamic hamartomas and hedgehogs: not a laughing matter. Neurology. 70(8):588-9, 2008

11. Castro LH et al: Epilepsy syndromes associated with hypothalamic hamartomas. Seizure. 16(1):50-8, 2007

12. Coons SW et al: The histopathology of hypothalamic hamartomas: study of 57 cases. J Neuropathol Exp Neurol. 66(2): 131—41, 2007

13. Amstutz DR et al: Hypothalamic hamartomas: Correlation of MR imaging and spectroscopic findings with tumor glial content. AJNR Am J Neuroradiol. 27(4):794-8, 2006

14. Boudreau EA et al: Hypothalamic hamartomas and seizures: distinct natural history of isolated and Pallister-Hall syndrome cases. Epilepsia. 46(1):42—7, 2005

15. Freeman JL et al: MR imaging and spectroscopic study of epileptogenic hypothalamic hamartomas: analysis of 72 cases. AJNR Am J Neuroradiol. 25(3):450—62, 2004

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 7.5.2019

Гамартома

Гамартомы легкого представляют собой дизэмбриональпые образования, состоящие из элементов бронхиальной стенки и легочной паренхимы. Аномалия была впервые описана в 1904 г.

Обычно это одиночные плотные округлые образования слегка бугристой поверхностью размерами от 0,5 до 5 см. Га-мартома не склонна к прогрессирующему росту, хотя в единичных случаях и обнаруживается тенденция к медленному увеличению опухоли в размерах. Малигинзация гамартом является казуистической редкостью.

Патогенез (что происходит?) во время Гамартомы:

Патологическая анатомия. Чаще всего в составе гамартомы преобладает хрящевая ткань (гамартохондромы или хондрога-мартомы), значительно реже встречаются гамартомы, содержащие в большом количестве элементы других тканей, например жировую (липогамартохондромы), фиброзную (фиброга-мартомы, фиброгамартохондромы) и т. д. Иногда в таких случаях говорят о тератоме легкого.

Гамартома, как правило, располагается в толще легочной паренхимы, ближе к висцеральной плевре, и из-за своих небольших размеров не оказывает какого-либо влияния па функцию легких. Значительно реже она локализуется на внутренней поверхности сегментарных или субсегмептарных бронхов и в этом случае может привести к гиповеитиляции или ателектазу с последующим развитием обтурациопной пневмонии.

Симптомы Гамартомы:

Подавляющее большинство гамартом протекают бессимптомно, и только случайное обнаружение округлой тени в легком при рентгенологическом исследовании обычно вызывает беспокойство больного и врача. Эндобропхиальпые гамартомы могут вызнать нарушение бронхиальной проходимости и связанную с ним гииовептиляцню соответствующего отдела легкого. В обоих случаях возникает необходимость в дифференциальной диагностике с раком легкого.

Основным рентгенологическим признаком гамартомы являются четкость контуров и сохранение ее размеров, отсутствие роста при повторных исследованиях. В отдельных случаях на фоне тени гамартомы выявляются очаговые обызвествления. Диагноз может быть уточнен путем пункционной биопсии через грудную стенку, а при эндобронхиальных гамартомах — с помощью бронхоскопии и биопсии.

Лечение Гамартомы:

Лечение в принципе только оперативное. Если точно установлен диагноз гамартомы, то показания к операции следует считать относительными, но при не вполне ясном диагнозе (подозрение на периферический рак легкого) следует предпочесть торакотомию. Гамартома удаляется путем вылущивания или экономной резекции легочной ткани. При относительных противопоказаниях к торакотомии допустимо динамическое наблюдение за больным на протяжении нескольких месяцев, после чего вопрос о вмешательстве решается в зависимости от наличия или отсутствия заметного увеличения тени. Эндобронхиальные гамартомы удаляют путем бронхотомии или резекции стенки или же вместе с измененной частью легкого.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Гамартома:

Причины гамартомы гипоталамуса и методы диагностики заболевания

Автор:

Рецензент:

Хирург, проктолог, сосудистый хирург

Гамартома – что это такое: симптомы, диагностика, лечение

Гамартома – доброкачественное новообразование с преимущественной локализацией в легких. Гамартома сетчатки глаза и гамартома печени встречаются очень редко.

Доброкачественная опухоль – медленно растущее новообразование без прорастания в соседние ткани. Такие опухоли не метастазируют и не малигнизируют. Выраженность симптоматики зависит от размеров и особенностей локализации.

Какие бывают гамартомы:

Новообразования бывают единичными и множественными.

Хондроматозная гамартома легкого

Гамартома легкого – врожденная доброкачественного опухоль, состоящая из ткани легкого, сосудистых структур и хрящей. Выделяют три вида заболевания: эндобронхиальная гамартома, передняя периферическая и задняя периферическая.

В большинстве случаев симптомы слабо выражены. Как правило, диагноз ставится по результатам МРТ или рентгенографии. Иногда больной может жаловаться на кашель, небольшую одышку и боль в области груди. Диагноз ставится с учетом анамнеза, общего состояния и результатов инструментальных исследований. К дополнительным методам обследования относится пункция, позволяющая определить статус опухоли, и биопсия. В отличие от билиарной гамартомы печени диагноз «хондроматозная гамартома легкого» ставится в три раза чаще.

Фиброзная гамартома у детей

Новообразование возникает в период внутриутробного развития. Точные причины фиброзной гамартомы до сих пор не изучены. Однако многие врачи связывают развитие патологии с наследственностью, генными мутациями и воздействием неблагоприятных фактов на эмбрион.

Опухоль, как правило, выявляется случайно после рентгена или обследования по поводу другого заболевания. Для уточнения диагноза врач может назначить УЗИ, МРТ, электроэнцефалографическое исследование и фибробронхоскопию.

Лечение фиброзной гамартомы у детей состоит из постоянного наблюдения врача, симптоматической терапии (при обострении симптомов) и оперативного вмешательства (при прогрессировании заболевания).

Причины гамартомы гипоталамуса

Этот вид опухоли считается довольно редким и трудным для диагностики и лечения. Гамартома гипоталамуса проявляется в виде судорог, когнитивных расстройств и эндокринологических нарушений. Преждевременная половая зрелость – характерный симптом патологии.

Диагноз ставится по результатам МРТ, ЭЭГ (электроэнцефалографии), нейропсихологического тестирования, учитывая общую симптоматику и жалобы больного.

Основные причины гамартомы гипоталамуса – генетические нарушения и воздействие негативных факторов во время внутриутробного развития (инфекции, стрессы и воспалительные заболевания матери). Диагноз ставится одному из 200 тысяч детей.

На нашем сайте https://www.dobrobut.com/ вы сможете записаться на личный прием к врачу и получить ответ на вопрос «гамартома – что это такое».

Общая диагностика заболевания

Диагностика включает в себя рентгенографию, МРТ, компьютерную томографию, электроэнцефалограмму, анализ на гормоны. Больному рекомендуют пройти неврологическое обследование, в ходе которого будет оценена степень чувствительности кожи, рефлексы, работа мозжечка и исключены нарушения в работе вестибулярного аппарата.

На консультации врач поможет определиться с методом диагностики и ответит на вопрос о том, видна ли гамартома селезенки на КТ.

Лечение заболевания

Гамартома легкого. Если заболевание не прогрессирует, пациенту рекомендовано постоянное наблюдение пульмонолога или терапевта. В случае разрастания опухоли показано хирургическое вмешательство. Новообразование удаляют вылущиванием легочной ткани или путем резекции. Решение в данном случае принимает врач.

Гамартома гипотоламуса. Лечение опухоли длительное, включающее в себя применение противосудорожных препаратов и агонистов к рецепторам лютеинизирующего гормона. Операция проводится по особым показаниям.

Гамартома молочной железы при бессимптомном течении нуждается в постоянном наблюдении врача. Удаление гамартомы молочной железы рекомендовано в случае роста опухоли и получении анормальных результатов биопсии. Лампэктомия – операция по удалению опухоли, которая проводится под общим наркозом. Больному делается небольшой разрез на груди, через который вводят зонд, подключенный к вакууму, и удаляют новообразование. Хирургическое вмешательство считается малоинвазивным с минимумом осложнений.

Гамартома головы что такое

Научный доклад «Гамартома гипоталямуса» на СНК кафедры детской неврологии РГМУ (зав.кафедрой профессор Петрухин А.С.) Запольского Кирилла Владимировича.

Гамартома гипоталямуса – это вариант нейрональной опухоли, которая по морфологической классификации соответствует ганглиоцитоме (доброкачественная опухоль из элементов симпатических нервных ганглиев). В чистом виде встречается достаточно редко и микроскопически выглядит как скопление дифференцированных нервных клеток, которые, однако, имеют некоторые отличия от нормальных нейронов.

Это проявляется в увеличении площади ядра, наличии двуядерных клеток, смещении субстанции Ниссля к периферии клетки.

Ганглиоцитомы по всей видимости не опухоли, а своеобразные пороки развития – нейрональные гетеротопии. Динамическое рентгенологическое наблюдение за неоперированными больными с ганглиоцитомами на протяжении нескольких лет зачастую не выявляет признаков роста опухоли.

Если ганглиоцитома локализуется в области дна 3 желудочка, то как правило она замещает сосочковые тела; в этом случае опухоль носит название нейрональной гамартомы дна 3 желудочка (гипоталямуса), которая имеет характерные эндокринологические проявления в виде синдрома преждевременного полового созревания.

Связь ганглиоцитом с дизэмбриогенезом проявляется также в виде наличия у больных других пороков развития организма – синдактилии, ихтиоза и т.д.

Крайне редко могут встречаться злокачественные варианты, которые характеризуются наличием многоядерных нейронов и обилием патологических митозов.

Гамартома гипоталямуса представляет особый клинический интерес, так как она может реализовать все возможные отклонения, связанные с функционированием гипоталямуса, которые обобщаются в понятии «гипоталямический синдром».

Прежде чем приступить непосредственно к рассказу о этой патологии, позвольте сделать небольшое вступление, в котором я напомню роль гипоталямуса в организме человека.

Гипоталямус образует нижние отделы промежуточного мозга и участвует в образовании дна 3 желудочка. К гипоталямусу относятся: зрительный перекрест, зрительный тракт, серый бугор с воронкой, а также сосцевидные тела.

В гипоталямусе различают три основные гипоталямические области скопления различных по форме и размерам групп нервных клеток:

переднюю, regio hypotalamica anterior;

промежуточную, regio hypotalamica intermedia;

заднюю, regio hypotalamica posterior.

Скопления нервных клеток в этих областях образуют более 30 ядер гипоталямуса.

Нервные клетки ядер гипоталямуса обладают способностью вырабатывать секрет (нейросекрет), который по отросткам этих же клеток транспортируется в область гипофиза. Такие ядра получили название нейросекреторных ядер гипоталямуса.

В передней области гипоталямуса находятся супрооптическое (надзрительное) ядро и паравентрикулярные ядра. Отростки клеток этих ядер образуют гипоталямо-гипофизарный пучок, заканчивающийся в задней доле гипофиза.

Так же различают ядра задней области гипоталямуса и ядра промежуточной области гипоталямуса.

Ядра гипоталямуса связаны довольно сложно устроенной системой афферентных и эфферентных путей. Поэтому гипоталямус оказывает регулирующее воздействие на многочисленные вегетативные функции организма. Нейросекрет ядер гипоталямуса способен влиять на функции железистых клеток гипофиза, усиливая или тормозя секрецию ряда гормонов, которые в свою очередь регулируют деятельность других желез внутренней секреции.

Наличие нервных и гуморальных связей гипоталямических ядер и гипофиза позволило объединить их в гипоталямо-гипофизарную систему.

Опытным путем было доказано, что раздражение гипоталямической области ведет к реакциям, характеризующимся возбуждением нейронов вегетативной системы. Это клинически важно, т.к. в зависимости от топики поражения гипоталамуса будут возникать те или иные вегетативные нарушения.

Раздражение заднего и латерального ядра гипоталямуса вызывает реакции, характерные для возбуждения симпатической нервной системы (мидриаз, сокращения мышц, поднимающих волос; повышение А/Д; учащение сердцебиения, уменьшение перистальтики). При этом раздражение переднего отдела гипоталямуса более сказывается на парасимпатическом отделе вегетативной нервной системы.

Разрушение ядер гипоталямуса нарушает теплорегуляцию и водный обмен, а также нарушается обмен углеводов и жиров.

Гипоталямус находится в тесной морфологической и функциональной связи с гипофизом. Особенно это проявляется в регуляции водно-солевого обмена. При перерезке tractus supraopticus – нервного пути, связывающего гипоталямическую область с задней долей гипофиза, ведет к несахарному мочеизнурению, полиурии.

Гормоны гипоталямуса подразделяются на 2 категории: рилизинг-гормоны, стимулирующие высвобождение определенного гормона гипофиза, и рилизинг-ингибирующие – подавляющие секрецию гормонов гипофиза.

Замечательным является тот факт, что гипоталямус и гипофиз расположены снаружи от гематоэнцефалического барьера, что позволяет им реагировать на концентрации циркулирующих в крови гормонов и других компонентов крови, а гормональным продуктам гипоталямуса и гипофиза легко попадать в кровеносную систему. Это позволяет высшим отделам эндокринной системы всегда иметь информацию о состоянии гомеостаза организма и своевременно корректировать различные отклонения.

Гормоны гипоталямуса переносятся в переднюю долю гипофиза через сосудистую воротную систему, очень похожую на воротную систему печени. Капилляры гипоталямуса идут к сплетению вен, спускающемуся по гипофизарной ножке. Венозная система разветвляется, образуя еще одну сеть капилляров, обеспечивающую в клетках передней доли гипофиза относительно высокую концентрацию гипоталямических гормонов.

Концентрации гипоталямических гормонов в периферической крови очень малы, что указывает на преимущественно местное регулирующее влияние гормонов гипоталямуса.

Некоторые рилизинг-гормоны гипоталямуса обнаружены также в других тканях – в головном мозге, поджелудочной железе и желудочно-кишечном тракте. Значение этого факта пока неизвестно.

Ядра гипоталямуса имеют множественные связи с расположенным выше средним мозгом. Так, супраоптическое ядро, известное как супрахиазматическое ядро, служит внутренним пульсовым генератором для своеобразных внутренних часов, координирующих ритм секреции гормонов. Свет, поступающий через оптическую систему, запускает механизм, посредством которого он влияет на определенные параметры гормональной секреции. Другие центры мозга передают информацию о сне, в разные фазы которого изменяется температура тела и концентрация гормона роста и кортизола.

Гипоталямус занимает центральное место среди неспецифических структур мозга. Основная функция гипоталямуса – осуществление интегративных процессов между психической, соматической, вегетативной и эндокринной функциями в организме человека – основана на существовании множества связей его структур с другими отделами нервной и эндокринной системы. Через гипоталямус проходит поток импульсов, регулирующих деятельность внутренних органов по невральным путям и через нейро-эндокринные аппараты. Структуры гипоталямуса тесно связаны между собой, получают информацию о состоянии внешней и внутренней среды и имеют выходы к коре головного мозга и спинному мозгу.

На конференции по физиологии и патологии гипоталамуса (1964 год) было выделено 9 клинических форм: вегетативно-сосудистая, вегетативно-висцеральная, нейроэндокринно-обменная, нарушение терморегуляции, гипоталямическая эпилепсия, нейро-трофическая, нервно-мышечная, нарушение сна и бодрствования, неврозоподобная, психопатологическая формы (А.М. ВЕЙН). Эти формы детерминированы поражением тех или иных отделов гипоталямуса. В настоящее время т.н. гипоталямическая эпилепсия имеет лишь историческое значения, так как по современным взглядам и классификации эпилепсии такой формы не существует.

Любые проявления этих патологических состояний могут рассматриваться в рамках так называемого гипоталямического синдрома (здесь: несахарный диабет (при недостаточности выработки вазопрессина), синдром Пархона (при избыточной выработке вазопрессина), гигантизм – нанизм (при изменении выработки соматотропного гормона), и т.д.).

Гипоталямические эндокринные синдромы имеют характерные особенности и все же не могут быть диагностированы без исключения поражения гипофиза и периферических желез.

Так же могут быть нарушения в терморегуляции, всех видов обмена, нарушении сна (патологическая сонливость), психо-эмоциональной сфере (субстрат – лимбико-ретикулярная система) – это приводит к вторичному поражению вегетативной нервной системы с возможностью формирования психосоматических заболеваний.

Диагностика опухолей гипоталямуса.

Опухоли головного мозга составляют около 4-5 % органических поражений нервной системы.

Опухоли головного мозга составляют около 4-5 % органических поражений нервной системы.

Опухоль оказывает воздействие на структуру мозга и вызывает появление очаговых симптомов соответственно зоне, в которой она образовалась, по соседству и на расстоянии. Сдавливая кровеносные сосуды, опухоль вызывает дисциркуляторные расстройства.

Симптомы при опухолях головного мозга разделяются на очаговые, общемозговые и отдаленные. Симптоматика зависит от локализации, морфологии, величины, темпа роста опухоли и воздействия других патогенных факторов. Опухоль разрушает мозговое вещество, сдавливает окружающую ткань, вызывает нарушения кровообращения, перифокальный отек. Если опухолью нарушается ликвородинамика мозга, то развивается гидроцефалия.

КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ ГИПОТАЛЯМУСА ИЛИ ГИПОФИЗА.

1) передний гипоталямус:

— гипертермия

— инсомния (бессонница)

— несахарный диабет

— истощение

2) задний гипоталямус:

— гипотермия

— пойктилотермия

— гиперсомния, кома

— апатия

— ипсилатеральный синдром Горнера.

3) медиальный гипоталямус:

— гипердипсия (чрезмерное питье жидкости)

— несахарный диабет

— синдром неадекватной секреции АДГ

— ожирение

— амнезия

— гневливая аффективность

— карликовость

4) дугообразное ядро и воронка:

— гипопитуатаризм

5) латеральный гипоталямус:

— адипсия (снижение употребления жидкости)

— истощение

— апатия

ПОРАЖЕНИЯ ЗРЕНИЯ ПРИ ОПУХОЛИ В ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОЙ ОБЛАСТИ.

Развивается синдром по хиазмальному типу (характер офтальмологических изменений зависит от локализации новообразования и от преимущественного направления роста этого новообразования): выявляются битемпоральное сужение поля зрения или гемианопсия.

При возникновении патологии в головном мозге появляются определенные изменения в органе зрения (глаза – это часть мозга). Причем интересен тот факт, что офтальмологические проявления патологии мозга могут возникнуть намного раньше, чем манифестация самого заболевания. Это важно для своевременной диагностики заболеваний ЦНС.

Исходя из того, что любое заболевание генетически детерменированно, была выявлена положительная корреляция между различными патологическими состояниями (в частности опухолей ЦНС) и изменениями на радужной оболочке глаза (т.н. иридологические симптомы). При опухолевых процессах в головном мозге можно наблюдать определенные иридологические симптомы в области проекции головного мозга на радужной оболочке глаза (цилиарный пояс 11.00 – 1.00) в виде наличия лакун и пигментных пятен.

Офтальмоскопически чаще выявляются несколько расширенные вены, пониженное систолическое и диастолическое давление в центральных артериях сетчатки, иногда – дистрофические изменения в сетчатке и атрофия зрительного нерва, редко – застойный диск зрительного нерва; у больных с выраженными вегето-трофическими нарушениями возможно появление ранней двусторонней катаракты, а иногда – некоторое повышение внутриглазного давления.

На сегодняшний день золотым стандартом считается МРТ-исследование головного мозга при подозрении на опухоль. Данная методика в большинстве случаев визуализирует патологический очаг. Но следует помнить, что гамартома гипоталямуса – это образование, которое построено из тех же клеток мозга, а изменения могут происходить лишь на клеточном уровне. Следовательно, при окончательных выводах необходимо оперировать комплексом диагностических критериев, в первую очередь – клиника. Так же не стоит забывать и о том, что локализация гамартомы гипоталамуса может быть вне гипоталамуса (если опухоль появилась вследствие нарушения миграции эмбриональных клеток гипоталамуса).

Образование гамартомы происходит в эмбриогенезе за счет генетически детерминированного нарушения роста и дифференцировки клеток одного или нескольких зародышевых листков на ранних стадиях развития зародыша.

Таким образом это образование, состоящее из клеток, которые как бы задержались в своей дифференцировке и находятся в состоянии «перманентной эмбрионизации».

Клетки гамартомы отличаются от нормальных клеток ткани по количеству, распределению внутри органа, структуре и морфологии. Элементы гамартомы склонны подчиняться системе регуляции роста клеток данного органа и способны к изменениям во времени, как и нормальные клетки. Однако они все-таки имеют несколько большую, чем нормальные клетки, склонность к пролиферации и неопластической трансформации, что иногда приводит к образованию соответственно доброкачественных и злокачественных опухолей. На основании этого гамартому расценивают как опухолевидный врожденный порок развития (или эмбриональную опухоль) с бластоматозными тенденциями.

При попытках объяснить этиологию заболевания были высказаны многие мнения, среди которых: двухэтапные мутации, эпигенетические детерминанты, нестабильность хромосом (при этом феномене дети рождаются с характерными для данной патологии уродствами, с преждевременным старением, неврологические нарушения, кожные проявления, иммунодефицитные состояния, и др.). Но ни одна из теорий не нашла в настоящее время достоверного подтверждения.

На определенной стадии эмбрионального развития происходит включение патогенного гена.

В результате действия патологических генов происходит нарушение комплекса биохимических реакций, что приводит к изменению программы роста, дифференцировке клеток пораженных зародышевых листков. В некоторый период развития клетки испытывают недостаток в индукторе развития, происходит «недодиффереенцировка», неполная миграция. Таким образом клетки гамартомы являются малодифференцированными (полипотентными).

В дальнейшем, клетки гамартомы подчиняются тенденции роста клеток органа, в котором они располагаются.

Будучи низкодифференцированными они имеют большую способность при действии экзо- и эндогенных факторов к неконтролируемому росту и неоплазии.

В нарушении развития эмбриональных клеток, приводящих к образованию гамартомы, считают прямые воздействия клетка-клетка, в которых участвуют специфические рецепторы на мембранах, а также воздействие аутокринных, паракринных и эндокринных факторов.

В результате происходит изменение физиологии и функций клеток, в частности функций их мембранных структур (комплекс Гольджи, ЭПР). В целом происходят торможение синтеза и созревания специфических субстанций, увеличение роста клеток, увеличение экстрацеллюлярного матрикса с фибриллярным компонентом (глиальных волокон в гамартомах ЦНС), повышение васкуляризации всех гамартом.

Все эти процессы по принципу обратной связи оказывают влияние на локальную экспрессию патологического гена.

Теории нарушения эмбриогенеза.

При многих факоматозах (эмбриональных опухолях) клетки гамартом не соответствуют или не полностью соответствуют типу ткани органа, в котором находятся, т.е. имеет место гетеротопия. Так как нарушение регуляции клеточного роста начинается на ранних стадиях эмбриогенеза, то и гамартомы могут находиться в организме в соответствии с расположением эмбриональных структур.

Сосудистая теория.

Было высказано предположение о механизме развития гамартомы, который развивается в связи с аномальным развитием сосудистой сети эмбриона. При большинстве гамартом всегда повышенная васкуляризация, вокруг сосудов наблюдаются кальцификации.

Предполагалось, что аномальные нейроны являются результатом дегенерации ранее нормально развитых клеток, а дегенерация происходит за счет дефекта кровотока по аномально развитым сосудам.

Несмотря на то, что о гамартомах гипоталямуса известно уже давно, из прижизненная диагностика стала возможной лишь с введением в практику магнитно-резонансных томографов, в то время как раньше они обычно описывались в качестве секционной находки.

В 70 % случаев при гипоталамической гамартоме ведущим синдромом является преждевременное половое развитие. При этом сбои в функционировании эндокринной системы приводят не только к изменениям, связанным с ППР; так же происходит заметное опережение костным возрастом паспортного, что можно оценить на рентгенограммах кистей и предплечий. В норме к 9 годам появляется гороховидная кость (располагается в толще сухожилия локтевого сгибателя запястья) и другие сесамовидные кости скелета. При гамартоме гипоталамуса обнаруживается достаточно сильная динамика развития скелета и формирование этих особенностей скелета может наблюдаться уже в 3-4 года.

Чрезмерно бурное созревание скелета обусловлено тем, что нарушается баланс между выработкой в гипоталамусе релизинг-фактора гормона роста (РФГР) и рилизинг-ингибирующим гормоном (соматостатином) в сторону увеличения первого. Вследствие этого увеличивается секреция гипофизом гормона роста и его концентрация в крови превышает норму, что приводит к патологично быстрому развитию скелета. Гормон роста также в печени стимулирует выработку инсулино подобного фактора роста (ИФР-1), называемого также соматомедином С – это белок необходим для дифференцировки и клонального развития хондроцитов, особенно в эпифизарных ростовых пластинках.

1) институт нейрохирургии им. Н.Н. БурденкоМальчик, 8 лет, поступил на лечение по поводу гипоталямического синдрома и пароксизмальных состояний, которые наблюдались несколько раз в течение года. Последние выражались в виде переживаний страза смерти с яркими зрительными видениями, будто бы с мимолетным помрачением сознания. Каждый раз после такого приступа мальчик засыпал. На фоне противосудорожной терапии (финлепсин полтаблетки 3 раза в день) приступы были купированы.

Ребенок от 3-й беременности (1-я беременность – срочные роды, мальчику сейчас 16 лет, здоров; 2-я беременность – аборт по желанию). Следует отметить, что в период беременности (1986 – 1987 гг.) мать ребенка жила в Новозыбковском районе Брянской области, т.е. в год Чернобыльской катастрофы и на наиболее зараженной в результате нее местности. Беременность и роды протекали без осложнений, ребенок закричал сразу, рос и развивался нормально. При рождении у него была выявлена брахидактилия с синдактилией (4-5 пальцы на левой кисти и 2-3, 4-5 пальцы на правой кисти) и рудиментарной постаксиальной полидактилией кисти справа, по поводу чего был оперирован. Ребенок всегда был повышенного питания, отмечалась сонливость днем.

При физикальном обследовании отмечается ожирение 1 степени. Физическое развитие соответствует возрасту. Выявляются стигмы дисморфогенеза: гипертеллоризм, эпикант, короткий широкий нос, клинодактилия, камптодактилия, трехфаланговый большой палец правой ноги.

Мальчик-левша, фон настроения повышен, общителен, контактен, развит по возрасту, отмечается эмоциональная неустойчивость. Неврологический статус без особенностей.

На магнитно-резонансной томограмме визуализируется тетросупраселлярное объемное образование, выполняющее просвет ретрохиазмальной и межножковых цистерн, переднюю цистерну моста. По интенсивности сигнала оно не отличалось от белого вещества головного мозга. При внутривенном введении Gd-DTPA усиления контрастности образования по сравнению с мозговым веществом не наступило.

ЭЭГ: общемозговые изменения биопотенциалов ирритативного характера в виде экзальтации основного ритма с диффузными эпилептиформными зонами и признаками «заинтересованности» диэнцефально-стволовых структур.

Ввиду неясности природы объемного образования была произведена стереотаксическая биопсия (СТБ) последнего. Гистологический диагноз – мозговая ткань.

Образование было расценено как гамартома гипоталямуса. Ввиду отсутствия признаков очагового поражения ствола мозга и черепно-мозговых нервов, сравнительно умеренной выраженности диэнцефального синдрома, эффективности противосудорожной терапии, а также отсутствия роста гамартомы от операции было решено воздержаться и оставить мальчика под наблюдением.

2) случай гамартомы гипоталямуса описан в 1993 году Kan Chend и соавт. Мужчина 31 года, страдающий от приступов парестезий в левой руке в течение 1 месяца до поступления в госпиталь. При рождении у него также было 6 пальцев на ноге. Неврологической и эндокринной патологии выявлено не было. На МРТ определялось объемное образование гипоталямуса ретро-супраселлярной локализации, располагающееся в межножковой цистерне. СТБ образования выявила ткань, характерную для нормального серого вещества гипоталямуса. Хирургическое удаление гамартомы также предпринято не было.

3) J.Valdueza и соавт. описывают больную 27 лет; при рождении у нее была отмечена полидактилия, по поводу которой она перенесла хирургическую операцию; с 4-летнего возраста девочка страдала височной эпилепсией. С детства отмечается некоторое отставание в речевом развитии и снижение памяти. В 15-летнем возрасте присоединились приступы насильственного смеха. При осмотре неврологического дефицита и эндокринных расстройств выявлено не было. Дважды, с интервалом 5 лет, ей произведена магнитно-резонансная томография, выявившая небольшое (до 1,5 см. в диаметре) объемное образование, прилежащее ко дну III желудочка и мамиллярным телам. Образование не накапливало контрастного вещества и за 5 лет не претерпело никакой динамики в своем развитии. СТБ не производилась, но данные МРТ и отсутствие роста за 5 лет позволили предположить гамартому. При лечении противосудорожными препаратами было достигнуто купирование приступов височной эпилепсии, хотя насильственный смех остался. Хирургическое лечение гамартомы не предпринималось из-за умеренной выраженности судорожного синдрома и риска повредить структуры гипоталямуса. Чрезвычайно интересен наследственный анамнез пациентки: три ее дяди по линии отца имели полидактилию и отставали в умственном развитии. Один дядя страдал от приступов насильственного смеха и в возрасте 33 лет погиб, отравившись газом. Вскрытие не производилось.

1) гамартома головного мозга и, в частности, гипоталямуса – это проявление комплексного порока развития, при котором наряду с поражением мозга можно выявить поражения других органов и систем.

2) При обследовании больных с гамартомами головного мозга следует привлекать специалистов-генетиков, что может помочь найти или заподозрить и другие пороки развития.

3) Гамартомы гипоталямуса могут проявлять себя синдромом преждевременного полового развития (76%), приступами насильственного смеха, поведенческими нарушениями, отставанием в умственном и физическом развитии, эпилепсией (46%).

Начинать лечение гормонально-неактивных гамартом гипоталямуса следует с медикаментозной терапии, а при ее неэффективности предпринимать хирургическое удаление гамартомы, что в ряде случаев дает хороший эффект.

Список используемой литературы.

1) Атлас опухолей ЦНС

2) Анатомия человека (под ред. М.Р.Сапина)

3) Неврологические синдромы (В.Л.Голубев, А.М.Вейн)

4) Патофизиология эндокринной системы (Вильям М. Кетттайл, Рональд А. Арки)

5) Клиническая иридология (Е.С. Вельховер)

6) Атлас патологии глазного дна (Кацнельсон Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И.)

7) Неврология и психиатрия им. Корсакова 1996 г., т.96 №4, с.110-116.

8) Вопросы нейрохирургии им. Бурденко 1997г., №1, с.40-42.

9) Фармокологический справочник VIDAL 2005 год.