дикое поле это в истории

Степь, чем дальше, становилась прекрасней. никогда плуг не проходил по неизмеренным волнам диких растений. Одни только кони скрывались в них, как в лесу, вытаптывали их. Ничего в природе не могло быть лучше. Вся поверхность земли представлялся зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионами разных цветов. Черт вас возьми, степи, как вы хороши!

Местоположение

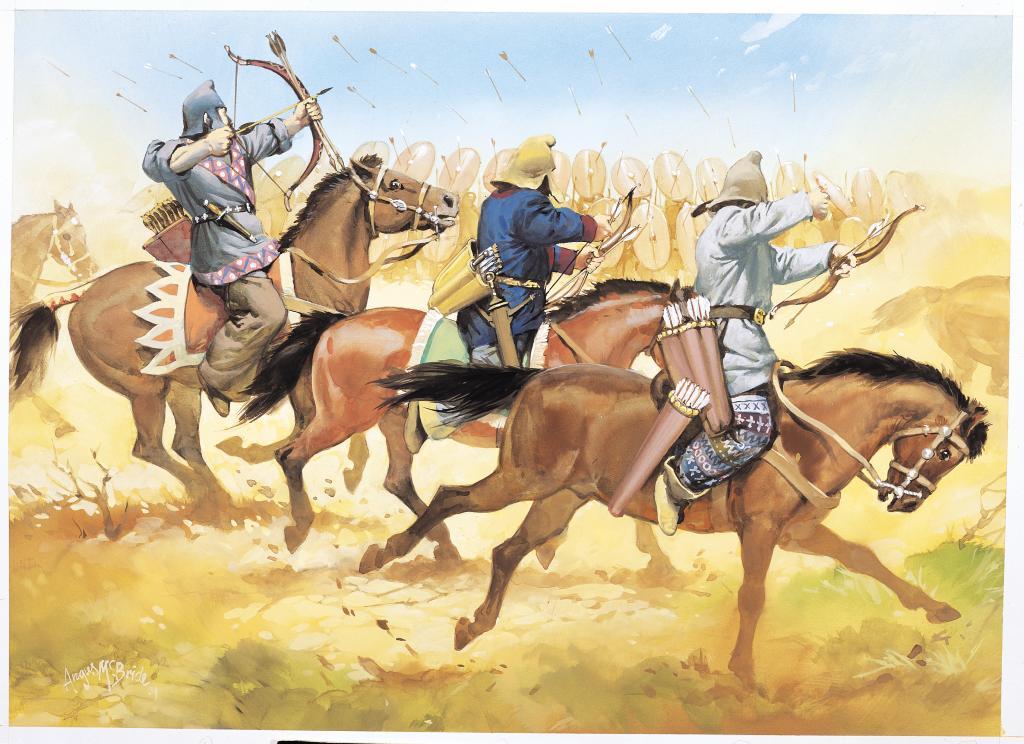

Название получили безлюдные приазовские степи и пространства Причерноморья. Четко очерченных, не вызывающих споров границ у Дикого поля никогда не было. Античные авторы упоминали побережье Черного моря (у греков – Понтийского моря) как земли, принадлежащие скифам. Малое количество проживающего там населения и отсутствие охраняемых границ приводили к постоянным набегам степных кочевых народов: сарматов, печенегов и половцев. Последние создали на этих территориях государство, известное как Половецкая степь.

Попытки защититься

Нашествие монголо-татар в середине XIII века привело к уничтожению местного населения. Долгое время земли оставались незаселенными. Дикое поле – это степные почвы, пригодные для земледелия и скотоводства, но постоянно пересекающие их кочевники не давали возможности населению осесть. До конца XVI века Половецкая степь была всего лишь постоянным местом сражений между Русью, Великим княжеством Литовским и Ордой.

Строительство Засечной полосы

Строительство защитных сооружений началось в правление Ивана Грозного, в 1550 г. Рылись рвы, насыпались валы, ставились сторожевые башни, создавались преграды из поваленных деревьев (засек). Фортификационное сооружение протянулось от Харькова до Заволжья и получило название Большой засечной полосы. Освоение новых территорий требовало притока населения, поэтому правительство выработало ряд стимулирующих мер. Переселенцам безвозмездно предоставлялись земельные наделы, а также право беспошлинных винокурения и соляного промысла. Помимо этого, прибывших на постоянное место жительства освободили от податей и разрешили создавать собственные органы самоуправления.

Москва покоряла Дикое поле не из-за недостатка земель. Единственной причиной, по которой строились защитные сооружения, была необходимость защититься от крымской угрозы, обезопасить население от угона в плен. Сооружение засечной черты стало частью большой государственной программы по созданию оборонительной линии.

Заселение территорий

Дикое поле — это территории, постепенно присоединенные к российской империи в ходе войн с Крымским ханством и Османской империей и получившие название Новороссия.

Первыми на земли прибыли солдаты. Чтобы не платить им «хлебное жалование», переселенцев обязали заниматься земледелием. Так появились однодворцы юга России — служивые, имеющие один двор, поместье. В XVIII веке, по мере увеличения заселявшихся территорий Дикого поля и возникновения городов, заставы сменили города. Однодворцам отменили налоговые льготы, они стали платить сначала подворовую, позже подушную подать. Заселению степных территорий помогли донские казаки, основавшие города Харьков, Белгород, Сумы, Чугуев и другие; а также польские шляхтичи, основавшие Олешню и Ахтырки. Во главе местного самоуправления стоял воевода, назначаемый Москвой.

Регион, образовавшийся между границами трех государств, России, Крымского ханства и Речи Посполитой, в XVII-XVIII веках получил название Слободской Украины, или Слобожанщины. Местное население имело здесь определенные вольности. Преимущественно это были украинцы, отсюда и пошло название.

Рост населения за счет беглых

В настоящее время

Интересно, что несмотря на полное отсутствие русского населения сотнями лет сохранялись славянские названия городов и рек. Так, например, города Змеев и Донец, сожженные татарами в XII веке, упоминаются первый раз в Слове о полку Игореве (XII век), второй раз — в Ипатьевской летописи (XVII век). Река Харьков также упоминается в письменных источниках XII и XVII веков.

В настоящее время территория Дикого поля — это:

Теперь вы знаете, что представляет собой Дикое поле.

Тайны мира и человека

Дикое поле в истории России

Известно, что в России не было типичного для многонациональных западных империй разделения на метрополию (национальное государство) и колониальную периферию в качестве донора. Наоборот, колониальный характер расширения Российской империи способствовал формированию системы центр – провинция – пограничье.

Как правило, пассионарные люди концентрировались не в заморских колониях, а в столицах и на динамической границе государства (фронтир, «засечные» и другие укрепленные линии). Происходило перераспределение материальных и духовных (пассионарных) сил из центра и провинции в пограничье. Многовековой исход из исторического ядра Московской Руси землепроходцев, казаков, ссыльных, раскольников и старообрядцев, репрессированных и раскулаченных, целинников и романтиков обескровил центральные районы, которые незадолго перед распадом СССР пришлось объявлять «новой» зоной освоения Нечерноземья, что уже само собой было предвестником беды. А после распада советской державы миллионы русских оказались за границей Большой Родины.

Особо в Русском государстве выделялось Подстепье — граница леса и степи. Здесь пролегала южная и юго-восточная граница государства и после распада Золотой Орды шла колонизация.

Так выглядели границы русских земель в конце 14 века. Выделялись Новгородская республика и Великое княжество Московское.

После распада Монгольской империи на её восточных границах образовалась Золотая Орда.

По мере распада Золотой Орды и ослабления Казанского, Астраханского и Крымского ханств российский фронтир (граница) постепенно смещался на юго-восток в Дикое Поле.

Территории преимущественно бывшей Золотой Орды, Казанского и Астраханского ханства, присоединенные к Русскому государству в 1490 – 1600 годы (темнозеленый цвет)

Сохранились тульские лесные засеки шириной от 2 до 5 км, расположенные на границе лесостепи и степи (Дикого Поля) с дубравами, ясеневыми и липовыми лесами. В средневековье здесь создавались заграждения из поваленных деревьев и рвов. Большая засечная линия, смещаясь на юго-восток, имела стратегическое значение до 17 века. Тульская пограничная черта сменилась Белгородской и Симбирской чертой. В 1680 году возникла Изюмская черта, намечалось строительство Сызранской черты.

Архивные документы датируют 17 веком появление на целинных землях Дикого Поля первых переселенцев — великороссов и малороссов из Речи Посполитой. В Русском государстве на южную границу переселяли в первую очередь служилых людей. Существует несколько легенд о переселении малороссов, но достоверно известно, что бежали люди от Руины.

В охваченной Руиной Малороссии шли частые восстания казаков и холопов. Крестьяне бежали от нестабильности на восток в черноземные степи Дикого Поля. В эпоху Руины в конце 17 века произошел раздел мятежной Малороссии, в которой жило около 4 млн. человек, между Польшей и Россией. В результате со временем произошли существенные изменения в менталитете украинцев. Земли Слободской Украины, занимавшие обширные территории к востоку от Полтавы, формально входили в Российскую империю, но были практически безлюдны из-за угрозы татарских набегов. Царское правительство охотно позволяло селиться здесь беженцам с раздираемой распрями Украины. В середине 18 века украинским беженцам на новых землях была предоставлена автономия по казацкому образцу.

Колонизация Дикого Поля активизировалась в период Северной войны, начавшейся в 1700 году и длившейся два десятилетия. Украинские казаки частично поддерживали шведов, турок и русских, решая главную национальную идею — «под кого залечь». Для гетмана Ивана Мазепы «европейский выбор» закончился поражением.

Весной 1700 года на воронежской верфи, расположенной на Белгородской пограничной линии, спустили на воду первый российский линейный 58-пушечный корабль «Гото Предестинация», построенный по чертежам царя Петра Первого. В июле по итогам русско-турецкой войны 1686 – 1700 годов был подписан Константинопольский мирный договор России с Османской империей. Россия получила Азов с прилегающими землями и крепостями: Таганрог, Павловск, Миус, были ликвидированы турецкие крепости в Приднепровье. Отменялась ежегодная дань крымскому хану. Это историческое событие послужило началу интенсивному освоению Дикого Поля великороссами и малороссами.

После организации пограничной сторожевой службы в Диком Поле и особенно после строительства крепостей на Волге от Астрахани до Самары «пустопорожние» целинные земли начинают осваивать служилые государевы люди и беглые крестьяне.

Следующая волна переселенцев-малороссов связана с упразднением Запорожской Сечи, которое началось при Петре I и закончилось в 1775 году при Екатерине II.

В советской историографии была популярна теория о заселении Дикого Поля преимущественно беглыми крестьянами, бежавшими от крепостного ига. В действительности, главной силой колонизации было сословие государственных крестьян, которые в отличие от помещичьих крестьян считались лично свободным, но прикрепленным к земле. Это сословие было оформлено указами Петра I из остатков не закрепощённого земледельческого населения, включая сибирских пашенных крестьян и однодворцев (служилых людей на черноземном пограничье Дикого Поля).

Численность государственных крестьян увеличилась за счет конфискации Екатериной II церковный владений Русской православной церкви, присоединенных территорий, бывших крепостных конфискованный имений шляхтичей Речи Посполитой и др.

Численность государственных крестьян пополняли беглые крепостные крестьяне, оседавшие на осваиваемых землях Новороссии, Северного Кавказа, Нижнего Поволжья и т. д. Переход беглых крепостных крестьян в разряд государственных негласно поощрялся императорской властью. Иностранные колонисты (немцы, греки, болгары и т. п.) так же увеличивали численность государственных крестьян, получивших самоуправление в рамках сельской общины.

В колонизации Дикого Поля принимали участие дворцовые крестьяне, принадлежавшие царю и членам царской семьи, их основной обязанностью было снабжение царского двора продовольствием. В 1753 году большая часть дворцовых крестьян была освобождена от барщинных и натуральных повинностей и переведена на денежный оброк. Экономическое положение дворцовых крестьян было несколько лучше по сравнению с помещичьими крепостными крестьянами, они пользовались большей свободой в хозяйственной деятельности. Среди них выделялись богатые крестьяне, торговцы и ростовщики. По реформе 1797 года дворцовые крестьяне были преобразованы в удельных крестьян. Созданные удельные ведомства осуществляли управлением имуществом императорской семьи, включая удельных крепостных крестьян.

Коммуникационная природа пограничья с относительной экономической свободой, интенсивным торговым и информационным обменом способствовала становлению талантов. Так, например, «Орловское пограничье» дало созвездие талантов: Тютчев, Лесков, Фет, Леонид Андреев, Писарев, Бунин, Пришвин, Михаил Бахтин и Сергей Булгаков. В пограничье возник гений Льва Толстого. Усадьба Ясная Поляна расположена в засечном лесу. В плодородном подстепье — малая родина Алексея Кольцова и Ивана Никитина, Андрея Платонова и Есенина. В юго-восточном пограничье в Поволжье родились Радищев, Карамзин, Белинский и Куприн.

Природные ландшафты месторазвития через страстную ностальгию вызывают у творческих людей высокую энергетику эмоционально-ценностного восприятия мира и способствуют созданию продуктов кристаллизованной пассионарности. Классическим образцом описания ландшафта жизни является творчество Ивана Бунина, создавшего пронзительную лирико-философскую повесть «Жизнь Арсеньева», ставшей гимном не только Срединной России — Подстепья, но и одной из вершин русской и мировой литературы.

Через философско-созерцательное и сверхчувственное отношение к природе раскрыты ландшафты души человеческой. Это история открытия счастья творчества и становления духовного мира человека, невозможного без гимна любви к природе и женщине — матери.

via

ДИКОЕ ПОЛЕ

Дикое поле — территория неразграниченных и малозаселенных причерноморских и приазовских степей, расположенных между Днестром на западе и Доном и Хопром на востоке.

Термин «Д. п.» ввел в 1648 французский инженер и картограф Г. Левассёр де Боплан как синоним безлюдных пространств Причерноморья. Степи Д. п. были пригодны для развития земледелия и скотоводства, что способствовало их освоению со времен Древнерусского государства. Этому, однако, препятствовали набеги степных кочевников. Для защиты от них направлялись княжеские дружины и создавались сторожевые посты, из которых вырастали поселения и города.

Заселение Д. п. продолжилось в XV—XVI вв. переселенцами с Сев.-Вост. Руси. Часть Д. п. находилась под контролем казаков. В XVI—XVII вв. московские правители, продвигаясь на территорию Д. п. для ведения эффективной борьбы против крымско-татарской экспансии, создавали оборонительные сооружения (крепости, засеки, земляные валы и рвы), сторожевую службу. На оборонительных линиях селились служилые люди. Активная внутренняя политика российских императоров 2-й половины XVIII в. не только ликвидировала опасность вторжения через Д. п. в пределы России кочевых племен, но и сделала возможным социально-экономическое освоение этих территорий, подготовившее их окончательное включение в состав Российской империи.

Лит.: Бутенко Ю. А. Дикое Поле в период раннего средневековья (середина V — середина XI в. н. э.). Харьков, 2014; Каргалов В. В. Оборона южной границы Российского государства в первой половине XVI столетия. Л., 1977; Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами в XVII веке. М.—Л., 1948; Солодкин Я. Г. О происхождении топонима «Дикое поле» // Проблемы исторической демографии и исторической географии Центрального Черноземья и Запада России. Брянск, 1996.

Дикое поле

Связанные понятия

Донской край в древнее время входил в пределы местности, называвшейся сначала у греков Скифией (или Скитией); у римлян Сцитией, нередко Танаисом (по реке Танаису, нынешнему Дону); у римских историков І века — Сарматией; у днепровских руссов — Хазарией; у арабов — Казарией и Газарией; у Константина Багрянородного (X век нашей эры) — южное Подонье (до Кавказа названо Казахией).

Упоминания в литературе

Связанные понятия (продолжение)

Русские памятники XI—IX тысячелетий до нашей эры, найденные у станции Сероглазово Астраханской области дали название сероглазовской культуре (Кугат IV, Кулагайси, Каир-Шак 1, Каир-Шак III,Тентек-Сор, Же-Калган). Неолитические стоянки обнаружены в междуречье Волги и Урала, в Рынь-песках, в районе Досанга, Сероглазова, Караузека. К эпохе энеолита в Астраханской области относятся стоянки прикаспийской культуры — Кок-Мурун, Шошак III,Тау-Тюбе Западная, Караузек, Кошалак. В среднем бронзовом веке.

В истории России Великим Лукам выпала особая роль — роль города-воина, города-щита, опорного пункта в Западном порубежье, которую он выполнял на протяжении более чем восьми веков.

Тушины (груз. თუშები — ) — этнографическая группа грузин. Живут в Ахметском районе, Грузии, г. Ахмета, в бассейне р. Тушетская Алазани, а также компактными поселениями в некоторых районах Восточной Грузии, до середин 20 века проживали на своей исторической области Тушетии на крайнем северо востоке Грузии. Говорят на тушинском диалекте грузинского языка. Общая численность около 30 000 человек.

Забайкальский край образован 1 марта 2008 года в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.

Дикое Поле: какой была жизнь в пограничной зоне

Диким Полем называли земли, раскинувшиеся вдоль от Днестра до Дона. Эта территория, сейчас густо заселенная, когда-то была голой степью, по которой, как перекати-поле, бродили кочевые племена. Тем, кто пытался в этой местности вести оседлый образ жизни, особенно на ее границах, приходилось очень туго.

Как все начиналось

На Диком Поле хозяйничали скифы, сарматы, печенеги, тюрки и половцы. Последние создали в этих степях свое собственное государство, которое в летописях называли Половецкой степью. В 1093-1111 годах Владимир Мономах несколько раз организовывал военные походы в эти края. Войска русичей возвращались домой «полониша скоты, и кони, и вельблуды, и челядь». В 1223 году через Дикое Поле промчались войска Чингисхана. Потом спустя 20 лет на этой земле побывал его сын Батый, включивший Дикое Поле в состав Орды.

Неудивительно, что крупных поселений на границах этих земель практически не было. В местах, близких к морю, даже греческие колонисты умудрились построить полис Ольвию, которую навещал отец истории Геродот. Приграничные же районы долго оставались пустыми, поскольку для того чтобы заниматься земледелием и строить дома, необходимы спокойные соседи. А если через границы то в одном, то в другом направлении бродят войска, смысла в основании поселений нет.

Укрепление границ

Пограничных служивых нужно было кормить. Да и набирать новых людей на государеву службу намного проще из местных жителей. Поэтому переселение в эти места поощрялось властями. Например, тем, кто перебирался в пограничную зону на постоянное место жительства, разрешалось беспошлинно заниматься винокурением и соляным промыслом. Переселенцев освобождали от всех податей. Им разрешалось создавать органы местного самоуправления. Выделялся надел земли, причем безвозмездно.

Поскольку самыми первыми в зоне укреплений появлялись солдаты и те, кого в срочном порядке привлекали к службе, правительство требовало от них в обязательном порядке заниматься земледелием, иначе бы пришлось платить «хлебное жалование». Так появились однодворцы — служивые, а впоследствии и их дети, поместье которых состояло из одного двора. В XVIII веке граница Русского государства отодвинулась глубже в Дикое Поле, на месте таких застав стали возникать города. В это же время однодворцы уже начали платить подворовую, а затем и подушную подать.

Заселению Дикого Поля способствовали запорожские и донские казаки. Они основали Харьков, Сумы, Изюм, Чугуев, Белгород и множество других городов. Шляхтичи тоже участвовали в создании поселений, в частности, Олешни и Ахтырки. Городское управление строилось на основе военной системы и подчинялось воеводе, которого назначали из Москвы. Постепенно стали заселяться и другие территории Дикого Поля, превратившегося в Новороссию в результате русско-турецких войн XVIII века.