Что включает в себя организация учебного процесса по технологии

Типы и структура уроков технологии

Разделы: Технология

Типы и структура уроков технологии

В методике преподавания технологии для классификации уроков используется различные признаки: по преобладанию изучения теоретических знаний или практических работ, по доминирующим дидактическим целям и задачам, по собственным методам обучения. По этим признакам выделяются: комбинированный урок, теоретический урок, практический урок, урок лабораторная работа, урок по решению технических задач, контрольно-проверочный урок. Типы уроков технологии отличаются друг от друга своей структурой. Под этим понимается совокупность элементов, входящих в урок, их последовательность и взаимосвязь. Рассмотрим отдельные типы уроков и их структуру.

Комбинированный урок: представляет собой как бы соединение элементов теоретического и практического занятий. В практике обучения технологии очень часто возникает задача дать учащимся некоторый объем технических сведений с тем, чтобы на их основе построить практическую работу по применению этих знаний и формированию практических умений. Комбинированный урок создает для этого необходимые условия. В обучении технологии используется операционно-предметная система, которой в наибольшей мере отвечают комбинированные уроки.

Структура комбинированного урока следующая: организационная часть, сообщение темы и целей занятия; опрос учащихся по изученному материалу; изложение нового учебного материала и его закрепление; вводный инструктаж; пробное выполнение приемов практической работы; самостоятельная практическая работа учащихся и текущие инструктирование учителя; итоговая часть.

Теоретические уроки проводятся при переходе от изучения одной конкретной технологии к другой, когда нужно организовать усвоение учащимися значительного объема теоретического учебного материала. Они учатся чтению чертежей и эскизов, работе с технологическими картами, знакомятся с вопросами организации, общими правилами безопасности и охраны труда, требованиями гигиены и производственной санитарии. Структура теоретического урока может включать в себя организационную часть, сообщение его темы и целей, изложение материала, закрепление его путем краткого опроса учащихся, работу по усвоению теоретических знаний в виде решения технических задач и упражнений.

Практический урок: ставит целью непосредственное освоение учащимися рабочих приемов выполнения технологических операций, формирование умений и навыков и занимают основное место в системе уроков по той или иной конкретной технологии. Ученики осуществляют подготовку рабочих мест, овладевают рабочими инструментами. Практические уроки играют большую роль в развитии у учащихся культуры трудовых движений и формировании общей технологической культуры. Примерная структура практического урока следующая.

Организационная часть обычно несколько сложнее, чем у теоретического урока, поскольку на практическом занятии, кроме собственно учебного, организуется и трудовой процесс.

Итоговая часть урока посвящается приему выполненных ученических работ, их оценке. На протяжении всего урока проводятся инструктажи, вводный, текущий и заключительный. Завершается урок уборкой рабочих мест.

Примерная структура урока-лабораторной работы следующая: организационная часть; сообщение темы, целей и задач, изложение теоретического материала, на котором основана лабораторная работа и его закрепление; выдача заданий на лабораторную работу; ее выполнение; подведение итогов лабораторной работы и всего урока.

Урок по решению технических задач занимает как бы промежуточное положение между теоретическими и практическими занятиями. На нем ученики решают в расчетно-техническом плане задачи конструкторской и технологической подготовки производственных процессов.

Структура урока решения технических задач такова: сообщение темы и целей занятия; изложение теоретического материала, на котором основано решение технических задач и его закрепление.

Контрольно-проверочный урок: имеет целью получение данных об уровне технологической подготовки учащихся, степени прочности усвоения ими технических знаний, умений и навыков. Эти уроки проводятся обычно по окончанию изученной темы, а также в конце четверти, позволяя осуществлять периодическую аттестацию учащихся по технологии.

Примерная структура контрольно-проверочного урока: организационная часть; сообщение темы и целей занятия; выдача задания на контрольную практическую работу; выполнение контрольной работы; подведение ее итогов и урока в целом.

Организация работы учащихся на уроке технология

Обучение технологии в общеобразовательных учреждениях носит в основном практический характер. Большая часть учебного времени отводится на самостоятельную учебно-трудовую деятельность учащихся. Поэтому на этих уроках очень важно правильно ее организовать, чтобы она была целесообразной и эффективной с учебно-познавательной, организационно-технической и экономической точек зрения, что позволит им успешно овладевать имеющимся опытом технической деятельности, на основе которого у них будет формироваться свой опыт в области технологии. В практике обучения технологии получили распространение следующие формы организации учебно-трудовой деятельности учащихся: фронтальная, бригадно-звеньевая, индивидуальная.

При фронтальной форме организации работы все ученики выполняют одинаковые учебно-трудовые задания, продвигаются по учебному процессу как бы единым фронтом. Инструктирование учащихся (вводное, текущее и заключительное) и контроль за их работой осуществляются учителем одновременно для них всех. Эта организация учебной работы используется обычно в начальный период освоения рабочих приемов и трудовых операций. Необходимым условием для организации фронтальной работы является наличие соответствующего инструмента и оборудования для всей группы. Например, если в кабинете технологии 3-4 швейные машины или в учебной мастерской по деревообработке столько же токарных станков, то организовать фронтальную работу группы учащихся нельзя. В этом случае обычно их работа организуется звеньями или по графику.

Положительной стороной фронтальной организации труда учащихся на уроке является то, что каждый из них, работая в коллективе, в то же время выполняет изделие или другую порученную ему работу от начала до конца, осваивая при этом все трудовые операции, и видит конкретный результат. Вместе с тем фронтальная организация работы учащихся на уроке имеет свои недостатки. Как уже отмечалось, ее нельзя организовать, если нет возможности обеспечить всех необходимым оборудованием и инструментами. К тому же индивидуальные особенности и различные познавательные возможности учащихся требуют дифференциации учебно-трудовых заданий.

Бригадно-звеньевая организация работы предполагает деление группы занимающихся на уроке на отдельные звенья или бригады и выдачу каждому звену или бригаде своего задания. Внутри звена ученики обычно выполняют одинаковую работу. Например, на занятиях по технологии обработки тканей звено учеников в составе 3-4 человек работают за швейными машинами, а остальные учащиеся занимаются обработкой ткани вручную. В бригаде чаще всего выполняют работу с разделением труда, т.е. каждый делает только часть общей работы.

Наиболее распространена на занятиях по технологии индивидуальная форма организации учебной работы. Как правило, учащиеся при этом выполняют общее задание. Но если учитель хорошо изучил своих учеников, знает возможности каждого, то может давать им задания индивидуального характера. Индивидуализация технологического обучения создает благоприятные возможности для развития личности каждого ученика.

В помощь начинающему учителю по технологии прилагается словарь по тканям, из книги Ирины Журавлевой “Ткани” в Приложении 1. Вам необходимо сделать только подборку тканей.

Теория и методика обучения технологии с практикумом

3.2. Формы организации уроков технологии

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Вместе с тем практическая деятельность на уроках технологии рассматривается как средство общего развития: становление социально-значимых качеств личности, а также формирование специальных технологических и универсальных учебных действий. Предметная область «Технология» решает конкретные задачи, сформулированные на основе личностных, метапредметных и предметных требований. Решение данных задач возможно при грамотном планировании и осуществлении различных организационных форм обучения.

Под организационной формой обучения понимают способы организации ученического коллектива для учебной работы, формы руководства деятельностью школьников, а также структуру построения учебных занятий.

Организационные формы определяются целями и задачами обучения, количеством учащихся, характерными особенностями содержания отдельных разделов учебной программы курса «Технология», материально-техническим обеспечением школьных мастерских. Успех учебно-воспитательного процесса зависит не только от использованных методов обучения, но и от организационных форм учебной работы.

Основной формой организации учебной работы в школе является урок. Под уроком понимается занятие, на котором учащиеся, объединенные в группу (класс), под руководством учителя или самостоятельно овладевают технологическими знаниями, умениями и навыками.

Принципиальным отличием современного подхода к уроку является его ориентация на результаты освоения основных образовательных программ. Под результатами понимаются не только предметные знания, но и умения применять эти знания в практической деятельности, в частности: анализировать свои действия; самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия; быть способными к сотрудничеству; обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое процветание.

К современному уроку предъявляются следующие основные требования: урок должен быть проблемным и развивающим – учитель сам нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками; учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся; вывод делают сами учащиеся.

Федеральные государственные образовательные стандарты вводят новое понятие – учебная ситуация, под которой подразумевается особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные действия.

В связи с новыми требованиями стандарта перед учителем ставится задача научиться создавать учебные ситуации как особые структурные единицы учебной деятельности, а также уметь переводить учебные задачи в учебную ситуацию. Создание учебной ситуации строится с учетом возраста ребенка; специфики содержания уроков технологии; меры сформированности универсальных учебных действий у учащихся.

Для создания учебной ситуации могут быть использованы следующие приемы: предъявить противоречивые факты теории; обнажить житейское представление и предъявить научный факт; использовать приемы «яркое пятно», «актуальность».

Структура современных уроков должна быть динамичной, с использованием набора разнообразных операций, объединенных в целесообразную деятельность. Очень важно, чтобы учитель поддерживал инициативу ученика в нужном направлении и обеспечивал приоритет его деятельности по отношению к своей собственной.

Однако уроки технологии имеют организационную особенность, обусловленную спецификой предмета. Урок технологии состоит из значительного числа элементов, составляющих отдельные этапы его проведения.

Наиболее общими элементами различных уроков технологии являются:

Структура урока в технологии системно-деятельностного подхода: организационный момент; актуализация знаний; постановка учебной задачи; «открытие нового знания» (построение проекта выхода из затруднения); первичное закрепление; самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; самоанализ и самоконтроль; включение нового знания в систему знаний и повторение; рефлексия деятельности (итог урока).

Вместе с тем к каждому уроку предъявляются следующие дидактические требования: четкость дидактической цели; соответствие учебного материала урока учебной программе; изложение учебного материала на уровне современных достижений науки, техники и технологии; целесообразный выбор методов обучения, рациональная структура урока; организационная четкость урока; соблюдение правил безопасности в работе учащихся; использование различных организационных форм работы учащихся на уроке.

В настоящее время установились три основные формы организации работы учащихся на уроках технологии : фронтальная; групповая (звеньевая); индивидуальная.

Достоинства и недостатки каждой организационной формы следует рассматривать одновременно с двух точек зрения. Важно определить, какая из форм наиболее эффективна в части овладения знаниями, формирования профессиональных умений и навыков; не менее важно, чтобы при организации обучения у школьников формировалось наиболее приближенное к реальному представление о производстве и современных технологических процессах.

Фронтальная форма организации обучения выражается в том, что все учащиеся выполняют одинаковые задания. Инструктирование учащихся (вводное, текущее и заключительное) и контроль за их работой осуществляются учителем одновременно для всех учеников. Эта организация учебной работы используется обычно в начальный период освоения новых рабочих приемов и трудовых операций. Необходимым условием для организации фронтальной работы является наличие соответствующего инструмента и оборудования для всей группы одновременно занимающихся учащихся.

Положительной стороной фронтальной организации труда учащихся на уроке является то, что ученик, работая в коллективе, в то же время выполняет изделие или другую порученную ему работу от начала до конца сам, видит результаты своей работы. Он осваивает при этом все трудовые операции, овладевая всем кругом соответствующих умений и навыков.

Вместе с тем фронтальная организация работы учащихся на уроке имеет свои трудности и недостатки. Фронтальную работу нельзя организовать, если нет возможности обеспечить всех учащихся необходимым оборудованием и инструментами. Индивидуальные особенности и различные познавательные возможности учащихся требуют дифференциации учебно-трудовых заданий, что нарушает фронтальность учебной работы учащихся.

Групповая (звеньевая) форма организации работы школьников предполагает разделение при выполнении работ на группы из нескольких человек. Каждая группа выполняет свое задание.

При формировании групп стоит учитывать следующее:

Применительно к курсу «Технология» можно сказать, что групповая форма организации работы учащихся особенно приемлема при выполнении проектов. Естественно, что при групповом выполнении задания усложняется руководство учебным процессом: учителю приходится осуществлять контроль одновременно за несколькими разнообразными рабочими участками.

Но и достоинства этой организационной формы очевидны. Группа может работать над сложными объектами труда, а это повышает интерес к работе.

Индивидуальная форма организации работы, выполнение каждым учащимся различного задания, применяется сравнительно редко. Конечно, для сильного ученика, которому дана сложная, интересная задача, и для слабого, который также выполняет посильное задание, такой вид важен для самоутверждения. Несомненным преимуществом этой формы обучения является возможность полностью индивидуализировать содержание и темп обучения.

Вне зависимости от формы организации деятельности учащихся на уроке выделяются различные типы уроков. Тип урока определяет основная учебная задача, которая должна быть на нем решена. В зависимости от дидактических целей уроки технологии делятся на следующие основные типы: урок приобретения учащимися новых знаний (основное место занимает изучение нового материала); урок формирования умений и навыков (основная цель – практическое освоение учащимися рабочих приемов выполнения технологических операций, формирование технологических умений и навыков); урок по решению технических задач; урок – лабораторная работа; контрольно-проверочный урок (основная цель – проверка знаний, умений и навыков учащихся); комбинированный урок (при его проведении решаются разнообразные дидактические задачи, что делает этот тип урока одним из ведущих).

Вне зависимости от типа урока существуют основные моменты, которые следует учитывать учителю при подготовке к современному уроку:

Типы уроков технологии отличаются друг от друга своей структурой. Под структурой урока понимается совокупность элементов, входящих в урок, их последовательность и взаимосвязь.

На уроках приобретения новых знаний, учащиеся учатся чтению чертежей и эскизов, работе с технологическими картами, а также знакомятся с вопросами организации труда, общими правилами техники безопасности и охраны труда.

Структура теоретического урока может включать в себя следующие структурные элементы: организационную часть; сообщение темы и цели урока; изложение теоретического материала; закрепление изложенного учебного материала путем краткого опроса учащихся, работу по усвоению теоретических знаний в виде решения технических задач и упражнений; подведение итогов урока; задание на дом.

Урок формирования умений и навыков (практический). Такие уроки отличает самостоятельная деятельность учащихся под руководством учителя. На уроках данного типа ученики овладевают практическими умениями и навыками правильной организации рабочего места, пользования рабочими и измерительными инструментами, управления деревообрабатывающими и металлорежущими станками, швейными машинами, другой техникой. Большую роль практические уроки играют в развитии у учащихся культуры трудовых движений и формировании общей технологической культуры. Практические уроки проводятся чаще других типов занятий.

Примерная структура урока формирования умений и навыков:

Урок по решению технических задач. Этот тип урока занимает как бы промежуточное положение между теоретическими и практическими уроками. С одной стороны, на них ученики решают задачи производственного характера, с другой стороны, эти задачи решаются в расчетно-техническом плане, в плане конструкторской и технологической подготовки производственных процессов, Данные уроки посвящаются вопросам конструирования и моделирования изделий из древесины, металлов, тканей и других материалов; составлению чертежей и эскизов на эти изделия; планированию технологических процессов изготовления изделий и разработке технологических карт; решению других технических задач, например, расчету режимов машинной обработки материалов и др.

Примерная структура урока gj решению технических задач: организационная часть; сообщение целей и темы урока; изложение теоретического материала, на котором основано решение технических задач; закрепление теоретического материала; решение технических задач; итоговая часть урока.

Урок – лабораторная работа. Эти уроки являются разновидностью практических уроков, так как на них учащиеся занимаются, в основном самостоятельной практической деятельностью. Однако, в отличие от практических уроков, здесь ученики не занимаются производительным трудом, не осуществляют производственный процесс, а выполняют лабораторные работы.

Лабораторные работы по технологии связаны обычно с практическим изучением материалов (древесины, металлов, тканей и др.), исследованием механических, технологических и других свойств этих материалов, изучением конструктивного устройства рабочих и измерительных инструментов и приборов, приспособлений, станков, других технологических, энергетических транспортных машин.

Примерная структура урока – лабораторной работы: организационная часть; сообщение целей и темы урока; изложение теоретического материала, на котором основана лабораторная работа; закрепление теоретического материала; выдача задания на лабораторную работу; выполнение лабораторной работы учащимися; итоги лабораторной работы и всего урока в целом.

Контрольно-проверочный урок. Целью данного урока является получение данных об уровне технологической подготовки учащихся, о степени прочности усвоения технических знаний, умений и навыков. Контрольно-проверочные уроки проводятся обычно в конце четверти, полугодия, учебного года. Этот вид урока широкого распространения в школе не получил, так как в большинстве случаев ученики не успевают за одно занятие изготовить контрольное изделие. Чаще применяются заключительные контрольные уроки, которые проводятся в каждом классе в конце работы с целью проверки приобретенных учениками знаний по технологии обработки древесины, металлов, ткани и др. и практических умений и навыков на основе качества выполненных изделий. Завершается занятие оформлением выставки ученических работ.

Структура такого урока следующая: организация класса; сообщение темы и целей урока; фронтальный опрос учащихся (или письменные ответы на вопросы); осмотр и оценка изделий, изготовленных учениками; оформление выставки ученических работ; подведение итогов.

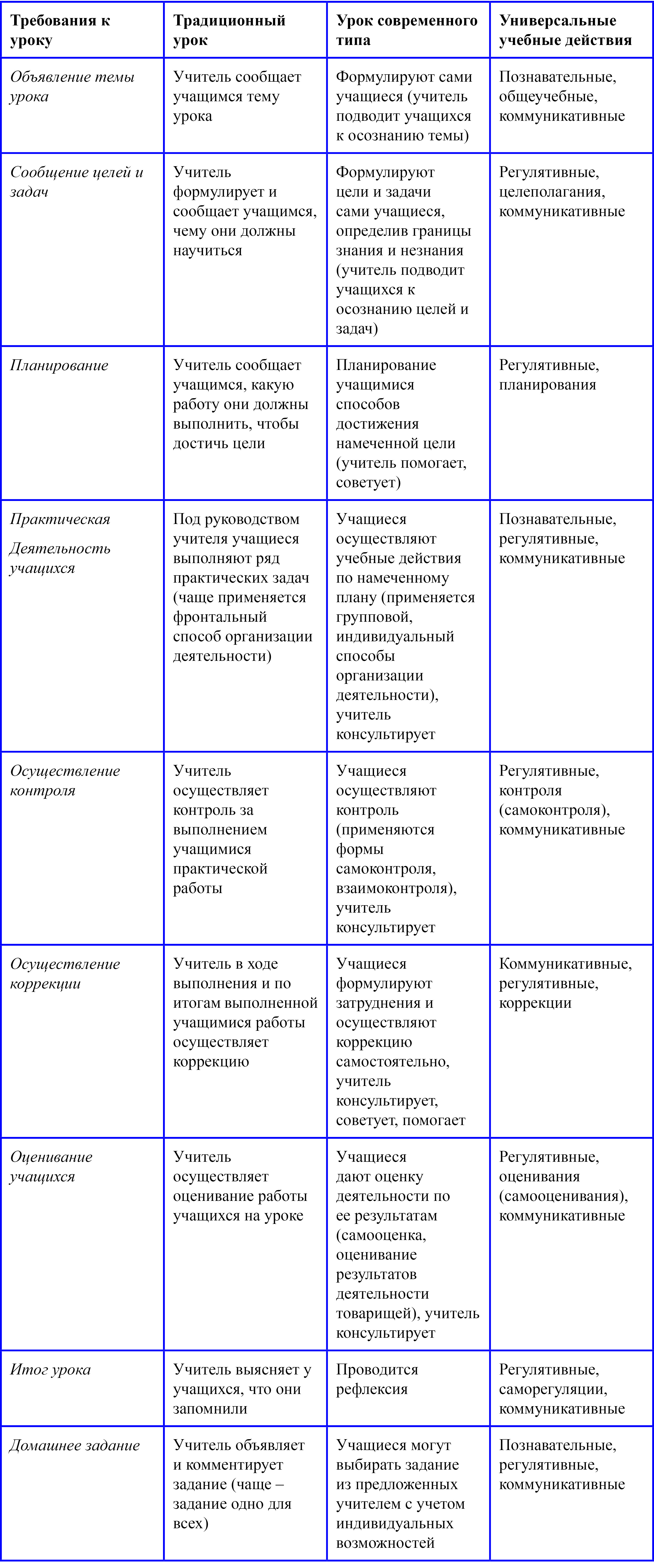

На примере комбинированного урока поэлементно рассмотрим основные отличия традиционного и современного урока (табл.11).

Таблица 11. Требования к уроку и универсальные учебные действия (УУД), формируемые на разных этапах урока

Взяв за основу комбинированный урок, можно спроектировать урок любого типа, который будет решать задачи по формированию не только предметных, но и метапредметных результатов. Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.

Проанализируем деятельность учащихся на каждом этапе урока и выделим универсальные учебные действия (УУД), которые формируются при организации деятельности учащихся на уроке (табл.11).

Учебной программой по технологии не предусмотрены специально экскурсии на производство. Но очевидно, чтобы дать учащимся полное представление о современном производстве, такие экскурсии необходимы. Многие проблемы могут быть представлены в понятной для учеников наглядной форме только при соприкосновении с реальной производственной средой.

Экскурсия – это форма организации обучения, в ходе которой учащиеся наблюдают изучаемые предметы, явления и процессы в производственных условиях.

Каждая экскурсия должна быть связана с содержанием программного материала и иметь конкретную учебную цель.

Учебный результат экскурсии во многом зависит от подготовки к ней. В первую очередь необходимо определить тему, цель и объект экскурсии. Тема экскурсии формулируется в зависимости от содержания изучаемого материала. Цель экскурсии определяется задачами учебной работы. Объект экскурсии выбирается в зависимости от ее цели и производственного окружения школы.

Методика проведения экскурсий предполагает подготовку к экскурсии, ее проведение и подведение итогов. Подготовка к экскурсии начинается с составления плана, исходя из целей определяются вопросы, на которые учащимся стоит обратить особое внимание. Чтобы повысить активность учащихся во время экскурсии, необходимо дать им план ее проведения и вопросы, на которые нужно будет ответить по окончании экскурсии, а также индивидуальные задания.

Экскурсия может проводиться под руководством учителя или специалистов предприятия. В последнем случае учитель должен ознакомить их с целями, содержанием и планом экскурсии и обсудить вопросы методики ее проведения.

К экскурсии учащихся готовят заранее. На уроке учитель знакомит их с задачами и планом ее проведения, дает общие и индивидуальные задания, объясняет порядок организации и правила поведения на предприятии; проводит повторение материала, связанного с темой экскурсии; сообщает некоторые сведения о предприятии.

Перед началом экскурсии учащимся напоминают о ее целях и заданиях, которые они должны выполнить. Далее экскурсовод обращает внимание учащихся на наиболее существенные стороны наблюдаемых объектов. Учащиеся ведут записи, делают зарисовки, задают вопросы экскурсоводу. Иногда во время экскурсии они выполняют практические задания: проводят различные измерения, опыты, опробуют оборудование, практикуются на рабочих местах.

Технология. 5–9 классы. Примерная рабочая программа

Авторским коллективом Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., для организаций общего образования, на основе Примерной основной образовательной программа основного общего образования по технологии, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ разработана примерная рабочая программа по курсу «Технология».

Программа может быть использована в период перехода от программ, деливших предмет по направлениям обучения: индустриальные технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии, к новому содержанию технологического образования.

Предисловие

Примерная рабочая программа по курсу «Технология» основного общего образования для организаций общего образования разработана на основе Примерной основной образовательной программа основного общего образования по технологии, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ.

Программа может быть использована в период перехода от программ, деливших предмет по направлениям обучения: индустриальные технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии, к новому содержанию технологического образования.

Традиционно программы для курса «Технология» в основной школе содержательно и композиционно строились по схеме программ для существовавшего ранее предмета «Трудовое обучение». Ключевой задачей трудового обучения советского периода было формирование у учащихся преимущественно трудовых умений применительно к главным отраслям производства. Его целью была «подготовка достойной смены рабочего класса и трудового крестьянства».

Фактически в современном содержании курса технологии эта парадигма приоритета освоения ограниченного круга простых технических знаний и навыков элементарного ручного труда полностью сохранилась.

Однако за последние нескольких десятилетий качественно изменились способы и средства производства, то есть то, что сейчас принято называть технологией. Четверть века назад поменялся и социальный строй, соответственно и его приоритет главенства рабочего класса и трудового крестьянства. Один и тот же способ обработки материалов сейчас может быть реализован с помощью десятков видов порой принципиально разных технических устройств.

В современных условиях при ориентации содержания курса технологии на развитие у учащихся ограниченного круга трудовых навыков по преимущественно ручной обработке древесины, металла, тканей, продуктов питания или сельскохозяйственных операций у них не формируется целостное представление о техносфере и современных видах технологии.

По действовавшим ранее программам в каждом классе школьники знакомились с узким кругом операций, являющихся фрагментами технологий. Они представлены процессами изготовления простых изделий, функционально доступных для труда детей соответствующего возраста. Кроме того, в ранее действовавших программах по технологии сохранился гендерный и отраслевой подход профилирования содержания.

Фактически по содержанию это были программы по трудовому обучению предыдущего поколения, то есть 70–80-х годов прошлого века.

Основная идея нового содержания курса технологии для основной школы вытекает из современного понимания сущности технологии. Оно основано на выработанной в методологии Организации Объединенных Наций понятийной характеристики данной научной и производственной категории.

Эта методология определяет так называемую технологию в чистом виде, охватывающую только методы и технику производства потребительских материальных объектов и услуг (dissembled technology). Кроме того, технология трактуется как способ производства и определяется расширительно как воплощенная технология(embodied technology). Она охватывает уже методы производства, квалификацию работников, машины, оборудование, сооружения, целые производственные системы, инфраструктуру, а также саму продукцию с высокими технико-экономическими параметрами.

Обобщение этих и многих других определений и трактовок понятия «технология» в российских и зарубежных энциклопедических, справочных и научных изданиях, их дидактическое преломление к сфере общего образования позволило сформулировать для обоснования содержания нового курса технологии в 5–9 классах содержательно развёрнутое современное понимание технологии. Оно, применительно к технологическому образованию школьников, позволяет наметить сюжетные линии инновационного содержания соответствующего учебного предмета в базисном плане основной школы.

Технология – это построенный по алгоритму комплекс организационных мер, операций и методов воздействия на вещество, энергию, информацию, объекты живой природы или социальной среды, состав и структура которого предопределяются имеющимися материальными и интеллектуальными средствами, уровнем научных знаний и квалификации работников, инфраструктурой, и который обеспечивает возможность стереотипного получения желаемых конечных результатов труда, обладающих потребительной стоимостью: материальных объектов, энергии или работы, материализованных сведений, нематериальных услуг, выполненных обязательств.

Содержание обучения предлагается разделить на две части: 1-я часть – теоретические сведения, 2-я часть – прикладная (практическая).

В теоретических сведениях по каждому классу раскрываются средства, методы, элементы инфраструктуры получения, преобразования, применения и утилизации по использованию соответствующих объектов технологических воздействий: вещество, материалы, энергия, информация, объекты живой природы и объекты социальной среды.

В практической части будут представлены варианты познавательно-трудовых упражнений, опыты и эксперименты в познавательных исследованиях, лабораторные и практические работы, творческие проекты. Вся практическая деятельность осуществляется на основе использования конкретных технологических средств по преобразованию предметов и продуктов технологической деятельности, доступных для возрастных особенностей обучающихся, материально-технических и экономических возможностей организаций общего образования. Тематика проектных заданий будет сопровождена рекомендациями по методике выполнения проектных работ.

Эта часть носит иллюстративный, закрепляющий характер. Её содержание не ставит целью сформировать конкретные трудовые навыки. В экспериментах, опытах, исследованиях учащиеся подтверждают те положения, которые они изучили в теоретической части. Практические и проектные работы реализуются на примере изготовления конкретных объектов, демонстрации, как и с помощью чего воплощаются те или иные виды технологии в изделии.

Все работы могут проводиться фронтально при условии наличия достаточного числа комплектов необходимого оборудования. В этом случае они организуются сразу по прохождении или непосредственно в течение изучения теоретического материала. Работы, требующие применения сложного и дорогого оборудования, представленного в кабинете технологии единичными образцами, могут проводиться в форме практикума. При этом учащиеся в цикле работ будут знакомиться с различными видами технологии обработки.

Практические работы по технологиям индустриального и сельскохозяйственного производства могут быть реализованы двумя вариантами. Первый вариант рассчитан только на кабинетные лабораторные и учебно-практические занятия в школе, обеспечивая минимально необходимый уровень практической деятельности по изучаемым технологиям.

Второй вариант практических работ может быть реализован в том случае, если муниципальная образовательная организация имеет школьные мастерские, кабинеты обслуживающего труда, учебно-опытные участки, фермы и может использовать базу реального производства на основе шефских связей и т. п.

Предполагается широко использовать для практического освоения технологий растениеводства и животноводства материальную базу, которая имеется в семьях учащихся и в других объектах регионального социума. Соответственно должен быть скорректирован учебный план преподавания технологии в 5–9 классах.

Курс технологии должен стать одним из ведущих предметов общего образования, интегрируя в своем содержании знания и умения всех предметов общего образования.

Данная рабочая программа по технологии является основой для составления учителями своих рабочих программ. При этом педагог может по-своему структурировать учебный материал, дополнять его новыми сюжетными линиями, практическими работами, перераспределять часы для изучения отдельных разделов и тем, сообразуясь с возможностями образовательной организации, имеющимися социально-экономическими условиями, национальными традициями, учебно-материальной базой образовательной организации, с учётом интересов, потребностей и индивидуальных способностей обучающихся.

Функции новой программы по учебному предмету «Технология»:

Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности.

Пояснительная записка

Примерная программа по учебному предмету «Технология» для основной ступени общего образования, в контексте подготовки обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, обеспечивает:

Цели изучения учебного предмета «Технология»

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются:

Общая характеристика учебного предмета «Технология»

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.

На основе данной программы в образовательной организации допускается построение рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с минимально допустимой коррекцией объёма времени, отводимого на их изучение.

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим образовательным линиям:

Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с целями выстроено в структуре 11 разделов:

Раздел 1. Основы производства.

Раздел 2. Общая технология.

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов.

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии.

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации.

Раздел 8. Технологии растениеводства.

Раздел 9. Технологии животноводства.

Раздел 10. Социальные-экономические технологии.

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности.

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя.

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы.

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости).

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста.

Для более глубокого освоения предмета «Технология» желательно организовать для обучающихся летнюю (или осеннюю) технологическую практику за счёт времени из компонента образовательной организации. В период практики школьники под руководством учителя могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций, выполнять сельскохозяйственные работы и др. Особенно это целесообразно по технологиям растениеводства и животноводства.

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с биологией при рассмотрении и анализе технологий получения и преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; с физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов, с иностранным языком при трактовке терминов и понятий. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов.

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.

Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования должен включать 242 учебных часа для обязательного изучения предметной области «Технология»: из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час. Дополнительно рекомендуется выделить за счёт резерва учебного времени и внеурочной деятельности в 8 классе – 1 час в неделю и в 9 классе – 2 часа.

При проведении учебных занятий по технологии в 5–8 (9) классах осуществляется деление классов на подгруппы: в городских общеобразовательных учреждениях при наполняемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более человек.

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий.

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование материальных, информационных и социальных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт познавательной и практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме.

Педагогическое сопровождение со стороны учителя принимает форму прямого руководства, консультирования или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить учебный процесс таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма программы. Основной формой обучения должна быть познавательно-созидательная деятельность учащихся.

Программой подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб сил.

Организация внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» предполагает такие формы, как проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта труда в проекте обучающегося, субъективно актуального на момент прохождения курса.

Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология»

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к личностным, метапредметным результатам, предметным и требования индивидуализации обучения.

Личностные результаты

Метапредметные результаты

Предметные результаты

В познавательной сфере:

В мотивационной сфере:

В эстетической сфере:

В коммуникативной сфере:

В физиолого-психологической сфере:

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть:

При формировании перечня планируемых результатов освоения каждого из разделов в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по разделам содержания

Раздел 1. Основы производства

Получит возможность научиться:

Раздел 2. Общая технология

Выпускник получит возможность научиться:

Раздел 3. Техника

Выпускник получит возможность научиться:

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов

Выпускник получит возможность научиться:

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов

Выпускник получит возможность научиться:

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии

Выпускник получит возможность научиться:

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации

Выпускник получит возможность научиться:

Раздел 8. Технологии растениеводства

Выпускник получит возможность научиться:

Раздел 9. Технологии животноводства

Выпускник получит возможность научиться:

Раздел 10. Социально-экономические технологии

Выпускник получит возможность научиться:

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности

– планировать и выполнять учебные технологические проекты:

– представлять результаты выполненного проекта:

Получит возможность научиться:

Примерный тематический план для 5–8 (8+), 9 классов

(Примечание: в колонке (8+) проставлено время, дополнительно выделенное из части, формируемой участниками образовательных отношений)

Разделы и темы программы

Количество часов по классам

Основы производства

1. Естественная и искусственная окружающая среда (техносфера)

2. Производство и труд как его основа. Современные средства труда