Что включает в себя античная философия

Античная философия: этапы развития, представители и особенности

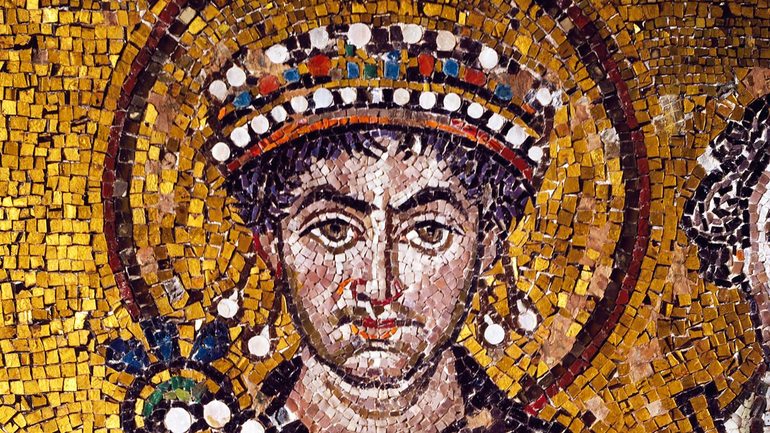

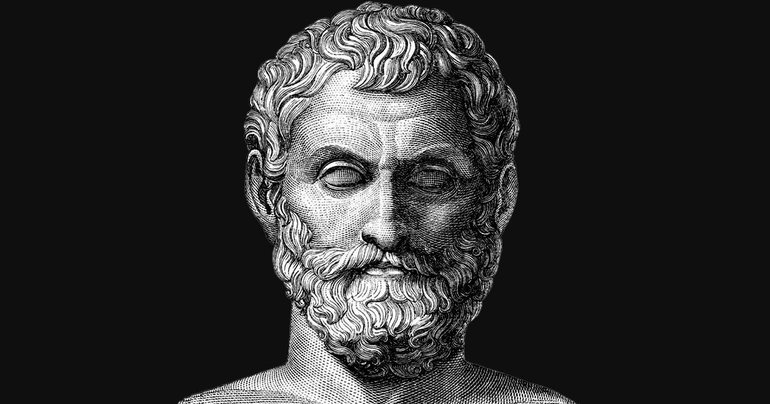

Античной философией называют совокупность философских учений Древней Греции и Древнего Рима в период с 7-6 веков до н.э. по 6 век н.э. Начало античной философии связывают с образование первых древнегреческих полисов и именем Фалеса Милетского (625-547 гг. до н.э.), а конец – с учением неоплатонизма и декретом императора Юстиниана о закрытии философских школ в Афинах (529 г. н.э.).

В дальнейшем идеи античной философии легли в основу средневековой философии и считаются главным источников развития европейской общественной мысли.

В античной философии выделяют 4 основных периода: Натурфилософский (доклассический) этап (7-5 вв. до н.э., Классический этап (5-4 вв. до н.э.), Эллинистическо-римский этап (4 в. до н.э. – 3 в. н.э.), Завершающий этап (3-6 вв. н.э.).

Натурфилософский (доклассический) этап (7-5 вв. до н.э.)

Доклассическая античная философия возникла в древнегреческих городах-государствах (полисах): Милете, Эфесе, Элее и т.д. Она представляет собой совокупность философских школ, названных по имени соответствующих полисов. Натурфилософы (в переводе –философы природы) рассматривали проблемы мироздания в единстве природы, богов и человека; причем природа космоса определяла природу человека. Главным вопросом доклассической философии был вопрос о первооснове мира.

Ранние натурфилософы выдвигали на первый план проблему космической гармонии, которой должна соответствовать и гармония человеческой жизни (космологический подход).

У поздних натурфилософов созерцательный подход сочетается с использованием логической аргументации, и появляется система категорий.

К натурфилософам относят:

Нужна помощь в написании работы?

Классический этап (5-4 вв. до н.э.)

Период расцвета античной философии. На этом этапе центром философской мысли были Афины, поэтому его также называют афинским. Главные особенности классического этапа:

Наиболее известными философами классического периода являются древнегреческие мыслители Сократ, Платон и Аристотель, а также философы-софисты.

Софисты (в пер. с греческого – «мудрецы, знатоки») – группа древнегреческих просветителей середины 5-первой пол. 4 вв. до н.э. Их можно назвать философами-профессионалами, поскольку софисты за плату обучали желающих логике, ораторскому искусству и другим дисциплинам. Придавали особо значение умению убеждать и доказывать любые положения (даже неверные).

Особенности философии софистов:

Софисты не создали единого философского учения, но они пробудили интерес к критическому мышлению и человеческой личности.

К старшим софистам причисляют (2-я пол. 5 века до н.э.): Горгия, Протагора, Гиппия, Продика, Антифонта, Крития.

К младшим софистам относят: Ликофрона, Алкидамонта, Трасимаха.

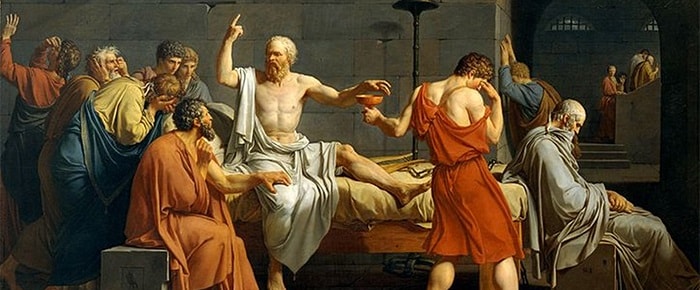

Сократ (469-399 гг. до н.э) – считается основоположником классической философии. Как и софисты, он сделал центром своего учения человека и его внутренний мир, однако их учение считал бесплодным и поверхностным. Существование богов он ставил под сомнение, во главу угла ставил разум, истину и знание.

Главные идеи Сократа:

Сутью жизни Сократа были его беседы с учениками и дискуссии с оппонентами. Путем постижения истины он считал майевтику (метод, им же изобретенный, по-гречески означает повивальное искусство) – поиск истины путем диалога, иронии и коллективного размышления. Сократу также приписывают изобретение индуктивного метода, ведущего от частного к общему.

Поскольку свое учение философ предпочитал излагать в устной форме, основные его положение дошли до нас в пересказах Аристофана, Ксенофонта и Платона.

Платон (Афинский) настоящее имя – Аристокл (427-347 гг. до н.э.). Ученик и последователь Сократа, всю жизнь проповедовал нравственный смысл его идей. Основал в пригороде Афин собственную школа, названную Академией, и положил начало идеалистическому направлению в философии.

Основу учения Платона составляют три понятия: «единое» (основа всякого бытия и действительности), ум и душа. Главный вопрос его философии – соотношение бытия и мышления, материального и идеального.

Согласно идеалистической теории Платона мир делится на 2 категории:

В рамках своей философии Платон также разработал учение о добродетели и создал теорию идеального государства.

Свои идеи Платон излагал в основном в жанре писем и диалогов (главным действующим лицом которых является Сократ). Всего его сочинения включают 34 диалога. Наиболее известные из них: «Государство», «Софист», «Парменид», «Теэтет».

Идеи Платона оказали огромное влияние как на последующие философские школы античности, так и на мыслителей Средних Веков и Нового времени.

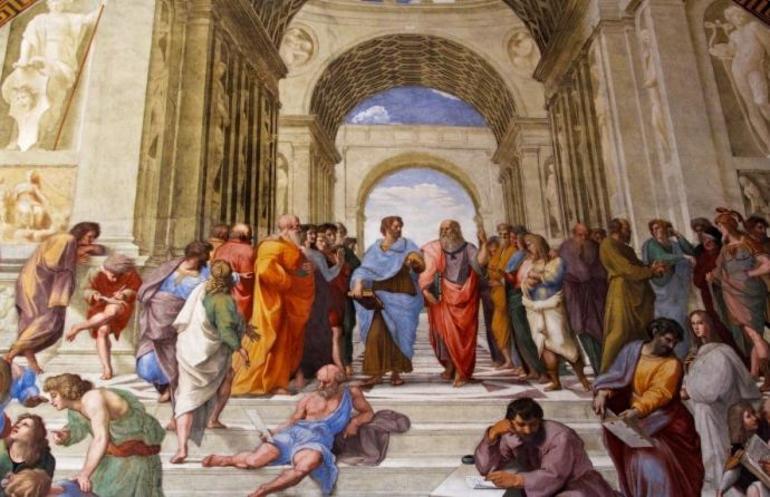

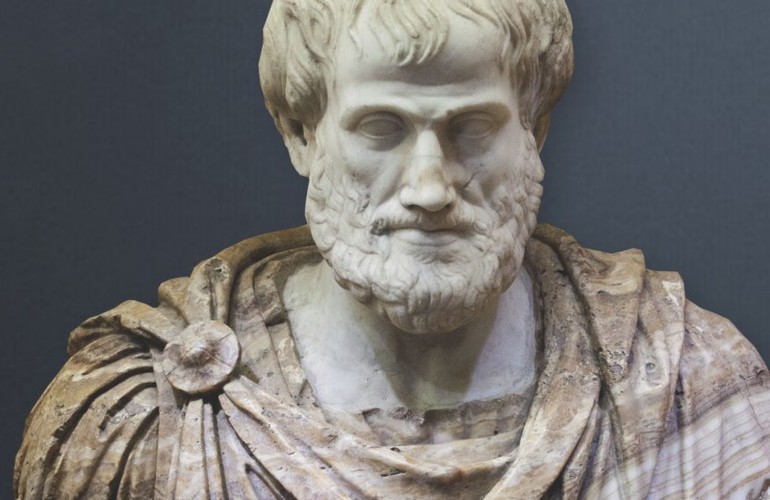

Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.). Аристотель был учеником Платона и двадцать лет провел в его Академии. После смерти Платона он восемь лет служил воспитателем Александра Македонского, а в 335-334 гг. до н.э. основал в окрестностях Афин собственное учебное заведение – Ликей, где преподавал вместе с последователями. Создал свою собственную философскую систему, опирающуюся на логику и метафизику.

Аристотель развил основные положения философии Платона, но при этом подверг критике многие ее аспекты. Допустим, он считал, что к высшей истине ведет не созерцание абстрактных «идей», а наблюдение и исследование реального мира.

Основные положения философии Аристотеля:

Аристотель переосмыслил и обобщил философские знания всех предыдущих античных мыслителей. Он впервые систематизировал имеющиеся науки, разделив их на три группы: теоретические (физика, математика, философия), практические (среди которых одной из главных была политика) и поэтические, регулирующие производство различных предметов). Также он разработал теоретические основы этики, эстетики, социальной философии и основную структуру философского знания. Аристотель является автором геоцентрической системы в космологии, которая существовала вплоть до гелиоцентрической системы Коперника.

Учение Аристотеля явилось наивысшим достижением античной философии и завершило ее классический этап.

Эллинистическо-римский этап (4 в. до н.э. – 3 век н.э.)

Этот период получил свое название от греческого государства – Эллады, но включает также и философию римского общества. В это время в античной философии произошел отказ от создания фундаментальных философских систем и переход к проблемам этики, смысла и ценностей человеческой жизни.

| Школа | Главные представители | Основные идеи |

|---|---|---|

| Киники (циники) | Антисфен из Афин (ок. 444–368 гг. до н.э.) – основатель школы, ученик Сократа; Диоген Синопский (ок. 400–325 гг. до н.э.). | Отказ от богатства, славы, удовольствий – это путь к счастью и достижению внутренней свободы. Идеалом жизни является аскетизм, пренебрежение к общественным нормам и условностям. |

| Эпикурейцы | Эпикур (341–270 гг. до н.э.) – основатель школы; Лукреций Кар (ок. 99 – 55 вв. до н.э.); | Основа человеческого счастья есть стремление к наслаждению, безмятежности и душевному спокойствию (атараксии). Стремление к наслаждению – не субъективная воля человека, а свойство человеческой природы. Знание освобождает человека от страха перед природой, богами и смертью. |

| Стоики | Ранние стоики: Зенон из Кития (336-264 гг. до н.э.) – основатель школы. Эпиктет (50-138 гг. до н.э.); | Счастье есть главная цель человеческой жизни. Благо есть то, что направлено на сохранение человеческого существа, зло – все, что направлено на его уничтожение. Жить нужно в согласии с естественной природой и своей совестью. Стремление к собственному сохранению есть не-нанесение вреда другому. |

| Скептики | Пиррон из Элиды (ок. 360-270 гг. до н.э.); Секст Эмпирик (ок. 200-250 гг. до н.э.). | Вследствие своего несовершенства человек не в силах познать истину. Не нужно стремиться познать истину, нужно просто жить, опираясь на внутреннее спокойствие. |

| Эклектизм | Филон (150-79 гг. до н.э.); Панетий (ок. 185-110 гг. до н.э.); Марк Тулий Цицерон (106-43 гг. до н.э.). | Соединение прогрессивных философских мыслей и идей греческих мыслителей классического периода. Ценность разума, морали, разумное отношения к жизни. |

Завершающий этап (3-6 вв. н.э.)

Период с 3 по 6 века н.э. включает философию не только греческого, но и римского мира. На этом этапе происходил кризис в римском обществе, что нашло отражение и в общественной мысли. Интерес к рациональному мышлению угасал, росла популярность различных мистических учений и влияние христианства.

Самым влиятельным учение этого периода стал неоплатонизм, наиболее известным представителем которого был Плотин (205-270 гг. н.э.).

Представители неоплатонизма занимались толкованиями учения Платона и критиковали все последующие течения. Главными идеями неоплатонизма были:

Общие сведения

Философия дословно означает «любовь к мудрости». Это форма познания мира, которая выработала систему общих характеристик, знаний и познаний бытия человека, отношения человека и мира. Наука занимается изучение общих законов развития общества и мира, изучение нравственных категорий и ценностей, процесса познания и мышления.

Самое раннее употребление слова «философия» встречается в работах Геродота и Фукидида, в современном значении термин употреблял Сократ.

Античная философия формировалась на основе мистерий (греческое учение VI века до н. э., связанное с именем певца Орфея) и традиций мудрствования мыслителей, политиков и общественных деятелей. Немалое влияние на учение оказали мудрецы и жрецы Месопотамии, Египта, древневосточные страны.

В первые века философия в основном изучалась и записывалась на греческом языке. Начиная со II—I вв. еков до н. э. литература также создавалась на латыни. Многие тексты также переводились на сирийский и арабский языки, что позволило сохранить труды в переводах, в то время как греческие оригиналы оказались утрачены.

Специфика и особенности античной философии следующие:

Примечательно, что греческие и римские философы в древности оказались оторваны от физического труда. Со временем произошло возникновение отдельной самостоятельной прослойки общества, культурной и с хорошим образованием.

Деление учений

Античная философия представляет собой совокупность учений, зарождение которых произошло на территории древних Греции и Рима в период с VI века до н. э. по VI век н. э. Более точными сроками традиционно называют 585 год до н. э. — 529 год н. э., когда император Юстиниан закрыл в Афинах неоплатоническую школу.

Интересный факт: первым философом считается греческий философ и математик Фалес, который предсказал затмение Солнца, последним — христианский теолог Боэций.

Периодизация античной философии приведена в таблице.

| Название этапа | Время | Представители | Описание кратко |

| Натурфилософский (доклассический) | VII—V веков до н. э. | Фалес, Пифагор, Диоген Аполлонийский | Изучение устройства мира и проблемы первоначал |

| Классический | V—IV века до н. э. | Сократ, Платон, Аристотель | Переход к решению проблем человека и общества. Создание первых философских систем. |

| Эллинистический | IV—I века до н. э. | Пиррон, Эпикур, Диоген Синопский, Гораций | Соперничество разных школ. Изучение проблемы счастья. |

| Римская и позднеантичная философия (религиозная), неоплатонизм | I—V века н. э. | Цицерон, Лукреций, Сенека, Плутарх, Марк Аврелий | Центр наук переходит в Рим, изучение проблемы религии. |

С V века в философии зарождается христианская мысль и монотеистическая религия. К христианским мыслителям относятся Августин Блаженный и Боэций.

Подробнее об этапах

Указанные выше хронологические рамки могут быть изменены: уменьшены до вида «Ранняя классика, средняя и поздняя» или увеличены. Например, выделяют предфилософский этап (VIII—VII века до н. э.), при котором произошло заложение философского учения. Некоторые исследователи увеличивают эллинистический период до 6 столетий (с III века до н. э. по III век н. э.) и называют его римско-эллинистическим, а период III—VI вв. еков считают завершающим этапом.

Но в основном действуют указанные этапы под разными названиями. Ниже дано краткое описание каждого периода и значимые философы античности (список философов более подробно можно посмотреть самостоятельно).

Греческий натурфилософский

Также его называют досократическим, космологическим. Само название «натурфилософы» переводит как «философы природы».

Общей характеристикой античной философии этого периода является переход от космогонии к немифологическим, рационализированным учениям, поиском первоначала и изучением устройства мира, его происхождения в единой системе «природа-человек-боги», причем природа космоса определяла природу человека. Проблемы этики и эстетики не поднимались.

К натурфилософским школам относятся:

Школы образовывались в Малой Азии, затем в Италии, в городах-полисах. Названия школы получали по городам, в которых образовывались, или по именам основателей.

Классический, или афинский

Считается расцветом античной философии с центром в Афинах. В это время ученые перешли с вопросов о природе вещей на проблемы этики и морали, вопросы человеческой мысли и проблемы общества. Также происходит систематизация учений и систем.

Главными древнегреческими мыслителями и школами являются:

Важно отметить, что в этот период произошло формирование двух противоположных взглядов — идеализма Платона и материализма Демокрита.

Эллинистический римский

Речь идет о периоде с III века до н. э. до III века н. э. Название произошло от названий греческого государства Эллады и Рима. В этот период развиваются как греческие, так и римские школы, на учения оказывают влияние традиции и идеи покоренных народов Востока и Северной Африки.

Философия понимается в первую очередь как учение, отвечающее за разработку норм и правил жизни, позднее объектом изучения становится познание божественного.

В это время развиваются старые школы и появляются новые. Основными направлениями являются:

После неоплатонизма появилась христианская философия. Ее главной задачей стала полемика с развитыми в то время философскими направлениями для утверждения своего господства.

Античная философия оказала огромное влияние на жизнь и развитие науки не только своего времени, но и последующих столетий. Она прошла значительный путь от первых попыток поставить природу, человека и общество во главу интересов до мыслей о необходимости слиться с высшим Единым божеством, отказаться от телесной оболочки.

Античная философия

Античная философия — философия античности, подразделяется на древнегреческую и древнеримскую (конец VII в. до н. э. — VI в. н. э.), от раннеклассической философии до 529 г., когда указом императора Юстиниана была закрыта последняя философская школа в Афинах. Традиционно первым античным философом считается Фалес, а последним — Боэций. Античная философия сформировалась под влиянием и воздействием предфилософской греческой традиции, которую условно можно рассматривать как ранний этап самой античной философии, а также воззрений мудрецов Египта, Месопотамии, древневосточных стран.

Содержание

Периодизация по смене основных проблем

Выделяют следующие периоды:

Хронологическая периодизация

Другие сократики (Главкон из Афин · Кебет · Критон · Симмий · Симон-кожевник · Эсхин)

Ранняя классика (Архаика)

Классика

Эллинистическая философия

Римская и позднеантичная философия

Литература

Ссылки

| По времени |

| ||||

|---|---|---|---|---|---|

| По географическому положению |

| ||||

| По отношению к религии |

| ||||

Полезное

Смотреть что такое «Античная философия» в других словарях:

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ — АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ исторически первая форма европейской теоретической мысли, ставшая основой развития и культурным горизонтом для всех последующих форм мышления, возникавших в рамках интеллектуального пространства средневековой, новой и… … Философская энциклопедия

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ — комплекс идей и учений, продуцированных древнегреческими и древнеримскими мыслителями в период с 7 в. до н.э. по 6 в. н.э. и характеризующихся определенным проблемно содержательным и стилевым единством. Является продуктом нетрадиционного типа… … История Философии: Энциклопедия

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ — комплекс идей и учений, продуцированных древнегреческими и древнеримскими мыслителями в период с 7 в. до н.э. по 6 в. и характеризующихся определенным проблемно содержательным и стилевым единством. Является продуктом нетрадиционного типа культуры … Новейший философский словарь

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ — (букв. древняя философия ) первая по времени форма бытия европейской философии, элемент духовной культуры грекоримского мира. Термин фило(любомудрие) и употреблявшееся наряду с ним слово софос(мудрость) обозначали у самих древних знания весьма… … Современный философский словарь

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ — комплекс идей и учений, продуцированных древнегреческими и древнеримскими мыслителями в период с 7 в. до н.э. по 6 в. н.э. и характеризующихся определенным проблемно содержательным и стилевым единством. Является продуктом нетрадиционного типа… … История Философии: Энциклопедия

античная философия (генезис) — Философия как создание эллинского гения Философия, как некая целостность (и как термин, и как понятие), признается учеными порождением эллинского гения. Действительно, если остальным компонентам греческой культуры можно найти аналоги у других … Западная философия от истоков до наших дней

античная философия (понятие и цель) — Отличительные особенности античной философии Традиция приписывает введение термина философия Пифагору: это если и не очевидно исторически, то, во всяком случае, правдоподобно. Термин определенно отмечен религиозным духом: лишь для Бога… … Западная философия от истоков до наших дней

ФИЛОСОФИЯ — (от греч. phileo люблю, sophia мудрость, philosophia любовь к мудрости) особая форма общественного сознания и познания мира, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных… … Философская энциклопедия

Философия химии — Философия химии раздел философии, изучающий фундаментальные понятия, проблемы развития и методологию химии как части науки. В философии науки химические проблемы занимают более скромное место, нежели философия физики и философия математики … Википедия

ФИЛОСОФИЯ — (от фил. и греческого sophia мудрость), мировоззрение, система идей, взглядов на мир и на место человека в нем. Исследует познавательное, социально политическое, ценностное, этическое и эстетическое отношение человека к миру. Основываясь на… … Современная энциклопедия

Что включает в себя античная философия

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ – исторически первая форма европейской теоретической мысли, ставшая основой развития и культурным горизонтом для всех последующих форм мышления, возникавших в рамках интеллектуального пространства средневековой, новой и современной Европы. Хронологически история античной философии охватывает период св. 1200 лет, с 6 в. до н.э. по 6 в. н.э. Географически перед нами – восточная половина Средиземноморья, где в течение указанного периода времени успели смениться полисная демократия Древней Греции времен независимости, эллинистические монархии, возникшие после распада империи Александра Македонского, Рим республиканский и Рим императорский. Все это время языком античной философии был греческий, хотя безусловно важно постепенное оформление латыни как философского языка (Лукреций, Цицерон, Сенека). Кроме того, для позднего периода, когда античная философия сосуществовала с христианским вероучением, принципиальной особенностью был ее «языческий» характер – соответственно, христианские мыслители 2–6 вв. оказываются за рамками курса истории античной философии (см. Патристика).

Условная дата начала античной философии – 585 до н.э., когда греческий ученый и мудрец Фалес из Милета предсказал солнечное затмение, условная заключительная дата – 529 н.э., когда эдиктом христианского императора Юстиниана была закрыта Платоновская Академия в Афинах – последняя философская школа античности. Условность этих дат заключается в том, что в первом случае Фалес оказывается «родоначальником философии» (впервые так его назвал Аристотель в «Метафизике», 983b20) задолго до появления слова «философия», а во втором случае история античной философии считается завершенной, хотя несколько выдающихся ее представителей (Дамаский, Симпликий, Олимпиодор) продолжали свою научную работу. Тем не менее эти даты позволяют определить то пространство, внутри которого возможно схематичное изложение разнообразного и разнородного наследия, объединяемого в понятии «античная философия».

Источники изучения. 1. Корпус философских текстов античности, сохранившийся в средневековых рукописях на греческом языке. Лучше всего сохранились тексты Платона, Аристотеля и неоплатоников – философов, представлявших наибольший интерес для христианской культуры. 2. Тексты, ставшие известными ученым только в Новое время благодаря археологическим раскопкам; наиболее важные находки – эпикурейская библиотека папирусных свитков из Геркуланума (см. Филодем из Гадары), каменная стелла с высеченным на ней эпикурейским текстом (см. Диоген из Эноанды), папирусы с «Афинской политией» Аристотеля, найденные в Египте, анонимный комментарий 2 в. н.э. к платоновскому «Теэтету», папирус из Дервени 5 в. с толкованием Гомера. 3. Античные тексты, сохранившиеся только в переводе на другие языки: латынь, сирийский, арабский и еврейский. Отдельно можно упомянуть античные историко-философские тексты, которые одновременно являются и перво- и второисточниками по античной философии. Наиболее распространенные жанры античной историко-философской литературы: философские биографии, компендии мнений, в которых учения философов группировались тематически, и школьные «преемства», совмещавшие первые два метода в рамках строгой схемы «от учителя к ученику» (см. Доксографы). В целом от античности до нас дошла сравнительно небольшая часть текстов, и та выборка, которая сохранилась в силу исторических обстоятельств, может быть признана репрезентативной с оговорками. Исследователям часто приходится обращаться к методам реконструкции источников для восстановления более полной картины философской мысли древности.

Для удобства первоначального обозрения историю античной философии можно разделить на следующие периоды: ранняя греческая философия; софисты и Сократ; Платон и Аристотель; эллинистическая философия; философские школы в эпоху Римской империи; неоплатонизм.

РАННЯЯ ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, ИЛИ «ДОСОКРАТИКИ» (6–5 вв. до н.э.). Основные философские центры: Иония (западное побережье Малой Азии), Сицилия, Южная Италия.

Содержательно для этого периода характерен интерес к космологии и натурфилософии: размышление о начале, причине и составляющих элементах видимого космоса, об источнике его движения и жизни, т.е. о его природе (ср. традиционное название всех сочинений периода: «О природе»). Представления о человеке уже осознаются как собственно философская проблематика, однако включаются в контекст учения о космосе как его дополнительный раздел; учение о человеке постепенно обретает черты самостоятельности и развивается от физиологии (человек как элемент космоса) и психологии (псюхе человека как одушевленный элемент космоса) к рационалистической этике, обосновывающей правила поведения в обществе в связи с некоторым идеалом (благом, счастьем).

Главнейшие философы 6 в.: Фалес, Анаксимандр и Анаксимен (т.н. Милетская школа), Пифагор, Ксенофан, Гераклит. Философской поэмой Парменида и позже учением Зенона Элейского и Мелисса, объединяемых вместе в Элейскую школу, подводится первый итог и дается первая критика ранних космологий: как обосновать учение о космосе и его начале (будь то вода, как у Фалеса, или огонь, как у Гераклита)? Как можно мыслить множество и движение? Что значит «быть»? После монистической онтологии элеатов, представляющей собой экспликацию понятия бытия и положившей начало метафизической традиции в античной философии (основная линия преемства: Парменид – Платон – Аристотель – Плотин), собственно натурфилософская традиция была возобновлена уже в плюралистических системах 5 в. В них множество и движение были уже исходными постулатами: Эмпедокл учил о четырех «корнях»-первоначалах, Анаксагор, Архелай и атомисты – о бесконечном их множестве, причем движущее начало в одних системах представлялось отделенным от материальных элементов (Эмпедокл, Анаксагор), в других, как в атомизме Левкиппа-Демокрита, самим первоэлементам-атомам приписывалось вечное движение. Уже в этот ранний период греческая философия вполне сформулировала два универсальных тезиса, которые позволяют говорить о ней как о своеобразной школе мысли: «из ничего ничего не бывает» (т.н. «закон сохранения бытия») и «подобное познается подобным». Первый образует фундамент классической античной онтологии и космологии, которая в противоположность христианскому учению не является креационистской (креационизм «Тимея», давший основание Нумению во 2 в. н.э. назвать Платона «греческим Моисеем», не допускает творения из ничего). Второй тезис образует фундамент классической теории истины и служит критерием для согласования учения о душе (познающем субъекте) и учения о бытии (познаваемом объекте). Независимо от понимания природы души, истинное познание возможно лишь при условии «подобной» природы познающего и познаваемого (напр., Демокрит считает познание возможным потому, что и предметы, и душа состоят из атомов).

Для этого периода принят также термин Досократики (предложен Дильсом), хотя его условность очевидна: Демокрит, виднейший из досократиков, пережил Сократа на 40 лет. См. также Орфизм, Пифагореизм.

СОФИСТЫ И СОКРАТ: ЭЛЛИНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ (2-я пол. 5 в. до н.э.). С этого времени основным философским центром Греции становятся Афины. Для данного периода характерен перенос внимания с натурфилософских проблем познания мира на этико-социальные проблемы воспитания человека. Софисты не составляли единой «школы», но вместе их позволяет объединить общее для них стремление к публичным диспутам, профессиональной педагогике, особое внимание к риторике как форме выражения любых идей. Частным образом и по официальному приглашению они посещали различные города (полисы) Греции и за плату давали уроки по различным дисциплинам, которые ныне принято называть «гуманитарными». Воспитание (пайдейа̲) как вторая природа человека и как основа человеческого общежития – направляющая идея софистики. Среди их излюбленных приемов была демонстрация зависимости норм морали и законов общежития от волевого решения человека (терминологически закреплено оппозицией «природа – закон»), отчего в историко-философском отношении их взгляды считают релятивистскими. Релятивизм софистов был произволен от общериторических установок и не был формой теоретизирования (ср. упражнение Горгия «О небытии», пародирующее трактат Мелисса «О бытии»). Противопоставление природы и закона (номос – фюсис), отражая одну из наиболее ярких особенностей периода, послужило основой для социального реформаторства софистов. Наиболее известные софисты: Протагор, Горгий, Гиппий, Антифонт, Продик.

Современник софистов Сократ близок к ним своим интересом к «социальной философии» и педагогике, но отличался иным пониманием своего учительства. Он говорил, что «ничего не знает» и потому не может никого учить, больше любил не отвечать на вопросы, а задавать их (см. майевтика), призывал не добиваться успеха и не искать выгоды, но заботиться прежде всего о своей душе, он не судил о вопросах религии (ср. зачин книги Протагора «О богах», где говорится, что вопрос о существовании богов слишком темен), но говорил, что бог («демоний») есть в каждом и что сам он иногда слышит его голос. Сократ полагал, что проверить, нашли мы истину или нет, можно, если посмотреть после всех рассуждений на себя самих: если мы рассуждали о том, что такое добро, но сами добрее не стали, значит, мы не узнали главного; если же мы стали лучше и добрее (ср. Калокагатия), значит, мы достоверно узнали истину. В Афинах Сократ собрал вокруг себя кружок постоянных слушателей, которые не составляли школы; однако некоторые из них (Антисфен, Евклид, Аристипп, Федон) основали собственные школы после его трагической смерти (см. Сократические школы, киники, Мегарская школа, Киренская школа, Элидо-эретрийская школа). Для всей последующей истории Сократ стал философом как таковым, одиноко противостоящим «софистам» в своем стремлении к истинной мудрости.

ПЛАТОН И АРИСТОТЕЛЬ: КЛАССИКА АНТИЧНОЙ МЫСЛИ (4 в. до н.э.). Самый выдающийся из многочисленных слушателей Сократа – Платон стал родоначальником тысячелетней традиции платонизма, самого влиятельного философского учения античности. В 387 им была основана философская школа (Академия), история существования которой завершится вместе с историей самой античной философии. Среди учеников, а впоследствии сотрудников Академии – Евдокс Книдский, Гераклид Понтийский, Ксенократ, Филипп Опунтский, Спевсипп, Аристотель. После смерти Платона (347) Академию возглавил Спевсипп, после Спевсиппа – Ксенократ. Самым знаменитым учеником Платона был Аристотель, пришедший в Академию в 366 в возрасте 18 лет и остававшийся в ней до смерти учителя. В 335 Аристотель основывает в Афинах свою школу – Ликей, или «Перипат» (последователи Аристотеля – перипатетики, см. Перипатетическая школа). Среди сотрудников Ликея – Теофраст, Евдем Родосский, Дикеарх, Аристоксен. После смерти Аристотеля в 322 Ликей возглавил Теофраст. Аристотелизм стал вторым важнейшим духовным течением античности, оказавшим существенное влияние на последующую философию Востока (арабская философия) и Запада (схоластика). В случае с Платоном и Аристотелем мы впервые в истории античной философии можем говорить и о значительном корпусе сохранившихся текстов, и о масштабных философских системах, охватывающих широкий круг вопросов космологии, физики, логики, онтологии, этики. При этом ни у Платона, ни даже у Аристотеля мы не находим изложения учения в систематическом виде, однако система в смысле устойчивых понятийных координат имманентно присутствует во всех их главных сочинениях. По жанру основная часть произведений Платона представляет собой диалоги (см. Диалог философский), основная часть наследия Аристотеля – исследовательские трактаты («прагматии») и записи к лекциям.

Созданный Платоном и Аристотелем образ философа и философии оставался значимым и привлекательным в течение всего периода античности, а их философский язык – понятным не только ученикам и экзегетам, но и оппонентам. Сама терминологизация понятия философии как «стремления к мудрости» произошла именно в платоновской Академии. Платон в «Теэтете» дал одно из самых известных в античности определений философии как «уподобления богу» и сам же истолковал его: «Уподобиться богу – значит стать разумно справедливым и разумно благочестивым» (Theaet. 176b2–3); «здесь-то и проявляются истинные возможности человека, а также ничтожество его и бессилие. Ибо знание этого есть мудрость и подлинная добродетель, а незнание – невежество и явное зло. Прочие же мнимые возможности и премудрости оборачиваются грубостью в делах государственного правления и пошлостью в искусствах» (176с2–d1). Аристотель в «Метафизике» заметил, что философия начинается с удивления: «И теперь и прежде удивление побуждает людей философствовать, причем вначале они удивлялись тому, что непосредственно вызывало недоумение, а затем, мало-помалу таким образом продвигаясь далее, они задавались вопросом о более значительном» (Met. 98b12). В «Никомаховой этике» сказано, что философия «несет с собой удивительные наслаждения» (1177а25). Самую постоянную и удивительную радость (удовольствие) по сравнению с возможными другими доставляет созерцательная философская жизнь, похожая на ту, которой живет бог, мыслящий вечно: «Если богу всегда так хорошо, как нам иногда, то это достойно удивления; если же еще лучше, то это достойно еще большего удивления» (107b14). И Платон, и Аристотель уделяли много внимания педагогической теме «обращения» к философии, у Аристотеля было сочинение «Протрептик», ставшее образцом для последующих произведений этого популярного впоследствии жанра.

В 7-м письме Платон предложил «совершенно ясное и безопасное» испытание для распознания подлинного философа: нужно описать, что из себя представляет «философия в целом, какие сложности она с собой несет и каких требует трудов», и тогда те, «кто ведет праздный образ жизни и не имеет сил упорно трудиться», «увидав, как много нужно изучить наук, как огромен труд, каким размеренным должен быть образ жизни и каким высоконравственным, они, решив, что это трудно и для них невозможно, оказываются неспособными ревностно заниматься философией, некоторые же убеждают самих себя, что они уже довольно наслушались и впредь им вообще нет никакой нужды в философских занятиях» (Epist. 340d8–341а3). Подлинный же философ, услышав о предстоящих трудностях, «считает, что слышит об удивительной открывающейся перед ним дороге и что теперь ему нужно напрячь все силы, а если он не будет так делать, то не к чему и жить» (340с3–4).

Лексикон классической греческой философии. Платон в диалогах обсуждает комплекс проблем, связанных с его представлением о мировом целом как разделенном на две сферы – умопостигаемую (идеи) и чувственную (вещи): добродетель, справедливость, идея, бытие, душа, природа, имя, знание, философия, любовь—эрос, красота, благо, закон (этот ряд в сокращении воспроизводит закрепившиеся со времен издания Трасилла вторые тематические названия платоновских диалогов: «Федон, или О душе», «Тимей, или О природе» и т.д.). Платоновский мир идей, или эйдосов, – самая знаменитая черта его философского учения. Этот вечно тождественный, умный, неделимый, статичный мир противостоит вечно становящемуся, но никогда не сущему телесно-чувственному и всегда изменчивому во времени миру становления, в который люди погружены в силу того, что их бессмертные души заключены в бренные тела. Можно ли быть подлинным философом в далеком от совершенства мире, почему люди должны искать в себе силы стремиться к этому, несмотря на все сопряженные с удаленностью идеала трудности? К этим вопросам Платон возвращается вновь и вновь.

Если схема философских метафор платоновского учения указывает на три уровня реальности: трансцендентное Единое-благо подобно солнцу освещает мир идей; идеи распространяют свет бытия на чувственный телесный космос и выступают как образцы («парадигмы») для вещей; вещи «подражают» идеям и лишь отображают истинные виды, представляя собой их «тени» (ср. «миф о пещере» из «Государства»), то для Аристотеля подобный схематичный образ выглядит иначе: «подлунный» мир природы и «надлунный» мир небесных божеств, венчаемый неподвижным перводвигателем, который движет все сущее как предмет желания. Перводвигатель-бог-нус выступает как чистая форма и конечная цель для всего, что соединено из формы и материи. Телеологизм, устремленность к совершенной цели – наиболее характерная черта философского мировоззрения Аристотеля. Словарь важнейших терминов его философии в основной своей части может быть извлечен из 5-й книги «Метафизики», в которой собраны тридцать значимых для его «первой философии» понятий, среди них: начало (архе), причина, элемент, природа, необходимое, единое, бытие, сущность, тождество, возможное и способное, количество, качество, предел, часть, целое, род. Для физической («второй») философии такими понятиями являются: движение и покой, изменение, время, элемент, качество, рост; в психологии – душа, энтелехия, чувственное восприятие, фантасия, логос, ум-нус; в этике – добродетель-арете, благо, счастье; в политике – справедливость. Примечательно, что только два сочинения Платона и Аристотеля по-гречески называются одинаково – «Политика» и посвящены проблеме оптимального государственного устройства, центральной для их философских учений. Эллинская философия классического периода видела в человеке прежде всего гражданина своего государства, счастье которого (цель нравственной философии) неразрывно связано со счастьем его сограждан. Социальная тема звучит в самом определении человека, который, по Аристотелю, «по своей природе есть существо общественное («политическое»)» (Polit. 1253a2–3). В этом одна из существенных особенностей классики по сравнению с эллинистическим периодом.

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (2-я пол. 4 в. – 30-е гг. 1 в. до н.э.). Название периода связано с социально-политическими обстоятельствами: формированием эллинистических монархий после распада империи Александра Македонского (323) и смертью последнего эллинистического монарха – царицы Египта Клеопатры (31 до н.э.). Главнейшие философские центры: Афины и Александрия (с Мусейоном и грандиозной Библиотекой). Важнейшие философские школы: Стоя (основана Зеноном из Кития; см. Стоицизм), Сад (основана Эпикуром; см. также Эпикуреизм), Академия (с 3 в. – скептическая, см. Скептицизм), Перипат, а также сократические школы: киническая, мегарская, киренская. Основные акценты в философских учениях: схематизация всего философского поля, четкое деление философии на три части: логику, физику и этику – с перенесением центра тяжести на этику, интересам которой были подчинены остальные дисциплины (ср. замечания эпикурейцев и скептиков о том, что они занимаются науками о природе для достижения невозмутимости духа – атараксии). Этику всех трех основных эллинистических школ традиционно характеризуют как эвдемонистическую и индивидуалистическую, главные понятия ее – арете—добродетель и эвдаймония-счастье, центральный вопрос и интерес – счастье отдельного человека, теоретически (или даже практически, как у киников) поставленного вне рамок государства. Все школы этого периода ищут индивидуальные рецепты счастья, представляя его как некоторое состояние спокойствия и крепости духа (ср. апатию стоиков и атараксию скептиков и эпикурейцев). Несмотря на некоторые общие схемы, эллинистический период античной философии отличается большим разнообразием школ и течений, которые культивировали не одни только моральные дисциплины, и в первую очередь это относится к стоицизму – самому заметному течению эллинизма, ставшему наряду с платонизмом и аристотелизмом одним из тех учений, которые определили облик философской античности для последующей традиции. В частности, учение стоиков о мировом уме-логосе и о промысле оказало влияние на становление христианской философии.

Особенности античной философской школы. В отличие от непостоянных групп слушателей, собиравшихся вокруг софистов, четыре главные школы античной философии (первой из которых была Академия) – постоянно действующие учебные заведения, в которых осуществлялась преемственность руководства. Как правило, новые схолархи избирались путем голосования, реже назначались предыдущим схолархом. Свои названия школы получали от места, где собирались члены школы, – как правило, это были гимнасии (Академия, Ликей) или другие общественные места (Стоя), где можно было слушать лекции или вести беседы. В 4–1 вв. до н.э. обнаруживается совпадение трех понятий: школы как идейного течения, школы как места преподавания и школы как постоянно действующего учреждения с определенным образом жизни его членов. При этом каждая из названных школ была открыта для широкой публики, за преподавание плата обычно не взималась. Школы содержались либо на личные средства схоларха, либо на дары «меценатов». Среди тех, кто посещал школу, различались просто слушатели и группа учеников (называемых «друзьями», «приверженцами»), которые жили поблизости или даже в доме учителя. И в Академии, и в Ликее, и в Саду Эпикура было принято собираться на общие трапезы. В Академии Платона и Ликее Аристотеля читались разные курсы лекций: более сложные для учеников (внутренний кружок адептов школы, «эзотерические» курсы) и популярные курсы для широкой публики («эксотерические» курсы). Наиболее распространенные жанры философской литературы периода – диалоги, диатрибы, протрептики, парафразы, рассуждения на заданную тему.

ПОЗДНЕАНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ: ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ В ЭПОХУ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (1–3 вв. н.э.). Основные философские центры периода – Александрия, Рим, Афины. Основное содержание – возрождение философских школ древности. После призыва схоларха Академии Антиоха Аскалонского «следовать древним» оформляется разрыв между академиками-скептиками (эллинистическая Академия) и платониками-догматиками (начало традиции среднего платонизма), возобновившими разработку проблемной стороны учения Платона; после возвращения в научный обиход библиотеки Аристотеля Андроником Родосским формируется новая перипатетическая традиция; в трудах Нигидия Фигула, Евдора Александрийского и Модерата развивается новая версия пифагореизма (см. Неопифагореизм).

Существенно изменился характер философского преподавания: вместо школы как общины единомышленников, с единым укладом жизни и постоянной близостью учителя и ученика, ведущих устный диалог, школа становится профессиональным институтом, а философию начинают преподавать профессиональные педагоги, получающие жалованье от государства (императора). В 176 н.э. император Марк Аврелий учреждает (выделяет государственные субсидии) в Афинах четыре философские кафедры: платоническую, перипатетическую, стоическую и эпикурейскую, что четко ограничивает главные философские течения периода. Основное внимание в разных школах уделялось одному – восстановлению авторитетного корпуса текстов для той или иной традиции (ср. издание Андроником текстов Аристотеля, Трасиллом – текстов Платона). Начало эпохи систематического комментирования: если предыдущий период можно обозначить как эпоху диалога, то этот и следующий этап в истории античной философии – период комментария, т.е. текста, созданного по поводу и в соотнесении с другим, авторитетным, текстом. Платоники комментируют Платона, перипатетики – Аристотеля, стоики – Хрисиппа (ср. Эпиктет, «Руководство» § 49; «Беседы» I 10, 8 – о стоической школьной экзегезе, в отличие от платонической и перипатетической, представленной сохранившимися текстами, мы можем судить только по намекам). По замечанию перипатетика Александра Афродисийского (2 в. н.э.) · обсуждение «тезисов» было в обычае у древних философов, «они давали уроки свои именно таким образом – не комментируя книги, как это делают ныне (тогда еще не было книг такого рода), а выставляя тезис и приводя доводы за и против, тем самым они упражняли свою способность находить доказательства, основанные на посылках, принимаемых всеми» (Alex. Aphrod. In Top., 27, 13 Wallies).

Разумеется, устные упражнения не могли быть отброшены, – но теперь это упражнения по объяснению письменных текстов. Разница хорошо видна в новой школьной постановке вопроса исследования (не о предмете, а о том, как понимали предмет Платон или Аристотель): напр., не «вечен ли мир?», а «можно ли считать, что по Платону мир вечен, если в «Тимее» он признает демиурга мира?» (ср. «Платоновские вопросы» Плутарха из Херонеи).

Стремление к систематизации и упорядочиванию наследия прошлого проявилось также и в огромном количестве доксографических компендиев и биографических историй, созданных как раз в этот период с 1 в. до н.э. (наиболее известный – компендий Ария Дидима) до нач. 3 в. (наиболее известные – Диогена Лаэртия и Секста Эмпирика), и в широком распространении школьных учебников, предназначенных корректно и доходчиво посвящать как учащихся, так и широкую публику в учение великих философов (ср. особенно платонические учебники Апулея и Алкиноя).

ПОЗДНЕАНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ: НЕОПЛАТОНИЗМ (3–6 вв. н.э.). Завершающий период истории античной философии характеризуется доминированием неоплатонизма, синтетически усвоившего элементы аристотелизма, неопифагореизма и стоицизма при сохранении традиционной платонической догматики (средний платонизм). Новый синтез имел существенные отличия от предшествующей традиции платонизма, что дало основание ученым в 19 в. ввести в обиход термин «неоплатонизм». Сами неоплатоники называли себя платониками и полагали, что находятся в русле единой традиции, идущей от «божественного Платона». Основные философские центры поздней античности связаны с деятельностью школ неоплатонизма: Рим (Плотин, Порфирий), Апамея в Сирии (где учили Амелий, ученик Плотина, и Ямвлих, возглавивший школу после Амелия, – Сирийская школа), Пергам (Пергамская школа, основанная учеником Ямвлиха Эдесием), Александрия (Александрийская школа: Гипатия, Гиерокл, Гермий, Аммоний, Иоанн Филопон, Олимпиодор), Афины (Афинская школа: Плутарх, Сириан, Прокл, Дамаский, Симпликий).

Плотин считается основателем неоплатонизма, потому что в корпусе его сочинений («Эннеады») содержатся все основные понятия неоплатонической философии, которые выстроены им в стройную онтологическую иерархию: сверхбытийное начало – Единое-благо, вторая ипостась – Ум—нус, третья – Мировая Душа и чувственный Космос. Единое недоступно мысли и постигаемо только в сверхумном экстатическом единении с ним, выразимом не обычными языковыми средствами, а негативно, через отрицание (ср. апофатическая теология). Переход от единого к другим уровням бытия описывается в терминах «излучение», «раскрытие», позднее основной термин – «исхождение» (проодос), см. Эманация. Каждая нижняя ступень существует благодаря обращенности к высшему началу и подражает высшему тем, что творит следующее за собой (так ум выступает как начало для души, а душа – для космоса). В дальнейшем эта схема будет подвергнута уточнению и тщательной разработке. В целом для позднего (пост-ямвлиховского) неоплатонизма чрезвычайно характерны систематизм, схоластицизм, мистицизм и магия (теургия). Примечательно отсутствие социально-политической проблематики, так важной для самого Платона; неоплатонизм – это всецело метафизика и теология.

Среди авторитетных для неоплатоников текстов помимо текстов Платона (комментарии на платоновские диалоги составляют основную часть наследия этой традиции) были сочинения Аристотеля, Гомер и «Халдейские оракулы». Комментарии на Аристотеля – вторая по объему часть сохранившегося наследия неоплатонизма; ключевой для комментаторов-неоплатоников стала проблема согласования учений Платона и Аристотеля (см. подробнее Аристотеля комментаторы). В целом курс философии Аристотеля рассматривался как пропедевтика («малые мистерии») к изучению Платона («большим мистериям»).

В 529 эдиктом императора Юстиниана Афинская Академия была закрыта, и философы вынуждены были прекратить преподавание. Эта дата принимается как символическое завершение истории античной философии, хотя изгнанные из Афин философы продолжали работать на окраинах империи (напр., комментарии Симпликия, ставшие для нас одним из главнейших источников по истории античной философии, были написаны им уже в изгнании).

ФИЛОСОФИЯ – ΦΙΛΙΑ ΣΟΦΙΑΣ. О том, что такое философия, сами античные философы говорили столь же часто, сколь часто им приходилось приступать к начальному философскому курсу. Подобный курс в неоплатонических школах открывался чтением Аристотеля, Аристотель начинался с логики, логика – с «Категорий». Сохранилось несколько «введений в философию» и «введений к Аристотелю», предваряющих школьные комментарии к «Категориям». Порфирий, впервые предложивший рассматривать сочинения Аристотеля как пропедевтику к платоновским, в свое время написал специальное «Введение к Категориям» («Исагог»), которое стало базовым учебником для неоплатоников. Комментируя Порфирия, неоплатоник Аммоний перечисляет несколько традиционных определений, в которых можно различить платоновские, аристотелевские и стоические темы: 1) «познание сущего поскольку оно сущее»; 2) «знание дел божественных и человеческих»; 3) «уподобление Богу, насколько это возможно для человека»; 4) «подготовка к смерти»; 5) «искусство искусств и наука наук»; 6) «любовь к мудрости» (Ammonius. In Porph. Isagogen, 2, 22–9, 24). Наилучшим образом прояснить смысл этих поздних школьных определений, в которых продемонстрированы устойчивость и вместительность традиции, скрепившей собой разнообразные учения более чем тысячелетнего периода в одну «историю античной философии», могли бы все имеющиеся в нашем распоряжении античные философские тексты.

Прекратив свое существование, античная философия стала значимым фактором развития европейской философской мысли (ближайшим образом повлияв на формирование христианского богословия и средневековой схоластики) и остается таковым вплоть до сегодняшних дней. Язык античной философии не утратил живости звучания. В то время как одни термины навсегда остались техническими терминами только философии греков (арете, атараксия, майевтика, демиург, диэреза, калокагатия, анамнесис, гомеомерия, нус), другие пополнили словарь философов позднейших эпох и приобрели дополнительно содержание (ср. автаркия, пневна, логос, энтелехия, эпохе, эйдос, эфир). В названиях ряда современных научных дисциплин слышны греческие корни – это не просто присутствие греческого языка в научном лексиконе, это также указание на истоки формирования этих наук, имевших свою особую историю в рамках античности (среди них – логика, физика, этика, психология).

Энциклопедии и словари:

1. Pauly Α., Wissowa G, Kroll W. (hrsg.). Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, 83 Bände. Stuttg., 1894–1980;

2. Der Neue Pauly. Enzyklopaedie der Antike. Das klassische Altertum und seine Rezeptionsgeschichte in 15 Bänden, hrsg. v. H.Cancik und H.Schneider. Stuttg., 1996–99;

3. Goulet R. (ed.). Dictionnaire des philosophes antiques, v. 1–2. P., 1989–94;

4. Zeyl D.J. (ed.). Encyclopedia of Classical Philosophy. Westport, 1997.

Подробные изложения истории античной философии:

1. Лосев А.Ф. История античной эстетики в 8 т. М., 1963–93;

2. Guthrie W.К.С. A History of Greek Philosophy in 6 vols. Camhr., 1962–81;

3. Algra K., Barnes J., Mansfeld J., Schofield M. (eds.), The Cambridge History of Hellenistic Philosophy. Cambr., 1999;

4. Armstrong A.H. (ed.). The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy. Cambr., 1967;

5. Grundriss der Geschichte der Philosophie, begr. v. Fr. Ueberweg: Die Philosophie des Altertums, hrsg. v. K.Prächter, völlig neubearbeitete Ausgabe: Die Philosophie der Antike, hrsg. v. H.Flaschar, Bd. 3–4. Basel–Stuttg., 1983–94 (тома 1–2 готовятся к печати);

6. Reale G. Storia della filosofia antica, v. 1–5. Mil., 1975–87 (англ. пер.: A History of Ancient Philosophy. Albany, 1985);

7. Zeller E. Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 3 Teile in 6 Bänden. Lpz., 1879–1922 (3–6 Aufl.; Neudruck Hildesheim, 1963).

1. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. СПб., 1912 (переизд. 1996);

2. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981;

3. Он же. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991;

4. Богомолов А.С. Античная философия. М., 1985;

5. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. I. Античность (пер. с итал.). СПб., 1994;

6. Лосев А.Ф. Словарь античной философии. М., 1995;

7. История философии: Запад – Россия – Восток, кн. 1: Философия древности и средневековья, под ред. Н.В.Мотрошиловой. М., 1995;

8. Адо Пьер. Что такое античная философия? (пер. с франц.). М., 1999;

9. Canto-Sperber M., Barnes J., Brisson L., Brunschwig J., Vlastos G. (eds.). Philosophie grecque. P., 1997.

1. Переверзенцев С.В. Практикум по истории западноевропейской философии (Античность, Средневековье, Эпоха Возрождения). М., 1997;

2. Vogel С. de (ed.). Greek Philosophy. A collection of texts selected and supplied with some notes and explanations, vol. 1–3. Leiden, 1963–67;

3. Long Α.Α., Sedley D.N. (eds. and trs.). The Hellenistic Philosophers, 2 v. Cambr., 1987.

Пособия по истории греческой культуры и образования:

1. ЗелинскийФ.Ф. Из жизни идей, 3-е изд. Пг., 1916;

2. Он же. Религия эллинизма. Пг., 1922;

3. Марру А.-И. История воспитания в античности (Греция), пер. с франц., М., 1998;

4. Йегер В. Пайдейа. Воспитание античного грека, пер. с нем. М., 1997.

1. Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука. М., 1927 (переизд. 1993);

2. Он же. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930 (переизд. 1993);

3. Он же. Эллинистически-римская эстетика I–II вв. н.э. М., 1979;

4. Рожанский И.Д. Развитие естествознания в эпоху античности. М., 1979;

5. Богомолов А.С. Диалектический логос. Становление античной диалектики. М., 1982;

6. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М., 1980;

7. Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII–VI вв. до н.э., Л., 1985;

8. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986;

9. Anton J.P., Kustas G.L. (eds). Essays in Ancient Greek Philosophy. Albany, 1971;

10. Haase W., Temporini H. (eds.), Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, Teil II, Bd. 36, 1–7. В.–Ν. Υ., 1987–98;

11. Mansfeld J. Questions to be settled before the study of an author or a text. Leiden–N. Y.–Köln, 1994;

12. Irwin T. (ed.). Classical Philosophy: Collected Papers, vol. 1–8. N. Y, 1995;

13. The Cambridge Companoin to early Greek philosophy, ed. by A.A.Long. N. Y, 1999.

1. Entretiens sur l’Antiquité classique, t. 1–43. Vandoevres–Gen., 1952–97;

2. Oxford Studies in Ancient Philosophy, ed. J.Annas et al., v. 1–17. Oxf, 1983–99.

1. Marouzeau J. (ed.), L’Année philologique. Bibliographie critique et analytique de l’antiquité gréco-latine. P., 1924–99;