Что включает реакция понимания учителя

Типы высказываний учителя на уроке

Речь учителя состоит во многом из стереотипных, типичных учительских высказываний. Их можно классифицировать по разным основаниям: по функциям, которые выполняют на уроке, по структурно-семантическим признакам и т. д. Существенной составляющей речи учителя являются вопросительные высказывания. В педагогическом дискурсе представлены практически все структурно-семантические и коммуникативные типы вопросов.

Вопросительные высказывания в речи учителя предназначены, как правило, для выполнения дидактических функций. Особенность их заключается в том, что вопросы в учебном дискурсе могут представлять собой не столько сигналы к поиску какой-либо информации (у меня её нет, помогите найти информацию), сколько сигналы, призывающие к самостоятельному поиску какого-либо аспекта темы.

Все вопросы, которые встречаются в речи учителя, можно разделить на две группы:

Информационные вопросы учитель использует на всех типах урока. Они могут быть направлены на то, чтобы проверить наличие у учеников знаний по тому или иному учебному материалу. Эти вопросы на память, а не на понимание:

Какое значение имеет приставка пре- и при-? Почему в этом слове написали приставку пре-? Назовите мне, какие слова вы выписали из упражнения 96? Следующее слово «приоткрыть». Так, думай, Егор, что значит это слово?

Вопросы с фактической составляющей не направлены на получение или передачу информации, а основная их цель – вовлечение адресата в совместную деятельность, привлечение внимания:

Ребята, это сложный материал. Здесь ни у кого не возникло проблем? Вам потруднее дать задание или как? Вопросы есть по новой теме? Понравился вам урок? Кто задание не понял? Так, тот, кто работал по карточкам, выполнил уже работу?

Прямой зависимости между этапами урока и типами вопросов проводить не стоит. На разных этапах урока учитель может использовать все виды вопросов в зависимости от его коммуникативных намерений. Но вместе с тем различия наблюдаются. Во время объяснения нового материала учитель задает попутные вопросы иначе, чем во время фронтального опроса, так как он ставит перед собой разные коммуникативные задачи. Так, на этапе опроса вопрос служит для концентрации внимания учащихся:

В слове «сторожка», какую согласную вы вставили? Какое проверочное слово подобрали? Какое правило вы использовали?

Часто учитель сопровождает вопрос побудительными высказываниями, которые обращены к классу. Эти вопросы помогают активизировать внимание и умственную деятельность учащегося:

Вспомните, какие части речи вы ещё знаете? Укажите, какое значение имеют приставки пре- и при-?

В ситуации опроса очень много информационных вопросов, которые стимулируют умственную деятельность учащихся. По мнению учителя, ученик обязан знать ответ на поставленный вопрос:

Вопрос заставляет ученика демонстрировать свои знания ранее изученного материала, ставит его в ситуацию самостоятельного поиска. При этом учитель проверяет, знает ли учащийся этот материал, то есть вопрос выполняет и функцию контроля:

Какие ты знаешь морфемы слова? Что такое корень слова? Что выражает окончание? Для чего необходимы приставки?

В данном случае учителя интересует ментальная реакция учащихся, то есть вопрос выполняет функцию проверки знаний, умений и навыков учеников. Особенность педагогического диалога в ситуации фронтального опроса заключается в том, что в речи учителя в основном используются развернутые реплики, которые могут быть представлены следующим образом:

сообщение – вопрос – побуждение:

Мы же с тобой говорили, что имена существительные бывают одушевлёнными и неодушевлёнными. Чем они отличаются? В чём их отличие? Давай вспомним!

Слушаем внимательно: вопрос всем. Какие части речи относятся к самостоятельным?

оценка – вопрос – побуждение:

Верно, какое предложение называется двусоставным? Приводим примеры и объясняем.

Задача учителя состоит в том, чтобы поставить вопрос перед учениками, чтобы настроить их на общение, сообщить задачу опроса, обратиться к учащемуся, побудить его к ответу, оценить полученный ответ, дать общую оценку работы учеников.

На этапе объяснения нового материала учитель задаёт вопросы с целью концентрации внимания учеников на логической связанности фрагментов объяснения:

Теперь скажите мне, пожалуйста, на кого указывает местоимение «она»? Можно конкретно сказать, о ком это предложение?

Для учителя важно не нарушить темп своей речи, поэтому он спрашивает попутно, вопросы произносит быстро, ожидая немедленного ответа. Подобные вопросы часто размещаются в середину предложения:

Совершенный вид глагола. Вид глагола. Мы с вами это уже разбирали! Чем отличаются они друг от друга? Какие вопросы задаём? Глагол «открыть» (книгу) какого вида? Как определили? Совершенно верно. Смотрим в учебник: в данном упражнении есть глаголы совершенного вида? Посмотрите, кто уже нашёл? Сначала, как правило, идет сообщение, потом побуждение и побудительный вопрос, который активизирует внимание учеников.

Давайте-ка сравним эти предложения и посмотрим на их строение. Если мы найдём в них грамматическую основу, то определим, какие из них являются двусоставными, а какие односоставными. В этом случае сначала побуждение, затем пояснение и, наконец, вопрос. Задача подобных вопросов – проверить, понимает ли учащийся то, что объясняет учитель, это вопросы на понимание. Иногда учитель обычный менторский тон сменяет на более мягкий:

Отношения между предложениями, которые входят в состав сложносочиненного предложения, посмотрите внимательно. Какие? Неравноправные, да? Побудительное высказывание, которое вставлено в вопрос, помогает ученикам обратить внимание на самое важное в объяснении, разобраться в новом материале с помощью вопроса-подсказки.

Приглядеться, значит, что сделать? Приблизить свое внимание к чему-либо. Какую приставку пишем в этом слове? Глагол имеет настоящее время, прошедшее, будущее. Глагол изменяется по временам?

Это вопросы-подсказки, в которых уже содержится ответ. Учитель сам подсказывает правильный ответ и, как правило, выделяет его интонационно.

В младших классах учителя используют вопросы в форме просьбы, традиционное требование сменяется на мягкую просьбу, активизируя память, восприятие нового:

Вот, ребята, оказывается, числительное – это часть речи. А скажите-ка мне, пожалуйста, какие еще части речи вы знаете?

Как правило, такие вопросы учитель использует на уроках изучения нового материала, чтобы сделать материал более доступным, а общение личностным. При этом учитель использует принцип кооперации (он более доброжелателен):

Для Пушкина любовь и поэзия – родные сестры. Любовь и поэзия – синонимы. Любви человек отдается всем существом так же, как и в творчестве. Смотрите текст стихотворения: в каких строках заключается процесс воскрешения к творчеству? «Душе настало пробужденье: и вот опять явилась ты», то есть процесс воскрешения к творчеству «и сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновенье». Видно, что этот процесс у Пушкина тесто связан с любовным порывом. Что для Пушкина любовь и поэзия? Для поэта это родные сестры. Так, давайте с вами запишем комментарий к этому стихотворению.

Учитель начинает объяснение, задаёт вопрос, ответ на который очевиден, и сам же дает ответ, чтобы не нарушить структуру объяснения.

С этой же целью на уроках изучения нового материала используются риторические вопросы:

Следующая тема – это тема любви. Запишите: «Любовная лирика в творчестве Сергея Есенина». Можно ли представить русскую поэзию без любовной лирики? Наверное, нет.

Таким образом, на этапе проверки знаний чаще всего используются вопросы, которые концентрируют внимание учеников, вопросы на память, вопросы, которые содержат подсказку. А на этапе изучения нового материала вопросы, которые концентрируют внимание учащихся на важных частях объяснения, на их содержательном аспекте, определяют логическую связь составляющих объяснения [1, с.175]. Учитель использует также вопросы в форме просьбы, которые помогают ему удерживать связь с аудиторией. В речи учителя активно используются также вопросы-замечания, которые содержат упрёк в недостаточно интенсивном уровне интеллектуальной деятельности ученика. Они в итоге направлены на активизацию этой деятельности:

Скажите, почему мне нужно задавать один и тот же вопрос несколько раз, когда всем давно уже всё понятно?

Вопросы-замечания учитель использует на всех уроках по поводу каких-либо дисциплинарных нарушений:

Где твои записи в справочнике? Почему ничего опять не пишешь? Так, ну и кто там ещё разговаривает? Так, снова Миталёв?

Замечания-вопросы могут также носить отрицательно-оценочный характер и задаваться в связи с результатами учебной деятельности, по поводу неусвоения учебного материала:

И что, опять двойка? Что будешь делать? Ты в каком классе учишься, хотелось бы мне узнать? А контрольную работу написал на уровне ученика шестого класса!

Много в речи учителя вопросов-штампов, которые являются существенной составляющей организационных моментов школьного урока и помогают учителю в реализации коммуникативно-регулирующей стратегии. «Учителя интересует сам факт речевой, паралингвистической, ментальной реакции учеников»[2, с.31-42]:

Я что спрашиваю? Почему Никита не готов? На прошлом уроке ведь был? Итак, кто же будет отвечать? Кто желает дополнить ответ Маши? Кто уже выполнил задание? А кто же первый выполнил упражнение?

Без таких вопросов, поддерживающих контакт между учителем и учениками, общение на уроках невозможно.

Таким образом, вопросительные высказывания, с помощью которых учитель стимулирует ментальную деятельность учащихся, являются составляющей речи педагога, а также служат средством установления и поддержания контакта.

Список литературы:

Ваш психолог. Работа психолога в школе.

Самое популярное

План лекции:

1. Понятие педагогической деятельности. Концепции педагогического процесса и их психологическое обоснование

2. Структура педагогической деятельности

3. Функции учителя в организации учебно-воспитательного процесса

4. Психологические требования к личности учителя

5. Проблемы педагогического общения

6. Стиль педагогического руководства. Понятие об индивидуальном стиле педагогической деятельности

7. Психологические особенности педагогического коллектива

1. Понятие педагогической деятельности. Концепции педагогического процесса и их психологическое обоснование

2. Структура педагогической деятельности

Выделяют три компонента педагогической деятельности:

Конструктивный компонент. В работе учителя большое место принадлежит конструированию урока, внеклассного мероприятия, подбору учебного материала в соответствии со школьными программами, учебниками, различными методическими разработками и его переработка для изложения учащимся. Вся эта работа в итоге выливается в подробный конспект урока. Поиск путей активизации и интенсификации процесса обучения также неотъемлемая часть конструктивной деятельности.

Организаторский компонент. Важное место в структуре педагогической деятельности занимает организаторская деятельность, составляющей единое целое с конструктивной. Все, что планирует учитель провести в течение урока, должно сочетаться с его умением организовать весь учебно-воспитательный процесс. Только в этом случае ученики будут вооружаться знаниями. Организаторский компонент включает три направления: организация своего изложения; организация своего поведения на уроке; организация деятельности детей; постоянная активизация их познавательной сферы. Если учитель проявляет мастерство лишь в одном аспекте организаторской деятельности, например, хорошо организовал изложение (умело подобрал учебный материал, словесную, предметную наглядность), но не привлек детей к активной мыслительной деятельности, то урок может носить только развлекательный характер, а полноценного усвоения знаний не будет. Это же относится и к остальным направлениям организаторского компонента структуры.

Коммуникативный компонент. Он включает в себя установление и поддержание отношений с учениками, родителями, администрацией, учителями. Именно отношение учителя к ученикам определяет успех его конструктивной и организаторской деятельности и эмоциональное благополучие школьника в процессе обучения. Выделяют пять типов эмоциональных отношений учителей к учащимся: эмоционально-положительный активный, эмоционально-положительный пассивный, эмоционально-отрицательный активный, эмоционально-отрицательный пассивный, неуравновешенный.

Оказывается, что взаимоотношения детей в классе в большинстве случаев соответствует тому или другому эмоциональному стилю, которым характеризуется поведение учителя. Так, у учителя эмоционально-неуравновешенного, который то подозрителен и отрицательно настроен к ученикам, то сентиментален и необоснованно поощряет учеников, класс бывает нервозным, неровным в отношении друг к другу.

Коммуникативная сторона педагогической деятельности проявляется во всем педагогическом процессе. Осуществление индивидуального подхода, как одной из сторон коммуникативной деятельности человека, также определяет успех его работы. Учитель должен заметить и учесть особенности школьника, которые мешают или помогают ему, и соответственно реагировать на них. Так, медлительность ученика, связанная с его темпераментом, требует терпения и такта учителя. Надо помнить, что именно коммуникативные компоненты деятельности учителя в большинстве случаев являются причиной отклонений в результатах обучения.

А.И. Щербаков, кроме изложенных компонентов, выделяет психологические функции педагогической деятельности. Это информационная функция (владение материалом и искусством его подачи); развивающая (управление развитием личности школьника в целом); ориентационная (направленность личности, ее мотивы, идеалы); мобилизационная (активизация умственной деятельности учащихся, развитие их самостоятельности); исследовательская (творческий поиск в педагогическом процессе, умение провести эксперимент, обобщить опыт и постоянно совершенствовать свое мастерство).

3. Функции учителя в организации учебно-воспитательного процесса

4.Психологические требования к личности учителя

К специальным педагогическим способностям относят педагогический такт, способности к воспитанию детей и педагогическому общению. Такт учителя всегда представляет собой единство высокоморального отношения к учащимся и педагогически совершенной формы обращения с ними. Педагогический такт включает в себя не только вопросы, связанные с психологическими сторонами личности учителя, но и ориентацию учителя в приемах и средствах педагогического воздействия, а также нравственные установки и принципы, которым учитель следует.

К.Д. Ушинский справедливо относил это понятие к области психологии: «Так называемый педагогический такт, без которого воспитатель, как бы от ни изучил теорию педагогики, никогда не будет хорошим воспитателем практиком, есть, в сущности, не более как такт психологический…». Учитель своими действиями на уроке должен способствовать установлению благоприятной психологической атмосферы, комфортных условий общения и деятельности для всех учащихся, заботиться о развитии дружественных отношений между детьми. Для этого необходимо:

Учитель может положительно влиять на многие стороны поведения детей, если станет поощрять их за хорошие поступки и не будет наказывать, обращать слишком пристальное внимание на детьми допущенные ими ошибки.

5. Проблемы педагогического общения

6. Понятие об индивидуальном стиле педагогической деятельности

Говоря об индивидуальном стиле педагогической деятельности, имеют в виду, что педагог учитывает свои индивидуальные склонности, особенности, свою индивидуальность. Педагоги, обладающие разной индивидуальностью, из множества учебных и воспитательных задач могут выбрать одни и те же, но реализуют их по-разному. Рассмотрим основные признаки индивидуального стиля педагогической деятельности. Он проявляется:

Поэтому любой педагогический опыт буквально копировать не стоит; воспринимая главное в нем, учитель должен стремиться к тому, чтобы оставаться самим собой. Это не только не снизит, но существенно повысит эффективность обучения и воспитания детей на основе заимствования передового педагогического опыта. Попытки прямого копирования передового педагогического опыта одних учителей бесперспективны, т.к. такой опыт практически неотделим от личности учителя, а психологическую индивидуальность педагога трудно воспроизвести, без нее результаты неизбежно оказываются другими.

7. Психологические особенности педагогического коллектива

Источник: И.Н.Логвинов, С.В.Сарычев «10 избранных лекций по педагогической психологии»

Тема 3.1. Психология учителя и воспитателя.

Педагогическая психология традиционно включает специальный раздел — «психология учителя», где подчеркивается важность профессиональной роли учителя, рассматриваются его функции, способности, умения, анализируются предъявляемые к нему требования и формируемые в обществе по отношению к нему социальные ожидания.

Выступая как индивидуальный субъект педагогической деятельности, педагог в то же время представляет собой общественный субъект — носитель общественных знаний и ценностей. В силу этого в субъектной характеристике педагога всегда соединяются аксиологическая (ценностная) и когнитивная (знаниевая) плоскости. При этом вторая включает также два плана: общекультурные и предметно-профессиональные знания. Являясь индивидуальным субъектом, педагог всегда представляет собой личность во всем многообразии индивидуально-психологических, поведенческих и коммуникативных качеств.

Структура педагогических способностей.

Каждая способность имеет свою структуру, в ней различают ведущие и вспомогательные свойства.

Ведущими свойствами в педагогических способностях являются:

1. педагогический такт;

4. потребность в передаче знаний.

Педагогический такт предполагает:

· уважение к школьнику и требовательность к нему;

· развитие самостоятельности учащихся во всех видах деятельности и твердое педагогическое руководство их работой;

· внимательность к психическому состоянию школьника и разумность и последовательность требований к нему;

· доверие к учащимся и систематическая проверка их учебной работы;

· педагогически оправданное сочетание делового и эмоционального характера отношений с учениками и др.

Отечественные исследователи педагогических способностей на основе положений С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова в 60-е гг. прошлого века выделили целый набор педагогических способностей. Круг педагогических способностей очень велик. Он охватывает всю структуру педагогической деятельности. Психологи и педагоги, исследовавшие профессиограмму учителя, выделяют различные способности учителя. В исследованиях Н.В. Кузьминой раскрыты такие способности, как педагогическая наблюдательность, педагогическое воображение, педагогический такт, распределение внимания, организаторские способности.

Ф.Н. Гоноболин перечисляет и раскрывает следующие способности, необходимые учителю:

· способность понимать ученика;

· способность доступно налагать материал;

· способность развивать заинтересованность учащихся;

· предвидение результатов своей работы и др.

В целом к группе педагогических способностей в первую очередь относят:

· требовательность как черту характера;

· простоту, ясность и убедительность речи.

Перечисленные педагогические способности позволяют успешно осуществлять все стороны педагогической деятельности.

Педагогический такт проявляется в коммуникативной стороне педагогической деятельности. Как мы уже отмечали выше, это способность к установлению правильных отношений с учениками, учителями, родителями, чувство меры в отношениях (в меру требовательность, в меру доброта), что позволяет устранять предупреждать конфликтные ситуации.

Организаторские способности также нужны для деятельности учителя, так как вся педагогическая деятельность носит организаторский характер.

Н.Д. Левитов выделяет в качестве основных педагогических способностей следующие:

· способность к передаче детям знаний в краткой и интересной форме;

· способность понимать учеников, базирующаяся на наблюдательности;

· самостоятельный и творческий склад мышления;

· находчивость или быстрая и точная ориентировка;

· организаторские способности, необходимые как для обеспечения систем работы самого учителя, так и для создания хорошего ученического коллектива.

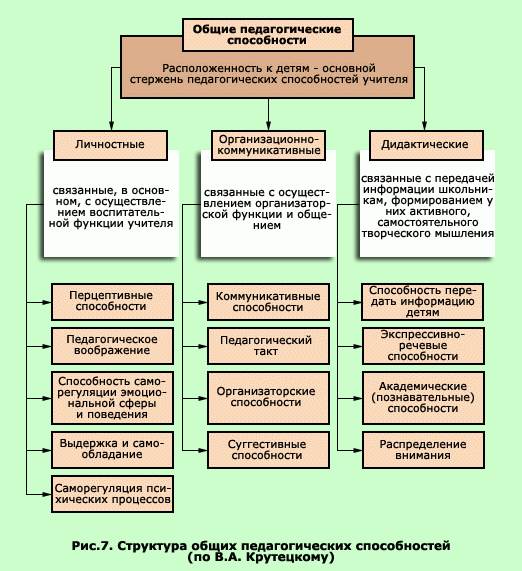

В наиболее обобщенном виде педагогические способности были представлены В.А. Крутецким, который и дал им соответствующие общие определения (см. рис.).

Способность к распределению внимания одновременно между несколькими видами деятельности; имеет особое значение для работы учителя.

Требования к личностным и профессиональным качествам педагога.

· высокая ответственность гражданина и социальная активность;

· любовь к детям, потребность и способность отдать им свое сердце;

· подлинная интеллектуальность, духовная культура, желание и умение работать вместе с другими;

· высокий профессионализм, инновационный стиль научно-педагогического мышления, готовность к созданию новых ценностей и принятию творческих решений;

· потребность в постоянном самообразовании и готовность к нему;

· физическое и психологическое здоровье, профессиональная работоспособность.

В профессиограмме педагога ведущее место занимает направленность его личности. Это комплекс психологических установок на работу с детьми, профессионально ориентированных мотивов и способностей, профессиональных интересов и личностных качеств, профессиональное самосознание. Профессиональная направленность характеризует определенное отношение к обществу, природе, окружающим людям, духовные потребности и интересы педагога, отношение к педагогическому труду, стиль педагогического общения. Педагогическое призвание, в отличие от педагогического интереса, означает склонность к педагогической деятельности, т. е. желание и непосредственное занятие ею. Наличие педагогического призвания можно выявить только в ходе педагогической деятельности, оно формируется в процессе накопления творческого и практического опыта. К профессиональной направленности относятся также педагогический долг и ответственность, самоотверженность. Взаимоотношения педагога с коллегами, родителями и детьми, основанные на осознании профессионального долга, составляют сущность педагогического такта. Тактика поведения состоит в том, чтобы выбрать соответствующие стиль и тон, время и место педагогического действия, и определяется личностными качествами педагога.

Личностные качества педагога проявляются через педагогические умения: гностические, конструктивные, коммуникативные, организаторские, прогностические и специальные умения.

К гностическим умениям относят группу умений, с помощью которых педагог изучает ребенка, его возрастные, индивидуальные особенности, личностные качества, взаимоотношения со сверстниками, взрослыми, степень эмоционального благополучия, коллектив в целом, воспитательные возможности семьи. Изучение ребенка – основа понимания педагогом его внутреннего мира. Педагогу важно развивать у себя эмпатию, умение “влезть в шкурку ребенка”, как говорила Н.К. Крупская. Она дает педагогу возможность объяснить причины поведения, увидеть пути совершенствования воспитания и обучения.

Конструктивные умения необходимы педагогу для проектирования целостного педагогического процесса, воспитания детей с учетом перспектив образовательной работы. Для этого требуется модифицировать общие цели и задачи воспитания применительно к конкретной группе детей и к каждому ребенку с учетом особенностей его развития. Конструктивные умения воплощаются в планировании работы, в составлении конспектов занятий, сценариев, праздников и тому подобное.

Организаторские умения включают в себя мобилизационные, информационные, развивающие и ориентационные умения. Мобилизационные умения – привлечение внимания детей и развитие у них устойчивых интересов к учению, труду и другим видам деятельности, формирование потребности в знаниях. Информационные умения – изложение учебной, познавательной информации, а также формирование у детей навыков ее самостоятельного поиска. Развивающие умения – определение “зоны ближайшего развития” детей, создание условий для развития у детей познавательных процессов, чувств и воли; стимулирование познавательной самостоятельности и творческого мышления; развитие индивидуальных особенностей; осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку.

Ориентационные умения направлены на формирование морально-ценностных установок воспитанников, привитие устойчивого интереса к учебной, познавательной деятельности; организация совместной творческой деятельности для развития социально значимых качеств личности.

Состав прогностических умений можно представить как выдвижение педагогических целей и задач, отбор способов достижения, предвидение результатов, возможных отклонений и нежелательных явлений, определение этапов педагогического процесса, педагогическое прогнозирование. В данную группу умений можно включить и рефлексивные умения. Рефлексия – это не просто знание или понимание субъектом педагогической деятельности себя, но и выяснение того, насколько и как другие знают и понимают “рефлектирующего”, его личностные особенности, эмоциональные реакции. Это способность к самоанализу проделанной работы, оценке результатов, соотнесению их с поставленной целью.

Группа специальных умений включает в себя умения петь, танцевать, выразительно рассказывать, читать стихи, шить, вязать, выращивать растения, мастерить игрушки из бросового материала, показывать кукольный театр и проявляется в творчестве. Чем больше таких специальных умений в арсенале педагога, тем интереснее и содержательнее жизнь детей.

Коммуникативные умения проявляются при установлении педагогически целесообразных взаимоотношений с отдельными детьми и с коллективом, с родителями, с коллегами по работе, с администрацией образовательного учреждения. Они проявляются в установлении педагогом быстрого контакта с разными людьми в различных ситуациях, нахождении общего с ними языка, толерантности, оптимизма. Эти умения помогают воспитателю, учителю расположить к себе, вызвать сопереживание, что важно для сплочения детей, коллектива родителей, педагогического коллектива. Организация общения требует от педагога владения технологией осуществления коммуникаций: владение словом, правильная дикция, правильное дыхание, мимика и жестикуляция, умение управлять своим телом, регулировать свое психическое состояние, владеть техникой интонирования для выражения разных чувств.

К важным профессиональным качествам, по А.К. Марковой, относятся: педагогическая эрудиция, педагогическое целеполагание, педагогическое (практическое и диагностическое) мышление, педагогическая интуиция, педагогическая импровизация, педагогическая наблюдательность, педагогический оптимизм, педагогическая находчивость, педагогическое предвидение и педагогическая рефлексия. То, что эти качества близки к понятию «способность», подтверждается и самой А.К. Марковой, которая многие из них именно так и определяет. Существенно, что многие из этих качеств (способностей) соотнесены непосредственно с самой педагогической деятельностью.

Рассматривая, как и А.К. Маркова, профессионально значимые качества педагога (педагогическую направленность, педагогическое целеполагание, педагогическое мышление, педагогическую рефлексию, педагогический такт), Л.М. Митина соотносит их с двумя уровнями педагогических способностей, по Н.В. Кузьминой: проективными и рефлексивно-перцептивными. В исследовании Л.М. Митиной были выделены более пятидесяти личностных свойств учителя (как профессионально-значимых качеств, так и собственно личностных характеристик). Приведем список этих свойств: вежливость, вдумчивость, взыскательность, впечатлительность, воспитанность, внимательность, выдержка и самообладание, гибкость поведения, гражданственность, гуманность, деловитость, дисциплинированность, доброта, добросовестность, доброжелательность, идейная убежденность, инициативность, искренность, коллективизм, критичность, логичность, любовь к детям, наблюдательность, настойчивость, ответственность, отзывчивость, организованность, общительность, политическая сознательность, порядочность, патриотизм, правдивость, педагогическая эрудиция, предусмотрительность, принципиальность, самостоятельность, самокритичность, скромность, справедливость, сообразительность, смелость, стремление к самосовершенствованию, тактичность, чувство нового, чувство собственного достоинства, чуткость, эмоциональность. Этот общий перечень свойств составляет психологический портрет идеального учителя. Стержнем, сердцевиной этого портрета являются собственно личностные качества: направленность, уровень притязаний, самооценка, образ «Я».

Показатели профпригодности и профнепригодности педагога

Выделяют три плана соответствия психологических характеристик человека деятельности педагога (И.А. Зимняя). Первый план соответствия — предрасположенность или пригодность в широком неспецифическото смысле. Пригодность определяется биологическими, анатомо-физиологическими и психическими особенностями человека» Пригодность к педагогической деятельности (или предрасположенность к ней), подразумевает отсутствие противопоказаний к деятельности типа «Человек—Человек» (например, тугоухость, косноязычие, дебильность и др.). Пригодность к педагогической деятельности предполагает норму интеллектуального развития человека, эмпатийность, положительный эмоциональный тон (стеничность эмоций), а также нормальный уровень развития коммуникативно-познавательной активности.

Второй план соответствия педагога своей профессии — его личностная готовность к педагогической деятельности. Готовность предполагает отрефлексированную направленность на профессию типа «Человек—Человек», мировоззренческую зрелость человека, широкую и системную профессионально-предметную компетентность, а также коммуникативную, дидактическую потребности и потребность в аффилиации.

Включаемость во взаимодействие с другими людьми, в педагогическое общение выявляет третий план соответствия человека деятельности педагога я предполагает легкость, адекватность установления контакта с собеседником, умение следить за реакцией собеседника, самому адекватно реагировать на нее, получать удовольствие от общения. Умение воспринимать и интерпретировать реакцию учеников в классе, анализируя поступающие зрительные и слуховые сигналы по каналу обратной связи, рассматривается как признак «хорошего коммуникатора».

Естественно, что только полное совпадение этих трех планов соответствия индивидуально-личностных качеств человека педагогической деятельности (т.е. сочетание пригодности, готовности и включаемости) обеспечивает наибольшую ее эффективность.