чем в детстве болел лермонтов

Чем болел Лермонтов?

В раннем детстве Лермонтов перенес рахит который надолго приковал его к постели и оставил следы на всю жизнь; этой болезни Лермонтов был обязан сильной кривизною ног; кроме того, он всегда был предрасположен к различным болезням на золотушной почве.

в Лермонтове эти болезни произвели в своем роде переворот. Это потому представляется вероятным, что во время болезни Михаил Юрьевич был донельзя злобный мальчик: причудливо капризный, он устраивал истерики, когда кто-нибудь из старших посылал крепостного для наказания на конюшню, но жестоко преследовал кошек и нарочно вырывал с корнем любимые бабушкины цветы. Трудно даже вообразить, какие от природы в нем таились несметные силы зла, если и после переворота, наступившего с выздоровлением, его отличали такие склонности и поступки, какие пристали бы только будущему Стеньке Разину либо отпетому самодуру-крепостнику. С благословения бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой у него имелся маленький гарем из дворовых девушек и собственный зоопарк, он забавлялся со своим потешным полком, набранным из деревенских и соседских мальчишек, и любил устраивать кулачные бои силами молодежи села Тарханы; призом служил бочонок водки, который тут же и распивали победители, утирая слезы и расквашенные носы.

Временами у Лермонтова бывали приступы тяжелой, «черной» меланхолии, тоски, страха смерти,

жестокой психической депрессии.

В эти периоды он оставлял учебу — в пансионе, университете, Школе юнкеров — или воинскую службу в полку,

по нескольку дней мог не выходить из комнаты, лежа в кровати в каком-то молчаливом оцепенении.

Читать и писать в эти дни он не мог, разговаривать и общаться ни с кем не желал.

Детство и отрочество Лермонтова Послесловие

Дорогие читатели, юные и взрослые! Эта книга в художественно-документальной форме познакомила вас с событиями детских и отроческих лет Михаила Лермонтова. Все 30 рассказов написаны на основе биографии великого поэта, его родных и окружающих. Не искажён ни один из фактов, подтверждённых документами, письмами, воспоминаниями современников, записями самого Лермонтова. Меня консультировали лермонтоведы Александр Сахаров (председатель Московского филиала МОО «Лермонтовское общество», ответственный редактор книги), Светлана Бойко (старший научный сотрудник Государственного литературного музея), Татьяна Кольян (старший научный сотрудник Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы») и другие. Всем им я приношу искреннюю благодарность.

Однако достоверных фактов недостаточно, чтобы с необходимой для художественных произведений полнотой описать жизнь юного гения. Поэтому в рассказах использованы гипотезы авторитетных лермонтоведов о тех или иных событиях. Одни гипотезы принимаются большинством специалистов, другие же вызывают многолетние дискуссии, а порой и взаимно исключают друг друга. В таких случаях необходимо было обоснованно выбрать наиболее вероятную версию событий. Приведу три ярких примера.

В «Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова», опубликованную в 1964 году известным учёным В.А. Мануйловым, включены три поездки великого поэта на Кавказ в детском возрасте: в 1818, 1820 и 1825 годах. Поездка 1825 года неоспоримо подтверждается списком посетителей Кавказских вод, опубликованном в августовском номере журнала «Отечественные записки», где значатся Е.А. Арсеньева, её внук, домочадцы и родственники. О поездке 1820 года свидетельствует запись в дневнике М.М. Сперанского от 7 марта 1821 года: «Тарханы. Посещение Елизаветы Алексеевны. Действие кавказских вод. Совершение исцеления. Чембар». В позднейших публикациях поездка 1818 года исключена из летописи по причине недоказанности документами. Однако нами она описана в рассказе «В Пензе и на Кавказе» по следующим соображениям:

• Запись М.М. Сперанского по содержанию может относиться не к одной, а к нескольким поездкам на Кавказ.

• В раннем детстве Лермонтов был слабым, болезненным ребёнком, страдал золотухой (диатезом) и английской болезнью (рахитом). Для его лечения, несомненно, Е.А. Арсеньева пользовалась консультациями и назначениями опытных врачей и всеми имеющимися в их арсенале методами, а также домашними и народными средствами, но до 1818 года почти безрезультатно. Ребёнка по-прежнему мучили «сыпь, мокрые струпья, так что сорочка прилипала к телу, и мальчика много кормили серным цветом», как писал П.А. Висковатый в книге «Михаил Юрьевич Лермонтов». Миша не мог ходить самостоятельно, только активно ползал. Пошёл он в возрасте четырёх лет осенью 1818 года. Такое резкое улучшение вряд ли могло произойти без лечения новым методом, не применявшимся ранее. С учётом возможностей медицины первой трети XIX века таким методом, вероятнее всего, было лечение кавказскими водами, эффективными в случаях и рахита, и золотухи.

• В воспоминаниях А.П. Шан-Гирея написано о М.Ю. Лермонтове: «Слыхал также, что он был с детства очень слаб здоровьем, почему бабушка возила его раза три на Кавказ к минеральным водам».

• Врач и историк медицины Б.А. Нахапетов в своей книге «Медицинская карта М.Ю. Лермонтова», проследив на основании дошедших до нас сведений о болезнях в семье Лермонтовых, в том числе наследственных, писал, что поскольку оба родителя поэта умерли от туберкулёзной чахотки, то у Михаила Юрьевича в раннем детстве были связанные с этим осложнения: золотуха, рахит и, как следствие, слабый иммунитет и частые заболевания. Б.А. Нахапетов приходит к выводу: «видимо, не менее трёх раз возила своего внука на Кавказ неугомонная Елизавета Алексеевна, накрепко поверившая в целебную силу горных источников». Действительно, стойкий оздоровительный эффект, который наблюдался у М.Ю. Лермонтова с 11 лет, возможен, как правило, именно при прохождении трёх и более курсов лечения минеральными водами.

Также нет единодушно принимаемой специалистами гипотезы о втором отроческом увлечении М.Ю. Лермонтова в 1827 году, о котором свидетельствует несколько записей поэта:

• «1830 (мне 15 лет). Я однажды (3 года назад) украл у одной девушки, которой было 17 лет, и потому безнадёжно любимой мною, бисерный синий снурок; он и теперь у меня хранится. Кто хочет узнать имя девушки, пускай спросит у двоюродной сестры моей. — Как я был глуп. » («Автобиографические заметки»)

• «Про дерево, где я сидел с А.С.» («Автобиографические заметки», приписка к записи «Моё завещание»)

• «Напоминание о том, что было в ефремовской деревне в 1827 году — где я во второй раз полюбил 12 лет — и поныне люблю» (Приписка в автографе стихотворения 1829 года «К Гению»).

• Портрет миловидной молодой девушки у сухого дерева на листе с посвящением драмы «Люди и страсти» («Menschen und Leidenschaften», 1830 год).

Существует две заслуживающие внимания версии о предмете этого увлечения Лермонтова. В.А. Мануйлов предположил, что речь везде идёт об Агафье Александровне Столыпиной, двоюродной сестре матери поэта, которая была на пять лет старше М.Ю. Лермонтова. Согласно второй, более распространённой, версии, три последние записи относятся к Анне Григорьевне Столыпиной, которая была на год моложе Лермонтова. Однако содержание стихотворения «К Гению» и посвящения драмы «Люди и страсти», на наш взгляд, вряд ли могли относиться к 11-12-летней девочке, ещё не выезжавшей в свет, хотя и имеется некоторое сходство изображения в посвящении с портретом А.Г. Столыпиной, в замужестве Философовой, во взрослом возрасте. Сомнительно также, что Лермонтов в 12 лет за короткое время мог пережить сразу два увлечения, настолько серьёзных, что в одном случае хранил три года украденный у девушки шнурок, а о другом писал спустя два года: «…и поныне люблю». Поэтому в рассказах «Синий шнурок» и «Кропотовская любовь» принята гипотеза В.А. Мануйлова о том, что предметом второй отроческой любви М.Ю. Лермонтова была Агафья Александровна Столыпина, в замужестве Дохтурова, а «ефремовская деревня» — это Кропотово.

Сочиняя рассказы, я стремилась максимально достоверно описать жизнь юного М.Ю. Лермонтова, реконструируя и конкретизируя с помощью художественного вымысла недостающую информацию и детали событий с учётом гипотез и сведений об окружавших поэта людях. Однако такая художественная достоверность, не противоречащая бесспорным фактам («как могло быть»), не даёт оснований использовать рассказы в качестве источника научной информации («как действительно было») без обращения к научным публикациям, список которых приведён в настоящем издании.

Цель книги совершенно иная — дать возможность современному читателю погрузиться в реалии первой трети XIX века и получить художественно достоверное представление о детстве и отрочестве великого поэта, сопереживая ему и его близким в бедах и радостях. Достигнута ли эта цель — судить вам, дорогие читатели.

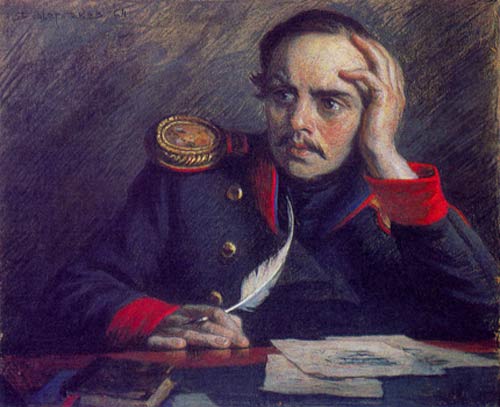

Акварель Марии Царёвой. 18 лет. г. Нижний Новгород.

Послесловие опубликовано в книге:

Егорова Е.Н. Детство и отрочество Михаила Лермонтова. — Москва: Московский филиал МОО «Лермонтовское общество»; Дзержинский: БФ «Наш город», Литературное объединение «Угреша», 2014. — 288 с., илл., вкл. С. 242-244.

Лермонтов: гений, погибший в 27 лет

Лермонтову судьба отмерила лишь 27 лет жизни. Но у него было, казалось бы, всё: любовь, настоящая дружба, творчество, слава, наследие, оставленное потомкам.

Детство Лермонтова

Будущий поэт Миша Лермонтов родился 15 октября 1814 года в Москве, в семье Марии и Юрия Лермонтовых. По материнской линии приходились родственниками Столыпиным, — это был знатный род. Поэтому в семье несколько тяготились браком Марии с представителем разорившейся и «неблагородной» фамилии.

Бабушка поэта, Елизавета Алексеевна Арсеньева, была властной дамой с сильным и прямым характером. Может быть, именно поэтому со своим мужем в браке счастлива была только в первые годы.

Не задалась семейная жизнь и у родителей Мишеньки, Марии Михайловны и Юрия Петровича. Между ними слишком скоро произошло охлаждение, а учитывая нелюбовь тёщи, отношения сошли на нет. Мише не было и трёх лет, когда его молодая мама умерла от чахотки, а отец вынужден был покинуть поместье тёщи и вернуться в своё родовое село.

Миша рос болезненным и впечатлительным ребёнком, и потерявшей мужа и единственную дочь бабушке на долгие годы стал единственной любовью и отрадой. Теперь и до конца жизни она будет обожать своего внука. К сожалению, переживёт и его. Но будет делать всё, чтобы Мишель получил прекрасное образование и воспитание. Будет трепетно следить за его здоровьем и вывозить на Кавказ, к родственникам, где климат должен был служить оздоровлению.

Всё детство Миши Лермонтова прошло в бабушкином поместье Тарханове, в богатстве, любви и обожании, все его капризы исполнялись. Бабушка не жалела сил и средств, чтобы воспитать обожаемого внука и дать ему всё самое лучшее.

А поездки мальчика на Кавказ навсегда сделали его поклонником этих мест: гор и неба, природы. Здесь Миша с замиранием сердца слушал истории о горцах, о войне, смелости, славе, подвигах, — и здесь зарождался в мальчике будущий поэт.

Образование Лермонтова

В 1828 году, когда Мише исполнилось 14, его образование продолжилось в Москве, в «Благородном Университетском пансионе», где обучались молодые люди из знатных родов.

Находилось заведение на Тверской улице, в нём было 6 классов. Пансион имел неразрывную связь с Московским университетом и дал России многих видных людей того времени. Здесь преподавали языки, русскую литературу. В то время опирались на традиции живого преподавания, ученики часто собирались на совместные чтения древних и современных писателей, представляли преподавателям свои первые литературные творения и рисунки. Во время обучения преподаватели обратили внимание на дикцию и таланты юного Лермонтова; кроме того, он хорошо рисовал и декламировал, прекрасно играл на скрипке и фортепиано.

Михаил мог бы жить вместе с другими молодыми людьми, но бабушка не хотела так рано отрывать от себя любимого внука, и Михаил учился на полупансионе. Каждый вечер он возвращался домой, — бабушка для этого перебралась в Москву, наняв квартиру на Поварской улице.

В это время у юного Лермонтов появился воспитатель, Капэ, — офицер наполеоновской армии. Когда-то он попал в плен, да так и остался жить в России, Миша его очень любил. И именно от него он услышал первые истории о войне 1812 года, о Наполеоне, о настоящей воинской доблести, чести и славе. Любовь к Наполеону и интерес к Франции поэт сохранит всю жизнь.

Чрезмерная любовь: между двух огней

Через два года наступал «тот самый» возраст Лермонтова, которого до трепета боялась Елизавета Алексеевна. Отец согласился когда-то оставить у неё сына до 16 лет, и она чрезвычайно боялась, что теперь он того и гляди нагрянет и увезёт Мишеля.

Отец часто бывал в Москве, они виделись, и сердце юного Миши разрывалось от любви к нему и уважения к бабушке. Юрий Петрович настаивал на том, чтобы сын переехал жить к нему, но бабушка, показывая суммы счетов, которые идут на обучение, подчёркивала, что он не сможет обеспечить сыну достойную жизнь. Неизвестно, что произошло между ними, однако отношения были навсегда испорчены, отец уехал, и больше они не встречались. Эта семейная драма нашла отражение уже в первых произведениях поэта.

В это время Лермонтов пробует переводить и писать; речь идет о подражаниях и переработках произведений других авторов, однако уже чётко прослеживается русская душа его поэтического дара. Одним из первых он переписал в свою тетрадь стихи Пушкина и Жуковского.

В 1830 году Лермонтов поступил в Московский университет на нравственно-политическое отделение. В то время отделений было четыре, и Лермонтов впоследствии перевёлся на словесное.

Осенью того же года в Москве началась холера, Университет прекратил занятия, ходили недобрые слухи о бунтах «черни» по всей России. Да ещё пришло известие о гибели брата Елизаветы Алексеевны: Николая Алексеевича Столыпина растерзала толпа…

Обучение продолжилось лишь в январе 1831 года. Об университетских годах Лермонтова известно немного: он держался отстранённо, ни в какие кружки не вступал, был подчёркнуто вежлив со всеми и всегда один.

В 1832 году поэт получил справку о том, что прошел курс в Московском университете и поступил в Санкт-Петербургский университет, поселившись с бабушкой в доме на берегу Мойки, у Синего моста.

Позже Лермонтов уйдёт из университета. А поскольку в то время обязательно нужно было служить либо на военной, либо на гражданской службе, осенью 1832 года он выдержит экзамен в школу гвардейских юнкеров. К этой перемене в его судьбе ещё долго будут привыкать родные. Нужно отметить, что через какое-то время Лермонтов сильно разочаровался в школе, так как стремился к самостоятельности, а здесь ему приходилось подчиняться дисциплине. Кроме того, нужно было быть смелым и бесшабашным, чтобы не прослыть «маменькиным сынком». И творчество пока отступило на второй план. Лермонтов привыкнет не показывать своих истинных чувств и мыслей, показным весельем зарекомендует себя «своим».

Лермонтов на Кавказе

Кавказ, как ни странно, пошёл поэту на пользу: здесь стал выкристаллизовываться его характер, его поэтическое дарование, поэт много переделывает старые стихотворения и работает над новыми. Постоянная опасность обостряет все мысли и чувства, заставляет ярче чувствовать и острее проживать жизнь. Здесь поэт задумывает и пишет «Героя нашего времени», переносит действие «Демона» на Кавказ, а многие встреченные герои становятся прототипами его литературных героев.

Осенью 1837 года Лермонтову разрешили вернуться в Петербург, он был прощён. Но в нём произошли огромные перемены, и он не желает вести прежнюю жизнь с кутежами; он знакомится с поэтическими кружками, становится известным, но… не находит себе места в обществе. В 1838 году он почти ничего не пишет, кроме обличающего общество стихотворения «Дума». Лермонтов становился популярным, даже модным. Но светская жизнь была ему не по вкусу.

Позже, в 1840 году, на балу у графини де Ламбаль, Лермонтова вызовет на дуэль молодой сын французского посланника при дворе, де Барант. Во время дуэли поэт будет легко ранен, а её последствия приведут ко второй высылке на Кавказ, в Пятигорск. Лермонтов так радовался, что едет в Пятигорск! Знал бы он, чем эта поездка обернётся…

Говорить о «последних годах жизни» в случае с Михаилом Лермонтовым немного странно. Ведь это был молодой, — если не сказать «юный» человек, получивший прекрасное воспитание и образование, уже известный, офицер. Он много писал, и здесь, на Кавказе, постоянно работал над своими произведениями.

Немного портил впечатление о Михаиле Юрьевиче его характер. Он держался довольно замкнуто в обществе, и лишь близкие друзья знали, какая у него тонкая, поистине поэтическая натура.

Именно вторая ссылка оказалась роковой для поэта. Он уехал на Кавказ, откуда уже не вернулся. Дуэль с Мартыновым произошла из-за мелкой ссоры, из-за постоянных насмешек и карикатур, которые Михаил Юрьевич рисовал в присутствии дам. Мартынов нервничал и несколько раз просил прекратить, но шутить Лермонтов не перестал.

Дуэль назначена, и в положенный день и час она состоялась у подножия Машука. Дуэль, в трагический исход которой никто не верил, обернулась трагедией не только для друзей и близких, любивших поэта, но и для всей России.

Чем в детстве болел лермонтов

Согласно официальным данным, Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве в ночь на 3-го октября 1814 года. Семейная жизнь его родителей вскоре распалась, и мальчик был увезен в имение Тарханы, где и воспитывался под наблюдением своей бабушки, со стороны матери, Елизаветы Алексеевны Арсеньевой (урожденной Столыпиной). Мать Лермонтова, Мария Михайловна скончалась, когда мальчику шел только третий год, а отец его, капитан в отставке, человек небогатый и незнатный, жил в принадлежавшей ему деревне Кропотово и лишь изредка навещал сына. Таким образом, мальчик рос фактически круглым сиротой, при живом отце…

Закончил книгу для серии ЖЗЛ о Михаиле Лермонтове. Он и в жизни то был окружен густым мистическим туманом. И гениальные стихи его полны демонизма и мистицизма. Но сейчас я бы хотел поведать читателям о другом.

Лермонтов в детстве (1817-1818 год)

…………………………

Оказывается он на три года старше, и родился в ночь со 2 на 3 октября, но только 1811 года. Где же его скрывали столько лет? Почему о нем не знали ни родственники Арсеньевых и Столыпиных, ни их многочисленные крепостные, которые наверняка бы сохранили память о таком таинственном рождении. Эту первую свою сенсацию выдала чеченская исследовательница Марьям Вахидова. Она пишет : « Зиму 1817 года Арсеньева (бабушка поэта – В.Б.) решила провести в Пензе. Михаилу, надо полагать, всего три года. Но на портрете, который бабушка заказала местному художнику-самоучке, (См.: В младенческом платье и с мелком в пальцах правой руки..) мальчик выглядит отроком. Художник, на наш взгляд, был объективен, он нарисовал то, что видел. Перед ним действительно сидел, если не отрок, то уж точно не малыш, а 7-летний мальчик…»

Да, в детстве Михаил Лермонтов болел и золотухой, и другими детскими хворями, поздно стал ходить, но неужели читателю не видно, что на этом портрете отнюдь не семилетний мальчик? Вглядитесь в портрет внимательно, покажите его детским врачам или воспитателям детского сада, не надо быть ученым, чтобы признать младенческий возраст ребенка. Да и стал бы семилетний озорной мальчишка ходить в девочкином платьице? Засмеют. Опозорят.

Для убедительности Марьям Вахидова сослалась на Ираклия Андроникова. Мол, это он чуть ли не первым узнал о чеченском отце поэта.

«Осень 1959 года в жизни молодого декана историко-филологического факультета Ибрагима Алироева была знаковой, но, к сожалению, не стала эпохальной. Этой осенью в очередной раз в Грозный приехал известный советский лермонтовед Ираклий Андроников, которого Ибрагим встречал в аэропорту вместе с ученым другом гостя доцентом Борисом Виноградовым.

Московский гость на этот раз приехал посетить лермонтовские места в Чечне: Лермонтово, Валерик, Ичкерию, Сулак. Ираклий Лаурсабович, всем винам предпочитавший кахетинское, явно перебрал его к вечеру, и молодому, но уже маститому ученому Ибрагиму было поручено доставить его в гостиницу «Кавказ». Андроников был среднего роста, плотного телосложения и с большим грузинским носом. Высокому статному чеченцу не стоило труда дотащить гостя до его номера в гостинице, но, помогая ему лечь в кровать, Ибрагим услышал довольно странное и нелицеприятное:

— Если б ты знал, как я ненавижу ваш народ! Вы меня не только отца лишили, но отняли у меня Лермонтова!

— Что значит, отняли Лермонтова? – рассмеялся Ибрагим. О том, что люди Зелимхана Харачоевского в 1910 году убили Л. Андроникова, по долгу службы гонявшегося в горах за знаменитым абреком, знали почти все образованные чеченцы. Но причем тут был Лермонтов, погибший не по вине чеченцев?

— Он ведь был наполовину чеченцем! – страдальчески выдавил Ираклий.

Ибрагим отнесся к услышанному с иронией и юмором:

— Это все она – бабушка поэта! – плакал Ираклий – узнала, что дочь ждет ребенка, и увезла ее из Чечни! Как я ненавижу вас, чеченцев! Я с двух лет вырос без отца по вине вашего народа, а теперь вот вы и Лермонтова моего забрали. » Но на расспросы этого филолога Андроников сказал только: «Я знаю тайну рождения Лермонтова, но никогда об этом не напишу. »

При этом никаких малейших доказательств Марьям Вахидова не приводит. Никаких свидетелей встреч Бейбулата Таймиева с Машей Арсеньевой, никаких его высказываний о своем ребенке. Вместо Бейбулата она легко могла поставить любого другого Хасбулата, Ибрагима или еще кого. Верьте на слово. То, что этим оскорблены и родители Михаила Лермонтова, и честь всего русского дворянства, весь лермонтовский древний род, для чеченки ничего не стоят.

Чеченский абрек Бейбулат Таймиев

………………………

Оказывается, об этом чеченском отце знали и в Москве, когда долго искали подтверждение его дворянства для поступления в Благородный Пансион, когда отчисляли Михаила Лермонтова из Московского университета, и в Петербурге, когда его не приняли в университет опять же за сомнительность его дворянства. Оказывается, и император Николай Первый ненавидел всю жизнь Михаила Лермонтова, зная, что его отец – чеченский разбойник и враг России. Будто у нас в России не было у самых высокородных дворян незаконнорожденных, но усыновленных детей, будто не было у самой императорской семьи сомнительных связей. Будто не происходили из Кавказа многие наши самые родовитые дворянские семьи.

Да и с отцом Андроникова промашка вышла. Жил он до 1939 года то в Петербурге, то в Тбилиси, и умер по старости, без всяких чеченцев.

Этой бы Марьям Вахидовой прочитать столь же для меня неприемлемые описания жестокости Лермонтова, этакого полковника Буданова девятнадцатого века, в статье Майи Каганской: « А дело было, лермонтовское дело, и было оно — “мокрое”: в бытность свою офицером действующей на Кавказе русской армии (поручик Тенгинского казачьего полка) Лермонтов добровольно вместе с рядовыми казаками ходил в разведку в чеченские аулы. Только “языка” в той разведке не брали — его вырезали вместе с носителем. Массово. Крупномасштабно. Поэт отличался хладнокровной храбростью и непомерной жестокостью.

Сегодня, по всем международным законам, он был бы судим за военные преступления. Впрочем, не дождались Гаагского трибунала, и без оглядки на собрание сочинений Михаила Юрьевича офицерское собрание его полка выразило поэту презрительное отвращение и потребовало от начальства, чтобы его от них убрали…»

Где уж Каганская нашла протокол того офицерского собрания, одной ей известно. В армии Лермонтова всегда уважали, и его предшественник в «сотне охотников» Руфин Дорохов ценил поэта до самой смерти, считая, что поэта подло убили.

В любом случае его «злой чечен ползет на берег, Точит свой кинжал…» вряд ли отнесешь к любованию чеченскими абреками. И вряд ли его так оберегали от смерти эти «злые чечены». Чушь невероятная. Целый фантастический роман. Скорее, с детства уже полных полтора столетия у любого русского ребенка первое восприятие чечена связано с этими строками «злой чечен ползет на берег…»

Во всех стихах Лермонтова об отце, пишется об их встречах, да, жили розно, но встречались же. Где и когда мог видеть Михаил Лермонтов в юные годы чеченца Бейбулата Таймиева?

Если внимательно читать исследование Вахидовой, приходишь к выводу, что главная её цель даже не убедить читателя во вновь найденном отце Лермонтова, а убедить читателя в тайном его мусульманстве. У Лермонтова есть вполне демонические стихи, трудно назвать его прилежным прихожанином, но уж заявлять о его якобы мусульманстве – это уже слишком.

Впрочем, в ряду мистификаторов Марьям Вахидова не одна. Не знаю, уж почему, но именно Михаила Юрьевича Лермонтова выбрали для провокаций самые разные псевдофилологи из разных стран.

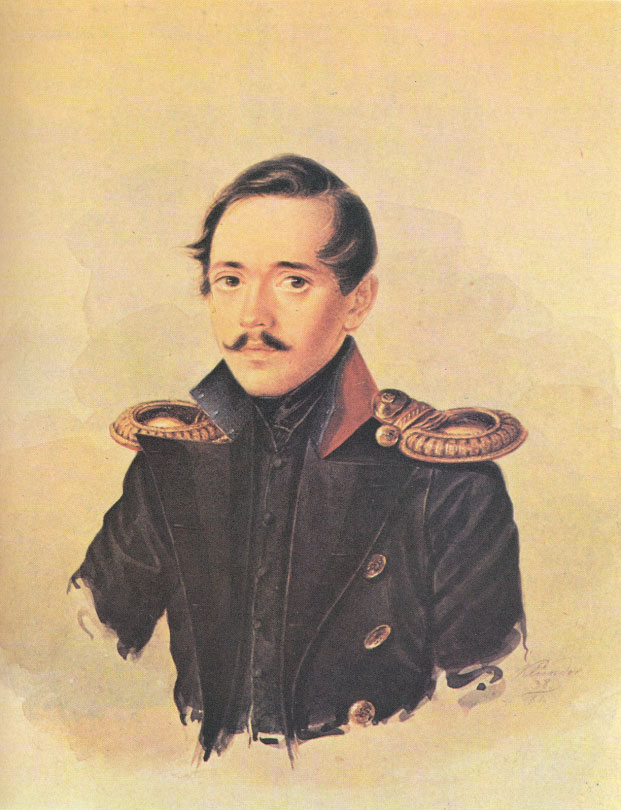

И вот уже в статье израильского ученого Моше Надира читаем еще одну сногсшибательную версию: « Если мы положим перед собою портреты двадцатишестилетнего Юрия Петровича Лермантова и его восемнадцатилетней жены, Марии Михайловны, а затем сопоставим их с портретом двадцатичетырехлетнего Михаила Юрьевича Лермонтова, то при всем желании не обнаружим ни малейшего сходства между ними, ни в общем облике, ни в отдельных чертах, ни в окраске волос и кожи. Более того, мы неизбежно придем к заключению, что на последнем портрете изображен человек другой национальности. В частности, это мог бы быть испанец, итальянец, француз, наконец, еврей, но никак не русский и не представитель северных стран…

Однако самым загадочным является то обстоятельство, что, в отличие от испанской тематики, поэт, в последующие годы неоднократно возвращался к еврейской тематике. И это тем более удивительно, если учесть, что на протяжении всей своей жизни поэт не имел никаких контактов с людьми еврейской национальности. Так, до четырнадцати лет он жил в Тарханах под неусыпным оком своей бабушки. Местных евреев там не было, а если в кои веки в имение забредал какой-нибудь мелкий торговец еврей, то в барский дом его, конечно, не пускали.

Невольно возникает вопрос: какими корнями питалось это внутреннее тяготение поэта к еврейским мотивам? «Что он Гекубе, что она ему?!».. В основе «тайны Лермонтова», и проистекающего из нее тяготения поэта к еврейской тематике, лежит семейная тайна его родителей. Просочившись наружу, указанная тайна наложила бы клеймо позора не только на семью поэта, но и на связанную с ней узами родства очень влиятельную в царской России семью Столыпиных. В составе этой семьи было много генералов и высших чиновников, которые сумели убедить царское КГБ в необходимости пресечь распространение указанной тайны.

Не пойму я этих мистификаторов, а чем шотландский древний род Лермонтов был для «великорусских шовинистов» ближе чеченского или еврейского? Шотландское происхождение отца Лермонтова никогда, в самые сталинские времена, не отрицалось.

И вот уже в противовес чеченскому происхождению нам сейчас предлагается, настойчиво навязывается еврейское происхождение поэта. И опять же, дело не в национальности как таковой, чеченской ли, еврейской ли. Гейне, Пастернак, Бродский – евреи, что не мешает им быть великими поэтами. Но зачем же всего лишь на основе смугловатости лица Лермонтова выводить сногсшибательные гипотезы? Разве мало того, что его род идет от шотландских горцев Лермонтов?

Я предлагаю читателям взглянуть на портреты двух Лермонтовых, Михаила Николаевича Лермонтова, адмирала флота, и Михаила Юрьевича Лермонтова, живших в одно и то же время в Петербурге. Один другому приходился по отцу троюродным братом. Сравните их портреты. Нарисованные в разное время и разными художниками. Троюродные братья. Не правда ли, сходство очевидно? Какие вам еще нужны абреки, лекари или крепостные кучера?

Адмирал флота Михаил Николаевич Лермонтов. Поэт Михаил Юрьевич Лермонтов

При чем здесь перезахоронение отца поэта Юрия Петровича, чей прах перенесли с его тульского имения в Тарханы уже в советское время.? Скорее, это подтверждение истины.

А вот что пишет Марьям Вахидова: « И И. Андроников это знал! Он об этом сам сказал молодому чеченскому филологу-лермонтоведу, прикреплённому к нему в помощники, когда приезжал в Чечню посетить лермонтовские места там. «…Он ведь был наполовину чеченцем.»

Может, их свести вместе : Вахидову и Дудакова, пусть разберутся между собой, что и кому сказал Андроников.

Среди крепостных Арсеньевых историки не нашли искомого кучера, не нашли и следов бабок, якобы хранивших эту историю. И возможно ли было в начале сурового, патриархального восемнадцатого века, чтобы знатная юная девица спуталась с каким-то крепостным кучером? Это еще помещики своих крепостных девок «пользовали». Даже замужние барыни во время длительных отлучек своих аристократических мужей на военной службе, или в столицах, могли подыскать себе на время приличного крепостного мужичка из прислуги. Но молодая девица была бы навеки опозорена. Это во-первых.

Во-вторых, случись подобное на самом деле, то получивший солидные деньги бедный дворянин после смерти навязанной ему супруги убежал бы подальше и от сумасбродной бабки, и от чужого ему сына. Зачем ему было общаться с ним, писать свое завещание, зачем ему было любить чужого человека, с которым по воле бабушки он и виделся не часто после смерти жены? Зачем ему было отписывать чужому сыну половину своего имения в Кропотове?

Этот навет справедливо осудили известные деятели культуры в газете «Культура», и лермонтовед Д. Алексеев в «Литературной России». Но Захарову неймется. Вот он уже и в «Спид-инфо» в недавнее время изложил столь скандальную версию. Его даже не смущает, что сама публикация подобных сплетен в такой желтой газете, как «Спид-инфо» выдает лжеученого с головой. Подхватывают его версию и разного рода любители сенсаций в областных газетах. Скажем, в Ярославле, на лермонтовских чтениях Захаров говорит журналистам:

« – В книге у вас есть раздел со странным названием «Лермонтов ли Лермонтов?» Не соскучишься.

– Так назвал свою рукопись мой учитель, составитель «Лермонтовской энциклопедии» академик Виктор Мануйлов. Статью он написал еще в начале 70-х годов, опубликовать же ее так и не решился. Как раз работал над энциклопедией и поостерегся попасть в немилость к литчиновникам. Передал рукопись мне уже в следующем десятилетии с наказом «докопаться до истины». Вопрос поставил ребром: кто в действительности был отцом поэта?

– Неужели не отставной майор Юрий Петрович Лермонтов, как нас в школе учили, коего Мишель нежно называл «папенькой»?

– На чтениях в Ярославле я хотя бы отчасти, надеюсь, вопрос прояснил. Суть его в том, что по легенде старожилов пензенских Тархан, где в усадьбе бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой прошло детство поэта, отцом его был крепостной кучер. Чтобы скрыть грех дочери, а за внуком сохранить дворянские привилегии, хозяйка усадьбы сумела таки сосватать ее с отставным майором Лермонтовым. Приплачивала ему за это, те закладные бумаги сохранились… (Кстати, откуда взялся отставной майор? Он похоже с Мартыновым спутал отца поэта, Юрий Петрович Лермонтов был в отставке с 7 ноября 1811 года капитаном «за болезнию с мундиром. А деньги он получил, как известно, за приданое дочери, которое года три бабка никак ему не передавала.- В.Б. )

– Как же нам тогда понимать хрестоматийную юношескую строку поэта «В горах Шотландии моей»? Сказано же – «моей».

– В юности под воздействием, скорее всего, рассказов Юрия Петровича о шотландских корнях рода, о предке поэте Томасе Рифмаче Мишель весь был в испанцах и шотландцах. Когда же ему исполнилось шестнадцать, бабушка, предполагаю, открыла внуку тайну его рождения. Шотландские мотивы в стихах Лермонтова исчезли. Зато он написал стихотворение с такими начальными строками: «Ужасная судьба отца и сына, жить розно и в разлуке умереть»…»

Не думаю, чтобы безумно любящая внука Елизавета Алексеевна стала бы ему в шестнадцать лет рассказывать об отце из дворовых крестьян. Не стала бы она и давать вольную такому кучеру, изничтожила бы. Да и куда подевался потом этот вольный папаша? И потом, на самом деле, отец и сын по воле бабки жили розно и в разлуке умерли. Но как известно, Михаил Лермонтов был на похоронах своего отца и написал «Эпитафию». Как её соотнести с чеченом или евреем, да и с крепостным кучером?

Не удивлюсь, если найдут Лермонтову отца – татарина, киргиза, поляка…

Пишет Михаил Лермонтов о своем отце:

Ты светом осужден. Но что такое свет?

Толпа людей, то злых, то благосклонных,

Собрание похвал незаслуженных

И стольких же насмешливых клевет.

…

Ужель теперь совсем меня не любишь ты?

О, если так, то небо не сравняю

Я с этою землей, где жизнь влачу мою;

Пускай на ней блаженства я не знаю,

По крайней мере, я люблю!

И как может знать русский поэт, любит его или нет какой-то чеченский разбойник?

А с лекарем Леви у Мишеля вообще не сложились отношения, он старался с ним не общаться.

Откуда и зачем взялись все эти сплетни? Только потому, что Юрий Петрович Лермонтов после смерти жил отдельно от Тархан, и редко общался с сыном, оставив его на воспитание бабке. Но, как мы знаем, иначе он поступить не мог. Лишить сына бабушкиного состояния отец не мог себе позволить.

У всех авторов версий нет абсолютно никаких доказательств. И не случайно эта кампания клеветы и мистификаций разворачивается накануне 200-летия поэта. Десятки публикаций в прессе, и весь ученый мир трусливо отмалчивается. Все академики не решаются дать мистификаторам отпор. А речь идет о наглом унижении великого русского поэта.

Мне по большому счету не так важно, каких кровей был русский гений. У Пушкина текла негритянская кровь, и ничего, стал великим русским поэтом. У Фета текла еврейская кровь, хватало среди великих русских писателей людей и с немецкой кровью, с польской, с татарской. Ничего, все стали русскими.

Дело не в национальности, дело в грязной клевете и оскорблении всего лермонтовского рода. Почему отмалчивается «Лермонтовская ассоциация»?

С другой стороны, мне даже нравится, что полновесных версий целых три. Пусть будет еще побольше. Это, как у Михаила Шолохова. Когда число претендентов превысило пол-сотни, ценность их резко уменьшилась, вера в них испарилась. (Вот и вездесущий Дмитрий Быков свою фантастическую лживую версию добавил).

Пусть любители чеченской, еврейской и русской кучерской версий надуманного отца спорят друг с другом, а мы лучше будем глубже знакомиться с биографией его родного отца Юрия Петровича Лермонтова, наследника древнейшего шотландского рода. Тем более, мне из Шотландии прислали «Книгу пророчеств и романсов» его дальнего великого предка, шотландского поэта 12 века Томаса Лермонта. Буду стараться перевести её и издать к 200-летию нашего гения.

Никак не могла себе позволить такой вражды с зятем бабушка Мишеля, ежели было бы в этой истории что-то неладное. Да и завещать свое имение приемному сыну Юрий Петрович не стал бы. Не рвался бы к нему в Москву во время учебы.