чем были вооружены ассирийские воины

Ассирийская армия в классический период

Как вы знаете, каждый читатель Warspot может стать нашим автором, предложив для публикации свой материал. Этой возможностью воспользовался Тимур Шаипов, подготовивший миницикл кратких очерков об армиях древности. Сегодня мы публикуем первый из них — об ассирийской армии в классический период (VIII–VII вв. до н.э.).

Ассирия была первой в мире империей классического типа. Во многом её опыт был воспринят позднее персами и римлянами. В частности, опыт организации армии, которая возвела Ассирию из ранга просто державы-гегемона в ранг сильнейшего государства на Ближнем Востоке. Что же отличало её от армий других государств и предыдущих эпох?

Численность. Минимальные цифры составляли 50 тысяч человек, самые высокие – 120 тысяч, наиболее вероятные – 100 тысяч. Разумеется, в походах участвовали не все – в основном, воинские контингенты были сосредоточены на границах, а в отдельно взятой военной операции могло участвовать от 20 до 50 тысяч солдат. Но и этого хватало для масштабных завоеваний.

Структура. Ассирийцы первыми перешли к рекрутской системе набора. Армия делилась на две части: «царское войско» и «царский полк». Воины первой категории набирались из провинций, а сама служба была формой отбывания особой повинности (илку). Мобилизацию проводил наместник провинции, сама служба была ограниченной по времени. Воины второй категории были профессионалами. Они обеспечивались из царской казны и принадлежали лично царю. В состав «царского полка» входили и элитные гвардейские части. Составной частью армии были вспомогательные войска из покорённых народов – например, киммерийская конница, урартские колесничие или лучники-итуэйцы.

Деление на рода войск. И «царское войско», и «царский полк» располагали пехотинцами, колесничими и конницей. Кроме того, впервые в истории были созданы инженерные части, которые занимались прокладкой дорог, мостов и строительством осадных сооружений. Пехота делилась на лёгкую (лучники, пращники), среднюю (копейщики) и тяжёлую (тяжеловооружённые копейщики). Колесницы могли использоваться как для сокрушения первых рядов вражеского строя, так и для обстрела врага. Конница со временем становится всё более важной частью ассирийского войска. Всадники обрушивались на фланги противника и преследовали разбитого врага.

В совокупности все эти факторы позволили Ассирии с середины VIII века до н.э. начать активную политику экспансии в Передней Азии и достичь небывалого могущества, о котором теперь нам напоминают лишь величественные руины древних ассирийских городов, которым грозит уничтожение в наше время.

А рмия и военное дело Ассирии

Военный подъем Ассирии

Во втором тысячелетии до нашей эры, в Междуречье, в верхнем течении реки Тигр и к северу от Вавилона, появилось крупное и сильное государство — Ассирия со столицей в городе Ашшур. Значительная часть территории Ассирии занята горами, страна имеет более суровый климат, чем Вавилон. Ее жители занимались земледелием и скотоводством. Коневодство развито не было, и лошадей для войска Ассирия получала из Армении и Ирана.

В течение первых 4-5 веков существования, Ассирия не предпринимала сколь бы это было серьезных завоевательных походов и только копила силы, постепенно подчиняя слабо защищенные свободные города по-соседству. Однако к XV веку до н.э., обстоятельства сложились для воинственных ассирийцев крайне благоприятно, к тому же правителями страны была разработана, если так можно выразиться, “завоевательная концепция” Ассирии, после чего начался небывалый военный подъем государства.

С конца XV века до н. э. начался т.н. второй период возвышения ассирийского государства. IX—VII века до н. э. — третий период возвышения Ассирии. Всё это время, несмотря на ряд весьма существенных поражений и даже частичную потерю независимости, Ассирия только росла в силе, постепенно из торговой державы превращаясь в “военно-паразитическое” государство, фактически живущее постоянным грабежом соседей.

Ассирийская военная реформа

Вооружение армии Ассирии

Во время правления царя Тиглат-Палассара III (745—727 гг. до и. э.) было реорганизовано ассирийское войско, которое раньше состояло из “обеспеченных” воинов, имевших земельные наделы. С этих пор войско стали комплектовать, главным образом, из обедневших земледельцев, вооружая их за счет государства. Так возникло постоянное войско, носившее название “царский отряд”, в который включались и пленные. Кроме того, имелся особый отряд воинов, охранявший царя. Численность постоянного войска так возросла, что некоторые походы Тиглат-Палассар осуществил, не прибегая к племенным ополчениям.

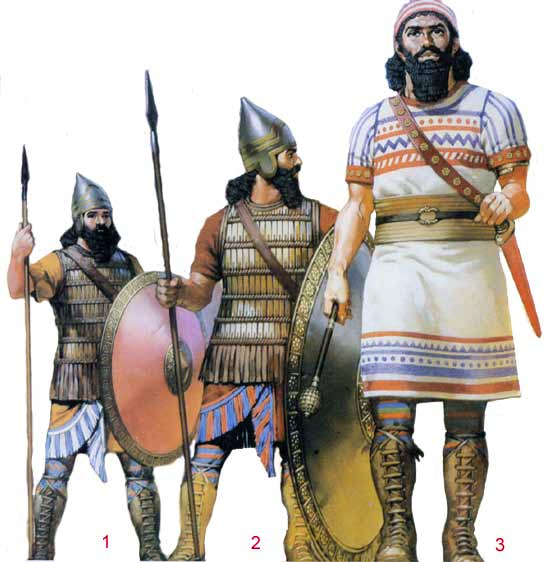

Вооружение ассирийского войска отличалось большим разнообразием и для своего времени высокими качествами. Применялись лук со стрелами, имевшими металлические наконечники, праща, короткое копье с бронзовым наконечником, меч, кинжал, палица, окованная железом.

Усовершенствовано было и защитное вооружение: шлем имел подвеску, прикрывавшую затылок и боковые части головы; воины, которые вели осадные работы под стенами осажденного города, были одеты в сплошные длинные панцири, сделанные из волокна, обшитого продолговатыми бронзовыми пластинками; щиты ассирийских воинов были разнообразны как по форме и материалу, так и по назначению — от легких круглых и четырехугольных до высоких прямоугольных с навесом, защищавшим воина сверху.

Воин имел при себе бронзовую кирку на длинной деревянной рукоятке, которая применялась при прокладке дорог, устройстве оборонительных сооружений, разрушении завоеванных крепостей, обычно уничтожавшихся до основания, а также железный топор.

Структура армии Ассирии

Совершенствовались организационные формы войска. Основной организационной единицей был кисир (отряд), насчитывавший 500—2000 воинов. Кисир делился на пятидесятки, которые подразделялись на десятки. Несколько кисир составляли эмуку (силу). Таким образом, ассирийское войско имело довольно сложные для того времени формы организации.

Ассирийская пехота делилась на тяжелую и легкую. Тяжелая пехота была вооружена копьями, мечами и имела защитное вооружение — панцири, шлемы и большие щиты. Легкая пехота состояла из лучников и пращников. Боевую единицу обычно составляли два воина: лучник и щитоносец, который прикрывал щитом своего напарника.

Наряду с этим имелись и боевые единицы, состоявшие только из тяжело вооруженных воинов. Таким образом, здесь мы видим уже непосредственное взаимодействие в бою легких и тяжелых пехотинцев. Ассирийская пехота действовала в сомкнутом строю лучников, которые вели бой под прикрытием тяжелых пехотинцев с их большими щитами. Это была наступавшая стена щитов. Пехотинцы метали в неприятеля стрелы, дротики и камни. Такой способ действий пехоты требовал правильного построения шеренг и правильного движения их, чего можно были достигнуть лишь обучением воинов.

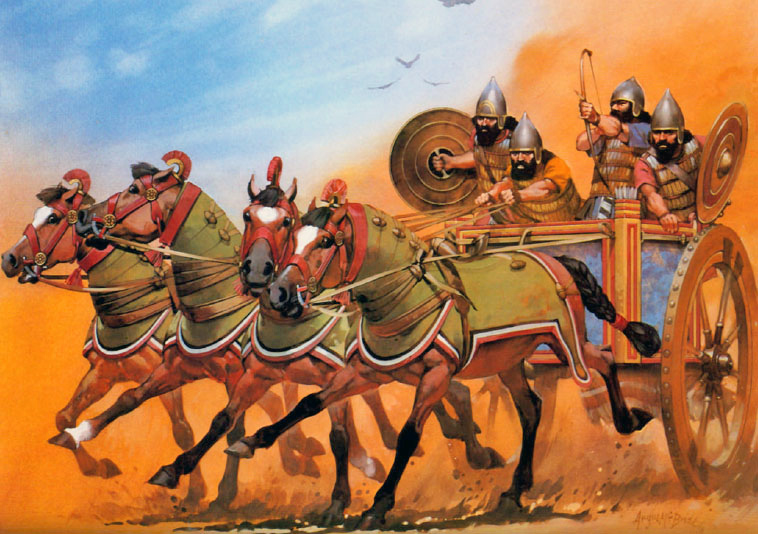

Важную часть ассирийского войска составляли боевые колесницы, в которые были запряжены две-четыре лошади. К кузову колесницы прикреплялся колчан со стрелами. Экипаж ее обычно состоял из двух воинов — лучника и возницы, вооруженного копьем и щитом. Иногда экипаж усиливался двумя щитоносцами, которые прикрывали лучника и возницу. Боевые колесницы применялись на ровной местности и были надежным средством для действий против иррегулярных войск.

Кроме того, в ассирийском войске появились зачатки совершенно новых родов войск — конницы и “инженерных” войск.

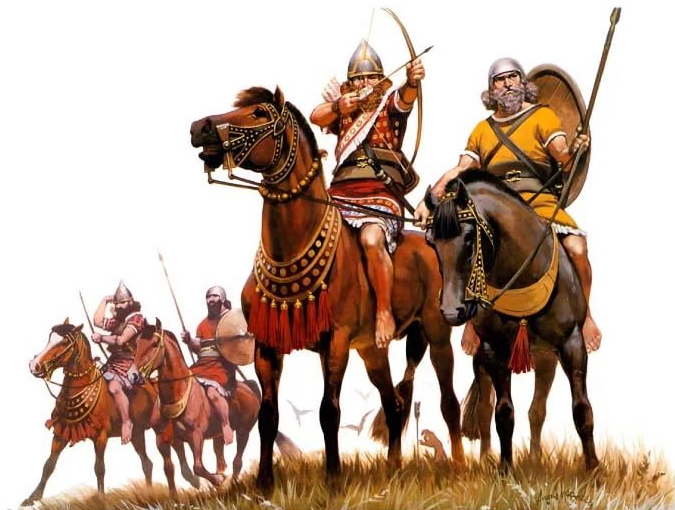

Всадники в большом количестве впервые появились в ассирийском войске в IX веке до н. э. Вначале всадник сидел на неоседланной лошади, а затем было изобретено высокое седло без стремян. Всадники вели бой парами: один был вооружен луком, другой копьем и щитом. На вооружении всадников иногда имелись мечи и булавы. Однако конница ассирийцев была еще иррегулярной и не вытесняла боевые колесницы.

Всадники вели нападение беспорядочными группами, атаки которых легко отражались стойкой пехотой, но они были грозной силой для приведенного в расстройство или разбитого войска. С целью достижения тактической внезапности все начальники ассирийского войска широко применяли ночные нападения.

Пехота ассирийской армии

Военный флот и осадное мастерство Ассирии

Финикийские, а возможно, и греческие, мастера строили для Ассирии боевые корабли типа галер с острым носом для нанесения таранного удара судам противника. Гребцы в них располагались в два яруса. Корабли строились на Тигре и Евфрате и спускались в Персидский залив.

Для выполнения различного рода землекопных, дорожных, мостовых и других работ ассирийское войско имело особые отряды, положившие начало развитию инженерных войск. На вооружении войска были тараны для разрушения крепостных стен, осадные башни и штурмовые лестницы, а также переправочные средства — бурдюки (на них переправлялись через реки отдельные воины, из них же устраивали плоты и плавучие мосты). Таким образом, ассирийское войско располагало самой передовой техникой того времени.

В ассирийском войске весьма искусно проводились осада и штурм крепостей. Одна из основных задач штурма заключалась в устройстве пролома в стене или в разрушении ворот. Для этой цели применялись тараны — толстые бревна с широкими или острыми наконечниками. Таран подвешивался на цепях к деревянному каркасу, установленному на четырех- или шестиколесной повозке. Каркас обычно покрывался щитами из тростника или кожи и защищал находившихся внутри каркаса воинов. В передней части каркаса устраивалась башенка, в которой помещались лучники, оборонявшие таран.

При осаде одной горной крепости ассирийцы применили одновременно семь таранов. Оборонявшиеся вели борьбу с таранами при помощи цепей, которые набрасывались на головную часть тарана и подтягивали ее кверху, или при помощи метательных снарядов (сосудов) с горючим веществом, которым зажигались перекрытия каркаса.

Кроме того, ассирийцы применяли при осадах подвижные башни и подкопы, а также земляные приметы с тем, чтобы господствовать над стенами осажденного города и метать в осажденных факелы и зажигательные стрелы. Для прикрытия лучников от обстрела со стен осажденного города вкапывались в землю щиты.

При штурме крепости действовали следующим образом: таранами пробивали бреши; затем легкая пехота через брешь или по штурмовым лестницам шла на штурм; тяжелые пехотинцы громадными щитами прикрывали лучников и пращников, которые метанием стрел и камней обеспечивали движение штурмовых колонн.

Конные лучники ассирийской империи

Военное дело Ассирийцев

Ассирийцы воевали много и со вкусом, поэтому отказать им в навыках ведения боя было никак нельзя. Каждый военный поход был тщательно спланирован и подготовлен задолго до самого похода.

Командование ассирийского войска обычно имело подробные данные о внутреннем и внешнем политическом положении противника. Эти данные доставлялись шпионами, которые наводняли территорию соседних племен и народностей. В своих донесениях шпионы сообщали об обострении тех или иных внутренних противоречий, о военных мероприятиях, оборонительных сооружениях, продовольственных запасах, боеспособности войска, о дорогах, переправах через реки и т. д.

С системой организации агентурной разведки мы впервые встречаемся в ассирийском государстве.

Ассирийское войско, осаждавшее крепость, располагалось обычно в лагере, обнесенном круговым валом. Внутри лагеря имелись крестообразные улицы, а для выхода войск из лагеря устраивались ворота. Это были предшественники римских лагерей.

Всё это позволяло ассирийцам вести войну даже довольно далеко от родных земель. Например, найденные археологами записи сообщают, что в середине XIII века до н. э. состоялся поход ассирийского войска, состоявшего из 28 800 хеттских воинов. Войско преодолело высокие горы, труднопроходимую лесистую местность, проложив тропы в горах и прорубив бронзовыми топорами просеки в лесах. В бою “с 43 царями стран Наири”, т. е. с войском союзных племен страны Наири, расположенной в районе “моря Наири” (озера Ван), ассирийцы нанесли им поражение.

В надписях XII—XI веков до н. э. сообщается о шести больших походах ассирийского войска в районы верхнего течения реки Тигр к “морю Наири”. Судя по надписям, в этих походах важную роль играли боевые колесницы, количество которых исчислялось десятками. Ассирийское войско много раз форсировало реки Тигр и Евфрат, проходило через труднодоступные горы. Там, где не могли пройти колесницы, боевые задачи решала пехота. Укрепленные города ассирийцы брали штурмом или осадой. Численность противника, согласно надписям, не превышала 20 тысяч человек. В качестве трофеев дважды отмечаются 120 боевых колесниц.

Что касается тактики ассирийской армии, то некоторое представление о ней дают сведения о бое в 655 году до н. э. у Туллиза, который находился вблизи города Шушан (Сузы). Около 656 года до н. э. эламиты объявили войну ассирийцам. Эта была борьба за господство в Двуречье. Ассирийское войско вторглось в Элам.

Эламиты заняли оборонительную позицию за рекой Улам (приток реки Карун). В тылу у них находился густой лес. Правый фланг был прикрыт изгибом реки Улам, левый — обеспечивался укреплениями города Шушан, а в центре находился населенный пункт Туллиз. Ассирийцы располагали численным превосходством, а наличие конницы давало им значительные преимущества. Обстановка для эламитов еще более ухудшилась, когда им изменили два племенных вождя, перешедшие со своими воинами на сторону ассирийцев.

Пехота эламитов не выдержала атаки ассирийского войска и бросилась бежать, преследуемая всадниками противника. Часть пехоты искала спасения в лесу, другая, прижатая к реке, спаслась вплавь. Эламиты были разбиты. Этот бой интересен использованием местности оборонявшейся стороной и применением ассирийцами конницы при преследовании отступающего противника.

На примере Ассирии можно проследить рост политической активности войска. В 668 году до н. э., опираясь на войско, Ассурбанипал захватил власть вопреки завещанию его отца, назначившего своим преемником другого сына. В период правления Ассурбанипала Ассирия достигла своего наивысшего внешнего могущества, основой которого было сильное войско, хорошие пути сообщения и упорядоченное административное устройство.

Однако, через некоторое время Ассирия столкнулась с проблемой, в условиях Древнего Мира неразрешимой. Дело в том, что военно-паразитическому государству, для поддержки существующего положения вещей, всегда требуется большое и хорошо обученное войско. Однако ресурсы его комплектования были жестко ограничены – пока большая часть мужчин страны была на войне или проходила военное обучение, дома кто-то должен был пахать и убирать урожай.

К тому же правящая верхушка Ассирии с целью упрочения своей власти постепенно освобождала господствующий класс от “налога кровью” и процент собственно ассирийцев в армии страны, стал неминуемо падать. Все это вело к росту удельного веса в ассирийском поиске контингентов зависимых и полузависимых племен. Число воинов, набранных в покоренных племенах, резко возросло при Ассурбанипале, и вскоре они стали составлять большую часть ассирийского войска.

Боеспособность такого войска в обстановке победоносных войн была высокой. Но когда Ассирия была ослаблена внутренними восстаниями рабов и порабощенных племен и начала терпеть поражения, ассирийское войско быстро стало терять боеспособность.

В 605 году до н. э. под ударами вавилонян и мидян ассирийское государство распалось.

Ассирийцы осаждают подвластный Уруку город, используя осадные машины

Ассирийская армия

Это незавершённая статья. Ей существенно не хватает текста, изображений и ссылок.

Вы можете помочь нам, дополнив или исправив статью.

Ассирийская армия

Род занятий:

Время деятельности:

Родина:

Место действия:

Оружие:

Боевая техника:

Доспехи:

Враги:

Ассирийская армия — регулярная армия Ассирии, древнего государства в юго-западной Азии, располагавшегося на территории Северного Междуречье (современные Ирака, восточная Сирии, северо-западный Иран).

Организация

Основным войском считался кисир. Кисир делился на пятидесятки, которые подразделялись на десятки. Несколько кисир составляли эмуку (силу).

Ассирийская пехота делилась на тяжелую и легкую. Тяжелая пехота была вооружена копьями, мечами и имела защитное вооружение — панцири, шлемы и большие щиты. Легкая пехота состояла из лучников и пращников. Боевую единицу обычно составляли два воина: лучник и щитоносец.

Наряду с этим имелись и боевые единицы, состоявшие только из тяжеловооружённых воинов. Ассирийская пехота действовала в сомкнутом строю лучников, ведущих бой под прикрытием тяжелых пехотинцев со щитами. Пехотинцы метали в неприятеля стрелы, дротики и камни.

Важную часть ассирийского войска составляли боевые колесницы, которые начали использовать около 1100 года до н.э. В них были запряжены две-четыре лошади, а к кузову прикреплялся колчан со стрелами. Экипаж её состоял из двух воинов — лучника и возницы, вооружённого копьем и щитом. Иногда экипаж усиливался двумя щитоносцами, которые прикрывали лучника и возницу. Боевые колесницы применялись на ровной местности и были надежным средством для действий против нерегулярных войск.

Кроме того, в ассирийском войске появились зачатки совершенно новых родов войск — конницы и «инженерных» войск. Всадники в большом количестве впервые появились в ассирийском войске в IX веке до н.э. Вначале всадник сидел на неоседланной лошади, а затем было изобретено высокое седло без стремян. Всадники вели бой парами: один был вооружен луком, другой копьем и щитом. На вооружении всадников иногда имелись мечи и булавы. Однако конница ассирийцев была ещё нерегулярной и не вытесняла боевые колесницы.

Для выполнения различного рода землекопных, дорожных, мостовых и других работ ассирийское войско имело особые отряды, положившие начало развитию инженерных войск. На вооружении войска были тараны и катапульты для разрушения крепостных стен, осадные башни и штурмовые лестницы, а также переправочные средства — бурдюки (на них переправлялись через реки отдельные воины, из них же устраивали плоты и плавучие мосты).

Оружие и доспехи

Как воевала самая крутая армия Древнего Востока

Ассирийское государство существовало почти 1800 лет, с XXIV по VII век до н.э. и большую часть этого времени оно провело, ведя войны — сначала оборонительные, а потом и завоевательные. Ассирийцы воевали с Вавилоном, Урарту, Эламом, Египтом, Мидией. В этой бесконечной мясорубке была выкована самая крутая армия Древнего Востока. Дисциплинированная и экипированная по последнему слову военной науки, она легко брала любые крепости и отличалась чудовищной жестокостью по отношению к тем, кто пытался ей сопротивляться. Рассказываем, чем были так круты ассирийские воины.

Пехота делилась на легкую — стрелков и пращников, и тяжелую — щитоносцев, копейщиков и бойцов с секирами и хопешами. Постепенно, с увеличением богатства страны, воины все больше облачались в надежные чешуйчатые и пластинчатые доспехи, сначала из бронзы, а затем и из железа. У некоторых, особенно у инженеров, такие доспехи напоминали халат доходивший до земли, весь покрытый пластинками. Шлемы были сфероконическими или гребенчатыми, часто с нащечниками и назатыльником.

Армия Ассирии была одной из первых, кто плотно экипировал своих бойцов качественными доспехами из железа. Найденные при раскопках в Харбаде железные предметы сохранились так хорошо, что спустя две с лишним тысячи лет прекрасно звучали при ударе.

Пехота часто воевала парами — копейщик с щитом защищал лучника, осыпавшего врага стрелами. Этот тактический прием использовали и до ассирийцев. Он появился потому, что главной ударной силой в древних войнах были лучники, а тяжелые пехотинцы со щитами защищали их от ответного огня, и прикрывали про атаке легкой пехоты.

Внутри царского полка существовала гвардия, охранявшая царя и его близких. Лучшими из лучших были «ша шепе», особо элитное подразделение, обученное рукопашному бою и при необходимости берущее противника живьем. У ранних ассирийских царей гвардия состояла из евнухов, сражавшихся храбро и стойко.

Колесничные войска были известны задолго до ассирийцев, но именно они вывели эти поначалу медлительные боевые повозки на новый уровень. Воины-колесничие считались элитой ассирийского войска, а обученные лошади стоили чудовищных денег. Но все затраты окупались на поле боя. Легкие и маневренные, колесницы носились перед вражеским строем, управляемые ловкими возницами, а стоявший в повозке лучник осыпал врага тучей стрел.

Если колесница застревала во вражеской пехоте, на борту также имелось копье для ближнего боя. В статичном положении ее охраняли с тыла специально назначенные бойцы.

Со временем этот род войск разросся. Вместо двух лошадей в колесницу начали запрягать четырех, а в кузов добавили еще одного или двух воинов со щитами и копьями — такая повозка была гораздо тяжелее, и могла справиться с вражескими колесницами, и давить не слишком плотно стоящую пехоту.

Одним из нововведений именно ассирийцев стала регулярная кавалерия. Конечно, до этого некоторые народы тоже экспериментировали с ее использованием, но не так часто и умело, как ассирийцы. Поначалу проблемой было то, что кони были слишком низкорослые, и не могли тащить всадника с вооружением. Но когда ассирийцы начали воевать на пересеченной местности, где колесницы себя показывали не лучшим образом, появилась необходимость в кавалерии — и подходящих лошадей вывели. Это случилось не за одно десятилетие: потребовались многие годы селекции, когда подбирали наиболее крепкое и рослое потомство, и скрещивали его.

Главным аргументом в завоевательных походах ассирийцев были осадные орудия и инженерные войска. На захватываемых территориях междуречья Тигра и Евфрата, было множество крепостей с высокими и мощными стенами из кирпича-сырца, и если раньше их брали чаще всего измором-осадой, то ассирийцы подошли к проблеме с другой стороны. Конечно, тараны и осадные башни были и до них, но так массово и профессионально их начали применять именно ассирийцы.

Стены или ворота вражеской крепости разбивали таранами, при этом от стрел защитников их прикрывал навес из сырых шкур, и небольшая башенка на таране, из которой стреляли лучники. Если шкуры загорались, высовывался воин, и поливал их водой с помощью трубы или гигантской ложки — во всяком случае так можно трактовать некоторые древние изображения. Скорее всего, возгорание происходило потому, что шкуры под восточным солнцем быстро высыхали, а защитники стреляли в них зажигательными стрелами.

Тушение пожара по-ассирийски

Часто использовали гигантские башни, с которых обстреливали стены, не давая защитникам мешать воинам, занимавшимся подкопами или просто долбивщих эти стены бронзовыми кирками. При этом бойцы использовали огромные щиты, загибающиеся сверху, которые они прислоняли к стенам, таким образом прячась как бы в «домик». Продолбив часть стены, они укрепляли ее деревянными конструкциями, чтобы кирпичи не упали раньше времени, и только додолбив до нужной глубины, поджигали дерево, отчего стена рушилась.

Но и это еще не все. При долгих осадах ассирийцы прямо напротив вражеских крепостей строили свои стены из земли и обстреливали защитников оттуда. Кроме того, в процессе им удавалось возводить земляные настилы к вражским стенам, по которым они подводили тараны — сверху стены были тоньше, и легче поддавались.

Инженерные войска использовались и при переправах — на лодках везли колесницы, воины плыли на надутых бурдюках из шкур, а через не слишком широкие реки наводили мосты из этих же бурдюков, поверх которых клали доски.

Как и многие народы того времени, ассирийцы старались заранее ослабить врага магией. Кроме жертвоприношений богам они также использовали ритуал «ишкар тахази»: вылепляли из сала фигурки врага, и с помощью бечевки выворачивали таким фигуркам голову назад. Ю.В. Мочалов предполагает, что это делалось, чтобы заставить врага испугаться и сбежать с поля боя.

Но еще лучше врага пугала показательная жестокость ассирийцев. Например, ассирийский царь Тиглатпаласар I захваченным царям Наири продел в носы кольца и отправил как скот в свою столицу. А Салманасар I, взяв в плен четырнадцать тысяч хеттов, приказал всех их ослепить.

Перед воротами Ниневии, новой столицы Ассирии, располагались несколько клеток с безумными, грязными людьми, которых заставляли толочь кости своих предков — это были несколько царей, бросивших вызов царю Ассирии. Их впрягали в колесницу, когда царь ехал в храм Ашшура. Но им еще повезло — с некоторых снимали кожу и прибивали ее к башням Ниневии.

Ниневия, столица Ассирии в 690-612 гг. до н.э.

Фрагмент крепостной стены в Ниневии, наши дни (территория современного Ирака)

Однако все эти зверства меркли перед деяниями ассирийской армии при Ашшурнацирапале II. Города, которые не сдавались, а брались штурмом, подвергались тотальному уничтожению. Воинам отрубали головы и насыпали из них пирамиды, военачальников сажали перед воротами на колья, а детей сжигали заживо.

Некоторых знатных горожан заставляли идти в столицу Ассирии, неся на себе корзины с головами их царей. При разгроме города Суди Ашшурнацирапал велел построить стену и обить ее кожей, снятой с жителей. Часть из них замуровали живьем, других распяли, из голов и тел сделали гирлянды.

Все это звучит, как фестиваль садизма, но делалось это только для одного — устрашения врагов. Если город сдавался без боя — его жителей никто не трогал, просто налагали дань и иногда брали заложников. Такая политика принесла плоды — в конце правления Ашшурнацирапала II крепости и целые страны предпочитали сдаваться сразу и приносить богатые дары. Правда, как только Ассирия ослабла, ее тут же уничтожили прекрасно помнящие «доброту» ее правителей соседи. Это случилось после смерти последнего великого ассирийского царя — Ашшурбанапала.

Ашшурбанапал пирует со своей женой. На втором дереве слева можно заметить голову — утверждается, что она принадлежит эламскому царю.

Начавшейся смутой и борьбой за власть между двумя его сыновьями и придворными группировками, воспользовался Набопаласар, халдейский правитель, сначала захвативший Вавилон — важнейший город междуречья, а затем, в союзе с Мидией, с 626 по 609 год до нашей эры разбивший и уничтоживший ассирийскую державу. Ассирию подвела ее собственная политика: вести завоевательные войны до бесконечности было невозможно, а экономика страны была сильно завязана именно на выкачивании ресурсов из вновь завоеванных территорий.

По материалам: Мочалов М.Ю. «Древняя Ассирия», Носов К. С. «Осадная техника Античности и Средневековья».