чем были представлены образцы изобразительного искусства византии

Византийская империя и ее искусство

История искусств #6

Византия, Византийская империя, Восточная Римская империя, самоназвание Ромейская империя (395 — 1453) — государство, сформировавшееся в 395 году вследствие окончательного раздела Римской империи на западную и восточную части.

Чуть больше чем через восемьдесят лет после раздела Западная Римская империя прекратила своё существование, оставив Византию исторической, культурной и цивилизационной преемницей Древнего Рима на протяжении почти десяти столетий истории Поздней Античности и Средневековья.

Византийское искусство — это историко-региональный тип искусства, входящий в исторический тип средневекового искусства. Его можно поделить на такие этапы:

Византийской культуре были свойственны:

История Византийской империи

Ранний период был ознаменован наполнением философии ромеев восточным образом мысли и постепенным переосмыслением наследия Запада.

По мере взаимопроникновения культурных ценностей, симбиоз становился все более заметным — сочетание разных кодов проявлялось и в политике, и в духовной сфере.

В центре их философии находится понимание бытия как совершенства. Рождается новая эстетика, новая система духовных и нравственных ценностей, меняется и сам человек той эпохи, его видение мира и отношение к вселенной, природе, обществу.

Уже к середине VI в. Византия сформировала собственную идентичность, которую сохраняла даже в периоды завоеваний.

Империя Ромеев стала первым образцом классической христианской культуры. Именно здесь философия и доктрины молодой религии приобрели завершенную форму в Ортодоксальной Церкви.

Влияние духовного прослеживалось везде: в политической жизни оно было выражено в обожествлении власти и придании сакральности образу императора; в живописи не было равных византийской иконописи; в архитектуре появлялись новые ориентиры и элементы зодчества.

С другой стороны, роль христианства не всегда была позитивной. Культура средневековой Византии отмечена периодом внутриэлитных распрей.

Одним из самых влиятельных было движение иконоборцев. Сформированное под влиянием ветхозаветных текстов, оно было направленно против почитания икон, и на долгое время затормозило развитие иконописи. Только к началу десятого века, иконы заняли прежнее место.

Архитектура Византии

Считая себя наследниками античного могущества римской державы, византийские императоры стремились восстановить ее территорию, вкладывали большие средства в строительство и укрепление Константинополя — второго Рима.

Искусство Византии

«Византия создала блестящую культуру, быть может, самую великолепную, какую только знали Средние века.»

Шарль Диль

История Византии — особая страница в истории Средневековья. Именно здесь, в государстве, сформировавшемся после раздела Римской империи, получило достойное продолжение наследие греко-римской цивилизации, обогатившееся восточными элементами. Именно здесь укрепился и расцвел восточный вариант христианства, впоследствии известный как православие. Здесь появились на свет шедевры архитектуры, литературы, иконописи, значимые для всего средневекового мира.

Искусство и государство

После разделения Римской империи на Западную и Восточную христианство как таковое не утрачивает своих позиций. Но («благодаря» не в последнюю очередь огромным расстояниям, местным национальным особенностям и политике власть имущих) на разных территориях постепенно накапливаются разночтения в обрядах, церковном укладе, социальном положении священников. Рим и Константинополь — два духовных центра, которым суждено было стать колыбелью соответственно западного и восточного христианства, католичества и православия. Впрочем, официальный раскол произошел лишь в середине XI столетия.

Разделение Церкви на Римско-католическую на Западе и Православную — на Востоке, которое произошло в 1054 году, известно также как «Великое разделение», или «Великая схизма»

Византийские мастера унаследовали от античных стремление к гармонии телесного и духовного (впоследствии, правда, отдали предпочтение величественной, спокойной созерцательности). В то же время позаимствованное на Востоке пристрастие к яркости и пышности способствовало созданию впечатляющих, сильных и жизнерадостных образов — особенно это относится к периодам укрепления государственного могущества.

Византийское искусство принято делить на следующие периоды:

А теперь — о наиболее значимых примерах и образцах.

Символом «золотого века Юстиниана» (да и всей византийской истории в целом) может считаться известный на весь мир собор Святой Софии — Премудрости Божией, или «Святая София Константинопольская». По своему архитектурному решению это базилика, пространство которой состоит из трех огромных нефов.

Первые христианские храмы, стоявшие на этом месте, не сохранились; грандиозная постройка, возведение которой началось по велению Юстиниана в 532 году, должна была стать зримым символом величия империи.

Собор Святой Софии, для постройки и украшения которого использовали дорогой цветной мрамор, золото, слоновую кость, производил такое грандиозное впечатление на подданных, что появилось множество легенд о том, что в возведении храма принимали участие небесные силы. «Этот храм представлял чудесное зрелище. как корабль на высоких волнах моря, он выделялся среди других строений», — восторженно отзывался писатель Прокопий Кесарийский, который был свидетелем возведения здания.

Отделка Святой Софии (фрески, мозаики, облицовка колонн и стен) продолжалась на протяжении многих столетий, отражая большинство политических и религиозных перипетий. Так, во второй трети VIII века по инициативе императора Льва III Исавра было запрещено почитание икон. «Иконоборцы» объявили священные изображения «идолами», опираясь на заповедь «не сотвори себе кумира». Итогом стала утрата множества драгоценных икон, фресок и других изображений в сотнях храмов империи. Впоследствии это фатальное для искусства повеление было отменено, и большинство дошедших до нас мозаик храма Святой Софии относятся уже к концу IX — началу X столетия.

«Во Святой Софии во алтаре великом за святым престолом стоит крест злат, выше двоих человек от земли с камением дорогим и жемчугом учинен, а пред ним висит крест злат полутора локтей. Пред ним три златых лампады. Эти лампады и крест соорудил царь Юстиниан, строитель церкви» (Антоний Новгородец)

Яркий пример — мозаичное изображение Богоматери, восседающей на троне с младенцем Иисусом на руках. В облике Девы Марии прослеживается явное стремление художника следовать античным идеалам красоты, в то же время сочетание золотого и темно-синего цветов — фона и одежд Богоматери — смотрится уже «по-византийски» торжественно. По некоторым версиям, автором этого изображения был знаменитый иконописец по имени Лазарь, в годы иконоборчества подвергавшийся гонениям и жестоким пыткам.

Кстати, именно византийцы считаются авторами изобретения мозаичной смальты — специального непрозрачного стекла, которое при помощи добавления металлических примесей приобретало разные цвета. Впоследствии, на закате Византийской империи, из-за дороговизны материала и трудоемкости процесса мозаики почти полностью уступили место фрескам.

Наибольшего расцвета искусство мозаики в Византии достигло в период «Македонского Возрождения» (когда у власти находилась Македонская династия) и «Возрождения Палеологов», когда Византия, избавившись от власти крестоносцев, захвативших Константинополь в 1204 году, переживала новый подъем.

К периоду «Македонского Возрождения» относится, по-видимому, большинство сохранившихся до нашего времени мозаик монастыря Осиос-Лукас (монастыря Луки Елладского) в Фокиде. Их датируют первой половиной — серединой XI века. В отличие от величественных, тяжеловесно-торжественных мозаичных полотен Святой Софии, изображения в культовых зданиях этого греческого монастыря привлекают внимание более легкими, звенящими цветами, они чуть более сухие и аскетичные. До наших дней сохранилась мозаика «Сошествие Святого Духа на апостолов» — сюжет, не слишком часто использовавшийся в те времена.

К художникам — представителям «Возрождения Палеологов» можно отнести знаменитого Феофана Грека (ок. 1340-1410), прославившегося своими фресками и иконами в Константинополе, Кафе, Великом Новгороде и Москве. В это время «византийское искусство» выходит далеко за географические границы своей родины.

Значительные изменения в этот период претерпевают и изображения в храме Святой Софии. Например, это мозаика «Деисус» в южной галерее. На ней представлены Спаситель, Богоматерь и Иоанн Креститель. Для этого изображения характерны большая мягкость, многообразие оттенков и плавность линий, нежели для более ранних образцов.

«Истина сияет собственным светом, и не подобает просвещать умы пламенем костров» (Юстиниан I)

В 1054 году в Софийском соборе римский кардинал Гумберт и константинопольский патриарх Михаил Керуларий констатировали церковный раскол, положивший начало отдельной истории православия и католичества. После захвата Константинополя турками в 1453 году Святая София была превращена в мечеть, последнее христианское богослужение состоялось в конце мая 1453 года. Ныне храм является музеем.

Священный образ

Когда и как родилось искусство иконописи? Что такое икона? Чем, например, икона Богоматери отличается от ее изображения на стене храма?

В широком смысле икона — это практически любой священный образ. Даже в некоторых искусствоведческих изданиях вы можете увидеть, например, фразу «иконы на стенах римских катакомб». Но все же это не совсем верно. В отличие от храмовой фрески или мозаики, икона — самостоятельное произведение, которое может как находиться в интерьере храма или другого здания,так и использоваться во время религиозного праздника или крестного хода, а также сопровождать, например, своего владельца в путешествии.

В христианской традиции первым иконописцем считается евангелист Лука, создававший образы Богоматери и апостолов. Если же говорить о первых дошедших до нас святых образах, то они относятся к VI столетию. Классический пример — изображение «Христос Пантократор», находящееся ныне в монастыре Святой Екатерины на горе Синай, — древнейшее известное нам отображение Спасителя. Оно было создано в Константинополе — возможно, по личному распоряжению императора Юстиниана, который вскоре отправил образ в основанный им же монастырь. Икона выполнена в технике энкаустики (от греч. έʏκαuσтıκἠ— «выжигание»): красочный пигмент смешивается с восковой базой и наносится на основу (в данном случае — доску) в расплавленном виде. Эта техника — еще одно доказательство глубины и синтетичности византийской культуры: энкаустика была популярна, в частности, в Римском Египте в первые века нашей эры. Пример — так называемые «фаюмские портреты».

Словосочетанием «Фаюмские портреты» принято обозначать погребальные портреты, изготавливавшиеся в первые века нашей эры в Римском Египте. Эти портреты,создававшиеся в технике энкаустики, заменили собой традиционные египетские маски, укладывавшиеся вместе с мумией в захоронение. «Фаюмскими» их назвали по месту находки первых подобных произведений — в Фаюмском оазисе. Портреты отличает невероятная живость и тонкость изображения.

Что же касается изображения Спасителя из Синайского монастыря, то оно стало основой для всей последующей иконографии такого типа. И ценность этого произведения — прежде всего в том, что оно написано без оглядки на каноны: оно само по себе стало живописным каноном на многие века, оставшись в истории как акт запечатленной чистой веры.

. Именно в ранней византийской иконописи складываются характерные черты этого вида искусства: условность и символизм изображения, обратная перспектива, представление в одном живописном поле событий, относящихся к разному времени, «светоносность» (то есть в произведении нет видимого источника света, его как бы источают сами изображенные фигуры).

Искусство декоративное, но значимое

Особое место в искусстве Византии занимает эмаль. Не позднее V—VI столетия местные мастера с ее помощью украшают ювелирные изделия, церковную утварь, обложки книг и даже храмовые двери! Эмаль представляет собой стекловидную массу, которая при помощи высоких температур скрепляется с основой.

В Византии использовались как выемчатая, так и перегородчатая эмаль. В первом случае на поверхности основы чеканится или выпиливается углубление, которое заполняется эмалью. Во втором — на основу напаиваются перегородки(в основном в виде тонких металлических полосок или проволоки), образующие ячейки разной формы, которые также заполняются эмалью. Искусство это не утрачивало своей популярности в Византии на протяжении многих столетий и достигло невероятных высот. В качестве примера можно привести «Золотой алтарь» работы византийских мастеров X-XII века, хранящийся ныне в соборе Святого Марка в Венеции, или «Корону Константина IX Мономаха» (XI век) — это сейчас одна из жемчужин Венгерского национального музея в Будапеште.

Популярно было в Византии искусство резьбы. Так, в Лувре находится вырезанное из слоновой кости изображение в технике высокого рельефа, известное как «Диптих Барберини» — по имени одного из предыдущих владельцев — итальянского кардинала Франческо Барберини. Произведение состоит из прямоугольных пластин, скрепленных между собой, на которых изображен триумф императора (предположительно, Анастасия I или Юстиниана I). Правителя окружают аллегорические фигуры Победы, ангелов и побежденных врагов. Подобные предметы когда-то служили табличками для записей.

Автор этого изображения неизвестен, а создано оно, скорее всего, в первой трети VI столетия. Первоначально, судя по всему, диптих украшали драгоценные камни, но до наших дней сохранились лишь несколько небольших жемчужин. На оборотной стороне сохранились записи, которые позволяют причислить диптих к древнейшим дошедшим до наших дней христианским поминальным спискам. Что же касается собственно изображения, то «Диптих Барберини» — пример слияния античной и раннехристианской традиций.

Византийская книга

Для Византии, в отличие от многих средневековых государств, было характерно большое количество светских школ — в отличие от Западной Европы, где Церковь практически обладала монополией на образование. Еще одна особенность — уважение к античному литературному наследию, которое в Западной Европе не пользовалось популярностью из-за своего «греховного», языческого происхождения. Все это способствовало развитию рукописной книги и появлению множества скрипториев и библиотек — как «императорских», так и монастырских, и частных.

Уже в первые столетия нашей эры в качестве материала для письма активно используется пергамент. К XI столетию искусство изготовления и оформления рукописных книг в Византии достигает расцвета — конечно же, наиболее роскошно оформлялись книги богослужебные. Виньетки, миниатюры, богато украшенный золотом и драгоценными камнями переплет — эти традиции были восприняты русскими книжными мастерами.

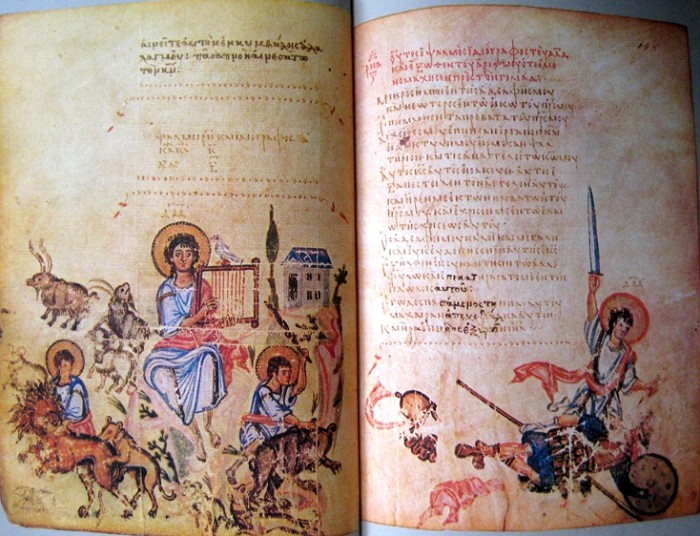

К числу старейших сохранившихся до наших дней византийских псалтырей относится так называемая «Хлудовская псалтырь» (середина IX в.), находящаяся ныне в Государственном историческом музее Москвы. Названа она в честь собирателя А. И. Хлудова. Интересно, что многочисленные иллюстрации этой книги непосредственно отражают только что закончившийся период власти «иконоборцев»: так, на одной из миниатюр изображены патриархи Иоанн Грамматик и Антоний I, замазывающие изображение Спасителя.

. История Византии завершилась с падением Константинополя, но культурная традиция, родившаяся на этой земле, по сей день оказывает влияние на все мировое искусство.

Византийское искусство: характеристика, история 2 268 слов читать

15 мин. Раздел в процессе наполнения и корректировки

Между эдиктом императора Константина I в 313 году, признавшем христианство официальной религией, и падением Рима от рук вестготов в 476 году, были приняты меры для разделения Римской империи на западную половину (управляемую из Рима) и восточную (управляемую из Византии). Таким образом, в то время как западный христианский мир упал в культурную бездну варварского средневековья, его религиозные, светские и художественные ценности были поддержаны его новой восточной столицей в Византии (позже переименованной в Константинополь). Вместе с передачей имперской власти Византии тысячи римских и греческих художников и мастеров приступили к созданию нового набора восточно-христианских образов и икон, известных как византийское искусство. Это было исключительно христианское искусство, хотя этот стиль был заимствован (в частности) из методов и форм греческого и египетского искусства, он распространился на все уголки Византийской империи, где процветало православное христианство. Особые центры раннехристианского искусства включали Равенну в Италии, Киев, Новгород и Москву в России. Для более подробной информации см. также: Христианское искусство, Византийский период.

Эволюция визуального искусства

Хронологию и даты см. здесь: Хронология истории искусства.

Общие характеристики

Стиль, характерный для византийского искусства, почти полностью был связан с религиозным выражением; особенно с переводом церковного богословия на художественный язык. Византийская архитектура и живопись (скульптур в византийскую эпоху было создано немного) оставались единообразными и анонимными и развивались в рамках жесткой традиции. Результатом стала изысканность стиля, с которой мало что могло сравниться в западном искусстве.

Византийское средневековое искусство началось с мозаик, украшающих стены и купола церквей, а также с фресковой росписи. Эффект от этих мозаик был настолько прекрасен, что форма была принята в Италии, особенно в Риме и Равенне. Формой общественного искусства в Константинополе, были иконы (от греческого слова «Eikon» означает «образ») – святой образ на панели или картине – которые были разработаны в монастырях восточной церкви, используя энкаустику, восковые краски на портативных деревянных панелях. (См.: Иконы и иконопись) Самая большая коллекция этого типа раннего библейского искусства находится в монастыре Святой Екатерины на Синае, основанном в VI веке императором Юстинианом. Также обратите внимание на написанное под влиянием Византии Евангелие от Гарима (390-660) – самый древний в мире иллюстрированный евангельский манускрипт (из Эфиопии).

Восстановление средневекового искусства

Подробнее об искусстве Карла Великого и Оттосов см.: Каролингское искусство (750-900) и Оттонское искусство (900-1050).

В период 1050–1200 годов нарастала напряженность между Восточной Римской империей и медленно возрождавшимся городом Римом, папы которого сумели (осторожными дипломатическими маневрами) сохранить свою власть в качестве центра западного христианского мира. В то же время итальянские города-государства, такие как Венеция, становились богатыми благодаря международной торговле. В результате в 1204 году Константинополь попал под влияние венецианцев.

Примечание. Информацию о других важных исторических периодах, подобных византийской эпохе, см. в разделе «Движения в искусстве, периоды, школы» (примерно с 100 г. до н.э.).

Византийские мозаики (около 500-843 гг.)

Используя раннехристианские адаптации позднеримских стилей, византийцы разработали новый визуальный язык, выражающий ритуалы и догмы объединенной церкви и государства. Вначале варианты процветали в Александрии и Антиохии, но имперская бюрократия все чаще брала на себя крупные заказы и художников из метрополии отправляли в регионы, которые в них нуждались. Основанный в Константинополе, византийский стиль в конечном итоге распространился далеко за пределы столицы, от Средиземного моря до южной Италии, через Балканы и в Россию.

Рим, оккупированный вестготами в 410 году, был снова разграблен вандалами в 455 году, а к концу века Теодорих Великий установил власть остготов в Италии. Однако в шестом веке император Юстиниан (годы правления 527-65) восстановил имперский порядок в Константинополе, захватив остготскую столицу Равенну (Италия) в качестве своего западного административного центра. Юстиниан был прекрасным организатором и одним из самых замечательных меценатов в истории искусства. Он строил и перестраивал в огромных масштабах по всей Империи: его величайшее произведение – собор Святой Софии в Константинополе, в котором работало около 10 000 ремесленников и рабочих. Собор украшен самыми богатыми материалами, которые могла предоставить Империя. Он по-прежнему великолепен, но почти не сохранились самые ранние мозаики, поэтому именно в Равенне сейчас находятся самые впечатляющие остатки византийского искусства шестого века. См.: Мозаики Равенны (ок. 400-600).

Внутри сухого кирпичного фасада церкви Сан-Витале в Равенне прихожанин ослеплен тщательно контролируемым взрывом цвета, сияющего на сверкающем золоте. Мозаичное искусство и мрамор с красивой текстурой покрывают почти все поверхности стен, закрывая архитектуру, на которой они расположены. Золото, заливающее фон, предлагает бесконечность, взятую из смертного времени, в которой плавают сверхъестественные образы. В апсиде, окутанные своей далекой тайной, бесстрастно правят Христос и святые. Тем не менее, на двух боковых панелях мозаики, на одной изображен император Юстиниан со свитой, а на другой напротив – его жена Феодора с ее придворными дамами. Сохраняется явная попытка натуралистического портрета, особенно в лицах Юстиниана и Феодоры. Даже в этом случае их тела, кажется, скорее плавают, чем стоят внутри трубчатых складок их драпировок.

В Сан Витале и вообще в византийском искусстве объемная скульптура играет минимальную роль. Однако мраморные капители (относящиеся к периоду до Юстиниана) вырезаны с удивительной деликатностью, с чисто восточными, очень стилизованными завитками виноградной лозы и загадочными животными. Редким примером византийской фигуративной скульптуры является импрессионистская голова, возможно, голова Феодоры, в которой сохранилась римская традиция натуралистического портретного искусства.

На востоке самая важная из сохранившихся работ Юстиниана находится в церкви (немного позже Церковь Сан-Витале) монастыря Святой Екатерины на горе Синай. Там, в великом « Преображении », в апсиде, фигуры снова являются важными существами, невесомо подвешенными в золотой эмпирее. Контуры, однако, более свободны и менее жестки, чем у Сан-Витале, а конечности фигур странно сочленены – почти сборка составных частей. Это должно было стать характерной и стойкой чертой византийского стиля.

В других местах (особенно в Салониках) были и другие вариации стилей мозаики. Относительно немного осталось от более дешевой фрески и еще меньше от рукописей. Очень мало иллюминированных рукописей VI века на пурпурном пергаменте демонстрируют сопоставимое развитие от классических условностей к строгой формальности, хотя перо и чернила как правило, дают большую свободу в структуре и жестах. В знаменитом Евангелии Рабула 586 года из Сирии, яркая интенсивность плотных образов может даже напомнить работы Руо двадцатого века. Сохранились рельефные панно из слоновой кости, как правило, это обложки консульских диптихов. Этот тип диптиха состоял из двух связанных между собой створок из слоновой кости с записями. Резьба на внешней стороне, представляющая религиозные или имперские темы, обладает ясностью и отстраненностью, характерными для лучших мозаик, и великолепно выполнена.

В VIII и IX веках развитие византийского стиля было катастрофически прервано во всех видах искусства. Все не просто остановилось на своем пути: во всех византийских регионах произошло полное и широкомасштабное уничтожение существующих предметов. Изобразительное искусство издавна подвергалось нападкам на том основании, что Библия осуждает поклонение изображениям; примерно в 725 г. иконоборцы (те, кто хотел уничтожить религиозные изображения) победили тех, кто считал их оправданными, издав первый из ряда императорских указов, направленный против изображений. По этому поводу бушевали жаркие споры, но иконоборчество также было утверждением имперской власти над церковью, которую считали слишком богатой и слишком могущественной. Несомненно, именно благодаря церкви сохранилась некоторая традиция искусства, которая снова расцвела, когда запрет был снят в 843 году.

Византийское искусство: возрождение и развитие (843-1450)

Прекращение иконоборчества – разрушительной кампании против изображений и тех, кто верил в них – произошло в 843 году. Последовавшее возрождение религиозного искусства основывалось на четко сформулированных принципах: изображения воспринимались как ценные не для поклонения, а как каналы, через которые верующие могли направить свою молитву и каким-то образом закрепить присутствие божественности в своей повседневной жизни. В отличие от более позднего западного готического возрождения, византийское искусство редко имело дидактическую или повествовательную функцию, но было по существу безличным, церемониальным и символическим: оно было элементом выполнения религиозного ритуала. Расположение изображений в церквях было кодифицировано, как и литургия, и в целом придерживалось установленным канонам: великие мозаичные циклы были развернуты вокруг Вседержителя (Христос в роли правителя и судьи) находится в центре главного купола, а Богородица с младенцем – в апсиде. Ниже обозначены места для основных событий христианского года – от Благовещения до Распятия и Воскресения. Внизу снова иератические фигуры святых, мучеников и епископов выстроились по порядку.

Конец иконоборчества открыл эпоху большой активности, так называемого македонского Возрождения. Оно продолжалось с 867 года, когда Василий I, основатель македонской династии, стал абсолютным правителем того, что теперь было чисто греческой монархией, почти до 1204 года, когда Константинополь был разграблен. По всей империи, и особенно в ее столице, обновляли отделку церквей: в соборе Святой Софии в Константинополе мозаики огромных размеров отражали старые темы, иногда с большой деликатностью и изысканностью.

Несмотря на постоянную эрозию своей территории, Византия рассматривалась Европой как свет цивилизации, почти легендарный золотой город. Литература, ученость и сложный этикет окружали македонский двор; Император 10 века Константин VII Порфирогенитос ваял и сам иллюминировал написанные им рукописи. Хотя его власть продолжала уменьшаться, император пользовался огромным авторитетом, а византийский стиль оказался непреодолимым для остальной Европы. Даже при режимах, враждебных Константинополю в политическом и военном отношении, византийское искусство было воспринято, а его средневековые художники приветствовались.

В Греции церковь Успения Пресвятой Богородицы в Дафни, недалеко от Афин, построенная примерно в 1100 году, представляет собой одни из лучших мозаик этого периода: в Распятии на кресте присутствует классическое ощущение великой деликатности, а на купольной мозаике Пантократор – один из самых грозных в Византийской церкви. В Венеции огромные просторы Сан-Марко (начало 1063 г.) были украшены художниками, импортированными с Востока, но их работы были в значительной степени уничтожены пожаром в 1106 г., а более поздние работы венецианских мастеров выполнены в менее чистом стиле. На Сицилии первый норманнский король Роджер II (правил в 1130–1154 гг.) был активно враждебен Византийской империи, однако он привозил греческих художников, которые создали один из лучших циклов мозаики в апсиде и пресвитерии в Чефалу. Проникновение византийского искусства на Русь началось в 989 году со вступления Владимира Киевского в брак с византийской принцессой Анной и его обращением в восточное христианство. Византийские мозаисты работали в соборе Святой Софии в Киеве к 1040-м годам, и влияние Византии на русскую средневековую живопись оставалось решающим еще долгое время после падения Константинополя.

Примечание: Ювелирное дело и драгоценные металлы были еще одной византийской специализацией, особенно в Киеве (около 950–1237 гг.), где восточные православные ювелиры подняли на новый уровень эмаль в стиле клуазонне (с перегородками) и эмалирование.

Светские картины и мозаики македонского возрождения мало сохранились – их самое яркое проявление было потеряно при сожжении легендарного Большого дворца в Константинополе во время разграбления 1204 года. Оставшиеся работы сохранили отчетливые классические черты – панели из слоновой кости Шкатулки Вероли являются примером – такие особенности также можно найти в религиозных рукописях и в некоторых рельефах из слоновой кости (объемные скульптуры были запрещены как уступка иконоборцам). Свиток Иисуса Навина воспевает воинскую доблесть героев Ветхого Завета, отражает сюжеты римских колонн с рельефной скульптурой, таких как колонна Траяна в Риме; знаменитый Парижский Псалтырь примерно 950 года – замечательно римский как по чувствам, так и по иконографии: на одной иллюстрации молодой Давид, как музицирующий пастырь, практически неотличим от языческого Орфея, и его даже сопровождает аллегорическая нимфа по имени Мелодия.

Примечание: не следует недооценивать важность византийских фресок в развитии западной средневековой живописи. Посмотрите, например, очень реалистичные настенные росписи в византийской монастырской церкви Святого Пантелеймона в Горно-Нерези, Республика Македония.

В 1204 году Константинополь был разграблен латинскими крестоносцами и они правили городом до 1261 года, когда вернулись византийские императоры. Тем временем мастера мигрировали в другие места. В Македонии и Сербии фресковая живопись уже была создана и эта традиция неуклонно продолжалась. Сохранилось около 15 основных циклов фресок, в основном греческих художников. Фрески, несомненно, поощряли беглость выражения и эмоциональные чувства, которые не часто проявляются в мозаике.

Последние два столетия Византии, в ее упадке, были тревожными и раздираемыми войнами, но, к удивлению, привели к третьему великому художественному расцвету. Фрагментарный, но все же внушительный Деисис в соборе Святой Софии в Константинополе, возможно, был построен после латинского господства, а не в XII веке. Он приобрел новую нежность и человечность, которые получили продолжение – например, в великолепном цикле начала 14 века монастырской церкви Христа в Хоре. В России сложился самобытный стиль, нашедший отражение не только в таких шедеврах, как иконы Рублева, но и в индивидуальных интерпретациях традиционных тем Феофана Грека. Византийский эмигрант, работавший в лихом, почти импрессионистском стиле в 1370-х годах в Новгороде. Хотя центральный источник византийского стиля был потушен турецким завоеванием Константинополя в 1453 году, его влияние продолжалось в России и на Балканах, в то время как в Италии византийский стиль (смешанный с готикой) сохранился в эпоху до-ренессансной живописи (ок.1300-1400), открытой работами Дуччо ди Буонинсенья (около 1255-1319) и Джотто (1270-1337).

Византийские иконы

Иконы, как правило, небольшие и легко транспортируемые, являются самой известной формой византийского искусства. Существует поверие, что первая икона была написана святым Евангелистом Лукой, на ней изображена Дева, указывающая на Младенца на левой руке. Однако ни о каких примерах, датируемых периодом до VI века, не известно. Иконы становились все более популярными в Византии в VI и VII веках, в какой-то степени ускоряя реакцию иконоборчества. Хотя иконоборцы утверждали, что иконам поклоняются, их истинная функция заключалась в помощи в медитации; через видимый образ верующий мог постичь невидимую духовность. Сконцентрированные в небольшой иконостас, они выполняли ту же функцию в доме, что и мозаичные украшения церквей – сигнализируя о присутствии божественности. Производство икон для православных церквей никогда не прекращалось.

Таким образом, датировка икон является довольно предположительной. Недавнее открытие в монастыре Святой Екатерины на горе Синай – ряд икон, которые можно было бы с некоторой уверенностью упорядочить в хронологическом порядке. Представлено много разных стилей. Ранний Святой Петр отличается фронтальной простотой, прямым взглядом широко раскрытых глаз, что снова и снова встречается на однофигурных иконах. Он также обладает почти учтивой элегантностью и достоинством в сочетании с живописной энергией, придающей фигуре отчетливое напряжение. Подобное эмоциональное качество есть и в хорошо сохранившейся « Мадонне и святых », несмотря на симметрию и довольно грубую лепку. Обе наверняка были из Константинополя.

Сразу после иконоборческого периода религиозные изображения из более богатых материалов, из слоновой кости, мозаики или даже из драгоценных металлов, возможно, были более популярными, чем нарисованные. С XII века иконы стали появляться часто и один великий шедевр можно датировать 1131 годом или незадолго до этого. Известная как « Владимирская Богородица », она была отправлена в Россию вскоре после того, как была написана в Константинополе. Дева по-прежнему указывает на Младенца как воплощение божественного в человеческом облике, но нежность позы, щека к щеке, является иллюстрацией нового гуманизма.

С XII века тематика икон значительно расширилась, хотя давно установившиеся темы и формулы, важные для удобства верующих, были сохранены. Головы Христа, Девы и святые покровители продолжались, но появлялись сцены действий – особенно Благовещения и Распятия. Позже для иконостасов, или хоровых ширм, были написаны композитные панно, содержащие множество сюжетных сцен. Спустя долгое время после того, как производство прекратилось в Константинополе с турецким завоеванием, оно продолжалось и развивалось в Греции и (с четко различимыми региональными стилями) в России, а также в Сербии, Румынии и Болгарии.

В России отдельные мастера появились еще до падения Константинополя, наряду с такими важными центрами, как новгородская школа иконописи. Самым известным русским иконописцем был монах Андрей Рублев (ок. 1370-1430), чей знаменитый шедевр – Икона Святой Троицы (1411-25) – лучшая из всех русских икон. Он превзошел византийские формулы и манеры новгородской школы, основанные византийским беженцем Феофаном Греком. Иконы Рублева уникальны своей прохладной цветовой гаммой, мягкими формами и тихим сиянием.

Последним из великих русских иконописцев новгородской школы был Дионисий (ок. 1440–1502), известный своими иконами для Волоколамского монастыря и Деисусом для Успенского собора в Москве. Фактически, он был первым известным деятелем московской школы живописи (около 1500-1700 гг.), чьи византийские иконы были созданы такими мастерами, как Никифор Савин, Прокопий Кирин и великий Симон Ушаков (1626-1686).

Мы с благодарностью отмечаем использование материалов в указанной выше статье из выдающейся книги Дэвида Пайпера «Иллюстрированная история искусства».