чем был болен ренуар

Недуги великих художников, как испытание силы духа: От чего страдали Кустодиев, Ренуар и др

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

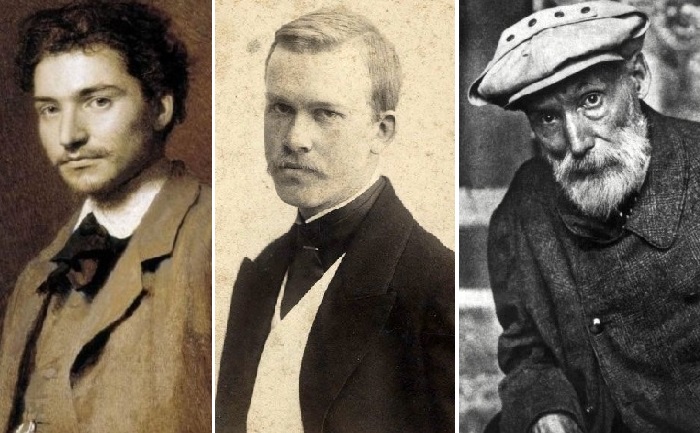

Гениальный шалопай. Федор Васильев (1850-1873)

И начнем, пожалуй, с самого молодого, подающего большие надежды, невероятно талантливого живописца русской природы Федора Васильева, слава к которому пришла в 21, а в 23 его не стало. В общей сложности всего пять лет было отведено ему на творчество, и за это время он смог добиться того, на что иному художнику и целой жизни было бы мало.

«Отставной чтец Общества Вольных шалопаев», – так подписывал свои письма озорник и балагур Федор Васильев. В художественной среде им искренне восторгались, он был учеником самого Ивана Шишкина, а сам Илья Репин, называл его «феноменальным юношей».

В последний год жизни, предчувствуя близкую кончину, Васильев писал много и безудержно. Он почти перестал спать ночами, забываясь в работе. Одна живопись помогала ему не думать о смерти. Ибо в то, что художник выздоровеет, не верил уже никто, впрочем, как и он сам. Бывали моменты, когда доктора запрещали художнику двигаться. Ему не разрешалось ни то, что выходить из дому, а даже вставать с постели. А последних несколько месяцев ему и вовсе было запрещено даже говорить, чтобы не утруждать голосовые связки. И Васильеву приходилось общаться при помощи «разговорных тетрадей». Умер художник в Ялте в 1873 году.

А чтобы читатель мог в полной мере оценить масштаб таланта этого мастера, приведу один факт. В годовщину смерти Васильева Иван Крамской устроил посмертную выставку молодого художника. Все картины, выставленные на обозрение публике, были распроданы еще до открытия экспозиции, что было беспрецедентным случаем. К слову, императрица Мария Александровна приобрела несколько альбомов с рисунками художника, а Павел Третьяков приобрел 18 картин Васильева для своей коллекции. Кто-кто, а известный меценат и коллекционер, как никто, знал толк в живописи.

Более подробно узнать о короткой, но невероятно яркой жизни талантливого русского живописца вы можете узнать из нашей публикации: Что можно успеть за 23 года жизни: Русские пейзажи Федора Васильева.

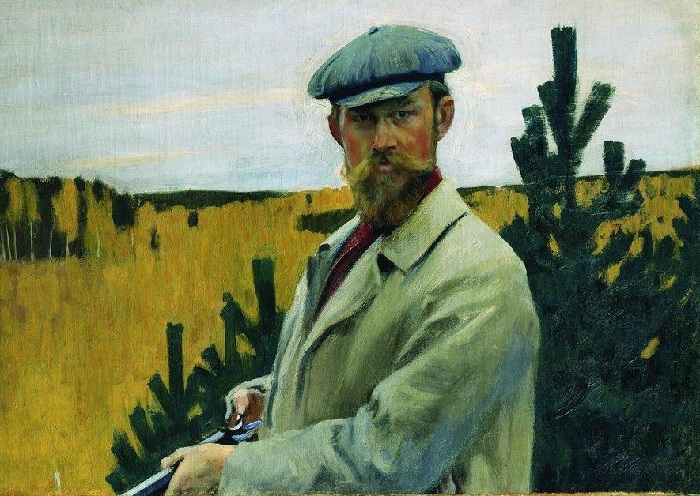

Невероятная судьба выпала на долю русского живописца Бориса Михайловича Кустодиева. Читая его биографию, начинаешь понимать, настолько может быть велика сила духа человеческого. Ибо то, что пришлось пережить художнику в последние годы его жизни может быть расценено не иначе как борьба за каждый день существования на земле.

Все началось с того, что в 31 год художника начали беспокоить боли в руке. Насторожился Борис Михайлович лишь тогда, когда появился дискомфорт в шее и начались сильные головные боли со рвотой. Спустя время боль стала настолько сильной, что по буквально доводила художника до отчаяния: «Страдаю очень, особенно по утрам. Подлая рука моя болит вовсю и вместо улучшения с каждым днем чувствую себя все хуже и хуже. Боль адская, доводящая до крика».

И лишь спустя время, попав в Берлинскую клинику к немецкому неврологу Герману Оппенгейму, Кустодиеву был поставлен верный диагноз: «У вас никогда никакого костного туберкулеза не было. У вас заболевание спинного мозга, видимо, опухоль в нем, нужна операция», – сказал Оппенгейм.

Прооперировали художника в конце 1913 года. К его невероятной радости движение в руках было восстановлено. Но теперь боли начались в ногах. Однако о дальнейшем лечении уже и речи не могло идти. На пороге стояла Первая мировая война, и Кустодиев вынужден был вернуться в Россию. Он постепенно терял возможность передвигаться самостоятельно. Стремительно развивался необратимый паралич нижней части тела и вскоре художника практически парализовало.

Все это время рядом с художником была его жена Юлия Евстафьевна, верная спутница, преданный друг и бессменная Муза. О невероятной силе их любви, читайте в нашей публикации: Любимая женщина Бориса Кустодиева, во имя которой он превозмог адскую боль и создал лучшие свои работы.

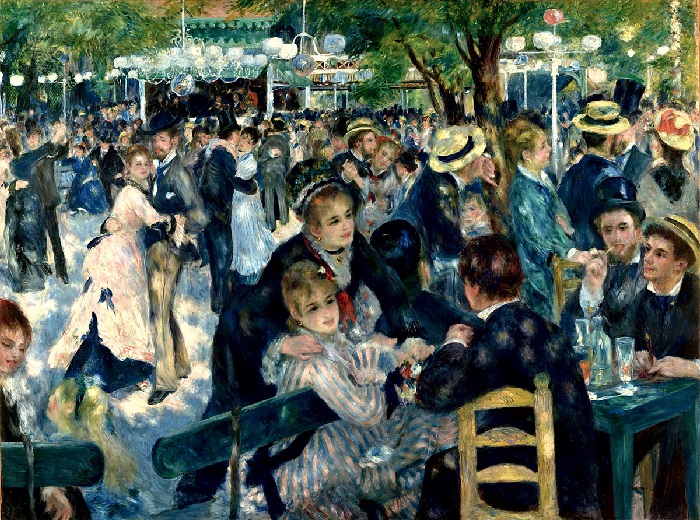

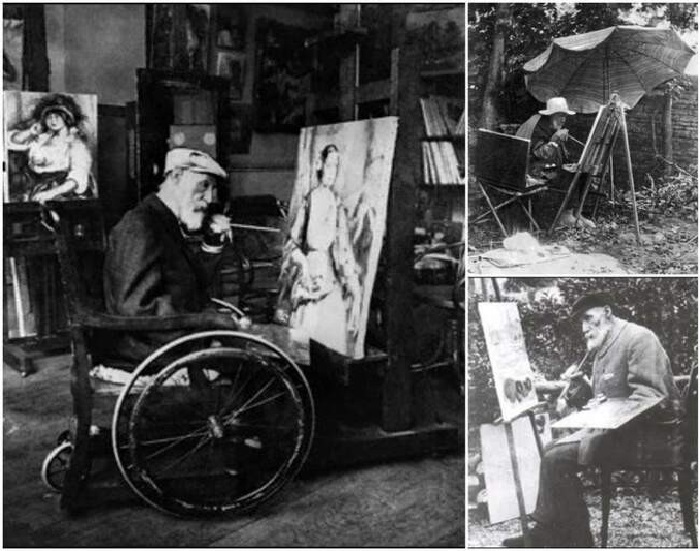

Пьер Огюст Ренуар (1841-1919) – признанный мэтр французской живописи, один из великих художников-импрессионистов, создавший за свою жизнь огромное количество живописных полотен. Однако не многие знают, что немалую часть своих творений художник писал, будучи прикованным к инвалидному креслу и с искалеченными руками.

Просто невероятно складывалась судьба великого импрессиониста после одного несчастного случая, перевернувшего всю его жизнь. А отсчет всем несчастьям Ренуара начался с 1897 года, когда в дождливый летний день 55-летний художник сломал правую руку, упав на камни с велосипеда, на котором частенько разъезжал в поисках сюжетов для своих картин. Больше месяца художнику пришлось ходить с гипсовой повязкой. И так как не работать он не мог, то начал писать левой рукой, иногда обращаясь за помощью к супруге. Когда была снята повязка с пострадавшей руки, художник очень радовался тому, что теперь он сможет работать, как и прежде.

Скованность в суставах ног усиливалась с каждым днем. И если ранее художник добирался от дома до своей мастерской при помощи двух палок, то теперь для того, чтобы преодолеть путь в сотню метров, ему требовались костыли. Многочисленные доктора, осматривавшие пациента, только разводили руками и в недоумении качали головами, все в один голос утверждая, что медицина ничего не знает об этой форме болезни суставов.

В 1904 году в Осеннем салоне проходит выставка последних картин Ренуара, причем с таким успехом, что художник на короткое время забывает о своем недуге. Ренуар буквально был поглощен своим искусством, которое год от года лишь расцветало, несмотря на его страшную болезнь. И как это парадоксально не звучит, именно она, болезнь, не давала ему рассеиваться ни на что другое, кроме живописи.

Самым трагическим для художника моментом было осознание того, что его скрюченные пальцы уже не могут держать кисть. Тем не менее, бросать живопись художник никак не собирался. Для того, чтобы древко кисти не причиняло боль пальцам, их обматывали полотняными бинтами, а затем в промежуток между большим и указательным просовывали кисть. Пальцы уже не могли сжать кисть, они теперь будто цеплялась за нее. И, что было удивительным, при таком ужасном состоянии, руки художника не дрожали и глаза оставались зоркими и верными до конца его дней. Окружающих живописца немало удивляло, с какой ловкостью и уверенностью он орудовал своей искалеченной рукой.

В 1912 году Ренуара, который уже не мог самостоятельно передвигаться, показали одному из лучших парижских специалистов по ревматическим заболеваниям Анри Готье. Тот, внимательно осмотрев художника, уверенно сказал, что может за несколько недель поставить больного на ноги. Близкие восприняли это как утопию. А сам Ренуар отнесся к данному заявлению весьма философски. В глубине души ему так хотелось вновь побродить по окрестностям своей деревни в поисках сюжетов к своим полотнам, и он пообещал выполнять все предписания врача. Основное лечение сводилось к лечебной гимнастике и укрепляющему режиму. К удивлению родных, через месяц Ренуар действительно почувствовал себя гораздо лучше.

И вот настал тот день, когда лечивший его врач объявил, что художник должен встать и пойти своими ногами. Доктор помог ему приподняться из кресла, и всех поразило то, что Ренуар стоит на своих ногах и с радостью смотрит на окружающих. И даже, когда врач отпустил художника, он не упал, а собрав все свои силы, сделал первый шаг, за ним второй. Медленно обойдя вокруг мольберта, он вернулся к своему креслу. Все буквально замерли. Ситуация напоминала историю из Евангельского писания. Но вдруг Ренуар, неожиданно обратился к врачу: «Благодарю Вас, доктор. Вы гений! Но я отказываюсь от ходьбы. Она отнимает у меня всю волю, не оставляя ничего для живописи. Если уж выбирать между ходьбой и живописью, я выбираю живопись». Он снова опустился в кресло с тем, чтобы больше уже никогда не встать с него.

В ноябре 1919 года Ренуар сильно простудился, работая в парке. Две недели он пролежал с пневмонией, которая никак не отпускала художника. Он медленно погружался в вечную тьму. Но даже в лихорадочном бреду живописец продолжал мысленно писать картину, накладывая на воображаемый холст необыкновенные, только ему принадлежавшие мазки. Это были последние мазки умирающего Пьера Огюста Ренуара.

Думается, что эти истории никого не оставят равнодушными, и многим послужат своего рода примером для проявления силы духа, упорства и настойчивости в преодолении жизненных неурядиц.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Тем летом, когда великий импрессионист был уже 100 лет как мертв, его картины раздули скандал в США. Небольшая выставка «Ренуар: тело и чувственность» заставила страдать автора журнала The New Yorker:

Вслед за стенаниями Шелдаля подтянулась либеральная пресса. Журналисты укоряли мертвого француза в сексизме, объективации и использовании женщин. Сам Ренуар не скрывал одержимости женским телом:

Живопись с трупными пятнами

В 1874 году выставка Ренуара сотоварищи провалилась. Критик Луи Леруа обозвал молодых и непонятных художников «впечатлистами», которые хватаются за сиюминутную эмоцию. И придумал байку, что посетители сошли с ума, увидев картины Клода Моне. Художники сделали оскорбительное «импрессионисты» своим названием. Сегодня их знает весь мир. По Пьеру-Огюсту прошелся Альберт Вольф:

Даже став известным, Ренуар тяжело переносил замечания. Он вырос в бедной семье и всю жизнь сомневался в собственном таланте. Шестой ребенок из семи в семье портного и швеи, будущий мастер с 13 лет расписывал фарфоровые тарелки. Студентом ютился по парижским комнатушкам без окон. Однажды, чтобы озарить жилище светом, рисовал прямо на грязной штукатурке:

А перед смертью высказался наивно и трогательно:

— Картина для меня должна быть чем-то радостным и красивым. Да, просто красивым.

Дедушка свободной любви

— Улицы наших городов сейчас полны Ренуарами: девушками, детьми с искренним взглядом и кожей, которая не отталкивает света. Та планета, которая была ранее населена существами длинными и бледными, благодаря отцу наполнилась маленькими пухленькими созданиями с румянцем во всю щеку.

Руки-когти

— Я счастливчик. Ничего другого не могу делать, как только писать картины.

Любовница отца и сына

Впервые он увидел Андрэ Гесслинг 16-летней красавицей незадолго до смерти жены. И до последних дней любовался рыжеволосой Деде, мучительно переживая любовь двух юных сердец, расцветающую на его глазах. Андрэ и его 24-летний сын Жан, герой Первой мировой, летчик, полюбили друг друга с первого взгляда. Ренуар завидовал молодым и был счастлив. Жан и Андрэ поженились 24 января 1920 года, лишь только закончился траур по умершему 3 декабря Ренуару. Жан шутил, что стал кинорежиссером только для того, чтобы сделать из жены звезду. Для экрана она стала Катрин Гесслинг и блистала в немых фильмах.

Она не стала звездой первой величины. Критики называли ее игру слишком театральной и жеманной. В 1931 году продюсеры не дали ей роль в «Суке». Этот фильм считается первым киношедевром Жана Ренуара. Неудачи в кино привели к разладу в семейной жизни. Супруги расстались. Катрин снялась еще лишь в трех картинах, последней стала экранизация «Преступления и наказания» в 1935-м. И удалилась от общества. А Жан уехал покорять Голливуд. В 1975-м ему вручили «Оскара» за вклад в развитие киноискусства.

Имей в виду!

— С каких это пор вы прививаете своей галерее сифилис?

Кстати

Единственные и неповторимые

Каждую из возлюбленных Пьер-Огюст Ренуар рисовал обнаженной. Были и обратные истории: лишь только модель скидывала одежду, он влюблялся.

Лиза Трео

18-летнюю красавицу художник встретил, когда ему было 24 года. Страстные портреты даже его друзья называли бесстыдными. Роман продлился семь лет и закончился, когда живописец отказался жениться.

Марго Легран

Рыжие сводили мастера с ума. 20-летняя Марго стала героиней шедевров, в которых Ренуар довел до абсолюта умение изображать свет. В 1877 году она заболела туберкулезом. Ренуар не скупился на врачей, но ему же пришлось оплатить похороны.

Сюзанна Валадон

Художники Монмартра прозвали ее Страшной Мари за взрывной нрав. Бывшая циркачка громила студии обидевших ее живописцев. Любовница Тулуз-Лотрека и композитора Эрика Сати могла нагишом прийти в парижское кафе и кормить кошку икрой. Сама прекрасно рисовала и стала первой женщиной во Французском союзе художников.

Алин Шариго

Габриэлла Ренар

Алин пригласила двоюродную сестру, когда Ренуар почти перестал ходить. Она стала няней для племянников и часто водила их в новомодный кинематограф. Экран заворожил детей настолько, что все трое связали жизнь с кино, а Жан дважды удостоился «Оскара». Для Габриэллы Пьер-Огюст заказывал полупрозрачные платья, в которых и рисовал ее. За них же приревновавшая Алин чуть не прогнала ее.

Андрэ Гесслинг

Последние мазки Огюста Ренуара

Трагическая история жизни и болезни одного из великих художников-импрессионистов.

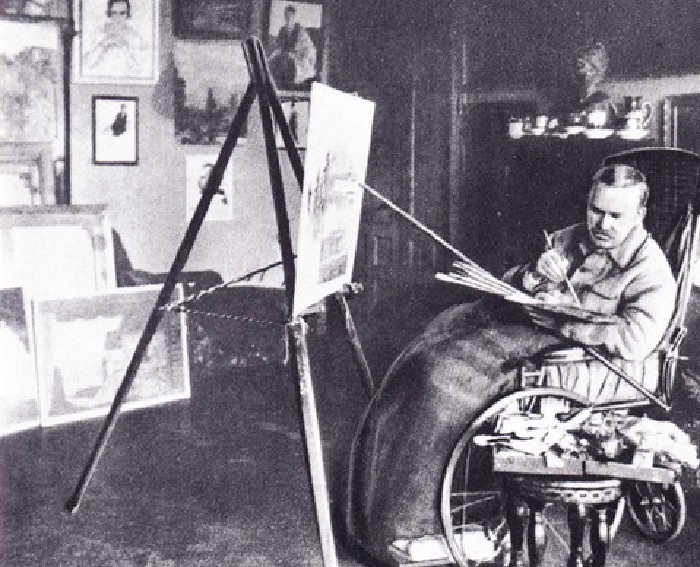

В один из летних дней 1919 года парижский Лувр был открыт, по распоряжению директора Департамента изящных искусств, только для одного посетителя. Его медленно провозили по залам в инвалидном кресле, поскольку сам он уже несколько лет не мог самостоятельно передвигаться из-за тяжелой болезни суставов. Он был чрезвычайно худ, а кисти его рук выглядели сильно обезображенными вследствие значительной деформации.

Неожиданно посетитель попросил задержаться перед одной из картин и сказал сопровождавшему его другу с удовлетворением и торжеством: «Наконец я увидел ее выставленной». Эта картина, привлекшая внимание посетителя Лувра, называлась «Брак в Кане», принадлежавшая кисти Паоло Веронезе, а тем единственным в тот день посетителем Лувра был Пьер Огюст Ренуар, признанный мэтр французской живописи, один из великих художников-импрессионистов.

«Брак в Кане», П. Веронезе

Это посещение Парижа художником, давно уже жившим на Южном берегу Франции, оказалось последним. И хотя жить Ренуару оставалось всего несколько месяцев, а писать картины доставляло ему все большие физические страдания, он не собирался выпускать кисть из своих скрюченных болезнью рук.

Отсчет тяжелой болезни Ренуара начинается с 1897 года. В дождливый летний день того года 55-летний художник сломал руку, упав на камни с велосипеда, на котором любил разъезжать и поисках сюжетов для своих произведений. Ренуару была наложена гипсовая повязка и какое-то время он вынужден был писать левой рукой, просив свою жену помогать ему в работе над картинами. Локализация перелома точно неизвестна, однако, судя по свидетельству сына художника о том, что гипсовая повязка была снята через 40 дней, и о последующем упоминании о «вновь появившейся боли в правом плече», это могла быть плечевая кость.

После снятия гипсовой повязки и заключения врачей об отличном сращении перелома Ренуар снова начинает писать двумя руками, считая инцидент с переломом исчерпанным. Но у всякой болезни существуют свои закономерности развития, неподвластные человеку. Так и случилось с художником. Травма лишь способствовала манифестации суставного заболевания.

Однако по свидетельству внука художника и на предоставленной им фотографии припухлость суставов наблюдалась уже в 1896 году.

Прогулка по Сене. 1896 г. Видна припухлость пястно-фаланговых и проксимальных межфаланговых суставов левой кисти

В канун Рождества 1897 года Ренуар с семьей отправляется на Новогоднюю елку в замок Манэ, где встречается со многими своими приятелями-художниками. Там он вновь чувствует незначительную боль в правом плече, напоминающую ему о недавно перенесенной травме, что вызывает у него некоторую настороженность. А тут еще Эдгар Дега начинает ему рассказывать о страшных случаях ревматизма, который возникает якобы после переломов.

Осматривавший Ренуара доктор Журниак, по-видимому, на основании имеющихся признаков предполагает у него артрит, назначает антипирин и заявляет, что медицина считает артриты совершенно неизведанной областью. Предсказания врача, к несчастью, сбываются. Через год, в конце декабря 1898 года, у Ренуара возникает новый эпизод острого артрита, проявляющийся сильнейшими болями в суставах и практически полной обездвижен ностью) правой руки.

Несколько дней он не прикасается к кисти. С этого времени болезнь начинает прогрессировать и больше уже не отступает. В 1902 году, как пишет сын художника Жан, «. стала заметнее частичная атрофия нерва левого глаза. Это был результат простуды, схваченной уже давно во время работы над каким-то пейзажем. Ревматизм увеличил частичный паралич. За не сколько месяцев лицо Ренуара приобрело ту неподвижность, которая смущала тех, кто его видел впервые.

Нужно признаться, что все мы очень скоро привыкли к новому облику Ренуара. Мы совершенно забывали про недуг. О нем напоминали только все более учащавшиеся и теперь более острые болезненные приступы». Скорее всего, под частичной атрофией нерва левого глаза следует понимать невропатию лицевого нерва, по-видимому, не имеющую отношения к суставному заболеванию, поскольку дальнейшее течение болезни исключало системные (внесуставные) его проявления. И все-таки основной проблемой у художника остается суставной синдром, обозначаемый сыном общепринятым в то время термином «ревматизм».

Однако уже в то время врачи выделяли отдельно заболевания суставов, не связанные с ревматизмом, характеризующиеся хроническим прогрессирующим течением с постепенным развитием деформации суставов и нарушением их функций. В последующем подобное заболевание обозначалось в англосаксонской литературе как ревматоидный артрит, в немецкой — первичный хронический полиартрит, во французской — хронический эволютивный полиартрит.

Заболевание имело неуклонно прогрессирующий характер и неизбежно приводило к инвалидизапии больных. Именно такое течение заболевания наблюдалось у Ренуара. Лечение носило лишь симптоматический характер. Только более чем через 30 лет в 1948 году американец Hench произведет инъекцию кортизона больному ревматоидным артритом с разительным эффектом, что дало надежду многим несчастным пациентам, однако Ренуару так и не доведется дождаться этих спасительных инъекций.

А пока Ренуар постоянно принимает антипирин, старается делать стоившие больших усилий упражнения с полотенцем, но все это не приносит никакой пользы. Скованность в суставах не проходит почти полдня. Чтобы пройти несколько сот метров от дома до мастерской, он вынужден иногда опираться даже на две палки. Многочисленные врачи, осматривавшие Ренуара, только недоумевающе качают головой и заявляют, что наука ничего не знает об этой форме болезни суставов.

Однако Ренуару становится все тяжелее и тяжелее. Каждое последующее обострение становится более катастрофичным и все сильнее ограничивает ту минимальную двигательную активность, которая еще остается у художника. Он испытывает неописуемые трудности и боли при передвижении, которое становится для него на-стоящей пыткой. В 1904 году художник возлагает большие надежды на лечение в одном из французских курортов Бурбон-ле-Бэн.

С трудом погружается он в ванны и с неменьшим трудом вылезает из них. Но все тщетно. После проведенного курса лечения он не ощущает ни малейшего облегчения и возвращается домой уже не с палками, а на костылях. В том же году в Осеннем салоне проходит выставка его произведений с таким успехом, что художник на какое-то время забывает о неудаче курортного лечения.

Пока его руки не были скрючены, он чистил грушу, держа ее на вилке в левой руке, а правой снимал ножом кожицу не толще листка папиросной бумаги. Ренуар боролся за сохранение своих рук. «Ведь пишешь руками», — часто повторял он. А теперь пальцы плохо слушаются Ренуара и не могут, как раньше, ухватить мячики, которыми художник научился жонглировать с целью поддержания функции суставов кистей. Постепенно развивавшаяся деформация кистей нарушает функцию столь необходимых для живописца суставов кистей. И к этому надо как-то приспосабливаться.

Его мазок становится все шире, что казалось бы, противоречило его стилю. Сковавшая руки Ренуара болезнь невольно вынуждает его раскрывать в себе другие сокровенные, глубоко запрятанные эмоции и способы их выражения на холсте. Как писал один из биографов художника Анри Перрюшо, «Под его кистью женщины, дети, цветы и листья отныне все больше сливаются в единую трепетную массу, сверкающую, будто охваченную единым вселенским пожаром».

После одного из самых тяжелых обострений, утратив возможность жонглировать мячиком и уже с сильно деформированными руками, Ренуар приступает к написанию портрета Миссии Годебска — одной из красивейших и необыкновеннейших женщин Парижа того времени, окруженной многими великими французами. Одним из ее мужей был знаменитый французский врач Жан Шарко, а в последующем она стала женой художника-пуантилиста Ж.Сера.

Миссия Годебска и ее муж приглашают Ренуара в театр на одно из представлений русских балетов Сергея Дягилева. Но, войдя в театр и оказавшись перед большой лестницей Гранд Опера, Ренуар с грустью останавливается, понимая, что переоценил свои возможности. Ему никак не подняться по этой великолепной, но непреодолимой теперь для него лестнице. А он ведь так хотел увидеть «Петрушку» И.Стравинского в постановке Сергея Дягилева.

И вдруг муж Миссии Годебски подхватывает Ренуара на руки и торжественно проносит художника в ложу, не обращая внимания на удивленные взгляды окружающих. Один из свидетелей так описывает это событие: «Несколько лет назад на спектакле русского балета я вдруг увидел в ложе старика в пальто и в кепке, низко нахлобученной на голову. Вокруг странного гостья хлопотали женщины в бальных платьях, точно придворные дамы вокруг короля. Я взял лорнет: это был Ренуар в обществе Миссии».

А сам Ренуар, казалось, даже не замечал обращенных к нему лорнетов и, как дитя, восхищался тем, что видел на сцене. Но вот у Ренуара наступает, пожалуй, самый трагический для художника момент. Он не может держать кисть, но все-таки не хочет с ней расставаться. Поскольку из-за дряблости и истончения кожи прикосновение древка кисти вызывает боль, ему обматывают пальцы полотняными полосками и между большим и указательным пальцами просовывают кисть.

Обросшие легендами рассказы о том, что будто бы кисть привязывали к рукам художника, не соответствуют действительно сти и опровергаются как детьми, так и друзьями художника. Рука уже не сжимает кисть, а словно цепляется за нее. И будет цепляться до последнего вздоха. Ведь руки художника, несмотря на обезобразивший их болезненный процесс, совсем не дрожат, а глаза остаются зоркими и верными.

Он без труда накладывает на полотно точечку белил величиной с булавочную головку, намереваясь обозначить отсвет в зрачке натурщицы. Окружающих Ренуара немало удивляет, с какой ловкостью и уверенностью он орудует своей искалеченной рукой. Торговец картинами и друг художника Воллар так описывает приготовления Ренуара перед написанием его портрета в 1915 году: «»Медицина» (так художник называл сиделку.) приготовляла палитру. Ренуар называл краски, она выжимала тюбы. Когда палитра была готова и сиделка принялась вставлять кисти между пальцами Ренуара, он заметил: «Вы потеряли мой большой палец» (повязка из свернутой материи, в которую вставляли большой палец художника). Я уже оплакивал мой портрет, но «медицина» нашла «большой палец» в кармане своего передника. Ренуар «атакует» свой холст, как кажется, без предварительного распределения композиции.

Даже своими окостенелыми пальцами ему удается, как прежде, сделать голову за один сеанс. Я не мог оторвать глаз от руки, которой он писал. Ренуар это заметил: «Вот Вы отлично видите, Воллар, что вовсе и не нужны руки, чтобы писать»».

В попытках улучшить подвижность суставов Ренуару проводится несколько мелких хирургических операций, о чем свидетельствует сам художник в письме другу: «Меня снова царапал хирург. Еще одна операция состоится через неделю, за ней последует еще одна и еще. Не знаю, когда я смогу наконец сидеть, я уже начинаю отчаиваться, все только одни отсрочки. Сегодня вечером хирург сказал, что надо подождать еще несколько недель. По правде говоря, нет ни малейшего улучшения, и я лишь все больше и больше становлюсь калекой. А так аппетит у меня нормальный. Все идет хорошо».

«Все идет хорошо» означает только то, что Ренуар продолжает писать картины и что его искусство пока побеждает уготованную ему судьбой страшную болезнь. Ренуар был поглощен своим искусством, которое развертывалось, несмотря на его болезнь, и может быть, как это ни парадоксально, как раз в связи с болезнью, как он сам утверждал, потому что принужденный оставаться без движения, он не рассеивается ничем и ни о чем, кроме живописи, не помышлял.

Ренуар жил тем, что примирился со своей участью. Что касается хирургических методов лечения, то, по-видимому, речь могла идти об операциях, направленных на частичное восстановление функции пораженных суставов. До второй половины XIX века основным способом мобилизации неподвижных суставов являлись операции насильственного выпрямления, при которых растягивались и разрывались непрочные внутрисуставные сращения и сморщенные околосу ставные ткани до появления свободных движений.

После операции с помощью массажа и двигательных упражнений добивались активной подвижности сустава. Полученные результаты операции заключались не столько в восстановлении движений, сколько в исправлении порочного положения конечности. В 1887 году J.Wolf предложил операцию артролиза, заключающуюся в иссечении препятствующих движениям внутрисуставных сращений без резекций суставных поверхностей.

Эти операции не получили широкого применения. Позднее разрабатывалась артропластика применительно к отдельным суставам. Основу операции представляла артропластическая или поднадкостничная резекция суставов. В 1863 году Verneuil предложил использовать прокладку из мягких тканей между резецированными концами кости во избежание рецидива анкилоза. Во Франции эту операцию успешно применил Rochet в 1894 году.

Возможно, что именно такой вид операций производился Ренуару. С 1912 года Ренуар вынужден пользоваться креслом, не подозревая еще, что больше ему уже никогда не суждено встать на ноги. В этом же году во время пребывания Ренуара с семьей в Париже друзья художника решили показать его одному из лучших специалистов по ревматическим заболевания Анри Готье. После первого осмотра врач, произведший благоприятное впечатление на художника, обещал за несколько недель поставить больного на ноги.

И хотя для изведавшего уже немало способов лечения Ренуара и обещаний вылечить его это казалось утопией, он отнесся к этому обещанию не столько скептически, сколько философски. Но ему так хотелось вновь бродить по деревне в поисках сюжетов и самому ходить вокруг холста, что Ренуар обещал беспрекословно выполнять все предписания врача. Основные лечебные мероприятия сводились к лечебной гимнастике и укреплению режима.

К удивлению близких, через месяц Ренуар почувствовал себя уже лучше. Однажды лечивший его врач объявил Ренуару, что настал день, когда художник начнет ходить. Врач приподнял больного из кресла и всех поразило, что Ренуар стоит на ногах и с радостью смотрит на окружающих. И даже когда врач отпустил художника, он не упал и, собрав все свои силы, сделал первый шаг, за ним второй, обошел вокруг мольберта и вернулся к своему креслу.

Ситуация напоминала евангельского паралитика, который начал двигаться после того, как Христос приказал ему встать на ноги. Но вдруг Ренуар, еще стоя на ногах, обратился к врачу: «Благодарю Вас, доктор. Вы светило! Но я отказываюсь от ходьбы. Она отнимает у меня всю волю, не оставляя ничего для живописи. Если уж выбирать между ходьбой и живописью, я выбираю живопись». Он снова уселся в кресло с тем, чтобы больше уже никогда не встать с него.

В 1907 году Ренуар покупает усадьбу под названием «Колетт» в Кань-сюр-Мер, возле Ниццы, и строит там дом, в котором проведет остаток жизни. Большую часть этого уголка занимала старая оливковая роща с прекрасными кряжистыми, увенчанными густой листвой деревьями.

Мастерская Ренуара в «Колетт»

Усадьба занимала около двух с половиной гектаров. Помимо олив здесь росли также апельсины и другие фруктовые деревья, виноград, розы. На участке стояла небольшая ферма. Добраться до «Колетт» можно было лишь по крутой узкой каменистой дорожке. Но художник не захотел расширить ее. «Может, это и неудобно, — говорил он, — но кто искренне любит меня, тот не поленится взобраться сюда, чтобы со мной повидаться. Зато, возможно, эта крутая тропка избавит нас от многих зевак».

Эти слова Ренуара невольно вспоминает каждый, кто в наши дни направляется по той самой «крутой тропке» в ставшую знаменитой усадьбу «Колетт», чтобы на время погрузиться в неповторимый мир, которым жил, творил, наслаждался великий мастер. Здесь все дышит Ренуаром, вместе с которым мы осторожно следуем по тропинкам к дому, к мастерской, между столетними, почти живыми «оливковыми существами» с причудливыми изломами и изгибами своих стволов, напоминающими деформированные и изуродованные болезнью руки больного хозяина.

С особым трепетом мы входим в мастерскую, где все напоминает присутствие художника, не дописавшего одну из своих картин. Новый год принес Ренуару, как он сам говорил, «в подарок» — грыжу. «Это пустяк, но бандаж мне очень мешает». Кроме того, он переболел бронхитом, легким, но затяжным. А из-за ухудшавшегося состояния суставов ему пришлось заменить

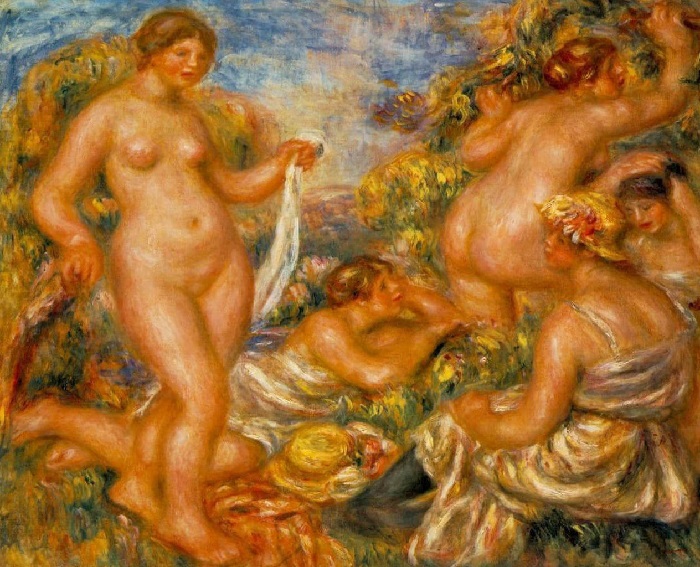

свои палки парой костылей. Но художник по-прежнему терпеливо сносит все недуги и в своих картинах продолжает воспевать жизнь. В своих знаменитых «Купальщицах», созданных в последний год жизни, он предпочитает писать натуру в естественном виде, сосредотачивая все внимание не на сюжете картины, а на форме, цвете и фактуре. Доминирующим цветом в его холстах стал красный, вызывающий у многих недоумение.

О. Ренуар, «Купальщицы»

Ренуара упрекали за то, что отныне в его картинах преобладали красные тона: будто он поливал свои произведения, особенно обнаженную натуру, «желе из красной смородины». Ренуар пожимал плечами. Свободный от всякого принуждения, от каких бы то ни было обязательств, Ренуар отдался своему искусству, подобно другим великим старцам, бесконечно увлеченным живописью, литературой или музыкой, которые, упиваясь безграничной свободой, творят своей фантазией новый мир. «Не мешайте мне наслаждаться моим безумием, моими открытиями», — говорил он.

В последнем периоде творчества любимой моделью Ренуара стала Габриэль Ренар, кузина его жены, впервые появившаяся в их доме в 1895 году, чтобы нянчить их первенца, Жана. Здоровое, крепкое, пышное тело Габриэль было именно тем идеалом, который всегда искал в женщинах Ренуар.

О. Ренуар со своей моделью

Жизнь в «Колетт» приспособлялась к немощам хозяина. Утром после тяжелой ночи, изнуряющей художника болями, кухарка Луиза, сильная и крепкая женщина,

умывает, одевает и усаживает его в кресло перед накрытым столом для завтрака. Несмотря на тяжелое состояние, Ренуар не признает завтрак в постели. После зав-трака художник просит относить его в мастерскую в зависимости от погоды или от того, что он писал. Он почти не пользуется мастерской в доме с большим окном на север. Ему надоедает холодный и безукоризненный свет.

Он выстраивает себе нечто вроде большого застекленного павильона со съемными стенами, куда со всех сторон мог проникать свет. Ренуар пишет как бы на воздухе, но защищенным стеклянными рамами. Построенная им мастерская отвечает потребностям писать и на пленэре и в мастерской. Практически неподвижность Ренуара заставляет его прибегать ко многим ухищрениям, изобретая разные приспособления для писания картин.

Оригинал взят у

Ещё много букв:)