чем был болен чехов

Повышенная температура, недомогание, кровь в мокроте периодически повторялись в течение многих лет, но практически Антон Павлович не лечился, хотя был болен, и весьма серьезно.

Михаил Чехов, брат Антона Павловича, вспоминал: «Он даже и вида не подавал, что ему плохо. Боялся нас смутить. Я сам однажды видел мокроту, окрашенную кровью. Когда я спросил у него, что с ним, то он смутился, испугался своей оплошности, быстро смыл мокроту и сказал: Это так, пустяки. Не надо говорить Маше и матери».

21 марта 1897 года Чехов вместе с Алексеем Сувориным обедал в московском «Эрмитаже». Вдруг хлынула кровь и, несмотря на все старания вызванного доктора, ее удалось остановить лишь под утро. Доктор утешал, что кровотечение не легочное. После его ухода Чехов сказал Суворину: «Для успокоения больных мы всегда говорим во время кашля, что он желудочный. Но желудочного кашля не бывает, а кровотечение непременно из легких. У меня кровь идет из правого легкого, как у брата».

Через день кровотечение повторилось, и Чехов впервые обратился к специалистам и впервые прошел серьезное обследование в известной московской клинике профессора Остроумова.

По свидетельству медперсонала, Чехов, находясь в клинике, был общителен, добросердечен и всегда рад посетителям: «Нездоровье мое немножко напугало меня и в то же время (бывают же такие фокусы!) доставило мне немало хороших, почти счастливых минут. Я получил столько сочувствий искренних, дружеских, столько, что мог вообразить себя аркадским принцем, у которого много царедворцев. До болезни я не знал, что у меня столько друзей».

Суворин, побывав у Чехова в клинике, записал в дневнике: «Больной смеется и шутит по своему обыкновению, отхаркивая кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москве-реке, он изменился в лице и сказал: «Разве река тронулась?» Я пожалел, что упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, не имеет ли связь эта вскрывшаяся река и его кровохарканье? Несколько дней тому он говорил мне: «Когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: «Не поможет. С вешней водой уйду».

Как беспомощна была медицина!

Туберкулез продолжал делать свое ужасное дело. Уже спустя три месяца после лечения в клинике Остроумова Чехов снова заболел. Иван Щеглов вспоминал: «Я прямо ужаснулся перемене, которая произошла в Чехове. Лицо его было желтое, изможденное, он часто кашлял и зябко кутался в плед, несмотря на то, что вечер был на редкость теплый».

Осенью следующего, 1898 года Чехов писал Суворину: «У меня пять дней было кровохаркание. Но это между нами, не говорите никому. Я стараюсь кровохаркать тайно от своих».

В июне 1903 года Чехов писал, что был осмотрен самим профессором Остроумовым: «Он нашел у меня эмфизему, дурное правое легкое, остатки плеврита и пр. и пр., обругал меня: «Ты, говорит, калека».

Чехов признавался Лике Мизиновой в письме: «Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, и здоровье прозевал так же, как Вас».

Личные ощущения, связанные с болезнью, Чехов нередко передавал героям своих произведений. Так, герой «Рассказа неизвестного человека» глухо кашлял всю ночь, как это часто было у Чехова. Так же, как и писатель, он не спал, бывало, до утра, и у него сильно болел бок. У «неизвестного человека» нередко поднимался сильный жар, горело лицо, ломило ноги, тяжелую голову клонило к столу. У него, как и у Чехова, начались плевритические боли. Наконец, подлинно чеховские ощущения: ночью больному часто бывало холодно, больно и скучно, но днем он упивался жизнью. «Неизвестный человек» как бы полностью повторяет фразу из чеховского письма: «Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления, как праздника».

Так кто же прав? Видимо, в известной мере, правы все.

Считалось тогда, что само развитие туберкулеза начинается с верхушки легкого и затем распространяется на его нижние отделы. Поражение только верхушки считалось начальной стадией болезни, тогда как наличие каверны уже относилось к третьей, запущенной стадии. Видимо, чтобы Чехов не думал, что болезнь зашла слишком далеко, врачи клиники профессора Остроумова определили и записали в историю болезни: «Диагностирован верхушечный процесс, который с прекращением кровотечения пошел на убыль. Б-й выписан в отличном самочувствии».

Да, тогда еще не было антибиотиков, совершивших коренной перелом в судьбе туберкулезных больных. И тем не менее уже в 1891 году в клинике профессора Остроумова туберкулез легких успешно лечили с помощью искусственного пневмоторакса, то есть вдувания воздуха в полость плевры. Сам профессор Александр Остроумов в 1901 году выступил на Всероссийском съезде терапевтов с докладом, в котором привел такие данные: «В нашей клинике за последние пять лет проведено 146 операций по наложению пневмоторакса. После каждой такой операции у больных, которые считались обреченными, прекращалась температура, исчезали кашель и липкий пот по ночам, восстанавливался аппетит и за считанные 15-20 дней больной выписывался выздоравливающим». Почему же для лечения Чехова не был применен искусственный пневмоторакс? Врачами, судя по всему, этот вопрос даже не обсуждался.

Алексей Серебров подробно описал приезд Чехова и Саввы Морозова на уральский Всеволодо-Вильвенский завод в июне 1902 года. Там есть такой эпизод: «Я беспокоился о Чехове. Сквозь тонкую перегородку мне был явственно слышен его кашель, раздававшийся эхом в пустом темном доме. Так длительно и напряженно он никогда еще не кашлял. И вдруг я уловил протяжный. стон.

На тумбочке у кровати догорала оплывшая свеча. Чехов лежал на боку, среди сбитых простынь, судорожно скорчившись и вытянув за край кровати шею. Все его тело содрогалось от кашля. И от каждого толчка из его широко открытого рта в синюю эмалированную плевательницу, как жидкость из опрокинутой вертикально бутыли, выхаркивалась кровь. Я назвал его по имени.

Чехов отвалился навзничь на подушки, и, обтирая платком окровавленные усы и бороду, медленно, в темноте, нащупывал меня взглядом.

— Я мешаю. вам спать. простите. голубчик. «

На следующий день Морозов увез Чехова в Пермь. А из Перми Чехов написал Бунину: «Все благополучно. Я здоров. Не смейте волноваться».

«У меня чахотка, не иначе. «

Он постоянно был один на один с болезнью. В письме Суворину сообщал: «Я на днях едва не упал, и мне минуту казалось, что я умираю. Быстро иду к террасе, на которой сидят гости, стараюсь улыбаться, не подать вида, что жизнь моя обрывается». И даже в такой критический момент приписка, весьма характерная для Чехова: «Как-то неловко падать и умирать при чужих».

В этот же день у него, по свидетельству сестры, «кровь шла долго, он все кашлял, бодрился, прятал или же быстренько смывал водой окровавленную чашку и пытался рассказывать очередную веселую историю». Оказывается, именно тогда Антон Павлович занес в «Записную книжку»: «Человек любит поговорить о своих болезнях, а между тем, это самое неинтересное в его жизни».

Утром 5 июля гроб с телом Чехова отправился в далекий путь, в Москву.

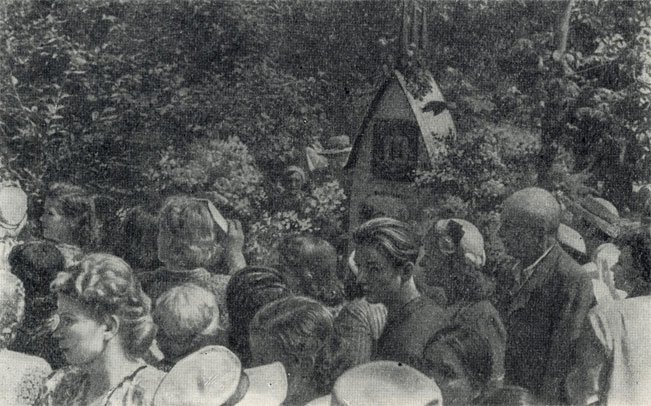

Газета «Русские ведомости» сообщала: «Вся Россия следит за движением праха любимого писателя. Сперва решено было, что тело прибудет через Вержболово в Петербург, откуда немедленно проследует в Москву. Но из-за оплошности вдовы, которая известила о прибытии тела неточно, гроб Антона Павловича был встречен в Петербурге не многотысячной толпой, которая приготовила речи, венки и цветы, а десятком репортеров. Москве ошибка Петербурга послужила уроком. Только опять и сюда тело великого русского писателя было доставлено в вагоне, на котором красовалась надпись «Для перевозки свежих устриц».

Газета «Киевлянин»: «Еще до приезда поезда в Петербург на Варшавский вокзал, журналисты столичных и провинциальных газет обратились к господину начальнику вокзала Пыменову с вопросом: «На какой перрон прибудет траурный вагон с гробом великого певца земли русской?» Начальник переспросил: «Чехов?» И ответил уже со знанием дела: «Да, кажется есть такой покойник. Впрочем, точно не знаю, ибо их у меня в поезде два».

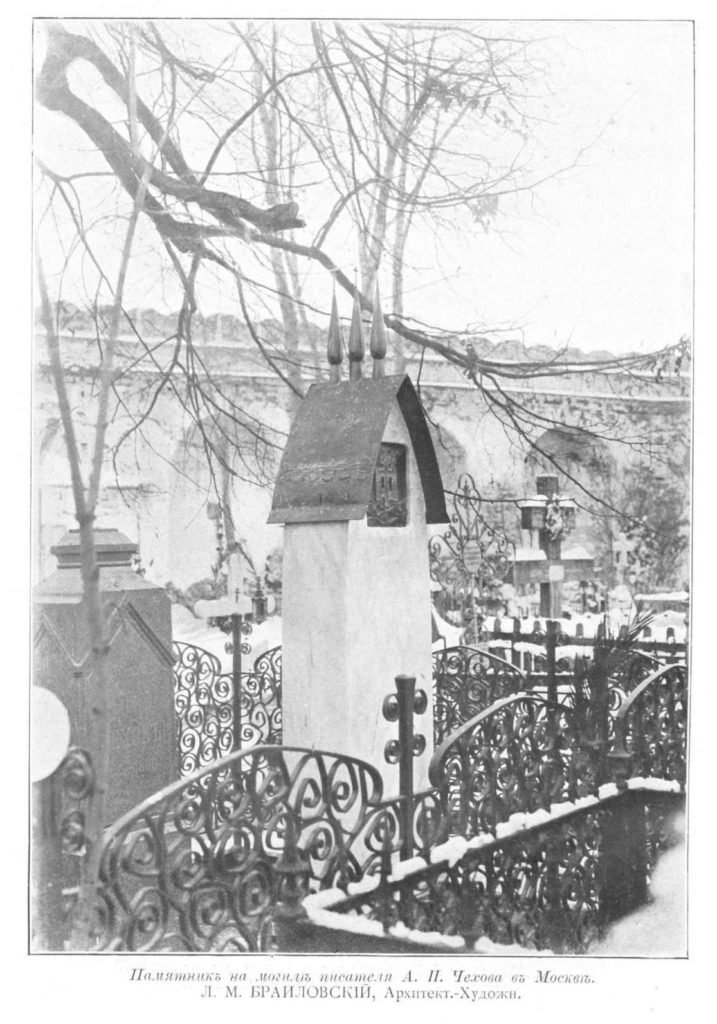

Газета «Русская мысль»: «Венки были от целых городов, несколько сотен венков с траурными лентами. Многотысячная толпа жалобными голосами пела «Святый Боже». Чехова несли на руках через всю Москву. Все балконы были заняты, и усеяны людьми окна домов. Процессия останавливалась у тех мест, которые были освящены именем Чехова, и там служили литии. Служили их у Тургеневской читальни, у осиротевшего Художественного театра, у памятника Пирогову. У входа в Новодевичий монастырь стояли сотни людей. Похоже было, что это храмовый праздник. Своеобразным звоном монастырский колокол возвестил прибытие тела. Долго ждали речей, даже когда гроб был уже засыпан. Но передали, что покойным было выражено желание, чтоб над его могилой не было речей. Двое-трое ораторов из необозримо огромной толпы сказали заурядные слова, досадно нарушившие красноречивое молчание, которое было так уместно над свежей могилой грустного певца сумеречной эпохи».

Александр Куприн в тот день сделал в дневнике такую запись: «Среди моря венков, памятных лент и скорбных посвящений я разглядел надпись «На могилу такого писателя, как Ты, венок должен возложить каждый читатель». Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом: «Вот горе-то у нас какое. Нет Антоши».

Туберкулёз не щадит никого. А.П. Чехов

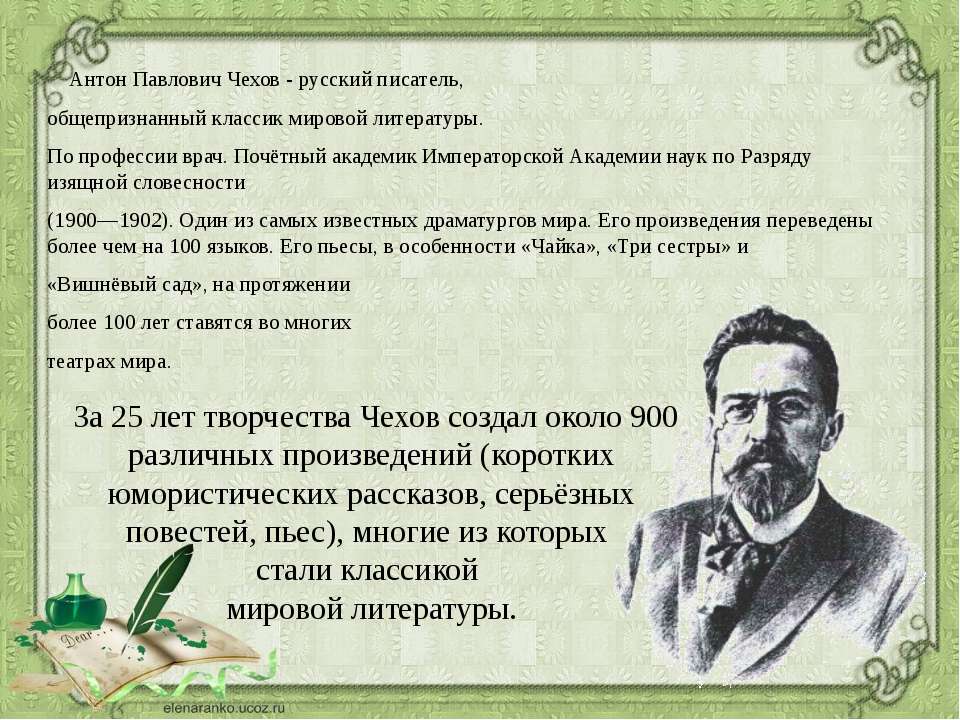

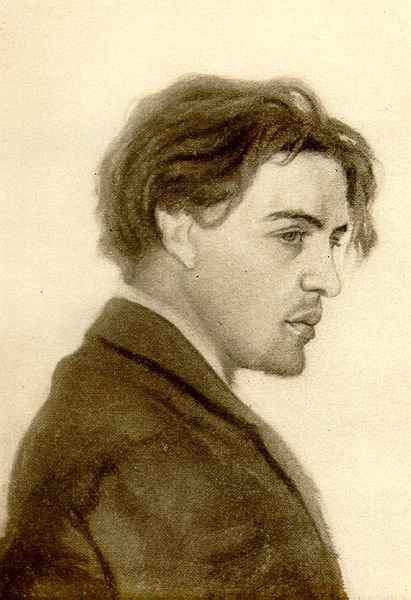

17 января день рождения русского писателя, драматурга, врача Антона Павловича Чехова, карьеру которого прервал туберкулёз.

⠀

Он родился в Таганроге в многодетной семье купца в 1860 году. К юности Антона Павловича отец его разорился, семье пришлось перебраться в Москву. На гонорары от своих публикаций в журналах гимназист Антон Чехов уже мог кормить родителей, помогать братьям и сёстрам.

⠀

Окончив медицинский факультет Московского университета имени И.М. Сеченова, Чехов дослужился до заведующего больницей, но писать не переставал. Литература и драматургия привлекали его, а нелестные отзывы критиков заставляли искать новые творческие решения.

⠀

Так в 1890 году писатель отправился в путешествие на Сахалин. Затем в Западную Европу, где посетил Вену, Венецию, Париж, Неаполь, поднимался на Везувий.

⠀

В 1898 году Антон Павлович Чехов обосновался в Ялте, продолжал и писательскую, и врачебную деятельность, хотя сам уже страдал от туберкулеза.

21 марта 1897 года Чехов впервые обратился к специалистам и впервые прошел серьезное обследование в известной московской клинике профессора Остроумова.

Недавно найдена история болезни Чехова, которую заполнил в клинике лечащий врач писателя Максим Маслов. Согласно этой истории, в гимназические и студенческие годы Чехов болел туберкулезным воспалением брюшины, но «теснение в грудине» чувствовал еще в 10-летнем возрасте…

«Диагноз подтвердился»

Страшная болезнь проявилась еще в 1884 году, когда 24-летний Антон Чехов оканчивал медицинский факультет университета. Он впервые почувствовал себя очень плохо в зале Окружного суда, где присутствовал в качестве репортера. Спустя месяц Чехов писал: «Оно (кровохарканье. — В.Д.) было обильно. Кровь текла из правого легкого. После этого я раза два в году замечал у себя кровь, то обильно текущую, то есть густо красящую каждый плевок, то не обильно; каждую зиму, осень и весну и в каждый сырой день я кашляю. В крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве. Когда же нет крови, я не волнуюсь и не угрожаю литературе «еще одной потерей». Дело в том, что чахотка или иное легочное кровохаркание узнается по совокупности… Если бы то кровохарканье, которое у меня случилось в Окружном суде, было симптомом начинающейся чахотки, то я давно уже был бы на том свете, вот моя логика».

Как беспомощна была медицина!

Туберкулез продолжал делать свое ужасное дело. Уже спустя три месяца после лечения в клинике Остроумова Чехов снова заболел.Все последующие годы болезнь прогрессировала. Вот строки из разных писем Антона Павловича: «Доктор Щуровский нашел у меня большое ухудшение ». «Я все кашляю. Как приехал в Ялту, так и стал булдыхать с мокротой и без оной». «Всю зиму я покашливал да изредка поплевывал кровью». «Я нездоров, у меня плеврит, температура 38°, и это почти все праздники». «Кровь валит и днем, и ночью, как из ведра»…

В июне 1903 года Чехов писал, что был осмотрен самим профессором Остроумовым: «Он нашел у ме ня эмфизему, дурное правое легкое, остатки плеврита и пр. и пр., обругал меня: «Ты, говорит, калека».

Чехов признавался Лике Мизиновой в письме: «Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, и здоровье прозевал так же, как Вас».

Врачи посылали Чехова на тот или иной курорт и, как правило, не учитывали дальней дороги — поездку на кумыс в Уфимскую губернию Антон Павлович сравнивал с путешествием на Сахалин. Сюда добавлялись неустроенность быта, отрыв от привычной обстановки и близких людей. Не случайно Чехов говорил, что «вынужденная праздность и шатание по курортам хуже всяких бацилл».

Личные ощущения, связанные с болезнью, Чехов нередко передавал героям своих произведений. Так, герой «Рассказа неизвестного человека» глухо кашлял всю ночь, как это часто было у Чехова. Так же, как и писатель, он не спал, бывало, до утра, и у него сильно болел бок. У «неизвестного человека» нередко поднимался сильный жар, горело лицо, ломило ноги, тяжелую голову клонило к столу… У него, как и у Чехова, начались плевритические боли. Наконец, подлинно чеховские ощущения: ночью больному часто бывало холодно, больно и скучно, но днем он упивался жизнью. «Неизвестный человек» как бы полностью повторяет фразу из чеховского письма: «Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления, как праздника».

Одни исследователи считают, что роковую роль в жизни писателя сыграло путешествие на Сахалин — ведь была распутица и ехать пришлось тысячи километров на лошадях, в сырой одежде и насквозь промокших валенках. Другие причиной обострения туберкулезного процесса называли частые переезды из Ялты в Москву в самое неблагоприятное для здоровья время. Третьи биографы сетовали на то, что Чехов запустил болезнь и обратился к врачу только в 37-летнем возрасте. Провал «Чайки» в самое тяжкое для здоровья время, считали четвертые, пагубно сказался на нервной системе Чехова, что не могло, конечно, не привести к обострению туберкулеза. Причина в том, считали пятые, что Чехов всю свою жизнь напряженно работал, почти всегда нуждался материально и, следовательно, не имел возможности полноценно лечиться. Только в последний год жизни он мог считать себя в какой-то мере обеспеченным, но все же не настолько, чтобы в течение целого года жить в соответствующих климатических условиях, не занимаясь постоянным литературным заработком.

Люди, близкие к Чехову, причину «скоропостижного сжигания писателя» видели только в его личной жизни. Ялтинский врач Исаак Альтшуллер писал: «Сестра его Мария Павловна, очень всегда заботившаяся о брате Антоне и духовно больше всех близкая ему, когда выяснилось положение (с болезнью Чехова. — В.Д.), была уже готова покинуть Москву и переехать совсем в Ялту… Но после его женитьбы план этот по психологически понятным причинам отпал. С этого времени условия его жизни резко изменились, и я должен сказать, что изменения эти, к сожалению, не могли способствовать ни лечению, ни улучшению его здоровья… Его молодая жена, которую Антон П. безумно любил, оказалась ужасающей эгоисткой… Черствая, она не понимала больного, оставляла его на целые месяцы одного, кашляющего, температурящего и изнывающего от одиночества. Фатальные последствия этого брака для его здоровья не могли заставить себя ждать».

А Бунин сделал такой вывод: «…Ольга Леонардовна — актриса, едва ли оставит сцену… Возникнут тяжелые отношения между сестрой и женой, и все это будет сказываться на здоровье Антона Павловича, который, конечно, как в таких случаях бывает, будет остро страдать то за ту, то за другую, а то и за обеих вместе. И я подумал: да это самоубийство! хуже Сахалина… Они, горячо и самозабвенно любя его, уложат-таки в гроб милейшим образом».

Так кто же прав? Видимо, в известной мере, правы все.

Но, разумеется, главная причина тяжелого течения болезни и преждевременной смерти писателя — в слабости тогдашней медицинской науки. В те времена еще не применялось рентгенологическое обследование больного, и диагностика туберкулеза была затруднена. И все-таки в отдельных случаях врачи достаточно успешно побеждали страшный недуг.Да, тогда еще не было антибиотиков, совершивших коренной перелом в судьбе туберкулезных больных. И тем не менее уже в 1891 году в клинике профессора Остроумова туберкулез легких успешно лечили с помощью искусственного пневмоторакса, то есть вдувания воздуха в полость плевры. Сам профессор Александр Остроумов в 1901 году выступил на Всероссийском съезде терапевтов с докладом, в котором привел такие данные: «В нашей клинике за последние пять лет проведено 146 операций по наложению пневмоторакса. После каждой такой операции у больных, которые считались обреченными, прекращалась температура, исчезали кашель и липкий пот по ночам, восстанавливался аппетит и за считанные 15-20 дней больной выписывался выздоравливающим». Почему же для лечения Чехова не был применен искусственный пневмоторакс? Врачами, судя по всему, этот вопрос даже не обсуждался, слишком всё было запущено.

«У меня чахотка, не иначе…»

До сих пор спорят о том, был ли Чехову вполне ясен диагноз его болезни? И действительно, как мог Чехов, образованный врач, не увидеть у себя симптомы болезни и тем самым «просмотреть» ее? Над этим вопросом, по-видимому, задумывался и сам Чехов. «Как это я мог прозевать у себя притупление?» — писал он брату Михаилу.

Еще в далеком 1884 году в письме к Ивану Сергеенко Чехов упоминает о болезни: «Работы пропасть, денег нет, здоровье негодное. Мечтал к празднику побывать в Питере, но задержало кровохаркание». «Не чахоточное», — прибавляет он в скобках, как бы гоня от себя страшные мысли.

Чехов был хорошим, опытным врачом, поднявшим на ноги, вылечившим сотни больных, в том числе и туберкулезных. Но в то же самое время — был больным. А больной, даже зная, что он болен, обычно опасается, что это могут подтвердить со стороны. Может быть, потому Чехов долгие годы избегал не только серьезного медицинского обследования, но даже медосмотра — боялся получить подтверждение своим догадкам.

Весной 1904 года здоровье Чехова настолько ухудшилось, что врачи потребовали его срочного отъезда на заграничный курорт. Для этой цели был избран Баденвейлер, горный курорт в Шварцвальде. В Баденвейлер Чехов с женой приехал 9 или 10 июня. Первые дни он чувствовал себя бодро, говорил о своих планах, мечтал о путешествиях. Но вскоре эмоциональный подъем спал, что касается лечения, то он очень скоро понял, что диета, прописанная ему, ничего не даст: «Во всем этом много шарлатанства», — писал он сестре.

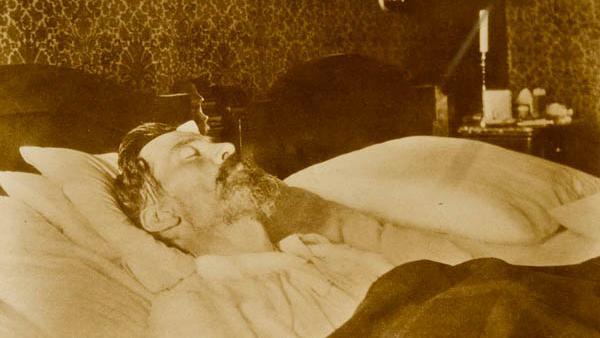

Доктор Эрик Шверер, лечивший Чехова в Баденвейлере, после его смерти напечатал в местной газете пространный рассказ, где изложил свою точку зрения на болезнь и кончину писателя. « При его тяжелейшей и последней форме бугорчатки легких надо было сидеть в тепле, пить теплое молоко с малиной, содой и наперстянкой и беречь каждую минуту жизни. А он мне все рассказывал, что в последние три года объездил пол-Европы. Сам себя и загубил… Он переносил свою тяжелую болезнь, как герой. Со стоическим, изумительным спокойствием ожидал он смерти. И все успокаивал меня, просил не волноваться, не бегать к нему часто, был мил, деликатен и приветлив» ⠀ Развязка наступила в ночь с 1 на 2 июля 1904 года. По свидетельству жены Ольги Леонардовны, в начале ночи Чехов проснулся и «первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Я вспомнила, что в этом же отеле жили знакомые русские студенты — два брата, и вот одного я попросила сбегать за доктором, сама пошла колоть лед, чтобы положить на сердце умирающего… А он с грустной улыбкой сказал: «На пустое сердце льда не кладут»… Пришел доктор (Шверер. — В.Д.), велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки (он очень мало знал по-немецки): «Ich sterbe». Потом повторил для студента или для меня по-русски: «Я умираю». Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: «Давно я не пил шампанского…», покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда».

Поминальная молитва

Утром 5 июля гроб с телом Чехова отправился в далекий путь, в Москву.

Александр Куприн в тот день сделал в дневнике такую запись: «Среди моря венков, памятных лент и скорбных посвящений я разглядел надпись «На могилу такого писателя, как Ты, венок должен возложить каждый читатель»…

⠀

Классик мировой литературы, один из самых известных драматургов мира прожил всего 44 года.

⠀

Туберкулёзу не важны пол, возраст, сословие, наличие таланта.

Он не щадил ни взрослых, ни детей.

⠀К счастью, сегодня, в 21-м веке, мы можем предупредить развитие болезни.

Не забывайте о профилактике туберкулёза!

КАК УМЕР АНТОН ЧЕХОВ | Музей Мировой Погребальной Культуры

Ваш вклад в экспозицию

Музей с благодарностью примет в дар или приобретет старинные предметы, имеющие отношение к культуре погребения, памятования разных времен и народов. Телефон для справок: +7 953-868-8803.

Наш адрес

Присоединяйтесь

Часы работы

Магазин уникальных сувениров музея

Не забудь приобрести необычный подарок

В истории болезни Чехова, которую вёл в клинике лечащий врач писателя Максим Маслов, записано, что в гимназические и студенческие годы Чехов болел туберкулёзным воспалением брюшины, но «теснение в грудине» чувствовал ещё в 10-летнем возрасте. С 1884 года Чехов страдал от кровотечения из правого лёгкого.

Одни исследователи считают, что роковую роль в жизни писателя сыграло путешествие на Сахалин — была распутица и ехать пришлось тысячи километров на лошадях, в сырой одежде и насквозь промокших валенках (сам Чехов и его близкие связывали заболевание именно с поездкой). Другие причиной обострения туберкулёзного процесса называли частые переезды из Ялты в Москву в самое неблагоприятное для здоровья время.

Летом 1904 года Чехов выехал на курорт в Германию. Из-за резкого обострения болезни, с которой ему не удалось справиться, писатель скончался в Баденвайлере, Германия. Развязка наступила в ночь с 1 на 2 июля 1904 года.

В четверг 1 июля Чехов попросил пододвинуть кресло к окну. Ольга Леонардовна не отходила от него ни на шаг, но среди дня Чехов упросил жену выйти немного отдохнуть в сад. Когда же она вернулась в комнату, Чехов полулежал в кресле веселый и улыбался…

Смерть писателя в эту ночь была неожиданной не только для Ольги Леонардовны. Позднее на вопрос, заданный Иоллосом доктору Швереру, была ли кончина Чехова и для него неожиданной, тот ответил утвердительно: до наступления припадка острой сердечной недостаточности в ночь с первого на второе июля Шверер думал, что жизнь может продлиться еще несколько месяцев. Даже после тяжелого припадка во вторник 27 июня состояние сердца еще не внушало больших опасений, потому что после принятых мер пульс улучшился и Чехов спокойно уснул.

В первом часу ночи на 2 июля Антон Павлович проснулся от очень затрудненного дыхания и впервые в жизни попросил ночью вызвать врача. Затем он впал в забытье, стал бредить.

Бред, по-видимому, имел связь с войной. Так продолжалось несколько минут. Потом бред прекратился. Чехов, по словам Ольги Леонардовны, начал “маяться”, его подташнивало, он стал жаловаться на жесткую пoстель.

“Нужно было что-то делать, – рассказывала Ольга Леонардовна. – Я положила ему на грудь лед, а он с грустной улыбкой сказал:

– На пустое сердце льда не кладут…

Действительно, сердце писателя уже едва наполнялось кровью. Шверер, пришедший в два часа ночи, пульса почти не прощупал. Чехов спросил его по-немецки:

– О, нет, нет. Что вы! – попытался успокоить его Шверер и распорядился, чтобы принесли баллон кислорода. Бывший в комнате русский студент пошел за баллоном.

– Не надо, – сказал Чехов, – пока принесут кислород, я уже умру.

Пульс бился все слабее. Шверер понял, что до конца остались минуты и велел дать умирающему бокал шампанского. Чехов, взглянув на жену, тихо сказал:

Затем он обратился к Швереру, который не понимал по русски:

Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: „Давно я не пил шампанского…“, спокойно выпил всё до дна, тихо лёг на левый бок и вскоре умолкнул навсегда».

Гроб с телом писателя был доставлен в Москву в вагоне с надписью «Устрицы». Кто-то воспринял это как насмешку над великим писателем, однако в начале XX века немногие вагоны были оборудованы холодильными установками.

9 (22) июля 1904 года и состоялись похороны. В Успенской церкви Новодевичьего монастыря прошло отпевание.